Инновации и желаемое будущее в представлениях российской молодежи

Автор: Бабошкина Т.В., Долгаева Е.И.

Журнал: Огарёв-online @ogarev-online

Статья в выпуске: 9 т.8, 2020 года.

Бесплатный доступ

На основе результатов социологического онлайн-опроса рассматривается мнение российской молодёжи о будущем в контексте технологического развития общества. Анализируются восприятие инноваций, представления о занятости и профессии, свободном времени и личностном развитии, месте и стране проживания через тридцать лет.

Инновации, молодёжь, образ будущего, общественное развитие, представления, технологии

Короткий адрес: https://sciup.org/147249951

IDR: 147249951 | УДК: 316.422

Текст научной статьи Инновации и желаемое будущее в представлениях российской молодежи

Научно-технический прогресс и внедрение инноваций оказывают существенное влияние на процесс общественного развития. В XXI веке скорость подобных перемен увеличивается, становясь все более важным фактором социального самочувствия индивидов, восприятия ими прошлого, настоящего и будущего. В связи с этим актуален анализ представлений о будущем, сложившихся в общественном сознании под влиянием нововведений.

Инновацией (новшеством, нововведением) обычно называют процесс изменения, связанный с созданием, признанием или внедрением новых элементов (или моделей) материальной и нематериальной культур в определённую социальную систему [6].

Проблема инновационного развития общества и его технологических преобразований остаётся актуальной для ученых уже нескольких поколений. Так, отечественный экономист Н. Д. Кондратьев связывал циклическое развитие новых технологий и изменение общества: этапы общественного развития циклично сменяют друг друга в среднем каждые 50 лет, что влечёт за собой реализацию и введение в оборот модернизирующих социальноэкономических новшеств все более высокого порядка [5]. Одним из первых тему инновационного развития общества затронул Й. А. Шумпетер в своей работе «Теория экономического развития. Капитализм, социализм, демократия» [8]. Этот труд заложил фундамент классической теории инноваций, в соответствии с которой, именно благодаря инновациям возможно непрерывное изменение и развитие экономики. В концепции Д. Белла постиндустриальное общество предстает в качестве некоторого идеального типа, реализация которого на практике возможна, благодаря инновациям в общественной жизни [1]. Э. Тоффлер в своих работах обусловливает переход общества к более высоким этапам развития технологическими революциями; в своих трудах он наглядно продемонстрировал результаты технологических изменений и инновационных решений в различных областях жизни [7].

Несмотря на различия в понимании признаков, этапов и типологии инновационных процессов, общим для большинства исследователей является положение об органичной включенности инноваций в общественную жизнь. Нововведения, внедряемые сегодня, во многом определяют не только сугубо технологические, но и социальные характеристики будущего. На этом акцентируют внимание многие современные отечественные социологи. Так, Н. И. Лапин [4], Ю. А. Карпова [3] рассматривают инновационную деятельность социальных субъектов как фактор развития общества. Результаты социологических опросов фиксируют доминирование в российском социуме технооптимистов, поддерживающих внедрение инноваций [2]. В связи с этим особый интерес в качестве объекта исследования представляет молодёжь, как основной агент социальных изменений, воспринимающий перемены как естественное свойство окружающего мира.

В январе-марте 2020 г. для определения представлений современной российской молодёжи о будущем в контексте внедрения инновационных технологий проведён анкетный онлайн-опрос «Желаемое будущее и инновации в представлениях российской молодёжи». Опрошено 353 жителя России из 57 субъектов Российской Федерации. Выборка стихийная, не ограниченная, не претендующая на репрезентативность, однако позволяющая проверить гипотезу о преимущественно позитивном характере ожиданий респондентов по отношению к будущему.

В результате мы пришли к следующим выводам.

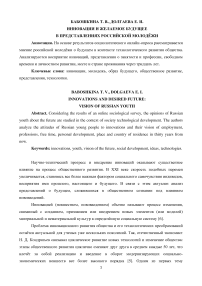

Восприятие инноваций. Около половины респондентов (47%) ощущают на себе только положительное влияние инноваций, столько же – поровну положительного и отрицательного. Позитивное воздействие новых технологий они связывают, в первую очередь, с повышением уровня бытового комфорта, сокращением разделяющих людей расстояний, с ростом разнообразия досуговых практик, а также с появлением неизвестных ранее благ (см. рис. 1).

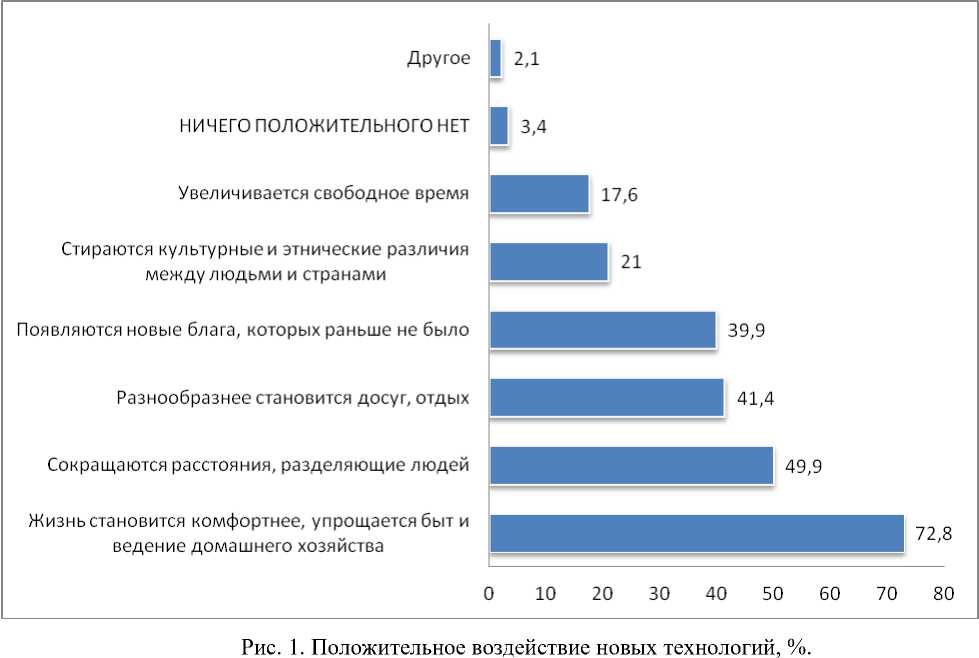

Вместе с тем, отношение респондентов к инновациям трудно назвать восторженным. Основные опасения молодых людей связаны с появлением наряду с позитивными переменами новых опасностей и преступлений, информационной изоляцией старшего поколения и постоянным стрессом, в котором пребывают люди (см. рис. 2).

Рис. 2. Отрицательное воздействие новых технологий, %.

Глобализация воспринимается респондентами достаточно взвешенно. Например, стирание культурных и этнических границ между странами в качестве позитивного явления отмечалось почти в два раза чаще (21 %), чем в качестве негативного (12 %). Вместе с тем, почти 40% назвали среди отрицательных результатов внедрения новых технологий утрату традиций и обычаев, доставшихся от старших поколений (см. рис. 2). Этот факт позволяет предполагать достаточно широкое распространение в молодежной среде консервативных убеждений.

Важен еще один аспект, подчеркивающий особенности мировоззрения молодых людей. По отношению к новым медицинским технологиям наибольшее неодобрение (голосов «против» больше, чем «за») вызвали инновации, внедрение которых может привести к острым этическим и нравственным противоречиям в обществе (мужская беременность, планирование пола и других параметров будущего ребёнка). Вместе с тем самой одобряемой медицинской инновацией оказалось выращивание органов человека для операций по пересадке (96%) - наиболее нейтральная в этическом плане и полезная для многих пациентов медицинская инновация.

Занятость и профессия. Считается, что наибольшие изменения в сфере занятости в будущем вызовет повсеместная роботизация. Отношение респондентов к этому процессу скорее осторожное: около половины (48%) выбрали вариант «скорее положительно» и 15% -«скорее отрицательно». Чаще всего отмечались следующие опасения: вытеснение с рынка труда людей (72%), сомнения в способности роботов заменить человека везде (59%), страх перед возможностью использования роботов в преступных целях (40%).

Тема конкуренции людей и роботов на рынке труда особенно актуальна в связи со стремлением абсолютного большинства респондентов работать, даже если в будущем государство обеспечит каждого гражданина финансовыми средствами, достаточными для удовлетворения всех возможных потребностей. Две трети опрошенных (68%) все равно хотели бы трудиться не полный рабочий день, а примерно пятая часть (19%) предпочитают быть занятыми весь трудовой день.

Самыми востребованными в будущем профессиональными сферами молодые люди назвали медицину (60%), программирование (42%), образование (37%) и искусство (33%). Реже всего упоминались архитектура (6%), маркетинг (7%) и дизайн (9%). Типичными формами труда, по мнению респондентов, окажутся самозанятость на дому (45%) и наемная работа в офисе (38%), причем большинство трудящихся (60%) будут работать посредством Интернета.

Свободное время и личностное развитие . Участникам опроса задавались также проективные вопросы о том, как они поведут себя в будущем, например, через 30 лет, когда, 4

скорее всего, у людей будет гораздо больше свободного времени и финансовых возможностей, чем сегодня. В частности, авторов интересовало, каким образом респонденты распорядятся свободным временем. Оказалось, что респонденты тратили бы его, в первую очередь, на семью (37%), на втором месте - получение новых знаний, умений и навыков (30%), на третьем - новые виды досуга (24%).

Мотив освоения окружающего мира, стремления к новым знаниям, и, в конечном итоге, к личностному развитию прослеживается в ответах на несколько вопросов. Так, самым популярным из видов досуга стали путешествия (87%). Достаточно часто отмечались такие виды проведения свободного времени как изучение иностранных языков (39%) и чтение (38%). Практически все желают продолжать обучение в будущем самыми разными способами: от тренингов в отдельных профессиональных сферах (30%) до самообразования (22%), обучения в вузах и колледжах (21%), профессиональной переподготовки (18%). Причем традиционную форму обучения предпочитают в два раза больше опрошенных (62%), чем онлайн-образование (29%). В ответах на открытый вопрос о содержании знаний, умений и навыков, которые хотели бы получить респонденты в будущем, чаще всего упоминались иностранные языки (22%), сфера программирования и IT-технологий (18%), а также разные виды творчества (12%).

Место жительства . Судя по ответам респондентов, господствующие на протяжении столетий процессы урбанизации в будущем должны, по меньшей мере, замедлиться. Всего 36% опрошенных сделали свой выбор в пользу проживания в крупных городах или мегаполисах, остальные (в сумме их большинство) предпочли небольшие уютные городки (30%), пригородную зону (18%) и сельскую местность (11%). Прежде всего, это объясняется распространением практик удаленной занятости и работы через Интернет, которые в будущем сделают место нахождения работника не принципиальным.

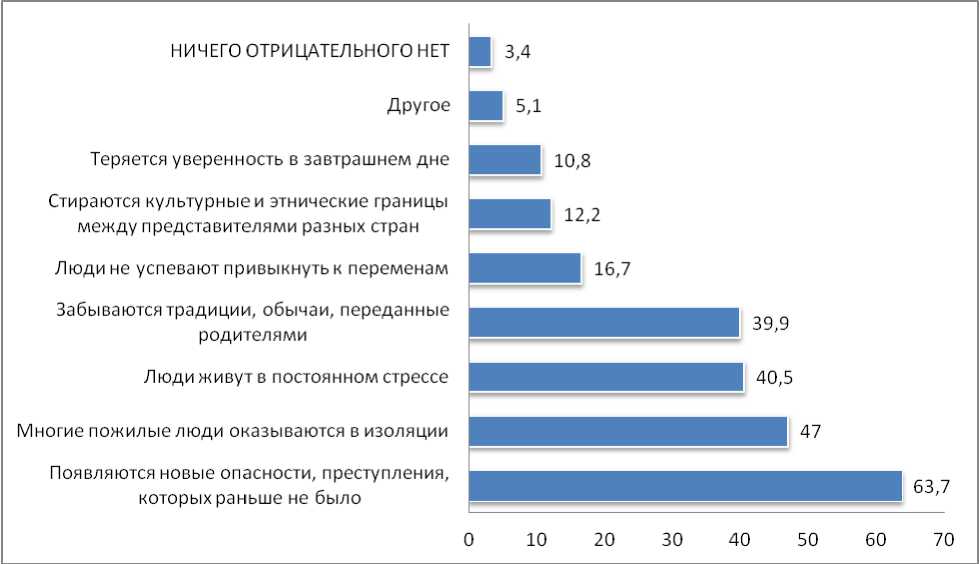

Вместе с тем, около половины респондентов (47%) затруднились ответить на вопрос о стране, в которой будут жить через тридцать лет (Россию выбрали 35%, другую страну -18%). Основными причинами выбора не в пользу нашей страны являются два аргумента: представление о том, что в России в 2050 г. жизнь будет тяжелее, чем в других странах (39%) и желание пожить где-то еще (34%). Возможно, не последнюю роль в формировании таких планов сыграла также преимущественно скептическая оценка места России в мире по развитию и внедрению новых технологий, технологий будущего (см. рис. 3).

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «В целом, современная Россия в развитии и внедрении новых технологий (технологий будущего) опережает самые развитые страны мира или отстает от них?», %.

Таким образом, наша гипотеза подтвердилась частично. Респонденты действительно воспринимают будущее в целом оптимистично, однако осознают и негативные стороны инноваций. К последним относятся, в первую очередь, новые угрозы безопасности, «технологическая изоляция» старшего поколения, утрата обычаев и традиций прошлого и постоянный стресс, переживаемый индивидами. Отдельные наиболее революционные технологии, чреватые неоднозначными этическими последствиями или слишком резкими изменениями привычных практик обыденной жизни воспринимаются скорее негативно.

Основным трендом в представлениях респондентов об образе жизни в условиях высокотехнологичного будущего является направленность на личностное развитие. В условиях решения финансовых проблем и существенного увеличения свободного времени респонденты видят себя через тридцать лет работающими, получающими новые знания, умения и навыки, путешествующими, познающими мир новыми способами.

Вместе с тем, имея довольно детальные представления об отдельных элементах своего личного будущего (семья, работа, досуг, место жительства и др.), значительная часть молодых людей не смогла определить страну, в которой окажется через тридцать лет. На наш взгляд, это свидетельствует не столько об узком горизонте планирования, свойственном представителям молодого поколения, сколько о неопределенности, размытости образа будущего России в отечественном общественном сознании.

Список литературы Инновации и желаемое будущее в представлениях российской молодежи

- Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования - М.: Academia, 2004. - 944 с. EDN: QOCVVP

- Искусственный интеллект: угроза или возможность? [Электронный ресурс] // ВЦИОМ - 2020. - Аналитический обзор. - Режим доступа: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10132 (дата обращения 24.05.2020).

- Карпова Ю. А. Введение в социологию инноватики: учеб. пособие. - СПб.: Питер, 2004. - 192 с. EDN: QODJMZ

- Лапин Н. И. Теория и практика инноватики: учеб. пособие. - М.: Университетская книга; Логос, 2008. - 328 с. EDN: SURKRR

- Мешков А. А. Основные направления исследования инновации в американской социологии // Социологические исследования. - 1996. - № 5. - С. 117-128. EDN: MOUKSP

- Социологический энциклопедический словарь. На русском, английском, немецком, французском и чешском языках / ред.-координатор В. Осипов. - М.: ИНФРА М - НОРМА, 1998. - 488 с.

- Тоффлер Э. Будущее труда. Интервью [Электронный ресурс] // Центр гуманитарных технологий. - 09.11.2006. - Режим доступа: https://gtmarket.ru/library/articles/2502 (дата обращения 28.01.2020).

- Шумпетер Й. А. Капитализм, социализм и демократия. - М.: Экономика, 1995. - 540 с.