Инновации как основа модернизации экономики дотационного региона: состояние и проблемы

Автор: Кайгородов А.Г., Ибрагимова Р.С.

Журнал: Вестник Алтайской академии экономики и права @vestnik-aael

Рубрика: Экономическая теория

Статья в выпуске: 1 (24), 2012 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу финансово-экономической ситуации в дотационном регионе в связи с намеченной стратегией модернизации экономики России. Особое внимание обращено на проблемы совершенствования экономического механизма стимулирования инновационного развития, учитывающего специфику дотационных регионов.

Региональная экономика, дотационный регион, инновации, инвестиции

Короткий адрес: https://sciup.org/142178668

IDR: 142178668

Текст научной статьи Инновации как основа модернизации экономики дотационного региона: состояние и проблемы

Модернизация экономики страны и ее регионов, т.е. их обновление на современной технической основе, очевидно, невозможна без инноваций - как продуктовых, так и технологических, без перехода на инновационный путь развития. В свою очередь, перевод экономики на инновационную основу требует существенного увеличения инвестиций не только в научные исследования и разработки, но и, прежде всего, во внедрение и распространение новшеств: известно, что последние стадии инновационного цикла требуют значительно больше средств, чем проведение фундаментальных и прикладных исследований.

Однако регионы РФ располагают существенно разными инвестиционными возможностями. С этих позиций особенно в трудном положении в отношении инвестиций оказались дотационные регионы, число которых в несколько раз превышает количество регионов-доноров. Мировой финансово-экономический кризис 2008-2011 гг. лишь усугубил ситуацию из-за оттока инвестиций из страны: по оценке Минэкономразвития, чистый отток капитала из РФ за 2011 г. ожидается в размере 50 млрд долл.

Дотационные регионы (а к их числу относятся, например, Ивановская область и соседние с ней регионы) имеют сравнительно небольшой и, как правило, дефицитный бюджет, расхо-

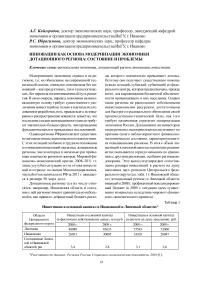

Инвестиции в основной капитал в

ды которого значительно превышают доходы. Поэтому они получают существенную помощь (в виде дотаций, субсидий, субвенций) из федерального центра, которая предназначена, прежде всего, для выравнивания бюджетной обеспеченности проживающего в них населения. Однако такие регионы не располагают собственными инвестиционными ресурсами, достаточными для быстрого и радикального обновления своей производственно-технической базы, как того требует намеченная стратегия модернизации экономики России. Для внешних же инвесторов такие регионы малопривлекательны именно по причине своего неблагоприятного финансовоэкономического состояния, характеризующегося повышенными рисками. В итоге объем инвестиций в основной капитал в регионах-реципиентах оказывается гораздо меньшим по сравнению с другими регионами, особенно регионами-донорами. Этот вывод подтверждает сопоставление размера инвестиций в расчете на душу населения двух регионов Центрального федерального округа (см. табл. 1): Ивановской области (дотационный регион) и Липецкой области, имевшей в 2008 г. профицитный консолидированный бюджет (в 2009 г. ситуация здесь существенно изменилась вследствие мирового финансово-экономического кризиса).

Таблица 1

Ивановской и Липецкой областях *

|

Области Центрального федерального округа |

Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млн руб. |

Инвестиции в основной капитал (в расчете на душу населения), руб. |

||

|

2008 г. |

2009 г. |

2008 г. |

2009 г. |

|

|

Липецкая |

88089 |

83633 |

75543 |

72060 |

|

Ивановская |

26051 |

30005 |

24203 |

28047 |

|

Соотношение Липецкой и Ивановской областей, раз |

3,4 |

2,8 |

3,1 |

2,6 |

*Рассчитано по данным: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010 [1].

Как показывают данные таблицы 1, размер инвестиций в расчете на душу населения в регионе, имевшем более благоприятное финансовое положение (несмотря на сокращение финансирования в 2009 г.), в 2,5-3 раза превышает соответствующий показатель в дотационном регионе.

Отставание дотационных регионов от регионов-доноров по инвестициям в основной капитал влечет за собой медленное обновление основных фондов в регионах-реципиентах и нарастание степени износа их технической базы. Так, в Ивановской области износ основных фондов только за один год (с конца 2008 г. до конца 2009 г.) увеличился с 45,2 до 46,0% Это намного превышает соответствующий показатель

2009 г. по Центральному федеральному округу (38%), а также Калужской (38,4%), Костромской (35,0%) и другим областям [2].

Высокая степень износа основных фондов в важнейших отраслях экономики многих дотационных регионов означает использование в них устаревшей техники и отсталых технологий, что в свою очередь влечет за собой недостаточно высокое качество выпускаемой продукции и низкую ее конкурентоспособность не только на внешнем, но и на внутреннем рынке. Трудности сбыта такой продукции являются важным фактором неполной, а зачастую и очень низкой, загрузки производственных мощностей предприятий в дотационном регионе, что иллюстрирует таблица 2.

Таблица 2

Использование среднегодовой мощности организаций по выпуску отдельных видов продукции в Ивановской области (в %) *

|

Виды продукции |

2005 г. |

2008 г. |

2009 г. |

|

Макаронные изделия |

13,9 |

6,1 |

18,1 |

|

Пиво |

87,7 |

68,7 |

73,2 |

|

Колбасные изделия |

83,9 |

87,8 |

37,6 |

|

Масло животное |

79,0 |

80,0 |

66,6 |

|

Ткани хлопчатобумажные суровые |

75,0 |

74,0 |

67,6 |

|

Ткани шерстяные суровые |

18,9 |

23,7 |

31,8 |

|

Чулочно-носочные изделия |

60,3 |

23,1 |

6,5 |

|

Трикотажные изделия |

47,5 |

21,7 |

16,3 |

|

Красители синтетические |

18,1 |

7,7 |

3,4 |

|

Краны на автомобильном ходу |

72,4 |

87,4 |

27,6 |

|

Экскаваторы одноковшовые |

38,3 |

74,2 |

3,9 |

|

Металлорежущие станки |

2,8 |

1,9 |

1,6 |

* Источник: [3] .

Неполная загрузка производственной мощности, в свою очередь, увеличивает издержки производства и приводит к низкой рентабельности, а во многих случаях и убыточности предприятий. В Ивановской области рентабельность проданных товаров (работ, услуг) в 2008 г. составляла 2,5%, в 2009 г. - всего лишь 1,9%. Еще ниже этот показатель был в обрабатывающих производствах: 2,4 и 0,4% соответственно, а в текстильном и швейном производствах в 2009 г. достиг даже отрицательной величины -0,8% [4].

С высокой себестоимостью и низкой рентабельностью производства и реализации товаров в Ивановской области связан большой удельный вес убыточных организаций: 38,2% в 2008 г. и 42,4% - в 2009 г. Для сравнения: в Российской Федерации и Центральном федеральном округе этот показатель в 2009 г. составлял 32% [5].

Незначительный размер или отсутствие прибыли, большая величина убытков на многих предприятиях дотационного региона обусловливают не только ограниченные его возможности инвестирования в модернизацию технической базы, но и острый недостаток собственных оборотных средств. Так, в Ивановской области коэффициент обеспеченности крупных и средних предприятий и организаций собственными оборотными средствами в 2009 г. составлял отрицательную величину (-19,6%), в том числе в текстильном и швейном производствах (-23,3%), в производстве машин и оборудования (-28,4%) [6].

Иными словами, даже для поддержания текущей производственной деятельности предприятия в дотационном регионе, не имея необходимых собственных средств, вынуждены обращаться к кредитам и займам. В рассматривае- мом регионе, например, задолженность организаций по кредитам банков быстро возросла с 9,2 млрд руб. в 2005 г. до 23 млрд руб. в 2009 г., из которых просроченная задолженность составила соответственно 415 и 673 млн руб. [7]. В таких условиях выделение средств на научные исследования и разработки, их внедрение в производство и выведение новшеств на рынок оказывается весьма проблематичным.

Таким образом, неблагоприятная финансово-экономическая ситуация, сложившаяся во многих дотационных регионах, является, по нашему мнению, одним из главных факторов недостаточной инновационной активности предприятий и организаций в таких субъектах Российской Федерации.

В Ивановской области число инновационноактивных предприятий в 2009 г. составило всего лишь 13, а доля организаций, осуществляющих технологические, организационные или маркетинговые инновации, была самой низкой среди регионов, входящих в Центральный федеральный округ. Несмотря на увеличение внутренних текущих затрат на научные исследования и разработки, преобладающая их часть направлялась в этой области на фундаментальные и прикладные исследования (почти 80% в 2009 г.), и только 20% - на разработки, хотя именно последние, как известно, требуют гораздо больше средств. Очевидно, по этой причине в области в 2008 г. была создана только одна передовая производственная технология, в 2009 г. - всего лишь две [8].

Неудивительно поэтому, что удельный вес инновационных товаров (работ, услуг) в общем объеме продукции, отгруженной предприятиями и организациями области, колебался в последние пять лет в пределах от 0,9 до 3% [9]. При этом важно подчеркнуть, что в инновационной продукции преобладали товары, подвергавшиеся только незначительным усовершенствованиям в течение последних трех лет. Аналогичное положение сложилось и во многих других дотационных регионах страны. Очевидно, что такая продукция не может быть конкурентоспособной на мировом рынке, поэтому поставленная задача - избавить страну от сырьевой зависимости на основе инновационной модернизации ее экономики - окажется невыполненной, если не изменить ситуацию, ведь число дотационных регионов в России составляет в настоящее время, по данным Института труда и социального страхования, 70 из 83 субъектов Федерации [10].

В этой связи необходима, на наш взгляд, существенная перестройка экономического механизма стимулирования инновационной деятельности на региональном уровне. Она должна учесть специфику финансово-экономического состояния предприятий в дотационных регионах и усилить государственную поддержку инновационного развития в основном звене экономики. Этот механизм должен активно содействовать формированию необходимых финансовых ресурсов, а также инновационной инфраструктуры в регионе; созданию адекватной законодательной и нормативной базы; разработке региональной инновационной системы, предусматривающей перевод экономики региона на инновационный путь развития. При этом целесообразно использовать (с определенными коррективами) опыт формирования инновационной экономики на уровне региона, накопленный в Московской области [11].

В связи с этим необходимы разработка и обоснование критерия, который позволил бы однозначно судить о динамике процесса перевода экономики региона на инновационный путь развития. По нашему мнению, в качестве такого критерия не могут быть использованы ни количество инновационно-активных предприятий в регионе, ни объем их внутренних затрат на инновации. Наиболее объективным критерием, отражающим результаты развития инновационной деятельности в регионе, мог бы стать показатель удельного веса инновационной продукции в общем объеме продукции отраслей сферы материального производства или валовом региональном продукте. При достижении значения этого показателя, например, 50% и более экономика региона могла бы рассматриваться как инновационная.

Однако при этом к инновационной продукции следует относить не просто вновь внедренную на предприятии продукцию или даже значительно обновленную в последние 3 года. Такая продукция в условиях острой международной конкуренции далеко не всегда является инновационной. Логично утверждать, что такая продукция должна быть еще и конкурентоспособной на мировом рынке, т.е. превосходить по технико-экономическим параметрам лучшие достижения в мире, уже освоенные в производстве.

В противном случае она вряд ли будет пользоваться большим спросом.

Соответственно и предприятия, выпускающие конкурентоспособную продукцию в объеме, превышающем 50% от ее реализации, могли бы рассматриваться как инновационные. Принятый в настоящее время подход к оценке «инноваци- онно-активных предприятий» не связан должным образом со стратегией ухода отечественной экономики от сырьевой зависимости, резкого повышения ее конкурентоспособности и, как представляется, не дает объективной оценки реального положения дел в инновационной сфере, особенно в дотационных регионах.

-

1. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010: стат. сб. М., 2010. С. 932, 934.

-

2. Там же. С. 393.

-

3. Ивановская область. Статистический ежегодник, 2010: стат. сб. Иваново, 2010. С. 230–232.

-

4. Там же. С. 375.

-

5. Регионы России… С. 912.

-

6. Ивановская область… С. 388.

-

7. Там же. С. 319.

-

8. Там же. С. 814.

-

9. Там же. С. 822.

-

10. Аргументы и факты. 2011. №40. С. 4.

-

11. Козырев В.И., Кайгородов А.Г. Совершенствование государственного и муниципального управления реструктуризацией промышленного комплекса региона на основе региональной инновационной системы // Ползуновский альманах. 2009. №1. С. 242–246.

Список литературы Инновации как основа модернизации экономики дотационного региона: состояние и проблемы

- Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010: стат. сб. М., 2010. С. 932, 934.

- Регионы России. Социально-экономические показатели//Там же.

- Ивановская область. Статистический ежегодник, 2010: стат. сб. Иваново, 2010. С. 230-232.

- Ивановская область. Статистический ежегодник, 2010//Там же.

- Регионы России…//Там же. С. 912.

- Ивановская область…//Там же. С. 388.

- Ивановская область…//Там же. С. 319.

- Ивановская область…//Там же. С. 814.

- Ивановская область…//Там же. С. 822.

- Аргументы и факты. 2011. №40. С. 4.

- Козырев В.И., Кайгородов А.Г. Совершенствование государственного и муниципального управления реструктуризацией промышленного комплекса региона на основе региональной инновационной системы//Ползуновский альманах. 2009. №1. С. 242-246.