Инновация как социально-экономическая категория

Автор: Герасимов Максим Максимович

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 10, 2013 года.

Бесплатный доступ

В данной статье рассматривается роль и место инновации и инновационного процесса в целом в общей структуре процесса удовлетворения потребностей. С учетом того, что нынешнее развитие потребностей, а, следовательно, и рынков, идет в рамках динамической прогрессии, инновация представляется не столько в виде интеллектуальной деятельности, воплощенной в научно-техническое благо, сколько в рамках системного продукта. В статье раскрывается принципиальное различие понятий «нововведение» и «инновация» в рамках их воздействия на производственно-технические, экономические и социальные отношения в обществе. Особое внимание уделено восприятию инновации в качестве категории, имеющей конкретное значение и определенный результат.

Инновация, нововведение, инновационный процесс, инновационная сфера, инновационный потенциал, инновационная деятельность

Короткий адрес: https://sciup.org/14934868

IDR: 14934868 | УДК: 338.26

Текст научной статьи Инновация как социально-экономическая категория

Инновационная деятельность и ее продукт являются обязательными условиями научнотехнического прогресса, основная задача которого – максимальное удовлетворение стремительно растущих потребностей [1].

Прямым результатом столь прогрессивного роста является расширение рынков, а также улучшение качественных характеристик приобретаемых товаров и оказываемых услуг.

В данных условиях на первое место выходит не столько количественное и механическое увеличение выпускаемой продукции, сколько максимально эффективное использование уже имеющегося инновационного, финансового, кадрового и интеллектуального потенциала [2].

Выделяют несколько основных функций в общественном развитии:

-

1) Содействие реализации закона пропорционального развития, при котором система воспроизводства максимально соответствует уровню имеющихся потребностей и реагирует на их изменение.

-

2) Производство качественно новых товаров и услуг с меньшими затратами необходимых ресурсов.

-

3) Содействие постоянному развитию общества по мере удовлетворения все более растущих потребностей.

-

4) Осуществление перехода к постиндустриальному обществу по мере интеллектуализации трудовой деятельности.

Инновационные процессы ориентированы на повышение эффективности деятельности в той сфере, где они применяются [3].

Таким образом, инновация, как обязательный элемент этих процессов, оказывает колоссальное влияние на социально-экономическую ситуацию, являясь при этом необходимым аспектом ее развития. Ее необходимо рассматривать в качестве сложного процесса, результатом которого является конкретный производственно-технический, экономический и социальный эффект.

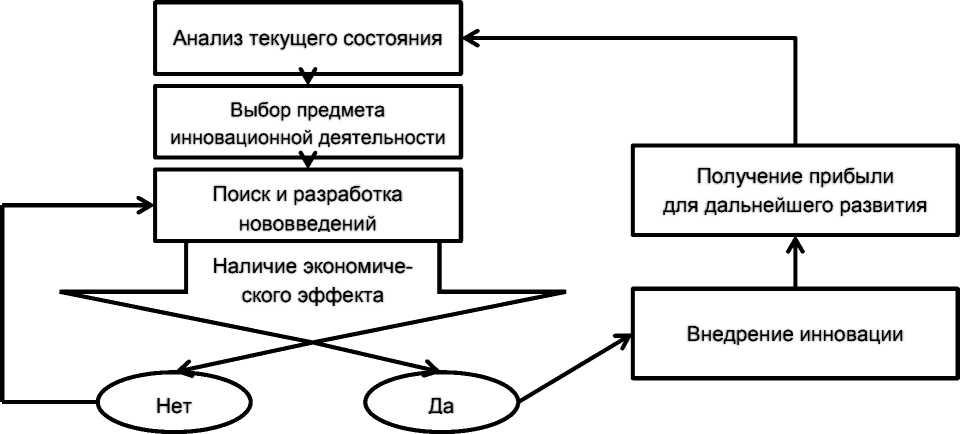

При этом необходимо четко понимать, что «инновация» и «нововведение», при всей своей синонимичной схожести, имеют разные значения.

Нововведение является больше процессом внедрения принципиально новых методов и технологий, результатов научной деятельности и проектных разработок.

Инновация же больше ориентирована на получение конкретного экономического эффекта в виде сокращения издержек, увеличения прибыли, что является необходимым условием дальнейшего развития.

Согласно Шумпетеру, инновация – главный источник прибыли: «прибыль, по существу, является результатом выполнения новых комбинаций», «без развития нет прибыли, без прибыли нет развития» [4].

Выражаясь иными словами, нововведение – внедрение принципиально нового, инновация – успешное внедрение принципиального нового, приносящее прибыль. То есть любая инновация является нововведение, но абсолютно не каждое нововведение будет являться инновацией.

Процесс превращения нововведения в инновацию является не чем иным, как «инновационным процессом» (рисунок 1) – деятельностью, направленной на ее разработку, реализацию законченных научных исследований, либо иных научно-технических достижений в новый или усовершенствованный продукт или услугу [5].

Инновационный процесс, являясь частью любой инновационной системы (частной, региональной, национальной), должен протекать постоянно, тем самым обеспечивая непрерывное развитие.

Следствием этого является улучшение качественных характеристик товара, либо услуги.

Стоит понимать, что залогом успеха является не пропорциональное увеличение себестоимости товара по мере роста его положительных качеств, а удержание его стоимости на прежнем уровне, или вовсе обратное ее сокращение по мере качественного обогащения.

Рисунок 1 – Схема инновационного процесса

В условиях постоянного роста потребностей, описанных ранее, производители товаров и услуг будут вынуждены уделять все больше внимания и средств на научно-исследовательскую деятельность с целью поиска наиболее перспективных и эффективных нововведений, позволяющих качественно улучшить жизнь конечного потребителя. В этом и заключается влияние отдельных инноваций и всего инновационного процесса на социально-экономическое развитие регионов и государства в целом, модуляцию рыночных отношений и изменение их социальноэкономического содержания.

Ссылки:

-

1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.

-

2. Ерохин Д.В., Ларичева Е.А. Анализ теоретических положений инновационной деятельности // Вестник Брянского государственного технического университета. 2004. № 2. С. 133–137.

-

3. Инновации в России: аналит.-стат. сб. / под ред. Л.Э. Миндели, И.В. Зиновьева, И.Е. Постникова. М., 206. 254 с.

-

4. Яковец Ю.В. Теория и механизм инноваций в рыночной экономике. М., 2006. С. 9.

-

5. Тодосийчук А.В. Основы управления инновационной деятельностью в организации: учеб. пособие. М., 2006. С. 212.