Инновационная экономика: общие положения

Автор: Суслов В.И.

Журнал: Вестник Алтайской академии экономики и права @vestnik-aael

Рубрика: Современная экономическая наука: теория и практика

Статья в выпуске: 1 (39), 2015 года.

Бесплатный доступ

В контексте развития теории инновационной экономики предложена новая систематизация типов инноваций по глубине вызываемых изменений: цивилизационные, эпохальные, базисные, улучшающие, микро-, псевдо-, антиинновации, и продемонстрирована их роль в развитии социума (функциональная дифференциация). Показаны особенности современного этапа как периода распространения эпохальных инноваций, ведущих к смене доминирующего технологического уклада: скачок в интенсивности инноваций, возникновение «индустрии» генерации и диффузии инноваций, трансформация научного знания в основной источник инноваций, инверсия причинно-следственной связи «наука - практика» в «практика - наука».

Инновация, инновационная экономика, экономика знаний, технологический уклад, российская инновационная практика, научная парадигма

Короткий адрес: https://sciup.org/142179171

IDR: 142179171

Текст научной статьи Инновационная экономика: общие положения

Всякая экономика, даже существовавшая в каменном веке, инновационна. Без инноваций не возник бы человек, не было бы человеческой цивилизации и ее истории. Пальцев рук хватит, чтобы перечислить инновации цивилизационного характера, открывавшие новые тома в истории человечества.

Первыми в этом ряду следует назвать две, наверное, главные инновации, выделившие человека из животного мира и начавшие его историю. Во-первых, это переход к созданию орудий труда, а не использование готовых, взятых из окружающей природы предметов (камни, палки, прутики и т.д.) для добывания пищи и др., характерное и в наше время для некоторых животных, не только приматов. Этот процесс начался в нижнем (раннем) палеолите 1–2 млн лет назад. Во-вторых, возникновение языка, принципиально отличающегося от «языков» общения животных наличием сложных семантики и синтаксиса, практически неограниченного запаса сигналов и, главное, второй сигнальной системы (по Павлову), включающей абстрактные понятия и дающей возможность абстрактного мышления. Человек стал обладать членораздельной речью уже в мезолите 10–15 тыс. лет назад. Спустя несколько тысяч лет в неолите стали складываться первые системы письменности, их ранние (протописьменность) следы, датируемые 7–10 тыс. лет назад, обнаружены в Передней Азии, долине Хуанхэ.

К цивилизационным инновациям, безусловно, относится освоение огня, произошедшее в среднем палеолите около 150 тыс. лет назад. Приготовление пищи с использованием огня коренным образом усилило усвояемость белков и позволило человеку быстро наращивать объем мозга (кроме того, огонь – средство защиты от хищников, освоения новых, занятых лесом или более прохладных территорий). Человек стал быстро умнеть и пика в этом процессе достиг к началу формирования первых древних цивилизаций 5–7 тыс. лет назад. По- том процесс пошел вспять (мозг стал уменьшаться – С. Дробышевский [1]): жить стало гораздо проще, чем в диких лесах, саваннах и степях палеолита, и большого ума уже не требовалось.

Вероятно, в истории человечества случилось еще только три инновации такого глобального уровня – если говорить о материальной сфере. Их обычно называют революциями. Первая: переход к оседлому образу жизни и создание земледелия. Это – неолитическая революция, начавшаяся около 10 тыс. лет назад в так называемом плодородном полумесяце («рогами» вниз, на юг), охватывавшем Нижний Нил (западный «рог» полумесяца) и Месопотамию (восточный «рог»). В следующие несколько тысячелетий другие очаги этой революции возникли на всех континентах кроме Европы и Австралии (ну и Антарктиды, конечно). Принципиально то, что человек в результате перестал быть частью природы. Теперь он начал ее преобразовывать, подчинять, подавлять.

Вторая: возникновение промышленности. Это – промышленная революция, начавшаяся с Западной Европы (с центром в Великобритании) 200–250 лет назад. Завершился процесс освоения человеком функций изготовления орудий труда (с чего, собственно, и начался человек) и полезных предметов с их помощью (ремесленничество стало оформляться в самостоятельный вид деятельности еще в мезолите). Эти функции стали передаваться машинам – именно в этом состоит смысл промышленной революции. Антагонизм между природой и человеком достиг острой фазы.

Третья – аналогичная по форме предыдущей: информационная революция. Она началась в США (и в какой-то мере – в СССР) совсем недавно – 50–60 лет назад. Теперь машины начинают выполнять функции сбора, обработки и передачи информации, организации и управления на этой основе различными процессами общественной жизни, прежде всего, в экономике, производстве товаров и услуг. Машины стали не только работать за человека, но и думать за него. Побочный эффект – многократное ускорение процессов глобализации.

Если говорить о цивилизационных инновациях в духовной сфере, то наряду с формированием языка следует вспомнить о возникновении искусства и переходе большей части людей к современным монотеистическим религиям.

Наскальная живопись и примитивная скульптура появляются в позднем палеолите 20–25 тыс. лет назад. Это означает, что у человека уже в то время появилось рефлексивное мышление, принципиально отличающееся от «мышления» в остальном животном мире.

Религиозная революция перехода человечества к монотеизму, прежде всего к христианству и исламу, свершилась 1,5–2 тыс. лет назад. Человек перестал быть язычником, обожествляющим различные силы природы, и поставил в центр мироздания себя самого – себе подобного (буддизм по разным причинам к монотеизму не относят, хотя главное действующее лицо в нем тоже человек), тем самым окончательно порвав пуповину, связывающую его с природой. Для инновационного развития (в обычном понимании этого термина) важно, что различные религии, наследуя, развивая, корректируя ментальные особенности народов, принявших их, способствуют инновационному прогрессу или препятствуют ему.

Чтобы завершить представление глобальных инноваций цивилизационного характера (впрочем, о еще двух из них будет сказано чуть ниже), следует отметить, что сейчас человечество находится, по-видимому, в точке бифуркации. Либо его история закончится глобальной экологической катастрофой, либо будет найдено новое (по отношению к тому, которое существовало до неолитической революции) равновесие с природой, найден симбиоз с ней на Земле. А свои экспансионистские наклонности человек начнет реализовывать вне земного пространства. Интеллектуальных ресурсов для совершения этого шага должно хватить, так как выполнение всех рутинных функций, занимавшее на протяжении всей предыдущей истории до 99% активной деятельности человека, передается и будет передано машинам. Но для этого человеку надо снова «поумнеть». Первые шаги в этом направлении уже делаются: и в теории, и в практической деятельности возникают течения, в которых социоэкологические цели ставятся, по крайней мере, вровень с эгоцентричными, чисто экономическими (принцип Экватора, формирование Высших ценностей).

Не меньшее значение «по интегралу» в «до-инновационное» (доиндустриальное) время сы- грали так называемые эпохальные инновации, открывавшие новые главы в истории человечества: искусственное жилище, одежда, керамическая посуда, праща, лук и стрелы, колесо, лодка, металлургия, сбруя и стремя, освоение силы ветра (парус, ветряная мельница) и воды (ирригация, водяная мельница), бумага, деньги, порох, часы, компас, огнестрельное оружие, книгопечатание и т.д. В наше время к инновациям такого уровня можно отнести паровой двигатель, двигатель внутреннего сгорания, электричество, полупроводник, атомную энергию, освоение околоземного космического пространства, формирование генетики, освоение невозобновляемых источников энергии (уголь, нефть, газ) и немногое другое.

Можно предположить, что одной из следующих эпохальных инноваций явится возвращение к использованию возобновляемых источников энергии, прежде всего, солнечной энергии. Освоение даже нескольких десятых долей процента потока солнечной энергии, принимаемого Землей, решит энергетические проблемы человечества на долгосрочную и, вероятно, сверхдолгосрочную перспективу. Эту новую энергетику можно будет назвать водородной или термоядерной, поскольку солнечная энергия – результат термоядерной реакции превращения водорода в гелий.

В «доинновационной» истории можно найти множество примеров, так называемых базисных инноваций, инноваций улучшающих, микроинноваций, псевдоинноваций, антиинноваций и т.д.

Особенности современной инновационной экономики

Но тогда о какой, по-видимому «новой», инновационной экономике, о необходимости какого перехода к ней речь идет в наше время? Ведь все это, как оказывается, было и раньше, даже в древнейшие времена. В чем проблема? Дело в том, что, несмотря на формальную схожесть инновационных событий, в наше время с ними происходят коренные изменения. Принципиальные особенности процессов, происходящих в последние 15–20 лет, заключаются в следующем.

Во-первых, совершается скачок в интенсивности инноваций. Плотность инновационных событий во времени постоянно нарастала. Если в начале истории человека инновационные преобразования и инновационные паузы занимали сотни, потом десятки тысяч и тысячи лет, то теперь – десятки лет, годы и даже месяцы. Также росло соотношение между деятельностью традиционной, рутинной и инновационно преобразованной – в пользу последней: от сотых и тысячных долей процента до десятков процентов в наше время. Ко- личество переходит в качество, и очередной такой переход (скачок) происходит сейчас. Он и связывается с переходом к инновационной экономике.

Во-вторых, что гораздо более важно, наступает новый этап в разделении труда, сопоставимый с возникновением сельского хозяйства или промышленности. На протяжении всей истории человечества инновации возникали случайно, стихийно, в результате естественного накопления опыта и знаний у «обычных» людей: крестьян, ремесленников, воинов, торговцев, правителей, как плоды присущего человеку стремления к прогрессу, облегчению и улучшению своей жизни.

Ситуация стала меняться (в Европе) в эпоху Возрождения и возникновения капитализма, когда начали складываться общественные группы людей, ориентированные в своей деятельности на генерацию новаций для достижения личного успеха в обществе: ученых и предпринимателей. В продолжение этих тенденций в наше время формируется то, что можно назвать индустрией генерации и распространения инноваций. Это совершенно новая для человеческого общества сфера деятельности. Она обладает (начинает обладать) своими собственными весьма специфическими инфраструктурой, основными и оборотными фондами, кадрами и системой их подготовки, механизмами своего воспроизводства, способами организации и управления. Именно становление этой сферы составляет суть современного перехода к инновационной экономике.

В этом смысле сам по себе наблюдаемый в наше время «переход к инновационной экономике» можно считать крупнейшей инновацией цивилизационного характера.

Об экономике знаний

Определять ее как экономику, основанную на знаниях (знание – главный ресурс, источник и т.д.), совершенно недостаточно. Всякая экономика, даже существовавшая в каменном веке, основана на знаниях. Первобытный охотник или собиратель не мог не иметь знаний, для того чтобы добыть зверя или не съесть ядовитый гриб. Но на протяжении фактически всей истории человечества эти знания носили опытный, обыденно-практический характер, т.е. возникали и накапливались в результате обыденной практической деятельности «обычных» людей. Даже первая промышленная революция конца XVIII – середины XIX вв. имела мало отношения к науке. Она произошла благодаря изобретениям парового двигателя, прядильного и ткацкого станка, переходу металлургии на каменный уголь, наследовавшим тысячелетний опыт практической деятельности человека.

Античные философы Древней Греции и Древнего Рима и ученые Средних веков внесли важный вклад в формирование науки, но современная наука как новая сфера деятельности человека, генерирующая объективные, универсальные, логически обоснованные, непротиворечивые, т.е. научные, знания, начала складываться в XVII–XVIII вв. Это событие называют научной революцией, и его можно считать еще одной инновацией цивилизационного характера (последней в нашем перечне). Опыт также имеет огромное значение для получения научных знаний, но теперь он не обыденнопрактический (хотя и такой продолжает играть роль), а специально спланированный, нацеленный на получение или апробацию нового знания. Такой опыт называется научным экспериментом.

Начиная со второй промышленной революции именно наука, научное знание становятся главным источником инноваций. Освоить электричество, атомную энергию, космическое пространство, геном человека в обыденно-практической деятельности невозможно. Но и традиционные источники инноваций продолжают оставаться заметными. Например, одна из глобальных инноваций XX в. – скотч, липкая лента – имеет весьма косвенное отношение к науке.

Итак, в экономике знаний основным источником инноваций становятся научные знания. Все более четко выстраивается инновационная цепочка: фундаментальные исследования – прикладные работы – опытно-конструкторские разработки – создание прототипа, промышленного образца – опытное производство – выход на рынок. На практике эта цепочка (если она успешна) «нашпигована» звеньями маркетинга и рекламы, петлями возврата к более ранним этапам. Однако сама экономика знаний как одна из ипостасей инновационной экономики (инновационная экономика и экономика знаний во многих отношениях есть одно и то же) актуализировалась, по-видимому, благодаря инверсии этой традиционной цепочки. Причинно-следственная связь «наука – практика» перевернулась в «практика – наука». Именно этот «кульбит» стал, на наш взгляд, решающим в возникновении феномена экономики знаний – наряду с указанными выше основаниями инновационной экономики.

В экономике знаний потребности практики в инновациях – спрос – порождают заказ на новые научные знания. В основном это касается улучшающих инноваций, микроинноваций. Корпоративная наука, доминирующая по затратам на науку в развитых странах (в США ее доля выше трех четвертей), практически полностью ориен- тирована на удовлетворение такого спроса. Существуют и фундаментальные запросы, например: на термоядерную энергию, гиперзвуковой летательный аппарат, лечение неизлечимых пока болезней и др., которые тоже нередко финансово поддерживаются частным, в том числе корпоративным, капиталом. Такие запросы могут вызвать базисные, а вероятно, и эпохальные инновации. Но задача фундаментальной науки «удовлетворять любопытство ученых за государственный счет» все-таки остается главной. Фундаментальная наука развивается по своим законам, и даже государственный заказ на научное открытие бес-смысленен. Крупные научные открытия порождают качественно новые потребности человека. Спрос на телевизор или компьютер не мог возникнуть до того, как фундаментальная наука открыла возможность создания таких предметов. Поэтому именно фундаментальная наука выступает источником инноваций базисного и эпохального уровня в традиционной связке «наука – практика».

Связывать становление экономики знаний с превращением знаний в товар, как это делают многие исследователи, вряд ли верно. Кодифицированное знание после своего создания становится чаще всего общедоступным и, даже в условиях жесткой системы защиты интеллектуальной собственности, легко тиражируемым благом. Товаром можно считать даже не патент или авторское свидетельство, а лицензию на использование патента, т.е. вторую производную от знания. Феномен превращения знания в товар следует понимать иначе. Не само знание становится товаром, а на его основе, с его помощью создается продукт, на который имеется рыночный спрос. Процесс «превращения» получает смысл коммерциализации.

Точно также считать, что экономика знаний – это своеобразная реинкарнация концепций информационного или постиндустриального общества, наследующая набор их «красивых» характеристик, по меньшей мере, неконструктивно. После мирового финансово-экономического кризиса (а до этого – кризиса «доткомов») эти концепции заметно «потускнели». Даже в странах, кичившихся своей «постиндустриальностью», пришло понимание того, что без индустрии экономическое развитие невозможно. Правда, теперь говорят о «новой индустриализации», среди атрибутов которой – качественно новая структура стоимости производимых товаров и услуг. В ней стремительно сокращается доля традиционных затрат – на сырье, материалы, зарплату – вследствие роста интеллектуальной составляющей, возмещающей затраты на исследования и разработки, продви- жение, проектирование, дизайн, юридическое обеспечение и т.д. (для каких-нибудь смартфонов или планшетов эта составляющая может быть три четверти и выше). Именно эта интеллектуальная составляющая начинает формировать львиную долю добавленной стоимости.

Инновации: определения, классификации

Как известно, понятие инновации как внедренного новшества, давшего заметный экономический эффект, ввел в экономику Йозеф Шумпетер. Этот американский экономист австрийского происхождения заложил основы теории инновационной экономики в начале 10-х гг. прошлого века, развил их в 20–30-е гг. и впервые концептуально разделил в рамках этих идей понятия экономического роста и развития. Среди ученых, внесших весомый вклад в становление этого нового направления экономической теории, принципиально отличающегося от неоклассики (экономическая динамика – последовательная смена состояний равновесия, происходящая под влиянием внешних причин) и кейнсианства (динамика во многом задается госрегулированием), таких как С. Кузнец, Р. Соллоу, Э. Тоффлер, Ф. Фукуяма, Д. Белл, Дж. Нейсбит, П. Друкер, Г. Менш и др. [2–5], не следует забывать наших соотечественников.

По-видимому, впервые в мировой науке идеи инновационного обновления (в других терминах) как причины экономических циклов высказаны в самом начале прошлого века М.И. Туган-Бара-новским. Одним из основоположников инновационной теории считается Н.Д. Кондратьев с его «длинными волнами», порождаемыми обновлением технологического базиса экономики (в 1939 г. отмечен высшей «наградой» СССР за выдающиеся открытия – расстрелом). Хотелось бы этот список продолжить именем П. Сорокина, но он в 1922 г. на так называемом «философском пароходе» (реально поездом в Берлин) был выдворен из Советской России, и основоположником теории социальных инноваций стал в США (похожую судьбу имел С. Кузнец, он эмигрировал из Украины в США тоже в 1922 г., но самостоятельно). Несомненен вклад в науку о цивилизационных циклах Л.Н. Гумилева с его пассионарной теорией этногенеза (нравы смягчились: он два раза отсидел и всего лишь не был, в конце концов, признан достойным докторской степени).

Наши современники, академики РАН С.Ю. Глазьев и Д.С. Львов (ушел от нас в 2007 г.) в середине 80-х гг. ХХ в. ввели в научный оборот ставшее общепринятым понятие технологического уклада, которое конкретизирует и развивает идеи «длинных волн» Кондратьева. Работы

Ю.В. Яковца (в последние годы в соавторстве с академиком РАН Б.Н. Кузыком) внесли заметный вклад в теорию экономических и цивилизационных циклов, объясняемых инновационными ритмами разной частоты и амплитуды. Заслуженное уважение вызывают работы академика РАН В.М. Полтеровича, в которых вводится понятие институциональной ловушки, объясняющее во многом неудачи России на инновационном пути; инновационной паузы (вслед за технологическим патом Г. Менша) как причины глобальных кризисов, в том числе последнего мирового финансовоэкономического; модернизации как альтернативы инновации; промежуточных институтов как необходимых этапов на пути догоняющего развития. Огромную роль для становления в России исследований по экономике знаний, по моделированию инновационных процессов, по анализу и оценке тенденций инновационного развития сыграли работы академиков РАН В.Л. Макарова, В.В. Ивантера, Н.И. Ивановой и их соратников.

Говоря о науке, научно-техническом прогрессе, их влиянии на экономическое развитие, нельзя не вспомнить наших блестящих ученых Г.М. Доброва, А.И. Анчишкина, Ю.В. Яременко, Ю.С. Ширяева и мн. др. Реальный вклад россиян, украинцев в инновационную теорию велик, несопоставим (усилиями нашего высшего руководства) с вкладом современной России и других стран СНГ в мировую инновационную практику.

Международные стандарты (Руководство Осло, Руководство Фраскати), законодательства разных стран, в том числе России [6], определяя виды инноваций, в той или иной степени повторяют «пять типичных изменений» Шумпетера: внедрение нового технологического процесса, нового продукта или услуги, использование нового сырья, нового способа организации производства, освоение новых рынков сбыта. Акцент обычно делается на первых двух нововведениях: процессных и продуктовых инновациях.

Имеется много вариаций на тему «классификации инноваций по глубине вызываемых преобразований». Ставший уже классическим список Г. Менша таков: базисные, улучшающие, псевдоинновации. С. Кузнец предложил из базисных инноваций выделить эпохальные, Ю.В. Яковец из улучшающих – микроинновации, а из псевдоинноваций – антиинновации. Мы предлагаем еще из эпохальных инноваций выделить цивилизационные. И на этом остановиться, хотя в этой области существует множество вполне разумных других предложений, более полно учитывающих классификационные признаки, более развернутых и на- учно обоснованных, но менее важных с концептуальных позиций.

В результате получается следующая классификация типов инноваций по глубине вызываемых изменений.

-

1. Цивилизационные, выводящие человеческую цивилизацию на качественно новый этап своего развития. Выше названы десять таких инноваций, произошедших за всю историю человечества. Их последовательность «в порядке поступления» под условными именами такова: орудия труда, огонь, язык, искусство, сельское хозяйство, религия, наука, промышленность, информация, инновации. Высказано также предположение о грядущей в перспективе нескольких десятков лет очередной инновации такого уровня – образование нового симбиоза с природой и выход в космос. Эти инновации настолько масштабны, что применить к ним критерий «быть воспринятыми рынком», который нередко выдвигается чуть ли не главным при определении, что такое инновация, можно лишь при весьма широкой трактовке понятия «рынок».

-

2. Эпохальные, открывающие новый технологический уклад. В.М. Полтерович предлагает применять для обозначения таких инноваций более гибкий и, по-видимому, более универсальный термин «технологии широкого применения» (введенный в 1995 г. в США) – ТШП. Такие инновации находят применение по многим направлениям человеческой деятельности, революционизируя их, открывают новые направления.

-

3. Базисные, конкретизирующие эпохальные инновации для различных направлений человеческой деятельности. Примеры связки «эпохальная инновация – базисные инновации»: паровой двигатель – паровоз, пароход; электричество – электродвигатель, нагревательные и осветительные устройства.

-

4. Улучшающие, приводящие в рамках базисных продуктово-технологических решений к новым поколениям техники. Например, к истребителям или подводным лодкам 4-го, 5-го поколений.

-

5. Микроинновации, улучшающие отдельные параметры и характеристики техники одного поколения.

-

6. Псевдоинновации, не приводящие к реальным улучшениям, выражаемым в каких-то экономических эффектах.

-

7. Антиинновации, продлевающие срок жизни устаревшей техники, приводящие к снижению экономических эффектов, отодвигая во времени начало нового роста эффективности.

Лишь половина из десяти перечисленных инноваций относится к материально-технологической сфере. Но остальные типы инноваций в этой классификации – процессные и продуктовые. И они вполне удовлетворяют указанному выше «рыночному» критерию.

Можно, безусловно, привести множество примеров инноваций, которые не укладываются в «прокрустово ложе» этой классификации. Но она – эта классификация – позволяет сформировать некий концептуальный взгляд на инновационный процесс.

Существуют экстремальные, по нашему мнению, взгляды на инновации. Так, В.М. Полте-рович пишет [7], что инновация – это внедрение принципиально нового, того, чего еще не было на мировом рынке. Внедрение же нового «здесь и сейчас» (в стране, отрасли, регионе, на предприятии), того, что уже где-то используется, следует считать модернизацией, заимствованием, атрибутом догоняющего развития. При таком подходе инновационная экономика оказывается исчезающим феноменом. Она может существовать на небольших отрезках времени в самых развитых странах мира и их самых ближайших странах-последователях. Вряд ли это правильно.

Всякая инновация, если это не имитация, ремейк или дубль (вероятность которых в эпоху глобализации быстро стремится к нулю), нова в мировом масштабе. Она возникает в определенном месте, не обязательно в одном из мировых научно-технологических центров, и далее распространяется. Диффузия глобальной инновации охватит весь мир. Но диффузионные волны могут по разным причинам двигаться с разной скоростью и некоторых регионов, стран, территорий, предприятий и фирм достигнуть с большим опозданием. Диффузионный лаг может составлять годы и десятилетия (столетия и тысячелетия в истории человечества). От этого инновации не перестают быть инновациями.

Волны диффузии некоторых инноваций могут иссякнуть в пределах некоторого региона, страны, ограниченной территории, отдельного предприятия. Такие инновации называются региональными, национальными, локальными, точечными. Но от того, что они есть «здесь и сейчас», инновациями быть не перестают.

На наш взгляд, инновация и модернизация – это две стороны одного и того же процесса. Инновация – внедрение нового, модернизация – замена старого. В этом смысле модернизация всегда является инновацией, а инновация модернизацией только тогда, когда речь идет о «браун-филд».

Инновационные затраты и результаты

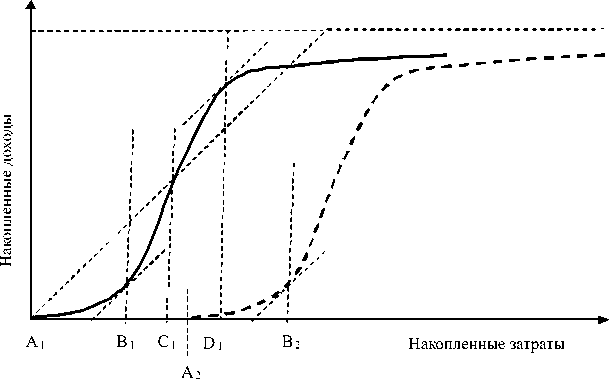

Для иллюстрации инновационного цикла в пространстве «накопленные затраты – накопленные доходы» используют логистическую кривую (см. рис.). Она подходит в той или иной степени для любых инноваций, любого масштаба или типа. Но в силу естественной синхронизации отдельных инновационных процессов, обусловленной наличием общего начала – возникновением ТШП, логично относить эту иллюстрацию к эпохальной инновации и, соответственно, к технологическому укладу в целом.

Инновационный цикл

А1 – возникновение инновационной идеи, начало прикладных и фундаментальных исследований – в той мере, в которой затраты на них могут быть отнесены на данную (эпохальную, базисную) инновацию.

-

В1 – прибыль от текущих вложений, бурный рост на базе данной инновации. Точка максимальных накопленных убытков.

Где-то в середине этого пути (А1В1) лежит обширная «долина смерти», в которой гибнет пода- вляющая часть инновационных идей субъектов-участников процесса.

С1 – общий доход окупил общие затраты. Логиста еще раз пересечет гипотенузу гораздо правее, т.е. позже. С того момента, если продолжать вкладывать деньги в данную инновацию, накопленные затраты опять начнут превышать накопленный доход. Но «копить» затраты на данную инновацию следует прекратить гораздо раньше – в точке D1 .

D1 – вложения в данную инновацию опять перестают быть доходными. Это точка максимума накопленной прибыли. Дальше вкладывать в эту инновацию, которая уже давно не инновация, а стала устаревшей техникой, смысла нет. Псевдоинновации могут закамуфлировать отсталость, а антиинновации – продлить жизнь этого технологического уклада, но только ценой отдаления (во времени, вправо на рисунке) точки А2 – начала следующего инновационного цикла, которое «по интегралу» означает снижение общего экономического эффекта.

В начале интервала В1D1 достигается получение инноваторами инновационной ренты, т.е. дохода, превышающего их затраты и «нормальную» прибыль. Это эффект инновационного монополизма инноваторов (в инновационной, шумпетерианской экономике, в отличие от неоклассической, совершенной конкуренции быть не может). Эта часть данного интервала заканчивается, по-видимому, в точке смены знака второй производной: период растущей доходности сменяется периодом сокращающейся доходности. Скорее всего эта точка находится левее С1 (на рисунке эти две точки визуально совпадают), т.е. в ней кумулятивные затраты всех участников процесса еще не окупились кумулятивным доходом. В выигрыше оказываются лишь непосредственные инноваторы. Далее, правее точки смены знака второй производной, начинается этап массовой диффузии, постепенного сокращения доходности, «старения» инновации и достижения конца срока ее жизни в точке D1 . Но уже в точке С1 окупаются затраты всех участников инновационного процесса, в том числе все потери в «долине смерти».

Драматизм ситуации в том, что окупаются (в конце концов) все затраты всех участников в целом, а не по отдельности. И даже чаще всего – не по отдельности. Это значит, что некоторые участники процесса оказываются в огромном выигрыше (непосредственные успешные инноваторы), а некоторые разоряются. Риск попасть в число последних – главный тормоз для инновационного развития. Задача государства заключается, во-первых, в создании (или способствовании этому) такого механизма инновационного процесса (страхование, хеджирование, венчурное финансирование, защита интеллектуальной собственности и т.д.), который перераспределял бы общие инновационные доходы в соответствии с инновационными затратами, понесенными отдельными субъектами-участниками процесса; во-вторых: те затраты, которые не могут окупиться (могут не окупиться) в рамках существующих организационных структур субъектов-участников инновационного процесса, принять на себя (на государство).

Интервал D1В2 оказывается инновационной паузой, ложем всех глобальных кризисов. Есть мнение, высказываемое, в частности В.М. Полте-ровичем, что именно такая инновационная пауза имеет место в настоящее время. На роль очередных ТШП претендуют, видимо, нанотехнологии, но они еще не «дозрели». Возможно, предстоящий инновационный подъем – один из последних в истории человечества. В дальнейшем инновационные паузы сократятся настолько, что будут статистически нерегистрируемыми.

Две стороны инновационной экономики

Инновационная экономика может восприниматься двояко: как система, (а) генерирующая и (б) воспринимающая инновации. В первом случае речь идет о том, что в экономике наряду с промышленностью, сельским хозяйством, транспортом, наукой и образованием, культурой и спортом имеется сопоставимая по масштабам и значению с этими секторами развитая инновационная система (точнее, инновационные системы разного уровня – мирового, национального, регионального, отраслевого, локального), в зоне ответственности которой находится реализация инновационной цепочки «наука – практика». Во втором случае имеется в виду экономика как таковая, но основным фактором воспроизводства и развития которой являются инновации, или, если хотите, знания. В этом срезе восприятия инновационной экономики все большее значение приобретает обратная связь «практика – наука», но главную роль играют стимулы к внедрению новаций и механизмы диффузии инноваций.

Экономика, воспринимающая инновации, распределена в пространстве более или менее равномерно, хотя, конечно, есть регионы-лидеры и аутсайдеры, процветающие и депрессивные. Именно эта экономика создает спрос на инновации разной степени интенсивности в зависимости от институциональной среды, менталитета населения, уровня свободы конкуренции и др. Спрос обозначает не только конкретный заказ, но и готовность воспринять новое.

Экономика, генерирующая инновации, размещена крайне неравномерно. Существует несколько десятков мировых научно-технологических центров в местах базирования ТНК, крупных университетских комплексов, международных исследовательских организаций. Примерами являются Кремневая долина, Исследовательский треугольник, София-Антиполис, ЦЕРН, Цукуба, Z-парк (на такую роль могут, наверное, претендовать Московский физтех или Новосибирский академгородок – в некоторой перспективе и при умелом управлении их развитием). В них генерируется большинство глобальных и региональных инноваций эпохального, базисного и улучшающего характера. Именно они определяют мировой социально-экономический прогресс.

Конечно, огромное количество инноваций постоянно генерируются в сотнях и тысячах существующих инновационных центров разного характера, научно-образовательных учреждениях, компаниях и фирмах разного профиля. Эта среда распределена географически более равномерно, но генерируемые ей инновации имеют в основном улучшающий характер и национальный, локальный или точечный уровень. Порождаемые – как исключения – этой средой идеи и начинания высокого уровня обычно скупаются и концентрируются, в конечном счете, в мировых научнотехнологических центрах. И совсем уж в виде исключения на базе таких инновационных идей могут зарождаться новые научно-технологические центры мирового уровня. Ведь и существующие мировые центры когда-то таковыми не были.

Особенности России

Особенности национального менталитета и национальной государственности играют очень важную роль в осуществлении инновационного прогресса в стране. Весьма своеобразна в этом отношении Россия.

Все чаще западные историки науки и техники признают, что русские действительно построили первый паровоз и тепловоз, первыми осветили крупные города электрическим светом, стали передавать радиоволны, предложили строить нефтепроводы, построили многомоторный пассажирский самолет, были пионерами в области разработки транзисторов и диодов, лазерных технологий, электронно-вычислительной техники. Хотя предвзятое и нарочито пренебрежительное отношение к российским научно-технологическим достижениям остается характерным для европейцев и североамериканцев. Так, известный экономист «социалистического» происхождения Янош Корнаи в одной из своих последних работ [8]

практически все научно-технологические достижения последних 100–150 лет отдает США (чуть-чуть – Франции, Великобритании, Японии). Он не нашел места СССР даже в тех областях, в которых современная Россия все еще значима: атомной и аэрокосмической.

Но придумать и изобрести – одно дело, внедрить, говоря современным языком, коммерциализировать – дело совсем другое. Российские ученые-изобретатели по-интеллигентски, в российском же смысле этого слова, коммерцией пренебрегали. Да и общая атмосфера этому не способствовала. Цитата из книги Г. Лорен: «Общество должно ценить такие качества, как способность к изобретению и практичность. Экономическая система должна обеспечивать инвестиционные возможности. Законодательная система – защищать интеллектуальную собственность и вознаграждать изобретателей. А политическая система должна не бояться технологических инноваций, успешных предпринимателей, а продвигать их. Необходимо снизить административные барьеры, обуздать коррупцию» [9]. Всего этого не было и нет в России. Современные тенденции лишь ухудшают ситуацию: Россия все в большей мере становится сырьевым придатком мировой экономики, не только в части газа-нефти-металлов, но и научно-технологической сферы, выступая поставщиком инновационной «руды» – знаний, идей и начинаний.

Новые технологии, в том числе имеющие российские корни, приходят к нам как иностранные, очень недешевые, ставящие Россию в зависимость от развитых мировых держав, нанося тем самым все возрастающий ущерб национальной безопасности. Механизмов генерации новых технологий, поддержания внутреннего научно-технологического прогресса в России так и не было создано. Инициатором очередного технологического прорыва приходилось выступать государству. Государственный «пинок в зад» придавал ускорение России, инерция которого быстро иссякала.

Самые технологичные по своим временам заводы, построенные при Петре, к концу XVIII в. пришли в упадок, но обеспечили процветание Екатерининской России, победы Меньшикова, Шереметева, Орлова, Румянцева, Суворова (Швеция, Турция, Польша, Чехия и т.д.), колонизацию Сибири и Дальнего Востока. Модернизация промышленности, проведенная Александром I по западным лекалам, обеспечила победу над Наполеоном, но иссякла к Крымской войне с Англией, Францией и Турцией. Начавшийся было естественный рост капитализма в конце XIX – начале ХХ вв. не успел дать окрепнуть России перед Русско-Японской войной и противостоять краху Российской империи Романовых. Сталинская индустриализация, разорив крестьянство и позволив, тем не менее, СССР победить во Второй мировой войне, исчерпала свой потенциал к «брежневскому застою», породив, в конце концов, «горбачевскую перестройку» и «ельцинский беспредел». А нынешнее руководство России даже очередной «пинок в зад» дать не в состоянии, ограничиваясь разговорами и призывами к инновациям и принимая в действительности решения, порой прямо противоположные требуемым.

Г. Лорен дает такой рецепт лечения российской «отсталости»: стать «обычной» капиталистической страной. Не хотелось бы применить этот рецепт. Ведь достаточно успешные в современном экономическом развитии Япония, Китай, Южная Корея, Малайзия, Таиланд, Бразилия, Южная Африка остаются самими собой, а ставшие «обычными» капиталистическими страны Центральной Европы потеряли свою национальную независимость и самобытность, попав в орбиту сателлитов стран «золотого миллиарда».

Экономическая теория

Согласно концепции Т. Куна, американского историка и философа науки, задачи – это то, что можно решать в рамках текущей научной парадигмы, а проблемы – то, что решать пока не научились. Когда проблем накапливается слишком много, требуется новая научная парадигма (совокупность концепций, представлений, подходов, методов…), и переход к ней называется научной революцией [10]. Такая революция (в данном случае – не в цивилизационном, представленном выше, а более прагматичном смысле) в экономической науке происходит в наше время.

Происходит, но не произошла. Шумпетери-анские идеи инновационной экономики, несмотря на свою столетнюю историю, глубоко в экономическую теорию все еще не проникли. Как справедливо отмечает В.И. Маевский [11; 12], экономическая неоклассика, формирующая до сих пор «мэйнстрим» в теории, глубоко противоречит шумпетерианским идеям. В ней нет принципиального для инновационной экономики деления экономических субъектов на предпринимателей-новаторов и «обычных хозяев». При этом только новаторы в действительности ориентированы на максимизацию прибыли (классический критерий рационального поведения), «хозяева» стремятся лишь к ее сохранению. Классический идеал – совершенная конкуренция, когда никто из участников экономического процесса не в си- лах повлиять на его результаты, – несовместим с реалиями процесса инновационного. Инноватор – монополист-«временщик», и возможность получения им инновационной ренты выступает главным стимулом социально-экономического прогресса, экономической динамики, развития. Нежелательные в «классике» и необъясняемые ей переходы между состояниями равновесия для инновационной экономики являются основными составляющими главного содержания экономического процесса. Инновационная экономика, в отличие от классической или неоклассической, внеравновесна. Для нее важно изучение и понимание роли инновационного монополизма, олигополистической конкуренции в процессах перманентного «ускользания» равновесия.

Теория инновационной экономики еще очень далека от зрелости. Она в самом начале стандартного пути развития любой научной дисциплины: описание, объяснение, управление. Малоконструктивны даже предложенные схемы описания. Говоря об инновационном процессе, о научнотехническом или научно-технологическом (в чем разница?) прогрессе, используют понятия волн разной длины и амплитуды, технологических укладов, промышленных или индустриальных революций, роста производительности труда и т.д. Количественные характеристики этих понятий совершенно неопределенны. Насколько растет производительность труда (или какая-то другая результирующая величина) при переходе от одного технологического уклада к другому? Какие затраты на науку (фундаментальную, прикладную, в образование и т.д.) надо осуществить, чтобы такой переход произошел? А как обстоят дела с затратами и результатами при сравнении базисных инноваций с улучшающими, с микроинновациями? Как количественно можно разграничить микроинновации с псевдо- или антиинновациями? По мере погружения в тему таких вопросов становится все больше. А попытки ответить на них – все сомнительнее.

Более того, с позиции теории производственной функции совсем не очевидна возможность адекватно оценивать результаты инновационного процесса, научно-технологического прогресса ростом производительности труда. В пространстве «труд – капитал» одинаковый рост производительности труда может сопровождаться как движением вдоль одной и той же изокванты, так и переходом к более удаленным от начала координат изоквантам. Очевидно, что это процессы совершенно различного качества. Хуже другое: ни тот, ни другой процесс – в рамках стационарных изоквант – теоре- тически технологическим прогрессом не является. Технологический прогресс приводит к движению изоквант, и о чем в этом случае говорит рост производительности труда – совершенно не понятно. А с точки зрения теории инновационной экономики снова возникает поставленный выше вопрос: сколько и каких затрат надо произвести, чтобы «сдвинуть» изокванты с места (в каком направлении и насколько)? И что будет означать в этом случае тот или иной рост производительности труда?

Операциональных определений таких понятий, как инновация, инновационность, инновационная деятельность, инновационная, высокотехнологическая, наукоемкая продукция, теория не выработала. Количественные границы этих понятий не определены. Например, одним из признаков инновационно активного предприятия является внедрение новой техники. Новой – по сравнению с чем? И насколько по своим параметрам? И каким параметрам? Не только с точки зрения теории, но и позиции юридической практики четкие ответы на эти вопросы необходимы. Если государство собирается стимулировать инновационную деятельность, то оно точно и однозначно должно знать, что это такое.

Количественно не решены и другие фундаментальные вопросы. Инновация это «палка о двух концах». Она несет не только созидание, но и разрушение. Нормальное функционирование любой системы – и экономической тоже – возможно лишь в состоянии стабильности. Баланс между изменениями-инновациями (обеспечивающими прогресс) и стабильностью нужно соблюдать. Пусть точно (операционально) известно, что та- кое инновационная продукция, и оказалось, что на одном предприятии эта продукция составляет 10% от общего выпуска, а на другом – 40%. Что лучше? Кого поощрить, а кому указать? Понятно, что соотношения между стабильностью и изменчивостью различны для разных предприятий на разных этапах их развития. Что может сказать теория на этот счет?

Качественных прорывов в области моделирования инновационной экономики пока также не произошло. Известны попытки применить старые модели: межотраслевого баланса, производственной функции. Более продуктивны, на наш взгляд, опыты с агентно-ориентированными моделями. Имеются работы в этом направлении [13]. В нашем коллективе такие работы также ведутся. Хотелось бы, чтобы по аналогии с классическим экономико-математическим моделированием (производственно-транспортные, межотраслевые модели, производственные функции) стали разрабатываться модели, объясняющие связь между инновационными затратами (на науку, образование, проектирование, инжиниринг, дизайн, маркетинг и т.д.) и инновационными результатами (ростом эффективности, производительности, переходом к новым технологическим укладам и др.). Пока такие исследования нам не известны.

Говорить о переходе процесса развития теории инновационной экономики к стадии объяснения или тем более регулирования пока не приходится. Принимаемые меры по стимулированию становления инновационной экономики пока теоретического фундамента не имеют. Может быть, именно поэтому они часто не эффективны.

Список литературы Инновационная экономика: общие положения

- Дробышевский, С. Бремя мозга/С. Дробышевский//Эксперт. -2013. -№37.

- Друкер, П. Бизнес и инновации/П. Друкер. -М.: Вильямс, 2007. -432 с.

- Макаров, В.Л. Экономика знаний: уроки для России/В.Л. Макаров//Наука и жизнь. -2003. -№5.

- Яковец, Ю.В. Эпохальные инновации 21 в./Ю.В. Яковец. -М.: Экономика, 2004. -С. 368-379.

- Миндели, Л.Э. Концептуальные аспекты формирования экономики знаний/Л.Э. Миндели, Л.К. Пипия//Проблемы прогнозирования. -2007. -№3. -С. 115-136.

- О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике»: федеральный закон №254-ФЗ от 21 июля 2011 г. -URL: htpp://www.consultant.ru.

- Полтерович, В.М. Гипотеза об инновационной паузе и стратегия модернизации/В.М. Полтерович//Вопросы экономики. -2009. -№6.

- Корнаи, Я. Инновации и динамизм: взаимосвязь систем и технического прогресса/Я. Корнаи//Вопросы экономики. -2012. -№4. -C. 4-31.

- Лорен, Г. Сможет ли Россия конкурировать? История инноваций в царской, советской и современной России/Г. Лорен. -М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. -272 с.

- Кун, Т.С. Структура научных революций/Т.С. Кун; пер. с англ. И.З. Налетова. -М.: , 1975.

- Маевский, В.И. Эволюционная теория и технологический прогресс/В.И. Маевский//Вопросы экономики. -2001. -№11.

- Маевский, В.И. Я. Корнаи, Й. Шумпетер и экономическая теория (тезисы доклада)/В.И. Маевский. -URL: http://www.inecon.org/docs/Mayevsky_abstract.pdf.

- Макаров, В.Л. Обзор математических моделей экономики с инновациями/В.Л. Макаров//Экономика и математические методы. -2009. -Вып. 1. -Т. 45. -С. 3-14.