Инновационная система научно-исследовательского предприятия как фактор реинжиниринга его бизнес-процессов

Автор: Бузова Елена Александровна

Журнал: Инфокоммуникационные технологии @ikt-psuti

Рубрика: Управление и подготовка кадров для отрасли инфокоммуникаций

Статья в выпуске: 2 т.10, 2012 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены особенности бизнес-процессов научно-исследовательского предприятия как объекта реинжиниринга. Показано, что реинжиниринг бизнес-процессов в данном случае требует создания полноценной инновационной системы предприятия, охватывающей всех субъектов деятельности и включающей необходимые структуры финансового, информационно-технологического, нормативно-правового, организационного, кадрового и иного обеспечения. Сформулированы требования к инновационной системе и обеспечивающим структурам.

Научно-исследовательское предприятие, бизнес-процессы, реинжиниринг, инновационная система

Короткий адрес: https://sciup.org/140191538

IDR: 140191538 | УДК: 681.518:339.13

Текст научной статьи Инновационная система научно-исследовательского предприятия как фактор реинжиниринга его бизнес-процессов

Провозглашенный руководством России стратегический курс на модернизацию экономики страны в числе прочего предполагает переход к инновационной модели развития, активизацию инновационной деятельности на всех структурных уровнях, включая разработку и внедрение инноваций в производственные и организационные процессы конкретных предприятий.

Научно-исследовательские предприятия (далее НИИ) в этом отношении не только не являются исключением, но, напротив, в силу специфики предлагаемой ими продукции и услуг играют особую роль в процессах инновационного развития и модернизации экономики. Заинтересованность НИИ во внедрении инновационных моделей, помимо универсальной задачи повышения конкурентоспособности за счет снижения издержек, сокращения сроков и т.п., имеет специфическую причину: необходимость коммерциализации собственных научных идей, что в современных российских условиях требует их «доведения» до уровня готового к реализации инновационного продукта (продукции, технологии, услуги и т.п.).

В то же время большинство НИИ до недавнего времени строили свою работу по заложенным еще в советское время принципам, когда основной бизнес-процесс – процесс выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) был строго регламентирован и делился на стадии с конкретными ресурсами и директивами (входами), а также результатом (выходом). Соответственно выстраивалась и организационная структура предприятия, алгоритмы бизнес-процессов и технологии управления ими.

Переход к качественно новым моделям организации бизнес-процессов по необходимости должен носить революционный характер и по существу представляет собой то, что в экономической литературе последних лет определяют как реинжиниринг бизнес-процессов (business process reengineering, далее БПР): «фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование деловых процессов для достижения резких, скачкообразных улучшений в решающих, основных показателях деятельности компании» [1].

В то же время применительно к НИИ принятые в настоящее время и положительно зарекомендовавшие себя на практике концепции БПР и типичные подходы к его проведению [1; 4-5] должны быть существенно уточнены, конкретизированы и дополнены с учетом специфики бизнес-процессов, связанных с исследованиями и разработками как основным видом деятельности предприятия.

Традиционная система управления компании [2] представляет собой нерефлекторную иерархическую (пирамидальную) структуру, во главе которой стоит главный менеджер, пирамиду образуют менеджеры верхнего и среднего уровней, а в основании находятся линейные менеджеры (исполнители работ, операторы, агенты и т.п.).

Особенности таких иерархических систем хорошо изучены [1-2]. К их достоинствам относятся: четко обозначенная «вертикаль власти»; прозрачность отношений и информационных потоков «сверху вниз» и «снизу вверх»; отлаженность средств контроля и регулировки. Недостатки таких систем также известны: «средние» звенья выполняют жестко заданные функции, «нижние» практически никак не могут влиять на работу системы, степень системной согласованности работы подсистем и элементов недостаточна. Система в целом заведомо не оптимальна.

Аналогичная пирамидальная структура характерна и для традиционной системы менеджмента НИИ. Однако, в отличие от большинства других видов деятельности, здесь конечный продукт (результат НИОКР) формируется не в нижнем, а в верхних этажах «пирамиды», поэтому наряду с иерархической структурой управления возникает инверсная иерархическая структура формирования результата.

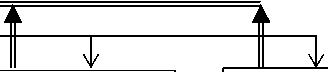

Традиционная структура управления (тонкие линии и стрелки) и формирования результата деятельности (двойные линии и стрелки) НИИ приведена на рис. 1.

Руководство предприятия

Главный

конструктор

Начальник подразделения

Начальник подразделения

Начальник подразделения

Рис. 1. Традиционная структура менеджмента НИИ

Испол

нитель

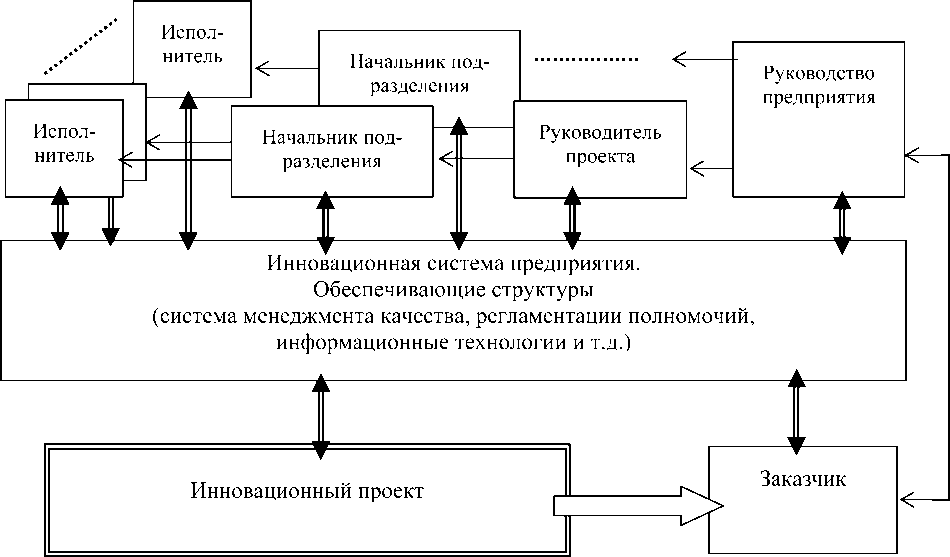

Рис.2. Структура менеджмента НИИ по результатам БИР

На схеме, как и в [2], присутствует потребитель конечного продукта деятельности фирмы (в данном случае это Заказчик).

Структура управления, как уже отмечалось, является практически нерефлексивной. Корректирующий менеджмент в данном случае возможен лишь по результатам рассмотрения промежуточных материалов (рабочих материалов проектов отчетной документации и т.п.) на более высокий структурный уровень «пирамиды». В результате временной лаг в контуре управления оказывается весьма значительным, что существенно снижает общую оперативность управления. Регулирующая и корректирующая роль Заказчика вообще минимальна и сводится к бинарной операции: заключению о соответствии или несоответствии результата предъявленным требованиям.

После БПР на смену иерархической структуре приходит структура [2], внешне подобная пирамидальной, но «положенная на бок». Новую структуру «скрепляет» уже не административная иерархия, а система контрактных соглашений между всеми действующими субъектами.

Проведение БПР [1-2] в НИИ также переводит традиционную «пирамидальную» структуру управления (см. рис. 1) в «горизонтальную» (см. рис. 2), ориентированную на максимальную самостоятельность и активность всех субъектов в рамках их полномочий при решении общей задачи создания конечного продукта. Сам конечный продукт в новых условиях не обязательно является результатом НИОКР в традиционном смысле, а может представлять собой более сложный комплекс решений. В данном случае правильнее говорить об инновационном проекте.

По результатам БПР, как и в других случаях [2], достигаются качественные сдвиги в работе предприятия. В частности, обеспечивается:

-

- сокращение числа проверок ввиду укрупнения объема заданий для сотрудников;

-

- минимизация числа согласований и утверждений ввиду стирания граней между функциональными подразделениями;

-

- ответственность перед заказчиком за бизнес-процесс в целом, решение проблем на месте;

-

- более сложный, комплексный и многоплановый характер работы сотрудников;

-

- переход от исполнения заданий к принятию самостоятельных компетентных решений;

-

- переход к непрерывному образованию и самообразованию сотрудников;

-

- удовлетворение запросов и потребностей Заказчиков, определенных в денежном выражении;

-

- переход от контролирующих функций при руководстве командой бизнес-процесса к «тренерским» и «лидерским».

Однако ключевым «связующим» фактором здесь, в отличие от компаний другого профиля, не может являться только система контрактных отношений, которая, очевидно, не способна охватить всю совокупность отношений, функций управления и формирования результата, связанных с процессом разработки инновационного проекта.

В данном случае совершенно необходима полноценная корпоративная инновационная система, охватывающая всех субъектов деятельности и обеспечивающая их оптимальное взаимодействие. Очевидно, подобная система должна включать не только контрактные и (или) административные регламентации и полномочия, но и все необходимые обеспечивающие структуры.

Инновационная система должна обеспечивать:

-

- способность выявлять ключевые факторы и направления развития, заранее определять наиболее перспективные проблемы в соответствующей области деятельности, заблаговременно готовить перестройку (подстройку) всех компонент системы и отдельных обеспечивающих структур для решения этих проблем, аккумулировать необходимые ресурсы (стратегическая эффективность менеджмента);

-

- способность оперативно корректировать цели и задачи проекта и связанные с ними решения в соответствии с текущими изменениями ситуации (конъюнктуры, требований или потребностей Заказчика, появлением новых знаний или технологий и т.д.) уже в ходе разработки проекта (оперативная эффективность менеджмента);

-

- максимальную гибкость и оперативность управления всеми ключевыми процессами, связанными с выполнением инновационного проекта; синхронную координированную работу всех исполнителей; возможность корректирующего управления с минимальным временным лагом (тактическая эффективность менеджмента);

-

- необходимые условия для параллельной, а не последовательной (поэтапной), как при выполнении традиционных НИОКР, проработки отдельных задач проекта (теоретические и экспериментальные исследования; разработка системных, технических, конструкторских и технологических решений для отдельных составных частей и изделия в целом; разработка рабочей конструкторской, проектной, технологической и текстовой документации; обеспечение комплектации, подготовка производства и т.д.);

-

- максимальное использование творческого потенциала исполнителей на основе резкого повышения их самостоятельности и личной заинтересованности в успешной реализации проекта в целом.

Таким образом, инновационная система должна обеспечивать организационные и технические воз-

Инновационная система предприятия

Регламентации

Подсистема финансового обеспечения

Подсистема кадрового обеспечения

Подсистема нормативноправового обеспечения

Подсистема информационнотехнологического обеспечения

Подсистема организационного обеспечения

х

X

Рис. 3. Структура инновационной системы НИИ

можности для взаимодействия в ходе выполнения проекта всех субъектов в пределах их регламентированных полномочий, причем не только в традиционных формах (по подчиненности), а прежде всего – непосредственно, по мере надобности, независимо от подчиненности.

Указанный процесс взаимодействия, не привязанного жестко к административной структуре, должен распространяться и на отношения с Заказчиком. В тех случаях, когда речь идет о фактическом Заказчике, должны обеспечиваться права и возможности непосредственного взаимодействия руководителей различного уровня и непосредственных исполнителей проекта с соответствующими подразделениями и специалистами Заказчика в рамках решения конкретных частных задач. Как показывает опыт, указанное гибкое взаимодействие необходимо и в том случае, когда Заказчик эвентуальный. При этом, разумеется, используются несколько иные формы работы. Контингент предполагаемых Заказчиков по конкретным направлениям для НИИ, как правило, известен, поэтому могут и должны использоваться возможности прямого взаимодействия со службами и специалистами соответствующих предприятий и организаций с целью уточнения их планов, потребностей и т.п. Кроме того, подобная информация должна добываться и другими доступными методами (анализ общедоступной информации, маркетинговые исследования, сведения от третьих лиц и др.).

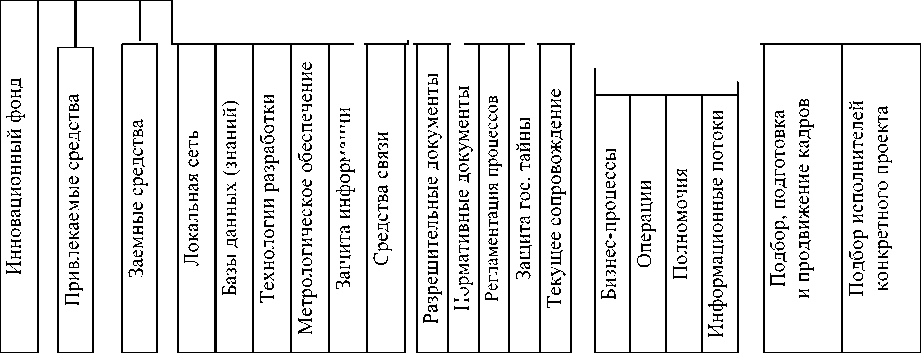

Структура инновационной системы НИИ, обеспечивающей реализацию обоснованных выше требова- ний к ней, приведена на рис.3. В укрупненном виде она содержит подсистемы финансового, информационно - технологического, нормативно-правового, организационного и кадрового обеспечения.

Рассмотрим кратко основные функции и составные части этих подсистем.

Подсистема финансового обеспечения должна обеспечивать целевое аккумулирование и эффективное использование собственных (инновационный фонд), привлекаемых (заказы, гранты, инвестирование) и заемных средств. Подсистема информационно-технологического обеспечения, являющаяся ключевой в инновационной системе предприятия, включает:

-

- локальную сеть, обеспечивающую взаимодействие всех исполнителей проекта, доступ к основным ресурсам всех подсистем, доступ к текущим результатам проекта с возможностью (в соответствии с полномочиями) корректирующих действий, выход на глобальные сетевые ресурсы;

-

- необходимые базы данных (базы знаний) и библиотеки, содержащие необходимую научно-техническую, технологическую и иную информацию, подлинники рабочей конструкторской документации ранее разработанных изделий и т.п.;

-

- технологии и средства автоматизированного проектирования и электронного документооборота;

-

- технологии и средства метрологического обеспечения;

-

- методы и технические средства защиты информации;

-

- современные телекоммуникационные средства, обеспечивающие взаимодействие с удаленными участниками разработки проекта.

Подсистема нормативно-правового обеспечения должна включать:

-

- совокупность необходимых разрешительных документов (лицензии, разрешения, аттестаты аккредитации, сертификаты соответствия и т.д.);

-

- нормативную и нормативно-техническую документацию, регламентирующую обязательные и рекомендуемые требования (документы системы технического регулирования, стандартизации, классификации, каталогизации, санитарно-эпидемиологического нормирования и др.);

-

- документацию, обеспечивающую общую регламентацию бизнес-процессов (система менеджмента качества, стандарты предприятия, внешние контракты, трудовые контракты и соглашения, должностные инструкции и т.п.);

-

- документацию в области защиты государственной и коммерческой тайны;

-

- текущее нормативно-правовое сопровождение проектов, включая вопросы неукоснительного соблюдения действующего законодательства, контрактных отношений, защиты авторских и смежных прав, патентования и т.д.

Подсистема организационного обеспечения должна быть представлена формализованными бизнес-процессами, операциями, регламентациями полномочий и информационных потоков и т.д. Подсистема кадрового обеспечения в стратегическом плане должна включать принципы, методики и институты подбора, подготовки, переподготовки и продвижения кадров в целях развития предприятия. На оперативном уровне подсистема должна обеспечивать оптимальный подбор кадрового состава исполнителей конкретного инновационного проекта до персоналий включительно, причем не только из числа штатных работников предприятия, но и (по мере необходимости) – из числа других специалистов, привлекаемых на время разработки проекта или его отдельных составных частей (этапов).

Заключение

Формируемая в результате БПР структура менеджмента НИИ, опирающаяся на описанную выше инновационную систему, в большинстве случаев не требует какой-либо территориальной локализации отдельных исполнителей или подразделений. В результате открываются широкие возможности использования для разработки отдельных частей проекта или даже всего проекта в целом новых перспективных форм организации работы творческого коллектива типа «виртуальная лаборатория» или «виртуальное предприятие» [6].

Список литературы Инновационная система научно-исследовательского предприятия как фактор реинжиниринга его бизнес-процессов

- Хаммер М., Чампи Дж. Реинжиниринг корпорации. Манифест революции в бизнесе. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2007. -288 с.

- Димов Э.М., Маслов О.Н., Скворцов А.Б. Новые информационные технологии: подготовка кадров и обучение персонала. Часть 1. Реинжиниринг и управление бизнес-процессами в инфокоммуникациях. М.: ИРИАС, 2006. -386 с.

- Димов Э.М., Маслов О.Н., Скворцов А.Б. Новые информационные технологии: подготовка кадров и обучение персонала. Часть 2. Имитационное моделирование и управление бизнес-процессами в инфокоммуникациях Самара: Изд. СНЦ РАН, 2008. -350 с.

- Чаадаев В.К. Бизнес-процессы в компаниях связи. М.: Эко-Трендз, 2004. -176 с.

- Скворцов А.Б. Имитационное моделирование и технология экспертных систем в управлении инфокоммуникационной компанией. М.: Радио и связь, 2002. -232 с.

- Бузова Е.А. Функционирование научно-исследовательского института: путь выхода из кризиса//ИКТ. Т.7, №2, 2009. -С.69-73.