Инновационная система региона: сущность и структурные элементы

Автор: Горюнова Л.А.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Статья в выпуске: 4 (31), 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье на основе анализа точек зрений по данному вопросу определяется сущность инновационной системы региона. Инновационная система региона рассматривается как локальная система с позиции ее внутреннего структурного содержания, а также представлены элементы научно-инновационной структуры.

Регион, инновационная система региона, подсистема, структура, среда, декомпозиция

Короткий адрес: https://sciup.org/142142230

IDR: 142142230 | УДК: 332.012.2

Текст научной статьи Инновационная система региона: сущность и структурные элементы

Рассматривая в качестве объекта исследования инновационную систему региона, следует отметить, что ее условными границами является регион как таковой, и определение его сути во многом способствует поиску методологических основ эффективного управления в различных проявлениях развития территории.

Среди российских и зарубежных ученых, занимающихся изучением вопроса регионального развития, существует многообразие мнений об определении сущности категории «регион», что объективно обусловлено [1, С.69; 7, С.27; 8, С. 25-26]. При этом учеными используются два подхода к его определению: социально-экономический и пространственный. В соответствии с социально-экономическим (материальным) подходом регион – это, прежде всего, социально-экономическая система, носитель определенных экономических отношений. То есть регион рассматривается как особый тип экономических систем, «…определенная территория, отличающаяся от других территорий по ряду признаков и обладающая некоторой целостностью, взаимосвязанностью составляющих ее элементов» [5, С. 16]. Второй подход рассматривает регион в контексте пространственного развития. «Концепция регионального развития, ориентированная на знания и инновации, доминирует не только в научной, но также и в практической сфере во все возрастающем числе стран. …Таким образом, регионы можно в принципе рассматривать как острова инноваций и духа предпринимательства в широком контексте пространственной сети» [3]. Итак, регион – это не некоторая обособленная, а открытая область пространственного развития, следовательно, инновационная система региона (далее - РИС) в большей степени должна рассматриваться в пространстве.

Перейдем к определению сущности инновационной системы. В соответствии с Основными направлениями политики Российской Федерации в области развития инновационной системы на период до 2010 года, утвержденных Правительством РФ от 5 августа 2005 г. № 2473п-П7, инновационная система включает:

-

– воспроизводство знаний, в том числе с потенциальным рыночным спросом, путем проведения фундаментальных и поисковых исследований в Российской академии наук, других академиях наук, имеющих государственный статус, а также в университетах страны;

-

– проведение прикладных исследований и технологических разработок в государственных научных центрах Российской Федерации и научных организациях промышленности, внедрение научнотехнических результатов в производство;

-

– промышленное и сельскохозяйственное производство конкурентоспособной инновационной продукции;

-

– развитие инфраструктуры инновационной системы;

-

– подготовку кадров по организации и управлению в сфере инновационной деятельности [10].

По мнению А.В. Тычинского, «современную национальную инновационную систему можно охарактеризовать как совокупность взаимодействующих элементов государственных и негосударственных секторов экономики, которые обеспечивают оперативное преобразование научных знаний в современные технологии, новые материалы и иную конкурентоспособную продукцию». Это предполагает

«.формирование целостной инновационной инфраструктуры коммерциализации инновационных продуктов и услуг.», которые должны включать множественность институтов и формировать институциональную научно-технологическую среду [13].

В статье А.Ф. Габитова «Инновационная система России: формирование и государственное регулирование» сказано, что «в отечественной литературе до сих пор отсутствует теория национальной инновационной системы России. Многие ее вопросы исследуются в основном в прикладном аспекте, а также с позиций обобщения мирового опыта, и их недостаточная разработанность, с точки зрения экономической теории, может послужить одной из причин, препятствующих преодолению научнотехнологического отставания нашей страны от ведущих государств мира». Им выделено три подхода к исследованию сущности национальной инновационной системы (далее - НИС):

-

- определение ее как совокупности различных институтов, которые совместно и каждый в отдельности вносят свой вклад в создание и распространение новых технологий, образуя основу, служащую правительствам для формирования и реализации политики, которая влияет на инновационный процесс;

-

- отождествление с системой «наука-производство» или с системой «наука-производство-потребление» и трактуется узко, а именно через структуру инновационного процесса; его состав при этом варьируется;

-

- определение субъективно-объективной характеристики как совокупности взаимодействующих организаций по созданию и реализации инновационной продукции в рамках проводимой государством инновационной политики (официальная трактовка НИС) [2].

Следует заметить, что в первом случае исследование НИС ограничивается рамками создания основы для принятия решений государственными органами власти, тогда как последний подход действует с позиции реализации этих управленческих решений.

Таким образом, национальная инновационная система определяется как «.совокупность институтов „.набор отдельных институтов „.система взаимосвязанных сетей, участвующие в процессах создания и распространения „. инициирует и модифицирует новое знания, его трансформации в технологии и последующего их потребления». При этом исследователями устанавливается значимость факторов и взаимодействие между субъектами инновационной системы [9, 12].

Несмотря на разнообразие в подходах к содержанию инновационной системы и ее наполнению, она, на наш взгляд, должна представлять собой целостную открытую систему, способную эффективно создавать и реализовывать новые знания.

Что касается инновационной системы региона, то она в основном рассматривается в рамках общепринятого деления российских регионов, т.е. как субъекты федерации, пределы которых определены законами Российской Федерации. Специфика инновационной системы региона заключается в том, что она одновременно является частью социально-экономических систем территориальных образований и НИС. Следовательно, РИС следует рассматривать, во-первых, как неотъемлемую часть систем более высокого порядка; во-вторых, как внутреннее содержание локальной системы. В соответствии с первым представлением РИС - это организационно связанная система, способная к генерации инноваций и обеспечению их эффективной реализации. Связи между системами в основном осуществляются посредством информационных, финансовых, материальных, технологических, инвестиционных и прочих потоков. В данном случае основные характеристики системы должны рассматриваться как процессы различных прямых и обратных потоков и инструментов управления, при помощи которых осуществляется взаимосвязь функциональных подсистем. При втором подходе РИС представляет собой некую структуру локальной системы в определенных территориальных границах. Следует заметить, что границы применения того или иного подхода достаточно условные, что и демонстрирует множество дефиниций по данной категории.

Исходя из вышесказанного, нам представляется целесообразным некоторое уточнение: «Инновационная система региона представляет собой самоорганизованную систему, состоящую из упорядоченной совокупности институциональных структур, которые обладают необходимым инновационным ресурсом и объединены определенными внутренними и внешними связями для обеспечения эффективного прохождения созданных знаний до конкретной инновации исходя из интересов региона (общества)» [4].

Самоорганизованность в данном случае определяется способностью системы к быстрой адаптации на изменение внешних и внутренних условий развития, ее открытостью по отношению к окружающей среде. Таким образом, в определении категории «инновационная система региона» включены требования целостности и ее основы, связи элементов системы, целевой направленности.

Эффективность создания, функционирования и развития самой РИС во многом определяется декомпозицией ее элементов. В этой связи РИС можно описать в виде:

-

- подсистем РИС и интегрированных связей между системами разного уровня или системами инновационного пространства;

-

- научно-инновационной структуры РИС.

В соответствии с теорией системного анализа модель состава системы должна быть целевой, ограниченной снизу элементом, сверху - границей системы. Как верхняя граница, так и границы ее подсистем определяются целями построения, не имеют абсолютного характера. Декомпозиция РИС и основные потоки взаимосвязей элементов, нам представляется, должны строиться с использованием модели состава с последующим построением структурной модели системы. Итак, РИС должна включать как минимум следующие подсистемы - научную, инфраструктурную, производственно-инновационную, подсистему регулирования РИС и технологическую среду.

Каждая подсистема включает совокупность организаций, осуществляющих виды деятельности, связанных с получением профильного продукта, а также инновационный ресурс, необходимый для исполнения различных видов деятельности. Функционирование каждой подсистемы обусловлено целями и их назначением, определенными спецификой производимого продукта.

Технологическая среда как основа развития элементов РИС является связующим звеном взаимодействия как подсистем, так и РИС с системой высокого порядка (социально-экономической). На уровне технологического обмена происходит их взаимное развитие. Развитие техники, технологии влияет на уровень развития социально-экономических систем. В то же время и она зависит от уровня собственного развития. По структурному содержанию технологическая среда состоит из совокупности высокоэф-фективных, наукоемких, традиционных технологий (технологический ресурс системы), а ее изменение определяется уровнем инвестирования в основной капитал региона, качественными изменениями в системе, скоростью процессов замещения и другими факторами.

Следует заметить, что РИС более свободна и открыта для инновационных ресурсов в силу их специфичности. Относительная свобода научно-инновационной деятельности от ресурсной составляющей в отличие от других видов экономической деятельности позволяет организовывать любой вид научной и до известной степени инновационной деятельности независимо от наличия в настоящий момент предпосылок в размещении того или другого вида. Одновременно с этим РИС становится зависимой от существующего инновационного потенциала территориального образования и возможности получения инновационного ресурса извне. Это предопределяет создание эффективных процессов обмена новыми знаниями (информацией), формирование механизма взаимодействия участников научноинновационного процесса, создание новых организационных форм реализации прохождения инноваций и других факторов, влияющих на эффективность развития инновационной системы региона.

Результатом функционирования и развития РИС являются конкретные инновации, которые определяют конкурентоспособность территорий. Они создаются в результате сложного взаимодействия различных групп контрагентов в рамках действующей научно-инновационной институциональной структуры территориального образования.

Что касается внутрисистемных связей, то они регламентируют перемещение результатов научной и инновационной деятельности в направлении создания нового или усовершенствованного продукта. Эти связи обусловлены реакцией подсистем на потребность и интересы региона, предопределенных характером и темпами социально-экономического развития. Связи внутри РИС обусловлены конечной целью научно-инновационного развития региона, которая достигается путем последовательного осуществления промежуточных целей, соотнесенных с элементами подсистем. При этом процессы взаимодействия как внутри, так и извне РИС являются непрерывными, но для каждой из взаимодействующих сторон они дискретные. Эта дискретность определяется реакцией на потребности региона и их изменение в ответ на возросший научно-технологический уровень. Что касается взаимодействия между системами, то оно осуществляется как способами традиционного обмена, так и через сетевое сотрудничество территорий, которое способствует распространению инноваций, новых знаний, обмену опытом, осуществляемых в рамках региональных систем.

Любая трансформация системы возможна лишь при накоплении некоторого критического состояния, когда существующая система не может принимать новое, что определяет необходимость изучения жизненного цикла и жизнеспособности системы, системообразующих факторов развитии. Оно предполагает изучение объекта как совокупность множества взаимосвязанных элементов, их структурное описание, выявление внутренней и внешней зависимости от сопряженных элементов и факторов, влияющих на развитие системы. В данном случае связи РИС рассматриваются в «жестких» рамках территориального образования, т.е. структурных элементов и их изменений в составе инновационной среды региона.

Поскольку структура региона многоаспектна и существуют различные виды региональных структур, то их разграничение на структурные подсистемы достаточно сложно, так как элементы одной структуры могут являться частью элементов других структур и составлять единый территориальный организм. Что касается изучения научно-инновационной структуры, то ее концепция должна базироваться на изучении ресурсов во взаимосвязи с результатами их использования. Это позволяет получить объективное представление о тенденциях научно-технологического и инновационного развития региона и интегрировать разрозненные элементы инновационного цикла в целостную систему.

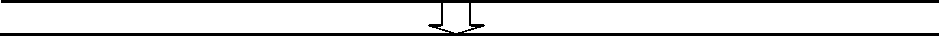

Существуют различные подходы к исследованию научно-инновационной структуры, среди которых выделим ресурсно-воспроизводственный, институциональный, функциональный (рис.). Ресурсно воспроизводственный подход основывается на рассмотрении формирования взаимосвязанного воспроизводства инновационного ресурса * .

Инновационный ресурс можно представить в виде:

IPei(t) =

В рамках институционального подхода структура РИС рассматривается как совокупность различ-ных организаций и институтов, объединенных определенными «правилами игры», отношениями и связями с целью эффективного использования и воспроизводства инновационного ресурса. Институциональная структура РИС представляет собой комплекс организаций, обеспечивающих создание и реализацию результатов научной и инновационной деятельности субъектов региональной экономики.

Научно-инновационная структура, рассматриваемая с точки зрения функционального подхода, предполагает многомерную классификацию по функциональному назначению структурных единиц региональной экономики. РИС включает выполнение научной, инновационной деятельности, деятельности по сопровождению инновационного продукта до конечного потребителя, т.е. присуще выполнение конкретной функции. Так, научная деятельность - это деятельность, направленная: а) на получение новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей природной среды; б) на применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач развития общества, экономики, а также их технологической базы [6].

Инновационная деятельность связана с производством, трансформацией и продвижением идей, новых или усовершенствованных товаров, технологий на рынок.

Деятельность организаций инфраструктуры РИС направлена на поддержание эффективной научной и инновационной деятельности. Для более интенсивного инновационного развития региональной экономики необходимо создание и развитие региональных инновационных инфраструктур. Создание инновационной инфраструктуры связано с множеством проблем, таких как развитие инновационного потенциала, создание новых организационно-экономических форм управления, обусловленных потребностями региональной экономики, изменение сложившейся системы отношений и других. При этом каждый компонент инфраструктуры должен иметь собственную базу развития, новые технологии ведения бизнеса и т.д.

Исходя из сущности каждого вида деятельности, можно выделить следующие функции РИС :

-

- научные исследования и разработки;

-

- подготовку научных кадров;

-

- внедрение и производство инновационной продукции;

-

- государственное регулирование инновационной деятельностью в регионе;

-

- услуги организаций, оказываемые научным и инновационно-активным предприятиям (маркетинговые, кредитно-финансовые, консалтинговые и др.).

Любая система характеризуется отличительными особенностями, определенным набором принципов, характеристик и свойств. В этой связи для исследования управляемости системы, ее параметров развития имеют значение принципы ее функционирования. Несмотря на их многообразие, как правило, руководствуются принципами, сформулированными А.И. Пригожиным и его последователями. Среди

Под инновационным ресурсом будем понимать совокупный ресурс, который включает кадровый, информационный, научно-производственный, инфраструктурный, инвестиционно-финансовый.

Ресурсно-воспроизводственная структура

|

Кадровый научный ресурс |

Информационный ресурс |

Производственнотехнологический ресурс |

Инфраструктурный ресурс |

Инвестиционнофинансовый ресурс |

Институциональная научно-инновационная структура

Организации, обеспечивающие получение научной ин формации

|

Производственноинновационные организации |

Организации инновационной инфраструктуры |

Научные и образовательные организации

|

1 |

|||||||

|

Функциональная научно-инновационная структура |

|||||||

|

– подготовка научных кадров – научные исследования – конструкторские работы – и другие |

–внедрение инноваций в производство – производство новой продукции – и другие |

– государственное регулирование инновационной деятельности |

– маркетинговые услуги – финансирование инновационной деятельности – консалтинговые услуги – прочие |

||||

Рис. 1. Научно-инновационная структура инновационной системы региона них можно выделить такие, как принцип эволюции системы, необратимости процессов ее развития; возможного решающего воздействия (при определенном стечении обстоятельств) малых изменений поведения системы на ее эволюцию; множественности (или многовариантности) путей развития системы и возможности выбора оптимальных из них; невмешательства в процессы самоуправляемого развития и непредсказуемости эволюционного поведения системы и в то же время учет возможности организовать управляющие воздействия на ресурсы и процессы в системе; учета стохастичности и неопределенности процессов (поведения систем); взаимовлияния устойчивости среды отдельной подсистемы или элемента (микросреды) и процессов во всей системе (макросреды) и другие [11]. Проблема определения основных принципов функционирования заключается в недостаточной изученности процессов развития самой инновационной системы.

Поскольку проблема исследования напрямую связана с формированием системы управления, то следует заметить, что структурное рассмотрение базовых характеристик дает целостное представление об инновационной системе, что позволяет, на наш взгляд, создать эффективный механизм управления инновационным развитием территориального образования.