Инновационно-инвестиционная привлекательность вузов региона в рыночных условиях

Автор: Байгузина Люза Закиевна

Журнал: Регионология @regionsar

Рубрика: Региональные проблемы науки и образования

Статья в выпуске: 4 (61), 2007 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается экономическая сущность понятий «инновации» и «инвестиции» в высшем образовании. Выявлены факторы и показатели, влияющие на инвестиционную привлекательность вуза. Представлены методы оценки инвестиционной привлекательности.

Короткий адрес: https://sciup.org/147222388

IDR: 147222388

Текст обзорной статьи Инновационно-инвестиционная привлекательность вузов региона в рыночных условиях

Сегодня как никогда повысился интерес к проблемам, связанным с инновационноинвестиционными процессами в системе высшего образования. Это требует создания рыночных механизмов управления этими процессами, а также актуализирует проблему оценки инвестиционной привлекательности вузов на рынке образовательных услуг. Современное состояние российских вузов характеризуется недостатком денежных средств, необходимых для ускорения инновационно-инвестиционных процессов внутри вуза и за его пределами.

Инновационно-инвестиционный процесс в системе высшего образования имеет ряд особенностей. Во-первых, существенно возрастает значение внедрения инноваций в учебно-производственный процесс, которые становятся результатом активных действий научной общественности и интеллектуального капитала вуза. Во-вторых, инновационные процессы тесно взаимосвязаны с инвестиционными. В-третьих, их развитие в учебно-производственном процессе в конечном счете влияет на инвестиционную привлекательность вуза.

Под инновациями в высшем образовании мы понимаем новые методы и формы обучения, изобретения, разработки, используемые в учебно-производственном процессе вуза. Это технологические, педагогические, управленческие, организационные, интеллектуальные, экономические инновации, технологии и развитие рыночных механизмов в вузе.

Их взаимодействие в системе высшего образования позволяет определить содержание инновационного процесса.

БАЙГУЗИНА Люза Закиевна, преподаватель кафедры управления инновациями и инвестиционной деятельностью Башкирской академии государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан.

В общем виде — это совокупность сущностных характеристик инновации как процесса, состоящего из социально-экономических, психолого-педагогических и организационно-управленческих аспектов, которые реализуются от идеи до конкретного продукта в виде разработок и изобретений, ноу-хау, авторских прав, а также внедрения и распространения современных технологий и форм обучения.

Вложение инвестиций и внедрение инноваций в сферу высшего образования предполагает получение экономической выгоды или социального эффекта от инновационно-инвестиционных процессов с использованием различных финансовых инструментов со стороны государства, предприятий, банков и домохозяйств.

Отсутствие механизма прямой государственной поддержки высшего образования требует разработки новых финансовых инструментов инвестирования, например, государственные образовательные субсидии. Привлекательность этого вида инвестиций позволит малообеспеченным семьям решить проблему нехватки денежных средств на обучение детей, хотя бы путем возврата субсидий после завершения учебы1

Механизм образовательного кредита действует на рынке банковских услуг, например, кредит выдается «Сбербанком России» для оплаты обучения в вузах и средних специальных учреждениях с отсрочкой платежа по основному долгу на период обучения. Сумма кредита зависит от дохода представителей учащегося, имеет объем не более 90 % стоимости обучения в вузах и полной стоимости обучения в средних специальных учебных заведениях. Следующим источником вложений инвестиций в систему высшего образования является соинвестирование личных средств граждан и предприятий.

Растущий спрос общества на услуги высшего образования зависит от успеха внедрения инноваций в учебный процесс, ресурсного обеспечения, т. е. от инвестиционной привлекательности вуза. Для этого, во-первых, необходимо раскрыть роль доминирующих факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность вуза и изучить показатели, характеризующие их воздействие. Во-вторых, предложить модель инвестиционной привлекательности вуза.

Определяющей является подготовка выпускников, их качество как специалистов. Это предполагает, в первую очередь, повышение качества образовательной подготовки. Однако нередко, преследуя исключительно экономические выгоды, вузы утверждают программы, не свойственные специфике учебного заведения, что существенно снижает качество обучения.

Не менее важное направление повышения инвестиционной привлекательности — повышение имиджа и престижа вуза. Со становлением рыночных отношений население стало более разборчивым в выборе профессии и вуза. Отсюда вытекает третье направление инвестиционной привлекательности вуза — повышение квалификации профессорско-преподавательского состава. Не секрет, что уровень заработной платы преподавателей вузов не высок, доходы от внебюджетной деятельности позволяют не всегда ее повышать. Особенно это сказывается на молодых специалистах, которые при устройстве на работу не имеют стажа работы, поэтому им присваиваются минимальные разряды по единой тарифной сетке оплаты труда (ЕТС).

Важное направление — государственная поддержка студентов из малоимущих семей. Вузы, в соответствии с Законом «О высшем и послевузовском образовании», обязаны предоставить места на бюджетной основе детям-сиротам, воинам, побывавшим в горячих точках, инвалидам I и II групп, и обучающимся по целевому направлению.

Пятым направлением инвестиционной привлекательности вуза должно стать совершенствование механизма управления инновационно-инвестиционным процессом, влияющим на экономичность и конкурентоспособность.

К факторам, влияющим на инвестиционную привлекательность, и показателям, характеризующим их воздействие, относятся производственный (прием студентов, их контингент, выпуск специалистов, их количественная характеристика), потребительский (стоимость обучения), инфраструктурный (материально-техническая база и международные связи), интеллектуальный (квалификация профессорско-преподавательского состава, определяемая количеством и удельным весом докторантов и кандидатов наук), инновационный (научно-исследовательская работа, аспирантура, диссертационные советы), инвестицонный фактор (договора с работодателями, количественная характеристика востребованности специалистов, выпускаемых вузами на рынок труда).

Таким образом, инвестиционная привлекательность вуза определяется на основе факторов и системы показателей, в наибольшей степени влияющих и отражающих различные стороны учебно-производственного процесса.

Для оценки инвестиционной привлекательности вуза нами исследованы государственные вузы Республики Башкортостан: Башкирский государственный университет (БГУ); Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ); Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ); Башкирский государственный аграрный университет (БГАУ); Башкирский государственный медицинский университет (БГМУ); Башкирский государственный педагогический университет (БГПУ); Стерлитамакский государственный педагогический институт (СГПУ); Бирский государственный педагогический институт (БГПИ); Уфимская государственная академия экономики и сервиса (УГАЭС); Уфимская государственная академия искусств (УГАИ).

Инвестиционную привлекательность вуза можно представить, с одной стороны, как изменение притока инвестиций в высшее образование (темпа прироста), с другой — как вклад вузов в формирование инвестиционной привлекательности в системе высшего образования. Поэтому целесообразно формализовать ее в двухмерной системе, где Т — инвестиционная привлекательность вуза (темп прироста инвестиций), К — удельный вес каждого показателя инвестиционной привлекательности в среднем на рынке образовательных услуг.

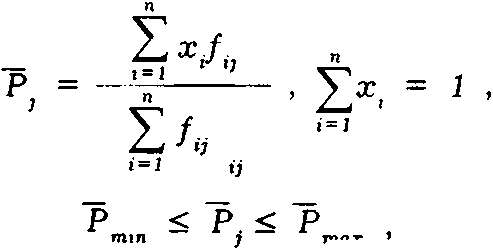

Чтобы оценить влияние тех или иных факторов и показателей на инвестиционную привлекательность вуза, целесообразно использовать средние значения:

max

где Р — инвестиционная привлекательность вуза;

/ — значение i-ro каждого фактора j-объекта (вуза) для показателя инвестиционной привлекательности;

-

х. — значение весового коэффициента i-ro фактора для показателя инвестиционной привлекательности;

-

и — число факторов для показателя привлекательности;

-

3 ~ l.L j — число объектов (вузов);

Р , Р — минимальные и максимальные значения по- min max казателей Т и К.

В предложенной модели при определении координат Т и К используется взвешенное среднее значение факторов по формуле (1). Значения по каждому фактору рекомендуется оценивать экспертно (от 1 до 5); при наличии нескольких экспертов значения усредняются. Особенность данного метода состоит в том, что анализ иерархий ориентируется на информацию экспертов с возможностью ее проверки на непротиворечивость посредством отношения согласованности при высокой строгости дальнейшей математической обработки, базирующейся на методе собственного значения иерархической композиции.

Важной компонентой анализа и оценки указанных факторов и их иерархии является матрица суждений, в которой значения элементов основаны не на точных измерениях2, а на субъективных суждениях. Тогда матрицу суждений вычислим по формуле:

А = (aj.ij = 1,2,3,...J (3), где а — число, соответствующее значимости объекта. Для определения и оценки весовых коэффициентов каждого из перечисленных выше факторов и их показателей нами отобраны 10 экспертов-специалистов Министерства образования РБ. Каждый из экспертов подготовил матрицы суждений по каждому вузу с 2000—2007 гг.

При оценке инвестиционной привлекательности необходимо ориентироваться на конечный результат, поэтому результатом оценки должен быть показатель, позволяющий определить уровень развития образовательной системы, приток капиталообразующих инвестиций и разработать мероприятия по управлению инновационно-инвестиционным процессом.

Итоговая таблица инвестиционной привлекательности региональных вузов представлена в таблице.

Таблица

Инвестиционная привлекательность вузов Республики Башкортостан с 2000 по 2007 г.

|

Год |

Инвестиционная привлекательность вузов |

|||||||||

|

БГУ |

УГАТУ |

УГНТУ |

БГАУ |

БГМУ |

БГПУ |

СГПИ |

БГПИ |

УГАЭС |

УТАИ |

|

|

2000—2001 |

3,2 |

3,4 |

3,7 |

3,1 |

3,4 |

3,1 |

2,9 |

2,6 |

3 |

2,7 |

|

2001—2002 |

3,4 |

3,5 |

3,7 |

3,4 |

3,5 |

3,3 |

3,1 |

2,6 |

3,2 |

2,8 |

|

2002—2003 |

3,6 |

3,5 |

3,8 |

3,5 |

3,7 |

3,5 |

3,1 |

2,8 |

3,6 |

2,9 |

|

2003—2004 |

4 |

3,9 |

3,9 |

3,5 |

3,8 |

3,6 |

3,3 |

2,8 |

3,7 |

2,9 |

|

2004—2005 |

4,1 |

4,1 |

4,3 |

4 |

4,1 |

3,7 |

3,3 |

2,8 |

3,9 |

2,9 |

|

2005—2006 |

4,1 |

4,2 |

4,4 |

4,0 |

4,1 |

3,8 |

3,4 |

3,1 |

4,0 |

3,1 |

|

2006—2007 |

4,1 |

4,4 |

4,5 |

4,1 |

4,1 |

3,9 |

3,4 |

3,1 |

4,1 |

3,2 |

Анализ оценки инвестиционной привлекательности вуза позволяет по каждому из перечисленных показателей использовать дифференцированную шкалу оценки (порядковая или интервальная), в которой устанавливается диапазон и выделяются уровни измерения показателя. Ориентируясь на полученные результаты, можно выделить пять уровней инвестиционной привлекательности вуза: высокий уровень инвестиционной привлекательности от 4 до 5; инвестиционная привлекательность выше среднего от 3 до 4; средний уровень — от 2 до 3; инвестиционная привлекательность ниже среднего от 1 до 2; низкий уровень — от 1,5 до 1.

Таким образом, анализ факторов и показателей инвестиционной привлекательности вузов и предложенная методика оценки позволяют сделать ряд выводов, касающихся количественных и качественных характеристик, динамики и перспектив развития инновационно-инвестиционных процессов в государственных учебных заведениях высшего профессионального образования. Они, на наш взгляд, выявляют некоторые тенденции и закономерности развития процессов на рынке образовательных услуг.

Одна из них связана с развитием инновационно-инвестиционного процесса в технических вузах, готовящих специалистов для ТЭК и машиностроения. Ведущая роль здесь принадлежит УГНТУ, который в условиях перехода экономики на рыночные условия одним из первых внедряет инновации в учебно-производственную деятельность, уже в начале 90-х гг. осуществлял выпуск специалистов, работающих в условиях внедрения рыночных отношений и освоения передовых, основанных на достижениях научно-технического прогресса, технологиях добычи и переработки нефти, обеспечения экологических стандартов в процессе производства. Одновременное внедрение инноваций в сфере подготовки высококвалифицированных кадров и хозрасчетных договоров, а затем рыночных принципов финансирования учебно-производственной деятельности дало возможность вузу укрепить материально-техническую базу, расширить учебно-лабораторные площади, обновить и развить социальную инфраструктуру, включая библиотечную систему, строительство общежитий и столовых. Это позволило повысить рейтинг вуза и его инвестиционную привлекательность. Увеличились финансовые вложения крупных предприятий ТЭКа за счет подготовки специалистов и переподготовки работающего персонала. Повысилась стоимость обучения и увеличился контингент студентов. Вуз стал одним из крупнейших центров научных разработок в отрасли.

Чуть позже эти процессы стали развиваться в вузах машиностроения, в частности, в УГАТУ. Сохранение профессорско-преподавательских кадров, наличие крепкой материально-технической базы, развитие социальной сферы и стимулирование инновационных процессов позволили расширить научно-исследовательскую деятельность и подготовку научно-педагогических кадров, увеличить количество договоров с работодателями. Утраченный в первой половине 90-х гг. XX в. рейтинг вуза поднялся.

Активизации инновационно-инвестиционной активности технических вузов региона оказала подготовка кадров, востребованных на рынке труда, а также тесная связь с рынком образовательных услуг и практикой участия в международных и федеральных программах подготовки специалистов. Именно в этих вузах подготовлены менеджеры по стратегическому, финансовому, производственному управлению, некоторые из них остались в своих коллективах в качестве управленцев образовательного процесса.

Другая тенденция связана с инновационно-инвестиционными процессами, развивающимися в классических и педагогических университетах. По оценкам экспертов, их балльная оценка находится в пределах от 3 до 4. Спрос на преподавателей педагогического профиля на рынке труда в крупных городах находится на среднем уровне, а в небольших и райцентрах — ниже среднего. Это можно объяснить, с одной стороны, престижем учителя, преподавателя, авторитет которого сложился в советский период, а с другой — низкой заработной платой педагогических работников. Что касается факторов, влияющих на инновационную деятельность вузов и их инвестиционную привлекательность, то здесь еще нет сложившейся системы. При минимальном государственном финансировании классические и педагогические вузы пока не имеют возможности пополнить свой бюджет, кроме увеличения платного обучения и количества обучаемых. Эти вузы имеют неплохой производственно-инфраструктурный потенциал в Уфе и крупных городах, высокий уровень интеллектуального и инновационного факторов развития.

Вместе с тем отсутствие современного менеджмента по оказанию образовательных услуг тем, кто хочет получить довузовскую или послевузовскую подготовку, а также по организации на хозрасчетных началах новых видов деятельности, связанных со спросом на рынке труда, не позволяет внедрить инновации в учебный процесс, укрепить материально-техническую базу, развивать социальную инфраструктуру и на этой основе инвестиционную привлекательность вуза. Здесь хорошие результаты могли бы дать партнерские отношения на рыночных или хозрасчетных принципах с органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления, потому что основными потребителями образовательных услуг классических и педагогических вузов является региональные и местные рынки труда (стандарты управления школой, колледжем, детские, социальные учреждения). Для достижения высокого уровня инвестиционной привлекательности вузам необходимо повысить производственный и инфраструктурный показатели, а также вводить дополнительные платные услуги, связанные с довузовской и послевузовской подготовкой.

В группе вузов с инвестиционной привлекательностью от 2 до 3 баллов наблюдается тенденция, требующая систематической работы по всем направлениям образовательной деятельности вуза. Имеются в виду факторы, связанные с развитием инновационной составляющей образовательной деятельности, укреплением материально-технической базы и инфраструктурным развитием, ростом интеллектуального потенциала, находящиеся в начальной стадии развития. Здесь низок уровень подготовки специалистов. Привлекаемые средства направляются в основном на заработную плату, отсутствует целенаправленная работа по расширению инновационной деятельности. Все это требует разработки эффективного механизма управления инновационно-инвестиционным процессом.

Следующая тенденция связана с вузами, имеющими инвестиционную привлекательность ниже среднего (от 1 до 2). Они имеют низкий уровень подготовки студентов, профессорско-преподавательского состава. Такие вузы неправильно распределяют инвестиционные средства, упуская из виду развитие инфраструктуры, у них нет общежитий, столовых, Интернета и т. п.

Анализ тенденций развития высшей школы Башкортостана позволяет утверждать, что повысить инвестиционную привлекательность в ближайшей перспективе смогут вузы, которые готовят высококвалифицированных специалистов для топливо-энергетического комплекса, авиационного машиностроения и вузы, готовящие педагогические кадры.

Таким образом, перед современной профессиональной высшей школой стоят задачи, решать которые следует нестандартно, используя различные методы анализа и стратегическое маркетинговое прогнозирование. Вузам для сохранения своих позиций на рынке образовательных услуг нужно значительное внимание уделять своему имиджу, прежде всего, — инвестиционной привлекательности.

Список литературы Инновационно-инвестиционная привлекательность вузов региона в рыночных условиях

- Захаров Ю. А., Курбатова М. В., Долганов В. С., Морозова Е. А. Новые финансовые инструменты в высшем образовании // Ректор вуза. 2005. № 1. С. 13-26.

- Краковский Ю. Анализ конкурентоспособности и привлекательности регионального вуза (с точки зрения конкретной специальности) // Alma mater. 2005. № 4. С. 39-43.