Инновационно-инвестиционные факторы развития экономики России

Автор: Новикова Н.А., Алайкина Л.Н., Дедюрин А.В.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 1-2 (10), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются условия осуществления технологического рывка за счет действия инновационно-инвестиционных факторов, обеспечивающих создание инновационно-интегрированных корпорационных объединений, производящих высокие технологии и высоко конкурентоспособную продукцию.

Инновация, инвестиция, инновационный процесс, корпоратизация капитала

Короткий адрес: https://sciup.org/140106746

IDR: 140106746

Текст научной статьи Инновационно-инвестиционные факторы развития экономики России

Базовым условием повышения системной конкурентоспособности является не только организационная, но и технологическая перестройка отечественных промышленных предприятий, создание высокотехнологических корпораций, способных конкурировать не только на внутреннем, а, и в первую очередь, на внешнем рынке. По сути, речь идет о реализации проектов, требующих значительных финансовых затрат и политической воли. Для этого предстоит задействовать и новые факторы их развития.

В российской экономике процесс формирования нового технологического уклада сдерживался рядом факторов, среди которых незначительность масштабов новых производств, недостаточность соответствующих технологий и невосприимчивость социальноэкономической среды к их широкому применению. Тем не менее, основные направления технологического развития сформировались. Сейчас идет процесс концентрации ресурсов, определяющих конкурентные преимущества отраслей и отдельных производств, что дает надежду на то, что России удастся выйти на лидирующие позиции в перспективных направлениях применения нанотехнологий, встроиться в мировые хозяйственные процессы, сформировать необходимые условия экономического роста. [1]

Осуществление технологического рывка, создание ударного потока масштабных инновационных проектов, с необходимостью требуют иного поведения и иных применяемых факторов развития крупных корпораций. Технологический рывок российской экономики вполне возможен, если будут задействованы инновационно-инвестиционные факторы, обеспечивающие создание инновационно-интегрированных корпорационных объединений, производящих высокие технологии и высоко конкурентоспособную продукцию. Важную роль в активизации действия этих факторов призвано сыграть государство с его экономическим механизмом и центрами высокой концентрации капитала.

В России государство традиционно допускало в качестве центра концентрации основных ресурсов субъекта системообразующих инноваций. Однако в период преобладания политики либерализации экономики был целенаправленно создан альтернативный государству институциональный агент, который предназначался для более эффективного выполнения функции катализатора экономического развития. Таким агентом стало связанное с властью крупное предпринимательство, искусственно созданное «сверху» и основанное главным образом на доходах рентного происхождения в сырьевом секторе. Опыт реформ показал, что рентные доходы сырьевых монополий и государственного бюджета выступают ныне двумя основными центрами концентрации значительных финансовых ресурсов, перераспределение которых на нужды технологической модернизации хоть и сделали бы ее действительно реалистичной, но обставлены множеством объективных и субъективных преград и, по сути, являются трудно осуществимыми.

В России нынешнее могущество крупнейших финансовопромышленных групп построено за счет активной рыночной экспансии, связанной с поглощением предприятий различных отраслей, как правило, созданных в форме акционерных обществ. При этом механизм проведения таких сделок далек от «цивилизованных» образцов. Сделки осуществлялись путем как минимум юридически не бесспорных действий, связанных с созданием параллельных органов управления обществом, проведением внеочередных общих собраний акционеров, манипуляциями с реестром акционеров, наложением ареста и обеспечительных мер на крупные пакеты акций компаний и другими мерами.

Объективно, государство и сырьевые компании являются потенциально единственными субъектами технологической модернизации. Поскольку продукция сырьевых компаний и сырьевая рента по самому своему экономическому содержанию не могут служить источниками высоких технологий, постольку сырьевые монополии и не выступают субъектами технологической модернизации.

Поэтому отношения, стоящие за категорией «инновация» – отношения между хозяйствующими субъектами, осуществляющими инновационную деятельность. Такие отношения по своему содержанию экономические, по характеру осуществления – противоречивые, по целевому назначению – преобразующие производство и потребление. Общественное их предназначение состоит в обеспечении формирования нового технологического уклада, в эволюции экономической системы общества, а для субъектов хозяйствования в своей непосредственной эмпирической данности эти отношения выступают как добровольно или недобровольно принимаемая необходимость, обусловленная системным развитием. [4]

Методологической посылкой для такого вывода послужило положение о том, что воспроизводство и инновация взаимосвязаны между собой и обуславливают друг друга. Отношения между субъектами, вызванные их инновационной деятельностью, обусловленные и порожденные системой, выступают своеобразным феноменом, имеющим собственное метафизическое бытие.

В силу этого, они (отношения), выступая частью, элементом социально-экономической системы, придают специфику воспроизводству, характеризуют ступень его развития, определяют уровень производительности труда, отражают продвижение общества по формированию V, а в ряде стран и VI, технологического уклада. В то же время, инновация остается своеобразным заказом воспроизводства, его насущной потребностью. Именно инновация, являясь объектом воспроизводства, осуществляясь в воспроизводстве, выступает тем важнейшим фактором, который и определяет направление, темпы, динамику его развития. [4]

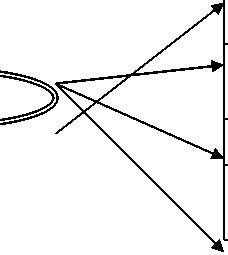

К числу инновационно-инвестиционных факторов развития интегрированных корпораций можно отнести следующие (рис.1) [2]:

лг> л т^ттэ

Стимулирование создания и развития инновационных корпоративных структур

Инвестирование в науку и НИОКР

Инвестирование в машиностроение и металлообработку ___________________

Развитие транспортных систем и систем связи

Рис.1. Инновационно-инвестиционные факторы развития корпораций в России

По сути, все из перечисленных факторов действуют в направлении концентрации и централизации капитала и обеспечивают дальнейшее развитие корпораций. Кроме этих факторов есть и другие, действующие не менее активно и целенаправленно. Однако мы выделили именно эти: стимулирование создания и развития инновационных корпоративных структур; инвестирование в науку и НИОКР; инвестирование в машиностроение и металлообработку; развитие транспортных систем и систем связи, поскольку они являются инновационно-инвестиционными. Каждый из них в равной мере сочетает инновационность и инвестиционность. Та и другая сторона в них неразделимы. Если нет инновационности, то и необходимость в инвестициях отпадает, и наоборот. Это факторы двойного действия. Что и дает нам основание рассматривать перечисленные факторы одновременно как инновационные и инвестиционные, не выделяя конкретно эти их характерные стороны отдельно, и позволит удержаться в рамках данного диссертационного исследования.

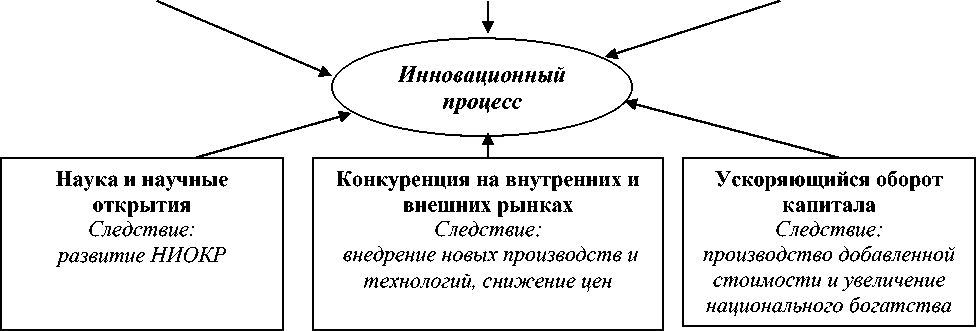

Дальнейшее формирование методологии исследования инновационного процесса было осуществлено в ходе анализа инновационной сферы, обстоятельства которой формируют движущие силы реализации инновационного процесса, которые способны обеспечить движение инноваций в материальной и нематериальной форме, посредством обмена и прямого воздействия (рис. 2). [4]

Выделенные в качестве движущих сил процессы – это все процессы, движимые субъектной деятельностью, которые не только выступают в качестве потребности отдельного субъекта или интереса отдельного индивида, а обусловлены общественной необходимостью. Они объективны, массовы, постоянны. И в то же время качественные характеристики этих движущих сил, уровень и характер их развития определяются уровнем и характером развития субъектов, через которые и с помощью которых они действуют. Таковыми выступают: предприятия, корпорации, государство. [4]

Растущие потребности

Следствие: расширение производства новой продукции

Предпринимательская выгода Следствие: рост производительности труда, сокращение издержек

Углубление общественного разделения труда Следствие: дальнейшая специализация производства

Рис. 2. Движущие силы реализации инновационного процесса [4]

Прежде всего, о стимулирование создания и развития инновационных корпоративных структур. Поставить этот фактор на первое место позволяет сама постановка проблемы исследования. Корпоратизация капитала в современных условиях ориентируется на инновации, на инновационный тип развития. Эффективность корпоратизированного капитала в первую очередь определяется его структурным построением.

В рамках проекта модернизации национального хозяйства сейчас идет разработка возможных сценариев структурной модернизации национальной экономики и может быть выстроена система оценок экономического потенциала страны в разрезе основных отраслевых комплексов, Это потребует их конкретизация до уровня структурообразующих проектов и займет определенный промежуток времени. Реализация же проекта возможна на основе трехлетних (и более длительных) индикативных планов, определяющих конкретные приоритетные инвестиционные проекты, которые могут выполняться частными инвесторами при государственной поддержке. Роль государства как важнейшего субъекта экономических преобразований должна оставаться определяющей в течение всего этапа модернизации.

Инновационными корпоративными структурами на сегодняшний день выступают такие объединения как кластеры и технологические парки. Поэтому стимулирование создания и развития кластеров и технопарков – это решение проблемы создания инновационно-корпоративного капитала.

Опыт развитых стран показал, что именно в рамках кластеров и парков наиболее эффективно достигается технологическая конкурентоспособность предприятий посредством соединения их ресурсов с потенциалом научноисследовательского сектора.

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития и соответствующего сценарного прогноза до 2020 г. поставлена задача формирования условий для массового появления новых компаний во всех секторах экономики, и в первую очередь в секторах «экономики знаний».

Практика показала, что ведущие позиции в реализации нововведений в промышленности традиционно занимают крупные компании с численностью занятых более 2 тыс. человек. Но и среди них осуществляют инновации немногим более 50%, хотя обладают лучшими условиями для активной инновационной деятельности, в частности, более высоким научнотехническим потенциалом, собственной исследовательской базой и высококвалифицированным персоналом. Поэтому перед обществом стоит задача перестройки деятельности отечественных компаниях, разрабатывающих и реализующих отечественные инновации, на свой внутренний рынок. Создание кластеров и парков – это структурная перестройка экономики страны таким образом, чтобы она была максимально готова: во-первых, к жестким условиям, в которых она окажется после вступления России в ВТО; и, во-вторых, к инновационно-технологическому прорыву – реально функционирующему инновационно интегрированному высокотехнологичному производству.

В экономической литературе содержание инновационнотехнологического прорыва усматривается в крупномасштабном освоении и распространении базисных инноваций шестого технологического уклада. Такое освоение и распространение инноваций включает: развитие науки, НИОКР, создание новых технологий и внедрение их в реальную экономику; достижение высокого уровня производительности труда и энергоэффективности во всех сферах хозяйствования; постоянный приток в реальную экономику высококвалифицированных кадров; поддержание соответствующего уровня развития финансовой системы и системы управления; наличие развитых и активных общественных институтов. И если страна вступает на этот путь развития науки и НИОКР, создания высокотехнологического производства, подготовки высококвалифицированных кадров и формирования соответствующих экономических, финансовых и общественных институтов, то можно говорить о том, что процесс инновационного прорыва становится реальностью. Инновационно-технологический прорыв - это процесс комплексный, системный. Начало его - в наукоемких отраслях, когда происходит повышение их доли в производстве ВВП и совершается коммерциализация научно-технических достижений. При этом высокотехнологичными должны стать практически все виды экономической деятельности, формироваться единые технологические цепочки.

С созданием кластеров складываются предпосылки для ускорения процесса кооперации предприятий и организаций, уже являющихся звеньями таких цепочек. По сути, кластер - это высокопродуктивная, ориентированная на современные технологии форма кооперирования крупных промышленных компаний, научно-исследовательских и образовательных учреждений, поставщиков комплектующих, оборудования и услуг, финансовых институтов, органов государственного управления.

И если кластеры являются формой кооперирования крупных промышленных компаний, научно-исследовательских и образовательных учреждений, поставщиков комплектующих, оборудования и услуг, финансовых институтов, органов государственного управления, то формой организации инновационного предпринимательства являются научно -технологические парки. Это форма широко распространена в мировой практике. По своему типу технопарк - это предпринимательский инновационный центр в сфере высоких технологий, который включает всю необходимую для поддержки и развития инновационной деятельности инфраструктуру: бизнес-инкубаторы, лабораторные и производственные корпуса, выставочные площади. Здесь производится «выращивание» разработок, идей и научно-технических проектов с последующим выпуском наукоемкой конкурентоспособной продукции.

Нацеленность промышленно-технологических парков, подобных тольяттинскому, на обеспечение локализации производства разного вида высокотехнологичной продукции приведет к структурным сдвигам в экономике страны и станет важным условием и стимулом обеспечения системной конкурентоспособности.

Системная конкурентоспособность – это уже не способ выживания, а объективная необходимость. Все возрастающий с каждым годом уровень конкуренции на мировой арене, необходимость концентрации ресурсов, как интеллектуальных, производственных, инновационных, так и финансовых, настойчиво диктуют необходимость объединения рядя предприятий в более жесткую производственно-правовую форму. При таком пути развития роль техники, которую создают машиностроение, электроника, компьютеризация, технические дисциплины в высших учебных заведениях и вообще технические знания, возрастет многократно. Если вторую половину XX в. можно было назвать периодом усиления социальных льгот для населения, то в XXI в. человечество вступает в борьбу за новую техническую составляющую материального производства. А Россия в XXI век вступила с ослабленной машиностроительной отраслью. В период перестройки была потеряна вполне конкурентоспособная в 1980-е годы станкоинструментальная промышленность, хотя к концу 1980-х годов СССР вышел на второе место по потреблению и на третье – по производству металлообрабатывающего оборудования, на первое – по производству и потреблению инструментов из синтетических алмазов и сверхтвердых материалов.

Аналитики называют следующие причины таких потерь[3]:

-

• нежелание частных собственников покупать гиганты индустрии при снижающемся экспорте их продукции. Так, в 1970 г. экспорт продукции машиностроения в СССР составлял в общем экспорте 21,5%, в 1985 г. -13,6%, 1990 г. - 18,3% и в последующие годы стал снижаться, так как упало производство во всех отраслях промышленности и сельского хозяйства. Машиностроение превратилось в одну из самых нерентабельных отраслей промышленности;

-

• не оказание помощи новым собственникам со стороны государства;

-

• уменьшение инвестиций в отрасль и инноваций для реконструкции и модернизации производства из-за невозможности получить кредиты на долгий срок и под льготные проценты;

-

• потеря квалифицированных кадров из-за низкой заработной платы на заводах. Как известно, труд в добывающих отраслях опасный для жизни человека, тяжелый, часто осуществляется в сложных климатических условиях и возникает вопрос почему заработная плата в финансовом секторе приближается к уровню доходов работников ТЭК.

В этой связи исследователи предлагают, а мы считаем возможным согласиться с этими предложениями, следующие варианты развития России при условии, что производство и экспорт в значительной мере сейчас сосредоточены на сырье, и особенно на нефти и газе:

во-первых, установление жесткого контроля со стороны государства за эксплуатацией природных ресурсов, которые не восполняются Прибыль в 50 % и выше в западных странах облагается большими налогами. У нас же налоги на прибыль весьма ограничены. Отсюда происходят перевод валюты в западные банки, слабое воздействие отечественного крупного капитала на социальные нужды и пр.;

во-вторых, обеспечение доступности населения к богатству недр, которое интенсивно эксплуатируется, и использование этого богатства для роста его (населения) благосостояния;

в-третьих, при определении перспектив развития машиностроения сообразно на первом этапе отдавать предпочтение тем отраслям и производствам, на продукцию которых есть внутренний спрос и имеются возможности экспорта [3].

За последние несколько лет относительной стабилизации сформировался естественный инвестиционный тренд. Некоторые ученые говорят о некой устоявшейся доле, которую государство и сырьевой капитал готовы ежегодно отдавать из своих доходов на развитие отечественных высоких технологий. Среднегодовой прирост физического объема инвестиций в промышленность за последние пять лет составляет 9,5%. Уровень объема их в основной капитал промышленности едва приближается к 28-30% уровня 1990 г. Если это та доля, которую новое государство и новые собственники готовы отдавать из своих свободных средств на технологическое развитие страны, то для восстановления только советского уровня инвестиций в ключевые отрасли промышленности потребуется около 15 лет. Специалисты такие сроки считают неприемлемыми с учетом скорости развития технологий. В этой связи проблема финансирования фундаментальных исследований, стратегических прикладных НИОКР и базисных инноваций, включенных в перечень приоритетов и базисных технологий становится особенно актуальной. На эти цели следует направлять, как это и было предусмотрено федеральным законом, не меньше 4% расходной части федерального бюджета. Отказ от государственной поддержки базисных инноваций в их стартовый период грозит растущим технологическим отставанием России, потерей рынков в условиях глобализации и технологического переворота и технологической безопасности. Самая значительная часть научно-технического потенциала России была сосредоточена в оборонно-промышленном комплексе, в котором наиболее развитыми и наукоемкими отраслями являются авиационная и ракетно-космическая промышленность, причем исключительно благодаря экспорту вооружений и военной техники (ВВТ) и международным космическим программам. В то же время из-за недостаточного финансирования и они имеют проблемы в сохранении и развитии своего технологического потенциала.

Для более активного проведение технико-технологических структурных преобразований в российской экономике требуется более решительное привлечение на развитие инноваций кредитов банков и других кредитных учреждений. Этот источник, к сожалению, имеет ряд серьезных ограничений в современной России, по сравнению с зарубежной практикой. Поэтому перед государством стоит задача все более широкое использование в высокотехнологическом производстве так называемых инновационных инвестиций, к которым относятся различные виды лизинга, венчурный капитал, разнообразные формы интеллектуальной собственности (патенты, товарные знаки, лицензионные договоры). Заслуживает внимания и возможность активизации инвестиционной деятельности в инновационном секторе экономики через формирование высокотехнологического сектора российского фондового рынка.

Не теряет свое актуальности и привлечение зарубежных инновационно направленных инвестиций. Однако активное привлечение инноинвестиций требует улучшения инвестиционного климата в стране. Но и преувеличивать возможности данного источника не следует, так как мигрирующий зарубежный капитал ограничен в объемах, а кроме того, его инновационно активная часть по объективным причинам оседает в основном (на 50-90%) в индустриально развитых странах.

В силу наличия проблем привлечения инноинвестиций из разных источников, концентрации этих инвестиций в науку, научно-технические разработки, требуются усилия и для концентрации инвестиционных ресурсов на решение наиболее перспективных, определяющих развитие экономики на перспективу, направлениях. Для того чтобы такая концентрация состоялась, очень важно, чтобы в экономике России появились не только хорошо адекватно структурированные субъекты, но и способные такую концентрацию реально организовать и реализовать, направить ее на формирование системной конкурентоспособности. Эффективный корпоративный капитал тот, который не только испытывает потребность в инноинвестициях, но и предъявляет спрос на них. Кроме того, важно не только привлечь инвестиции, но и освоить их таким образом, чтобы получить прибыль, достаточную для конкуренции с другими заемщиками. Корпорация, которая рассчитывает быть эффективной, вкладывает немалые деньги в науку, научные разработки, НИОКР, активно реализует эти разработки в производственном процессе. Эффективная корпорация – производитель конкурентоспособной продукции, или услуги. Все это дает основание использовать факторы развития корпорации в российской экономике. При этом весьма активно должен действовать и такой фактор, как совершенствование транспортных систем и систем связи.

Выход на инновационное развитие – это осуществление инновационного процесса в направлении формирования инновационной экономики. В работе в качестве главного признака движения российской экономики по пути инновационного развития признано становление высокотехнологичного характера практически всех видов экономической деятельности. Приоритетами выступают в этом случае не просто новые производства или виды деятельности, а новые открытия и новые технологии, меняющие суть и назначение производств. Инновационный путь развития – путь формирования инновационно-выстроенной и инновационноинтегрированной экономики, развитие которой осуществляется на основе законов инновационной организации хозяйства, основанной на высокотехнологичном производстве, обеспечивающей достойное потребление, эффективные результаты хозяйствования; это путь, основанный на знаниях. [4]

Проблема эффективного использования факторов развития корпораций и проблема технико-технологических структурных преобразований на микро- и макроуровне тесно связаны, и друг друга обуславливают и определяют. Поэтому их следует решать одновременно. Именно на этом пути и реализуется главная цель инноинвестиций – формирование высокотехнологического производства и системной конкурентоспособности.