Инновационное развитие России: проблемы и перспективы

Автор: Минакова И.В.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 6 (24), 2017 года.

Бесплатный доступ

Выявлены факторы, сдерживающие инновационно-ориентированное развитие России. Определены необходимые мероприятия, реализация которых обеспечит переход к сбалансированной экономике, обеспечивающий устойчивый рост основных показателей национального производства и потребления.

Инновационное развитие, инновации, экономический рост, государственная политика

Короткий адрес: https://sciup.org/140271940

IDR: 140271940

Текст научной статьи Инновационное развитие России: проблемы и перспективы

Россия – одна из немногих стран, чьи человеческие и природные ресурсы позволяют при необходимости быть самодостаточными и независимыми от внешнего мира. Переход к сбалансированной экономике, обеспечивающий устойчивый рост основных показателей национального производства и потребления, возможен только на пути развития отраслей, характеризующихся высоким уровнем производства добавленной стоимости, наукоемких отраслей.

Общеизвестно, что именно фактором инноваций обеспечивался экономический прогресс во все времена. В настоящее время во всех позиционирующих себя как высокоразвитые странах их доля в приросте ВВП имеет тренд возрастания. В среднем по ЕС значение инновационного фактора достигло к началу нового тысячелетия половины всех составляющих роста ВВП. В Германии и Австрии он достиг за последнее время 67%, что почти вдвое выше, чем соответствующие показатели по также относимым к числу инновационных лидеров США [5]. Следовательно, отнюдь не рынок, равно действующий на экономических пространствах Северной Америки и ЕС, а целенаправленные управленческие усилия обеспечили западноевропейский (особенно германский) эффект инновационности.

Еще в 1960-е гг. наука на Западе функционировала фактически как самостоятельная по отношению к экономике сфера. Прямые задачи развития экономических секторов, за исключением оборонно-промышленного комплекса, перед ней не стояли. Государственная научная политика, отмечают исследователи, носила в этот период черты культурной политики. Переориентация научно-исследовательских разработок на решение практических запросов и вызовов экономики началось в западных государствах со второй половины 1960-х гг. Наука теперь стала определяться как фактор экономического роста. В соответствии с этим подходом, стимулируются, прежде всего, разработки, ориентированные на повышение роста и конкурентоспособности производимой продукции. Наконец, в конце 1990-х гг. научно-техническая политика на Западе окончательно трансформировалась в инновационную.

Государство, в отличие от бизнеса, связывает поддержку НИОКР с долгосрочной экономической отдачей. Примером такого рода служит отмеченная выше активная поддержка исследовательских программ развития нетрадиционных источников энергии. Германская программа «100 тысяч солнечных крыш» предполагает государственное субсидирование исследований по солнечной энергетики на сумму 0,51 млрд евро.

Особое внимание уделяется финансированию ранних «посевных» фаз разработки и внедрения инноваций, составляющих, как правило, до 30% общей стоимости проекта. Система инновационного стимулирования на Западе включает вариативный набор таких традиционных для данной сферы компонентов, как целевые субсидии, гранты, ипотечное кредитование и т. п. Практика закупок государством инновационной продукции, формирующая климат уверенности в реализации данного товара, содействуют успеху его быстрого внедрения в производство. Такого рода закупками обеспечивается в странах ЕС 16% валового внутреннего продукта [3].

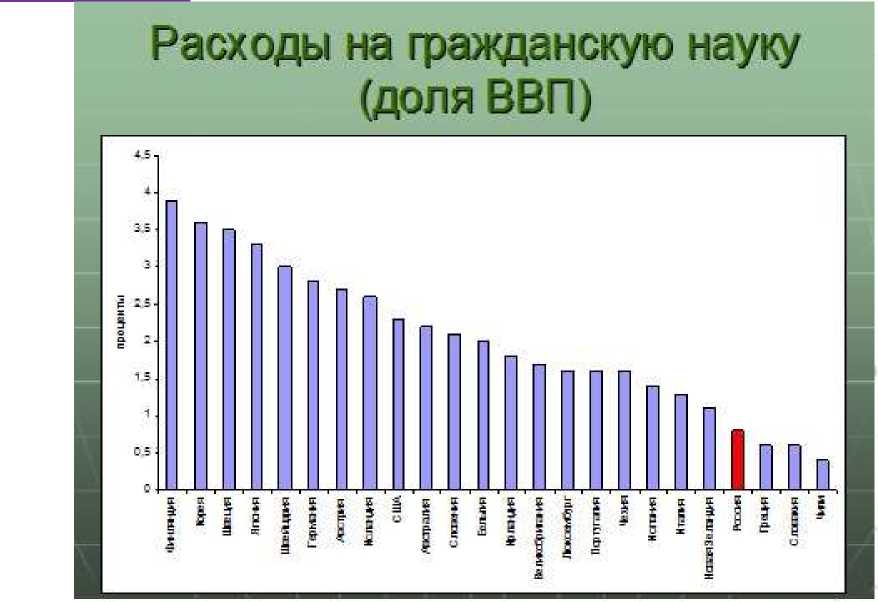

При этом приходится констатировать существенное отставание в финансировании науки и научных исследований в России от развитых стран. В 1990-е годы научная политика России строилась на основе «гайдаровского императива» - «Наука подождёт». По доле расходов на науку в ВВП наша страна находится в начале третьего десятка (рис. 1) [1].

Кроме того, существует «технологическое запаздывание». Результаты фундаментальных исследований воплощаются в конкретные технологии примерно через полвека. Прикладные разработки приходят в промышленность и меняют её через 15–20 лет. Это наглядно показывают инновации в оборонном комплексе - от начала финансирования создания нового оружия до того, как оно поступит в войска, в среднем проходит 10 лет.

Для решения существующих проблем необходимо проводить разумную промышленную и сельскохозяйственную политику, рационально используя природные ресурсы и такие инструменты как налоговое и кредитно-финансовое регулирование и справедливая судебная система.

Нуждается в совершенствовании российская система налогообложения. В первую очередь, необходима модернизация налогового администрирования, подоходного налогообложения, налога на добавленную стоимость и амортизационной политики.

Необходим курс на постепенное сокращение добычи природных богатств и энергоносителей до уровня потребностей национальной промышленности и народного потребления. При этом право добычи нефти и газа следует предоставлять компаниям на конкурсной основе с платой им за единицу добываемого сырья; саму продукцию оставлять в собственности государства.

Цены на бензин, мазут, газ, электроэнергию и услуги ЖКХ должны быть снижены, как минимум, вдвое за счет вывода из цены паразитических издержек, неэффективного менеджмента и избыточных налогов на внутреннее потребление энергоресурсов. Это стало бы важнейшим фактором повышения конкурентоспособности российской экономики и роста благосостояния населения [3].

Целесообразно изменить порядок взаимодействия российского государства с добывающими компаниями: право добычи нефти, газа и др. следует давать компаниям на конкурсной основе с фиксированной платой за единицу добываемого сырья. При этом сырье остается в собственности государства, которое продает его по мировым ценам без использования офшоров и посредников.

Введение прогрессивной шкалы подоходного налога - необходимое условие развития экономики. Расчеты Института социально-экономических проблем народонаселения (ИСЭПН) РАН показывают, что если бы в нашей стране была среднеевропейская прогрессивная шкала, то ВВП России был бы на 30-50 процентов выше, чем в реальности.

Именно прогрессивная шкала позволяет наполнять бюджет и перераспределять доходы наиболее оптимальным образом. За счет собранных налогов обеспечиваются достойные зарплаты бюджетникам: учителям, врачам, работникам культуры, военным и др.

Такая шкала есть у всех стран ОЭСР, «Двадцатки», БРИКС и многих других.

Важнейший фактор, сдерживающий инновационное развитие современной России - качество управления.

В основе 7-го постиндустриального технологического уклада будет наука управления, а также созданные на её основе виртуальные информационные технологии и инновационная экономика. В настоящее время Россия является импортером различных стратегий менеджмента. Своего качественного продукта нет. Поэтому в этом вопросе мы находимся в стадии догоняющих. Это нарушает баланс и исключает принцип здоровой конкуренции между странами.

Российская система образования базируется на подготовке специалистов гуманитарного профиля и менеджеров среднего звена. Доля естественно-научных и технических специалистов, подготовка которых осуществляется только государственными вузами, падает, как следствие – число профессиональных кадров, способных содействовать развитию отечественной промышленности, стремительно сокращается. Имеющийся интеллектуальный капитал может эмигрировать в случае трансформации страны. Известно, что неоднократные исторические потрясения, особенно революции и приводившие к резкому падению жизненного уровня перевороты, вызывали широкие волны эмиграции.

В начале XX в. уезжали представители дворянства, в 1990-е гг. -крупнейший пласт интеллигенции в сфере естественных и технических наук. При сокращении численности трудового населения, которое возможно вследствие двух обстоятельств - демографической убыли населения и эмиграции интеллектуального капитала, возникнут риски для реиндустриализации, для которой человеческий капитал не менее важен, чем материальная основа производства.

Таким образом, демографическая политика выступает важнейшим компонентом перехода к постлиберальной России, которая в построении новой модели при дополнении трудовых ресурсов мигрантами не должна утратить российскую цивилизационную идентичность.

Второй группой риска применительно к трудовым ресурсам выступает нежелание трудиться на благо общего процветания. Это может принимать такие формы, как забастовки (стачки, пикеты, приводящие к остановке производства), низкая производительность труда в результате недостаточной мотивации материальными и нематериальными способами, порча имущества и остановки производства, низкий профессиональный уровень подготовки и высокого травматизма как результат несоблюдения техники безопасности, а также снижение частной инициативы как реакция на социальные потрясения, нестабильность или перегибы в государственном управлении [2].

Для масштабной перестройки экономики потребуются, в первую очередь, финансовые средства, которых в стране даже с учетом накопленных золотовалютных резервов и прочих фондов недостаточно. Рисками в этой сфере выступают дефицит финансовых ресурсов (по примеру СССР, когда для получения средств из страны вывозилось продовольствие, предметы роскоши, т. е. индустриализация содержала в себе дополнительные риски для неэкономических сфер), в том числе порождаемый демонетизацией экономики (денежная масса в 2014 г. была на уровне 45% от ВВП, в то время как в Китае, например, 195%) [4].

Отдельный аспект – это инвестиции в основной капитал. В текущий период износ производственных мощностей не удовлетворяет потребностей страны, как следствие – чрезмерны уровни импорта в структуре потребления. Для перевооружения России потребуются значительные финансовые ресурсы и доступ к иностранному рынку технологий.

Список литературы Инновационное развитие России: проблемы и перспективы

- Малинецкий Г.Г. Не потерятˑь будущее - сохранитˑь Россию // http://rusrand.ru/analytics/ne-poterjat-buduschee-sohranit-rossiju.

- Минакова И.В., Бурдейный А.А. Проблемы социально-экономического развития общества. - St. Louis: Publishing House Science and Innovation Center, Ltd. 2013. - 194 с.

- Минакова И.В., Ермолаев Д.В. Управление социально-экономическим развитием региона: теоретико-методические основы и институциональные ограничения. - Курск, ЮЗГУ, 2012. - 99 с.

- Нигматулин Р.И. Рекомендациˑи по улучшениˑю социально-экономической ситуациˑи в России // http://rusrand.ru/analytics/rekomendatsii-po-uluchsheniju-sotsialno-ekonomicheskoj-situatsii-v-rossii.

- Якуниˑн В.И., Багдасарян В.Э., Сулакшин C.C. Идеологиˑя экономической политикˑи: проблема российского выборˑа // Монография - М.: Научныˑй эксперт, 2008. - 288 с. // http://rusrand.ru/files/13/07/17/130717092313_Ideologiya_econom_politiki.pdf.