Инновационные экономические инструменты в контексте формирования институциональных основ высшего образования

Автор: Кизим Анатолий Александрович, Копытько Елена Юрьевна

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 5, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается необходимость применения инновационных экономических инструментов в управлении высшими учебными заведениями. Посвящена эффективному функционированию вуза в корпоративном информационно-образовательном пространстве в современных экономических условиях с использованием логистики.

Инновационные экономические инструменты, логистика, реформирование и качество высшего образования

Короткий адрес: https://sciup.org/14935390

IDR: 14935390 | УДК: 330.342

Текст научной статьи Инновационные экономические инструменты в контексте формирования институциональных основ высшего образования

Качественное изменение роли и места высшего образования, как в национальных экономических системах развитых стран, так и в мировой экономике явилось объективной предпосылкой глубокой трансформации хозяйственного механизма функционирования сферы экономики и финансов высшего профессионального образования на глобальном, национальном и региональном уровне, а также на уровне отдельного учреждения и его структурных подразделений. Экономисты самых различных школ и течений едины в признании факта существенного возрастания влияния рынка на принципы функционирования сферы высшего профессионального образования и процесс управления (регулирования) деятельности высшими учебными заведениями. При этом дискуссионными остаются вопросы о социально-экономической природе образовательных услуг, реальности, возможности и необходимости существования рынка услуг высшего образования, о механизме бюджетного, налогового, правового регулирования хозяйственной деятельности высших учебных заведений, и направлениях реформирования внутри-университетской системы стратегического и финансового планирования.

Роль образования в развитии общества, экономические аспекты функционирования институтов системы образования и механизмы их государственного регулирования находились в фокусе внимания ученых с момента возникновения классической экономической теории. Еще А. Смит рассматривал образование как систему общественного капитала, а приобретенные благодаря обучению знания, умения и навыки - как часть национального богатства. При этом А. Смитом была высказана идея разделения затрат на обучение между сторонами, получающими выгоды от образования, а именно между родителями обучающихся и всем обществом в лице государства как его экономического агента [1].

А. Маршал отмечал высокую роль образования в экономическом прогрессе ведущих промышленных стран, указывая, что способности человека так же важны в качестве средства производства, как и любой другой вид капитала [2].

Еще большое значение придавали образованию представители немецкой экономической мысли. Уже создатель исторической школы в политической экономии Ф. Лист в своей знаменитой работе «Национальная система политической экономии» писал: «Современное состояние народов является результатом накопившейся массы всевозможных открытий, изобретений, улучшений, усовершенствований и усилий всех живших до нас поколений; все это образует умственный капитал живущего человечества, и каждая отдельная нация является производительной настолько, насколько она сумела усвоить это наследие от прежних поколений и увеличить его собственными потребностями» [3].

Степень образованности и уровень интеллектуального потенциала населения страны являются одними из наиболее сильных ее конкурентных преимуществ на мировой экономической арене. Динамическое развитие образовательного сектора способствует эффективному развитию социальной и экономической сферы нашего государства, создает необходимые условия для перехода от сырьевой экономической модели к модели с современными развитыми отраслями, основанной на новых знаниях и технологиях.

Образование является основополагающим направлением в развитии государства, своеобразным мостом в перспективу, обеспечивающим достойное будущее для всех граждан. Это подтверждают проводимые в России реформы сферы науки и образования, направленные на обеспечение конкурентоспособности российской экономики и общества в целом. Образование в Российской Федерации на сегодняшний день является одним из приоритетных национальных проектов социально-экономической и политической стратегии государства. Главный ориентир стратегии России – инновационный путь развития. Согласно развитию России до 2020 г. переход на инновационный путь развития связан, прежде всего, с масштабными инвестициями в человеческий капитал. Развитие человека – это основная цель и необходимое условие прогресса современного общества, это абсолютный национальный приоритет, как на сегодняшний день, так и в долгосрочной перспективе. Развитие национальных систем образования является одной из наиболее важных жизненных ценностей и становится ключевым элементом в глобальной конкуренции [4].

Реализация инновационных проектов в системе образования создает все условия для прогресса социально-экономических процессов страны, способствуя укреплению достойных позиций России в мировом пространстве. Как отмечено в работе [5], «Государство несет ответственность за создание стимулирующей среды, подталкивающей высшие учебные заведения к более широкому применению инноваций и к более чуткой реакции на потребности глобальной конкурентной экономики, основанной на знаниях, и на изменения требований рынков труда, которым необходим высокоразвитый человеческий капитал».

Вуз – это деловая корпорация, ее продукт – интеллект. Общая оценка экономики передовых стран показывает, что активнее развиваются те из них, где выше образовательный потенциал населения. Прибыль и капитал оказываются тесно увязаны с «человеческим» капиталом. Реформы высшей школы всегда осуществлялись ради создания национального интеллектуального потенциала, соответствующего вызову времени. Образованный человек в процессе своей работы гораздо быстрее возвращает обществу вложенные в него средства. Известно, что работник с начальным образованием возмещает все затраты на его обучение за 16,7 года, со средним образованием – за 3,6 года, а с высшим – не более чем за 2 года. Приоритетность высшего образования очевидна [6].

Образование также оказывает положительное воздействие на социальные процессы в обществе: хорошо образованный человек более законопослушен, сам способен формировать здоровую социальную среду, легче адаптируется в изменяющемся обществе. Именно поэтому управление «производством» и «передачей» знаний становится стержневым элементом регулирования и экономического прогресса многих стран. Даже в странах с либеральной рыночной экономикой инвестиции в образование рассматриваются с позиции общенациональных приоритетов образования, необходимости его общественной, государственной поддержки, прежде всего финансовой, из бюджетов различных уровней.

Д.Н. Цыбулина считает, что к ключевым тенденциям современности можно отнести постоянное повышение потребности в образовательных услугах и углубления понимания роли образования в развитии национальной государственной системы. Знания и образование в современном обществе приобретают все большую экономическую ценность. Коренные изменения убеждают в том, что мировая система экономических отношений в целом находится в состоянии перехода от экономики товара через экономику денег к экономике человеческих способностей.

Реформирование образования имеет своей целью привести систему образования в России в соответствии с новыми социально-экономическими условиями, сложившимися в стране, и обеспечить развитие страны в будущем.

Возникает естественный вопрос: как же строить новую систему управления вузом, когда внешние условия не определены. Для того чтобы начинать реформирование системы управления вузом по мнению авторов работы [7], необходимо принять несколько общих положений.

Во-первых, страна стала на путь реформ, и рыночные отношения в экономике будут все более и более укрепляться, приобретая черты, присущие наиболее развитым странам.

Во-вторых, глобальные реформы в государстве будут происходить еще длительное время и, следовательно, нужно строить очень гибкую, легко перестраиваемую систему.

В-третьих, мировые процессы глобализации экономики сегодня вынуждают образовательные системы во всех развитых странах во многом пересматривать свои взгляды на организацию образовательного процесса и образовательные технологии, используемые ранее.

В работе И.М. Реморенко «Модель «Российское образование – 2020» создается в интересах потребителей образовательных услуг» говориться, что на Совете по реализации приоритетных национальных проектов впервые 13 сентября 2007 г. обсуждалась возможность создания принципиально новой модели российского образования. В инновационной модели «Российское образование-2020» эксперты сформулировали концепцию модернизации российского образования, начиная от финансово-экономических механизмов и закачивая ценностными, морально-этическими характеристиками. Концепция модернизации системы образования должна быть основана на предоставлении человеку выбора необходимых ему для успешной адаптации на рынке труда, образовательных программ и ответственности за осуществленный выбор.

Анализ институциональной среды российского рынка образовательных услуг, по мнению Д.Н. Цибулиной, автора статьи «Анализ инструментов воздействия субъектов рынка образовательных услуг», предваряет раскрытие способа институционального упорядочения отношений в пространстве данного рынка.

Анализ институциональной среды российского рынка образовательных услуг предполагает выделение следующих уровней данной среды:

-

1. Традиционных норм и правил, корневых для образовательного процесса.

-

2. Конституциональных норм.

-

3. Норм федерального уровня институциональной среды.

-

4. Норм регионального уровня институциональной среды [8].

При этом необходимо учитывать установленный ранее способ институционального упорядочения отношений рынка образовательных услуг, обуславливающего доминирование формы некоммерческой организации, для которой характерны специальные институциональные ограничения в аспектах:

-

1. Реализации прав собственности.

-

2. Формирования, распределения и конечного использования полученного финансового результата [9].

Как считает И.П. Маличенко переход от финансирования учреждений к финансированию потребителей услуг – новая задача формирования институционального механизма сферы образовательных услуг [10].

Современная система образования не может не носить инновационный характер, иначе она вряд ли станет поставщиком персонала для экономики, а тем более для экономики, ориентированной на новейшие технологии. Инновационная экономика представляет собой, по существу, экономику знаний. Никакие новейшие технологии не могут функционировать без персонала, который по своей профессиональной подготовленности и нацеленности на работу не отвечает уровню этих технологий. Именно знания становятся основным показателем потенциала и перспектив развития той или иной отрасли.

Сегодня будущее образовательного учреждения и его конкурентоспособность как никогда раньше зависят от способности оперативно осваивать новые методы обучения способные реагировать на изменения и инициировать инновации в них. Это отправляет нас к проблеме пересмотра целей вузовского формального образования и критериев оценки их достижения для обеспечения, востребованного бизнесом качества подготовки специалистов. В этом контексте предназначение современного образовательного учреждения должно заключаться в создании необходимой инфраструктуры и интеллектуально-ориентированной внутривузовской культуры, максимально соответствующей культуре будущих мест работы выпускников вузов [11].

В настоящее время перед вузами примерно такие же перспективы, как и перед бизнесом: есть спрос на продукцию – есть бизнес, нет – соответственно и бизнес не перспективен. Особенно актуальной такая постановка становится в последнее время, когда государство планирует изменить юридическую форму многих вузов, и соответственно систему финансирования [12].

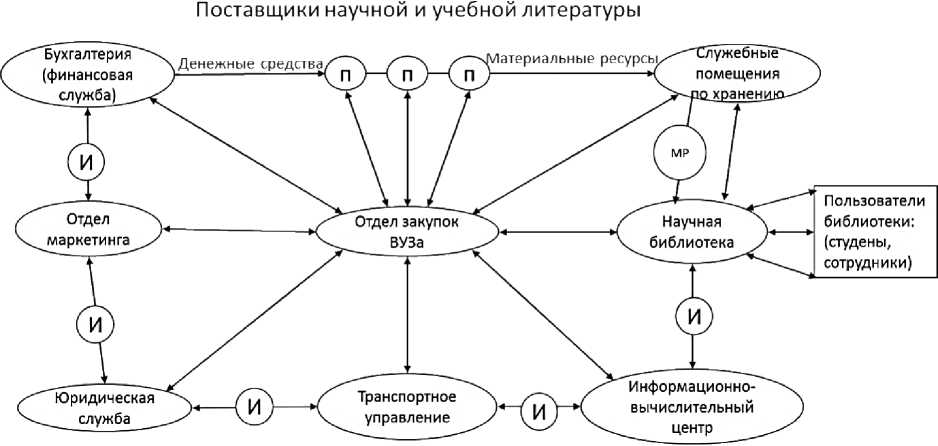

Принципиальным вопросом модернизации системы управления высшим учебным заведением является достоверность и своевременность получения необходимой и достаточной информации, как о внешней среде (рейтинг вузов, слияния в сфере образования и др.) так и внутренних материальных, финансовых, информационных потоках, например о степени обеспеченности библиотечного фонда научной и учебной литературой, а также оптимальному режиму доступа к интернет-системе. Это исключительно важно, без этого все рассуждения об эффективности управления – риторика. Причем опыт показывает, что получение такой информации в значительной степени можно обеспечить на основе применения в управленческой работе такой науки, как логистика с учетом ее инновационного потенциала в масштабе всего университета, включая все его структурные подразделения.

Логистика – это наука о расчетах и заключения практического свойства.

Примерно до 1950-х гг. практически во всех экономически развитых странах логистика оставалась областью неизученных, скрытых возможностей. В этой сфере не существовало ни одной доминирующей и направляющей философии, собственно она находилась в состоянии бездействия. Многие маркетологи и бизнесмены уже тогда определили сущность физического распределения и его отличие от маркетинга. Военная логистическая деятельность во время Второй мировой войны была первым шагом эффективного применения американской армией большинства логистических концепций современности. К сожалению, этот военный опыт не повлиял в достаточной мере на логистическую деятельность коммерческих фирм еще на протяжении многих лет. К концу 40-х гг. ХХ в. в некоторых фирмах смогли с учетом принципов интегрирования закрепить транспортировку и складирование готовой продукции за одним менеджером; предприятия пищевой промышленности стали лидерами в этом отношении.

Период 1950-1970-е гг. представляет собой время развития теории и практики логистики. Экономический климат многих стран того времени способствовал развитию нового управленческого мышления. Сегодня принято считать, что ключевым моментом в развитии бизнес-логистики, например в США, было исследование роли авиатранспорта в физическом распределении, результаты которого позволили специалистам утверждать, что высокая стоимость авиаперевозок необязательно снижает эффективность этого вида транспорта. Развитию логистики способствовали четыре фактора: 1) сдвиг спроса и потребительского поведения; 2) увеличение издержек в промышленности; 3) развитие компьютерных технологий; 4) влияние опыта военной логистики.

В 1970-е гг. логистика как одна из областей теории и практики управления находилась в состоянии полузрелости. Были обоснованы ее основные принципы, и некоторые фирмы начали осознавать выгоду их практического применения. Решающим фактором, подтолкнувшим к переменам, было нефтяное эмбарго и резкое повышение странами ОПЕК цен на нефть в 1973 г. Доминирующая экономическая философия начала смещать акцент от стимулирования спроса к более эффективному управлению предложением. Бизнес, пытаясь справиться с потоком импорта, снова заинтересовался ценовым контролем, производительностью и контролем качества. Во многом именно логистика подверглась самому сильному влиянию внешней среды.

В настоящее время логистика развивается и захватывает все новые экономические пространства. Первоначально логистика применялась как концепция товародвижения материальных ценностей от продавца (поставщика) к покупателю на основе прямых контрактов или через систему посреднических структур. Логистика проявляла себя с точки зрения метода управления материальными потоками в сфере предпринимательства. В настоящее время логистика развивается и захватывает все новые пространства. В современном периоде логистические принципы, присущие бизнес-процессу, проникают в различные сферы экономики и в том числе в систему управления высшими учебными заведениями [13]. Одним из методов выявления затрат и управления ими является применение модели логистических цепей в работе вуза. Главная задача логистических систем всех уровней – это предоставления качественной услуги потребителю и тогда логистика предстанет как наука об управления потоковыми процессами, в том числе информационными (рис. 1). Автором работы [14] логистика на микроуровне трактуется как метод управления материальными потоками, охватывающий сферу снабжения, перемещения, хранения и сбыта в единстве. Вполне логично рассматривать открытую систему, какой является вуз, во взаимодействии с внешними и внутренними информационными потоками или логистическими цепями, потому что в полной мере позволит рассматривать не только логистику микроуровня, но и интегрированную, имеющую широкий диапазон взаимодействия с субъектами внешней среды. Одной из задач логистики является устранения препятствий информационному потоку, как части всей информационной логистической системы, содействующей эффективному такому взаимодействию.

Из выше изложенного следует, что российская система образования должна перейти из режима выживания в режим развития. При этом ей предстоит справиться с такими препятствиями, как устаревшие технологии обучения и системы управления. Процессы модернизации высшей школы, одновременно происходящие на разных уровнях, начиная с федерального и закан- чивая отдельным вузом, способны привести к совершенно иному восприятию (в отличие от мышления 1990-х гг.) получаемых знаний, а также адекватному рыночной среде их использованию.

Рисунок 1 – Взаимосвязь отдела закупок с подразделениями вуза и с поставщика материальных ресурсов (составлен на основе работы [15])