Инновационные подходы к пониманию физического качества гибкость

Автор: Лобачев В.С., Никитин И.В., Лобанов В.В., Жаринов В.И.

Журнал: Физическое воспитание и спортивная тренировка @journal-fvist

Рубрика: Приглашаем к дискуссии

Статья в выпуске: 4 (22), 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются следующие вопросы: чем является гибкость человека - качеством или способностью? Уместно ли деление гибкости по форме проявления на пассивную и активную? Какой показатель является наиболее надежным в определении потенциала развития гибкости? Авторы доказывают, что гибкость человека есть философская категория - физическое качество, которое зависит как от внутренних, так и от внешних свойств. В статье также обсуждается вопрос надёжности прогнозирования развития гибкости. На основании проведённого эксперимента представлены выводы о приоритетном значении исходного показателя для прогнозирования развития гибкости

Гибкость, активная гибкость, пассивная гибкость, специальная гибкость, синонимичность, болевой порог, способность, физическое качество, стретч-рефлекс, тестирование исходного показателя, прогнозирование потенциала развития, антропометрические показатели

Короткий адрес: https://sciup.org/140229081

IDR: 140229081

Текст научной статьи Инновационные подходы к пониманию физического качества гибкость

В одних источниках термин «гибкость» формулируется как способность, а в других как качество. Мы считаем, что синонимичность данных понятий, употребляемых в практике, недопустимо переносить в научную сферу.

Чтобы понять разницу, обратимся к энциклопедическим источникам по философии.

«Качество есть философская категория, выражающая существенную определённость предмета, благодаря которой он существует именно как такой, а не иной предмет. … Категорию качества обычно определяют с помощью понятия свойства. Свойство есть любой признак, относительно которого предметы могут быть сходны между собой или отличаться один от другого, т.е. форма, величина, цвет, объём и т.п. … Существенным называется такое свойство, утрачивая которое предмет перестаёт быть самим собой и становится чем-то иным. Совокупность или система существенных свойств предмета и есть его качество» [6].

«Способность есть индивидуальная особенность личности, являющаяся субъективным условием успешного осуществления определённого рода деятельности. Способность не сводится к имеющимся у индивидуума знаниям, умениям, навыкам. Она обнаруживается, прежде всего, в глубине, быстроте и прочности овладения способами и приёмами некоторой деятельности и является внутренним психическим регулятором, обуславливающим возможность их приобретения» [7].

«Считается, что формирование способностей происходит на основе задатков – врожденных анатомо-физиологических особенностей человека, прежде всего – центральной нервной системы» [8].

Отсутствие однозначной трактовки термина «гибкость» порождает необходимость поиска верного определения упомянутого выше понятия.

Всякий вопрос терминологии заключается в установлении соответствия между понятием (словосочетание, последовательность символов) и некоторым абстрактным или реальным объектом, явлением. При этом нужно чётко отличать рассматриваемый объект от других. В данном случае необходимо понимать, что конкретно мы имеем в виду, когда говорим о гибкости человека. Несмотря на различие определений, большинство свойств качества «гибкость» отражены одинаково в различных источниках, что говорит об их признании научным сообществом (по крайней мере, на данном этапе).

Определение термина «гибкость» должно соответствовать наиболее типичным существенным внутренним и внешним свойствам.

К внутренним свойствам относятся:

-

- особенности сочленения костей, образующих сустав, который характеризуется анатомической степенью подвижности;

-

- предрасположенность к растягиванию связок, образующих сустав;

-

- регуляция тонуса мышц со стороны центрально-нервной системы;

-

- предрасположенность к растягиванию мышц и их сухожилий;

-

- стимул преодоления болевого порога;

-

- функционирование эндокринной системы;

-

- аутогенная тренировка;

-

- баланс витаминов группы В.

К внешним свойствам относятся:

-

- температура внешней среды (при 20-30°C гибкость выше, чем при 5-10°C);

-

- разогревание мышечно-связочного аппарата (массаж, сауна, тёплая ванна повышают уровень гибкости);

-

- разминка (после проведения разминки гибкость выше, чем до неё);

-

- время суток (утром гибкость меньше, чем днём и вечером);

-

- величина тренировочных физических нагрузок;

-

- питание (продукты, содержащие серотонин, оказывающий обезболивающий эффект). Соотнося типичные существенные свойства, влияющие на гибкость, с категориями качества и способности следует признать, что гибкость - это физическое качество. Гибкость обладает количественной определённостью, которая выражается амплитудой движения человека. Она измеряется в единицах длины или в угловых градусах. Способность проявляется в быстроте и прочности усвоения физического качества - «гибкость».

Вопрос о правильности определения гибкости по форме проявления на пассивную и активную приобрёл актуальность из-за ряда проблем, возникающих при использовании данной классификации на практике. Под активной гибкостью понимают вы- полнение движения за счёт собственной активности мышц, участвующих в этом движении. Под пассивной гибкостью понимают выполнение тех же движений под воздействием внешних растягивающих сил: усилий партнёра, внешнего отягощения, специальных приспособлений и т.п. Информативным показателем уровня развития гибкости тестируемого принято считать разницу между величинами пассивной и активной гибкости. Эту разницу называют дефицитом активной гибкости (ДАГ).

Первая проблема – отсутствие чёткой методики измерения пассивной гибкости. Вторая – травмоопасность при измерении пассивной гибкости из-за применения методов: соревновательного и максимальных нагрузок.

Результаты, полученные в процессе измерения гибкости в стандартных условиях, и их оценка осуществляется в сравнении с эталоном. В случае количественного определения пассивной гибкости результат измерения зависит от ряда дополнительных свойств, таких как значение внешней силы, способа её приложения и болевого порога тестируемого. Первые два свойства можно измерить и зафиксировать. Измерение и фиксация болевого порога затруднительны ввиду отсутствия инструментария и субъективного проявления его у каждого человека. Поэтому измерение пассивной гибкости – это в значительной степени измерение болевого порога, уровень которого у каждого человека индивидуален и зависит от большого количества объективных и субъективных факторов (свойств). Эти свойства могут различаться не только у разных людей, но и у конкретного индивидуума в течение дня.

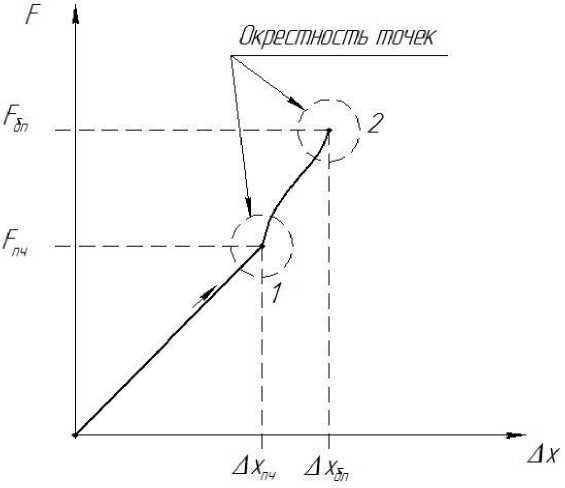

Математически это можно выразить следующим образом. Представим процесс тестирования гибкости в виде оператора (рис. 1), где F – сила воздействия, ∆x – реакция мышечно-связочного аппарата испытуемого человека на воздействие.

Вход f (F) Выход

F ∆x

------► -----►

Рис. 1. Математический оператор гибкости

В квадрате в виде функции обозначен способ измерения гибкости. В результате внешнего воздействия (например, усилия партнёра) на входе, на выходе мы получаем реакцию мышечно-связочного аппарата человека на данное воздействие в виде некоторой величины измерения гибкости. Приняв, что вся приложенная сила затрачивается исключительно на приращение величины измерения гибкости, мы получим результат, описываемый законом Гука для упругих тел:

F = kAx где k - коэффициент упругости (или жёсткости).

В действительности добиться того, чтобы вся приложенная сила затрачивалась на приращение величины гибкости, практически невозможно из-за психологических и физиологических свойств спортсмена. Наиболее явно эти факторы начинают проявляться при приближении к болевому порогу.

Наглядной иллюстрацией сказанного служит график функции Ax = f (F) (рис. 2).

-

1 - точка границы чувствительности;

-

2 - точка границы болевого порога

Рис. 2. Процесс измерения гибкости

На графике вводятся окрестности точек, в пределах которых возможно изменение положения точек порога чувствительности и болевого порога. Линейный участок графика, начинающийся в начале координат и заканчивающийся в точке порога чувствительности, описывается законом Гука для упругих тел. Далее из-за преодоления порога чувствительности функция становится нелинейной с угловым коэффициентом в каждой точке бóльшим, чем у линейного участка, что соответствует противодействию (стретч-рефлекс), возникающему в натягиваемой мышце.

При приближении к точке болевого порога тестирование спортсмена прекращается из-за возникновения у него болевых ощущений.

Таким образом, была определена некоторая окрестность точки болевого порога, но вопрос определения полного резерва для развития активной гибкости так и остается нерешённым.

С приближением к болевому порогу связана вторая проблема - травмоопас-ность. Существующие методики измерения пассивной гибкости устанавливают лишь в качественной (а не в количественной) форме момент, когда действие внешней силы должно быть прекращено. При этом употребляются такие понятия как «сильная боль», «слабый дискомфорт» и др. Из-за различия восприятия болевого порога люди по-разному реагируют на эти ощущения и часто не могут оценить опасное для них значение внешней силы. В предельном случае человек может почувствовать боль лишь после получения травмы.

Практическая значимость понятий пассивная гибкость и дефицит активной гибкости ставится нами под сомнение. Полученная величина пассивной гибкости субъективна и не может служить инструментом для определения перспективы развития активной гибкости. Болевой порог будет являться значимым внутренним свойством. Эти новые свойства меняют существенную определённость физического качества «гибкость» на существенную определённость – средство. Таким образом, мы получаем физическое упражнение для развития качества «гибкость».

Значительным отличием процедуры измерения пассивной гибкости от пассивного упражнения является отсутствие соревновательного характера у последнего. И, что наиболее важно, его применение всегда сопровождается хорошо разработанными методами тренировки. Соревновательный метод представляет относительно ограниченные возможности для дозировки нагрузок и непосредственного методического руководства тренировочным процессом спортсмена. Тренер руководит процессом тренировки главным образом путем предварительного инструктажа, что часто приводит к травмоопасным ситуациям.

Приведенное выше теоретическое обоснование отсутствия практической значимости понятий пассивной гибкости и дефицита активной гибкости подтверждается экспериментальными данными. Согласно проведенному нами исследованию, возможности развития гибкости напрямую зависят от исходного результата тестирования. Чем он выше, тем перспективы развития этого физического качества лучше.

Исследование проводилось на базе кафедры физической культуры Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королёва.

В исследовательском эксперименте принял участие студенты (141 чел.), занимающиеся по программе "Общефизическая подготовка" на 1-2 курсах (17-19 лет) и отнесённые к основной медицинской группе. В их числе было 63 женщины и 78 мужчин.

Упражнения по развитию физического качества гибкость проводились дважды в неделю в заключительной части каждого практического занятия, и на них отводилось 10-12 минут. Помимо этого участникам эксперимента рекомендовалось выполнять дополнительные физические упражнения в виде домашнего задания.

Первичное тестирование проводилось в сентябре, а повторное после выполнения программы по развитию гибкости, в мае следующего года.

Традиционно при определении значения гибкости применяют тест: и.п. – сед, наклон (рис. 3). При измерении берётся величина расстояния между пятками и средними пальцами вытянутых вперёд рук.

Рис. 3. Положение тестируемого при измерении гибкости

Методические указания:

1. Наклон. Ноги в коленных суставах не сгибать.

2. Ноги разведены, расстояние между стопами 25-30 см.

3. Исключить при выполнении наклона пружинящие (рывковые) движения.

4. Наклон. Взгляд направлен на носки.

5. Позвоночник в шейном отделе не сгибать.

При принудительном сгибании с применением внешней силы спортсмен дает указания: «сильнее», «медленнее», «хватит», «достаточно», «ещё» и т.п. Партнёр внимательно и аккуратно выполняет указания спортсмена.

Такое измерение будет объективным для сравнения гибкости одного конкретного испытуемого или испытуемых с одинаковыми антропометрическими данными [3].

Результаты исследования и их обсуждение. Методом получения результатов являются статистический сбор и анализ данных, полученных традиционными методами, применяемыми в теории физической культуры, путём определения корреляционной зависимости между результатами тестирования (за два временных периода: сентябрь 2016-го и май 2017-го годов).

|

А 2016 |

П 2016 |

ДАГ 2016 |

А 2017 |

П 2017 |

ДАГ 2017 |

|

|

А 2016 |

1 |

|||||

|

П 2016 |

0,93797697 |

1 |

||||

|

ДАГ 2016 |

-0,28195524 |

0,06816368 |

1 |

|||

|

А 2017 |

0,88417120 |

0,86227736 |

-0,15812654 |

1 |

||

|

П 2017 |

0,81104066 |

0,84194252 |

-0,00395572 |

0,94378349 |

1 |

|

|

ДАГ 2017 |

-0,27742822 |

-0,12067511 |

0,46439305 |

-0,23588497 |

0,09861170 |

1 |

Сравнивались показания активной гибкости и ДАГ за оба временных периода, их коэффициент Пирсона [5] составил rt = -0,28 и г, = -0,24 соответственно, что является показателем слабой отрицательной корреляции. Для опровержения потенциального значения показателя ДАГ для дальнейшего развития гибкости был проведен расчет коэффициента корреляции между результатами ДАГ в сентябре 2016-го года и активной гибкости в мае 2017-го. В результате получена слабая корреляция – г = -0,16 . Подтверждением гипотезы о том, что лишь исходный результат (активная гибкость при первой проверке испытуемых) является потенциалом развития, стало измерение корреляции между показателями активной гибкости в оба периода. Оно показало сильную зависимость (г = 0,88 ).

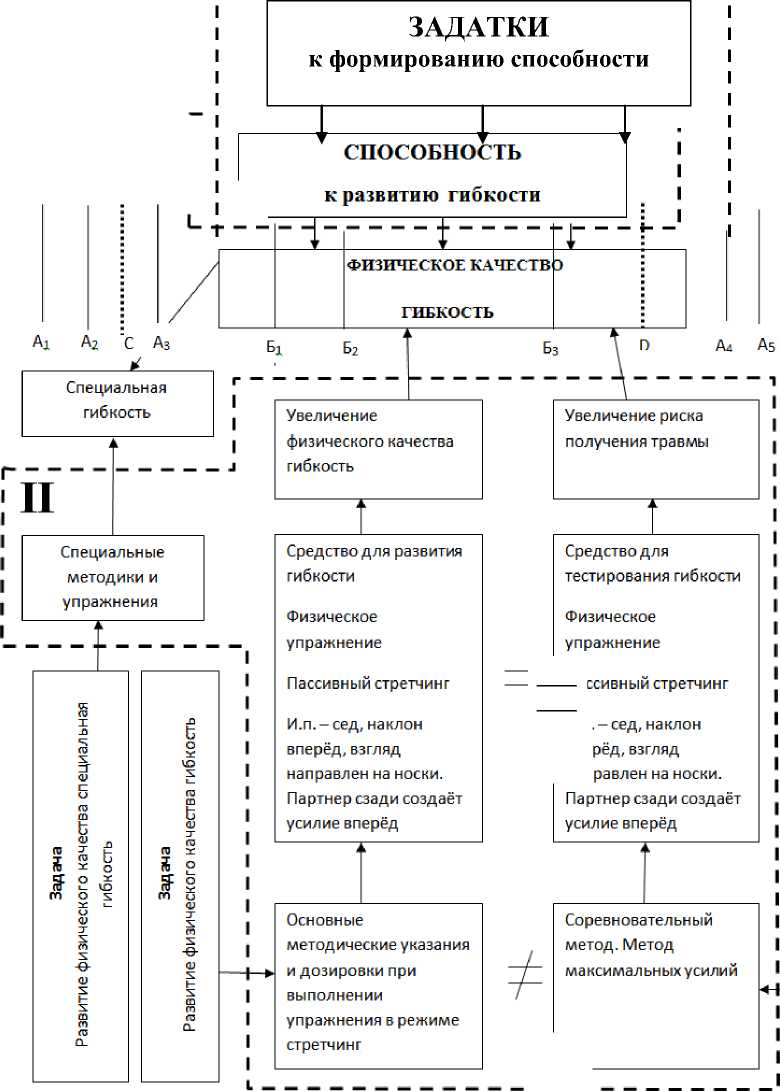

Очевидно, что сказанное выше не означает недопустимость всякой классификации. Так, на наш взгляд, уместным является выделение специальной гибкости как отдельного ее вида. Следует уточнить, что специальная гибкость – это гибкость, позволяющая выполнять (формировать) конкретную эталонную технику упражнения. Данное понятие не привносит в исходное определение гибкости новых существенных свойств. Оно подчеркивает важность высокой степени развития свойств, необходимых для выполнения конкретной техники упражнения посредством специальной физической подготовки. Специальная гибкость должна иметь количественный запас относительно необходимой. Специальную гибкость нужно развивать на базе хорошо подготовленной общей гибкости.

Afi

А 1 -А 6 – внешние свойства

Б 1 -Б 3 – внутренние свойства

С – новое внешнее свойство (внешняя сила)

D – новое внутреннее свойство (болевой порог)

I – естественное влияние (способность, задатки)

II – искусственное влияние (средства, влияющие на изменение качества)

Рис. 4. Блок-схема, иллюстрирующая идеи данной статьи

Выводы:

-

1. Гибкость – это физическое качество человека. Оно обусловлено набором внутренних и внешних свойств, принадлежащих конкретному человеку. Гибкость количественно выражается в линейных или угловых единицах измерения.

-

2. Выделение пассивной гибкости как отдельного её вида неверно, а использование данной величины на практике проблематично ввиду отсутствия точных и безопасных методов измерения.

-

3. Потенциал развития гибкости напрямую зависит от исходного результата тестирования, а не от дефицита активной гибкости.

-

4. Целесообразно для практического применения выделять общую (активную) гибкость и специальную, необходимую для выполнения конкретного физического упражнения в эталонном его виде.

-

5. Достоверное выявление свойств, лимитирующих развитие гибкости у конкретного человека, с последующим их развитием и использованием позволяет добиться улучшения этого физического качества.

Список литературы Инновационные подходы к пониманию физического качества гибкость

- Гвоздев В.Д. Прикладная метрология. Величины и измерения: учебное пособие. -М.: МИИТ, 2015. -74 с.

- Зациорский В.М. Физические качества спортсмена (Основы теории и методики воспитания). -М.: Физкультура и спорт, 1966. -200 с.

- Корольков А.Н. О надёжности результатов теста на гибкость в комплексе тестов ОФП//Теория и практика физической культуры. -2011. -№ 4. -С. 70-72.

- Лобачёв В.С., Буштрук В.Д., Пономарев Г.Н. Специальные упражнения для развития основных физических качеств мышц стопы и голени в подготовке легкоатлетов: учебное пособие. -Самара: Изд-во СГАУ, 2009. -308 с.

- Масальгин Н.А. Математико-статистические методы в спорте. -М.: Физкультура и спорт, 1978. -151 с.

- Новая философская энциклопедия: в 4 т. Т. 2/Науч.-ред. совет: предс. В.С. Стёпин, зам. предс.: А.А. Гусейнов, Г.Ю. Семигин. -М.: Мысль, 2001. -635 с.

- Философский энциклопедический словарь/ред. кол.: С.С. Аверинцев, Э.А. Араб-Оглы, Л.Ф. Ильичёв . -2-е изд. -М.: Советская энциклопедия, 1989. -850 с.

- Философская энциклопедия: в 5 т. Т. 5/глав. ред. Ф.В. Константинов. -М.: Советская энциклопедия, 1970. -740 с.