Инновационные подходы к управлению персоналом и их реализация с позиции функций управления

Автор: Газизов Р.Р.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Публикации соискателей ученых степеней

Статья в выпуске: 9 (187), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье проводится контент-анализ современных инновационных подходов и мероприятий по совершенствованию механизмов управления персоналом и повышения производительности труда в контексте основополагающих функций управления. Автор, основываясь на методологических предпосылках системного подхода, доказывает, что проанализированные подходы и мероприятия опираются на системный подход к инновационному развитию управления персоналом и повышения производительности труда. Что в свою очередь ограничивает эффективность таких инновационных мероприятий и подходов в силу особенностей системного подхода, где управление рассматривается с позиций функций планирования и контроля, поэтому проблема организации взаимодействия людей, как основополагающая функция управления, практически не исследуется.

Инновации в управлении, управление персоналом, функции управления, инновационный потенциал персонала, инновационная деятельность компании, бизнес-процессы

Короткий адрес: https://sciup.org/143182010

IDR: 143182010

Текст научной статьи Инновационные подходы к управлению персоналом и их реализация с позиции функций управления

Современные подходы, основанные на инновационном видении управления персоналом, охватывают широкий спектр вопросов, лежащих в областях социально-психологических, культурных, административных и других аспектов управления человеческими ресурсами.

Несомненно, каждый из существующих подходов призван совершенствовать то или иное направление управления персоналом с целью повышения его качества в целом и эффективности реализации функций управления в частности, что в свою очередь требует более глубокого исследования таких инновационных подходов и мероприятий.

Проведем контент-анализ предлагаемых инновационных мероприятий в управлении персоналом в контексте функций управления.

Так, Анри Файоль в своем труде "Общее и промышленное управление" [1], определил несколько основных функций менеджмента, таких как:

Предвидение

Организация

Распорядительство

Координация

Контроль

Более современный взгляд на функции менеджмента предлагают американские ученые Альберт Мескон, и Дж. Хедоури [ 2], кот о рые выделяю т четыре функции менеджмента:

Планирование,

Организация,

Мотивация,

Контроль.

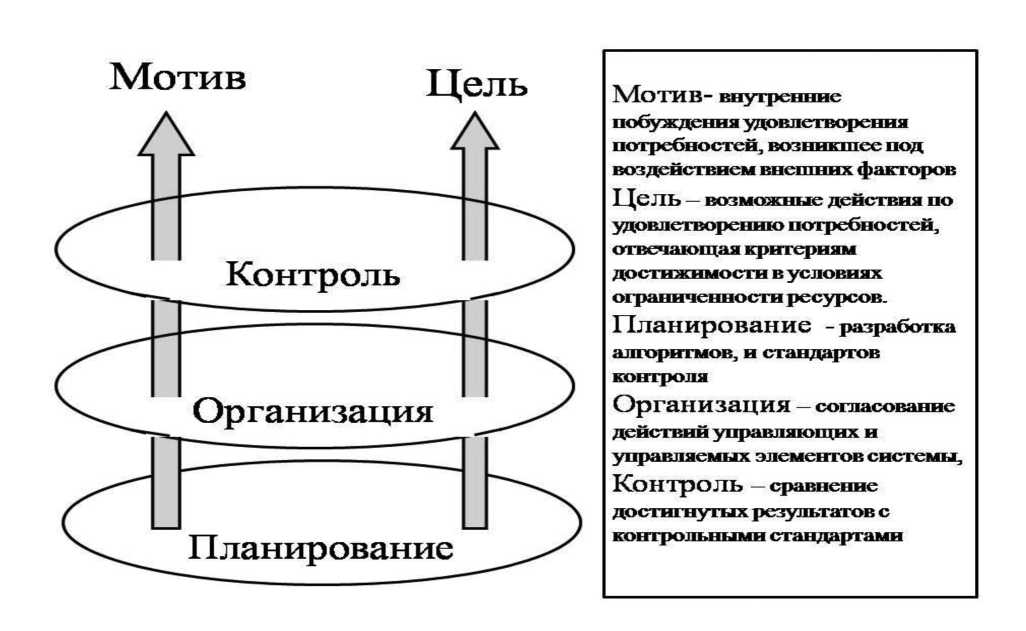

Несмотря на разницу в составе функций, их целью является достижение какого-то результата, то есть данные функции являются инструментами достижения определенной цели, что позволяет выде- лить основные функции управления и сопутствующие.

Ключевыми функциями управления в этом контексте являются планирование (предвидение), организация и контроль, поскольку для достижения цели необходимо составить план, организовать и проконтролировать его исполнение. Остальные же элементы, а именно распорядительство, координация и мотивация, способствуют более четкому взаимодействию основных функций управления и выступают в роли связующих компонентов.

Представим графически соотношение понятий цели, мотива, контроля, организации и планирования управления (рис. 1) [3, с.157]:

Данный рисунок наглядно показал, что цель и мотив являются скорее связующими звеньями, нежели полноценными функциями управления, поскольку цель обуславливает выбор способов планирования организации и контроля, а мотив является движущей силой, позволяющей достичь цели.

В этой связи возникает вопрос – «В каких функциях управления проявляются современные инновационные подходы и предлагаются инновационные мероприятия?».

Для ответа на него необходимо рассмотреть особенности отечественного процесса стимулирования инновационного развития и применяемый в процессе данного развития подход к управлению персоналом, а также актуальные инновационные решения в данных областях.

В этой связи следует рассмотреть исследование, проведенное С. Сухаревым [4, с. 24-30], в котором автор противопоставляет необходимость развития человеческих активов инфраструктурному стимулированию экономики и говорит об измеримой

Рис 1. Взаимосвязь цели, мотива и функций управления в процессе управления

управляемости человеческой составляющей инноваций как фактора обеспечения инновационного прорыва в экономике.

По мнению С. Сухарева, в России наблюдается инфраструктурный перекос в области инновационной деятельности, то есть материальная сторона инновационного процесса стимулируется значительно лучше, чем ученые и специалисты, которые данный процесс непосредственно реализуют. Ключевыми причинами инфраструктурного перекоса С. Сухарев называет измеримую управляемость материальных вопросов и неизмеримость человеческих ресурсов, а также связанные с этим риски.

Измеримость и управляемость являются взаимосвязанными причинами предпочтения воздействия через инфраструктуру по отношению к непосредственной работе с человеческими активами. Ее отличие от обычной кадровой функции заключается в том, что управление человеческими активами строится на основе измеримости. Но следует признать, что это отличие носит фундаментальный характер и переводит кадровую работу в разряд ключевых интегральных функций управления.

В приведенном выше исследовании С. Сухарев говорит о необходимости изменения системы управления персоналом в условиях информационного общества, указывая на отсутствие измеримых показателей управления персоналом и неэффективность существующей модели управления инновационными преобразованиями, направленными на инфраструктурное стимулирование развития материальной базы в ущерб человеческой составляющей инновационной деятельности.

Обозначенный выше подход в некоторых случаях созвучен с идеей автора о необходимости качественного преобразования существующего инновационного потенциала персонала как объекта управления, однако базируется на иных предпосылках и предполагает совершенствование управления персоналом как системы за счет введения измеримых индикаторов управления персоналом.

В этой связи нельзя не отметить, что С. Сухарев очень точно описывает имеющееся в настоящее время противоречие – практически полное отсутствие внимания к технологиям организации управления человеческими активами, как основными источниками инновационной активности, при концентрации на инфраструктурном стимулировании инноваций.

В свете обозначенного противоречия необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что в современных условиях механизмы управления персоналом и предприятием рассматриваются как взаимосвязанные элементы, определяющие порядок функционирования подчиненных им функциональных блоков и направлений деятельности.

Другими словами, организация рассматривается как совокупность взаимосвязанных элементов: люди, структура, задачи и технологии, которые ориентированы на достижение различных целей в условиях меняющейся внешней среды.[5] Следовательно, управление рассматривается как система взаимосвязанных частей, подчиненных достижению определенного результата.

Таким образом, можно говорить о применении системного подхода в вопросе изучения инновационного развития механизмов управления в целом и управления персоналом, в частности.

Системный подход - используемая в самых разных областях человеческой деятельности, включая экономико-управленческую, целостная методология, заключающаяся в рассмотрении объектов, как взаимосвязанной совокупности частей, вносящих свой вклад и влияющих на итоговый результат функционирования и использования объекта. [6]

Так, И. В. Блауберг и Э. Г. Юдин в труде «Становление и сущность системного подхода» рассматривают систему, как понятие, которое служит для воспроизведения в знании целостного объекта с помощью специфических принципов, определенных понятийных и формальных средств. [7]

Основные принципы системного подхода [8]:

Целостность, позволяющая рассматривать одновременно систему как единое целое и в то же время как подсистему для вышестоящих уровней.

Иерархичность строения, то есть наличие множества (по крайней мере, двух) элементов, расположенных на основе подчинения элементов низшего уровня элементам высшего уровня. Реализация этого принципа хорошо видна на примере любой конкретной организации. Как известно, любая организация представляет собой взаимодействие двух подсистем: управляющей и управляемой. Одна подчиняется другой.

Структуризация, позволяющая анализировать элементы системы и их взаимосвязи в рамках конкретной организационной структуры. Как правило, процесс функционирования системы обусловлен не столько свойствами её отдельных элементов, сколько свойствами самой структуры.

Множественность, позволяющая использовать множество кибернетических, экономических и математических моделей для описания отдельных элементов и системы в целом.

Системность, свойство объекта обладать всеми признаками системы.

Руководствуясь данными принципами и определениями в процессе контент-анализа исследования С. Сухарева, можно говорить о том, что системный подход является основополагающим в процессе государственного стимулирования инновационного развития, при этом сам С. Сухарев пользуется методологией данного подхода, говоря о необходимости изменения системы управления персоналом на основе разработки измеримых показателей управления персоналом.

Однако выявленное противоречие невозможно устранить в рамках идеологии системного подхода, поскольку данное противоречие является его следствием.

Это связано с тем, что типичная система управления персоналом представляет собой набор взаимосвязанных элементов, имеющих жесткую регламентацию функций и иерархию контроля всех связей между элементами. То есть управление основано на контроле и каждый уровень системы управления контролирует предыдущий уровень, поэтому при отсутствии контроля со стороны вышестоящего элемента управления, нижестоящий элемент не будет функционировать эффективно.

Таким образом, если рассматривать технологии управления человеческими активами и их инновационным потенциалом в рамках системы, то как элементы системы и человеческие активы, и инновационный потенциал присутствуют, однако их связи с другими элементами, такими как инновационное развитие и инновационная деятельность предприятия, практически отсутствуют. Следовательно, данные элементы фактически выпадают из-под контроля системы, поскольку, как следует из слов С. Сухарева, измеримые инструменты управления человеческими активами находятся на зачаточной стадии своего развития, что в свою очередь обуславливает соответствующее состояние контроля человеческих активов, реализовать который без надлежащего инструментария не представляется возможным.

В этой связи следует рассмотреть еще один подход к управлению персоналом с позиции информационного общества, сформулированный Ю. Оде-говым. [9, с. 74-81] Рассмотрение данного вопроса автор исследования начинает с определения глав- ной задачи управления – необходимости добиться того, чтобы люди могли совместно заниматься одним и тем же делом, будучи объединенными общими целями, интересами и ценностями, а также соответствующей структурой, подготовкой и развитием, необходимыми для того, чтобы выполнять свою работу и реагировать на перемены.

Одним из инструментов достижения поставленной задачи Ю. Одегов выделяет систему управления по ограничениям (TheoryofConstraints, TOC), которая позволяет выявлять ключевые причины проблем и предлагает методы их устранения, что позволяет принимать эффективные управленческие решения. Совершенствование бизнес-процессов и системы управления персоналом с учетом принципов ТОС в целом приводит к росту прибыли и рентабельности инвестиций. [9, с. 78]

Теория ограничений, или управление по ограничениям была разработана в начале 1980-х гг. Э.М. Голдраттом и с успехом применяется многими ведущими компаниями мира (например, IKEA, WallMart, Zara).

Э. М. Голдратт рассматривает организацию как целостную систему, в которой существует небольшое количество ограничений (возможно, даже одно), сдерживающих ее от реализации максимального потенциала и достижения целей. [10]

Основываясь на данном видении организации, Ю. Одегов указывает на то, что системный подход позволяет не только выявить ограничения, но и управлять ими, поскольку как бы ни совершенствовали существующие процессы, только усилия, направленные на укрепление слабого звена, приведут к заметным улучшениям. В итоге организация как система получает возможность управлять преобразованиями, ведущими к значительному росту эффективности.

Данный подход к оценке основополагающих понятий и принципов управления персоналом представляет интересным с позиции более глубокого применения системного подхода в совокупности с механизмами управления ограничениями, которые для системного подхода не свойственны.

Между тем, применение системного подхода не предполагает изменение принципа организации управления, а только указывает на возможности комплексной модернизации системы управления в соответствии с новыми тенденциями в управлении персоналом.

Рассматривая данный подход во взаимосвязи с функциями управления, можно увидеть, что пред- лагаемое инновационное решение направлено на повышение эффективности таких функций управления как организация и контроль, поскольку управление ограничениями, с одной стороны, оказывает влияние на рабочий процесс сотрудников, а с другой – требует наличия системы контроля за соблюдением ограничений.

Следовательно, функции управления проявляются в данном контексте как часть процесса взаимодействия элементов системы управления с учетом механизма управления ограничениями.

Представляет интерес также исследование Р. Долженко, в котором рассматривается существующие в банковской сфере условия реализации и механизмы оценки инновационного потенциала банковских служащих. [11, с. 85-90]

В своем исследовании Р. Долженко обращает внимание на три основных элемента стимулирования инновационного потенциала персонала.

Первым элементом является грейдирование – распределение сотрудников по группам, обладающим равными требованиями к функционалу, опыту, компетенциям.

Вторым элементом является применение к каждому грейду на уровне компетентности определенных требований к инновационной активности с внедрением соответствующих инструментов ее оценки, таких, как количество предложений по совершенствованию и рационализации рабочего процесса, их применимость и эффективность, масштаб предлагаемых инноваций (например подразделение, направление деятельности, предприятие в целом) и других критериев.

Третьим элементом является мотивация персонала к инновационной активности, которая достигается за счет материального поощрения сотрудников с одной стороны и внедрением плана новаторских предложений на месяц с другой.

Следовательно, данный подход Р. Долженко имеет четко выраженную системную основу, поскольку ключевым направлением повышения эффективности инновационной деятельности рассматривается внедрение плана новаторских предложений.

Связывая изложенное с функциями управления, можно говорить о том, что данным исследованием затрагиваются такие функции управления, как организация и планирование, поскольку основой инновационного развития Р. Долженко видит внедрение плана новаторских предложений и разделение сотрудников по уровню квалификации, что определенно влияет на организацию их труда.

При этом очевидно, что предлагаемые инновационные мероприятия имеют своей целью структурирование и регламентацию отношений внутри коллектива, действующего в сложившейся системе управления персоналом.

Говоря о других современных исследованиях в области инновационного развития управления персоналом и предприятием, можно отметить следующие работы:

Статья С. Погребняка «Вовлечение персонала в инновационную деятельность компании», где автор проводит исследование различных механизмов мотивации, поддерживающих жизнеспособность введенной в организации системы вовлечения персонала в общее дело [12, с. 24-30].

Статья С. Богомолова М. Еремеева «Моделирование адаптивного подхода к управлению персоналом в научно- производственном объединении», в которой изучаются особенности творческого развития сотрудников и коллектива в существующей системе управления научно-производственными объединениями [13, с. 103-108].

Статья Т. Родкиной «Логистика кадровых потоков», описывающая зависимость между количеством управленческого персонала организации и производительностью труда на основе анализа факторов системы управления предприятием и особенностей его производственного процесса [14, с. 109-113].

Вопросы формирования инновационного потенциала выпускника вуза, как базы для развития инновационного потенциала будущего работника, подробно рассмотрены И.Шаховой в статье «Трудовой потенциал выпускника вуза – ресурс инновационной экономики», магистральной идеей которой является тесное взаимодействие работодателя и вуза [15, с. 82-85].

В статье «Горизонтальное управление: доверие, координация, лидерство» Б.Мильнер и Т. Орлова [16, с. 76-96] рассматривают различные факторы и условия, влияющие на систему управления персоналом организации, и позволяющие перейти к горизонтальному управлению от вертикального.

Анализ содержания данных статей показывает, что предлагаемые в них инновационные мероприятия направлены на повышение эффективности функций управления в рамках системного подхода, поскольку несмотря на широкий спектр исследованных данными авторами вопросов, функции управления рассматриваются ими с позиции взаимодействия элементов системы управления, рас- пределения функций и налаживания связей между элементами, обеспечения надлежащего контроля и планирования.

Следовательно, основными функциями управления, в контексте которых предлагается проводить инновационные мероприятия являются планирование и контроль, а функция организации управления в данном случае затрагивается по большей части опосредованно, не являясь основным объектом совершенствования в рамках инновационных мероприятий.

Следовательно, ни один из предложенных вышеуказанными авторами инновационных подходов не рассматривает должным образом управление персоналом через призму организации взаимодействия людей, то есть через организацию как функцию управления.

Между тем, именно функция организации является центральной в группе функций управления, поскольку управление как таковое является по сути организации взаимодействия людей для выполнения плана, обеспечивающего удовлетворение мотива через достижение поставленной цели.

При системном подходе организация как процесс взаимодействия отходит на второй план и ее заменяет жесткая иерархия системы, то есть организация взаимодействия заменяется регламентацией (системными связями) взаимодействия элементов системы. При такой замене организация сводятся к обеспечению контроля (надзора) за деятельностью элементов и связей системы, что существенно усложняет планирование, создавая значительное количество искусственно созданных разграничений (барьеров), требует ужесточения поэлементного контроля ведущего к увеличению затрат на контроль, все вышеуказанное значительно снижает эффективность производства и управления.

В этой связи необходимо отметить, что в общем смысле любая система призвана структурировать и регламентировать тот или иной бизнес-процесс (производство, оказание услуги и т.д.), однако когда бизнес-процесс как организация взаимодействия уходит на второй план, а «совершенствование» системы выходит на первый, неизбежно возникают противоречия между самим процессом управления и системой планируемых решений.

Бизнес-процесс представляет собой своего рода инструкцию для организации управления, поскольку уже содержит в себе строго определенную последовательность действия, механизмы саморегулирования и самоконтроля. При этом базой для внешнего контроля становится вход и выход бизнес процесса, что обеспечивает выполнение плана, а это является первоочередной задачей управления.

Однако данное видение взаимосвязи между такими функциями управления, как планирование, организация и контроль в рамках бизнес-процессов, ни в одной из вышерассмотренных статей не прослеживается.

Выводы.

Как показал проведенный анализ, вопросам организации взаимодействия людей в процессе управления персоналом и повышения производительности труда уделяется в современной литературе недостаточно внимания, тогда как именно взаимодействие людей является, с одной стороны, предметом управления персоналом и повышения производительности труда, а с другой, – обусловливает наличие самих процессов производства и управления.

Для того чтобы наиболее полно раскрыть заложенный в функцию организации управления по- тенциал, необходимо отойти от идеи восприятия управления как системы планирования и контроля производства, Необходимо рассматривать управление как процесс организации взаимодействия людей и их обеспечения необходимыми для выполнения производственных задач инструментами. При этом наиболее перспективным методом, по мнению автора, является использование бизнес-процессов для организации взаимодействия людей и управления ими в процессе производства, поскольку в рамках бизнес-процесса люди получают больше свободы за счет изменения условий контроля – от тотального контроля их труда к контролю поставленных задач и достигнутых результатов деятельности.

Это в свою очередь напрямую влияет не только на процесс управления, но и на производительность труда, позволяя сократить избыточные элементы контроля, присущие системному подходу, и повысить производительность труда за счет использования принципов самоорганизации, заложенных в бизнес-процессе и позволяющих сотрудникам эффективно распределять обязанности между собой.

*****

Файоль А. Общее и промышленное управление//Управление это наука и искусство: А.Файоль, Г.Эмерсон, Ф.Тейлор, Г.Форд - М. Изд-во Республика 1992.

Мескон Майкл, Альберт Майкл, Хедоури Франклин. Основы менеджмента. // Перевод с английскогоЛ.И.Евенко. Москва: Издательство "Дело", 1997.

Катасонов С.В. Место и роль профсоюзов в региональных социально-экономических системах России. // Уровень жизни населения регионов России 3/2011.

С. Сухарев. Человеческие активы как альтернатива капиталоемкому инфраструктурному стимулированию инноваций. Кадровик №12 // 2012.

Котов Д.В. Ретроспективный анализ подходов к управлению инновациями. [электронный ресурс]

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. "Современный экономический словарь" [электронный ресурс]

И. В. Блауберг, Э. Г. Юдин. Становление и сущность системного подхода. // Под ред. А. Зотова. М.: Наука. 1973 г.

Системный подход. Википедия — свободная энциклопедия. [ D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85% D0%BE%D0%B4].

Ю. Одегов. Инструменты оценки эффективности работы по управлению персоналом. Кадровик №6 // 2011.

Детмер У. Теория ограничений Гол- дратта: системный подход к непрерывному совершенствованию. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.

Долженко Р. Стимулирование инновационной деятельности банковского персонала. \\ Кадровик №10, 2012.

С. Погребняк. Вовлечение персонала в инновационную деятельность компании. \\ Справочник по управлению персоналом №8, 2012.

С. Богомолов, М. Еремеев. Моделирование адаптивного подхода к управлению персоналом в научнопроизводственном объединении. \\ Кадровик №10, 2012.

Т. Родкина. Логистика кадровых потоков. \\ Кадровик №10, 2012.

Шахова И. Трудовой потенциал выпускника вуза – ресурс инновационной экономики. \\ Кадровик №5, 2013 г.

Горизонтальное управление: доверие, координация, лидерство [Текст] / Б. Мильнер, Т. Орлова. // Проблемы теории и практики управления. - 2012. - №: 11-12.

Список литературы Инновационные подходы к управлению персоналом и их реализация с позиции функций управления

- Файоль А. Общее и промышленное управление//Управление это наука и искусство: А.Файоль, Г.Эмерсон, Ф.Тейлор, Г.Форд -М. Изд-во Республика 1992.

- Мескон Майкл, Альберт Майкл, Хедоури Франклин. Основы менеджмента.//Перевод с английскогоЛ.И.Евенко. Москва: Издательство "Дело", 1997.

- Катасонов С.В. Место и роль профсоюзов в региональных социально-экономических системах России.//Уровень жизни населения регионов России 3/2011. EDN: NTRTQF

- С. Сухарев. Человеческие активы как альтернатива капиталоемкому инфраструктурному стимулированию инноваций. Кадровик №12//2012.

- Котов Д.В. Ретроспективный анализ подходов к управлению инновациями. [электронный ресурс] www.ogbus.ru. EDN: NUDXMD