Инновационные проекты ресурсосбережения при возделывании сельскохозяйственных культур в системах капельного орошения

Автор: Ермаков В.М., Шляхов В.А., Салдаев А.М., Тимченко Е.А., Гарьянова Е.Д.

Журнал: Овощи России @vegetables

Рубрика: Инновационные технологии АПК

Статья в выпуске: 4 (6), 2009 года.

Бесплатный доступ

Дальнейшее повышение эффективности производства сельскохозяйственных культур возможно благодаря использованию накопленного в подразделениях РАСХН интеллектуального потенциала. В частности, в ГНУ ВНИИОБ имеется ряд инновационных разработок по ресурсосберегающим технологиям возделывания сельскохозяйственных культур, в том числе и по системам капельного орошения.

Орошение, капельное орошение, ресурсосберегающие технологии, ма- гниточувствительные датчики, омагничивание воды

Короткий адрес: https://sciup.org/14024826

IDR: 14024826 | УДК: 631.674.6

Текст научной статьи Инновационные проекты ресурсосбережения при возделывании сельскохозяйственных культур в системах капельного орошения

Н а юге России, где осадков выпадает 150-250 мм в год, а испарение составляет 800-1000 мм, при выращивании овощных культур лимитирующим фактором является влага. При этом овощеводство испытывает определенные трудности при орошении возделываемых культур. Эксплуатация существующих систем орошения сопряжена с рядом проблем. Из-за недостаточного выделения финансовых средств на реконструкцию орошаемых участков большая часть их пришла в негодность. Кроме этого, принятые способы полива и подачи воды к местам возделывания связаны с большими потерями ее на фильтрацию и испарение. Эти и другие технологические потери воды резко снижают коэффициент полезного действия оросительных систем, который составляет 0,5-0,6 [1]. Дальнейшее развитие овощеводства Юга России невозможно без перехода на более экономичные способы полива овощных культур.

В течение последних лет в овощеводстве наблюдается значительное увеличение площадей под капельным орошением. В настоящее время только в Астраханской области они составляют около 5000 га. Быстрые темпы внедрения систем капельного орошения объясняются их преимуществами по сравнению с другими способами полива: оптимизируется водно-воздушный режим почвы, растения последовательно обеспечиваются элементами минерального питания, что приводит к существенному увеличению урожайности товарной продукции при значительной экономии оросительной воды. При этом наблюдается экономия труда на возделывание, что для производителей сельскохозяйственной продукции имеет даже большее значение, чем повышение урожайности.

Восьмилетний опыт использования капельного орошения в почвенно-климатических условиях Астраханской области при возделывании таких ведущих культур как томат, перец, баклажан, картофель и др. убедил специалистов, занятых в сельскохозяйственном производстве, что альтернативы капельному орошению в настоящее время не существует.

В то же время, рост площадей под капельным орошением сдерживается высокой стоимостью оборудования, как импортного, так и отечественного, отсутствием на рынке дешевых поливных трубопроводов, в том числе интегрированных трубопроводов с компенсированными капельницами (типа RAM, Drip Net PC, Typhoon и др.). Последние обеспечивают одинаковый расход поливной воды через капельницы по длине до 800 м в большом диапазоне перепада давлений внутри поливного трубопровода, что позволяет планировать участки под орошение с протяженными гонами, а это повышает эффективность использования технических средств. Сдерживающими факторами являются также постоянно растущие расходы на оплату энергоносителей для прокачки и очистки поливной воды и использования средств механизации, а также большие затраты на ручную прополку растений в защитной зоне

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АПК культур на основе приспособленного для осуществления таких технологий специального комплекса трансформированных существующих машин, в частности, комплекса машин для автоматизированной прополки растений пропашных культур в защитной зоне рядков [3].

Способ прополки растений включает укладку на поле совмещенных с ферромагнитными следоуказателями оросительных трубопроводов, фиксирование на ферромагнитном следоуказателе информации о местонахождении растений вдоль оси рядка (вдоль оросительного трубопровода) путем записи сигнала в виде короткого модулированного электромагнитного импульса в момент соприкосновения каждого растения с почвой в процессе механизированной посадки и последующую механизированную прополку в защитной зоне рядков. Запись сигнала осуществляют посредством записывающих магнитных головок посадочной машины, смонтированных на высаживающих рабочих органах. Прополку рядков производят прополочным агрегатом в составе трактора с почвообрабатывающей машиной [4].

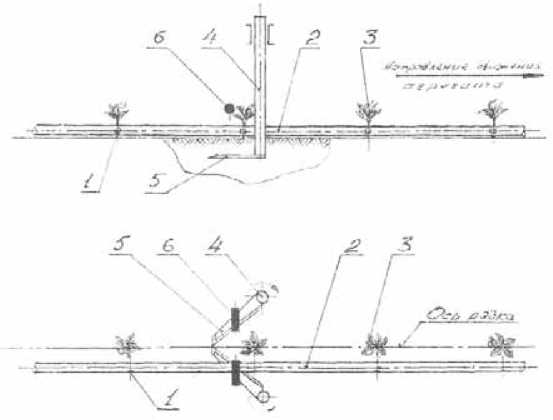

Рис.1. Схема прополочной секции почвообрабатывающего агрегата:

-

1 – капельница со встроенным рядом микромагнитом;

-

2 – поливной трубопровод;

-

3 – культурное растение;

-

4 – поворотная стойка;

-

5 – прополочный нож;

-

6 – магниточувствительный датчик

рядков. При существующей ширине междурядий 1,4 м на одном гектаре раскладывается 7142 м поливных трубопроводов, вдоль которых высажены культуры, а это значит, что на каждом гектаре необходимо прополоть вручную 7142 п.м. На площади 5000 га это уже более 35000 км.

Необходимость разработки ресурсосберегающих технологий возделывания сельскохозяйственных культур, в том числе и в системах капельного орошения, поставила перед наукой вопрос: а есть ли при использовании капельного орошения дополнительные резервы экономии, например, затрат на прополку в защитной зоне рядков, а также поливной воды и вносимых вместе с ней удобрений?

Дальнейшее повышение эффективности производства сельскохозяйственных культур в системах капельного орошения невозможно осуществить без использования накопленного в подразделениях РАСХН интеллектуального потенциала. В частности, в ГНУ ВНИИОБ имеется ряд инновационных разработок, позволяющих практически реализовать перечисленные выше задачи.

Например, раскладываемая ежегодно на полях сеть поливных трубопроводов систем капельного орошения при определенных доработках (в процессе изготовления их совмещают с ферромагнитными следоуказателями) [2] может стать основой для осуществления так называемых информационных технологий возделывания пропашных

Почвообрабатывающая машина выполнена в комплекте с прополочными секциями. Каждая прополочная секция машины (рис.1) содержит вертикальные поворотные стойки 4 с прополочными ножами 5, размыкающимися в пределах защитной зоны рядков и магниточувствительные датчики 6. Магниточувствительные датчики изготавливают в виде перекрывающих поперечные границы укладки поливных трубопроводов 2 стержней и размещают в поперечно-вертикальной плоскости над поливными трубопроводами за осями поворота вертикальных стоек 4 перед точкой смыкания внешних концов прополочных ножей 5. Магниточувствительные датчики каждой прополочной секции подключают ко входу соответствующего канала усилителя, кинематически связанного с механизмами поворота прополочных ножей 5, а сам усилитель снабжают регулируемыми блоками задержки сигналов на возврат прополочных ножей в исходную позицию. Причем, работу регулируемых блоков задержки сигналов синхронизируют со скоростью перемещения прополочного агрегата. Наличие на каждой прополочной секции двух магниточувствительных датчиков 6 обусловлено тем, что при челночном способе перемещения почвообрабатывающего агрегата поливные трубопроводы оказываются или справа, или слева рядков растений.

Работает агрегат следующим образом. В ручном режиме почвообрабатывающую машину при разомкнутых про- полочных ножах 5 заводят на начало гона, заглубляют ножи и включают их в автоматический режим работы. В процессе движения агрегата магниточувствительные датчики 6 считывают с ферромагнитного следоуказателя сигналы, записанные при посадке растений. По сигналам от датчиков прополочные ножи 5 размыкаются и обходят высаженные рядом с оросительными трубопроводами растения 3.

При посадке рассады вручную, а также существующими машинами расстояние между растениями в рядке не кратно шагу между капельницами, поэтому только незначительная часть растений оказывается непосредственно в зоне орошения капельниц, большинство же попадает в промежутки между ними. Поэтому для того чтобы сгладить разницу в водообеспечении всех растений, норму полива назначают такую, чтобы вдоль поливного трубопровода образовывалась сплошная промоченная полоса почвы. Понятно, что такое решение – вынужденное и ведет к излишним затратам на воду и удобрения.

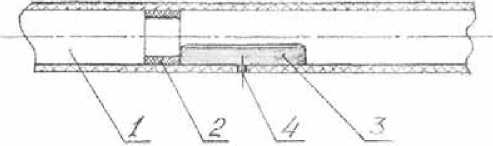

Рис.2. Схема устройства поливного трубопровода:

-

1 – поливной трубопровод;

-

2 – магнит в виде колечка;

-

3 – капельница (условно не разрезана);

-

4 – водовыпуск

Норму полива и, соответственно, расход растворимых удобрений можно снизить, если каждое растение высаживать непосредственно в зону орошения каждой капельницы, практически – рядом с поливным трубопроводом напротив капельниц. Подсчитано, что в зависимости от расстояния между капельницами расход поливной воды при этом можно снизить до30-40%. Но как обнаружить встроенные капельницы при посадке?

В институте предложено несколько способов месторасположения капельниц. Первый – в процессе изготовления поливных трубопроводов рядом с каждой встроенной капельницей размещают колечко из магнитного материала [5]. Такой поливной трубопровод показан на рис.2.

Второй – более приемлемый и не требующий модернизации оборудования для изготовления поливных трубопроводов. Он заключается в том, что один из элементов конструкции самой встроенной капельницы (имеется в виду компенсированная капельница) выполнен из магнитного материала.

Названные трубопроводы с капельницами, совмещенными с устройствами для омагничивания поливной воды, позволяют, во-первых, повысить урожайность за счет омагничивания поливной воды, во-вторых, производить механизированную посадку растений непосредственно в зону орошения капельниц по сигналам от установленных впереди секций посадочной машины магниточувствительных датчиков, реагирующих на локальные магнитные поля совмещенных с капельницами микромагнитов или магнитные поля изготовленных из магнитного материала элементов конструкции капельниц. И, наконец, главное. Выполненная по сигналам магниточувствительных датчиков автоматизированная высадка растений позволит впоследствии осуществить также прополку растений в защитной зоне рядков, так как их местоположение вдоль поливных трубопроводов будет обозначено совмещенными с капельницами микромагнитами. Причем, прополку в рядках предполагается осуществлять описанной выше почвообрабатывающей машиной, магниточувствительные датчики которой будут реагировать на локальные магнитные поля совмещенных с капельницами микромагнитов.

Следует отметить, что описанный здесь способ борьбы с сорняками в защитной зоне рядков с использованием поливных трубопроводов с капельницами, совмещенными с устройствами для омагничивания поливной воды, не имеет аналогов в уровне техники. Реализация описанных новаций позволит автоматизировать (роботизировать) такие элементы технологии механизированного возделывания пропашных культур, как посадка, прополка в защитной зоне рядков, другие операции по уходу при одновременном снижении до 30-40% поливной воды и удобрений за счет локального полива каждого растения омагниченной водой.

Список литературы Инновационные проекты ресурсосбережения при возделывании сельскохозяйственных культур в системах капельного орошения

- Костяков А.Н. Избранные труды./М. Сельхозгиз, 1961.

- Патент 2275016 RU. Опубл. 27.04.2006. Бюл. № 12. Оросительный трубопровод системы капельного орошения, способ вождения сельскохозяйственного агрегата на посадках при капельном орошении и система для автоматического вождения сельскохозяйственного агрегата. Ермаков В.М., Салдаев А.М., Ермаков М.В., Коринец В.В., Шляхов В.А.

- Патент 2299536 RU. Опубл. 27.05.2007. Бюл. № 15. Способ прополки растений пропашных сельскохозяйственных культур в защитной зоне рядков при капельном орошении. Ермаков В.М., Салдаев А.М., Шляхов В.А., Коринец В.В., Гуляева Г.В.

- Патент 2329645 RU. Опубл. 27.07.2008. Бюл. № 21. Способ борьбы с сорняками в защитной зоне рядков пропашных культур в системах капельного орошения. Ермаков В.М., Салдаев А.М.

- Патент 2323567 RU. Опубл. 10.05.2008. Бюл. № 13. Поливной трубопровод системы капельного орошения. Ермаков В.М., Салдаев А.М.