Инновационные технологии поисков и разработки месторождений нефти и газа

Автор: Попов И.П., Томилов А.А., Попов А.И., Авершин А.В.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Дополнения

Статья в выпуске: 2 (51) т.10, 2014 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140219465

IDR: 140219465

Текст статьи Инновационные технологии поисков и разработки месторождений нефти и газа

Тюменский ГНГУ, ОАО “Сургутнефтегаз”, « Роснефть», ОАО “Сургутнефтегаз”, г. Тюмень, Россия

Возрастающее несоответствие между реальным сложным геологическим строением разрабатываемых месторождений и традиционными геологическими представлениями о структуре залежей, пространственном распределении фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) и характере насыщения пород значительно снижает эффективность поисково-разведочных работ, достоверность оценки запасов, обоснование технологических показателей разработки, обусловливает рост непроизводительных затрат, увеличение объемов трудноизвлекаемых запасов.

Более семидесяти лет в нашей стране теория разработки месторождений нефти и газа развивалась в рамках представления абсолютного порового пространства, делящей продуктивный пласт на два принципиально разных типа пород: проницаемый коллектор и неколлектор. Эта концепция в теории фильтрации перестроила под себя все сопредельные научные дисциплины – физику пласта, петрофизику, методологии подсчета запасов, построения геологических и гидродинамических моделей, технологии исследований скважин и разработки месторождений.

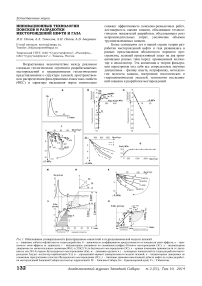

Рис.1. Обоснование универсальности фильтрационно-емкостной и гидродинамической модели залежей а – динамика добычи нефти(газа) по годам разработки; б – зависимость коэффициентов продуктивности от показателя скин-эффекта; в – зависимость скин-эффекта от депрессии; г – индикаторные диаграммы по скважинам (цифры) Южного месторождения (ЗС); д – индикаторные диаграммы по нагнетательным скважинам 80(1) и 520(2) Усть-Балыкского месторождения (ЗС); е – кривая изменения приемистости от давления по скв.204 Ахтырско-Бугундырского месторождения (Кк); ж – динамика средних и з – суммарных показателей по годам разработки месторождения Хаудаг -коллектор карбонатный (Уз); и – упрощенный вариант универсальности модели залежей; к – индикаторные диаграммы по скважинам (продуктивных пластов) Федоровского месторождения (ЗС); л – типичная динамика накопленной добычи нефти по годам разработки месторождений Западной Сибири (коллектор терригенный). ЗС – Западная Сибирь, Кк – Краснодарский край, Уз – Узбекистан.

Что это не соответствует действительности, показывает анализ по месторождениям типичной динамики добычи нефти (газа) по годам разработки (рис. 1 а), на котором можно отчетливо выделить две области (среды) с различными геолого-промысловыми характеристиками: I - высокопродуктивная (трещинная) и II - низкопродуктивная (поровая). Поскольку переход от одной среды ко второй осуществляется постепенно, то существует III переходная зона со средними геолого-промысловыми характеристиками (порово-трещинная и трещиннопоровая). Подтверждением этому служит наличие на месторождениях высоко- средне- и низкодебитных скважин.

Комплексными исследованиями установлена более значительная роль дизъюнктивной тектоники в развитии зон разуплотнения и трещиноватости пород на процесс формирования залежей в различных по литологии отложениях. Зависимость коэффициентов нефтенасыщенно-сти коллекторов и продуктивности скважин от расстояния до тектонических разломов позволяет заключить, что формирование залежей определяет вторичная ёмкость, то есть трещины и капиллярные каналы, соизмеримые с порами, имеющими тектоническое происхождение [1]. Проницаемость пор в 100-1000 раз меньше проницаемости трещин. Поскольку между двумя средами существуют обменные процессы, то в продуктивных толщах развиты трещинные Т, порово-трещинные ПТ, трещинно-поровые ТП и поровые П коллекторы.

Используя идентичный характер зависимостей геолого-промысловых параметров от показателя скин-эффекта и скин-эффекта от депрессии (рис.1 б, в) в работах [2, 3] изложена методика дифференциации типов коллекторов по промысловым данным и динамике показателей разработки. Спектр индикаторных диаграмм (рис. 1г) подтверждает наличие четырех типов коллекторов. По нагнетательным скважинам (рис. 1 д, е) со временем увеличивается приемистость, что обусловлено раскольмати-рованием и раскрытостью трещин. Определяющая величина депрессии (реперссии) 5 МПа, разделяющая две среды (поровую и трещинную), прослеживается по всем зависимостям (рис. 1 в, г, д, е).

При качественном вскрытии бурением продуктивных отложений, непосредственной связи скважин с трещинной емкостью и созданием значительных депрессий в начале вырабатываются трещинные коллетора (Т, ПТ, ТП - показатель скин-эффекта отрицательный), а после их обводнения - участки с низкопроницаемыми поровыми П коллекторами. Поскольку месторождения представляют единые гидродинамические системы, то содержание флюида в трещинной емкости (SQнТ) и поровой (SQнП) примерно одинаковое по 50%. [4] Как видно из рис.1 з -отрезок 1, основные извлекаемые запасы сосредоточены в трещинной емкости (SQнТ). Причем, поскольку отрезок 1 параллелен ординате, то коэффициенты нефтенасыщен-ности и нефтеотдачи коллектора близи к 1.

Как показывает практика [4], из пор извлекаются не более 20% (SQнП’), большая часть запасов поровой емкости (SQнП”) остается невыработанной. Поскольку петрофизическая характеристика коллекторов производится, в основном, по керну и ГИС, то трещинная составляющая не учитывается в полной мере и поэтому низкая достоверность оценки запасов. Исходя из того, что в далекой перспективе отбор из пор П стремиться быть параллельным оси абсцисс, а отбор из трещин параллелен ординате (отрезок 1), то упрощенную фильтрационно-емкостную модель месторождений можно представить рис. 1 и, справедливость такого подхода подтверждает спектр индикаторных диаграмм, полученных по отдельно взятому месторождению (рис.1 г) в процессе разведочных работ [5].

Раздельную выработку запасов и опережающее обводнение трещинной емкости можно исключить, если не нарушать обменные процессы между двумя средами (темп годовых отборов около 2% от Qн баланс.) и рост накопленной добычи должен соответствовать закономерности, отражаемой прямой 2 (рис.1з), которая параллельна отрезку ПТ на кривой SQн. Как видно на дальнейшем продолжении прямой 2 (после т.А1), она является результирующей R между трещинной Т и поровой П средами и обусловливает одновременную их выработку (2% от балансовых запасов). Темп годовых отборов QнПТ увеличивает продолжительность фонтанного способа эксплуатации, длительный безводный период, медленное падение пластового давления, достижение более высоких коэффициентов нефте- и газоотдачи. [5]

Если вскрытие продуктивных отложений осуществляется с репрессией, то индикаторные диаграммы имеют (рис. 1 к) вогнутый или S-образный характер, свидетельствующий о кольматации трещин и снижении проницаемости ПЗП. В процессе освоения скважин и внедрении заводнения происходит их очистка и уровни добычи на начальной стадии разработки могут соответствовать [5] выработке порово-трещинного ПТ, трещинно-порового ТП или даже порового П коллектора. В связи с этим одинаковые уровни годовой добычи повторяются дважды: на начальной стадии, когда происходит очистка трещинной емкости, и на стадии падающей добычи, когда разрабатываются периклинали структур с более худшими коллекторами ПТ, ТП, П. Это позволяет на начальной стадии разработки проектировать уровни добычи на более поздние периоды. Объемы закачиваемой воды также необходимо ограничивать, чтобы не нарушать обменные процессы между двумя средами. И в этом случае также подтверждается универсальный характер модели залежей. Следовательно, неучет фильтрационно-емкостной модели залежей приводит к низкой достоверности запасов и раздельной их выработке. Рассмотрим проявление геологопромысловых особенностей залежей на стадии поисковоразведочных работ и в процессе разработки.

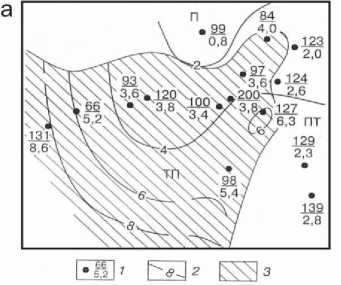

Наличие разуплотненных зон при послойном анализе керна и литолого- геофизических особенностей пласта БС10 по разведочным скважинам Федоровского нефтяного месторождения позволило (рис. 2 а) дифференцировать участки по ФЕС [6]. Зоны развития трещиноватости характеризуются повышенными дебитами, так в скв. 200, 120, 91, 93 они достигали соответственно 56, 147, 176, 310 м3/сутки. В последующем в этой части месторождения сейсморазведкой 2D выявлены тектонические нарушения (рис. 2 б).

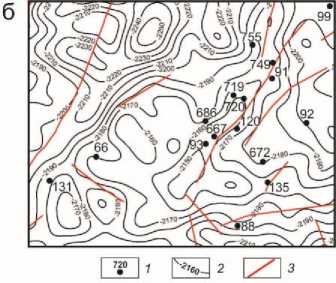

Получение значительных притоков флюидов из пород-коллекторов доюрского основания ЗападноСибирской НГП, например, до 600 м3/сут. нефти на Горелой площади в Ханты-Мансийском районе (Бембель Р.М., Запивалов Н.П. и др., 1995), 1500 метровой толщи гранитов фундамента (на глубинах 3020-4300м при дебитах 1500-2000 м3/сут.) Южно-Вьетнамского шельфа, кварцитовых песчаников Алжирской Сахары (Шахновский И.М., 1996), открывает перспективы поисков залежей нефти и газа в пределах всей земной коры, а не только в ёё осадочном чехле, следовательно размещение первых поисковых скважин в пределах разуплотненных зон будет способствовать открытию новых месторождений нефти и газа. Доказательством изложенного служит получение промышленных притоков нефти и газа с конденсатом из глинистых отложений абалакской свиты, толщина кото- рых в пределах Фроловской НГО изменяется от 10 до 3040 м (рис. 3).

Рис. 2. Влияние тектонического фактора на развитие коллекторов и формирование залежей ( а - схема распространения разуплотненной зоны продуктивного пласта БС 10 Федоровского месторождения: 1 – в числителе номер скважины, в знаменателе суммарная толщина трещиноватых пород, 2 – изопахиты, 3 – ослабленная зона (ТП, П, ПТ - области развития трещинно-поровых, поровых и порово-трещинных коллекторов); б – структурная карта зоны разуплотнения: 1 – добывающие скважины, 2 – изогипсы, 3 – тектонические нарушения).

По ГИС продуктивный пласт (ЮК1) характеризуется увеличением диаметра скважины по отношению к номинальному, что свидетельствует о пониженной механической прочности пород, а изрезанность кавернограммы – об их анизотропии. Наличие разуплотненных зон, а также интенсивные поглощения бурового раствора в процессе бурения указывает на трещинный тип коллектора. Фонтанный приток нефти дебитом 24,18 м3/сут. через 6мм штуцер в скв. 5 Ингинской площади и выпуклый к оси дебитов вид индикаторной диаграммы подтверждает данное заключение [7]. В скв.1 Наргиюганской площади из пласта ЮК1 (интервал 2066-2083 м) через штуцер диаметром 15,2мм получен приток газа дебитом 72,3 тыс. м3/сут. с конденсатом (около 20 м3/сут.). Эти факты указывают, что в глинистых отложениях абалакской свиты имеется трещинная емкость.

Одинаковый по литологии тип пород, схожесть геофизических характеристик пластов ЮК1 и Ф (фроловская свита) (рис. 3), и предполагая единый источник генерации УВ, а также близкие условия формирования залежей, позволило заключить о высокой перспективности также пласта Ф для выявления залежей нефти и газа и рекомендовать опробование этих отложений в поисково-оценочных скважинах на ряде структур Фроловской НГО [7].

На современном этапе доказана приуроченность крупных месторождений (Ромашкинское, Уренгойское, Самотлорское и др.), к разломам кристаллического фундамента, по которым происходит вертикальная миграция нефтегазоносных флюидов в ловушки осадочного чехла.

Подпитка залежей продолжается и в настоящее время, что установлено замерами пластовой температуры во времени и выявлено на Ромашкинском, Шебелинском и других месторождениях [8].

Рис. 3. Геолого-геофизическая характеристика разреза скв. 5 Ингинской площади. 1 – близкие по характеристике интервалы.

Зоны разуплотнения (деструкции) характерны для всего продуктивного разреза (рис.4), в связи с чем, контуры трещиноватых пород совпадают по вертикали с контурами залежей [9]. Следовательно, превалирующее развитие вертикальной трещиноватости объединяет многопластовые месторождения в единую гидродинамическую систему.

Это положение подтверждают перетоки нефти в газовую шапку при разработке залежей группы пластов АС на Федоровском и Лянторском месторождениях, признаки нефти в образцах пород мощной (до 60 м.) глинистой покрышки (скв. 185, 235) перекрывающей нефтенасыщенный пласт АС12 на Приобском месторождении, образование на поверхности фоновых аномалий УВ, выявленных геохимическими исследованиями, аэрофотосъемкой и по снимкам из космоса. Высокая степень локализации участков повышенной продуктивности (зон деструкции) и первоначальный ввод в разработку пласта БС10 Федоровского месторождения, содержащего основные извлекаемые запасы, способствовали межпластовым перетокам и ускоренной выработке трещинной ёмкости всего месторождения. Вследствие этого дебиты по эксплуатационным скважинам (рис. 2 б) 667, 672, 686, 719, 720, 749, 755

достигали 482-690 м3/сут., а накопленные отборы от 705 тыс. до 1,6 млн.т. Подобная практика приводит к формированию трудноизвлекаемых запасов по другим продуктивным пластам, то подтверждается более поздним (по сравнению с пластом БС10) вводом их в разработку и четко прослеживается по динамике технологических показателей (рис. 5).

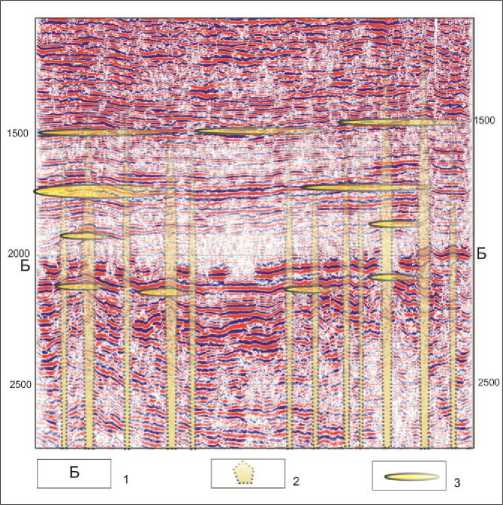

Рис. 4. Временной разрез Федоровского месторождения с участками зон деструкции. 1 - индекс отражающего горизонта, 2 - зоны деструкции, 3 - выявленные залежи УВ.

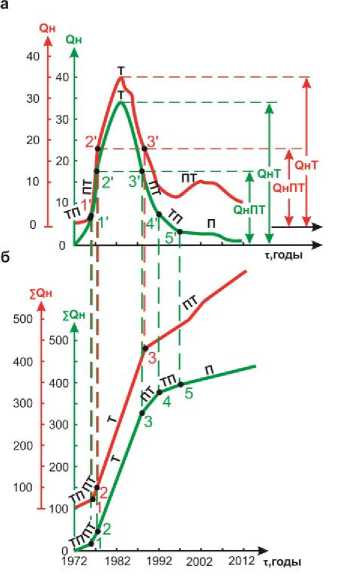

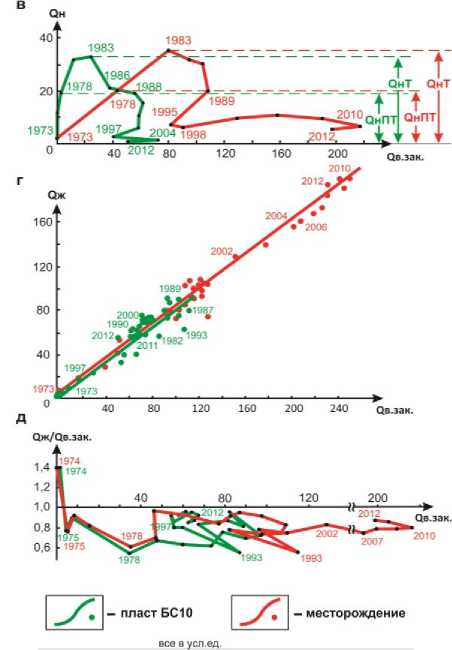

В начале разработки залежи пласта БС10 происходило раскольматирование трещин и уровень добычи соответствовал (рис. 5 а, б) дренированию трещиннопорового ТП (точки 1,1’), порово-трещинного ПТ (точки 2,2’), а после полной их очистки как однороднотрещинного коллектора Т. По завершении его выработки (точки 3,3’), дальнейшим разбуриванием залежи достигнуто освоение коллекторов с более худшими геологопромысловыми параметрами ПТ, ТП, П, уровни добычи по которым соответствуют начальной стадии (рис.5а) когда происходила очистка трещин. Следовательно, при разработке не учитывалась фильтрационно-емкостная модель залежи, что привело к первоочередной выработке и обводнению трещинной емкости и изоляции участков с более низкими ФЕС. Темп отбора QнПТ, обеспечивающий единовременную выработку трещин и пор примерно в 2 раза меньше QнТ (рис. 5 а), т.е. QнПТ≈0,5QнТ, что составляет 2% от балансовых запасов [10].

Согласно рис. 5в с 1978 г. закачиваемая вода полностью контролирует коллектор Т, в 1983 г. достигается максимальная добыча, а в 1988 – завершается его выработка. Как и по рис.5а, QнПТ≈0,5QнТ. С начала разработки и по настоящее время (рис. 5г) закачиваемая вода поступает только в высокопроницаемый коллектор Т (прямолинейная зависимость) и не воздействует на участки с худшими коллекторами ПТ, ТП, П, поэтому низкая эффективность заводнения – Qж/Qв.зак<1 (рис. 5д). Последнее свидетельствует о межпластовых перетоках.

Более поздний ввод в разработку пластов групп АС, БС, Ю нашел отражение в динамике добычи по всему месторождению. Так в 1983г. максимальная добыча по пласту БС10 составила 34,3 млн.т, по месторождению

35,05, в 1988 г. соответственно 19,5 и 23,07, в 1992 г. – 7,5 и 10,8 млн.т, что уменьшило падение добычи и поэтому выработка коллектора Т (т.3’) завершилась на год позже (1989 г.).

Рис. 5. Динамика технологических показателей разработки залежи пласта БС10 и месторождения (а - динамика средней и б – суммарной добычи нефти по годам разработки; в,г,д – зависимость добычи нефти, жидкости, эффективности заводнения от объемов закачиваемой воды – все в усл.ед.).

Эти данные подтверждают одновременную выработку трещинных коллекторов по всему месторождению. Замедление темпа падения добычи после т.3’(рис. 5а) по месторождению свидетельствует, что по другим пластам за счет интенсивного разбуривания периклиналей производится выработка коллекторов ПТ, т.е. с более худшими ФЕС.

Согласно рис. 5в закачиваемая вода с начала разработки контролирует только высокопроницаемый коллектор Т и после полной его выработки 1989 года стабилизация добычи в 1995-2012 гг. обеспечивается дренированием коллекторов ПТ. По месторождению также наблюдается закономерность QнПТ≈0,5QнТ. Закачка воды и отбор жидкости производится, согласно прямолинейной зависимости (рис. 5г), из высокопроницаемого коллектора Т, поэтому также низкая эффективность заводнения – Qж/Qв.зак<1, по-видимому часть закачиваемой воды уходит в законтурную зону.

Гидродинамическую связь между пластами (вертикальную трещиноватость) и по латерали между соседними месторождениями подтверждают трассерные исследования. В 2011 году в нагнетательную скважину 300 (пласт АС7-8) Дунаевского месторождения в качестве индикаторной жидкости закачали 10 м3 водного раствора роданида аммония (200 кг реагента), для контроля использовали 13 добывающих скважин, из которых 9 – на участке Дунаевского и 4 – в пределах Федоровского месторождений. Результаты исследований представлены в таблице 1.

Таблица 1

Результаты трассерных исследований, характеризующие гидродинамическую связь залежей Дунаевского и Федоровского месторождений

|

* 05 <®! О 3 я s 4 о Q. Я О |

Индекс пласта |

о g 5 ® ® « s 3 s WHS H H g 8 в « h о 3 ° |

сз s s S g° в “ ” s O 8 2 M Q m в h1 |

£ я 5 Q S сз' o s a О Я н CL. я я |

д о д О я о Q Я сЗ у сз § я |

Дунаевское месторождение

|

299 |

АС 4-6 |

975 |

0,4 |

2438 |

6,5 |

|

131 |

АС 9 |

1675 |

0,4 |

4188 |

1,16 |

|

122 |

АС 7-8 |

1219 |

0,4 |

3048 |

1,5 |

|

205 |

АС 7-8 |

1485 |

0,4 |

3713 |

2,35 |

|

258 |

АС 7-8 |

1066 |

0,4 |

2665 |

0,72 |

|

259 |

АС 7-8 |

463 |

2 |

232 |

1,24 |

|

275 |

АС 7-8 |

1736 |

3 |

579 |

0,09 |

|

283 |

АС 7-8 |

1859 |

33 |

56 |

0,07 |

|

329 |

АС 7-8 |

613 |

3 |

204 |

0,19 |

|

Федоровское месторождение |

|||||

|

1606 |

АС 9 |

1625 |

0,4 |

4063 |

22,03 |

|

3485 |

АС 9 |

1975 |

10 |

197,5 |

2,02 |

|

3986 |

АС 9 |

1450 |

17 |

85 |

26,7 |

|

5762Гр |

АС 4-8 |

1400 |

1 |

1400 |

5,69 |

|

Итого: |

70,27 |

||||

Анализ таблицы показывает, что в шести скважинах (122, 131, 205, 258, 299, 1606) трассер обнаружен в день его закачки в нагнетательную скважину, а в четырех – (259, 275, 329, 5762Гр) через 1 -3 суток после закачки. Ориентировка каналов фильтрации совпадает с северовосточным направлением естественных разрывных нарушений. Между нагнетательной и всеми контрольными скважинами имеются межпластовые перетоки, как в пределах Дунаевского (пласты АС7-8, АС4-6, АС9), так и по Федоровскому (пласты АС4-8, АС9) месторождениям, что подтверждает гидродинамическую связь многопластовых залежей.

Выводы:

-

1. Разломно-блоковая тектоника способствует развитию трещиноватости, вертикальной миграции УВ и формированию залежей в различных по литологии породах. Выявление зон разуплотнения способствует открытию новых месторождений.

-

2. Высокая степень локализации зон разуплотнения (деструкции) объединяет многопластовые месторождения в единую гидродинамическую систему, а эксплуатация скважин на этих участках характеризуется повышенной продуктивностью, обусловливает межпластовые перетоки, первоочередную их выработку и обводнение трещинной ёмкости, что приводит к формированию трудноизвлекаемых запасов в порах.

-

3. Темп годовых отборов (около 2% от балансовых запасов) исключает раздельную выработку запасов, уменьшает рост непроизводительных затрат (закачек воды, количества скважин) и обеспечивает достижение более высокой нефтеотдачи пластов.

-

4. Тектонический фактор играет определяющую роль в формировании и разработке месторождений УВ.

Список литературы Инновационные технологии поисков и разработки месторождений нефти и газа

- Попов И.П., Попов А.И., Лесной А.Н. Обоснование фильтрационно-емкостной модели юрских залежей и формирования трудноизвлекаемых запасов//Известия вузов. Нефть и газ. Тюмень, 2010. -№ 2. -С. 24-29.

- Попов И.П. Оценка фильтрационно-емкостных свойств коллекторов нефти и газа//ВНИИОЭНГ. ЭИ сер. Разработка нефтяных месторождений и методы повышения нефтеотдачи. -М., 1990. -№ 11. -С.1-8.

- Попов И.П. Об особенностях испытания скважин в коллекторах порово-трещинного типа//Геология нефти и газа. -М., 1992. -№ 10. -С. 42-47.

- Попов И.П. Учет фильтрационно-емкостной модели коллекторов при подсчете и разработке залежей нефти и газа//ВНИИОЭНГ.ЭИ сер. Разработка нефтяных месторождений и методы повышения нефтеотдачи. -М., 1990. -№ 2. -С. 28-33.

- Попов И.П. Об универсальности модели залежей углеводородов и повышении эффективности их разработки//Г еология, геофизика и разработка нефтяных месторождений. -1993. -№ 11-12.-С. 35-39.

- Юрова М.П., Томилова Н.Н. Литолого-геофизическая модель пласта БС10 Федоровского нефтяного месторождения//Геология, геофизика и разработка нефтяных месторождений. -1997.-№ 3. -С. 46-55.

- Конюхов В.И., Ясович Г.С. Перспективы нефтегазоносности низов фроловской свиты (готерив) Западной Сибири//Геология, геофизика и разработка нефтяных месторождений. -1997.-№ 3. -С. 2-6.

- Муслимов Р.Х. Определяющая роль фундамента осадочных бассейнов в формировании постоянной подпитки (возобновлении) месторождений//Нефтяное хозяйство. -2007. -№ 3. -С. 24-29.

- Бембель С.Р. Моделирование сложнопостроенных залежей нефти и газа в связи с разведкой и разработкой месторождений Западной Сибири: «Шадринский дом печати”, 2010. -80 с. Томилов А.А., Попов И.П. О причинах формирования

- трудноизвлекаемых запасов//Естественные и технические науки. -2012. -№ 6 (62). -С. 243-247.