Инновационный характер социально-экономического развития муниципальных территорий

Автор: Попов А.В.

Журнал: Вестник Алтайской академии экономики и права @vestnik-aael

Рубрика: Экономическая теория

Статья в выпуске: 3 (21), 2011 года.

Бесплатный доступ

В данной статье речь идет о разработке реальной программы на ближайшую и долгосрочную перспективу социально-экономического развития муниципальной территории на основе модернизации и инноваций.

Рыночная экономика, модернизация, инновационная деятельность, корпоративное управление

Короткий адрес: https://sciup.org/142178577

IDR: 142178577

Текст научной статьи Инновационный характер социально-экономического развития муниципальных территорий

Современный этап развития рыночной экономики России сопряжен с новыми тенденциями и факторами инновационного характера как на макроуровне, так и на региональном и муниципальном уровнях социально-экономического развития. Переход от «сырьевой» экономики к модернизации и развитию конкурентоспособного отечественного товарного производства на мировых рынках в краткосрочной перспективе – это достаточно амбициозные планы Президента и Правительства РФ, что начинает подтверждаться на практике в форматах законодательной инициативы и государственной поддержки товаропроизводителей и научнотехнического прогресса во всех отраслях экономики. Главное, чтобы это не стало очередной модной компанией предвыборного периода, а формировались новый образ жизни, новое мышление на основе инновационного подхода к экономике и всем действиям как хозяйствующих субъектов, так и власти на всех ее уровнях.

Почему это становится важным фактором роста и экономики муниципальных территорий, бизнеса и местной власти? На этот вопрос необходимо ответить, чтобы разработать реальную программу на ближайшую и долгосрочную перспективу социально-экономического развития муниципальной территории на основе модернизации и инноваций, эффективно используя производственный, экономический потенциал, сформировать основы инвестиционной привлекательности и новые стратегии развития города Рубцовска.

Выстроим алгоритм, или один из реальных и возможных сценариев развития.

На первом этапе необходимо проанализировать ситуацию социально-экономического развития города, определить реальную структуру экономики города, ее перспективы роста и «узкие», или проблемные, места развития. Какие явления происходили в ближайшую пятилетку в социально-экономическом развитии, в про- изводственном и имущественном комплексах, в развитии инфраструктуры, в развитии научнотехнического прогресса и человеческих ресурсов?

Второй этап состоит из процессов формирования составляющих инновационного потенциала территории. Ресурсная составляющая инновационного потенциала является своего рода «плацдармом» для его формирования и развития на долгосрочную перспективу. Она включает основные элементы, имеющие различное функциональное назначение, это ресурсы: материально-технические, информационные, финансовые, человеческие, а также другие виды ресурсов (природные, рекреационные и др.)

Материально-технические ресурсы являются вещественной основой, определяющей технико-технологическую базу инновационного потенциала, которая впоследствии будет влиять на масштабы и темпы инновационной деятельности. В настоящий период, оценивая данные ресурсы города, следует констатировать две тенденции: практически все машиностроительные предприятия в последние десятилетия полностью или частично утратили свой материально-технический потенциал – это «Алттрак», «Сибагромаш», «АЗТЭ», «РМЗ», строительные тресты. Износ основных производственных фондов на предприятиях, в том числе и транспортных, достигает 70–80%, что не позволяет развивать на этих предприятиях новые технологии и обеспечивать НИОКР и выпуск новой продукции. Вторая тенденция – это инновационный подход к процессам стратегического и тактического развития, обновление оборудования и освоение новейших технологий, создание новых товаров и услуг, обеспечивающих конкурентоспособность продукции и компаний (такие предприятия, как ЗАО «РЗЗ», Рубцовский филиал ОАО «Алтайвагон», филиал компании «Вимбил-Дам», ОАО «Мельник», ООО «Алтайтрансмаш-сервис» и др.). Таким обра- зом, потребность в развитии данного инновационного ресурса достаточно важна в стратегическом развитии производственного и научнотехнического потенциала муниципальной территории и ее хозяйствующих субъектов.

Информационные ресурсы – это модели, алгоритмы, программы, проекты и т.п., которые переводят материальные факторы из латентного состояния в активное. Данный вид ресурсов несамостоятелен, лишь объединившись с другими видами ресурсов – опытом, трудом, квалификацией, техникой, технологией, энергией, сырьем, он выступает как движущая сила инновационного потенциала. Запас этих ресурсов вполне достаточен, однако его использование неэффективно с позиции развития новых направлений деятельности как в бизнесе, так и в управлении.

Финансовые ресурсы характеризуются совокупностью источников и запасов финансовых возможностей как у хозяйствующих субъектов, так и у властных структур всех уровней, которые есть в наличии и могут быть использованы для реализации конкретных целей и задач. Наряду с обеспечивающей функцией финансы выполняют и страховую функцию, дублируя, а также измеряя в денежных единицах материально-технические, информационные, человеческие и другие ресурсы. Констатация того, что денег всегда не хватает, не является объективным фактом их отсутствия. В это же время вклады в банковских учреждениях (особенно в Сбербанке) постоянно и устойчиво растут, даже тот факт, что за последние пять лет в городе появились еще представительства и филиалы четырех банков, говорит, что деньги в городе имеются. Правда, использовать их как ресурс инновационного развития, к сожалению, городу не всегда удается. Более того, эти деньги работают опять же на «Садовое кольцо», а не на Россию.

Человеческие ресурсы выступают главной творческой силой, поскольку человек обладает навыками, знаниями, способностями и генерирует новые идеи, воплощаемые затем в инновационной деятельности. Но сегодня многие компании, более того и власть, считают, что народу пока еще много и безработица есть, так что на наш век рабочей силы хватит. Но в цивилизованном мире давно понимают, что изменение парадигмы в отношении персонала – это факт свершившийся и требующий совершенно новых подходов.

В чем суть смены парадигмы в области управления персоналом? Сделаем сравнительный анализ подходов к управлению человеческими ресурсами (УЧР) в середине ХХ в. и в начале ХХI в. (см. табл.).

Сравнительный анализ подходов к УЧР

|

Середина ХХ в. |

Начало ХХI в. |

|

Персонал как затраты |

Персонал как ресурс |

|

Набор и учет кадров |

Наращивание кадрового потенциала |

|

Планирование кадров в соответствии с |

Интеграция планирования человеческих |

|

Тотальный контроль |

Координация целей |

|

Оценка деятельности |

Оценка результата |

|

Основная цель – обеспечение нужных людей в нужном месте и в определенное время |

Основная цель – эффективное и долгосрочное взаимодействие человека и организации |

Таким образом, человеческий ресурс как инновационная составляющая развития становится стратегическим конкурентным преимуществом.

Появляется необходимость научиться управлять человеческими ресурсами в системе корпоративного управления, эффективно использовать знания, навыки и умения персонала, развивать потенциальные возможности сотрудников, в том числе через вложения в человечес- кий капитал. В этом контексте важными и основными для корпораций становятся принципы стратегического управления человеческими ресурсами:

-

1. Люди – главный ресурс организации.

-

2. Интегрированность политики и практики УЧР с организационными целями и стратегиями.

-

3. Значимость человеческих ресурсов как основного элемента культуры организации.

-

4. УЧР – сфера ответственности всех менеджеров организации.

Инновационный характер социально-экономического развития муниципальных территорий

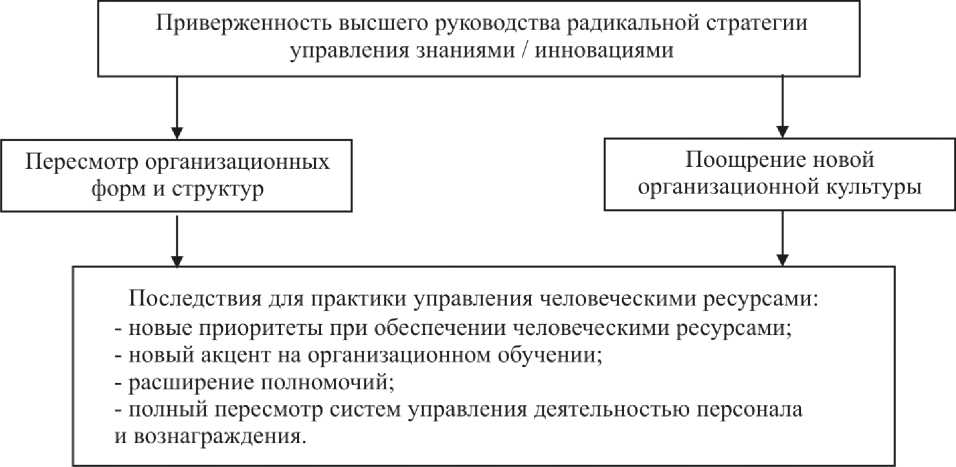

Через понимание системы этих принципов и их практичности высший уровень менеджеров кор- поративного управления приходит к необходимости формирования нового видения УЧР в контексте управления знаниями и инновациями. Сформируем алгоритм данного контекста (см. рис.):

Алгоритм формирования УЧР

Поощрение обучения для осуществления инноваций, в свою очередь, может потребовать инновационных подходов и к обучению.

В этой части полезными могут быть идеи Леонард, которая подчеркивала связь между обучением, знаниями и инновациями, ключевыми элементами которых, по ее мнению, являются:

-

- совместное решение проблем;

-

- экспериментирование и моделирование;

-

- внедрение новых технологических процессов и обучения;

-

- заимствование и усвоение технологических знаний из внешних источников;

-

- усвоение уроков рынка.

Инновации как цель, как средство и как выгодное вложение в будущее социально-экономическое развитие территории, должны быть в центре внимания всего общества.

Завершая описание второго этапа алгоритма, следует еще раз подчеркнуть, что инновационный характер развития сегодня приобретает значимую роль в стратегии социально-экономического развития территории муниципального образования, и важно, чтобы такой новый подход к инновациям стал достоянием и устремлением всего местного сообщества.