Инновационный климат в регионе: состав и факторы развития

Автор: Теребова Светлана Викторовна, Вячеславов Алексей Михайлович

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Экономика региона: проблемы и перспективы развития

Статья в выпуске: 3 (55), 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрена сущность инновационного климата региона, определены показатели, характеризующие его развитие. Проведён анализ состояния инновационной системы региона, а также выявлены ключевые проблемы формирования благоприятного инновационного климата на примере Вологодской области.

Инновационная деятельность, регион, научно-технический потенциал (нтпт), инновационный климат

Короткий адрес: https://sciup.org/147110888

IDR: 147110888 | УДК: 330.341.1(470.12)

Текст научной статьи Инновационный климат в регионе: состав и факторы развития

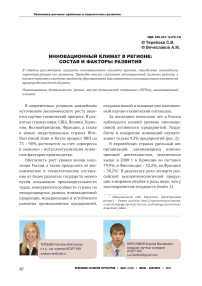

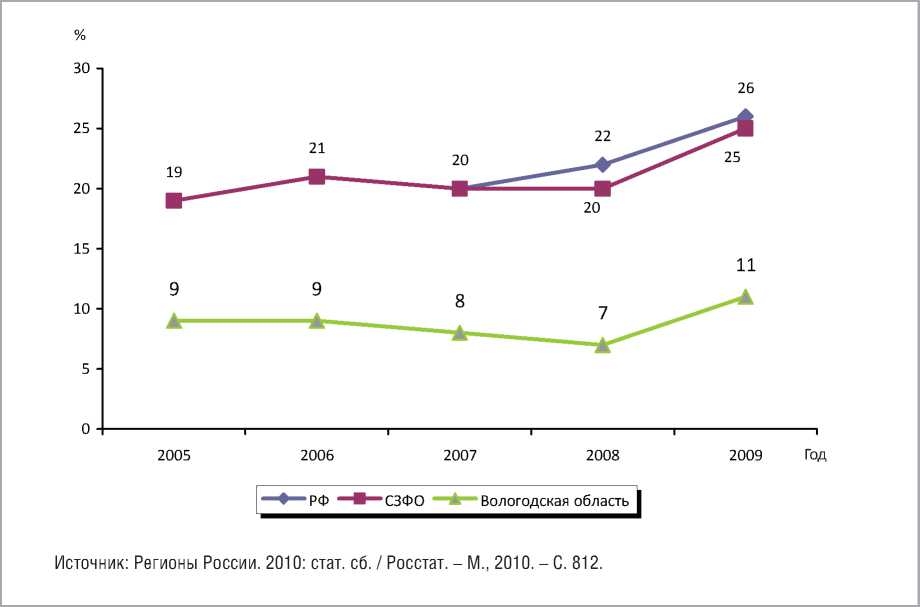

Рисунок 1. Удельный вес организаций, осуществляющих инновационную деятельность, в % к общему числу организаций

Таблица 1. Доля экспорта высокотехнологичной продукции в мировом объёме, в %

|

Страна |

Экспорт высокотехнологичной продукции |

|||

|

2005 г. |

2006 г. |

2007 г. |

2008 г. |

|

|

Финляндия |

21,3 |

18,1 |

17,5 |

17,3 |

|

Франция |

19,1 |

17,9 |

15,6 |

16,4 |

|

Великобритания |

22,1 |

26,5 |

16,1 |

15,1 |

|

Германия |

14,7 |

14,0 |

13,0 |

12,4 |

|

Австрия |

12.8 |

11.2 |

11.1 |

10,8 |

|

Бельгия |

7,1 |

6,7 |

6,6 |

6,8 |

|

Испания |

5,6 |

4,9 |

4,2 |

4,2 |

|

Китай |

н/д |

29,0* |

30,0** |

н/д |

|

Россия |

1,6 |

1,6 |

1,7 |

1,5 |

|

Источники: Eurostat [Эл. ресурс]. – Режим доступа: http://epp.eurostat.ec.europa.eu * По данным газеты «Жэньминь Жибао» [Эл. ресурс]. – Режим доступа: http://russian.people.com.cn/31518/6279883.html ** По данным ООО «Укр-Китай Коммуникейшин» [Эл. ресурс]. – Режим доступа: http://ukr-china.com/news/V_Mire/Po_pokazatelyam_ masshtaba_i_obema_eksporta_otrasli_visokih__tehnologiy_Kitay_ vishel_v_chislo_mirovih_liderov.html *** По данным сайта «Газета.ru» [Эл. ресурс]. – Режим доступа: http://www.gazeta.ru/2005/12/12/oa_181265.shtml |

||||

В Вологодской области в 2009 г. удельный вес организаций, осуществляющих инновационную деятельность, в общем числе организаций составлял 7,6%, что ниже уровня 2000 г. на 3,4%2.

Большинство реализуемых инноваций на предприятиях отечественной про- мышленности являются заимствованными. По данным статистики, в 2009 году предприятиями Вологодской области было создано лишь две передовые производственные технологии, в то время как использовалось 2943 единицы. Однако существенная часть из них (40%) была внедрена более 10 лет назад, что ещё раз подчёркивает инертность в разработке и внедрении передовых технологий на предприятиях.

При покупке результатов НИОКР на ранних стадиях инновационного цикла инвестор испытывает большие риски (из 100 идей на рынке востребованы в среднем 5 – 10). Кроме того, потребуются дополнительные инвестиции, которые составят более 90% от стоимости приобретённого результата НИОКР (традиционно стоимость НИР в промышленной технологии составляет около 5%)3. Это приводит к тому, что зачастую готовая технология покупается за рубежом, предприятие не получает сверхприбыли от инновации. Однако и риски невысоки, т.к. конечная продукция уже апробирована на рынках и получила положительную оценку у покупателей.

Такой подход вряд ли позволит стране стать лидером на мировом рынке. При этом полученная технология может стать катализатором при создании собственных разработок, развитии национальной сферы НИОКР. Некоторые страны, в частности Германия и Япония, придавали особое значение импорту технологий, в результате в настоящее время они являются лидерами в мировом научнотехническом развитии.

В силу объективной неопределённости результатов нововведений, нелинейности связанных с их внедрением экономических эффектов механизмы рыночной конкуренции не позволяют оптимально использовать имеющиеся ресурсы. Это предопределяет критическую зависимость процессов накопления и реализации интеллектуального потенциала от общей культуры хозяйственной деятельности, политики государства, на которое приходится большая часть расходов на науку и образование, финанси- рование долгосрочных инвестиций в развитие инфраструктуры, а также поддержание благоприятного инновационного климата4.

Именно от инновационного климата зависит восприимчивость общества и организаций к созданию и освоению инноваций. Согласно международным стандартам, под инновацией понимается конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедрённого на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам. Это определение принято в качестве официального толкования термина в инновационной политике Российской Федерации5.

Формирование инновационного климата региона – целенаправленная деятельность по созданию благоприятных условий для осуществления и воспроизводства инновационных процессов в интересах обеспечения приоритетов социально-экономического развития территории. Это контролируемый фактор инновационного процесса, который имеет высокий синергетический эффект для экономики региона в целом, достижимый при условии равномерного развития инновационной деятельности на всей его территории.

Понимание инновационного климата региона как результата сложного взаимодействия научно-технологических, социокультурных, финансово-экономических, политических, природно-ресурсных и иных факторов ориентирует на целостное, многоаспектное рассмотрение задачи его формирования в широком социальноэкономическом контексте в целях наиболее эффективного развития территории.

В мировой практике существуют различные показатели, которые дают возможность оценить уровень развития инновационного климата. Это оценка человеческого капитала; показатели, измеряющие знания, научно-технический прогресс; ВРП, инвестиционная привлекательность и инновационная активность региона, структура и объём привлечённых инвестиций, характер и объём НИОКР, уровень инновационной и внешнеэкономической активности хозяйствующих структур и т. д. Именно их совокупность следует рассматривать как системообразующие факторы по созданию «оптимального» инновационного климата6.

Наиболее полно суть инновационного климата отражается в состоянии региональной инновационной системы, обеспечивающей оптимальные условия для протекания процессов создания и внедрения новой продукции.

Инновационная система – это совокупность субъектов и объектов инновационной деятельности, взаимодействующих в процессе создания и реализации инновационной продукции и осуществляющих свою деятельность в рамках проводимой государством политики. Главная задача ИС – создание условий для оптимизации вклада науки и техники в экономическое развитие за счёт введения рыночных принципов в эту сферу и реструктуризации её организационной структуры.

Для исследования уровня развития инновационных процессов на территории региона необходимо провести качественную оценку инновацион- ной системы. В настоящее время существует множество методик, позволяющих оценить её результативность (они разработаны Т.А. Штерцером, С.В. Кортовым, Э.П. Амосенком и В.А. Бажановым)7. Вместе с тем методика, предложенная сотрудниками ЦЭМИ РАН8, на наш взгляд, наиболее полно описывает инновационную систему с точки зрения системного подхода. В соответствии с данной методикой инновационная система характеризуется показателями, распределёнными по трём группам (табл. 2):

Первый блок показателей описывает сложившиеся условия и ресурсы, необходимые для перехода Вологодской области на инновационный путь развития. Данный блок включает 2 основные составляющие: финансирование и кадровый потенциал региональной инновационной системы.

Последние десятилетия во всех странах мира, кроме стран постсоветского пространства, последовательно увеличивается роль государства в финансировании НИОКР и стимулировании инновационной активности. В настоящее время расходы на НИОКР в США составляют 2,7% ВВП, ФРГ – 2,5, Японии – 3,4, Франции – 2,08, Финляндии – 3,48, Израиле – 4,6%. Динамика финансирования российской науки, наоборот, с начала 90-х годов характеризуется резким спадом. В 1990 г. расходы составили 2,03%9 от ВВП, в 2000 г. – 1,05%, в 2005 г. – 1,07, в 2009 г. – 1,25% при значительно меньшем объёме ВВП по сравнению с другими экономически развитыми странами (табл. 3) .

Таблица 2. Показатели для оценки инновационной системы

Показатели на входе инновационной системы (финансирование, кадровый потенциал)

Затраты на НИОКР, в % к ВВП (ВРП)

Внутренние затраты на исследования и разработки по источникам финансирования, в %

Затраты на технологические инновации, в % к ВВП (ВРП)

Персонал, занятый исследованиями и разработками (по категориям), чел.

Удельный вес персонала, выполняющего исследования и разработки, в общем числе занятых в экономике, в % Численность аспирантов и докторантов в расчёте на 100 тыс. населения, чел.

Показатели внутри инновационной системы, характеризующие институциональные условия, в рамках которых она функционирует

Число персональных компьютеров на 100 работников, шт.

Внутренние затраты на исследования и разработки на одного сотрудника, занятого НИОКР

Внутренние затраты на исследования и разработки на одного исследователя

Среднемесячная оплата труда одного занятого НИОКР

Соотношение между среднемесячной оплатой труда персонала, занятого НИОКР, и средней заработной платой по экономике Показатели, характеризующие результативность инновационной системы на выходе

(число научных открытий, изобретений и др.)

Поступление патентных заявок и выдача свидетельств на полезные модели

Удельный вес инновационной продукции в общем объёме отгруженной продукции, %

Доля отгруженной инновационной продукции в ВРП (ВВП), %

Таблица 3. Внутренние затраты на исследования и разработки, в % к ВРП (ВВП)

|

Территория |

Год |

|||||

|

2000 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

|

|

РФ |

1,05 |

1,07 |

1,07 |

1,12 |

1,03 |

1,25 |

|

СЗФО |

1,86 |

1,72 |

1,73 |

1,74 |

1,73 |

1,90 |

|

Вологодская область |

0,05 |

0,04 |

0,06 |

0,07 |

0,08 |

0,14 |

|

Источники: Федеральная служба государственной статистики: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/ wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/account/#; Регионы России. 2010: стат. сб. / Росстат. – М., 2010. – С. 794. |

||||||

Международный академический совет для развивающихся стран рекомендовал России повысить финансирования НИОКР как минимум до 1,5% ВВП10.

По оценкам экспертов ОЭСР, рост государственных ассигнований на НИОКР на 1% повышает вероятность успешности нововведений на 0,85% и на 0,7% увеличивает долю новых продуктов в товарообороте. При этом влияние нововведений на экономический рост выше в тех странах, где интенсивнее ведутся НИОКР. Таким образом, достигается эффект отдачи от отчислений на НИОКР, который приводит к наращиванию конкурентных преимуществ стран-лидеров, позволяя им последовательно повышать эффективность инновационной деятельности. Исследования в 16 государствах ОЭСР доказали, что увеличение их расходов на НИОКР положительно влияет на рост эффективности экономики11.

Основным источником финансирования науки в России являются бюджетные средства. В России в 2009 г. доля бюджетного финансирования в целом по науке составляла 65% (табл. 4) , что выше в сравнении с показателем 2005 г. (60,9%) и 2008 г. (63,1%). В Вологодской области за этот же период она составляла 46,3%, что ниже, чем в 2005 г. (45,0%).

Таблица 4. Структура внутренних затрат на исследования и разработки по источникам финансирования, в % к итогу

|

Показатель |

Вологодская область |

Россия |

||||

|

2005 г. |

2008 г. |

2009 г. |

2005 г. |

2008 г. |

2009 г. |

|

|

Всего |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

|

В т. ч.: собственные средства научных организаций |

34,0 |

30,3 |

43,5 |

9,0 |

8,3 |

7,3 |

|

бюджета |

45,0 |

51,5 |

46,3 |

60,9 |

63,1 |

65,0 |

|

внебюджетных фондов |

– |

0,0 |

- |

1,8 |

1,5 |

1,6 |

|

организаций государственного сектора |

6,2 |

0,9 |

0,1 |

– |

– |

– |

|

организаций предпринимательского сектора |

11,5 |

14,8 |

7,6 |

20,7 |

20,9 |

19,5 |

|

организаций сектора высшего образования |

0,06 |

0,3 |

0,5 |

0,08 |

0,1 |

0,07 |

|

частных некоммерческих организаций |

– |

0,2 |

0,1 |

0,03 |

0,2 |

0,08 |

|

иностранных источников |

3,1 |

2,1 |

0,4 |

7,6 |

5,9 |

6,5 |

Такой показатель, как затраты на технологические инновации, является чрезвычайно важным, поскольку характеризует степень применения результатов научных и технологических исследований в производственной деятельности, приносящей немалый доход региону.

Теория инновационной деятельности предполагает, что чем больше соотношение между затратами на технологические инновации и затратами на исследования и разработки, тем эффективнее работает инновационная система, быстрее и в более полном объёме внедряются передовые достижения науки и техники в производство.

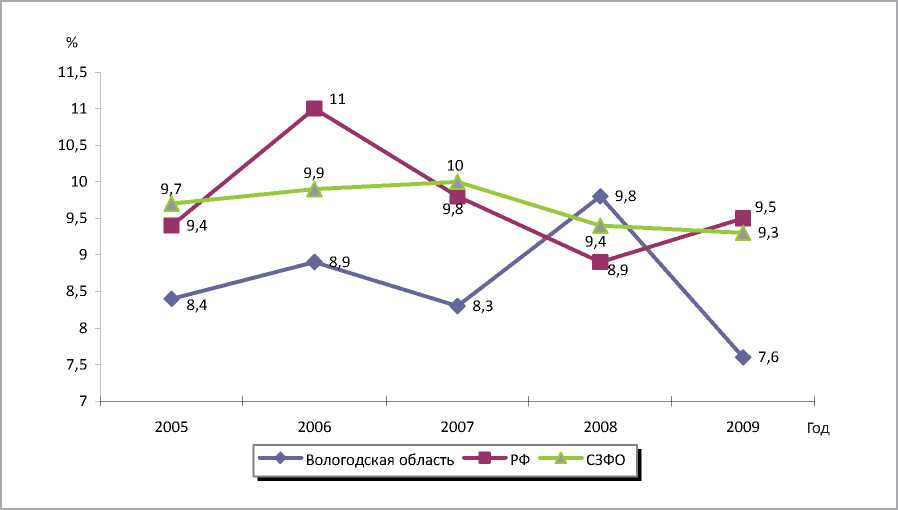

В Вологодской области наблюдается иная тенденция. В регионе значительное превышение соотношения в сторону технологических инноваций перед затратами на НИОКР вызвано двумя факторами. Во-первых, низкими затратами на исследования и разработки. Во-вторых, модернизацией на предприятиях региона, связанной с активной закупкой машин и оборудования, производственным проектированием. С 2000 по 2009 год объём инвестиций в новые технологии и оборудование вырос более чем в 6 раз (рис. 2) .

Недостаточное финансирование науки является одной из основных причин утечки кадров и сокращения материально-технических средств.

Численность персонала в России, занятого исследованиями и разработками, с 1990 по 2009 г. снизилась более чем вдвое (с 1943,4 до 742,4 тыс. чел.). При этом наибольшее сокращение произошло среди учёных – исследователей (на 30% в 2009 г. по сравнению с 1995 г.) и техников (на 38%). В Вологодской области по данным группам наблюдались следующие тренды: увеличение исследователей на 26% и снижение количества техников на 43% (табл. 5) .

В российском обществе наблюдается резкое падение престижа профессии учёного. По данным опроса Всесоюзного центра изучения общественного мнения «Левада-Центр», профессия учёного является престижной по оценкам только 9% жителей страны (для справки: в США по результатам исследований, направленных на ранжирование профессий исключительно по степени престижности в глазах жителей, в 2007 г. профессия учёного заняла первое место по мнению более 50% населения)12.

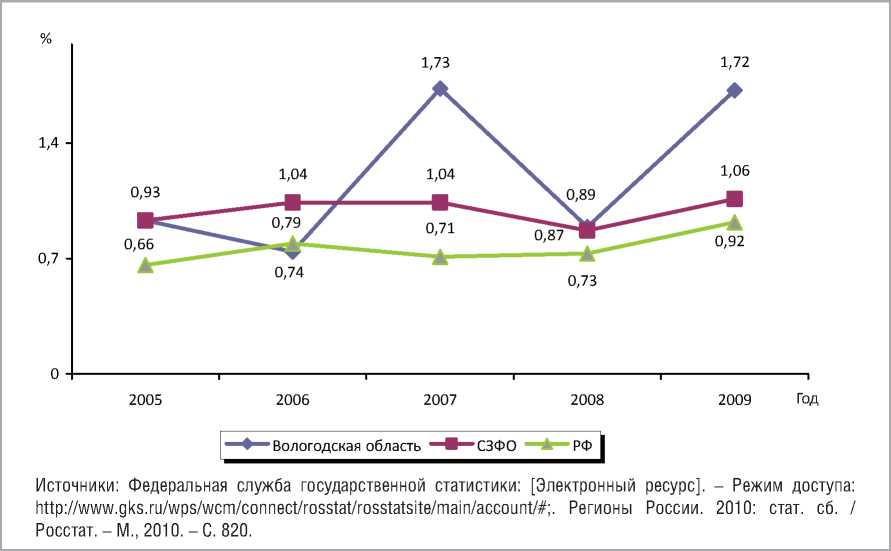

В итоге доля персонала, выполняющего исследования и разработки, в экономике страны в 2009 г. составила всего 1,1%. В Вологодской области ситуация выглядит намного хуже: лишь 0,08% (рис. 3) .

Рисунок 2. Затраты на технологические инновации, в % к ВРП

Таблица 5. Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, чел.

|

Территория |

Исследователи |

Техники |

||||||||

|

1995 г. |

2000 г. |

2005 г. |

2009 г. |

2009/1995, % |

1995 г. |

2000 г. |

2005 г. |

2009 г. |

2009/1995, % |

|

|

РФ |

518690 |

425954 |

391121 |

369237 |

71,2 |

101371 |

75184 |

65982 |

60045 |

59,2 |

|

СЗФО |

83912 |

60224 |

54532 |

52110 |

62,1 |

13989 |

9140 |

7671 |

7054 |

50,4 |

|

Вологодская область |

260 |

288 |

267 |

328 |

126,2 |

37 |

30 |

49 |

21 |

56,8 |

Рисунок 3. Удельный вес персонала, выполняющего исследования и разработки, в общем числе занятых в экономике, в %

Вследствие утечки умов из отечественных научных организаций происходит потеря наиболее конкурентоспособных учёных, находящихся в самом продуктивном возрасте.

Результатом этого стало старение научных кадров, в первую очередь высшей квалификации. Так, в 2009 г. средний возраст докторов наук составил 64,4 года (более 63% докторов пенсионного возраста), кандидатов наук – 51,7 лет, научных сотрудников без учёной степени – 40,2 лет; в 2007 г. – 61,8; 50,0; 40,5 лет соответственно; в 2008 г. – 64,0; 51,8 и 40,4 лет соответственно13. Такая возрастная структура создаёт угрозу для преемственности знаний в российской науке и в конечном счёте ведёт к замедлению перехода к новой экономике.

Второй блок показателей (условия осуществления инновационной деятельности) характеризует институциональную основу, в рамках которой функционирует и развивается региональная инновационная система.

Обеспеченность инновационных процессов информационными ресурсами представлена в таблице 6 . Так, число персональных компьютеров на 100 работников в среднем по СЗФО в 2009 г. составляло 38 штук, что выше показателей по Вологодской области и РФ в целом (35 шт.).

Показателем финансового обеспечения научной деятельности является объём внутренних затрат в расчёте на одного занятого НИОКР и на одного исследователя (табл. 7) . Он включает в себя как текущие затраты (на оплату труда, приобретение сырья, материалов, топлива, энергии и др.), так и капитальные.

В связи с этим данный показатель достаточно комплексно отражает уровень финансирования научноисследовательской деятельности.

Главной причиной переезда и работы за границей для большинства российских учёных являлась низкая оплата их труда в родной стране. В настоящее время ведётся работа по изменению сложившейся ситуации. В декабре 2008 г. была закончена реализация пилотного проекта по совершенствованию системы оплаты труда научных работников и руководителей учреждений РАН. В результате среднемесячная заработная плата научных сотрудников РАН выросла до 33,9 тыс. руб. (при сокращении численности исследователей за период с 2000 по 2009 год на 11%14).

Заработная плата российских учёных остаётся до сих пор существенно ниже по сравнению с коллегами из западных стран. Кроме того, остаются нерешёнными актуальные социальные вопросы (крайне низкий размер стипендий для аспирантов, отсутствие возможности приобретения жилья на льготных условиях, невысокий уровень пенсионного обеспечения и другие), что сдерживает приток молодёжи в научно-исследовательские организации. Предпринимаемых мер явно недостаточно для обеспечения воспроизводства кадров в науке.

Решение задачи обеспечения науки молодыми квалифицированными специалистами представляется возможным только при увеличении уровня зарплаты в данной сфере над зарплатой в среднем по экономике. В противном случае наиболее талантливые и подготовленные сотрудники будут ориентироваться на работу в других отраслях народного хозяйства.

Таблица 6. Число персональных компьютеров на 100 работников, шт.

|

Территория |

Год |

||||||

|

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

|

|

РФ |

18 |

20 |

23 |

26 |

29 |

32 |

35 |

|

СЗФО |

21 |

23 |

25 |

29 |

32 |

35 |

38 |

|

Вологодская область |

17 |

20 |

22 |

24 |

27 |

31 |

35 |

Таблица 7. Внутренние затраты на исследования и разработки, в текущих ценах (тыс. руб.)

|

Регион |

2000 г. |

2005 г. |

2006 г. |

2007 г. |

2008 г. |

2009 г. |

|

В расчёте на одного занятого НИОКР |

||||||

|

Вологодская обл. |

76 |

284 |

358 |

463 |

566 |

654 |

|

СЗФО |

92 |

296 |

366 |

463 |

588 |

662 |

|

РФ |

86 |

175 |

235 |

359 |

485 |

641 |

|

В расчёте на одного исследователя |

||||||

|

Вологодская обл. |

112 |

304 |

388 |

701 |

695 |

911 |

|

СЗФО |

179 |

568 |

695 |

865 |

1100 |

1241 |

|

РФ |

180 |

590 |

743 |

945 |

1147 |

1316 |

|

Источники: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010: стат. сб. / Росстат. – М., 2010. – С. 788, 794. |

||||||

Таблица 8. Соотношение между среднемесячной оплатой труда персонала, занятого НИОКР, и средней заработной платой по экономике, раз

|

Территория |

2000 г. |

2005 г. |

2006 г. |

2007 г. |

2008 г. |

2009 г. |

|

Вологодская область |

1,10 |

0,78 |

н/д |

0,89 |

0,88 |

1,10 |

|

РФ |

1,20 |

1,29 |

1,32 |

1,44 |

1,44 |

1,51 |

|

Источники: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2005: стат. сб. / Росстат. – М., 2006. – С. 140, 772, 780; |

||||||

|

Регионы России. Социально-экономические показатели. 2004: стат. сб. / Росстат. |

– М., 2004. – С. 784. |

|||||

В Вологодской области с начала 2003 года среднемесячная оплата труда одного занятого НИОКР растёт более медленными темпами, чем средняя заработная плата по экономике в целом. Кроме того, величина этого показателя в регионе ниже среднероссийского уровня (табл. 8) .

Третий блок показателей позволяет оценить результаты функционирования региональной инновационной системы.

По показателю изобретательской активности, измеряемому как число отечественных патентных заявок (в том числе и поданных за рубежом) в расчёте на 100 тыс. населения, Россия остаётся на среднем уровне (26), опережая страны Центральной и Восточной Европы: Чехию, Польшу, Венгрию (6 – 7), но отставая от государств-лидеров: США (58), Японии (111) (рис. 4) .

При этом деградация научного потенциала региона и страны в целом продолжается, о чём свидетельствуют незначительный удельный вес инновационной продукции в общем объёме отгруженной продукции, а также невысокая доля отгруженной инновационной продукции в ВРП (ВВП) при наблюдающемся снижении данных показателей (табл. 9) .

Согласно данным статистики, за период с 2000 по 2009 г. число организаций, выполнявших исследования и разработки в Вологодской области, увеличилось с 13 до 1915, их доля в общем числе действующих в регионе организаций и предприятий, напротив, снизилась, составив 0,05% (в 2009 г. по России в целом – 0,07%).

Рисунок 4. Количество выданных охранных документов на изобретения и полезные модели на 100 тыс. населения, ед.

Таблица 9. Удельный вес отгруженной инновационной продукции, в %

|

Территория |

2000 г. |

2005 г. |

2006 г. |

2007 г. |

2008 г. |

2009 г. |

|

В общем объёме отгруженной продукции |

||||||

|

Вологодская область |

8,6 |

4,5 |

5,6 |

7,5 |

6,2 |

2,6 |

|

СЗФО |

5,7 |

3,3 |

4,4 |

3,4 |

3,7 |

3,1 |

|

РФ |

4,4 |

5,0 |

4,7 |

4,6 |

5,0 |

4,5 |

|

В ВРП (ВВП) |

||||||

|

Вологодская область |

10,7 |

5,2 |

7,7 |

10,3 |

8,7 |

3,3 |

|

СЗФО |

4,4 |

2,3 |

3,7 |

2,9 |

2,6 |

2,3 |

|

РФ |

2,1 |

2,5 |

2,9 |

2,9 |

2,7 |

2,4 |

Источник: Регионы России. 2010: стат. сб. / Росстат. – М., 2010. – С. 822.

На территории региона в 1990 г. действовало 25 таких организаций, в том числе 13 конструкторских бюро (к 2009 г. они прекратили своё существование).

Таким образом, можно сделать вывод, что инновационный климат Вологодской области является неблагоприятным для активизации инновационных процессов.

Это подтверждает малый объём средств, направляемых в сферу науки и техники, недостаточная численность научных работников, снижение объёмов производства и реализации инновационной продукции, скромные результаты научно-исследовательской деятельности, неразвитость инновационной инфраструктуры.

Следовательно, инновации ещё не стали одним из основных факторов роста российской экономики. Необходимы серьёзные шаги по изменению сложившейся ситуации, совершенствованию научно-инновационной политики государства.