Инновационный потенциал региона как фактор развития предпринимательства

Автор: Иванов Семен Леонидович, Устинова Ксения Александровна

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Инновационный потенциал развития территорий

Статья в выпуске: 5 т.25, 2021 года.

Бесплатный доступ

Инновационный потенциал регионов выступает существенным фактором развития предпринимательской деятельности в социально-экономической системе. Это может быть обусловлено тем, что одной из основных функций предпринимательства является инновационная функция, реализация которой позволяет предприятиям значительно повышать уровень конкурентоспособности. Несмотря на наличие исследований, содержащих теоретические выводы о взаимосвязи между инновационным потенциалом территорий и предпринимательством, существует не так много работ, содержащих данные, подтверждающие это положение эмпирическим путем. Актуальность работы связана и с наличием дискуссионных положений в отношении теоретико-методологических аспектов исследования (неопределенность в отношении отдельных понятий, методик оценки инновационного потенциала регионов, отсутствие конкретных указаний на критерии, которые характеризуют инновационную функцию предпринимательства, и т. п.). Научная новизна исследования выражена в систематизации подходов к трактовке инновационного потенциала, в обосновании взаимосвязи между инновационным потенциалом и предпринимательством. Цель работы состояла в оценке зависимости развития предпринимательства от инновационного потенциала региона. В рамках исследования применялись различные теоретические и эмпирические методы, включая математическое моделирование. Выделены подходы к трактовке понятия «инновационный потенциал региона», проанализированы существующие методики оценки инновационного потенциала регионов РФ; выявлены критерии, характеризующие инновационную функцию предпринимательства; установлена тесная взаимосвязь между уровнем развития инновационного потенциала региона и уровнем развития предпринимательства посредством проведения корреляционно-регрессионного анализа. Исследование может быть продолжено в направлении поиска других переменных, корреляционно-регрессионный анализ которых позволит сделать более точные выводы об их взаимозависимости и взаимообусловленности.

Предпринимательская деятельность, инновационное предпринимательство, инновационный потенциал регионов

Короткий адрес: https://sciup.org/147237327

IDR: 147237327 | УДК: 352

Текст научной статьи Инновационный потенциал региона как фактор развития предпринимательства

В последние годы наблюдается рост внимания к проблеме взаимообусловленности развития предпринимательства и инновационного потенциала региональных социальноэкономических систем [1; 2]. Возможно, это связано с тем, что инновационный потенциал создает определенные условия для ведения предпринимательской деятельности [1, с. 84]. Кроме того, одной из основных функций предпринимательства является инновационная функция, предполагающая постоянный поиск новых идей, решений, способов производства продуктов и оказания услуг, а также организационных форм по внедрению новшеств2. Отсутствие со стороны руководства желания выполнять указанную функцию может значительно снизить конкурентоспособность предприятия, что особенно актуально в современных экономических реалиях.

Стоит заметить, что обозначенная проблема имеет региональную специфику. Дифференциация регионов по степени развития инновационного потенциала обуславливает наличие особенностей развития предпринимательства в аспекте реализации инновационной функции в рамках каждой социально-экономической системы.

Следовательно, при принятии управленческих решений (например, по стимулированию предпринимательства) необходимо основываться не только на объективных методиках и критериях, но и включать в рассмотрение параметры, связанные с особенностями регионального развития.

Актуальность нашей работы состоит в том, что, несмотря на усиление внимания научного сообщества к проблеме взаимозависимости развития предпринимательства и уровня инновационного потенциала региона, ограничено число исследований, которые бы предлагали оценку такой взаимозависимости при помощи эмпирических методов, в частности математического моделирования, что могло бы позволить судить не только о наличии взаимосвязи между обозначенными параметрами, но и о характере ее силы и направлении. Кроме того, недостаточно проработанными остаются теоретико-методологические аспекты (например, существующая терминологическая неопределенность в отношении некоторых понятий, связанных с темой исследования, способов оценки инновационного потенциала регионов и т. д.).

Научная новизна исследования выражается в нескольких аспектах.

Во-первых, в рамках решения задачи, обусловленной наличием терминологической неопределенности в отношении отдельных понятий, связанных с темой исследования, выделены подходы к определению понятия «инновационный потенциал региона».

Во-вторых, с помощью корреляционнорегрессионного анализа обоснована взаимосвязь между инновационным потенциалом и предпринимательством; выявлено, что инновационный потенциал оказывает наибольшее влияние на удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации.

В качестве объекта исследования выступает предпринимательство в аспекте реализации его инновационной функции, причем в данном случае предпринимательство будет рассматриваться с позиции не только инновационных предприятий (основной вид деятельности которых соответствует ОКВЭД № 72 «Научные исследования и разработки»), но и фирм, обозначенный вид деятельности для которых является второстепенным. Более того, под предпринимательством будут пониматься не только малые или средние предприятия, а предпринимательство в целом (включая крупный бизнес).

Цель работы – произвести оценку зависимости развития предпринимательства от инновационного потенциала региона. Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:

-

1) выделить подходы к определению понятия «инновационный потенциал региона»;

-

2) выполнить анализ существующих методик оценки инновационного потенциала регионов РФ с позиции их основных преимуществ и недостатков;

-

3) осуществить отбор показателей, характеризующих инновационный потенциал регионов и развитие предпринимательства в аспекте реализации его инновационной функции;

-

4) произвести корреляционно-регрессионный анализ между отобранными пока-

- зателями при помощи эконометрических инструментов для оценки зависимости развития предпринимательства от инновационного потенциала регионов.

Обзор литературы

Реализация инновационной функции предпринимательства осуществляется в его инновационной деятельности, результаты которой способствуют удовлетворению будущих запросов потребителя, а также ориентируются на ускорение темпов научнотехнического прогресса3.

Говоря о понятии «инновационная деятельность», следует отметить, что в научной литературе до сих пор так и не сложился единый подход к его пониманию.

Исследователи определяют инновационную деятельность с позиции практического использования инновационного потенциала в массовом производстве с целью получения нового продукта, удовлетворяющего потребительский спрос в конкурентоспособных товарах и услугах» [3, с. 64]. Стоит заметить, что в рамках указанного определения инновационный потенциал рассматривается как важнейшее условие осуществления инновационной деятельности. Л.В. Акопова и Е.А. Жукова считают, что под инновационной деятельностью можно понимать все виды работ по созданию новшеств [4, с. 70].

Большой вклад в исследование отдельных аспектов инновационной деятельности внесли зарубежные ученые. Оригинальную попытку анализа зависимости инновационной деятельности предприятия от религиозных убеждений произвели авторы статьи «How beliefs influence behaviour: Confucianism and innovation in China»4. В частности, они рассмотрели, как конфуцианство связано с инновационной деятельностью на уровне фирм в Китае. Стоит заметить, что попытки обосновать необходимость учета неэкономических (в частности национальных, этнических и религиозных) факторов в рамках экономического развития ранее предприни- мались представителями исторической школы (Ф. Лист, В. Рошер, Б. Гильдебрант и др.). Другим примером может послужить работа [5], автор которой анализирует факторы, стимулирующие инновационную деятельность в Польше. Возможное влияние инновационной деятельности на создание рабочих мест было исследовано в статье [6].

Следует сказать об особой роли инновационной деятельности в обеспечении развития региональной экономики. Мировые тренды развития социально-экономических систем позволяют сделать вывод о необходимости перехода к новой модели развития, базис которой составляют развитие образовательного и научно-технологического потенциала, повышение эффективности экономического менеджмента на основе знаний [7; 8].

Тем не менее, в отдельных регионах до сих пор ощущается нехватка высококвалифицированных кадров и управленцев, способных изменить кризисную ситуацию в сфере производства [7, с. 156] и, как следствие, повысить уровень инновационной активности организаций.

Исследователи отмечают, что инновационная деятельность становится главным фактором выживания предприятия в условиях рынка, поэтому инновационная деятельность предъявляет новые требования к инновационному потенциалу, т. к. от него зависит возможность ее осуществления [1, с. 84]. Кроме того, инновационный потенциал региона создает условия и обеспечивает возможности инновационной деятельности [2, с. 47]. Также инновационный потенциал может рассматриваться как мера готовности и способности экономической системы к осуществлению инновационной деятельности [9, с. 274].

Анализ материалов позволил исследователям заключить, что развитие инновационного потенциала региона способствует интенсификации инновационной деятельности субъектов хозяйствования, росту предпринимательского дохода, а он, в свою очередь, повышает уровень конкурентоспособности региональной экономики [10, с. 151–152].

Е.Ф. Никитская утверждает, что именно инновационный потенциал региона определяет возможность реализации инновационной функции хозяйствующими субъектами (предпринимателями), поскольку он представляет собой совокупность ресурсов и условий, необходимых для ее ведения [11, с. 16].

Отсюда можно сделать вывод о том, что инновационный потенциал региона обуславливает возможность развития предпринимательства и обеспечивает реализацию его инновационной функции через инновационную деятельность.

Стоит обратить внимание на то, что до сих пор так и не сложился единый подход к пониманию сущности понятия «инновационный потенциал». В связи с этим необходимо решить задачу терминологической неопределенности в отношении данного понятия.

Как пишут некоторые авторы, инновационный потенциал региона представляет собой способность региона формировать и использовать инновационные ресурсы, необходимые для инновационного развития, что позволяет региону создавать, распространять и использовать различного вида новшества [2, с. 47].

По мнению Э.Э. Ермаковой, инновационный потенциал представляет собой совокупность способностей и возможностей, необходимых для ведения инновационной деятельности, использование которых помогает осуществить инновацию или быть способным воспринимать нововведения и эффективно их использовать [12, с. 16].

С позиции других ученых инновационный потенциал региона можно рассматривать не только как совокупность инновационных ресурсов, необходимых для осуществления инновационной деятельности, но и как возможность и способность региона создавать и использовать результаты инновационной деятельности [13, с. 172]. Инновационный потенциал – это совокупность как ресурсных, так и организационных возможностей экономической системы к инновационному развитию, обеспечению непрерывного инновационного процесса [9, с. 274].

Таблица 1. Подходы к трактовке термина «инновационный потенциал»

|

Наименование подхода |

Сущность подхода |

Представители |

|

Ресурсный |

Инновационный потенциал как совокупность ресурсов для инновационного развития региона |

Е.П. Маскайкин, Т.В. Арцер |

|

Подход, в рамках которого инновационный по‑ тенциал рассматривается как совокупность спо‑ собностей и возможностей, необходимых для ве‑ дения инновационной деятельности |

Инновационный потенциал как совокупность способностей и возможностей, необходимых для ведения инновационной деятельности |

Э.Э. Ермакова |

|

Комплексный |

Инновационный потенциал и как совокупность ресурсов для инновационного развития региона, и как совокупность способностей и возможно‑ стей, необходимых для ведения инновационной деятельности |

Е.Г. Миронова, Е.С. Рабош |

|

Источники: Маскайкин Е.П., Арцер Т.В. Инновационный потенциал региона: сущность, структура, методика оценки и направления развития // Вестн. ЮУрГУ. 2009. № 21. С. 47–53; Хоровец В.В., Юрковская Г.И. Понятие и сущность инновационной деятельности промышленных предприятий // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2010. Т. 2. № 6. С. 64–65; Акопова Л.В., Жукова Е.А. Инновационная деятельность: проблемы и перспективы // Право‑ порядок: история, теория, практика. 2018. № 2 (17). С. 70–73. |

||

Он определяет инновационную активность регионов (способность производить, внедрять и воспринимать инновации, что является предпосылкой функционирования инновационного типа экономики) [14, с. 392]. Кроме того, авторы акцентируют внимание на том, что инновационный потенциал представлен в виде двух компонентов: научно-технического и предпринимательского потенциала.

Заметный вклад в исследование отдельных аспектов инновационного потенциала внесли зарубежные ученые [15–18]. В частности, была произведена попытка оценить инновационный потенциал стран Европейского союза [15]; выделить основные составляющие ресурсов, которые создают инновационный потенциал скрытых «чемпионов» польской экономики [16].

Представленные трактовки понятия «инновационный потенциал» позволяют выделить подходы к его пониманию. В рамках отдельных подходов исследователи делают акцент на ресурсной составляющей инновационного потенциала, определяя его как способность региона формировать и использовать инновационные ресурсы (в частности, [2]). По мнению других ученых, инновационный потенциал представляет собой совокупность способностей и возможностей, необходимых для ведения инновационной деятельности [3]. Отдельные представители науки пытаются объединить характеристики двух обозначенных подходов, говоря о наличии не только ресурсной компоненты, но и способностей и возможностей региона создавать и использовать результаты инновационной деятельности [4].

Подходы к пониманию «инновационного потенциала» отражены в табл. 1.

Мы будем придерживаться комплексного подхода к пониманию инновационного потенциала, поскольку в его рамках учитываются различные аспекты данного понятия (наличие ресурсов для инновационного развития региона, совокупность способностей и возможностей для осуществления инновационной деятельности).

Методология

При написании статьи использовались теоретические и эмпирические методы-действия (способы достижения научной цели, решения конкретной задачи) и методы-операции (совокупности приемов или операций практического или теоретического освоения действительности). Среди теоретических методов-действий применялись такие, как сравнение и обобщение независимых характеристик. Метод выявления и разрешения противоречий, а также метод постановки проблем использовались в качестве теоретических методов-операций. Как эмпирический метод-операция привлечен метод изучения литературы, документов и результатов деятельности.

Ключевая роль в контексте данного исследования принадлежит математическому моделированию. Обозначенный научный метод применялся для построения корреляционно-регрессионной модели, отражающей зависимость между показателями развития инновационного потенциала и предпринимательства. Модель была построена в среде программирования Excel.

Результаты и дискуссия

Отдельные аспекты влияния инновационного фактора на параметры экономического роста, в т. ч. в региональном измерении, неоднократно исследовались в работах как отечественных, так и зарубежных ученых. Например, представлен механизм формирования и использования инновационного потенциала региона [19]. Инновационное развитие региона – синергетический эффект от результатов развития отдельных элементов экономической системы региона, таких как промышленность, государственное управление, социальная сфера. Можно определить его как совокупность перманентных взаимосвязанных производственных, административных и социальных инноваций в региональной экономической системе [19, с. 89].

Большой вклад в изучение отдельных составляющих инновационного потенциала регионов внесли зарубежные исследователи. Особо хотелось бы отметить труды представителей теории эндогенного экономического роста (P. Romer, R. Lucas, G. Grossman и др.). Исследования этих авторов являются общепризнанным мейнстримом в части изучения влияния отдельных аспектов инновационного потенциала на развитие регионов.

На основе анализа ряда работ [20–23] можно сделать вывод о том, что внутренние (эндогенные) факторы, в частности инновации и знания, вносят существенный вклад в формирование инновационного потенциала региона. Особо отмечена роль в развитии региональной экономики такого фактора, как наука (science) [22].

Выдвинутая в рамках теории эндогенного экономического роста гипотеза о научнотехнологических нововведениях как о внутренних источниках постоянного роста позволила разработать ряд моделей долгосрочного экономического роста, продуцируемого инвестициями, с одной стороны, в физический капитал (техника и оборудование), с другой – в человеческий капитал. Отдельно выделены модели с инвестициями в сектор знаний [7; 20; 23].

В модели Ромера инвестиции бизнеса в научные исследования и разработки в целях получения дополнительной прибыли и происходящее в результате этого накопление знаний составляют основу роста. Подчеркнуто, что экономика может не только сохранять уровень развития, но и расти в долгосрочной перспективе. Основной способ достижения такого роста – повышение в регионе затрат на НИР и численности занятых (в первую очередь ученых и исследователей) [24].

Г. Гроссман и Э. Хелпман предложили эндогенную модель роста, связав экономический рост с внешней торговлей и открытостью регионов. Они выделяют три типа продуктов, производимых в регионе: обычные, современные промышленные и сверхсовременные, созданные в результате НИР и накопления знаний. Последние создают региону технологические преимущества, сравнительные преимущества во внешней торговле и через рост внешней торговли стимулируют экономический рост. Менее развитые регионы, где недостаточно ресурсов для осуществления собственных НИР, могут заимствовать технологии у развитых регионов. Однако трансфер технологий не происходит спонтанно и во многом определяется условиями, которые менее развитые регионы предложат транснациональным корпорациям – носителям таких технологий [25].

В моделях экономического роста с эндогенным техническим прогрессом показано, что технический прогресс и его основа, научные исследования и разработки способствуют экономическому росту. Эндогенные модели основаны на технологиях и иннова- циях, создаваемых в предпринимательском секторе в результате НИР. В ряде моделей сектор НИР считается главным драйвером роста5.

Переходя к вопросу об оценке инновационного потенциала российских регионов, стоит отметить, что наиболее распространенными методиками оценки инновационного потенциала социально-экономических систем являются «Рейтинг инновационных регионов России»6 для целей мониторинга и управления, разработанный Ассоциацией инновационных регионов России (АИРР), а также «Рейтинг инновационного развития субъектов РФ»7, разработанный Национальным исследовательским институтом «Высшая школа экономики» [26, с. 63–64]. Кроме того, в научной литературе можно обнаружить большое количество авторских методик оценки инновационного потенциала, например [27]. Также следует сказать об отдельных международных методиках: Regional Innovation Scoreboard (ЕС), Portfolio innovation index (США) [28, с. 16].

Тем не менее, наиболее часто используемыми отечественными методиками при оценке инновационного потенциала регионов остаются «Рейтинг инновационных регионов России» и «Рейтинг инновационного развития субъектов РФ». Отчасти это обусловлено тем, что показатели, входящие в их состав (например, «научно-технический потенциал», «инновационная деятельность» и др.), как следствие, отражающие уровень инновационного развития регионов, соответствуют сущности понятия «инновационный потенциал региона». Кроме того, ряд показателей свидетельствует о реализации потенциала (например, используемые передовые производственные технологии), последующем его накоплении и развитии. Следует также принимать во внимание и тот факт, что использование интегральных показателей для анализа инновационного потенциала, в т. ч. во взаимосвязи его с реализацией инновационной функции предпринимательства, соотносится с выделенным нами ранее комплексным подходом к исследованию инновационного потенциала.

Говоря о преимуществах и недостатках обозначенных методик, следует обратить внимание на то, что обе отвечают принципу объективности, поскольку используемые в них приемы расчета интегрального показателя соответствуют международным стандартам оценки инновационного потенциала. В частности, в основу «Рейтинга инновационных регионов России» положен подход, используемый Европейской комиссией для проведения сравнительной оценки инновационного развития регионов Евросоюза.

В рамках методики, разработанной Ассоциацией инновационных регионов России, выделяется четыре показателя (научные исследования и разработки, инновационная деятельность, социально-экономические условия инновационной деятельности, а также инновационная активность регионов), на основании которых формируется интегральный показатель оценки инновационного потенциала регионов. Что касается методики, разработанной Национальным исследовательским институтом «Высшая школа экономики», то в данном случае для расчета интегрального показателя применяются следующие подиндексы:

– социально-экономические условия инновационной деятельности, включая образовательный потенциал населения и потенциал цифровизации;

– научно-технический потенциал (кадры для науки, результативность научных исследований и разработок и др.);

– инновационная деятельность (активность в сфере технологических и нетехнологических инноваций, затраты на технологи- ческие инновации, результативность инновационной деятельности);

– экспортная активность (в том числе «экспорт знаний»);

– качество инновационной политики.

Сразу же стоит обратить внимание на то, что показатели обозначенных методик соотносятся между собой, однако в составе «Рейтинга инновационного развития субъектов РФ» присутствуют такие важные показатели, как экспортная активность в области инноваций, а также качество инновационной политики, которых нет в «Рейтинге инновационных регионов России».

Таким образом, было принято решение использовать для анализа инновационного потенциала российских регионов «Рейтинг инновационного развития субъектов РФ», разработанный НИУ ВШЭ.

Чтобы оценить степень взаимообусловленности инновационного потенциала региона и предпринимательства (в аспекте реализации его инновационной функции), необходимо обратить внимание на показатели, которые бы могли охарактеризовать два этих явления.

В качестве критериев оценки уровня развития инновационного потенциала региона можно выбрать показатели, используемые для расчета отдельных субиндексов (в частности субиндекса «научно-технологический потенциал») в рамках «Рейтинга инновационного развития субъектов РФ» НИУ ВШЭ. В качестве примера приведем такие показатели, как:

-

– организации, выполняющие научные исследования и разработки;

-

– численность персонала, выполняющего научные исследования и разработки;

-

– используемые передовые производственные технологии;

– количество патентов, выданных на изобретения.

Выбор данных показателей можно обосновать тем, что развитие предпринимательства в аспекте реализации его инновационной функции требует высокой степени обеспеченности территории квалифициро- ванными кадрами, наличия организаций, которые производят подготовку специалистов в области инноваций, занимаются исследованиями, разрабатывают «инновационные решения». В данном случае развитие предпринимательства может осуществляться на основе приобретения предприятиями «инновационных решений» (патентов, лицензий и других прав интеллектуальной собственности) у тех организаций, которые их создают, с целью дальнейшего использования (коммерциализации) для получения прибыли. Кроме того, наличие в регионе передовых технологий может позволить значительно оптимизировать производственные процессы, в том числе за счет их повсеместного внедрения.

Следует обосновать выбор показателя «количество патентов, выданных на изобретения». В рамках официальной статистики приводятся два похожих показателя относительно количества патентов, выданных как на изобретения, так и на полезные модели. Однако в нашем исследовании было принято решение сосредоточить внимание именно на изобретениях. Во-первых, объектом охраны на изобретение признается не только устройство (как в случае с полезной моделью), но еще и способ производства, а также такие составляющие инновационного продукта, как вещество, штамм, культура и пр. Во-вторых, в случае с изобретением, в отличие от полезной модели, при патентовании предусматривается не только новизна и практическая применимость новшества, но и изобретательский уровень. В-третьих, срок действия патента на изобретения в два раза больше, чем на полезную модель (20 лет против 10). Получается, полезные модели – это «малые изобретения», более простые решения8.

Таким образом, инновационный потенциал представляет собой базис (основу) развития предпринимательства в регионе, поскольку включает ресурсы, необходимые для реализации инновационной функции предпринимательства (наличие квалифицированных кадров, научно-исследовательских организаций, разнообразие категорий прав интеллектуальной собственности и пр.).

Говоря о развитии предпринимательства (в том числе в аспекте реализации его инновационной функции), необходимо понимать, что оно означает. Поскольку развитие представляет собой необратимое, направленное и закономерное изменение материальных и идеальных объектов, в результате чего возникает их новое качественное и (или) количественное состояние9, развитие предпринимательства – это процесс изменения, приводящий к возникновению нового количественного (или качественного) состояния предпринимательства (в контексте настоящего исследования – за счет реализации инновационной функции).

Следует заметить, что среди показателей, характеризующих развитие предпринимательства, обычно используются показатели динамики валовой выручки, маржинальности (в т. ч. удельный вес прибыльных предприятий), изменения EBITDA и т. д., а в экономической теории чаще всего применяется синтетический показатель экономического роста.

Однако в научной литературе отсутствуют конкретные указания на критерии, которые характеризуют инновационную функцию предпринимательства. Тем не менее, ранее в тексте было замечено, что одним из проявлений инновационной функции выступает инновационная деятельность. Таким образом, те параметры, которые будут свидетельствовать о состоянии инновационной деятельности, могут характеризовать и инновационную функцию предпринимательства.

Обзор отдельных исследований позволил сделать вывод о том, что к числу показателей развития предпринимательства в аспекте реализации его инновационной функции можно также отнести10 удельный вес предприятий, осуществляющих технологические инновации; удельный вес предприятий, осуществляющих организационные инновации; удельный вес предприятий, осуществляющих маркетинговые инновации [28; 29].

Однако измерять развитие предпринимательства через изменение показателей удельного веса организаций, осуществляющих определенный вид инноваций, представляется некорректным, поскольку в данном случае непонятны результативность, экономический эффект и масштаб этих инноваций.

Так как в контексте представленного исследования предпринимательство будет рассматриваться с позиции не только инновационных предприятий (основной вид деятельности которых соответствует ОКВЭД № 72 «Научные исследования и разработки»), но и фирм, обозначенный вид деятельности для которых является второстепенным, в качестве показателей, характеризующих развитие предпринимательства, были выбраны следующие:

– объем отгруженных инновационных товаров, работ и услуг;

– затраты на инновационную деятельность организаций.

Значения показателей, характеризующих инновационный потенциал региона, а также развитие предпринимательства в аспекте реализации его инновационной функции, представлены в табл. 2.

Для того чтобы оценить зависимость развития предпринимательства от инновационного потенциала региона, было принято решение произвести корреляционнорегрессионный анализ.

В качестве зависимой переменной (у) будет выступать «развитие предпринимательства» в аспекте реализации его инновационной функции. Тогда независимая переменная (х) – «инновационный потенциал региона».

Независимая переменная (х) представлена следующими показателями:

-

– организации, выполнявшие научные исследования и разработки (х1);

-

– численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками (х2);

-

– используемые передовые производственные технологии (х3);

Таблица 2. Значения показателей, характеризующих инновационный потенциал регионов и предпринимательство в аспекте реализации его инновационной функции (2019 год)

|

Регион |

x1 |

x2 |

x3 |

х4 |

у1 |

у2 |

|

Центральный федеральный округ |

1465 |

342057 |

76099 |

8944 |

1425670,3 |

844271,4 |

|

Белгородская область |

27 |

1563 |

2536 |

175 |

150727,9 |

30653 |

|

Брянская область |

19 |

577 |

2064 |

57 |

16261 |

2200,8 |

|

Владимирская область |

31 |

5048 |

7640 |

197 |

34001,3 |

14058,5 |

|

Воронежская область |

70 |

10919 |

2795 |

503 |

57946,9 |

22435 |

|

Ивановская область |

24 |

637 |

1161 |

76 |

7938,1 |

195,3 |

|

Калужская область |

44 |

7738 |

4639 |

170 |

17575,5 |

5128,5 |

|

Костромская область |

7 |

101 |

1560 |

47 |

5376,4 |

748,3 |

|

Курская область |

18 |

2451 |

1454 |

290 |

26754,2 |

3449 |

|

Липецкая область |

23 |

581 |

2921 |

40 |

56295 |

30970,7 |

|

Московская область |

252 |

82599 |

18419 |

1338 |

299890,3 |

132824 |

|

Орловская область |

19 |

806 |

1574 |

66 |

6528,9 |

962 |

|

Рязанская область |

28 |

2507 |

1923 |

127 |

28477,8 |

4575,8 |

|

Смоленская область |

24 |

888 |

1863 |

27 |

15222,4 |

3803,2 |

|

Тамбовская область |

35 |

905 |

2060 |

93 |

15999,7 |

8225,5 |

|

Тверская область |

32 |

3647 |

4170 |

124 |

24306,6 |

4742,6 |

|

Тульская область |

30 |

4455 |

4539 |

147 |

67069,2 |

56822 |

|

Ярославская область |

44 |

6138 |

3132 |

186 |

29493,3 |

6531,4 |

|

г. Москва |

738 |

210497 |

11649 |

5281 |

565805,9 |

515945,9 |

|

Северо-Западный федеральный округ |

521 |

91422 |

25365 |

2224 |

591698,8 |

186847,1 |

|

Республика Карелия |

23 |

1178 |

707 |

34 |

5719,5 |

4524,9 |

|

Республика Коми |

25 |

1447 |

1156 |

52 |

15680,1 |

8833,8 |

|

Архангельская область |

32 |

971 |

1065 |

77 |

13074,4 |

2535,1 |

|

Вологодская область |

20 |

586 |

3167 |

68 |

23338,4 |

1762,9 |

|

Калинингpадская область |

15 |

1120 |

930 |

75 |

1195,2 |

5943,6 |

|

Ленинградская область |

16 |

7146 |

2762 |

55 |

29055,7 |

35512,8 |

|

Мурманская область |

34 |

2029 |

1375 |

25 |

26705,1 |

1504,5 |

|

Новгородская область |

19 |

1538 |

2134 |

51 |

2507,2 |

1366,5 |

|

Псковская область |

16 |

158 |

1994 |

29 |

2639,5 |

284,2 |

|

г. Санкт-Петербург |

317 |

75228 |

9972 |

1758 |

471768,4 |

124539,1 |

|

Южный федеральный округ |

317 |

26713 |

15660 |

1535 |

196630,6 |

79455,8 |

|

Республика Адыгея |

10 |

276 |

443 |

13 |

7264,1 |

28,2 |

|

Республика Калмыкия |

6 |

149 |

134 |

20 |

152,1 |

18,4 |

|

Республика Крым |

24 |

2045 |

108 |

83 |

194,5 |

764,1 |

|

Краснодарский край |

106 |

6752 |

7375 |

548 |

94788,7 |

28211,2 |

|

Астраханская область |

25 |

830 |

669 |

66 |

1329,7 |

2673,4 |

|

Волгоградская область |

43 |

3582 |

2519 |

270 |

29336,5 |

10654,1 |

|

Ростовская область |

94 |

11974 |

3872 |

494 |

62676,2 |

36551,8 |

|

г. Севастополь |

9 |

1105 |

540 |

41 |

888,8 |

554,7 |

|

Северо-Кавказский федеральный округ |

149 |

6745 |

3436 |

434 |

44225,5 |

5189,2 |

|

Республика Дагестан |

38 |

1442 |

572 |

86 |

514,8 |

313,9 |

|

Республика Ингушетия |

6 |

176 |

38 |

3 |

40,6 |

1,9 |

|

Кабардино-Балкарская Республика |

18 |

1101 |

283 |

67 |

296,7 |

235,8 |

|

Карачаево-Черкесская Республика |

11 |

623 |

176 |

7 |

199,2 |

49,4 |

|

Республика Северная Осетия – Алания |

19 |

563 |

176 |

93 |

148,8 |

20 |

|

Чеченская Республика |

8 |

349 |

210 |

17 |

26,6 |

12,9 |

|

Ставропольский край |

49 |

2491 |

1981 |

161 |

42998,8 |

4555,3 |

|

Приволжский федеральный округ |

690 |

105145 |

76936 |

3508 |

1716539,3 |

437296,2 |

|

Республика Башкортостан |

73 |

7555 |

8614 |

625 |

152873,1 |

28961,8 |

|

Республика Марий Эл |

8 |

191 |

971 |

75 |

16364,5 |

822,3 |

|

Республика Мордовия |

22 |

807 |

2595 |

59 |

63526 |

8295,6 |

|

Республика Татарстан |

129 |

13212 |

8304 |

702 |

582676,4 |

107097,7 |

|

Удмуртская Республика |

30 |

2036 |

6642 |

126 |

74298,4 |

5156,1 |

|

Чувашская Республика |

30 |

1445 |

3527 |

97 |

24761,5 |

9212,5 |

|

Пермский край |

67 |

10058 |

13690 |

296 |

223397,9 |

28086,1 |

|

Кировская область |

25 |

1493 |

2835 |

86 |

29363,7 |

6425,3 |

|

Нижегородская область |

96 |

41726 |

8639 |

380 |

266444,5 |

155191,2 |

|

Оренбургская область |

27 |

878 |

1265 |

109 |

41663,7 |

13977,1 |

|

Пензенская область |

30 |

5686 |

2002 |

130 |

21014,5 |

5177,1 |

|

Самарская область |

62 |

9769 |

8037 |

444 |

164854,9 |

51893,8 |

|

Саратовская область |

62 |

5360 |

7734 |

223 |

13457,7 |

8083,2 |

|

Ульяновская область |

29 |

4929 |

2081 |

156 |

41842,4 |

8916,3 |

|

Уральский федеральный округ |

255 |

44920 |

31979 |

1007 |

501088,9 |

110966,3 |

|

Курганская область |

10 |

637 |

1584 |

46 |

6936 |

1141,8 |

|

Свердловская область |

121 |

21006 |

13102 |

481 |

168148,7 |

34943,7 |

|

Тюменская область |

38 |

6086 |

1929 |

124 |

171589,4 |

13861,3 |

|

Челябинская область |

62 |

15600 |

7584 |

276 |

96945,4 |

22292,1 |

|

Сибирский федеральный округ |

430 |

51577 |

23452 |

1977 |

248562 |

174632 |

|

Республика Алтай |

9 |

89 |

224 |

1 |

197,6 |

113,9 |

|

Республика Тыва |

10 |

387 |

69 |

1 |

61,5 |

2302 |

|

Республика Хакасия |

9 |

107 |

643 |

13 |

540,4 |

171,7 |

|

Алтайский край |

37 |

2432 |

2598 |

158 |

13167,2 |

7056,1 |

|

Красноярский край |

70 |

7572 |

4275 |

405 |

143245,7 |

69861,2 |

|

Иркутская область |

44 |

4002 |

3001 |

156 |

14362,8 |

40265,7 |

|

Кемеровская область |

30 |

1177 |

3963 |

173 |

17431,1 |

10158,1 |

|

Новосибирская область |

116 |

21690 |

3563 |

485 |

24521,5 |

9163 |

|

Омская область |

42 |

4445 |

3194 |

227 |

15543 |

18201,1 |

|

Томская область |

63 |

9676 |

1922 |

358 |

19491,2 |

17339,3 |

|

Дальневосточный федеральный округ |

224 |

13885 |

9718 |

473 |

138966,5 |

115475,2 |

|

Республика Бурятия |

28 |

1048 |

538 |

25 |

2433,1 |

6063,7 |

|

Республика Саха (Якутия) |

30 |

2114 |

892 |

66 |

7162,8 |

4800,7 |

|

Забайкальский край |

18 |

443 |

1347 |

22 |

342,6 |

944 |

|

Камчатский край |

17 |

907 |

720 |

2 |

2132,1 |

1074,5 |

|

Приморский край |

43 |

5673 |

1285 |

182 |

49766,5 |

3220,5 |

|

Хабаровский край |

39 |

1751 |

3006 |

97 |

62799 |

28532,8 |

|

Амурская область |

17 |

527 |

638 |

55 |

2560,5 |

2507,8 |

|

Магаданская область |

10 |

546 |

434 |

7 |

1618,7 |

517,8 |

|

Сахалинская область |

15 |

715 |

618 |

7 |

8924,9 |

66821,6 |

|

Примечание: х1 – организации, выполнявшие научные исследования и разработки (ед.); х2 – численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками (ед.); х3 – используемые передовые производственные технологии (ед.); х4 – выдача патентов на изобретения (ед.); у1 – объем отгруженных инновационных товаров, работ и услуг (млн руб.); у2 – затраты на инновационную деятельность организаций (млн руб.). Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели / Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/ folder/210/document/13204 |

||||||

Таблица 3. Результаты корреляционного анализа

|

Переменные |

Коэффициент корреляции Пирсона |

Оценка тесноты взаимосвязи (по шкале Чеддока) |

|

х1 – у1 |

0,50 |

средняя |

|

х2 – у1 |

0,56 |

средняя |

|

х3 – у1 |

0,52 |

средняя |

|

х4 – у1 |

0,54 |

средняя |

|

х1 – у2 |

0,98 |

очень высокая |

|

х2 – у2 |

0,99 |

очень высокая |

|

х3 – у2 |

0,98 |

очень высокая |

|

х4 – у2 |

0,99 |

очень высокая |

|

Источник: Регионы России. Социально‑экономические показатели / Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204 |

||

Организации, выполнявшие научные исследования и разработки

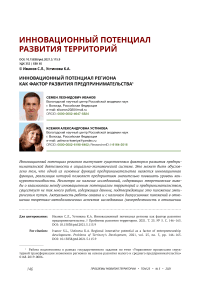

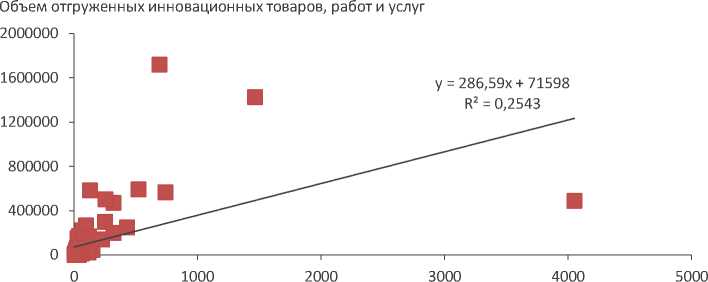

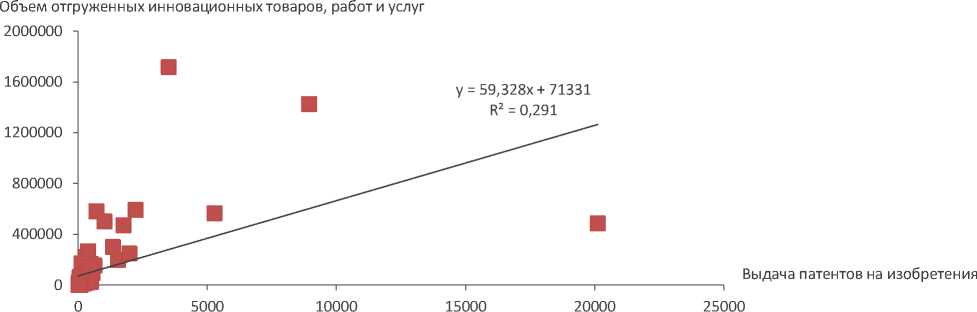

Рис. 1. Графическое изображение зависимости переменных х1 – у1 и х2 – у1

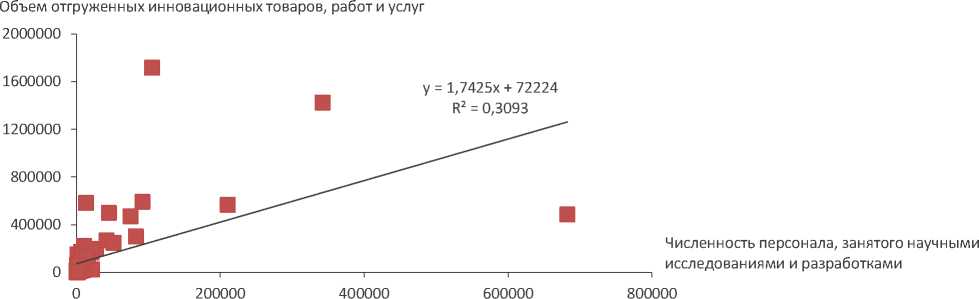

Рис. 2. Графическое изображение зависимости переменных х3 – у1 и х4 – у1

Организации, выполнявшие научные исследования и разработки

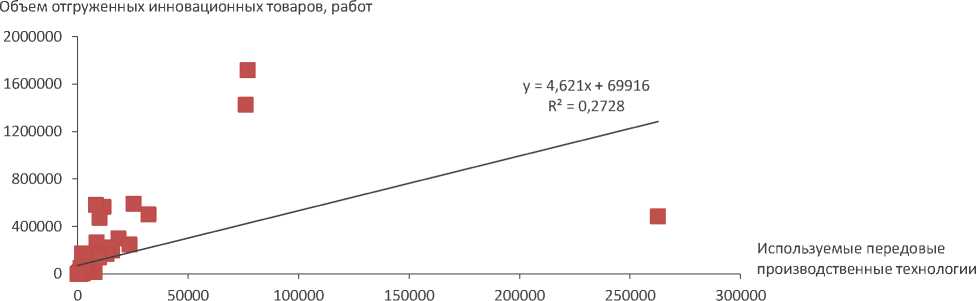

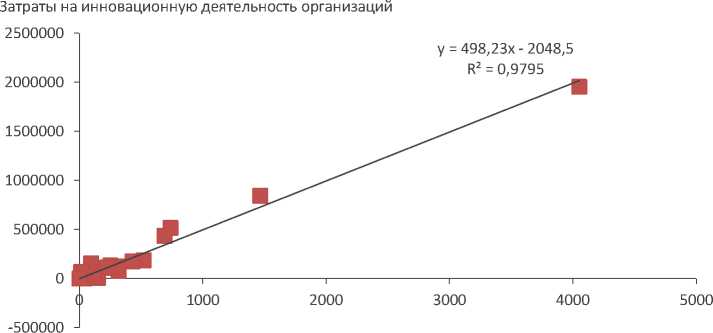

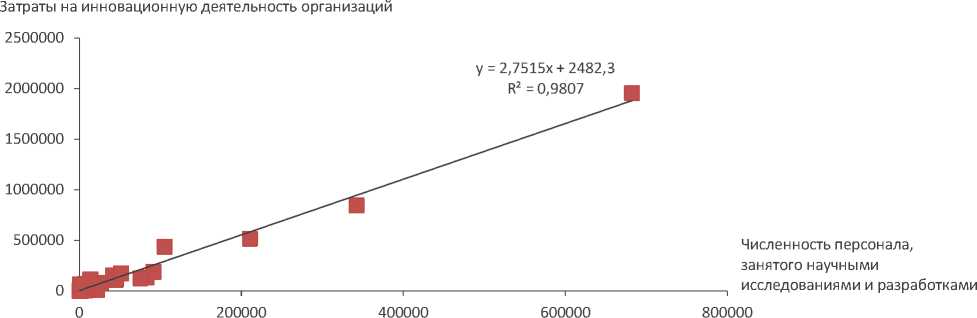

Рис. 3. Графическое изображение зависимости переменных х1 – у2 и х2 – у2

Затраты на инновационную деятельность организаций

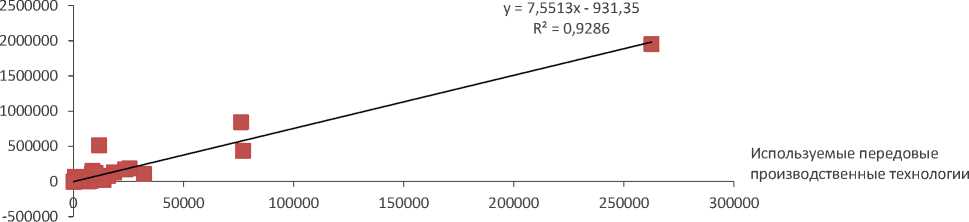

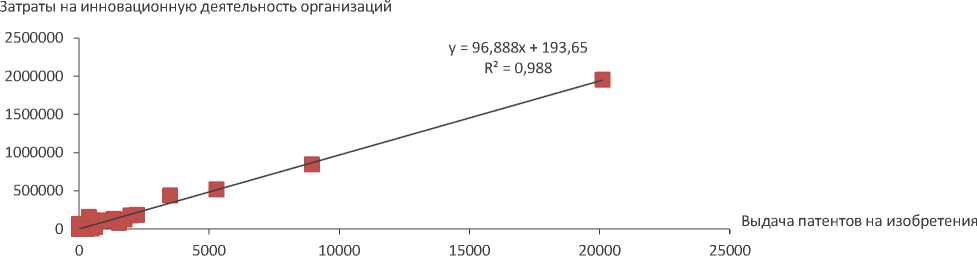

Рис. 4. Графическое изображение зависимости переменных х3 – у2 и х4 – у2

– выдача патентов на изобретения (х4).

Зависимая переменная (у) представлена показателями:

– объем отгруженных инновационных товаров, работ и услуг (у1);

– затраты на инновационную деятельность организаций (у2).

Таким образом, коэффициент корреляции будет рассчитан отдельно для каждой пары показателей: (х1 – у1), (х2 – у1), (х3 – у1), (х4 – у1), (х1 – у2), (х2 – у2), (х3 – у2), (х4 – у2). В конечном итоге это позволит сделать вывод о том, оказывает ли инновационный потенциал региона влияние на развитие предпринимательства (в аспекте реализации последним инновационной функции).

Расчет коэффициента корреляции осуществлялся в программе Excel при помощи встроенной статистической функции. Полученные значения были интерпретированы по шкале Чеддока. Результаты корреляционного анализа обозначенных переменных представлены в табл. 3.

На рис. 1–4 дано графическое изображение зависимости исследуемых переменных.

Таким образом, развитие предпринимательства (в аспекте реализации инновационной функции) зависит от инновационного потенциала региона. Наибольшее воздействие на развитие предпринимательства в контексте повышения затрат на инновационную деятельность организаций оказывают такие показатели, характеризующие инновационный потенциал региона, как «численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками» и «выда-

ча патентов на изобретения». Как уже было отмечено выше, предприятия, приобретая права на интеллектуальную собственность, могут использовать их для дальнейшего получения прибыли в процессе коммерциализации. Следовательно, это вызывает рост затрат предприятий на инновационную деятельность (с одной стороны, на приобретение патентов, с другой стороны, на процедуры, связанные с коммерциализацией научных исследований и разработок, и, наконец, на повышение квалификации персонала).

Несмотря на то, что уровень значимости взаимосвязи инновационного потенциала региона и развития предпринимательства относительно «объема отгруженных инновационных товаров, работ и услуг» несколько ниже, чем в первом случае (когда речь велась о развитии предпринимательства в контексте повышения показателя затрат на инновационную деятельность), это вовсе не означает, что инновационный потенциал региона не оказывает должного воздействия на развитие предпринимательства. Дело в том, что разработка новшеств и перевод их в разряд инноваций – процесс небыстрый. Более того, он требует большого количества затрат, обеспечения квалифицированными кадрами и пр. Также обозначенный процесс может сдерживаться условиями контрактов с контрагентами (например, по срокам реализации). Таким образом, даже наличие «средней» тесноты взаимосвязи (по Чеддоку) между приводимыми показателями уже говорит о наличии воздействия инновационного потенциала региона на развитие пред-

принимательства в аспекте реализации его инновационной функции. Причем в данном случае на развитие предпринимательства особым образом влияет кадровая составляющая инновационного потенциала («численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками»).

Получается, что показатель затрат на инновационную деятельность организаций свидетельствует, скорее, об уровне «инвестирования» предприятий в свое будущее развитие, в то время как показатель объема отгруженной инновационной продукции – есть не что иное как индикатор результативности деятельности предпринимательства в аспекте реализации инновационной функции.

Выводы и рекомендации

На основании изложенного выше можно сделать ряд частных выводов.

-

1. Произведена попытка решить проблему терминологической неопределенности в отношении некоторых понятий, связанных с темой настоящего исследования. В частности, выделены подходы к определению понятия «инновационный потенциал региона»: ресурсный подход; подход, в рамках которого инновационный потенциал региона рассматривается как совокупность способностей и возможностей, необходимых для ведения инновационной деятельности; комплексный подход. В отношении инновационного потенциала региона мы предлагаем придерживаться комплексного подхода, поскольку он, в отличие от других, подчеркивает и раскрывает многоаспектность данного понятия.

-

2. В качестве методики оценки уровня развития инновационного потенциала региона был предложен «Рейтинг инновационного развития субъектов РФ», разработанный Национальным исследовательским институтом «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

-

3. Показана взаимосвязь инновационной функции предпринимательства с инновационной деятельностью. Таким образом, выбор параметров, характеризующих иннова-

- ционную функцию предпринимательства, осуществлялся с позиции тех критериев, которые характеризуют инновационную деятельность организации.

-

4. На основании результатов проведенного корреляционно-регрессионного анализа можно сделать вывод о том, что инновационный потенциал региона оказывает положительное влияние на развитие предпринимательства в аспекте реализации его инновационной функции.

Однако стоит обратить особое внимание на то, что в рамках данного исследования не были учтены все показатели, которые характеризовали бы как инновационный потенциал региона, так и развитие предпринимательства в аспекте реализации инновационной функции. Таким образом, исследование может быть продолжено в направлении поиска других переменных, построение корреляционно-регрессионного анализа между которыми позволит сделать более точные выводы об их взаимозависимости и взаимообусловленности.

Кроме того, с целью выявления отношения не только субъектов предпринимательства, но и представителей органов власти как к вопросу влияния инновационного потенциала региона на уровень развития предпринимательства, так и определению факторов, оказывающих воздействие на предпринимательство, считаем актуальным привлекать данные социологических исследований (полученных посредством анкетирования и глубинных интервью).

Потребуется и дополнительный мониторинг существующих и запланированных мер поддержки предпринимательства. Необходима разработка единой открытой цифровой платформы, содержащей информацию обо всех субъектах предпринимательства, получивших поддержку со стороны региональных бюджетов, институтов развития, с указанием базовых характеристик их деятельности (объем выделенных средств, источники финансирования, место регистрации, вид деятельности и т. д.). Это позволит повысить доверие к мерам государственной поддержки, снизит риски не- эффективного расходования средств и в перспективе создаст предпосылки для разработки комплексной системы оценки эффективности государственных инвестиций, дающей возможность, в том числе, сравнивать показатели деятельности компаний, получивших господдержку и не получивших ее в силу тех или иных обстоятельств.

В целом же обозначенные мероприятия необходимо осуществлять в рамках региональной инновационной политики, поскольку входящие в ее состав инструменты (например, финансовое обеспечение, в том числе субсидии, гранты, кредиты, займы, гарантии, взносы в уставной капитал и др.)11 могут оказать стимулирующее влияние на развитие предпринимательства в аспекте реализации его инновационной функции.

Результаты работы могут быть полезны представителям бизнеса, а также органам управления на региональном и федеральном уровнях, заинтересованным в решении обсуждаемых в рамках исследования проблем (рост инновационного потенциала регионов, развитие предпринимательства, детерминация параметров, его обуславливающих).

Список литературы Инновационный потенциал региона как фактор развития предпринимательства

- Саркисян А.Ф., Саркисян А.Ф. Роль инновационного потенциала в инновационном развитии предприятия // Вопросы науки и образования. 2017. № 6 (7). С. 84-85.

- Маскайкин Е.П., Арцер Т.В. Инновационный потенциал региона: сущность, структура, методика оценки и направления развития // Вестн. ЮУрГУ. 2009. № 21. С. 47-53.

- Хоровец В.В., Юрковская Г.И. Понятие и сущность инновационной деятельности промышленных предприятий // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2010. Т. 2. № 6. С. 64-65.

- Акопова Л.В., Жукова Е.А. Инновационная деятельность: проблемы и перспективы // Правопорядок: история, теория, практика. 2018. № 2 (17). С. 70-73.

- Swiadek A. Sales range and innovative activity in the manufacturing system of Poland. Equilbrium-quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 2013, vol. 13, no. 4, pp. 725-740.

- Van Roy V., Vertesy D., Vivarelli M. Technology and employment: Mass unemployment or job creation? Empirical evidence from European patenting firms. Research Policy, 2018, vol. 47, no. 9, pp.1762-1776.

- Ускова Т.В. Управление устойчивым развитием региона. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2009. 355 с.

- Усков В.С. Развитие промышленного сектора РФ в условиях новой технологической революции // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2019. Т. 12. № 2. С.128-145.

- Сазонова А.С., Филиппова Л.Б., Филиппов Р.А. Оценка инновационного потенциала региона // Вестн. Воронеж. гос. ун-та инженер. технологий. 2017. Т. 79. № 2 (72). С. 273-279.

- Нестерова Н.Н. Инновационный потенциал: роль и место в развитии экономики региона // Социально-экономические явления и процессы. 2021. № 10. С. 151-154.

- Никитская Е.Ф. Инновационный потенциал регионов России: методология оценки и пути развития // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2013. № 44 (182). С. 11-24.

- Ермакова Э.Э. Инновационный потенциал региона // Вестн. Гродн. гос. ун-та им. Янки Купалы. Сер. 5: Экономика. Социология. Биология. 2013. № 2 (153). С. 16-24.

- Миронова Е.Г., Рабош Е.С. Современные подходы к определению инновационного потенциала региона // Поколение будущего: взгляд молодых ученых: сб. науч. ст. 3-й Междунар. молодеж. науч. конф.: в 2-х т. / отв. ред. А.А. Горохов. Курск, 2014. С. 172-174.

- Рогатых Д.А., Бекишев Ю.А. Сущность понятия «инновационный потенциал» // Мировая наука. 2019. № 12 (33). С. 391-394.

- Roszko-Wojtowicz E., Bialek J. Evaluation of the EU countries' innovative potential - multivariate approach. Statistics in Transition New Series, 2017, vol. 18, pp. 167-180.

- Zastempowski M. The innovative potential of the hidden champions of the polish economy. Contemporary Management Quarterly, 2011, no. 3, pp. 52-58.

- Blanchard S., Freiman V., Lirrete-Pitre N. Strategies used by elementary school children solving robotics-based complex tasks: Innovative potential of technology. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2010, no. 2, pp. 2851-2857.

- Ahedo M. Exploring the innovative potential of SMEs in Spain. Transfer, 2010, vol. 16, pp. 197-209.

- Павлыш Е.В. Механизм формирования и использования инновационного потенциала региона // Часопис економiчних реформ. 2018. № 1 (29). С. 83-90.

- Rivera-Batiz L.A., Romer P.M. Economic integration and endogenous growth. The Quarterly Journal of Economics, 1991, vol. 106, pp. 531-555.

- Romer P.M. Two strategies for economic development: Using ideas and producing ideas. The World Bank Economic Review, 1992, vol. 6, pp. 63-91.

- Nelson R.R., Romer P.M. Science, economic growth, and public policy. Challenge, 1996, vol. 39, pp. 9-21.

- Lucas R.E. On the mechanics of economic development. Journal of Monetary Economics, 1988, vol. 22, pp. 3-42.

- Romer P.M. Endogenous technological change. The Journal of Political Economy, 1990, vol. 98 (5), pp.71-102.

- Grossman G.M., Helpman E. Product development and international trade. The Journal of Political Economy, 1989, vol. 97 (6), pp. 1261-1283.

- Нигматуллин Ш.И. Оценка инновационного потенциала и инновационного развития в регионе // Экономика и управление. 2021. № 3 (159). С. 62-66.

- Ризванова А.Я. Оценка инновационного потенциала республики Татарстан в условиях формирования SMART-региона // Вопросы инновационной экономики. 2021. Т. 11. № 2. С. 627-640.

- Попова О.П. Инновационная деятельность в сфере наукоемких технологий как составная часть экономики России // Управление инновациями: теория, методология, практика. 2015. № 12. С.155-158.

- Устинова К.А., Губанова Е.С., Леонидова Г.В. Человеческий капитал в инновационной экономике. Вологда: Институт социально-экономического развития территорий РАН, 2015. 195 с.