Инновационный путь

Автор: Сорокин Дмитрий

Журнал: Прямые инвестиции @pryamyye-investitsii

Статья в выпуске: 2 (82), 2009 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/142169033

IDR: 142169033

Текст статьи Инновационный путь

Гипертрофированное развитие сырьевого сектора ставит нашу страну в зависимость от мировой конъюнктуры. Для изменения вектора развития надо сделать так, чтобы предпринимателям было выгодно выпускать продукт, применяя новейшие технологии.

Дмитрий Сорокин, первый заместитель директора

Института экономики, член-корреспондент РАН

Проблема сырьевой зависимости России имеет давнюю историю. Еще в середине 1660-х годов, Юрий Крижанич, находясь в тобольской ссылке, писатель, историк, философ, серб по происхождению, верив ший в Россию, пишет для российских правителей: «Надо бы накрепко установить, а ослушников наказывать, чтобы за рубеж не вывозилось никакого сырого материала, такого как сырые кожи, конопля и лен, а чтобы дома наши люди делали всякие изделия, сколько можно, и готовые вещи продавали за рубеж».

Почти век спустя в 1724 году, когда основоположнику современной экономической науки Адаму Смиту исполнился годик, российский дворянин Иван Посошков передает Петру I свою рукопись «Книга о скудости и богатстве». А в книге той, в частности, было написано: «И чем к нам возить полотна из наших материалов сделанных, то лучше нам к ним возить готовые полотна». Но после смерти Петра И.Т. Посошко-ва арестовывают и о дальнейшей его судьбе ничего не известно, кроме оставшейся в документах спецслужб того времени записи, что арестован он «по особо секретному делу». Рукопись же его обнаружили только спустя 42 года. А ведь читаешь ее — и как будто про сегодняшний день написано, только вместо нефти — пенька.

В советской экономической литературе, особенно с конца 1960-х годов, много писали о гипертрофированном развитии нашего ТЭК. Тогда он забирал до 40% капвложений

■ ПРЯМЫЕ ИН ВЕСТИ ЦИИ / №02 (82) 2009

и непропорциональную долю человеческих ресурсов. Это было следствием экстенсивного пути развития экономики страны. Экономический рост был возможен только за счет все большего и большего привлечения ресурсов.

Однако в СССР так и не смогли перейти к инновационному росту, и страна проиграла экономическое соревнование. В результате случилось, то, о чем писал еще Ленин: «Каждая экономическая система побеждает тогда, когда она создает более высокую производительность труда».

Поскольку в СССР этого не смогли сделать, его экономическая система сошла с исторической арены.

Не случайно в конце 1980-х одним из лозунгов кандидатов в депутаты Первого съезда народных депутатов СССР был: «Не дадим превратить страну в сырьевой придаток».

Задача ухода от сырьевой, в том числе нефтяной, зависимости формулируется у нас и сейчас, только другими словами — как переход к инновационным факторам роста.

Смогла ли созданная в России в результате реформ 1990-х годов новая экономическая система решить проблему ухода от нефтяной зависимости? Как видно, не смогла. Владимир Путин на расширенном заседании Госсовета 8 февраля 2008 года, ставя задачу разработки Концепции социально-экономического развития страны до 2020 года, сказал: «Мы пока лишь фрагментарно занимаемся модернизацией экономики».

Это правильный вывод, который можно подкрепить цифрами (табл. 1).

Как видим, топливно-энергетический крен за последние годы только усилился. Наша страна стала сверхзависимой от мировой конъюнктуры. Мы говорим, что экономика России открыта миру. Объем внешней торговли составляет около 40% уровня ВВП. Для сравнения: объем внешней торго вли США, Великобритании, Германии составляет от 16 до 20% ВВП. Но разница в том, что эти страны торгуют более дорогими готовыми изделиями, а мы — дешевым сырьем. А раз оно более дешевое, нам нужно продавать его все больше и больше, чтоб поддерживать темпы экономического роста.

В условиях экономического кризиса внешний спрос падает. Спрос на китайские товары в мире тоже упал. Но Китай производит готовые изделия. Как говорил мне директор Института промышленного развития Китая, в сегменте товаров невысокого и среднего качества у этой страны сейчас нет конкурентов. Китай может выйти из кризисной ситуации, не допустив спада производства за счет развития внутреннего спроса. Например, игрушки, изделия из текстиля, которые нужны самому конечному потребителю. Достаточно дать средства своим потребителям, и внешний спрос будет заменен внутренним.

Мы не можем пойти таким путем. Нашим конечным потребителям нефть или металлы первого передела вряд ли нужны. Даже машиностроительным предприятиям нужны не алюминиевые чушки, а алюминиевый профиль. Мы же экспортируем на Запад чушки, а ввозим оттуда профиль. Как удовлетворить растущий спрос на автомобильный бензин, если у нас как было 27 нефтеперерабатывающих заводов при советской власти, так и ныне ровно столько же осталось? В результате объем переработки нефти по отношению к добыче не только не растет, а наоборот, снижается. В 1990 году он составлял 58,9% добычи, в 2000-м — 53,4%, в 2007-м — 46,6%. В 2010 году в соответствии с прогнозом Минэкономразвития, будет 45,7%.

Конечно, всегда можно найти одиночные примеры инновационного развития в нашей истории. Например, в СССР были отдельные эффективные колхозы, были прорывы в космической, атомной промышленности. Я называю это «паровозным синдро- мом». Не ставлю под сомнение факт, что в 1920 году в депо «Москва-Сортировоч-ная» бригада рабочих отремонтировала бесплатно три паровоза, показав самую высокую производительность труда. Но на основании одного этого факта делать вывод о том, что «мы придем к победе коммунистического труда», как говорил Ленин, было явно преждевременно. Коммунистический труд, по Ленину, — труд с высшей производительностью без заранее определенной нормы и заранее определенной оплаты.

Чем грозит нам сохранение прежнего экстенсивного типа развития экономики? В том же выступлении 8 февраля 2008 года Владимир Путин заявил: «Следуя этому сценарию, мы не добьемся необходимого прогресса в повышении качества жизни российских граждан. Более того, не сможем обеспечить ни безопасность страны, ни ее нормальное развитие, подвергнем угрозе само ее существование, говорю это без всякого преувеличения».

Интересный вопрос

Ясно, что надо уходить от сырьевой зависимости. Но чтобы решить, как это делать, надо понять, почему до сих пор такие попытки не удавались. И когда поймем причины, мы сможем их устранить.

Иногда говорят: нам мешает недостаток политической воли. Упрекают правительство, что оно создавало Стабфонд, куда складывались нефтяные доходы, а надо было их пустить на инновации. Вернемся в советские времена. Вывод о необходимости «интенсивного развития на базе научно-технического прогресса» был сделан в СССР еще в конце 60-х годов, однако, как уже говорилось, это так и не было реализовано. Разве в те времена не хватало политической воли? Были же огромные административные возможности Центра, каждый руководитель партбилетом, а значит и карьерой, отвечал за выполнение планов. А все равно не получилось.

ТЭК лидирует по валу

В ДПИ выше рентабельность и инвестиции

Таблица 1

Индекс объемов производства по видам экономической деятельности

Виды экономической деятельности 2007 год, в % к 1991-му

|

Добыча полезных ископаемых В т.ч. добыча топливно-энергети- |

103,0 |

|

ческих полезных ископаемых |

116,6 |

|

Обрабатывающие производства В т.ч. производство машин |

82,0 |

|

и оборудования |

55,8 |

Таблица 2. Структура инвестиций в основной капитал и рентабельность по видам экономической деятельности, 2006 год

Виды экономической деятельности От общего объема Рентабельность проданных товаров инвестиций, % (работ, услуг) и активов организаций по видам экономической деятельности, %

|

Добыча полезных ископаемых Иностранные* |

15,3 16,6 |

30,6 |

|

Производство машин и оборудования |

1,0 |

8,3 |

|

Иностранные |

1,0 |

|

|

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования |

0,5 |

9,2 |

|

Иностранные |

0,3 |

|

|

Производство транспортных средств и оборудования |

0,9 |

6,1 |

|

Иностранные |

2,6 |

Доля иностранных инвестиций дана в процентах от общего объема прямых иностранных инвестиций.

Мой ответ: не было экономического интереса. Точнее, был антиинтерес. Построенная экономическая система стимулировала руководителей производства к наращиванию объемов, а не к технологическому обновлению производства. Тот, кто пытался сделать что-то новое, оказывался в худшем положении, чем те, кто работал по-старому. Реформа А.Н. Косыгина в середине 1960-х ставила задачу уйти от валовых (объемных] показателей, нацелить предприятия на качественные. Но экономическая система в своей основе оставалась прежней, и потому реформа «не пошла».

К концу 1980-х стало ясно: экономическую систему надо менять, переходить к рыночной системе, потому что ее важнейший механизм — конкуренция — лежит в основе интереса предпринимателя к нововведениям. У К. Маркса этот интерес называется «погоней за избыточной прибавочной стоимостью». Тот, кто первым осуществляет нововведения, кроме обычной прибыли, получает сверхприбыль: затраты снижаются, а цены на рынке остаются прежними.

Но вот рыночная система вроде бы построена: во всяком случае, ее основные формы — налицо. Однако, хотя на протяжении последних 10 лет ставится задача перейти на инновационный путь развития, результата нет. Сейчас разработана и принята концепция развития страны до 2020 года. И опять там написано о том же.

Но коль скоро «за плечами» минимум десятилетие безуспешных попыток, правомерна гипотеза: созданная система также не стимулирует интерес к инновационному обновлению. Видимо, сегодня у нас такая рыночная система, в которой, как и при советской власти, тот, кто внедряет инновации, оказывается в худшем положении. Ведь любая инновация — это риск. В нынешней системе эти риски, видимо, неоправданно избыточны, а сверхприбыли можно получать иным путем.

Обратимся к цифрам. Почему машиностроение отстает от сырьевых отраслей? Ответ, казалось бы, очевиден — в сырьевые отрасли направляется существенно большая доля инвестиций. Причину такой разницы в объемах инвестиций можно увидеть в таблице 2.

Конечно, размеры инвестиций определяются не только рентабельностью. Есть и политические, и многие другие факторы. Но сложившиеся уровни рентабельности в ТЭКе и в машиностроении работают на интерес к сохранению сырьевой, в том числе нефтяной, зависимости российской экономики. Не надо винить нынешних предпринимателей в антипатриотизме. Еще К. Маркс писал, что он не считает конкретного капиталиста ответственным за его, говоря нынешним языком, антисоциальное экономическое поведение. Сложившаяся система вынуждает его так действовать. А кто из нас, находясь в здравом уме, будет вкладывать свои деньги в машиностроение, если прибыли в ТЭКе почти в четыре раза выше?

Тормоза прогресса

Но кроме системы интересов есть и другие проблемы, мешающие инновационному развитию. Одна из них — культура производства. В период, когда создавался самолет ИЛ-86, я часто встречался с руководителями КБ Ильюшина. И от них узнал, что этот самолет экономически не очень выгоден, из-за параметров его двигателей. Была даже идея купить двигатели у соответствующей корпорации в США. Но американцы ставили условие: вместе с двигателями продавать и обслуживание. Это означало, что на всех наших аэродромах должны были сидеть американские техники. А аэродромы — стратегические точки, куда мы пустить их не могли.

Я задавал вопрос: мы сами не можем сделать такой двигатель? Что, у нас инженеров нет? В ответ было сказано: нет проб-

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / №02 (82] 2009 ■ лем. В чертежах мы это сделаем. Мы сделаем даже в металле один опытный экземпляр. Но на поток двигатель поставить не сможем. Дело в том, что двигателестрое-ние — это очень точное производство. В опытном образце такой точности добиться можно. Но на поточном производстве наши рабочие такую точность не вытянут — не хватит культуры производства. Не думаю, что ныне производственно-технологическая культура у нас существенно выросла. Скорее — наоборот. А за год и даже за два — три года такую проблему не решишь. При этом следует помнить, что технологическая культура не существует сама по себе. Она связана с общей культурой общества. Человек целостен, неразрывен. Какова общая культура человека, такова и его технологическая культура. Таким образом, уход от сырьевой зависимости связан с общекультурным уровнем развития общества.

Другой фактор — низкая стоимость рабочей силы. Это написано во всех учебниках: низкая стоимость рабочей силы — тормоз научно-технического прогресса. И здесь тоже своя давняя история. Вернусь к книге И.Т. Посошкова, который писал: «В российских наших правителях есть рассуждение на сие дело самое нездравое, ибо русского человека ни во что ставят и накормить его не хотят, чтобы он доволен был без нужды. И тем принуждают его к краже и ко всякой неправде, и о мастерстве к нерадению. И таким своим рассуждением делают великому государю великий убыток, а не прибыток. Они думают тем учинить великому государю прибыль, что мастеровых людей не кормят, но они тем великий убыток делают, и недачей полного кормления у русских людей охоту и к мастерству прилежание тем пресекают и размножиться доброму художеству не допускают».

Почему американцы совершили в свое время технологический рывок? Исторически сложилось так в США, что была крайне дорогая рабочая сила. И в этих условиях

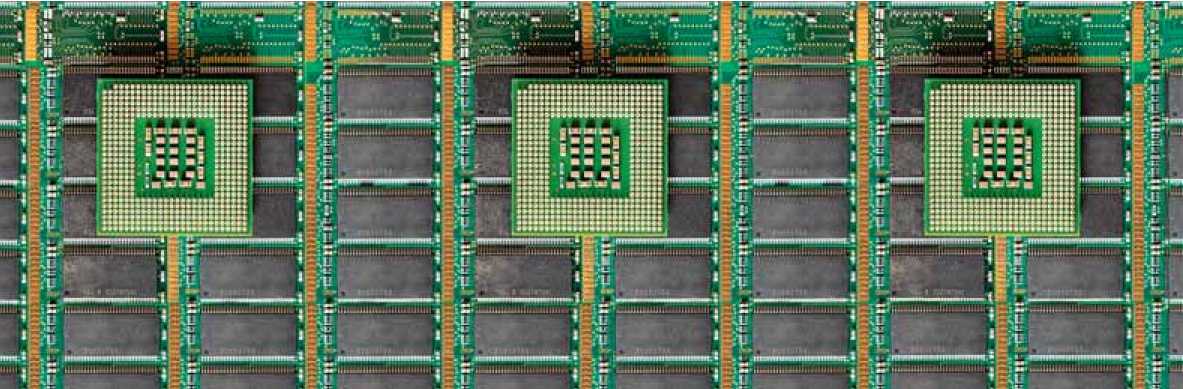

На долю производства электронного и оптического оборудования в 2006 году пришлось лишь 0,5% общего объема внутренних инвестиций

ФОТОБАНК ЛОРИ

■ ПРЯМЫЕ ИН ВЕСТИ ЦИИ / №02 (82) 2009

машины было внедрять выгодно. Это опять-таки можно прочитать у К. Маркса — о пределах применения машин. Чем дороже рабочая сила, тем выгоднее применять машины.

Но в России из-за целого ряда причин рабочая сила была дешевая. Петр I проводил первую русскую индустриализацию, посылал на Урал мастеровых людей Демидовых ставить заводы. А работали на тех заводах крепостные в цепях. И в США был отсталый Юг, где на плантациях трудились рабы. Но промышленно развитый Север выиграл гражданскую войну. И до сих пор в США самая высокая заработная плата. Это важнейший стимул технического прогресса.

У нас зарплата — антистимул прогресса. Если мы сравним заработки в машиностроении и в ТЭКе, увидим: в машиностроении зарплата на уровне средней по стране, а в ТЭКе — в два с половиной раза выше.

Как изменить интересы Опять-таки, вспомним К. Маркса. Он цитировал одного английского журналиста: «При 10% прибыли капитал оживляется, а при 300% нет такого преступления, на которое он не пойдет, даже под страхом виселицы». То есть надо создать ситуацию, при которой прибыль в инновационном секторе будет существеннейшим образом превышать прибыль в ТЭКе. Капитал будет обманывать государство, уходить от налогов, идти на преступления — как недавно это было с нефтяным сектором, но будет вкладываться в инновации.

Сделать это можно, например, через налоговую систему. У нас налоги пока в основном играют фискальную роль. Главная идея нашей налоговой системы — все должны быть поставлены в одинаковые условия налогообложения. Она не стимулирует инновации. Я студентам привожу пример, как при помощи налогов произошел переход от ламповых к транзисторным ЭВМ: ввели налог на вакуум. Корпорация должна была платить за каждый кубиче ский сантиметр вакуума в электронных лампах. И корпорации стали перестраивать свое производство.

Стимулирующая роль нашей налоговой системы, как признают сами налоговики, пока очень невысокая. Для этого требуется ее тонкая настройка. Нужны грамотные специалисты. Не надо одновременно снижать налоги для всех. Экономика вообще многообразна, а в нашей стране — особенно, хотя бы в силу географического и климатического разнообразия. Говорят, нельзя, будет воровство. Но это уже вопрос эффективности государства. Не умеете организовать — уходите, пусть другие попробуют.

Это общая установка. За ней должна быть законодательно закрепленная налоговая система. Потому что в основе должен стоять интерес предпринимателей. Но, к сожалению, у нас сегодня конкурентную борьбу легче выиграть за счет близости к власти, за счет договоренностей, «откатов» и других нерыночных факторов. Конечно, они есть в любой экономике, в любой стране есть монополии, корпорации, стоящие близко к власти и использующие эти возможности, есть финансовые махинации и обманы. Но есть пределы, за которые переступать запрещено.

Ключевая фигура — предприниматель

Итак, уйти от нефтяной зависимости можно только через предпринимательский интерес. И в этом плане надо очень внимательно посмотреть на создающиеся сейчас государственные корпорации: Атомэнер-гопром, Роснанотех, Обьединенная авиастроительная корпорация, Обьединенная судостроительная корпорация, Ростехнологии. Эти госкорпорации должны реализовать инновационные факторы и уводить страну от нефтяной зависимости. Наш российский опыт (а также опыт других стран) показывает, что, концентрируя ресурсы на важных направлениях, можно добиться прорыва. Так было в освоении космоса, в развитии атомной энергетики. Я сейчас не буду рассматривать вопросы управляемости таких структур — это отдельная тема. Но есть чисто рыночная проблема.

Допустим, госкорпорации будут успешно работать и выдадут некий продукт в виде технологий. Но конечный покупатель приобретать их не будет. Ему нужен готовый товар, созданный на основе новых технологий. Таким образом, покупателем технологий должен быть предприниматель. Госкорпорации сами проблему не решат, если не будет предпринимательского интереса к их продукту — новым высоким технологиям. А для этого нужно создать конкурентный механизм, который обеспечит выигрыш тем, кто будет производить товары на основе новейших технологий, а не тем, кто ближе к власти или лучше других умеет давать «на лапу» чиновникам или бандитам, помогающим ему остаться в своей «нише» монополистом.

В заключение хочу вернуться к концепции социально-экономического развития России до 2020 года. В отличие от первых вариантов, в ней остался только один сценарий — инновационный. Инерционного или сырьевого сценариев нет. И это правильно. Потому что либо мы будем развиваться на такой основе, либо окончательно проиграем соревнование с развитыми странами со всеми вытекающими последствиями. В концепции указаны отрасли и направления технологического прорыва, который мы можем осуществить. Но нет одной существенной вещи: не сказано о механизме, о том, как этого добиться. Как сделать, чтобы пробудить интерес предпринимателей к новым технологиям. Сейчас все спорят о том, кому дать больше денег. А нужно вести разговор о том, как сформировать интерес предпринимателей к нововведениям. Будет у них такой интерес — средства для его удовлетворения они найдут сами. v

Добыча полезных ископаемых в России – самый рентабельный бизнес

EAST NEWS