Инновационный учебный фразеологический словарь: элементы ИКТ в бумажном формате

Автор: Рогалва Елена Ивановна, Никитина Татьяна Геннадьевна

Журнал: Образовательные технологии и общество @journal-ifets

Статья в выпуске: 3 т.18, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются возможности использования учебного фразеологического словаря как одного из средств формирования ИКТ-компетенции младших школьников. С учетом фактора адресата обосновывается необходимость разработки специальной фразеографической технологии, продуктом которой является инновационный учебный словарь в бумажном формате. Обосновывается и описывается макро- и микроструктура такого фразеологического словаря. Приводятся фрагменты словарных статей, формирующих у адресата-ребенка навыки работы с компьютером. Дана оценка результатов использования инновационного фразеологического словаря в формировании ИКТ-компетенции у младших школьников.

Учебная фразеография, младший школьник, икт-компетенция, учебный словарь, компьютер, словарная статья

Короткий адрес: https://sciup.org/14062638

IDR: 14062638

Текст научной статьи Инновационный учебный фразеологический словарь: элементы ИКТ в бумажном формате

В настоящее время разработчики и исследователи образовательных технологий уделяют особое внимание вопросам, связанным с проблемами использования ИКТ в детском саду и в начальной школе. Рассматриваются особенности компьютерных учебных программ для подготовки дошкольников с задержкой психического развития к школе (математика, обучение грамоте) [1], позитивные и негативные аспекты использования компьютерных технологий у детей и подростков [2], дидактический потенциал цифровых образовательных ресурсов для младших школьников [3] и др.

Обращение сотрудников Экспериментальной лаборатории учебной лексикографии Псковского университета (научный руководитель - д.ф.н., проф. Никитина Т.Г.) к созданию инновационного фразеологического словаря для младших школьников, интегрирующего элементы ИКТ в бумажный формат, обусловлено рядом разноуровневых факторов.

Так, учет фактора адресата словаря (здоровьесберегающее требование ограничения времени пребывания ребенка за компьютером, возможность замены телевидения и компьютерных игр другим познавательным досугом) требует разработки фразеографической технологии, продуктом которой будет являться инновационный учебный словарь в бумажном формате.

С другой стороны, ФГОС-3 устанавливает требования к метапредметным результатам освоения программы начального общего образования, которые, в частности, должны включать:

-

• активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;

-

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры и др. [4].

Также в структуре «Примерной образовательной программы образовательного учреждения. Начальная школа» предусмотрен специальный раздел «Формирование ИКТ-компетенции обучающихся (метапредметные результаты)», где подчеркивается, что формирование данной компетенции начинается на ступени начального общего образования в результате изучения всех без исключения предметов [5].

В связи с этим, нам было интересно раскрыть потенциальные возможности учебного словаря как ведущего дидактического средства усвоения фразеологизмов в формировании ИКТ-компетенции младших школьников.

Ещё одним фактором, обусловившим создание инновационного фразеологического словаря, является то, что исследования детской речи [6, 7], а также многолетний опыт наблюдения за младшими школьниками говорят о неподдельном интересе детей к фразеологическим оборотам и желании узнать у родителей, воспитателей и учителей об их значении и происхождении. В связи с этим возникает вопрос о том, каким образом привлечь к чтению фразеологического словаря современных детей, для которых телевизор, компьютер и мобильный телефон стали более привлекательными, чем книга? И здесь нельзя не учитывать, что современные дети - это «дети новой постиндустриальной культуры, которые в два счета могут усвоить, как общаться с самой современной техникой, и при этом испытывать речевые проблемы. По мнению медиков и психологов, произошло изменение фенотипа человека: у современных детей другой тип памяти и восприятия. Это дети, не читающие художественной литературы, хотим мы того или нет» [8].

Привлекательность экранных источников получения информации обусловлена тем, что они используют тексты своеобразной, принципиально новой структуры, совмещающей языковые (устные и письменные) носители смысла с неязыковыми. Эти синтезирующие тексты синкретичны по своей природе не только в вербально-картинно-образном, но и в собственно вербальном плане. Действуя массированно на все органы чувств, они создают, несмотря на дистантность контакта, иллюзию вовлеченности. Помехоустойчивость их восприятия обеспечивается регулярным чередованием информем и экспрессем [9].

С целью выявления потребительского запроса как важного лексикографического инструмента, позволяющего реализовать один из основных принципов лексикографического антропоцентризма – ориентацию на адресата – нами был задан вопрос младшим школьникам: «Если бы ты был (была) автором словаря для детей, что бы ты обязательно в него включил (включила)?». Процентное соотношение 150 ответов можно представить следующим образом: игры и игрушки (16%), смешные рисунки (8%), бонусы (10%), раскраски (4,6%), место, где можно самим писать (6,6%), сказки (3,3%), занимательный материал (5,3%), интересные рассказы (8,6%), сюрпризы (6,6%), задание на компьютере (10,6%), веселые задания (8%), загадки (4%), «чтобы из одного места можно было попадать в другое» (8%).

Как видно, адресата-ребенка привлекает игровой аспект, интерактивность, свойственные компьютерным технологиям, что убедило нас в необходимости конструирования учебного фразеологического словаря, интегрирующего элементы ИКТ в бумажный формат.

К следующему фактору, определявшему наш подход к конструированию инновационного учебного словаря, следует отнести то, что в настоящее время на письменных текстах отражается взаимная подпитка, поддержка и сотрудничество двух коммуникационных сфер (графосферы и видеосферы) [9]. Наблюдается переход от статичной модели текста (текст как знаковая система, несущая информацию) к динамической модели (текст как фаза свершения понимания) [10]. В связи с этим неизбежным становится коммуникативное измерение текста, формирование новых подходов к моделированию визуального ряда, разработка продуктивных методик воздействия на читателя, в том числе в рамках игровых моделей текста.

Ф.А. Катаев, изучая влияние IT-технологий на поэтику прозаических текстов русской литературы на рубеже XX-XXI веков, выявляет новые формы взаимодействия Интернета и литературы, а также новые приемы построения текста, порожденные этим взаимодействием. Автор выделяет такие наиболее частотные формы применения интернет-технологий в сфере «бумажной» литературы, как построение текста по принципам компьютерной игры (что влияет на жанровую природу, картину мира текста) и использование в художественном тексте эстетики сетевого блога (что воздействует на стиль) [11], – все это способствует воссозданию в художественном тексте эффекта интерактивности, свойственной любой компьютерной игре.

Исходя из этого, мы признаем крайне актуальным и применяем при реализации нашей фразеографической концепции использование игровых приемов конструирования лексикографического текста, в том числе адаптацию приемов компьютерных игр применительно к бумажному формату словаря. Такой подход соответствует не только читательскому запросу, но и реальному положению дел в сфере современной коммуникации.

Теория и практика конструирования фразеологического словаря для детей: технологические решения

Как отмечает Е.П. Иванова, за время своего существования словарь претерпел значительные изменения: из элитарного произведения он превратился в необходимый инструмент информационного (лексикографического) поиска, «опирающийся на новые технологии и диверсифицированный в зависимости от профессиональных, возрастных, эстетических, идеологических и прочих характеристик его пользователя» [12].

Что касается технологии, то в широком смысле она понимается как совокупность (система) методов, элементов и операций, направленных на получение определенного конечного продукта [13]. При разработке учебного словаря необходимо учитывать и определение педагогической технологии, под которой В.А. Сластенин понимает строго научное проектирование и точное воспроизведение гарантирующих успех педагогических действий [14].

В процессе фразеографического конструирования мы учитывали все основные обязательные современные требования к процессу обучения, развития и воспитания младшего школьника. Лингводидактическая стратегия словаря, управляющего познавательной деятельностью ребенка в процессе чтения, такова, что комплексная репрезентация фразеологизма, формирование фразеологической компетенции читателя, а также общее интеллектуально-речевое развитие, социализация ребенка, психодиагностика, знакомство с элементарными навыками работы на компьютере, сбережение физического, интеллектуального, нравственного и психического здоровья ребенка, элементы нейролингвистического программирования и гендерного подхода, решение изобретательских задач, – все это находит отражение в общей канве комплексной репрезентации фразеологизма посредством инновационной лексикографической технологии [15].

Об инновационных лексикографических технологиях чаще говорят применительно к компьютерной лексикографии [16, 17, 18, 19, 20, 21], продуктом которой становятся современные электронные словари [22, 23, 24, 25, 26].

Технологическими приемами, обеспечивающими (с учетом фактора адресата-ребенка) реализацию элементов ИКТ в книгопечатном словарном издании стали: диалогизация фразеографического текста за счет персонификации автора, обращенности к читателю, постановки читателя в позицию активного исследователя, соавтора, возможность обратной связи с авторами по электронной почте; гипертекстовое структурирование словаря – а именно: использование системы отсылок и переходов между отдельными словарными статьями, отраженными в них фразеологизмами и культурными реалиями, а также внутри каждой словарной статьи - отсылки читателя к текстам художественной литературы и русского фольклора, к тем или иным разделам учебных предметов начальной школы и др. с целью извлечения необходимой информации; использование игровых приемов конструирования лексикографического текста, в частности, придания ему характера близкой детям интерактивной компьютерной игры с «прохождением» разных уровней освоения фразеологизма и возможностью создания индивидуального маршрута для знакомства с русской фразеологией и русской культурой.

А.Ш. Давлетукаева пишет о том, что технология проектирования и создания словаря должна быть представлена в виде определенной последовательности выбора параметров словаря. При этом важно, чтобы каждый предыдущий выбор определял и облегчал последующие решения, что позволит существенно повысить качество подготовки словарей [27].

Классифицируя параметры словаря на материале научно-технических лексикографических изданий, С.В. Гринев выделяет:

-

• элементы авторской установки (предметная ориентация; назначение; адресная ориентация; дескрипционная ориентация; функция словаря; объем словаря; принципы и критерии отбора лексики);

-

• элементы макрокомпозиции (порядок расположения словарных статей; состав вспомогательных разделов; принципы подачи словосочетаний; принципы представления омонимии);

-

• элементы микрокомпозиции /наполнение словарной статьи/ (регистрационные параметры, формальные параметры, этимологические параметры, атрибутивные,

интерпретационные, ассоциативные, прагматические, иллюстративные, микроструктурные параметры) [28].

Ниже будут представлены предлагаемые нами технологические решения, касающиеся реализации авторских целеустановок, микро- и макроструктурирования в связи с интеграцией элементов ИКТ в бумажный формат.

Говоря об адресной ориентации учебного фразеологического словаря в соответствии с авторской установкой, нельзя не отметить, что успешность такого словаря определяется реакцией адресата, которая во многом зависит от «степени корреляции между ожиданиями реципиента и реализованностью авторской интенции» и обеспечивается комплексом мер по мониторингу эволюционных изменений пользовательской аудитории и адекватной на них реакцией, что позволяет выстраивать эффективную систему коммуникации, формировать содержание, совершенствовать формы его подачи [29].

В качестве портрет-прогноза адресата словаря, опора на который является первым принципом технологии реализации нашей авторской установки, мы использовали «Примерную образовательную программу образовательного учреждения. Начальная школа», где изложены планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности выпускника начальной школы (метапредметные результаты). Перечислим некоторые из них:

V Выпускник научится:

-

⋅ вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;

-

⋅ владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;

-

⋅ рисовать изображения на графическом планшете;

-

⋅ сканировать рисунки и тексты;

-

⋅ пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;

-

⋅ искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);

-

⋅ создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их;

-

⋅ готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;

-

⋅ создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);

-

⋅ размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения и др. [5].

Покажем возможности учебного фразеологического словаря в формировании отдельных знаний, умений и навыков, составляющих ИКТ-компетенцию младших школьников.

Общая структура комплексного инновационного «Нового фразеологического словаря для детей» [30] – макрокомпозиционный параметр, воплощение которого определяется авторской установкой на реализацию интерактивности. Словарь включает предисловие, обращенное к читателям и открывающее диалог «автор – адресат», словарные статьи, алфавитный указатель, облегчающий читателю поиск словарной статьи (особенно - при стержневом расположении материала), список источников, подтверждающий научную достоверность словарного текста и открывающий для читателя возможность расширения фразеологического кругозора.

Уже в Предисловии читатель получает установку на «ИКТ-ориентированность» словаря. Адресату предлагается формат познавательной компьютерной игры, уровни которой – рубрики словарной статьи. Прочитав заголовок с комментариями, читатель проходит первый уровень освоения фразеологизма. Познакомившись с иллюстративными контекстами, получает навыки адекватного восприятия фразеологизма в различных коммуникативных ситуациях ( А это значит, что в режиме словаря тебе удалось пройти второй уровень нашей фразеологической игры и абсолютная победа близка. Осталось совсем немного – научиться употреблять фразеологизм в речи так, чтобы тебя всегда и везде слушали с большим интересом ).

Параметрические зоны словарной статьи в нашей концепции сопряжены с этапами процесса прочного усвоения фразеологизма:

-

1. Заголовочная зона, выделенная рамкой и объединяющая несколько лексикографических параметров: фразеологизм-вокабулу с его вариантами и указанием синтаксической валентности, дефиницию, эмотивно-оценочные и функционально-коммуникативные комментарии О первичное ознакомление с фразеологизмом.

-

2. Историко-этимологический комментарий в виде текста-исследования, представленный рубрикой «Справочная фразеологическая служба» О осмысление механизма образования фразеологизма и его этнокультурного фона.

-

3. Текст-резюме о развитии фразеологического значения О закрепление историко-этимологического материала.

-

4. Специально сконструированные или отобранные из литературных источников иллюстрации для распознавания ФЕ (рубрика под названием «Фразеологический наблюдательный пункт») О ознакомление с особенностями функционирования фразеологизма в практике речевого общения (на уровне наблюдения).

-

5. Тексты-задания с учебными речевыми ситуациями («Речевая рубрика») О активизация фразеологизма, введение его в практику речевого общения.

-

6. Приложения, образующие рубрику «Фразеологическая переменка» (сюда включены «Минутка здоровья», «Творческая мастерская», «Детский фольклор», «Смехотерапия») О активное использование фразеологизма в речи (в том числе в условиях творчества).

Остановимся подробнее на некоторых рубриках словаря.

Так, цель рубрики «Справочная фразеологическая служба» – раскрыть механизм образования фразеологизма как знака языка и культуры. Благодаря особой организации историко-этимологического, лингвокультурологического и лингвокраеведческого материала в текстах данной рубрики, читатель, поставленный автором в позицию активного исследователя, как бы сам раскрывает все «потенции» фразеологизма (семантику прототипа, культурно-исторический контекст фраземообразования, символику образного стержня ФЕ) и тем самым становится «свидетелем» или непосредственным участником процесса «рождения» фразеологизма. Этому способствует и обращение к ИКТ, стимулируемое посредством многофункционального содержания диалога между авторами и ребенком-читателем. Приведём фрагменты данной рубрики из нескольких словарных статей. Следует отметить, что в данных фрагментах используются возможности пакета офисных приложений для настольных компьютеров Microsoft Office 2003 Professional, а также интернет-термины на состояние 2003-2007 года, когда создавался словарь:

«Моя хата с краю»:

-

<... > Моя хата с краю . С краем все понятно. Покажи край листа. Покажи край стола. Молодец. А что такое хата?

Мы, конечно, знаем, что хатой называется крестьянский дом в деревне на юге России, на Украине и в Беларуси. И что в отличие от северной бревенчатой избы хата внутри и снаружи обмазана глиной и побелена.

Но мы также знаем, что в отличие от взрослых, у тебя сейчас больше развито наглядно-образное мышление, и хотим показать тебе, как выглядит хата. Не долго думая, мы отправляемся в детскую художественную школу, где проходит выставка «Такие разные дома».

Действительно, дома бывают очень разные. На рисунках – избы, хижины, землянки, хоромы, терема, чумы, юрты, шатры, вигвамы. Стоп! Вот и хаты. Две работы юной художницы Олеси Ширяйкиной. Одна выполнена акварелью, другая -на компьютере в программе Paint:

(Рисунки хат).

Ты тоже можешь попробовать нарисовать на компьютере хату в программе WORD.

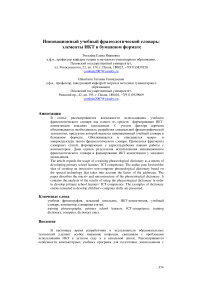

Рисунок, который представлен в словарной статье и приводится ниже (Рис. 1), представляет собой инструкцию, следуя которой, ребенок успешно справляется с заданием:

Это делается легко с помощью кнопок «Автофигур ы»"й «Цвет заливки» на панели «Рисование »_ Открой з

Д^^^ ' •«е« 4s* 4 ’иг

3^-М<> ■ т—z Л теперь щёлкни по рисунку хаты правой клавишей мыши и на появившемся «полотен!^» нажми кнопку «копировать».

Готово? Затем нажми на клавишу Shijt, а правой клавишей мыши по очереди выдели все элементы хаты. Лотом в действиях «Рисование» нажми кнопку «Группировать». Хата готова. Теперь щёлкни по ней правой клавишей мыши и с помощью суфелочек I *♦ уменьши её размеры.

Затем щелкни правой клавишей мыши по свободному месту на экране монитора и на

Рис. 1. Порядок выполнения задания ребенком

Затем ребенок выполняет следующие операции:

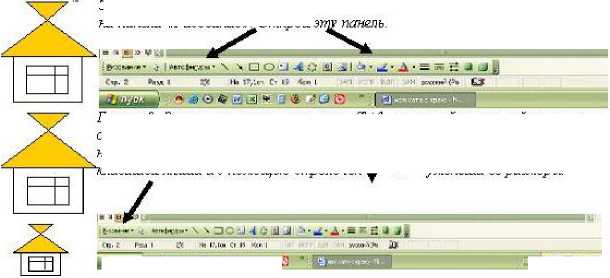

Выдели крайние хаты, поменяв их цвет. Теперь размести хаты в деревне по-другому, но так, чтобы одна была с краю (далее в статье приводится рисунок-образец – Рис. 2)

Рис. 2. Образец завершения работы ребенком

Таким образом, ребенок иллюстрирует значение прототипа фразеологизма, что помогает ему осознать механизм развития переносного значения:

В деревне живут разные люди. Есть смелые и открытые, а есть боязливые и крайне осторожные. Так было и в те далекие времена, когда появился наш фразеологизм. Не желая отвечать на вопросы незнакомого человека, осторожные селяне говорили: «Моя хата с краю, я ничего не знаю!». К тому же в деревне хаты с краю строили приезжие новосёлы, которые действительно могли и не знать каких-то деревенских новостей. А в большой деревне и сторожилы, живущие с краю, не всегда сразу узнавали о событиях, происходящих в центре. Так и появился наш фразеологизм <…> [30].

Для организации в учебном этимологическом тексте «мониторинга понимания сообщаемой информации адресатом» [31] мы используем прием «перманентной проверки и пошаговой коррекции понимания каждой порции этимологического материала», часто используемый в электронных обучающих программах, в обучающих играх онлайн. С этой целью этимологические тексты связаны взаимными отсылками, сквозными сюжетными линиями, включают сопутствующие задания развивающего характера 6 с ответом ^ - математические, лингвистические, природоведческие – способствующие осмыслению этимологической версии.

Приведем фрагмент из словарной статьи «Коломенская верста»:

-

<…> – Так чему же равна верста? – Правильно, чуть больше километра.

6А сколько это - «чуть больше километра»? Любишь точность? - Тогда выполни следующие математические расчеты со старинными русскими мерами длины (можешь попросить кого-то из старших помочь тебе).

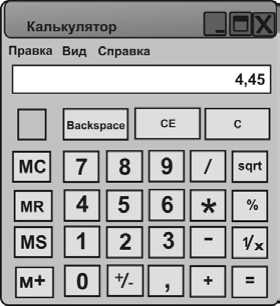

® В версте 500 саженей, в сажени - 3 аршина, в аршине - 4 пяди, в пяди - 4 вершка, а вершок равен 4,45 сантиметра.

е^Не расстраивайся, если взрослых не оказалось рядом. Открой компьютер и воспользуйся программой «Калькулятор». Набери 4,45 и начинай умножать, нажав значок *. Здесь же в словарной статье приводится рисунок, позволяющий ребенку, ознакомившись с интерфейсом программы «Калькулятор» (Рис. 3), подготовиться к выполнению задания.

Рис. 3. Интерфейс программы «Калькулятор» (рисунок, сопровождающий притекстовое задание)

Проверяется и реальное выполнение задания ребенком в этой программе:

А теперь проверь себя:

-

— (Дается подробный ответ с решением).

Молодец! Теперь можешь спокойно участвовать в школьной олимпиаде по математике. Действительно, верста равна 1 км 68 м. <…> [Рогалёва 2007: 77-78].

Реализуя в процессе лексикографического конструирования личностноориентированный подход, мы, как и в компьютерной игре, предоставляем ребенку свободу в выборе объема осваиваемой информации (рубрика «Для самых любознательных»), например, в статье «От А до Я» она раскрывает этимологию слов алфавит и азбука, в статье «Белены объелся» – линговкультурологический потенциал слова белена , в статье «Писать как курица лапой» – историю русского шрифта и систему шрифтов программы Word.

При конструировании учебных текстов рубрики «Фразеологический наблюдательный пункт», репрезентирующих функционирование фразеологизмов в современной речи, мы отошли от традиционного для фразеографической практики ограничения объема иллюстрации до одного-двух предложений. Такое сокращение содержания иллюстрируемого концепта до объема понятия, по мнению Н.В. Размахниной, нарушает основной принцип описания идиом - принцип контекста и лишает пользователя возможности выйти за пределы данной дефиниции и данного примера [32].

В этих текстах-иллюстрациях мы также обращаемся к актуальной для учащихся ИКТ-тематике. Приведём несколько примеров текстов-иллюстраций, стимулирующих формирование у ребёнка ИКТ-компетенции.

«Бить баклуши»:

-

<... > А теперь прочитай рассказы известных сказочных бездельников об их новой жизни и подчеркни в тексте красным маркером фразеологизм, которому посвящена эта словарная статья. Попробуй определить, с какими словами и выражениями текста он совпадает по значению. Если ты их подчеркнешь синим маркером – лучше запомнишь значение фразеологизма.

® Я, Ленивица, любила проводить время без пользы. После того, как встретилась в лесу с дедушкой Морозко, решила заняться самовоспитанием. Сначала научилась набирать текст на компьютере в программе Word. А теперь профессионально занимаюсь компьютерной графикой – оформляю книги, журналы. У меня нет отбоя от клиентов и нет времени бить баклуши.

О Я, Емеля, благодарен судьбе за счастливую встречу со щукой. Она-то и посоветовала мне не лениться, не проводить время в безделье, а прослушать курс лекций по созданию сайтов. Моя жизнь круто изменилась. Раньше я просто бил баклуши на печке, а теперь я – главный администратор сайта царя <…>.

Продолжается и ознакомление ребенка с возможностями текстового редактора WORD:

«Откладывать в долгий ящик»:

<...> - Сейчас тебе предстоит не только найти наш фразеологизм в «Сказке про два карандашика», но и подумать, как бы ты поступил на их месте. Стал бы откладывать дело в долгий ящик? Так что, внимательно слушай текст

X.

(или читай его вместе с мамой) и раскрашивай рисунки, стоящие около значка

^Создай документ Word. В строке меню «Файл, Правка, Вид, Вставка, Формат, Справка» нажми на вкладку «Вставка» и найди панель «Символы». В таблице «Символы» выбери шрифт Wingdings.

/XКарандаш будет первым. Щёлкни по нему два раза левой клавишей мыши, и он окажется на твоем документе.

^ Выдели карандаш и с помощью кнопки «Размер шрифта» на панели «Форматирование» выстави 20-й кегль.

^ Снова выдели карандаш. На панели «Стандартная» нажми кнопку «Копировать». Помести курсор рядом с карандашом и нажми кнопку «Вставить». Всё. Герои «Сказки про два карандашика» готовы. По ходу чтения меняй шрифт, как будет указано (28, 36, 48, 72 и др.)

X X .

<^> Один волшебник сделал два малюсеньких карандашика

Их волшебство заключалось в том, что они могли раскрашивать всё вокруг в любые цвета.

«А теперь идите, на мир посмотр и те и своё волшебство к делу примен и те», – сказал карандашикам волшебник, отправляя их в путешествие по белому листу бумаги.

«Я буду беречь себя, чтобы быстро не исписаться и свой волшебный дар не потерять» – сказал первый карандашик. «А я – как получится», – подумав, сказал второй.

Первыми на листе бумаги карандашики встретили нарисованных девочку и мальчика. (приводится рисунок девочки и мальчика)

Они были очень расстроены и что-то искали.

-

- Карандашики, помогите, нам, пожалуйста, - обратилась девочка с просьбой. - Я потеряла свой красный бантик, а мой братик – мячик.

-

- Как-нибудь в другой раз, - сказал первый карандашик. Второй же, не откладывая в долгий ящик, нарисовал девочке новый красный бантик, а мальчику –

мячик.

X

Идут карандашики дальше. Навстречу им божья коровка (Рисунок божьей коровки) .

-

- Наконец-то я вас дождалась, раскрасьте меня, пожалуйста. Если птицы вдруг заходят меня съесть, моя окраска должна их предупредить: «Не трогайте меня, я несъедобная!»

Первый карандашик подумал: «Нет, если так всех раскрашивать – долго не протянешь. Может, когда-нибудь потом я и помогу божьей коровке, но не сейчас.

Так от меня вообще ничего не останется». А второй карандашик решил не откладывать в долгий ящик и тут же раскрасил божью коровку.

/

Ещё многим нарисованным жителям белого листа помог второй карандашик во время путешествия: и пересохшей речке (Рисунок речки) , и луговым цветам (рисунок цветов) , которые яркой окраской лепестков хотели привлечь внимание насекомых к своей пыльце, и чёрному котёнку (рисунок котенка) , испачкавшемуся в муке.

z

«Посмотри, какой ты стал маленький! – сказал первый карандашик второму, когда они вернулись домой. - Ну разве можно было так тратить свой волшебный дар! Всё делать сразу, не откладывая в долгий ящик!»

Второй карандашик промолчал. Он посмотрел в зеркало и вдруг увидел, что из маленького карандашика стал настоящим большим карандашом. А рядом стоял его приятель - такой же малюсенький, как и прежде.

/ .

-

( 72) ( 20)

«Почему же так несправедливо? Я же так берёг свой волшебный дар?» -возмутился первый карандашик.

«Нужно делать добро, не откладывая в долгий ящик. Тогда и дар твой увеличится во много раз», - ответил волшебник <...>.

Приведем в качестве образца один из рисунков, сопровождающих текст сказки (Рис. 4):

Рис. 4. Образец иллюстраций, сопровождающих «Сказку про два карандашика»

Задание, связанное с этими рисунками помогает ребенку освоить программу Paint:

^ Рисунки детей, божьей коровки, речки, цветов и котика мы взяли с сайта: Там собрана большая коллекция картинок для раскрашивания. Можешь найти эти картинки и скачать их себе на рабочий стол. А затем открыть эти картинки в программе Paint и, пользуясь ее инструментами, раскрасить и дорисовать их [30].

Следующая рубрика словаря под условным названием «Речевая лаборатория» включает тексты-задания с учебными речевыми ситуациями. Для активизации фразеологизма и введения его в практику речевого общения мы предлагаем ребенку «принять» ту или иную роль (администратор фразеологического сайта, психолог, детектив, врач, вождь индейского племени, автор блога и т.д.). Все задания рубрики привязаны именно к той роли, которую выполняет ребенок, и к той речевой ситуации, в которую он попадает. Успех выполнения задания обеспечивается за счет ситуативного контекста, а также скрытых подсказок, намеков на ответ в формулировках вопросов. Это обусловлено необходимостью «дистанционного» управления речевой деятельностью ребенка и гарантирует порождение высказываний с использованием фразеологизмов во внутренней речи, что в дальнейшем даст возможность актуализировать их и во внешней речи. Таким образом, младший школьник осознает роль словаря как средства контроля своей коммуникативной деятельности.

Приведем фрагменты учебных речевых ситуаций, в которых адресату-ребенку предлагаются роли, в реальной жизни связанные с реализацией ИКТ-компетенции, например, роль Интернет-блогера:

«От А до Я»:

-

< …> Ты – автор блога в Интернете . Тема блога «Хочу всё знать от А до Я». Твой блог вызывает интерес у многих посетителей. Прочитай их сообщения и помоги авторам вставить в текст фразеологизм от А до Я.

Витя Максимов: Хочу, чтобы зимние каникулы прошли с пользой. Выучу ………………….. таблицу умножения – каждый день по столбику.

Кира Липисткина: Я наконец-то разобралась с правилами правописания безударных гласных в корне слова. Спросите даже ночью – знаю ………………… <…> [30].

В учебных речевых ситуациях этой рубрики читатель-ребенок также получает возможность продолжить знакомство с функциями текстового редактора Word, как, например, в статье «Похож как две капли воды»:

-

< …> А теперь ты - почерковед (графолог) из словарной статьи «Как курица лапой». Найди два шрифта (два компьютерных «почерка»), похожих как две капли воды.

-

- > Сделай вывод, заполнив пропуски:

® Шрифт № и шрифт №... похожи похож как две капли воды

-

1. похож как две капли воды

-

2. похож как две капли воды

-

3. похож как две капли воды

-

4. похож какдве капли воды

-

5. похож как две капли воды

-

6. похож как две капли воды

-

7. похож как две капли воды

-

8. похож как две капли воды

-

9. похож как две капли воды [30].

Как уже отмечалось, одним из планируемых результатов формирования ИКТ-компетентности выпускника начальной школы является то, что младший школьник должен научиться готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации.

Покажем, как реализуется данное требование в словарной статье «С три короба»:

-

<…> Герои русских народных сказок часто оказываются в сложных ситуациях, где им помогает умение наговорить (насочинять) с три короба.

Иванушка успешно освоил компьютер и с его помощью перехитрил Кощея Бессмертного: наобещал с три короба и освободил Елену Прекрасную. Кстати, и Кощей не остался в проигрыше <…>. С помощью программы Power Point создай презентацию-сказку об этом.

Ребенку предлагается целый ряд рисунков, которые он может использовать в презентации, отсканировав ил сфоторгафировав их. Один из таких рисунков (Рис. 5), иллюстрирующих счастливый финал сказки, мы приводим в качестве образца:

Рис. 5. Образец иллюстраций, предлагаемых для использования в презентации (словарная статья «С три короба»)

С целью формирования у адресата-ребенка ИКТ-компетенции в «Речевой рубрике» каждой словарной статьи используется, как уже отмечалось, обратная связь с авторами по электронной почте. Здесь ребенку также предлагаются различные виды заданий, предполагающих использование компьютерной техники. Приведем пример из словарной статьи «Без царя в голове», где весела иллюстрация сопровождается текстом задания:

-

<…>Вот как наш художник изобразил один очень странный поступок людей без царя в голове (на рисунке изображены люди, затаскивающие корову на крышу крестьянской избы).

Попробуй и ты себя в роли художника-иллюстратора.

«Пройдя все уровни» работы над фразеологизмом в словарной статье, ребенок получает дополнительную возможность самоактуализироваться и испытать всплеск положительных эмоций, работая с материалами «Фразеологической переменки», состоящей из различных рубрик - «Детский фольклор», «Минутка здоровья», «Творческая мастерская» и др. (одной из них завершается словарная статья). Здесь читателю предлагается иллюстративный контекст второго уровня, где фразеологизм, предъявляемый на фоне творческого задания, не связанного с развитием речи, должен быть опознан и /или употреблен вне учебной речевой ситуации.

Часто задания «Фразеологической переменки» стимулируют ребенка к поиску полезной и познавательной информации в Интернете, как, например, в словарной статье «Косая сажень в плечах»: <…>Предлагаемый комплекс упражнений поможет развить и укрепить плечевой пояс. Так что порадуешь мать: и картошку дотащить сил хватит, и квартиру пропылесосить, и ковры повыбивать. Эти и другие упражнения ты можешь найти в Интернете на сайте: <…>

Таковы возможности инновационного учебного фразеологического словаря в формировании ИКТ-компетенции у младших школьников.

Оценка результатов использования инновационного фразеологического словаря как средство формирования ИКТ-компетенции у младших школьников

С целью оценки результатов использования инновационного фразеологического словаря как средство формирования ИКТ-компетенции у младших школьников в 2009-2010 учебном году мы апробировали материалы словаря во 2 «Б» классе МОУ «Гуманитарный лицей» г. Пскова. До и после апробации материалов было проведено интервьюирование, в котором участвовало 30 второклассников. Детям было предложено ответить на вопросы:

-

1) Что ты умеешь делать на компьютере, и что у тебя получается лучше всего?

-

2) Что ты умеешь делать в программе «Word»?

Сравним результаты ответов учащихся до и после работы с фразеологическим словарем.

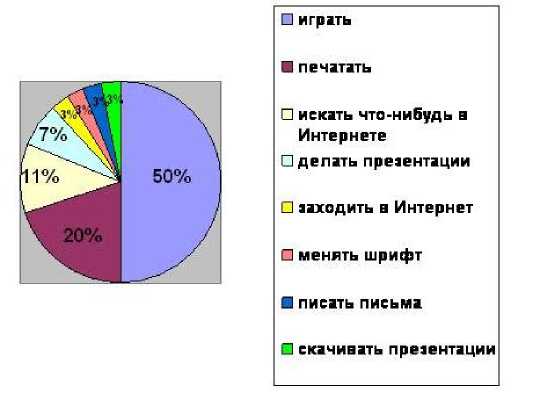

Результаты ответов второклассников на вопрос 1 до апробации материалов словаря отражены на рисунке 6. Перечни умений, которые они отметили в ответах, объединены в список, а соотношение освоенности умений (с точки зрения самих респондентов) отражает диаграмма:

Рис. 6. Результаты ответов второклассников на вопрос № 1 до апробации материалов словаря

Таким образом, из диаграммы видно, что 50 % второклассников на компьютере умеют играть и это у них получается лучше всего, 20 % - умеют печатать, 11 % - искать что-нибудь в Интернете, 7 % - умеют делать презентации и это у них получается лучше всего, 3 % - умеют заходить в Интернет, 3 % - умеют менять шрифт, 3 % - писать письма, 3 % второклассников умеют скачивать презентации.

Результаты ответов учащихся на этот же вопрос после апробации материалов словаря отражены на рисунке 7.

Рис. 7. Результаты ответов второклассников на вопрос № 1 после апробации материалов словаря

Как видно из диаграммы, 20 % второклассников умеют делать презентации и это у них получается лучше всего, 17 % - искать что-нибудь в Интернете, 17 % второклассников умеют открывать папки и это у них получается лучше всего, 13 % умеют вставлять картинки, 10 % умеют печатать, 10 % - играть, 7 % умеют работать в программе «Word» и это у них получается лучше всего, 3 % - умеют копировать, 3 % - умеют менять шрифт.

Результаты ответов на вопрос №2 отражены в таблице 1, куда включено количество операций, которыми владел ученик в текстовом редакторе «Word» до и после работы с фразеологическим словарем.

Таблица 1.

Количество операций, необходимых для работы в текстовом редакторе «Word», которыми овладели второклассники

|

№ п/п |

И. Ф. ученика |

Кол-во операций, которыми владеет ученик |

|

|

до апробации материалов словаря |

после апробации материалов словаря |

||

|

1. |

Александр Д. |

0 |

8 |

|

2. |

Александр М. |

1 |

10 |

|

3. |

Александр Х. |

0 |

9 |

|

4. |

Амир Ф. |

0 |

7 |

|

5. |

Андрей П. |

1 |

7 |

|

6. |

Антон Т. |

0 |

8 |

|

7. |

Артем Ю. |

1 |

10 |

|

8. |

Борис Е. |

1 |

5 |

|

9. |

Вадим Ш. |

1 |

10 |

|

10. |

Виктория М. |

0 |

9 |

|

11. |

Георгий Д. |

1 |

9 |

|

12. |

Дана М. |

1 |

7 |

|

13. |

Даниил К. |

0 |

7 |

|

14. |

Дарья К. |

2 |

7 |

|

15. |

Дарья Ю. |

1 |

9 |

|

16. |

Екатерина Е. |

0 |

10 |

|

17. |

Екатерина Ш. |

1 |

12 |

|

18. |

Елизавета Г. |

1 |

9 |

|

19. |

Елизавета С. |

1 |

8 |

|

20. |

Иван Б. |

0 |

6 |

|

21. |

Иван П. |

1 |

10 |

|

22. |

Максим Ф. |

0 |

10 |

|

23. |

Маргарита П. |

3 |

10 |

|

24. |

Мария Е. |

1 |

7 |

|

25. |

Мария Л. |

0 |

7 |

|

26. |

Никита В. |

0 |

10 |

|

27. |

София Л. |

0 |

9 |

|

28. |

Станислав Ш. |

1 |

9 |

|

29. |

Тимур Ч. |

1 |

6 |

|

30. |

Ульяна Ж. |

1 |

9 |

Как видно из таблицы, большинство второклассников до работы с фразеологическим словарем владели 1-2 операциями в текстовом редакторе «Word», а после – 5-12 операциями. Полученные данные убедили нас в эффективности использования возможностей учебного фразеологического словаря как средства обучения фразеологии и формирования ИКТ-компетенции у младших школьников.

Заключение

-

1. Инновационный учебный фразеологический словарь, разработанный в рамках антропоцентрического подхода, комплексно репрезентирует фразеологизм и представляет собой интерактивный гипертекст, который является новой формой словарного описания фразеологизмов, и сочетает традиционный книгопечатный формат с элементами ИКТ-технологий.

-

2. Словарные статьи инновационного фразеологического словаря представляют возможность формирования большинства параметров ИКТ-компетенции младших школьников, предусмотренных «Примерной образовательной программой образовательного учреждения. Начальная школа».

-

3. Представленная лексикографическая технология может быть использована при разработке учебных словарей и на другом языковом материале с установкой на формирование новых параметров ИКТ-компетенции младших школьников с соответствии с развитием информационно-коммуникативных технологий.

Список литературы Инновационный учебный фразеологический словарь: элементы ИКТ в бумажном формате

- Боброва, В.В., Лихачева, Е.Н., Калашникова, Т.А. Особенности компьютерных учебных программ для подготовки дошкольников с задержкой психического развития к школе по математике и обучению грамоте //Образовательные технологии и общество (Educational Technology & Society). -2013. -Т.16, №3. С. 561-572.

- Маслова, Ю.В. Позитивные и негативные аспекты использования компьютерных технологий у детей и подростков //Образовательные технологии и общество (Educational Technology & Society). -2013. -Т.16, №4. С. 493-503.

- Белоусова, Л.И., Олефиренко, Н.В. Дидактический потенциал цифровых образовательных ресурсов для младших школьников //Образовательные технологии и общество (Educational Technology & Society). -2013. -Т.16, №1. С. 586-598.

- Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального общего образования: приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (ред. от 18.12.2012) //Российская газета. -2011. -16 февраля. -№ 5408.

- ПОПОУ 2010: Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа /. М.: Просвещение, 2010.

- Чуковский, К.И. Собр. соч. в 6 томах. Том 1. . М.: Худ. лит., 1965. URL: http://www.2lib.ru/getbook/15382.html (дата обращения: 19.11.2010).

- Цейтлин, С.Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений . М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000.

- Руденко, С.А. Учиться понимать друг друга //Учительская газета. -2008. -№35. URL: http://www.ug.ru/archive/25737 (дата обращения: 08.01.2010).

- Костомаров, В.Г. Экран и книга: противоречие или сотрудничество? . URL: http://rusistica.ru/articles.php?article_id=6 (дата обращения: 08.01.2011).

- Артамонова, Ю.Д., Кузнецов, В.Г. Герменевтический аспект языка СМИ //Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования: учебное пособие/Отв. редактор. М.Н. Володина. М.: Изд-во МГУ, 2003. URL: http://evartist.narod.ru/text12/04.htm (дата обращения: ).

- Катаев, Ф.А. Русская проза в эпоху Интернета: трансформации в поэтике (1990-2000-е годы): автореф. дис. … канд. филол. наук . Пермь, 2012.

- Иванова, Е.П. Новые возможности семантизации лексической единицы в мультимедийном словаре //Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. -2010. -№1-2. С. 49-53.

- КТО: Коммуникативные технологии общения //Психология общения. Энциклопедический словарь/Под общей редакцией А.А. Бодалева. М.: Когито-Центр. 2011. URL: http://communication_psychology.academic.ru/(дата обращения: 26.02.2014).

- Сластенин, В.А., Исаев, И.Ф., Шиянов, Е.Н. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений /Под ред. В.А. Сластенина. М.: Издательский центр «Академия», 2002.

- Рогалёва, Е.И. Современная учебная фразеография: теория и практика . Псков: ООО ЛОГОС Плюс, 2014.

- Авдеева, М.В. Компьютерная лексикография в системе практической и теоретической лексикографии //Сборники конференций НИЦ «Социосфера». -2012. -№ 44. С. 26-28.

- Балалаева, Е. Ю. Электронный словарь: сущность, структура, классификации //Современная педагогика. -2014. -№ 4. URL: http://pedagogika.snauka.ru/2014/04/2238 (дата обращения: 25.04.2014).

- Бабалова, Г.Г., Пустобаев, В.П. Тенденции и перспективы компьютеризации лексикографических работ //Омский научный вестник. -2008. -№ 4-69. С. 178-180.

- Давыдова, А.А. Проектирование электронных билингвальных словарей по педагогическим дисциплинам: автореф. … дис. канд. пед. наук . Смоленск, 2013.

- Сулак, С.К. К вопросу о дидактическом значении компьютерной лексикографии как области прикладной лингвистики //Вопросы прикладной лингвистики. -2010. -№ 3. С. 140-145.

- Чумарина, Г.Р. Теория и практика составления электронных словарей: автореф. дис. … канд. филол. наук . Казань, 2010.

- Борисова, Н.В., Канищева, О.В., Юрченко, Е.Н. Автоматизированное формирование словаря синонимов //Вестник Херсонского национального технического университета. -2013. -№ 1 (46). С. 191-195.

- Ваулина, Е. Ю. Толковый словарь. Возможности электронной версии //Структурная и прикладная лингвистика. -2007. -№ 7. С. 187-196.

- Марус, М.Л. Сравнительный анализ современных многоязычных онлайн-словарей на примере словарей МУЛЬТИТРАН И ABBYY LINGVO ONLINE //Научно-методический электронный журнал «Концепт». -2014. -Спецвыпуск № 01. С. 51-55. URL: http://e-koncept.ru/2014/14511.htm (дата обращения: 9. 04.2014).

- Русакова, А. В. Лингвистическая модель двуязычного электронного текстоориентированного словаря юридических терминов (на материале Конституции Российской Федерации, Конституции Французской Республики и Конвенции о защите Прав человека и основных свобод): автореф. дис. … канд. филол. наук . Казань, 2008.

- Стройков, С.А. Лингвопрагматические характеристики англоязычного электронного лексикографического гипертекста (на материале словаря-энциклопедии «The Free Dictionary»): автореф. дис. … канд. филол. наук . Самара, 2008.

- Давлетукаева А. Ш. Диахронический аспект развития экономической терминологии (английский язык): дис. … канд. филол. наук . М., 2002.

- Гринев, С.В. Введение в терминологическую лексикографию: учебное пособие . М.: Изд-во МГУ, 1986.

- Григорович, Л.А. Учебный словарь: от замысла к воплощению //Русская речь. -2011. -№ 4. С. 31-36.

- Рогалёва, Е.И. Новый фразеологический словарь для детей . Псков: АНО «ЛОГОС», 2007.

- Токарева, П.В. Коммуникативные стратегии и тактики в современном учебном дискурсе (На материале школьных учебников): дис.. канд. филол. наук . -Омск, 2005.

- Размахнина, Н.В. Опыт реконструкции дискурса на основе иллюстративный авторских примеров в английских фразеографических источниках: дис. … канд. филол. наук . Иркутск, 2003.

- Ая, У., Никитина, Т.Г., Рогалёва, Е.И. Пословицы в русской речи. Учебный словарь с комментариями на эстонском языке. Псков: ООО «ЛОГОС Плюс», 2012.

- Рогалёва, Е.И., Никитина, Т.Г., Варламова, М.П. Фразеологизмы в нашей речи. Учебный словарь с комментариями на английском языке. Псков: ООО «ЛОГОС Плюс», 2014.

- Рогалёва, Е.И., Никитина, Т.Г., Желибтер, Т., Пешо, М.-П. Фразеологизмы в нашей речи. Учебный словарь с комментариями на французском языке. Псков: ООО «ЛОГОС Плюс», 2015.