Иноческие обители Вологодской губернии в конце XVIII - начале XX века: количество и виды

Автор: Котов Петр Павлович, Рожина Анастасия Владимировна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Отечественная история

Статья в выпуске: 8 т.44, 2022 года.

Бесплатный доступ

Актуальность рассмотрения изменений политики в отношении монастырей определяется их важной ролью в имперской России и возможностью учета этого опыта на современном этапе. Целью исследования является выяснение статуса православных монастырей, процесса восстановления некоторых из них и преобразования мужских обителей в женские. Раскрытие цели осуществляется в рамках концепции «центр - периферия». В роли «центра» могли выступать епархиальногубернские, центральные церковные и светские органы власти, а также их сочетание. Применяются и общепринятые научные методы: сравнительный, аналитический, историко-типологический и др. На основе архивных и опубликованных источников анализируются количественные и типовые характеристики (включают систему подчиненности и специфику уставной деятельности) православных обителей Вологодской губернии в период от позднего феодализма до начала Первой мировой войны. По реформе 1764 года многие иноческие обители в России оказались закрыты, а оставшиеся были разделены на штатные и заштатные. Финансировались только штатные монастыри и очень редко - заштатные. В Вологодской губернии 12 монастырей стали штатными и девять - заштатными, тогда как в целом по России основная часть монастырей оказалась вне штатов. С начала XIX века в Вологодской губернии были воссозданы пять иноческих обителей. Затем статус некоторых монастырей изменялся, в том числе и в рамках феминизации обителей. В губернии был возведен новый женский монастырь, а три мужских обители были преобразованы в женские. Состояние женских обителей было значительно устойчивее, чем мужских. Два наиболее успешных монастыря были общежительными и оставались вне рамок привычных типов обителей. В целом динамика количества и типов монастырей в Вологодской губернии имела как сходства, так и отличия относительно аналогичных процессов по России.

Вологодская губерния, штатные и заштатные монастыри, приписные обители, общежительные и необщежительные монастыри

Короткий адрес: https://sciup.org/147238907

IDR: 147238907

Текст научной статьи Иноческие обители Вологодской губернии в конце XVIII - начале XX века: количество и виды

Изучение истории русских православных обителей началось с давних времен и получило особый импульс во второй половине XIX – начале

XX века. В одних трудах изучение монастырей проводилось в русле исследования православной церкви1, в других – в центре внимания оставались собственно сами обители2. В ряде трудов

освещались вопросы возникновения и функционирования монастырей в регионах, включая территорию Вологодской губернии3. В советское время изучение проблем истории иноческих обителей шло менее интенсивно и в рамках известной марксистской формулировки «Религия – опиум народа». Однако, как и в предыдущий период, создавались и обобщающие, и региональные труды, в том числе работы по Вологодской губернии, в которых затрагивались проблемы существования монастырей [1], [4], [7].

Новый всплеск интереса к монастырской истории обусловило крушение Советского государства и разрушение монополии марксистской идеологии и методологии. Стали выходить разнообразные труды по истории религии и православных обителей [3], [11], [13]. Для историков оказались доступны результаты исследований, проводимых учеными-эмигрантами. Так, И. К. Смолич в монографии «Русское монашество» рассмотрел вопрос становления института монашества на Руси и его реформирования от Крещения Руси до 1917 года. Правда, он, как и другие русские эмигранты, не ставил целью изучение монастырей в региональном аспекте [12]. В конце XX – начале XXI века развернулась довольно успешная работа по освещению истории северных монастырей [5], [8], [9], Вологодской губернии в частности4 [2], [10], в том числе в рамках справочных изданий [14]. Исследователи обратились к изучению различных вопросов истории иноческих обителей, возникновения и существования монастырей, их социального служения, влияния православных обителей на материальную и духовную жизнь общества. При этом остается ряд вопросов, недостаточно исследованных или не получивших развернутого отражения. На наш взгляд, нуждается в дополнительном анализе выявление истории всех православных обителей и их типологии на примере отдельных регионов России. В предлагаемой статье предпринята такая попытка по периоду с конца XVIII до начала XX века на материалах Вологодской губернии.

***

На основании закона от 26 февраля 1764 года в России была осуществлена секуляризация, в ходе которой было закрыто более половины монастырей5. Оказались упразднены 496 монастырей (56,3 %), из них 360 (53,1 %) мужских и 136 (67 %) женских [13: 59]. Этот процесс в полной мере затронул Вологодскую епархию, на территории которой были упразднены многие обители, в том числе и довольно древние. В результате секуляризации в стране осталось 318 мужских и 67 женских монастырей [13: 59]. При этом «ма- ловотчинные», «безвотчинные» монастыри и пустыни в штаты не вносились и оставлялись «на своем содержании», если они имели возможность существовать за счет своих доходов – «чем доныне содержаться, и впредь содержать себя могут»6. Такие обители стали называться заштатными. Одновременно вводилась и другая общая по России норма: «по недостатку доходов» многие заштатные обители «упразднить, и приходскими церквами учинить» или «в другие монастыри свести (перевести в другие монастыри. – П. К., А. Р.)»7.

Монастыри остались на низшей ступени иерархии в структуре духовного ведомства России. Формально они подчинялись архиереям (епископам, архиепископам или митрополитам), однако на практике выполняли указы и распоряжения консисторий, духовных правлений и контролировались благочинными. При этом была предпринята попытка унифицировать статус обителей. В историографии существует несколько классификаций православных монастырей России [4: 41–44], [13: 64–65]. Применительно к периоду конца XVIII – начала XIX века для классификации монастырей, существовавших в Вологодской губернии, считаем наиболее уместным применить традиционную типологию. В зависимости от условий финансирования монастыри делились на штатные и заштатные. По форме управления – на самостоятельные и приписные. Устав устанавливал две формы жительства монашеских общин, что привело к различию общежительных и необщежительных обителей. Считаем необходимым отметить, что изначально и достаточно долгое время в источниках некоторые обители именовались пу́стынями. Однако к концу XVIII века такое наименование утратило свое первоначальное значение, применяемое к небольшим монастырям в отдаленных уединенных местах. С начала XIX века пу́стынями назывались даже достаточно крупные монастыри.

После секуляризации половина мужских обителей в России оказались заштатными. В штатные ведомости были внесены только 159 мужских и все учтенные 67 женских монастырей, которые разделялись на три класса. Особый статус оставался у Троице-Сергиевой лавры8.

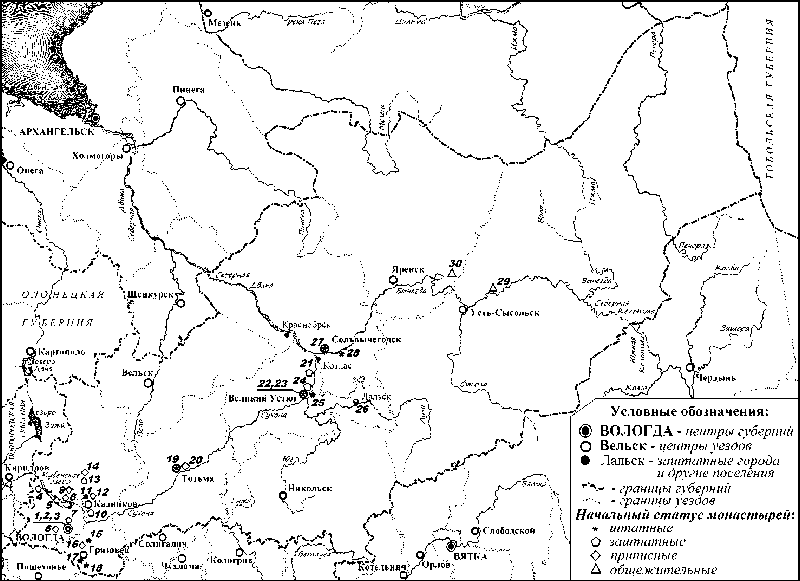

По указу 1788 года «О разделении Епархий сообразно с разделением Губерний» на исследуемой территории произошло два важных события. С одной стороны, в состав Вологодской епархии была включена Великоустюгская епархия, соответственно, и все приписанные к ней монастыри – пять штатных и три заштатных. С другой стороны, Кирилловский уезд из Вологодской губернии был переведен в Нов- городскую губернию и одноименную епархию. В результате Вологодская епархия лишалась единственного монастыря 1-го класса (Кирил-ло-Белозерского)9. В отличие от ситуации по России в целом, в Вологодской епархии количество штатных обителей превышало число заштатных. К 1796 году в ней было 12 штатных и 9 заштатных обителей. Из них ко 2-му классу относились два монастыря, к 3-му классу – 10 монастырей. «За штатом» было оставлено пять монастырей и четыре пустыни (рисунок).

В конце XVIII века наибольшее количество иноческих обителей было сосредоточено в Вологде, Великом Устюге и одноименных уездах. Здесь их насчитывалось 11, то есть более половины от общего числа монастырей по региону. На этих же территориях находились и древнейшие обители Вологодской епархии (см. рисунок). В Вологде и Вологодском уезде на 1796 год сохранилось пять (с 1801 года – шесть) монастырей, из них три штатных, в том числе один женский. Среди пяти мужских обителей две были штатными: один из наиболее старых Спасо-Прилуцкий 2-классный монастырь (основанный в 1371 году игуменом Дмитрием Прилуцким) и Спасо-Каменный Духов 3-классный монастырь (создан во второй четверти XVII века старцем Галактионом Вологодским, в миру – Гаврила Бельский). По закону 1764 года в каждой епархии следовало открыть минимум одну женскую классную обитель, каковой и стал Горний Успенский 3-клас-сный монастырь, основанный старицей Домини-кией в 1590 году10.

Наряду со штатными, после 1796 года в Вологодском уезде оказались «оставлены за штатом» Сямский Богородице-Рождественский монастырь (основан крестьянином Иваном Родионовым и другими жителями села Отводное близ Кубен-ского озера не позже 1524 года) и Заоникиева пустынь, основанная около 1588 года преподобным Иосифом Заоникиевским (в миру – крестьянин Илларион Амвросимов)11.

В 1796 году в Великом Устюге и уезде находилось шесть иноческих обителей, переживших секуляризацию, из них четыре включались в штат (три мужских и один женский монастырь). Прежде всего упомянем наиболее древний на Севере Михайло-Архангельский 2-классный монастырь (основан в 1212 или 1216 году монахом Киприаном), к которому, вероятно, в 1764 году формально была приписана (в реальности – включена в его состав) Богородицкая Тихвинская мужская пустынь (создана в начале XV века) [14: Т. 1: 238]. Последняя с конца XVIII века не упоминалась даже в качестве приписной. Другим известным монастырем в уезде был Гле- денский Троицкий 3-классный (по преданию, основан в конце XII – середине XIII века, но достоверные сведения о его существовании выявлены с середины XVI века). Обитель располагалась вблизи Великого Устюга. На востоке уезда оставался в штате Лальский Михайловский монастырь, основанный в XVII веке. С 1860 года он становится приписным к Михайло-Архангель-скому монастырю, а часть братии перечисляется в Ульяновский Троицко-Стефановский монастырь.

Во исполнение закона в ходе секуляризации на тот момент в самостоятельной Великоустюгской епархии был создан Иоанно-Предтечев 3-классный женский монастырь12. По одной из легенд, эту обитель в качестве мужской в 1262 году образовал татарский баскак Буга. По другим данным, ее основали праведные Иоанн и Мария Устюжские. В 1764 году монастырь был переустроен в женский. Наряду с упомянутыми в Великоустюгском уезде действовали две заштатные мужские обители: Николаево-Прилуцкий (впервые упомянут в 1561 году) монастырь и Знаменно-Филипповская пустынь (основана Филиппом Янковским (Сухонским) около 1654 года)13. В остальных уездах Вологодской губернии сразу после секуляризации было оставлено не более двух-трех иноческих обителей. Так, к концу XVIII века в Грязовецком уезде сохранилось три штатных мужских 3-классных монастыря: самый древний из трех, Павло-Обнорский, учрежден в 1414 году Павлом Обнорским, учеником святого Сергия Радонежского; Корнильево-Ко-мельский создан в 1497 году преподобным Кор-нилием Комельским (в миру – Корнилий Крюков); Арсениево-Комельский основан, по разным сведениям, в 1529–1539 годах преподобным Арсением Комельским14.

В Кадниковском уезде находилось также три монастыря, правда, только один из них являлся штатным – Глушицкий Покровский 3-классный мужской монастырь, основанный преподобным Дионисием (Дмитрием) в 1420 году. Почти в то же время, в 1426 году, преподобный Григорий Пельшемский учредил Лопотов Богородицкий монастырь, который после 1796 года оказался заштатным. Заштатной оставалась и Семигородняя Успенская пустынь, созданная в XV веке в качестве мужской и преобразованная в 1630-х годах в женскую15.

В Тотемском уезде после 1796 года существовали две мужские заштатные обители. Прежде всего это Спасо-Суморин монастырь – основан в 1554 году в Тотьме на берегу речки Песья Деньга преподобным Феодосием Тотемским, выходцем из Вологодского Спасо-Прилуцко-

Размещение православных обителей на территории Вологодской губернии в конце XVIII – начале XX века

Location of Orthodox monasteries on the territory of the Vologda Province between the late XVIII and the early XX centuries

Примечание. Цифрами обозначены монастыри: 1 – Спасо-Прилуцкий, 2-классный, муж.; 2 – Спасо-Каменный Духов (Свято-Духов), 3-классный, муж.; 3 – Горне-Успенский, 3-классный, жен.; 4 – Сямский Богородице-Рождественский, заштатный, муж.; 5 – Спасо-Каменный, заштатный, муж.; 6 – Арсениево-Маслянская Одигитриевская пустынь, приписная, муж.; 7 – Заоникиевская пустынь, заштатная, муж.; 8 – Александро-Куштская Успенская пустынь, приписная, муж.; 9 – Белавинская пустынь, приписная, муж.; 10 – Лопотов Богородицкий, заштатный, муж.; 11 – Глушицкий Покровский, 3-классный, муж.; 12 – Покровско-Глушицкий, приписной, муж.; 13 – Семигородняя Успенская пустынь, заштатная, жен.; 14 – Катромский Николаевский, приписной, муж.; 15 – Арсениево-Комельский, 3-классный, муж. (с 1904 года – жен.); 16 – Николо-Озерская пустынь, приписная, муж.; 17 – Корнильево-Комельский, 3-классный, муж.; 18 – Павло-Обнорский, 3-классный, муж.; 19 – Спасо-Суморин, заштатный, муж.; 20 – Дедова Троицкая пустынь, приписная, муж.; 21 – Николаево-Прилуцкий, заштатный, муж.; 22 – Михайло-Архангельский, 2-классный, муж.; 23 – Иоанно-Предтечев, 3-классный, жен.; 24 – Знаменно-Филипповский, заштатный, муж. (с 1908 года – жен.); 25 – Гледенский Троицкий, 3-класс-ный (в 1841–1896 годах – приписной), муж. (с 1912 года – 3-классный, жен.); 26 – Лальский Михайловский, 3-классный (с 1860 года – приписной), муж.; 27 – Сольвычегодский Веденский, 3-классный, муж.; 28 – Николо-Коряжемский, 3-классный (в 1863–1896 годах – приписной, с 1896 года – заштатный), муж.; 29 – Ульяновский Троицко-Стефановский, общежительный, муж.; 30 – Кылтовский Крестовоздвиженский, общежительный, жен.

го монастыря. Другая обитель – Дедова Троицкая пустынь – была основана около Тотьмы иноком Ионой в конце XVII века. В 1833 году пустынь была приписана к Спасо-Суморину монастырю и в этом качестве просуществовала до закрытия после 1917 года16.

В Сольвычегодском уезде тоже располагались два мужских монастыря, но оба были 3-классными: Николо-Коряжемский (учредили иноки Лонгин и Симон в 1535 году) и Сольвычегодский Введенский (создан в 1565 году братьями Стро-гановыми)17.

В Вельском, Никольском, Яренском и Усть-Сысольском уездах в конце XVIII века православных монастырей не было (см. рисунок).

С начала XIX века в России происходило как воссоздание ранее закрытых православных обителей, так и создание новых. В Во- логодской губернии эта практика началась с возрождения одного из самых старинных мужских монастырей в регионе – Спасо-Каменного. Он был основан на Каменном острове в Кубенском озере еще в 1262 году, согласно легенде, по настоянию князя Глеба Васильковича. Древняя обитель по закону 1764 года получила статус заштатной, но в 1774 году сгорела. В 1801 году монастырь был восстановлен с присоединением к нему Белавинской Богоявленской пустыни, по именованию которой он и назывался до 1892 года, после чего было возвращено древнее название – Спасо-Каменный монастырь [2].

Вскоре после описанных событий в Вологодской епархии появляются еще две иноческие обители. Так, в 1803 году в Кадниковском уезде к Ди-онисиево-Глушицкому монастырю был приписан восстановленный Покровский Глушицкий мо- настырь. Этот возобновленный монастырь был учрежден, как и Дионисиево-Глушицкая обитель, преподобным Дионисием Глушицким, но на семь лет раньше, в 1413 году. В дальнейшем обители часто именовались общим названием – Глу-шицкий Покровский монастырь18. Одновременно в том же уезде воссозданный Катромский Николаевский монастырь, основанный в начале XVI века иноками Дионисиево-Глушицкой обители, был присоединен к Семигородной Успенской мужской заштатной пустыни19. В 1833 году в Тотемском уезде к Спасо-Суморину мужскому монастырю была приписана Дедова Троицкая пустынь20.

С 1830-х годов в России происходило создание монастырских комплексов из нескольких монастырей. Данный процесс был характерен и для Вологодской губернии. Например, к Вологодской Белавинской Спасо-Преображенской пустыни (Спасо-Каменный мужской заштатный монастырь) была присоединена воссозданная в 1833 году Александро-Куштская Успенская пустынь (образована в 1420 году преподобным Александром Куштским и на время упраздненная в 1764 году). Спустя почти 30 лет к Вологодскому Спасо-Каменному Духову мужскому штатному монастырю была присоединена возрожденная в 1861 году Арсе-ниево-Маслянская Одигитриевская пустынь, которая была основана в 1529 году преподобным Арсением Комельским21. С такой же целью – усиления экономического содержания и расширения численности монашествующих – в Вологодский Горне-Успенский монастырь передавалась Николо-Озерская женская пустынь. Она была создана трудами преподобного Стефана Комель-ского в 1520 году в качестве мужской обители и преобразована при возобновлении деятельности в 1860 году в женскую22.

Единственным возрожденным (а может быть, основанным) монастырем, избежавшим статуса приписного, оказался Троицко-Стефановский Ульяновский монастырь. По преданию, пока не нашедшему подтверждения в источниках, монастырь был основан святителем Стефаном Пермским в 1385 году, но вскоре обитель запу-стела23. В первой половине XIX века священнослужители Усть-Сысольского уезда неоднократно «высказывали мнение» о возрождении обители. Эти просьбы были услышаны, и в 1860 году Святейший синод принял указ об учреждении «при безприходной Ульяновской Спасской церкви» мужского общежительного монастыря «с настоятельством строительским»24.

Следует обратить внимание на одну особенность созданной (возрожденной) Троицко-Сте- фановской Ульяновской обители: она не получила четкого законодательного и нормативного статуса – штатного или заштатного учреждения. Не выявлено ни одного документа, по которому бы этот монастырь имел какое-либо финансирование со стороны государства. При этом напомним: даже заштатные обители получали некоторые денежные средства, пусть и несопоставимые со штатными монастырями. С другой стороны, Троицко-Стефановский монастырь однозначно определялся как общежительный и существовал только за счет собственных доходов и добровольных пожертвований. В начале XX века обитель превратилась в один из крупных и почитаемых монастырей Европейского Севера и страны в целом.

Помимо приведенного примера возобновление монастырей до начала 1860-х годов происходило в трех южных уездах Вологодской губернии. Из 29 существовавших в губернии к 1861 году обителей в упомянутых уездах оказались сосредоточены 18 монастырей, или почти 62,1 % (см. рисунок). Преобладание в них иноческих обителей сохранялось до великих потрясений 1917 года.

После 1860-х годов процесс возрождения ранее закрытых монастырей в Вологодской епархии прекратился. В 1796–1917 годах в России были восстановлены 96 обителей, из которых 8, или 8,3 % от всех по стране, – в Вологодской гу-бернии25. Однако приписные монастыри появлялись здесь и иным путем – к более крупным (обычно штатным) монастырям с начала 1830-х годов стали прикреплять действующие заштатные обители, что, правда, не практиковалось в юго-западных уездах губернии. Таким образом, в 1841 году к Устюжскому Михайло-Архангель-скому 2-классному монастырю примыкают Гле-денский Троицкий и с 1860 года – Лальский Архангельский монастыри26. В составе Сольвы-чегодского Введенского монастыря с 1863 года приписным стал числиться Николо-Коряжем-ский 3-классный монастырь27. Наибольшее число приписных монастырей в Вологодской губернии поднималось до 10, что составляло до 25 % от их количества в целом по стране.

Статус приписных монастырей в России законодательно не регламентировался, поэтому вызывает дискуссии среди ученых. Одни исследователи учитывали приписные обители в общем количестве монастырей, другие не включали их в общую массу [4: 52]. По отчетам, ведомостям и приходно-расходным книгам монастырей можно заметить, что приписные обители обладали мизерной автономностью. Сложилась практика, когда в документах фиксировались сведения об основном монастыре, далее о приписных по тем же пунктам28. Однако приписные обители не имели собственного руководства (настоятелей и казначеев) и подчинялись распоряжениям настоятеля главного монастыря. Это определяло зависимый статус приписных монастырей. Поэтому их нельзя рассматривать как самостоятельные единицы, а только в комплексе хозяйств крупных обителей.

В 1860-х годах начался новый этап существования монастырей, что обуславливалось социально-экономическими процессами, происходившими в российском обществе, которые были связаны с отменой крепостного права и проведением других буржуазных реформ. Намечается увеличение числа обителей в связи с расширением возможности пополнения иноческих обителей, прежде всего выходцами из крестьян. В дореформенный период, например, переходы удельных поселян в монастыри были редчайшим явлением [6]. Наиболее интенсивный рост числа монастырей в России приходится на 1880–1914 годы: ежегодно основывалось в среднем по 12 монастырей [3: 17–43]. Правда, Вологодскую губернию это явление затронуло незначительно: здесь в пореформенный период – в 1894 году появился только один новый самостоятельный Кылтов-ский Крестовоздвиженский женский монастырь в юго-восточной части Яренского уезда29 [10]. Создание Кылтовского Крестовоздвиженско-го женского монастыря укладывалось в рамки наметившегося в пореформенные годы развития феминизации монашества. Этот процесс был обусловлен проведением буржуазных реформ 1860–1870-х годов. Повторим, после отмены крепостного права крестьяне могли самостоятельно принимать монашество. С другой стороны, ослаблялось влияние общины в социальной сфере, нарастали компоненты индивидуализма и усиливались другие подобные процессы. Эти процессы затрагивали прежде всего крестьянок, что на несколько десятилетий и обусловило их повышенный приток в иноческие обители. В результате проистекало приумножение женского иночества и связанное с ним массовое открытие «девичьих» обителей [3: 55]. Учреждение женских монастырей происходило преимущественно за счет преобразования женских общин в общежительные монастыри. В 1809–1889 годах в России таким способом было реорганизовано 78 мо-настырей30.

В Вологодской епархии процесс феминизации монашества происходил позже, чем в целом по Российской империи. Здесь новые женские монастыри стали открываться только в начале XX века и сугубо путем преобразования древ- них мужских монастырей в женские обители. Так, в 1904 году в Грязовецком уезде в женский монастырь был обращен Арсениево-Комель-ский монастырь, для чего из казначейства было выделено ежегодное пособие в 669 руб. 54 коп.31 В Великоустюгском уезде два мужских монастыря также были преобразованы в женские: в 1908 году – Знаменно-Филипповская заштатная пустынь32, в 1912 году – Гледенский Троицкий монастырь33.

Отметим, что в России в 1796–1917 годах 27 мужских монастырей были реорганизованы в женские, из которых три обители, или 11,1 %, приходились на Вологодскую губернию. На общероссийском фоне значительно скромнее в губернии оказались результаты по открытию новых обителей. Напомним: без учета возрожденных, в 1796–1917 годах в Вологодской епархии был создан лишь один монастырь, что составляло всего 0,7 % от созданных в стране 134 обителей.

Существование монашества в Российской империи в конце XIX – начале XX века связано еще с одним явлением – отделением приписных монастырей от главных обителей. Сведения о точном количестве монастырей, статус которых изменился в результате отделения, в целом по России отсутствуют. По регионам подобные сведения получить значительно проще. Например, в Вологодской губернии два приписных монастыря стали самостоятельными: Николаево-Коряжемский монастырь (Сольвычегодский уезд) – в 1896 году и Троицкий Гледенский монастырь (Великоустюгский уезд) – в 1912 году. Напомним, что в 1892 году Белавинская пустынь была переименована в Спасо-Каменный монастырь (Вологодский уезд), то есть второй формально восстановил самостоятельность, тогда как указанная пустынь стала приписной34. Восстановление самостоятельности Николаево-Коряжемской обители было связано с укреплением ее экономического благосостояния. Троицкий Гле-денский монастырь получил статус самостоятельного в результате преобразования его, как указывалось, в женскую обитель.

К началу XX века общая численность монастырей в Вологодской губернии увеличилась за счет отделения приписных монастырей от главных обителей и открытия новых монастырей. Эти процессы были неразрывно связаны с расцветом женского иночества. Заметим, что в 1892 году Спасо-Каменный Духов монастырь был переименован в «Свято-Духов монастырь с оставлением его в штате»35. Впрочем, прежнее название нередко продолжало употребляться в источниках.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в ходе секуляризации при Екатерине II в России не только продолжилась ликвидация экономической самостоятельности православной церкви, но и, по сути, оформилось включение ее в орбиту государственного бюрократического аппарата. В полной мере проявления секуляризации затронули и православные монастыри, которые являлись немаловажной частью Русской церкви. По реформе 1764 года закрылись многие иноческие обители, а оставшиеся были ранжированы. Отныне государственное обеспечение через Святейший синод получали только штатные монастыри. Объем выделяемых средств определялся в зависимости от одного из трех присвоенных монастырям классов. Ограниченное финансирование от государства получали и заштатные обители.

В Вологодской губернии в ходе секуляризации 12 монастырей стали штатными и девять – заштатными, тогда как в целом по России большинству монастырей классность не была присвоена. Затем в Вологодской губернии возродились пять православных монастырей. Однако только Ульяновская Троицко-Стефановская мужская обитель обрела самостоятельность. Остальные возрожденные монастыри оказались приписными к другим обителям. Число приписных монастырей в регионе пополнилось и за счет лишения статуса заштатной Дедовой Троицкой пустыни и трех штатных монастырей в связи с их экономической слабостью и незначительным числом братии. Общее количество приписных обителей в Вологодской губернии в некоторые периоды доходило до 10. С другой стороны, три бывших приписных монастыря получили самостоятельность.

После отмены крепостного права и буржуазных реформ наблюдалась явная феминизация православных обителей. В Вологодской губернии этот процесс происходил с запозданием и поначалу был менее выраженным. Так, в регионе был возведен лишь один новый женский Кылтовский Крестовоздвиженский монастырь (в 1894 году). Постепенно процесс феминизации в губернии усилился, и в 1904–1912 годах три мужских монастыря были переустроены в женские. Отметим, что в целом развитие женских обителей в регионе отличалось большей положительной динамикой относительно мужских. В Вологодской губернии проявилось еще одно явление, когда динамично развивающиеся Ульяновская Троицко-Сте-фановская мужская и Кылтовская Крестовозд-виженская женская обители оказались вне сложившихся типов монастырей и оставались в статусе общежительных.

Следует констатировать, что изменение количества иноческих обителей и их типов в Вологодской губернии имело как сходства, так и отличия по сравнению с подобными явлениями в целом по России.

Список литературы Иноческие обители Вологодской губернии в конце XVIII - начале XX века: количество и виды

- Гагарин Ю. В. История религии и атеизма народа коми. М.: Наука, 1978. 326 с.

- Дом Спаса. Вологодские каменные Кижи: книга о Спасе-Каменном, его прошлом и настоящем / Сост.: В. В. Дементьев, Н. А. Плигина, А. К. Сальников. Вологда: Фест, 2008. 478 с.

- Зырянов П. Н. Русские монастыри и монашество в XIX и начале XX века. М.: Вербум-М, 2002. 319 с.

- Камкин А. В. Православная церковь на Севере России. Очерки истории до 1917 года. Вологда: ВГПИ, 1992. 162 с.

- Кожевникова Ю. Н. Монастыри и монашество Олонецкой епархии во второй половине XVIII - начале ХХ в. Петрозаводск: Изд-во Спасо-Кижского Патриаршего Подворья, 2009. 304 с.

- Котов П. П. Удельные крестьяне на Европейском Севере России: размещение и демографические процессы // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Серия: Общественные и гуманитарные науки. 2013. № 1 (130). С. 18-22.

- Никольский Н. М. История русской церкви. М.: Политиздат, 1988. 448 с.

- Пулькин М. В., Захарова О. А., Жуков А. Ю. Православие в Карелии (XV - первая треть XX в.). М.: Круглый год, 1999. 208 с.

- Павлушков А. Р. Особенности пенитенциарной практики островных монастырей на Европейском Севере России // История и современность пенитенциарной системы России: Материалы междунар. науч.-практ. конф. (18 мая 2006 г.) / Отв. ред. И. М. Волчков. Псков, 2006. С. 224-233.

- Рожина А. В., Рожина Т. Я. Женская обитель. История Крестовоздвиженского Кылтовско-го женского монастыря от основания до современности. Сыктывкар, 2018. 144 с.

- Спиридонов А. М., Яровой О. А. Валаам: от апостола Андрея до игумена Иннокентия. Очерки истории Валаамского монастыря. М.: Прометей, 1991. 125 с.

- С мо л и ч И. К. Русское Монашество: Возникновение. Развитие. Сущность (988-1917). М.: Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия», 1997. 607 с.

- Федоров В. А. Русская православная церковь и государство. Синодальный период (1700-1917). М.: Рус. панорама, 2003. 479 с.

- Церковно-исторический атлас Вологодской области / Авт.-сост. Н. М. Макелонская. Вологда: Древности Севера, 2007. Т. I. 256 с.; Т. II. 128 с.