Иностранная рабочая сила на российском рынке труда: проблемы и пути их решения

Автор: Солина Е.Е., Ерохин С.Г., Шпилина Т.М., Солодуха П.В.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 3-2 (16), 2015 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрен вопрос иностранной рабочей силы на российском рынке труда. Научная новизна статьи заключается в предложении основных мер развития миграционного процесса на рынке труда России.

Рабочая сила, человеческий капитал, рынок труда, миграция

Короткий адрес: https://sciup.org/140114069

IDR: 140114069

Текст научной статьи Иностранная рабочая сила на российском рынке труда: проблемы и пути их решения

В условиях инновационного развития возрастает мобильность населения на мировом рынке труда. Поэтому среди многих социальноэкономических вопросов, которые встают перед государством, особое место отводится миграционной политике.

Как указывает М. В. Макарова, «миграционная политика – это система принципов, целей и действий, с помощью которых государство и иные политические институты регулируют потоку переселенцев и других мигрантов»[7, С. 76]. Именно благодаря миграционной политике происходит рациональное расселение населения с целью результативного развития экономики, постоянного развития территорий, выравнивания социальноэкономических неравенств условий жизни населения. Как дополняет В. Д. Руднев, именно на сбережение своего народа и его прирост должны быть устремлены взгляды Правительства и Президента России. «Без этого России, с её несметными природными богатствами и необъятными просторами в современном мире не выжить»[12, С. 224].

В данной работе рассматриваются основные тенденции в отношении трудовых мигрантов как одного из направлений по переходу российской экономики в сторону открытости рынка труда, поскольку политика закрытого спроса и предложения рабочей силы может быть использована для организации мероприятий по воспрепятствованию сильной склонности к конкуренции. Причём в дальнейшем это служит подспорьем ввода для населения разнообразных запретов, в том числе и по поводу ограничения притока миграции, свободы выбора профессии. Конкуренция при закрытом рынке, возможно, может быть и эффективной, однако для результативной экономической политики необходим открытый рынок труда, направленный на борьбу, во-первых, с образованием монополий, во-вторых, с трудностями функционирования рынка в полном объеме. Отмечая данный момент, В. Ойкен указывает, что если «государство запретит станкостроительным заводам осуществлять инвестиции, то… запрет на осуществление капиталовложений станет препятствовать тому, чтобы в станкостроительную промышленность направлялось такое количество капитала… рабочей силы, металла и других материалов, какое было бы возможно на основе соотношения цен. В результате предложение металлообрабатывающих станков оказывается меньше, чем при отмене запрета на капиталовложения»[10, С. 154].

Отсюда следует, что для осуществления эффективного функционирования рынок труда должен обладать следующими свойствами: во-первых, быть открытым, во-вторых, на нем должны быть созданы условия для эффективной координации между спросом и предложением рабочей силы, чтобы попытаться увязать планы и решения предприятий и домашних хозяйств. В том случае если это сделать невозможно, то необходимо применять специальные политико-экономические меры, обладающие теми специфическими чертами, которые, как отмечает В. Ойкен, будут учитывать «их географическое и историческое положение».

Российская Федерация обладает большой территорией и огромным природно-ресурсным потенциалом, тем не менее, после распада СССР на территории оказалось только половина всего населения, соответственно из 286,7 млн. чел. СССР к 1991 году численность населения Российской Федерации достигает уровня 148,5 млн. чел.[18] Основная концентрация его сосредоточена на Европейской части России. К тому же проблема азиатской части и ее заселения так и не была ранее решена. А также демографический потенциал Сибири и Дальнего Востока не может создать развитую систему расселения по ее территории.

По этой причине становится очевидным, что заселить всю территорию Российской Федерации за счет потенциала российского населения оказывается проблематичным. Для этих целей необходимо подключать ключевые рычаги инновационной экономики, а именно: научно-технический и природно-территориальный потенциал.

Наряду с этим низкий уровень открытости рынка труда для потенциальной рабочей силы препятствует конкуренции, что приводит к образованию монополий, а также трудностям в функционировании самого рынка труда. Такое отношение привело к тому, что в большинстве российский секторах экономики присутствует недостаток рабочей силы по необходимым профессиям. В таблице 1[18] приведены данные по проблематичным секторам экономики и соответствующем в них уровне занятости.

Таблица 1.

Среднегодовая численность занятых в экономике (тыс. чел.)

|

Показатель/год |

2000 |

2005 |

2008 |

2010 |

2011 |

2013 |

|

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство |

8996 |

7381 |

6675 |

6656 |

6583 |

6364 |

|

обрабатывающие производства |

12297 |

11506 |

11191 |

10292 |

10281 |

10065 |

|

научные исследования и разработки |

1201 |

988 |

855 |

904 |

907 |

889 |

|

образование |

5979 |

6039 |

5980 |

5902 |

5789 |

5570 |

|

здравоохранение и предоставление социальных услуг |

4408 |

4548 |

4666 |

4621 |

4604 |

4523 |

|

предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |

2313 |

2460 |

2621 |

2531 |

2529 |

2520 |

Как видно из приведенной таблицы, в вышеуказанных отраслях наблюдается ежегодное уменьшение численности занятого населения. Особенно это заметно в сельском, лесном хозяйстве и охоте, где к 2013 году количество занятых в экономике уменьшилось до 6364 тыс. чел. В образовании и здравоохранении уровень занятости к 2013 году составил 5570 тыс. и 4523 тыс. чел. соответственно. Данная тенденция подтверждает, что в вышеуказанных отраслях наблюдается острая нехватка рабочей силы, которая в дальнейшем будет только обостряться, если не принять соответствующие нормы, позволяющие привлечь специалистов в эти области.

Кроме того текущая проблема усугубляется еще и неравным распределением занятого населения на территории Российской Федерации. Это произошло по той причине, что Сибирь и Дальний Восток оказались частично заселенными и проблемы освоения этих районов до сих пор остаются затруднительными как в экономическом, так организационном и социальном проекте, притом, что решение данных вопросов важно особенно в геополитическом значении.

На первый план эта проблема стала выходить в условиях отрицательного естественного прироста, которое наблюдалось в Российской Федерации и вышеприведенных районах на протяжении последних 20 лет, поскольку простое воспроизводство здесь осуществлюсь в лучшем случае на 60-70%[15, С. 50].

Однако тут фигурируют и другие проблемы, связанные с тем, что в названных регионах присутствуют ограничения по поводу модернизации социальных и экономических институтов, которые приводят к серьезным кризисным явлениям в обществе. Отсюда следует, что данную проблему необходимо решать в нескольких направления. В настоящей работе мы рассмотрим влияние трудовых мигрантов на российский рынок труда.

Чем же выгодны мигранты для принимающей стороны? Они способствуют росту национального производства при незначительных или нулевых издержках для местного населения. По этой причине многие страны, зная это преимущество, стараются привлекать мигрантов, например, в Германии действиями правительства ФРГ с 1980-2000-х гг. были предприняты нормы по возврату населения немецкого происхождения, проживающего на территории бывшего Советского Союза, Румынии и Польши. К тому же для этнических немцев были разработаны специальные законодательные акты, позволившие им изучать немецкий язык, получать необходимую квалификацию, трудоустраиваться и пользоваться необходимой социальной поддержкой. В дальнейшем данные мероприятия были дополнены нормами, направленными на противодействие появления экстремизма, ксенофобии и расизма.

В период советской власти миграция населения играла огромную роль, ибо была направлена на освоение природных ресурсов в Сибири и Дальнем Востоке. За счет переселения населения формировался промышленный потенциал Сибири, Урала и других регионов. За счет миграционных потоков было произведено строительство крупных промышленных комплексов, БАМа и других объектов. Однако особенность миграции советского периода заключалась в том, что она была подконтрольна органам власти и носила, в основном, принудительную силу. Но плюс от данной миграционной политики состоял в том, что также использовались планомерные методы по поводу регулирования миграционных процессов. Например, как указывает Р. А. Галин и др., «все регионы страны имели государственные планы переселения или вселения населения, которые исходили из интересов развития государства»[4, С. 57], используя дополнительно меры по материальному и социальному стимулированию, что приводило к быстрому привлечению населения в слабозаселенные районы. В таблице 2[18] проведены данные по последним переписям населения, проводимым в СССР.

Таблица 2.

Население регионов Российской Федерации (тыс. чел)

|

Регион/год |

1959 |

1989 |

% изменения численности населения |

|

Российская Федерация |

117534 |

147400 |

+25,41 |

|

Северный район |

4609 |

6124 |

+32,87 |

|

Северо-Западный район |

6256 |

8284 |

+32,42 |

|

Центральный район |

25686 |

30365 |

+18,22 |

|

Волго-Вятский район |

8284 |

8477 |

+2,33 |

|

Центрально-Черноземный район |

7769 |

7740 |

-0,37 |

|

Поволжский район |

12635 |

16410 |

+29,88 |

|

Северо-Кавказский район |

11601 |

16751 |

+44,39 |

|

Уральский район |

17524 |

20279 |

+15,72 |

|

Западно-Сибирский район |

11252 |

15003 |

+33,34 |

|

Восточно-Сибирский район |

6473 |

9155 |

+41,43 |

|

Дальневосточный район |

4834 |

7941 |

+64,27 |

Из показанной таблицы видно, что за последние 2 переписи населения численность Западной и Восточной Сибири увеличилась на 33,34% и 41,43% соответственно, а также Дальнего Востока на 64,27%. Это было вызвано тем, что на данных территориях возникли города, крупные промышленные центры, осваивались целинные и залежные земли, разрабатывались новые недра минерального сырья.

После распада СССР и формирования новых государств произошли изменения миграционных процессов. Особенность современной миграции связана с «вахтовым» использованием трудовых ресурсов, что не приводит к стабильности населения в регионах, поскольку они не нацелены продолжать пребывание в данной местности на постоянной основе. Например, по обследованию, проводимым Институтом социально ‐политических исследований РАН в Ханты‐Мансийском автономном округе – Югра 78%[1, С. 363] респондентов нацелены на выезд из данного региона. Что приводит, как заметил М. Грицук, к нарастанию численности нелегальных мигрантов «порядка 3,5 миллиона человек»[19] в год. Причем подавляющее их большинство – это граждане СНГ, а именно: из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и т. д.

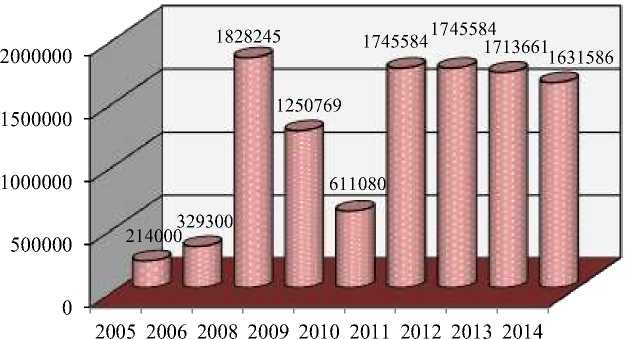

Действиями власти для снижения объема нелегальных мигрантов было предложено перейти на квотирование потоков рабочей силы. На рисунке 1 представлены данные по квотируемой рабочей силе за период 2005-2014 годы.

Рисунок 1. Квотирование рабочей силы

Однако потоки легальных и нелегальных мигрантов существенно осложняют решение проблем в России, поскольку многие годы были необорудованные, «прозрачные» межгосударственные границы, а также неразработанные правовые нормы в ее регулировании.

Особенность современного миграционного процесса состоит в том, что он осуществляется без необходимого практического опыта в межгосударственном, межрегиональном и внутрирегиональном уровне. А также коренным образом поменялся поток мигрантов в направлении с востока на запад.

Отсюда для страны в области миграционных процессов необходимо использование комплекса мер:

Во-первых, задействование института обучения «рабочие кадры» для иностранных мигрантов . Данная мера позволила бы привлекать иностранных граждан, прибывающих на территорию Российской Федерации для последующей работы, но не имеющих соответствующей профессии, переподготовиться по рабочей специальности для последующего трудоустройства. Как отмечает С. Г. Ерохин, в процессе обучения в человека закладываются предпочтительные принципы, при которых его знания реализуются эффективно»[6, С. 19]. Ряд российских предприятий давно ощущают нехватку в рабочих кадрах, что приводит к усугублению неполной занятости в определенных секторах экономики, например, в строительстве неквалифицированные трудовые мигранты обучаются профессии сразу на рабочем месте, что вызывает опасения в качестве выполняемых ими работ.

Во-вторых, совершенствование института обучения русскому языку для потенциальных трудовых мигрантов . Данная мера позволила бы иностранным гражданам до приступления к конкретной трудовой деятельности пройти курсы по изучению русского языка, основ российской культуры, законодательства РФ в области мигрантов. Положительным моментов в области решения данного вопроса было вступление в силу 1 декабря 2012 года «закон об обязательном знании русского языка трудовыми мигрантами, работающими в сфере ЖКХ, торговле и бытовом обслуживании»[17]. Особенность данного закона заключается в том, что потенциальные трудовые мигранты, которые будут работать в сфере ЖКХ, торговле и бытовом обслуживании должны подтверждать знание русского языка на уровне не ниже базового. К тому же с 2015 года получить разрешение на работу, не пройдя данного вида курсов и не сдав экзамен в обязательном порядке, будет невозможно. Однако необходимо дальнейшее совершенствование законодательных актов в области обязательного знания русского языка на уровне не ниже базового для всех трудовых мигрантов.

В-третьих, введение института контроля здоровья иностранных граждан. Мигранты, прибывая на территорию Российской Федерации, не проходят обязательного обследования по поводу состояния их здоровья. До сих пор отсутствует контроль здоровья мигрантов со стороны государства, обязывающий их проходить медицинское обследование на наличие туберкулеза, ВИЧ-инфекции и других социально-значимых заболеваний[11, С. 119]. В Российской Федерации ощущается необходимость введение данной меры, ибо ежегодное увеличение заболеваемости российского населения также происходит из-за ежедневного взаимодействия с заражёнными трудовыми мигрантами.

Можно сделать следующий вывод, что на сегодняшний день на рынке труда необходимо использовать комплекс вышеприведенных мер. Это связано с тем, что в настоящее время с использованием иностранной рабочей силы сталкивается почти каждая страна мира и в этом процессе Российской Федерации необходимо регулировать трудовую миграцию, которое будет осуществляться с учетом требований российского рынка труда.

Список литературы Иностранная рабочая сила на российском рынке труда: проблемы и пути их решения

- Ахполов А. Проблемы трудовых ресурсов в регионах сибирского севера//Вестник Института экономики РАН. 2009. № 3. -С. 358-366.

- Васютина Е.С., Королькова Н.А. Детерминанты долгосрочной экономической динамики в разрезе анализа процесса воспроизводства человеческого капитала в России//Казанская наука. -2014. -№ 10. -С. 63-65.

- Вишнякова В.А. Формирование и государственное регулирование рынка рабочей силы в России: Монография/В. А. Вишнякова, В. Д. Руднев. -М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. -156 с.

- Галин Р.А., Галина Л.Л., Акмадиева Т.Р. Трансформация миграционных процессов в России и в республике Башкортостан//Вестник ВЭГУ. 2009. № 2. -С. 55-64.

- Дятлова О.В. Проблемы финансовой отчетности и бухгалтерского учета в условиях современных трансформаций//Социальная политика и социология, 2011. -№ 6 (72). -С. 185-200.

- Ерохин С.Г. Социальная политика при построении постиндустриальной экономики//Научно-теоретические проблемы формирования инновационной экономики в России: Материалы научного семинара кафедры политической экономии и международных отношений РГСУ/Отв. ред. Т. М. Шпилина. -М.: АПКиППРО, 2013. -С. 15-22.

- Макарова М.В. Механизмы регулирования рынка труда зарубежных мигрантов//Власть. 2013. № 2. -C. 76-78.

- Новичков А.В. Метод сопоставления и всеобщий закон количественной пропорциональности//Человеческий капитал. 2014. № 4 (64). -С. 112-122.

- Новичков А.В. Реформация оттепель перестройка модернизация//Человеческий капитал. -2014. -№ 4 (64). -С. 64-67.

- Ойкен В. Основные принципы экономической политики. М: Прогресс, 1995. -496 с.

- Пенухина Е.А. Социально-демографические риски долгосрочного развития Российской экономики//Проблемы прогнозирования. 2010. № 2. -С. 110-126.

- Руднев В.Д. Вымирание населения России в ходе, так называемых, реформ//Экономическая теория и проблемы модернизации экономики РФ: Материалы международной научно-практической конференции в РГСУ. -М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2011. -С. 224-237.

- Соболева С.В. Чтобы Сибирь не обезлюдела//ЭКО. 2004. № 8. -С. 50-64.

- Солина Е.Е., Кочетков А.А., Солодуха П.В. Роль государства в оптимизации предложения человеческого капитала//Сборники конференций НИЦ Социосфера. 2015. № 3. -С. 14-24.

- Солина Е.Е., Шпилина Т.М. К вопросу о зависимости воспроизводства человеческого капитала от уровня и качества жизни семьи//Экономика и предпринимательство. 2015. № 2 (55). -С. 735-739.

- Солодуха П.В. Влияние институциональной системы на формирование корпоративного человеческого капитала//Социальная политика и социология. 2013. № 5-1 (98). -С. 21-33.

- С сегодняшнего дня мигранты обязаны учить русский язык//РБК -URL: http://rbcdaily.ru/society/562949985243152.

- Федеральная служба государственной статистике// -URL: http://www.gks.ru/

- ФМС посчитала нелегалов//Российская газета -URL: http://www.rg.ru/2012/10/15/fms-site.html.

- Шпилина Т.М. Формирование институциональных условий снижения уровня неформальной занятости в России//Социальная политика и социология. 2010. № 6 (60). -С. 58-65.