Иностранная рабочая сила на российском рынке труда: проблемы и решения

Автор: Красинец Евгений Семенович

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Проблемы занятости и рынка труда

Статья в выпуске: 1 т.23, 2020 года.

Бесплатный доступ

В современных условиях экономического и социально-демографического развития Российской Федерации усиливается роль миграционных процессов в восполнении потерь трудового потенциала и обеспечении устойчивого и сбалансированного роста экономики. Актуальными задачами становятся исследования проблем сбалансированности рынка труда в их взаимодействии с миграционными процессами и разработка практических мер в области повышения эффективности регулирования трудовой иммиграции. В статье проведен анализ статистического материала, характеризующего тенденции привлечения и использования иностранной рабочей силы в современной российской экономике. Выявлены и определены особенности функционирования национального рынка труда. Проанализированы количественные и структурные диспропорции на рынке труда между спросом на рабочую силу и ее предложением. Показано, что рынок труда занимает центральное место среди социально-экономических факторов, определяющих развитие процессов трудовой иммиграции. Во взаимосвязи с анализом тенденций развития ситуации на рынке труда дана оценка состоянию и динамики процессов привлечения и использования иностранной рабочей силы. Раскрыто влияние трудовой иммиграции и ее структуры на функционирование рынка труда и состояние занятости населения. Рассмотрены неоднозначные последствия использования иностранного труда для развития отечественной экономики. Выделены положительные и негативные эффекты трудовой иммиграции. Особое внимание уделено разработке проблем совершенствования государственной миграционной политики в сфере трудовой иммиграции. Показаны наиболее проблемные компоненты привлечения и использования иностранных работников. Дано развитие задач по преодолению существующих просчетов в практике управления трудовой иммиграцией. Определены конкретные пути решения существующих проблем приема иностранной рабочей силы для обеспечения как краткосрочных, так и долгосрочных экономических и геополитических интересов развития страны. Разработаны предложения и рекомендации по вопросам регулирования потоков иностранных трудовых мигрантов в период выхода экономики на траекторию устойчивого и сбалансированного роста.

Миграция, международная трудовая миграция, трудовые мигранты, иностранная рабочая сила, рынок труда, занятость, незаконная миграция, миграционная политика

Короткий адрес: https://sciup.org/143173633

IDR: 143173633 | DOI: 10.19181/population.2020.23.1.9

Текст научной статьи Иностранная рабочая сила на российском рынке труда: проблемы и решения

ннотация.

В современных условиях экономического и социально-демографического развития Российской Федерации усиливается роль миграционных процессов в восполнении потерь трудового потенциала и обеспечении устойчивого и сбалансированного роста экономики. Актуальными задачами становятся исследования проблем сбалансированности рынка труда в их взаимодействии с миграционными процессами и разработка практических мер в области повышения эффективности регулирования трудовой иммиграции. В статье проведен анализ статистического материала, характеризующего тенденции привлечения и использования иностранной рабочей силы в современной российской экономике. Выявлены и определены особенности функционирования национального рынка труда. Проанализированы количественные и структурные диспропорции на рынке труда между спросом на рабочую силу и ее предложением. Показано, что рынок труда занимает центральное место среди социальноэкономических факторов, определяющих развитие процессов трудовой иммиграции. Во взаимосвязи с анализом тенденций развития ситуации на рынке труда дана оценка состоянию и динамики процессов привлечения и использования иностранной рабочей силы. Раскрыто влияние трудовой иммиграции и ее структуры на функционирование рынка труда и состояние занятости населения. Рассмотрены неоднозначные последствия использования иностранного труда для развития отечественной экономики. Выделены положительные и негативные эффекты трудовой иммиграции. Особое внимание уделено разработке проблем совершенствования государственной миграционной политики в сфере трудовой иммиграции. Показаны наиболее проблемные компоненты привлечения и использования иностранных работников. Дано развитие задач по преодолению существующих просчетов в практике управления трудовой иммиграцией. Определены конкретные пути решения существующих проблем приема иностранной рабочей силы для обеспечения как краткосрочных, так и долгосрочных экономических и геополитических интересов развития страны. Разработаны предложения и рекомендации по вопросам регулирования потоков иностранных трудовых мигрантов в период выхода экономики на траекторию устойчивого и сбалансированного роста.

К

лючевые слова:

миграция, международная трудовая миграция, трудовые мигранты, иностранная рабочая сила, рынок труда, занятость, незаконная миграция, миграционная политика.

Постановка проблемы

Проблематика международной трудовой миграции населения занимает важное место в социально-экономическом развитии современной России. Трансграничная трудовая миграция является глобальным явлением, в него включены в той или иной степени практически все страны мира. По данным Международной организации по миграции, в настоящее время в мире насчитывается свыше 150 млн трудовых мигрантов [1. С. 23]. Российская Федерация является одним из центров международного трудового обмена и открыта для иностранных граждан, которые рассматривают ее в качестве страны с относительно благоприятными условиями для удовлетворения своих экономических и социальных потребностей. С учетом стоящих перед страной демографических и социально-экономических вызовов международная трудовая миграция является одним из важнейших элементов развития отечественной экономики, действенным инструментом формирования рынка труда. В современных условиях социально-экономические характеристики привлечения и использования иностранной рабочей силы имеют не меньшее значение, чем демографические проблемы. В связи с изменением внешних условий функционирования российской экономики, ухудшением демографической ситуации, убылью и старением трудового потенциала, а также ограниченностью финансовых ресурсов значение трудовой иммиграции в достижении сбалансированности национального и региональных рынков труда существенно возрастает.

В последние годы в России в сфере международной трудовой миграции наблюдаются существенные перемены и трансформации, которые требуют всестороннего анализа. Из-за отсутствия надежных статистических данных количественные и качественные характеристики иностранных трудовых мигрантов в России оцениваются и трактуются противоречиво. Информация о масштабах трудо- вой иммиграции становится еще более неопределенной, когда речь идет о незаконных трудовых мигрантах и их теневой занятости. Несмотря на принимаемые меры по управлению процессами трудовой иммиграции, деятельность в этой области до сих пор сохраняет ряд существенных просчетов. Попытаемся рассмотреть процессы трудовой иммиграции с позиций меняющихся потребностей российского рынка труда в иностранной рабочей силе — с одной стороны, и противоречивых последствий притока трудовых мигрантов из-за рубежа для сферы занятости населения — с другой.

Роль рынка труда в формировании потоков иностранной рабочей силы

Ключевым значением при рассмотрении динамики трудовой иммиграции и ее последствий является понимание того, что среди факторов, ее определяющих, центральное место занимает функционирование рынка труда. В современной России, как и в большинстве стран мира с развитой рыночной экономикой, ситуация в сфере занятости населения развивается в условиях территориальных, отраслевых и профессионально-квалификационных диспропорций спроса и предложения на рынке труда. В отраслях экономики и регионах структура рабочей силы и структура рабочих мест плохо «стыкуются» между собой. Рынок труда не сбалансирован: с одной стороны, существует нехватка отечественной рабочей силы и достаточно большое число вакантных рабочих мест, с другой — значительное количество безработных, чья профессиональная или квалификационная подготовка не соответствует требованиям работодателей. Из-за несоразмерности структуры человеческого капитала и структуры спроса на него количество имеющихся и создаваемых рабочих мест не обеспечивает в полной мере занятость трудоспособного населения.

Существенным фактором, определяющим развитие ситуации на рынке труда, являются процессы, связанные с форми- рованием трудовых ресурсов. За последние 10 лет в результате воздействия структурных изменений в демографической структуре населения среднегодовая численность населения в трудоспособном возрасте в России стабильно сокращалась — с 89,5 млн человек в 2009 г. до 81,8 млн человек в 2018 г., то есть на 7,7 млн человек или на 8,6%. Потери населения трудоспособного возраста составляли в этот период около 770 тыс. человек в среднем за год. Как следствие негативных тенденций воспроизводства трудового потенциала убыль населения в трудоспособном возрасте только в течение 2014–2018 гг. превысила 4 млн человек (табл. 1).

Таблица 1

Численность населения России в трудоспособном возрасте в 2014-2018 гг., в среднем за год

Table 1

Number of working age Russian population, 2014-2018, annual average

|

Год: |

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

|

Млн человек: |

85,9 |

84,8 |

83,7 |

82,7 |

81,8 |

|

В % к 2014 году: |

100,0 |

98,7 |

97,4 |

96,3 |

95,2 |

Источник: данные Росстата [2].

В 2019 г. ситуация не изменилась — численность населения в трудоспособном возрасте продолжила сокращаться, определяя снижающуюся динамику экономически активного населения. По данным Росстата, только за первые три квартала 2019 г. в сравнении с аналогичным периодом 2018 г. численность экономически активного населения России сократилась на 1,0 млн человек, или на 1,2% [3]. Численность занятого населения уменьшилась за данный период на 800 тыс. человек, то есть на 1,1%.

Наблюдаемые негативные демографические тенденции усиливали напряженность на рынке труда и стимулировали дополнительный спрос на рабочую силу. По отдельным отраслям, видам деятельности и занятий ежегодно регистрировались сотни тысяч вакантных рабочих мест. В последние годы количество только зарегистрированных в службах занятости свободных рабочих мест в целом по России устойчиво превышало 1,0 млн вакансий. По официальным данным, за 2010– 2018 гг. дополнительная потребность в рабочей силе предприятий и организаций увеличилась в 1,8 раза. К концу 2018 г. в целом по стране потребность работодателей в работниках, заявленная в государственные учреждения службы занятости, достигла 1,5 млн человек (табл. 2). По данным Роструда, на 1 ноября 2019 г. заявленная работодателями потребность в работниках составила 1,6 млн человек. Совокупный зарегистрированный спрос работодателей на рынке труда более чем вдвое превысил количество задокументированных безработных граждан.

Таблица 2

Потребность предприятий в работниках, заявленная в государственные службы занятости в 2005-2018 гг., в тыс. человек на конец года

Table 2

The enterprises’ demand for employees declared to the State Employment Services, 2005-2018, in thousands at year end

|

Год: |

2005 |

2010 |

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

|

Зарегистрированные вакансии: |

816,7 |

981,9 |

1135,2 |

1175,6 |

1392,2 |

1486,0 |

Источник: данные Росстата [4].

При этом необходимо учитывать существенную дифференциацию региональных рынков труда по величине спроса на рабочую силу. В 2019 г. под воздействие факторов экономического развития самую большую потребность в трудовых ресурсах испытывал Центральный федеральный округ, в котором во второй половине текущего года спрос на рабочую силу составил 22,6% от общего количества свободных рабочих мест и вакантных должностей, заявленных работодателями в органы службы занятости. На втором месте — Приволжский федеральный округ, на который пришлось 18,5% общего дополнительного спроса на рабочую силу. Третье место занимает Сибирский федеральный округ — 16,1% всей дополнительной потребности в работниках [5]. В настоящее время наибольшую потребность в дополнительной рабочей силе испытывают, прежде всего, Московский регион, Санкт-Петербург, а также восточные территории, откуда уже длительное время идет масштабный миграционный отток населения.

Увеличения трудовых ресурсов требует реализация крупных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке страны. За счет формирования и использования новых инструментов развития в дальневосточном регионе происходит масштабное формирование новых рабочих мест. По имеющимся оценкам, «в перспективном периоде до 2025 г. только для реализации инвестиционных проектов на территориях опережающего развития потребуется привлечь свыше 200 тыс. специалистов» [6. С. 123].

Проблемы обеспечения сбалансированности на рынке труда и обеспечения экономики качественной рабочей силой связаны не только с территориальными ассиметриями в структуре вакантных рабочих мест и количественным предложением труда, но и с качественными несоответствиями параметров спроса на рабочую силу и ее формированием в отраслевом, профессионально-квалификационном, образовательном и иных разре- зах. Современные запросы рынка труда, то есть предлагаемые работодателями рабочие места, представлены очень разнообразной палитрой видов профессиональной деятельности, а предложение труда также качественно разнородно и, как правило, характеризуется неадекватным уровнем квалификации, профилем полученной подготовки, навыков, способностей, комплексом индивидуальных знаний, интересов конкретных людей. Как показывают исследования, «значительное число выпускников медицинских, педагогических сельскохозяйственных, технических вузов устраиваются на работу не по специальности» [7. С. 442].

Несоответствие структуры профессионального образования потребностям рынка труда по квалификационному уровню и по профессиональной структуре приводит к существенным масштабам структурной безработицы и нехватке квалифицированных кадров по целому ряду профессий и специальностей. В условиях неоднородности спроса на рабочую силу и ее предложения острая нехватка кадров наблюдается, прежде всего, среди высококвалифицированных и квалифицированных кадров. Вместе с тем, дефицит в рабочей силе проявляется в недостатке неквалифицированных работников по профессиям с большим количеством непривлекательных и тяжелых видов работ.

Ряд проблем согласования спроса на рабочую силу и ее предложения связан с невысокой внутренней трудовой мобильностью населения. Несмотря на принимаемые меры, невысокой остается межрегиональная подвижность экономически активного населения. Даже в условиях введения государственного субсидирования работников и работодателей, небольшой остается доля лиц, желающих переехать на работу в другую местность в рамках го-спрограммы по повышению мобильности трудовых ресурсов.

Сокращение демографических ресурсов труда и отставание экономики России по уровню производительности труда создают предпосылки для использования иностранной рабочей силы, восполняющей потери объемов трудовых ресурсов.

Тенденции и направления развития трудовой иммиграции в Россию

Трудовая иммиграция в российскую экономику — наиболее массовый, динамичный и значимый с социально-экономической точки зрения миграционный поток в стране. Масштабы этого явления ежегодно оцениваются в несколько миллионов человек. Только в 2018 г. на работу в Российскую Федерацию прибыло свыше 5,0 млн трудовых мигрантов.

Последние двадцать лет трудовую миграцию в Россию отличало неравномерное и циклическое развитие. В начале XXI в. потоки трудовой иммиграции имели устойчивую тенденцию к росту. За десятилетний период 1998–2007 гг. количество зарегистрированных иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории Российской Федерации, увеличилось более чем в 10 раз. Особенно заметный скачкообразный рост наблюдался в связи с принятием либерального иммиграционного законодательства, кардинально изменившим взаимоотношения между трудовыми мигрантами, государством и работодателями. Так, в 2008 г. по сравнению с 2006 г. численность иностранных работников, на законных условиях работавших в России, возросла с 1,0 млн до 2,4 млн человек или более чем в 2 раза.

В период мирового финансово-экономического кризиса 2008–2009 гг. и в последующие годы объемы трудовой иммиграции в российскую экономику резко снизились. К 2011 г. в сравнении с 2008 г. квота на привлечение и использование иностранной рабочей силы была сокращена с 3,4 млн до 1,7 млн человек, то есть вдвое. Однако, начиная с первой половины текущего десятилетия, потоки временной трудовой миграции в Россию стали демонстрировать тенденцию постепенного возрастания. В 2013 г. по сравнению с 2011 г. число выданных миграционными властями страны документов, разрешающих иностранным гражданам работать на территории Российской Федерации, возросло с 2,1 млн до 3,0 млн или в 1,4 раза. В ситуации, когда разрешения на работу получать стало труднее, резко возросло число иностранных граждан, имеющих патенты на осуществление трудовой деятельности у физических лиц. В 2013 г. в целом по стране количество оформленных патентов для трудовых мигрантов из безвизовых стран превысило количество выданных разрешений на работу более чем на 20%.

Последние пять лет (2015–2019 гг.) трудовая иммиграция в Россию не изменила свой вектор развития. Вместе с тем, наблюдаются существенные перемены в структуре потоков трудовых мигрантов. Так, с одной стороны, продолжился рост численности иностранных граждан, въезжающих в страну для «работы по найму». По данным официальной статистики, только за последние три года (2016–2018 гг.) количество иностранцев, кто назвал при въезде своей целью пребывания в России именно работу, выросло на 16%. С другой стороны, в развитии трудовой иммиграции обозначилась тенденция ощутимого снижения числа легализованных на рынке труда иностранных граждан, получающих патенты или разрешения на работу. За 2015–2018 гг. численность иностранных граждан, имевших разрешительные документы на работу в России, сократилась с 2,0 млн до 1,8 млн или на 10% (табл. 3). В результате увеличилось несоответствие между теми, кто при въезде в Россию назвал своей целью пребывания работу, и теми, кто документально оформил свое потенциальное право на трудоустройство и занятость в стране.

Можно утверждать, что на снижение потоков зарегистрированной трудовой иммиграции, кроме рецессии, стагнации и западных санкций, также повлияли перемены в государственной миграционной политике, связанные с созданием дополнительных барьеров на пути вхождения иностранных работников на националь-

Таблица 3

Количество оформленных разрешительных документов для работы иностранным трудовым мигрантам в Российской Федерации в 2015–2018 гг., тыс. человек

Table 3

Registration of work permits for foreign labour migrants in the Russian Federation, 2015–2018, in thousands

|

Документ |

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

|

Разрешения на работу для иностранных граждан из визовых стран |

214,6 |

149,0 |

148,3 |

130,1 |

|

Патенты на работу для иностранных граждан из безвизовых стран |

1788,2 |

1510,4 |

1682,6 |

1671,7 |

|

Всего |

2002,8 |

1659,4 |

1830,9 |

1801,8 |

Источник: данные МВД России [8].

ный рынок труда. Иностранные граждане, въехавшие на законных основаниях в Россию с целью работы, не могли не заметить ухудшения положения дел в экономике. Более того, они столкнулись на практике с введением более жестких мер в регулировании трудовой иммиграции, что заставило многих из них отказаться от поиска легальной работы в Российской Федерации и уйти в теневую сферу занятости.

Следует учесть, что трудовая миграция в современную Россию характеризуется большим разнообразием миграционных потоков по странам выезда. При этом подавляющее большинство трудовых мигрантов — это представители стран СНГ. В последние годы доля иностранных работников, прибывших из этих стран, составляла около 85% в общей численности иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в РФ. При этом основным миграционным потоком является «миграционный коридор» из Центральноазиатского региона. По имеющимся оценкам, в трудовой миграции из государств Центральной Азии в Россию участвуют от 2,7 до 4,2 млн человек или от 10 до 16% экономически активного населения Центральной Азии [9. С. 5].

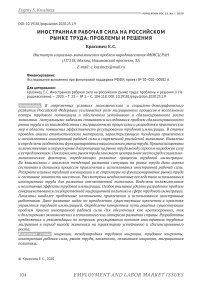

В рамках СНГ в настоящее время Узбекистан, Таджикистан, Украина и Киргизия являются наиболее активными поставщиками трудовых мигрантов на российский рынок труда. В 2018 г. на долю этих четырех стран пришлось более 75% от общего числа иностранных работников, въехавших в Россию с целью «работа по найму» (рис. 1).

1«Н>

11*81

4<*l

Рис. 1. Численность иностранных граждан, прибывших на работу в Россию в 2018 г., тыс. человек

Fig.1. Number of foreign citizens arriving to work in Russia, 2018, in thousands

Источник: данные МВД России [8].

Масштабы привлечения в российскую экономику регистрируемых иностранных работников из стран дальнего зарубежья не столь значительны, как из стран ближнего зарубежья. Среди иностранных работников, прибывших в визовом порядке, на первом месте находятся граждане Китая, которые в 2018 году составили 2,5% от общего числа зарегистрированных мигрантов, прибывших в Россию для трудоустройства и занятости.

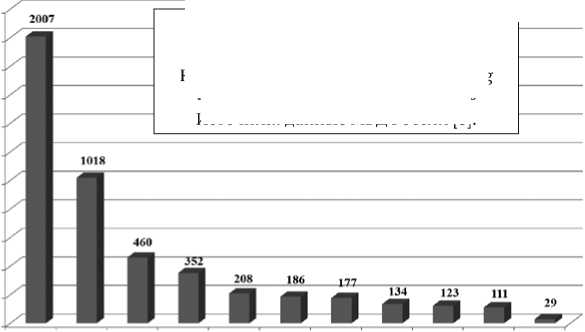

Нужно отметить неодинаковое распределение потоков иностранных трудовых мигрантов по регионам России. Лидирующие позиции по приему иностранных работников уже не первый год занимают Центральный и Северо-Западный федеральные округа, на территории которых в последние два года (2017–2018) осуществляли трудовую деятельность около 70% всех трудовых мигрантов из-за рубежа (рис. 2).

Рис. 2. Распределение иностранной рабочей силы по федеральным округам РФ в 2017–2018 гг., тыс. человек Fig.2. Distribution of foreign labour by Federal Districts of the Russian Federation, 2017–2018, in thousands

Источник: данные МВД России [8].

Важно отметить, что по масштабам трудовой иммиграции из визовых стран доминируют Москва, Приморский и Хабаровский края, а также Тюменская область. Для трудовых мигрантов из безвизовых стран Москва и Московская область являются также основными центрами притяжения.

По отраслям российской экономики распределение трудовых мигрантов отличается своей спецификой. Так, большая часть иностранной рабочей силы (более трети), привлекаемой в Российскую Федерацию, занята в строительной отрас- ли, где достаточно высокая оплата труда и большой фронт работы. Относительно много работающих трудовых мигрантов в оптовой и розничной торговле, сфере услуг, сельском хозяйстве, а также на транспорте.

Социально-экономические последствия трудовой иммиграции

Анализ показывает, что последствия привлечения и использования иностранной рабочей силы в экономике России весьма противоречивы, поскольку наблюдаются как положительные, так и отрицательные эффекты для социально-экономического развития. Сегодня можно и должно признать тот бесспорный факт, что в условиях демографического старения, убыли населения в трудоспособных возрастах и дефицита трудовых ресурсов приток трудовых мигрантов способствует развитию нашей экономики, насыщая точки экономического роста человеческим капиталом. Трудовая иммиграция представляет собой один из рычагов восполнения потерь трудового потенциала страны и обеспечения большей сбалансированности национального и региональных рынков труда. С использованием трудовых мигрантов из-за рубежа усиливается ресурсный потенциал экономического роста, реализуются инвестиционные проекты, формируется дополнительный спрос, стимулируется рост инвестиций.

В результате притока иностранных трудовых мигрантов решаются многие экономические проблемы, компенсируется недостаток рабочей силы в сферах деятельности, где неохотно работают российские граждане. При помощи трудовых мигрантов развиваются такие отрасли экономики как строительство, сельское хозяйство, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, сфера обслуживания. Иностранные работники активно используются в реализации крупномасштабных проектов, трудятся в сфере торговли, точках общественного питания, убирают улицы, оказывают различные услуги домохозяйствам, выполняют работы по ремонту, убирают жилые помещения и офисы, осуществляют уход за детьми, больными и престарелыми на дому. Мигранты из-за рубежа позволяют многим российским компаниям, малым и средним предприятиям сохранять конкурентоспособность из-за низкой стоимости иностранной рабочей силы. Благодаря трудовым мигрантам повышается доступность товаров и услуг для сравнительно бедной части населения России. Новый порядок выдачи патентов для трудовых мигрантов при- вел к существенному увеличению доходов бюджета.

Признавая полезность трудовой иммиграции для экономического развития, нельзя не видеть связанные с нею проблемы. К сожалению, приходится констатировать, что основные потоки трудовой иммиграции, их направления и структура, а также качественный состав мигрантов уже длительное время не отвечают текущим и стратегическим национальным интересам Российской Федерации. Количество и качество прибывающих в страну трудовых мигрантов не в полной мере соответствуют потребностям инновационного развития отечественной экономики. Важным элементом этой проблемы являются нерационально направленные потоки трудовых мигрантов, которые концентрируются в основном в густонаселенных центральных регионах России, способствуя усилению пространственной несбалансированности спроса и предложения рабочей силы.

Поток мигрантов, прибывающих в Россию, как правило, состоит из людей низкой квалификации. В страну в поисках работы по большей части едут люди без высшего, средне-профессионального, а иной раз — и без общего среднего образования. В условиях безвизового въезда граждан стран СНГ происходит масштабное наполнение российского рынка труда неквалифицированной рабочей силой, не имеющей навыков индустриального труда. Сотни тысяч малоквалифицированных работников с незаконным статусом и низким уровнем образования усиливают давление на рынок труда низкоквалифицированной рабочей силы. Масштабное использование малоквалифицированного и низкооплачиваемого труда мигрантов тормозит процессы модернизации экономики и консервирует отсталость страны.

Основная масса мигрантов прибывает из бедных стран и регионов, сосредотачивается в нижней части социальной пирамиды, что приводит к маргинализации населения и снижению качества трудового потенциала страны. Использование ра- ботодателями дешевой и бесправной иностранной рабочей силы ставит преграды для роста производительности труда, повышения эффективности занятости, роста оплаты труда российских граждан и означает дальнейший дрейф в сторону экстенсивного пути развития [10. С. 49]. По мнению исследователя рынка труда И. В. Соболевой, «привлечение мигрантов означает либо снижение и без того очень низких стандартов на рынке труда (условий труда, зарплаты, соблюдения трудовых прав), либо при условии придания миграционным процессам цивилизационного характера — колоссальную дополнительную нагрузку на социальный бюджет» [11. С. 82].

Особенностью современной трудовой миграции в Российскую Федерацию является все большая активность в экспорте трудовых ресурсов государств Центральной Азии. С ростом доли среди мигрантов представителей мусульманских стран возрастает культурная дистанция между приезжающими и местным населением. Мигранты плохо знают русский язык, половина из них не имеет профессионального образования, что создает определенные трудности для их доступа на рынок труда, адаптации и интеграции в российское общество. Приток большого количества мигрантов, существенно отличающихся в социокультурном плане от местного населения, приводит к возрастанию угроз этнокультурной безопасности, обострению межнациональных отношений и социальной стабильности. Массовый приток малоквалифицированных, культурно более далеких и менее адаптивных мигрантов — серьезный вызов российскому государству и миграционной политике страны.

Важнейшим следствием современной трудовой миграции в Россию является то, что ее легальный поток сопровождается ростом незаконной миграции. Значительным остается число мигрантов, получивших разрешение на работу, но не оформивших в соответствии с миграционным законодательством свои трудовые отношения с работодателем. По данным проведенных нами в 2019 г. социологических исследований, не менее четверти иностранных трудовых мигрантов работают в российских регионах с нарушением установленных правил, то есть незаконно.

Негативные последствия латентной занятости мигрантов связаны, прежде всего, с тем, что труд незаконных мигрантов прочно срастается с теневой экономикой. Из-за неконтролируемого использования незаконной части трудовой иммиграции российский бюджет ежегодно теряет сотни млрд. рублей [12. C. 209]. Мигранты с незаконным статусом способствуют усилению напряженности на «формальном» рынке труда, развитию его нелегальной составляющей, распространению нелегитимных видов занятости. Многие из них оказываются вовлеченными в криминальную экономическую деятельность. Незаконная трудовая иммиграция ведет к формированию теневого оборота финансовых средств, которые используются для финансирования преступной деятельности, незаконного оттока денежных средств из России, массового распространения на российской территории фальсифицированных и некачественных товаров, а также контрабандных товаров, которые представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан. Использование труда незаконных мигрантов создает условия для развития масштабной латентной инфраструктуры, обслуживающей трудовую миграцию и сферу незаконного трудоустройства, включая институт частного посредничества при организации переезда и занятости, различные сервисы по продаже миграционных карт, вхождению на рынок труда, регистрации, вплоть до российского гражданства.

Вместе с тем, незаконная миграция порождает и социальные проблемы для местного населения в сфере труда, занятости и социального обеспечения. Не платя налогов, нелегальные мигранты пользуются транспортной и иными видами инфраструктуры, что усиливает социальную нагрузку на все регионы страны. Определенная их часть ведет маргинальный, асоциальный образ жизни, нередко являясь разносчиком инфекционных и паразитарных заболеваний. Оказывая дестабилизирующее воздействие на межэтнические отношения, незаконная миграция является одной из главных причин усиления негативного отношения к мигрантам со стороны части населения России, усиления антимигрантских настроений и возникновения на этой почве конфликтных ситуаций.

В поисках путей оптимизации привлечения и использования иностранной рабочей силы

Регулирование трудовой миграции является ключевым вопросом миграционной политики России. Изменения в миграционном законодательстве последних лет, связанные с расширением границ использования патентной системы, к сожалению, не принесли в полной мере ожидаемых результатов.

Для современной государственной миграционной политики «характерна определенная правовая и организационная нестабильность» [13. С. 97]. При этом она остается и недостаточно эффективной. Ее малая результативность проявляется в больших масштабах незаконной трудовой иммиграции, преимущественном использовании низких профессионально-квалификационных и образовательных характеристик иностранных работников, несовершенстве действующей системы управления миграционными процессами, высоком уровне административных барьеров и применении «серых» схем в привлечении трудовых мигрантов. На рынке труда не обеспечивается должным образом приоритет интересов россиян на трудоустройство и занятость. Замещение вакансий на рабочих местах иностранными трудовыми мигрантами происходит при наличии на них спроса со стороны российских граждан. В миграционном законодательстве не разработаны механизмы для реализации принципа приоритетного использования в экономике Российской Федерации национальных трудовых ресурсов.

Слабым звеном в механизме регулирования трудовой миграции является его неспособность обеспечить необходимый приток в экономику страны квалифицированной и высококвалифицированной рабочей силы. Поток мигрантов в значительной мере состоит из людей без профессионального образования или низкой квалификации. Простота и доступность в использовании малообразованной и дешевой иностранной рабочей силы ослабляют стимулы для инвестиций, снижают интерес работодателей к развитию трудосберегающих технологий и созданию инновационной продукции. Широкое использование в экономической сфере малоквалифицированного и низкооплачиваемого труда иностранных мигрантов тормозит процессы модернизации экономики и означает ее дальнейший дрейф в сторону экстенсивного пути развития.

Вместе с тем, много проблем в сфере привлечения и использования иностранной рабочей силы возникает в связи с незаконной занятостью трудовых мигрантов. В условиях неразвитости сервисов, предоставляющих для мигрантов информацию о возможностях легального трудоустройства, узким местом для безвизовых иностранцев является вполне реальная проблема поиска потенциального работодателя в весьма жесткие сроки, установленные миграционным законодательством. По причине высоких административных и финансовых барьеров на пути вхождения мигрантов в формальную экономику введенная система патентов не решила проблему широкого применения «серых» схем в использовании иностранных работников. Отсутствие у трудовых мигрантов необходимых финансовых средств на полноценную легализацию увело значительную долю иностранных работников в тень.

Существующие проблемы в сфере трудовой иммиграции требуют дальнейших шагов в сфере управления миграционными процессами. Система разрабатываемых мер в этой области должна логически вытекать из национальных целей и стра- тегических задач научно-технологического и социально-экономического развития российского государства. Количество трудовых мигрантов и их качественные характеристики должны быть “привязаны” к параметрам перспективного социально-экономического и демографического развития страны [14. С. 12].

Можно выделить ряд направлений, которые стоят перед миграционной политикой в области регулирования трудовой иммиграции. Прежде всего, должно быть усилено внимание к мерам, которые поощряют въезд в Россию нужных для развития отечественной экономики трудовых мигрантов и ограничивают доступ на отечественный рынок труда тех, в ком нет острой потребности. В этой связи важно разработать и внедрить систему отбора экономических мигрантов, облегченные и упрощенные процедуры вхождения на рынок труда квалифицированных и высококвалифицированных работников. Следует снизить стоимость патента для мигрантов из безвизовых стран, имеющих профессиональное образование и востребованных на российском рынке труда. Кроме того, ввести упрощенный порядок предоставления вида на жительство для работников высшей квалификации. Для трудовых мигрантов, не имеющих профессионального образования, должны быть установлены более высокие экономические барьеры для вхождения на российский рынок труда и выполнения ими малоквалифицированных и неквалифицированных работ.

В ближайшей и более отдаленной перспективе важно обратить внимание на переход к программам организованного привлечения и использования иностранных работников, обладающих востребованными на рынке труда профессиями и квалификацией. Также следует более активно привлекать для работы иностранных студентов, обучающихся и завершивших обучение в Российской Федерации, которые представляют собой хорошо подготовленную рабочую силу и могут сравнительно легко адапти- роваться к российским условиям труда и жизни.

В сфере регулирования трудовой миграции целесообразно активнее развивать официальную государственную и частную инфраструктуру, состоящую из разнообразных сервисов — справочных, консультационных, правовых, посреднических и пр., что позволит мигрантам находиться в правовом поле российского законодательства и окажет помощь в социальной адаптации и интеграции. Важными задачами является расширение инфраструктуры первичного приема трудовых мигрантов в России в рамках миграционных центров, частных агентств занятости, рекрутинговых компаний, кадровых агентств, лизинговых компаний и т.п. Одновременно нужно развивать инфраструктуру найма трудовых мигрантов для работы на российских предприятиях в странах происхождения миграции.

К числу актуальных проблем, связанных с регулированием трудовой миграции, относится и проблема расширения использования информационных технологий для анализа и прогноза международной трудовой миграции. Составными элементами решения данной задачи является использование в статистической практике учета разнообразных форм территориальной мобильности населения, введение внятной статистики трудовой миграции, переход в статистической практике от данных административного учета числа выданных разрешений (патентов) на право занятия трудовой деятельностью к учету количества самих трудовых мигрантов. Необходимо создать единую систему учета трудовых мигрантов — регистра иностранных граждан, который аккумулировал бы информацию об учете, наличии разрешений на работу и месте работы рабочих-мигрантов и мог давать объективную информацию о численности и распределении иностранных рабочих-мигрантов на любой момент времени. Требуется расширить круг разрабатываемых показателей по вопросам внешней трудовой миграции, внедрить в ста- тистическую деятельность системы регулярных обследований в сфере международного трудового обмена, ввести статистические наблюдения за потоками трудовых мигрантов в странах СНГ, в формате Союзного государства России и Беларуси, а также на пространстве Евразийского экономического союза.

Пристальное внимание в сфере миграционной политики должно быть уделено дальнейшему наращиванию усилий по защите сферы занятости населения от неконтролируемого притока иностранной рабочей силы. Поскольку нелегальная миграция тесно связана с функционирова- нием теневого сектора экономики, политика в области регулирования незаконной миграции должна быть более тесно увязана с политикой в области противодействия теневой экономике. От принятия своевременных мер в этом направлении во многом зависит позитивное влияние трудовой миграции на решение экономических задач и обеспечение безопасности страны. Эта система мер должна минимизировать негативные последствия латентной занятости мигрантов и максимизировать выгоды от привлечения и использования иностранных работников для развития отечественной экономики.

Список литературы Иностранная рабочая сила на российском рынке труда: проблемы и решения

- Глобальные миграционные индикаторы. 2018. International Organization for Migration. Global Migration Data Analysis Centre (GMDAC). 2018. Berlin, Germany.- 63 p.

- Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/ statistics/ publications/catalog/doc_1140095700094 (дата обращения: 31.10.2019).

- Социально-экономическое положение России 2019. [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://www.gks.ru/bgd/regl/b19_01/Main.htm (дата обращения: 31.10.2019).

- Социально-экономическое положение России. 2005-2018. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ publications/ catalog/doc_1140086922125 (дата обращения: 15.11.2019).

- Статистическая информация о ситуации на регистрируемом рынке труда. [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://www.rostrud.ru/press_center/novosti/843675/ (дата обращения: 31.10.2019).

- Шевцова Т. В., Красинец Е. С. Миграционные процессы на Дальнем Востоке и обеспечение трудовыми ресурсами территорий опережающего социально-экономического развития // Наука. Культура. Общество.— 2018.— № 4. — С. 121-131.

- Долгова И. Н., Коровкин А. Г., Королев И. Б. Динамика показателей сферы занятости и рынка труда в России: межрегиональный анализ // Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. / Гл. ред. А. Г. Коровкин. — М.: МАКС-Пресс, 2009. — С. 416-450.

- Статистические сведения по миграционной ситуации. [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics/migracionnaya (дата обращения: 27.09.2019).

- Рязанцев С.В., Красинец Е. С. Современные тенденции и экономические эффекты трудовой миграции из Центральной Азии в Россию // Научное обозрение. Серия 1. Экономика и право.— 2016.— № 5 — С. 5-14.

- Коровкин А. Г., Долгова И. Н., Королев И. Б. Дефицит рабочей силы в экономике России: макроэкономическая оценка // Проблемы прогнозирования.— 2006.— № 4. — С. 34-52.

- Соболева И. В. Проблема сбережения населения России в свете концепции демографического перехода // Вестник института экономики Российской академии наук.— 2007.— № 2.— С. 67-82.

- Рыбаковский Л.Л., Рыбаковский О.Л. Иммиграция трудовых ресурсов, ее негативные последствия для России // Миграция и социально-экономическое развитие.— 2016. — Т. 1.— № 4. — С. 201-212.

- Комаровский В.В. Регулирование трансграничной миграции: уроки для России // Россия и новые государства Евразии.— 2017.— № 4(37). — С. 92-104.

- Рязанцев С. В., Красинец Е. С., Вазиров З. К. Постоянная и временная трудовая миграция в контексте перспектив демографического развития России // Сегодня и завтра российской экономики.— 2017.— № 81-82. — С. 5-16.