Институционализация экономических интересов в социально-экономическом проектировании развития территорий

Автор: Карасева Людмила Аршавировна, Зинатулин Алексей Мансурович, Топалян Мария Рубиковна

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Устойчивое развитие территорий, отраслей и производственных комплексов

Статья в выпуске: 1 (93), 2018 года.

Бесплатный доступ

Представлен экономико-теоретический взгляд на проектирование социально-экономического развития территории в части институционализации экономических интересов субъектов проектирования и субъектов реализации проекта. Целью исследования стало выделить и развернуть четыре этапа институционализации, а также предложить новые принципы и критерии оптимальной институциональной комбинации проекта для его успешной реализации. В качестве методологической базы исследования применены системный подход и как одно из его направлений метод структурных уровней в единстве функционарного и функционального аспектов. К элементам научной новизны следует отнести представление структуры хозяйственной системы территории через иерархию трех крупных уровней, поэтапное описание процесса институционализации экономических интересов, обоснование критериев оптимальной институциональной комбинации в проектировании социально-экономического развития территорий. В статье впервые применен структурно-уровневый подход к исследованию хозяйственной системы территории, позволяющий системно посмотреть на механизм институциализации экономических интересов субъектов проекта. Выделены технико-экономический, социально-экономический, хозяйственный уровни ее функционирования. Хозяйственный уровень представлен тремя подуровнями, играющими принципиальную роль для раскрытия темы статьи: организационно-экономический, институциональный и собственно хозяйственный подуровень. Выделение собственно хозяйственного подуровня принципиально в том смысле, что анализ хозяйственного поведения и взаимодействия субъектов территориального развития позволяет теоретически соотнести субъективно создаваемые организационно-экономические и институциональные нормы с объективной направленностью технико-экономических и социально-экономических процессов функционирования и развития территории. Обозначены основные этапы институционального дизайна проекта развития территорий: принятие и оформление социального заказа на проект социально-экономического развития территории, фиксация проектировщиком хозяйственных проблем социально-экономического развития территории как объекта проектирования, выделение зон концентрации экономических интересов и доминантных шаблонов поведения субъектов территориального развития, разработка институционального дизайна проекта развития территории на основе согласования хозяйственных интересов его участников. По мнению авторов, проектировщик должен учесть, с одной стороны, субординированное опосредование отношений глубинного уровня в ходе реализации и выхода на поверхностные уровни хозяйственной жизни, с другой - обратное воздействие институциональных структур на базисные экономические отношения. Институциональная комбинация в социально-экономическом управлении территорией рассматривается как сочетание институциональных норм (экономических, финансовых, организационных, правовых), сформированных в соответствии с заданными целями общественного развития. В статье уточнены критерии оптимальной институциональной комбинации проекта: «чувствительность» к проявлениям территориальных проблем-раздражителей на хозяйственном уровне, «адаптивность» к изменению и концентрации экономических интересов ключевых субъектов развития, «комбинаторика» как конструирование совокупности форм и норм, способствующих выбору наиболее правильного вектора социально-экономического развития территории, а также мотивирующих субъектов развития на его осуществление. Основные положения статьи уже апробированы в ряде проектов развития территорий Тверской области, а через проблематизацию некоторых из них раскрыты возможности использования институционального дизайна в управлении региональным развитием.

Метод структурных уровней, хозяйственная система, развитие территорий, институционализация, проектирование, туристическое развитие

Короткий адрес: https://sciup.org/147111532

IDR: 147111532 | УДК: 330.101.52

Текст научной статьи Институционализация экономических интересов в социально-экономическом проектировании развития территорий

Представлен экономико-теоретический взгляд на проектирование социально-экономического развития территории в части институционализации экономических интересов субъектов проектирования и субъектов реализации проекта. Целью исследования стало выделить и развернуть четыре этапа институционализации, а также предложить новые принципы и критерии оптимальной институциональной комбинации проекта для его успешной реализации. В качестве методологической базы исследования применены системный подход и как одно из его направлений метод структурных уровней в единстве функционарного и функционального аспектов. К элементам научной новизны следует отнести представление структуры хозяйственной системы территории через иерархию трех крупных уровней, поэтапное описание процесса институционализации экономических интересов, обоснование критериев оптимальной институциональной комбинации в проектировании социально-экономического развития территорий. В статье впервые применен структурно-уровневый подход к исследованию хозяйственной системы территории, позволяю- щий системно посмотреть на механизм институциализации экономических интересов субъектов проекта. Выделены технико-экономический, социально-экономический, хозяйственный уровни ее функционирования. Хозяйственный уровень представлен тремя подуровнями, играющими принципиальную роль для раскрытия темы статьи: организационно-экономический, институциональный и собственно хозяйственный подуровень. Выделение собственно хозяйственного подуровня принципиально в том смысле, что анализ хозяйственного поведения и взаимодействия субъектов территориального развития позволяет теоретически соотнести субъективно создаваемые организационно-экономические и институциональные нормы с объективной направленностью технико-экономических и социально-экономических процессов функционирования и развития территории. Обозначены основные этапы институционального дизайна проекта развития территорий: принятие и оформление социального заказа на проект социально-экономического развития территории, фиксация проектировщиком хозяйственных проблем социально-экономического развития территории как объекта проектирования, выделение зон концентрации экономических интересов и доминантных шаблонов поведения субъектов территориального развития, разработка институционального дизайна проекта развития территории на основе согласования хозяйственных интересов его участников. По мнению авторов, проектировщик должен учесть, с одной стороны, субординированное опосредование отношений глубинного уровня в ходе реализации и выхода на поверхностные уровни хозяйственной жизни, с другой - обратное воздействие институциональных структур на базисные экономические отношения. Институциональная комбинация в социальноэкономическом управлении территорией рассматривается как сочетание институциональных норм (экономических, финансовых, организационных, правовых), сформированных в соответствии с заданными целями общественного развития. В статье уточнены критерии оптимальной институциональной комбинации проекта: «чувствительность» к проявлениям территориальных проблем-раздражителей на хозяйственном уровне, «адаптивность» к изменению и концентрации экономических интересов ключевых субъектов развития, «комбинаторика» как конструирование совокупности форм и норм, способствующих выбору наиболее правильного вектора социально-экономического развития территории, а также мотивирующих субъектов развития на его осуществление. Основные положения статьи уже апробированы в ряде проектов развития территорий Тверской области, а через проблематизацию некоторых из них раскрыты возможности использования институционального дизайна в управлении региональным развитием.

Метод структурных уровней, хозяйственная система, развитие территорий, институционализация, проектирование, туристическое развитие.

Экономико-теоретический потенциал проектирования развития территорий

Сегодня многие российские регионы осознают значимость стратегического территориального развития, основанного на системном анализе возможностей территории. Не исключение здесь и Тверская область. Все чаще встречаются попытки осмыслить и скорректировать стихийное развитие территорий Верхневолжья, сделать его целенаправленным, развернуть на интересы населения, бизнеса. Возникают проекты (в том числе и в сферах туризма, сельского хозяйства), в которых их авторы стремятся встроиться в стратегический план развития региона, дать новый импульс для активизации жизнедея- тельности на территориях. Поэтому особую актуальность приобретают теоретико-методологические исследования проектирования территориального развития, поиск новых оснований для преодоления на научной основе дисбалансов социально-экономического развития районов, выбора адекватных организационно-экономических и институциональных форм реализации проектов. Эти вопросы дискуссионные, требующие привлечения множества специалистов, в том числе и в сфере экономической теории.

Социально-экономическое развитие территорий является одной из важных тем экономико-теоретических исследований. Это подтверждает появление пространственной экономики как отдельного научного направления, в рамках которого изучают механизмы функционирования и модели развития хозяйственной системы регионов [14; 16; 17]. Территориальные аспекты разработки и реализации социально-экономической политики и регулирования хозяйственных процессов становятся приоритетными в данном исследовательском направлении.

Активно разворачиваются дискуссии о выделении в качестве самостоятельной дисциплины «Институциональной экономической теории регионов» [12; 18]. Пристальное внимание к социально-экономическим аспектам развития территорий закономерно, поскольку обусловлено раскрытием внутренних потенциалов институционализма, развивающегося в новых тематических областях [5; 9; 22]. Более того, современные хозяйственные процессы в регионах (в том числе и в институциональных слоях) не укладываются в рамки устоявшихся теоретических представлений о них [4; 8; 21]. Стратегии развития территорий, спроектированные на основе традиционных теоретических положений, сталкиваются в ходе реализации с разноуровневыми препятствиями, снятие которых осуществляется через ситуативные реакции и решения, а не через глубокое научное осмысление парадоксов регионального развития.

Еще одной тенденцией в становлении институциональной экономической теории регионов является попытка осмыслить и теоретически объяснить сложный механизм реализации разнонаправленных экономических интересов агентов развития территорий, проявляющихся через их хозяйственное поведение и взаимодействие. Именно поэтому все чаще применяется междисциплинарный подход к изучению хозяйственного поведения, в рамках которого правовые, социологические, культурологические и экономические измерения регионалистики совмещаются и взаимообогащают друг друга [1; 2; 20]. Однако экономико-теоретические аспекты исследований в междисциплинарном подходе не раскрыты и не задействованы в полной мере.

Это актуализирует необходимость формирования системного подхода к проектированию социально-экономического развития территорий, поиска новых экономико-теоретических оснований для трансформации сложившихся и создания новых институциональных структур, гармонизации формальных и неформальных территориальных практик развития.

Наравне с теоретической актуальностью заявленной проблемы необходимо выделить методологический аспект. Он связан с назревшей проблемой интеграции исследовательских инструментов неоклассики, институционализма и эволюционной теории. «Споры о методе» возникают и при столкновении экономической теории регионов и новой экономической географии [12; 19; 23]. Новые методологические идеи востребованы и при исследовании проблем институционализации экономических интересов, поскольку абсолютизация психологического или политологического метода, а в другой крайности эконометрического или математического инструментария показывает свою несостоятельность.

В поиске интегративной методологии проектирования социально-экономического развития территорий особое место должно занять использование метода структурных уровней [6]. Его применение актуально в первую очередь для анализа модификаций и деформаций институтов территориального развития.

Прикладной аспект актуальности темы статьи задан противоречивой практикой переноса институционального дизайна из сфер политики и бизнеса в управление социально-экономическим развитием регионов [11]. Для экономики России это усугубляется противоречиями между заявленным курсом на инновационное развитие и реальными хозяйственными процессами, носящими инерционный характер.

В статье делается акцент на теоретическом анализе актуальных проблем развития территорий Тверской области. Это реализация проблемы учета интересов местных со- обществ при реализации масштабных и локальных бизнес-инициатив, эффективность осуществления федеральных и региональных программ в области туризма.

Хозяйственная система территории: структурно-уровневый подход

Методология структурных уровней, примененная к исследованию устройства хозяйственной системы, может быть использована для уточнения структуры хозяйственной системы территории. Именно это позволяет раскрыть механизм институциализации экономических интересов, избежав отождествления экономических и хозяйственных отношений, экономических и хозяйственных интересов, экономического поведения и хозяйственного взаимодействия субъектов развития территорий.

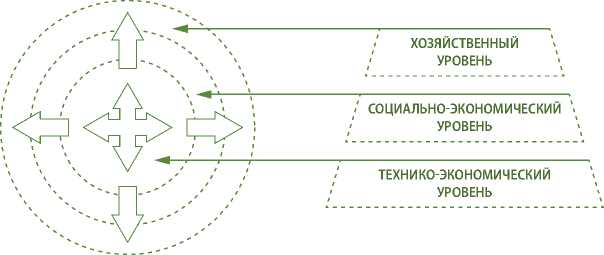

Структура хозяйственной системы территории предстает как иерархия трех крупных уровней: технико-экономического, социально-экономического и хозяйственного. Критерием выделения уровней служит добавление в экономических отношениях нового элемента, качественно неоднородного с предыдущим уровнем системы (рис. 1).

На схеме вокруг ядра наращиваются дополнительные оболочки-уровни, что отражает внутреннюю логику хозяйствования на территории. Это сложный органический процесс структурообразования хозяйственной системы, который имеет расширяющуюся динамику. Отношения базового уровня воспроизводят себя на вновь возникающем и расширяющемся уровне, но и предопределяют возникновение новых отношений. Тем са- мым обеспечивается выживаемость системы. Например, ресурсный потенциал территории вовлекается в экономическую реализацию, что затем объективно влечет генерирование тех или иных моделей организации производства, соответствующей институциональной структуры, системы ценностей и т. д. Это и позволяет выделять и анализировать технико-экономическую, социально-экономическую и хозяйственную подсистемы в их взаимосвязи. При этом важно отметить, что речь идет не о сферах приложения хозяйственных усилий (техника, предпринимательство, управление, идеология, политика и т. д.), а о механизме осуществления этих усилий.

Выделение уровней хозяйственной системы имеет не только теоретическое, но и прикладное значение, поскольку позволяет системно собирать и обрабатывать информацию о территории – размещении производительных сил, структуре собственности, предпринимательской активности, инфраструктуре, геополитическом положении и т. п. Субъектный срез по уровням позволяет анализировать и сонастраивать интересы носителей новационных идей, собственников, бизнесменов и предпринимателей, инвесторов, власти, местных сообществ.

В практике проектного управления с ее акцентом на визуализацию уровневое представление территории также раскрывает широкие возможности для презентации и обработки информации.

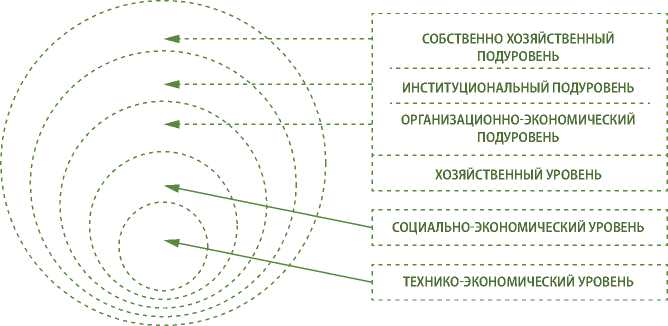

Поскольку каждый уровень также структурен, можно развернуть их на соответствующие подуровни. Это тема специального обсуждения, но в рамках нашей статьи це-

Рис. 1. Структурные уровни хозяйственной системы территории

лесообразно развернуть подуровни внутри хозяйственного уровня, относительно разнокачественные: организационно-экономический, институциональный, собственно хозяйственный.

Выделение собственно хозяйственного подуровня принципиально в том смысле, что анализ хозяйственного поведения и взаимодействия субъектов территориального развития позволяет теоретически соотнести субъективно создаваемые организационноэкономические и институциональные нормы с объективной направленностью техникоэкономических и социально-экономических процессов функционирования и развития территории (рис. 2).

Такой подход позволяет анализировать и оценивать эффективность функционирования таких форм развития территорий, как отраслевые агломерации, кластеры, особая экономическая и опорная зоны, якорная резиденция и др.

Прежде чем перейти непосредственно к раскрытию темы статьи, необходимо уточнить авторское понимание встречающихся в литературе двух контекстов использования терминов «институциализация» и «институционализация».

Институциализация экономических интересов – это объективный механизм их реализации, предопределенный социально-экономической природой хозяйственной системы территории.

Институционализация экономических интересов – это процесс создания и конструирования набора разноуровневых норм, статусов, ролей и приведения их в систему, которая способна действовать в направлении эффективного социально-экономического развития территории.

При анализе соотношения объективной структуры экономических интересов и субъектного механизма их реализации можно выделить два типа оформления институциональных норм и правил: субъектно-объективный и субъектно-субъективный.

Первый тип задан объективной структурой интересов и ее модификацией при уровневом опосредовании. Второй тип возникает как закрепление спонтанных реакций хозяйствующих субъектов территории на заданные организационно-экономические, институциональные нормы, модифицируя или даже деформируя их. Побудительный и целеобразующий механизм институционализации экономических интересов формируется под воздействием субъектно-объективных и субъектно-субъективных факторов.

Выделим в качестве субъектов проектирования развития территории социального заказчика (заказчиков), проектировщика и участников разработки проекта, а в качестве субъектов реализации – собственников местных ресурсов, предпринимателей и бизнесменов, инвесторов, органы власти и са-

Рис. 2. Хозяйственный уровень территории и его подуровни

моуправления, общественных активистов и местные сообщества, население.

Субъективное восприятие названными субъектами своих объективных экономических интересов, а также действующих организационно-экономических и институциональных норм, осознание своего места в жизнедеятельности территории определяют течение процесса институционализации.

Институционализация экономических интересов как важный элемент проектирования развития территорий

Институционализацию экономических интересов как процесс необходимо рассмотреть поэтапно, последовательно с включением в анализ субъектов проектирования и субъектов реализации проекта с их интересами.

Первый этап «Принятие и оформление социального заказа на проект социально-экономического развития территории»

Четкое понимание потребностей и хозяйственных интересов заказчиков социальноэкономического развития территории, их ориентаций и представлений о результате – достаточно сложный процесс. Однако последовательное его осуществление позволяет в будущем избежать проблем реализации проекта, связанных с некорректным пониманием исходного заказа.

Этап принятия и оформления социального заказа включает следующие шаги:

– общение с заказчиком с позиции принимающего (понимающего) заказ;

– уточнение представления о результате по профессиональным критериям проектирования (в рамках нашего подхода структурно-уровневым: технико-экономическим, социально-экономическим, хозяйственным);

– профессионально-деятельностное оформление заказа (процессуальное и структурно-функциональное описание).

Здесь важно не только различение понимания заказчика и профессионального понимания заказа, но и различение заказа как результата и как деятельности по его достижению (движение по всем уровням хозяй- ственной жизни территории, не ограничиваясь, как это принято, фиксацией имеющихся ресурсов и моделирования их включения в предстоящую деятельность).

Однако традиционно уже на первом этапе понимание заказа ограничивается только технологическим, экономическим и финансовым обоснованиями. Экономико-теоретический подход дополняет эти обоснования включением в процедуры понимания оценки субъектов развития с их интересами по всем уровням их реализации (есть ли адекватная организационно-экономическая, институциональная и др. формы реализации интересов?) [7].

Второй этап «Фиксация проектировщиком хозяйственных проблем социально-экономического развития территории как объекта проектирования»

Данный этап есть не что иное как пробле-матизация профессионально-деятельностного оформления заказа путем наложения реальных условий реализации проекта.

В рамках нашей статьи необходимо рассмотреть проблематизацию механизма реализации экономических интересов субъектов развития территории через призму институционального и собственного хозяйственного подуровней. Тогда отправной точкой будет анализ хозяйственного поведения и взаимодействия субъектов развития территории, сложившейся институциональной структуры, необходимой для реализации проекта [3].

«Проблемы-раздражители», провоцирующие и предопределяющие появление новых институций, проявляются и фиксируются на хозяйственном уровне через хозяйственное поведение и взаимодействие субъектов, отражающие мотивацию их действий. Анализ поля этих проблем позволяет различать среди них случайные и неслучайные (повторяющиеся), а также затруднения и собственно проблемы.

Поиск причин неслучайных затруднений и проблем с необходимостью затрагивает в анализе погружение на более глубокие уровни хозяйственной жизни, поиск корня (причины) той или иной проблемы, без воздей- ствия на который ее снять будет невозможно. Тем самым строится поле проблем реализации проекта.

Третий этап «Выделение зон концентрации экономических интересов и доминантных шаблонов поведения субъектов территориального развития»

На основе анализа поля проблем обнаруживается концентрация «проблем-раздражителей» на том или ином уровне функционирования хозяйственной системы территории, связанных с реализацией проекта.

Это является диагностикой «проблемы-раздражителя» по сути, поскольку вскрывает противоречия между действующими организационно-экономическими и/или институциональными нормами и объективной социально-экономической природой господствующих экономических отношений на данной территории.

Это свидетельствует о стихийном возникновении новых институтов, спровоцированном этими противоречиями.

Создание нового института происходит в ситуации, когда «проблема-раздражитель» вызывает образование экономической доминанты, вокруг которой концентрируются необходимые для реализации проекта инновационные шаблоны поведения. Их воспроизведение и концентрация на собственно хозяйственном подуровне предопределяет формирование новой институциональной нормы. Но, реализуя собственный потенциал развития, институты имеют и обратное воздействие, трансформируя хозяйственную систему территории.

Этот этап важен тем, что проектировщик ориентируется не только на формальные институциональные нормы и условия реализации проекта, но и на реально действующие (неформальные, спонтанные, но устоявшиеся) нормы для формирования действительной, а не мнимой институциональной регуляции проекта.

Тем самым проектировщик подготавливает условия для процесса институционализации экономических интересов субъектов развития территории. Он учитывает, с одной стороны, субординированное опосредование отношений глубинного уровня в ходе реализации и выхода на поверхностные уровни хозяйственной жизни, с другой – обратное воздействие институциональных структур на базисные экономические отношения.

Четвертый этап «Разработка институционального дизайна проекта развития территории на основе согласования хозяйственных интересов его участников»

На данном этапе происходит согласование формальных и учет неформальных норм, т. е. создание и конструирование проектировщиком набора различных норм, статусов, ролей и приведение их в систему, которая способна действовать в направлении получения результата, согласованного с социальным заказчиком.

Важно отметить, что на каждом из четырех этапов должна быть произведена процедура «вбрасывания» как процесса подключения и согласования хозяйственных интересов участников реализации проекта. Отсюда очевидна вариативность комбинаций институциональных норм проекта, содержащих стимулы его реализации. Тогда для проектировщика актуализируется проблема критериев выбора оптимального варианта.

Принципы и критерии оптимальной институциональной комбинации проекта для его успешной реализации

Институциональная комбинация в социально-экономическом управлении территорией рассматривается как сочетание институциональных норм (экономических, финансовых, организационных, правовых), сформированных в соответствии с заданными целями общественного развития.

Динамичность жизнедеятельности субъектов развития территории требует от инсти-туций1 не только эффективной организации и регулирования процессов осуществления проекта, но и соотнесенности внутренней и внешней среды реализации.

В структурно-уровневом проектировании актуализируется различение функционарного и функционального аспектов проектирования.

Если функционарный аспект позволяет изучить механизм функционирования внутренней структуры институционального уровня проекта, то функциональный – раскрыть его функции по отношению к территориальной системе как пространству реализации проекта.

Взаимодействие институциональных норм проекта со средой их реализации подразумевает соответствующие реакции хозяйствующих субъектов (социализация) – принятие и масштабирование, игнорирование или отторжение. При этом возникает ограниченность влияния самого проектировщика на созданное им пространство развития.

Эффективна не любая новая институциональная структура проекта, а только органично включенная в институциональную структуру хозяйственной системы, частью которой является территория развития.

Новая институциональная структура как часть хозяйственного механизма реализации проекта должна включать эффективную систему мотивации. Проектировщик, держатель проекта развития, призван учитывать и удерживать баланс интересов всех субъектов, вовлеченных в реализацию.

И это не частная проблема отдельных проектов. На наш взгляд, это и есть проблема своеобразного кризиса институциональной структуры российской хозяйственной системы в целом. Согласимся с М.В. Курбатовой и К.С. Саблиным, которые подчеркивают: «повышение эффективности российских институтов развития связано с решением ряда проблем более высокого уровня: изменения системы мотивации субъектов развития и их агентов (администраторов развития), развития структур конкурентного политического рынка в противовес рынку политико-бюрократическому, а также постепенного изменения локальной институциональной среды в регионах» [10, c. 36].

Конструирование институционального пространства (рис. 3) требует рассмотрения хозяйственной системы территории не только в статике для определения ее структурно-функциональной характеристики, воспроизведенной к настоящему моменту, но и в динамике – с учетом ее генезиса.

Оптимальная институциональная комбинация должна быть ориентирована на создание таких регуляторов поведения вовлеченных в проект агентов развития, которые чувствительны к хозяйственным проявлениям меняющихся проблем и адаптивны к развивающимся социально-экономическим процессам.

Критериями оптимальной институциональной комбинации выступают:

-

1. «Чувствительность» к проявлениям территориальных «проблем-раздражителей» на хозяйственном уровне.

СОБСТВЕННО ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОДУРОВЕНЬ

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ПРОЯВЛЕНИЯМ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОБЛЕМ

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДУРОВЕНЬ

ОПТИМАЛЬНАЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ КОМБИНАЦИЯ

АДАПТИВНОСТЬ К ИЗМЕНЕНИЯМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ

Рис. 3. Конструирование институционального пространства

-

2. «Адаптивность» к изменению и концентрации экономических интересов ключевых субъектов развития.

-

3. «Комбинаторика» как конструирование совокупности форм и норм проекта, способствующих выбору наиболее правильного вектора социально-экономического развития территории, а также мотивирующих субъектов развития на его осуществление.

Данные теоретико-методологические идеи были реализованы при разработке инструментов институционального дизайна территориального развития [15].

Разработка туристического маршрута: новАторство для новоторов

Для понимания важности учета и проектирования институциональной структуры территориального развития рассмотрим туристическое развитие города Торжка. Это районный центр Тверской области, расположен на реке Тверце, притоке Волги, на шоссе «Москва – Санкт-Петербург», в 60 км от Твери, в 236 км от Москвы, имеет статус памятника градостроительства2. В течение длительного времени вплоть до наших дней жителей Торжка называют новоторами. Это несоответствие объясняется тем, что в XII веке Торжок назывался Новым Торгом (в определенный период эти два названия сосуществовали)3.

Торжок – древний торговый город с богатой тысячелетней историей, который, как и многие другие малые города Центральной России, богат памятниками культуры, архи- тектуры, археологии, насыщен артефактами прошлых поколений и природными красотами. Оценка этих внутренних потенциалов для развития туризма позволила сформулировать миссию развития города: «За счет развития туризма, современной сети логистики и высокотехнологичной промышленности, превратить город Торжок в туристический, историко-культурный центр европейского значения, в территорию с высоким уровнем жизни, с качественными, комфортными и доступными услугами для предпринимателей, жителей и гостей города и близлежащих муниципальных образований»4. Однако заявленная цель не была реализована в полном объеме, в том числе по причине внутренней противоречивости позиционирования города как туристического и одновременно промышленного центра.

В SWOT-анализе, предшествующем формированию цели и миссии, отмечалось, что к слабым сторонам сценария нового индустриального развития отнесены нехватка инвестиций и недостаток квалифицированных трудовых ресурсов, а среди угроз названа «экспансия московских бизнес-структур, не учитывающих интересы субъектов экономики муниципального образования». Раздвоение стратегической ориентации и усугубление обозначенных негативных тенденций внешней среды создали противоречивую ситуацию – промышленные гиганты старого типа (вагоностроительный завод и др.) не смогли удержать свои позиции, «раздавленные» скачками в развитии технологий и жесткостью конкурентных условий глобального рынка. Новые высокотехнологичные предприятия ухудшили экологическую ситуацию и городскую среду и не послужили импульсом для туристического развития.

Одновременно позиционирование Торжка как «центра» туризма во многом вступило в противоречие с генетической памятью города как торгового, пропускного пункта: богатого, предприимчивого, быстро впитывающего новинки, но транзитного, не удер- живающего, а быстро пропускающего потоки людей и идей. Игнорирование этого обстоятельства привело к провалу проекта, разработанного студентами программы «Новые лидеры территориального развития»5. При поверхностном знакомстве с городом слушатели не почувствовали саму его суть, особый норов и колорит и сделали ставку на формулу «Не транзит, а прибытие и пребывание», органически чуждую Торжку (если только не говорить о ссыльных XIX столетия). Заявленный формат «экспедиций» стал востребованным только при корректировке идеи как «туров выходного дня», краткосрочного путе-шествия-приключения6.

Еще одним проектом развития территории города как туристического пространства стала разработка концепции маршрута «Торжок – колоритная остановка. НовАторство для ново-торов», осуществленная авторским коллективом архитекторов В.В. Савинкиным, А.В. Фомен-ковой, К.В. Яньковой (МАРХИ) и Всероссийским историко-этнографическим музеем [13].

Напомним, что институциональный дизайн территориального развития – это создание комплекса институций, позволяющего изменять функционирование хозяйственной системы территории, ориентируя ее на прогрессивное развитие, а также сами методы этого конструирования. По аналогии со сферой архитектуры и строительства в институциональном дизайне территории различают две функции и соответствующие им две роли:

-

1) функции дизайнера/проектировщика/ архитектора, отвечающего за абстрактные и глобальные решения;

-

2) функции дизайнера в детальном проектировании, предполагающие уточнение и развертывание концептуального решения до детального проекта.

Отразим концепцию проекта в первом и втором контексте институционального дизайна.

Торжок всегда был примечателен сочетанием старинной архитектуры и выразительного холмистого ландшафта. Изученные в ходе работы над проектом фотографические снимки конца XIX – начала ХХ века показывали устройство будничной жизни горожан того времени, благоустройство города и те качества городской среды, которые создают «приятное место» для жизни.

Многие из этих средовых качеств вполне современны, но, к сожалению, утрачены. Сегодня в Торжке сосуществуют парадные достопримечательности и забытые, разрушенные, спрятанные места. Наслоения исторических эпох теряются за общим тоном руи-нирования и неухоженности. К сожалению, в сегодняшнем состоянии город не готов показывать зрителю свои «богатства» – он практически не приспособлен ни к комфортной жизни новоторов, ни к перемещению туристов, приезжающих из Твери или следующих по трассе «Москва – Санкт-Петербург».

Предварительный анализ ведущих интересов субъектов туристического развития территории показал, что доминирующей проблемой туристического развития территории является разрушенная (или отсутствующая) городская инфраструктура. С одной стороны, это препятствие является объединяющим фактором, поскольку необходимо для разных групп интересов, с другой – экономически никто не готов взять на себя встраивание этого элемента «общего пазла» туристического развития Торжка.

Опишем социальный заказ на обустройство городской среды. Он предъявляется со стороны нескольких групп потребителей.

-

1. Новоторы (жители города 46944 чел., 100%) – желают получить комфортное место для жизни и отдыха, повод для гордости за свой город, в том числе:

– семейные аудитории (60,8%, в том числе матери-одиночки и многодетные семьи) – запрос на доступную, познавательную, увлекательную, культурно-образовательную среду;

– молодежь (14,8%) – запрос на стильные общественные пространства для общения, творчества и обучения, нужен зримый стимул «остаться в городе»;

– пенсионеры (24,4%) – запрос на осведомленность об интересных событиях.

-

2. Туристы из Твери (общая численность тверитян – 411044 чел.) – хотят провести «выходной в Торжке», «свидание в Торжке», увидеть все краски города.

-

3. Транзитные туристы (около 1 млн путешественников по трассе «Москва–Санкт-Петербург» в год) – требуют яркую навигацию по историческому центру, акценты на самом интересном («удовлетворить требования желудка и жажду любопытства»).

-

4. Всероссийский историко-этнографический музей (далее – ВИЭМ)7 – объединить пешеходным маршрутом отделы музейного комплекса, расположенные в разных зданиях исторического центра города, а также знаковые объекты и места города, основные его достопримечательности.

-

5. Бизнес-сообщество Торжка, администрация города, культурные учреждения – желают увидеть «тестовые» проекты по улучшению городской инфраструктуры.

Профессиональное видение заказа позволило оформить пешеходный маршрут «Торжок – колоритная остановка», связывающий отдельные здания ВИЭМ, расположенные в разных частях города. «Магниты» (архитектурные памятники и музейные отделы) сшиваются пешеходной тропой с нанизанными на нее «колоритными остановками» – малыми архитектурными формами и городским оборудованием.

Маршрут задает направление из центра по главным дорожным осям, выявляя места для любования панорамами, позволяет прочувствовать город «с улицы», оставляя возможность для остановок и посещения музеев, кафе и др. Проектируемый маршрут призван соединить ключевые точки, через которые можно увидеть портрет города и прочувствовать «местный колорит».

Подробное описание принципов, заложенных в формирование маршрута, содержательное наполнение движения туристов и воплощение в советующих формах обустройства городской среды позволяют проиллюстрировать учет и согласование интересов целевых аудиторий, а также встраивание инфраструктурных объектов в жизнь территории.

Маршрут начинается и заканчивается на площади 9 января, в центре города, куда приезжают туристические автобусы. Здесь находится Выставочный зал ВИЭМ, с экспозиции которого можно начинать рассказ о городе, продолжая его прогулкой к улице Луначарского, ставшей в проекте пешеходной, так как на ней находится наибольшее число сохранившихся памятников архитектуры XVIII–XIX вв. (в том числе еще два музейных отдела – «Дом России» и Этнографический центр).

В городском сквере у подножия Дворца культуры устроен амфитеатр, где экскурсионная группа может отдохнуть и обсудить увиденное, самостоятельные туристы – воспользоваться городским аудиогидом и прослушать лекцию. Сотрудники музея могут проводить здесь неформальные встречи, а школьники – выходить на открытые уроки по краеведению, истории, литературе.

В следующей большой и, пожалуй, самой важной точке – Борисоглебском монастыре (основан в 1038 году) – нужна длительная остановка. В Странноприимном доме можно посетить экспозиции об истории монастыря и архитекторе Н.А. Львове, авторе проекта величественного Борисоглебского собора, затем зайти на территорию монастыря, обойти собор и посмотреть в тишине с вала на реку, а затем пройти через Свечную башню мимо деревянных конструкций Ново-торжского кремля к музейному комплексу на набережной и спуститься к воде (река Тверца).

Далее необходимо перейти по мосту на другой берег, чтобы увидеть двухэтажную жилую застройку, пройти по городскому скверу, в котором можно отдохнуть от визуальной насыщенности среды правого берега. По возвращении на площадь 9 Января по пе- шеходному мосту следует остановиться, чтобы напоследок увидеть и запечатлеть панораму города с новой точки.

Главным элементом пути является деревянный настил: пешеходный тротуар подходит к зданиям, от него расширяются площадки (стойка для любования городской панорамой, смотровая площадка, точка фиксации городского фрагмента, питьевой фонтан, клумба и др.), на пластической основе макетного принципа надреза-отгиба из настила «вырастают» малые формы (сиденья и скамьи, информационные стойки и указатели, навес, амфитеатр, т. н. галерея и др.).

Проектируемый комплекс малых архитектурных форм также служит жителям и утилитарным целям города: от организации самого дорожного покрытия и до разработки навигации, городского освещения, устройства остановок общественного транспорта и спусков к реке.

Проектируемому оборудованию присущи следующие характеристики:

-

– модульность, построение на одном пластическом приеме (надрез-отгиб);

-

– антивандальность, возможность быстрой замены и ремонта;

-

– применение местных материалов;

-

– минимальная декоративность, строгость и простота устройства;

-

– контекстуальность, реакция на окружение (открывать то, чего сейчас не видно);

-

– акцентирование входов в музеи «порталами», отстоящими от здания, но привлекающими внимание;

-

– эргономичность и доступность для всех категорий пешеходов, в т. ч. и маломобильных;

-

– максимальная открытость среде.

«Прямоугольность остановок» и оборудования также не случайна, она обусловлена той живостью пейзажа, которую зритель обнаружит, проходя по маршруту, обнаруживая сдвижки, повороты зданий и скосы кварталов, наблюдая за плавными линиями активного рельефа.

В центре институциональной формы управления проектом – координация действий участников через создание культурно-обра- зовательного кластера, который объединил бы на базе музейного комплекса усилия культурных и образовательных институций Тверской области, расширяя городские границы проекта. Архитектурно-конструктивная часть, сметно-технологические и строительно-монтажные работы будут осуществлены совместно ВИЭМ, МАРХИ и студенческой лабораторией Тверского технологического колледжа. Параллельно научными сотрудниками, экскурсоводами и художниками ВИЭМ будут разработаны новые экскурсионные, образовательные и культурные продукты, их информационные и дизайнерские оболочки.

Особую роль играет информационная поддержка в СМИ и специальные презентации как целевым аудиториям, так и представителям бизнеса муниципалитета, другим учреждениям культуры г. Торжка (Музей А.С. Пушкина, Музей пояса, городские библиотеки, Дом культуры) для расширения маршрута и дополнения его новыми архитектурными формами в рамках единого концептуального решения.

Маршрут «Торжок – колоритная остановка» и его архитектурная инфраструктура должны стать не только туристическим «магнитом», но и средством к «пробуждению» коренного населения, способным если не изменить образ жизни рядового горожанина, то хотя бы напомнить, в каком уникальном месте он находится, призвать новОторов к новАторству, побудить их смотреть на старое и, заново узнавая свой город, самим формировать среду, в которой они живут.

В настоящее время концепция проекта проходит этап «вбрасывания» для привлечения инвесторов, в том числе через грантовую форму и краудфандинг.

Участие в разработке задумки маршрута и его концептуальное оформление позволили сформулировать следующие выводы:

-

1. Удвоение роли музея – как субъекта территории и как субъекта туристического развития – меняет границы его восприятия.

-

2. Гибкость и адаптивность к восприятию социального заказа: необходимо учесть дифференциацию потребностей туристов, местных сообществ, туристического бизнеса.

-

3. Изменение роли музейного комплекса в формировании туристических маршрутов: от «точки» к их содержательной основе. Однако реализация стратегий возможна только при условии создания многоуровневой институциональной среды, мотивирующей на включение в туристические проекты глубокого анализа местности.

Необходимо осознать и принять новую роль музея как действительного, а не мнимого субъекта туристического развития. Через согласование интересов турбизнеса, потребителей, местного сообщества и власти, культурных учреждений необходимо выработать механизм «встраивания» музея в туристиче- ские маршруты, мотивирующий сохранять его просветительские и образовательные функции, а главное – способствовать содержательной реализации совместных целей.

В статье предложен и обоснован новый структурно-уровневый подход к проектированию, позволяющий комплексно анализировать хозяйственную систему территории, ее социально-экономическое и институциональное развитие. Новые приемы и технологии институционального дизайна могут стать основой при реализации проектов комплексного развития территорий: инвестиционных и девелоперских проектов, социокультурных инициатив, брендинга и маркетинга территорий.

Список литературы Институционализация экономических интересов в социально-экономическом проектировании развития территорий

- Глазычев, В. Л. Политическая экономия города /В. Л. Глазычев; Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. -М.: Дело, 2009. -189 с.

- Занадворов, В. С. Экономика города: вводный курс : учебное пособие/В. С. Занадворов, А. В. Занадворова. -М.: ИКЦ «Академкнига», 2003. -272 с.

- Зинатулин, А. М. Парадоксы российского опыта освоения территорий /А. М. Зинатулин, Л. А. Карасева, С. Н. Смирнов//Вестн. ТвГУ. Сер. «Экономика». -2008. -№ 18 . -С. 4-20.

- Канапухин, П. А. Институционализация процессов реализации экономических интересов /П. А. Канапухин//Вестн. Воронежского гос. ун-та. Сер. «Экономика и управление». -2006. -№ 2. -С. 141-143.

- Капелюшников, Р. И. Множественность институциональных миров: Нобелевская премия по экономике -2009 /Р. И. Капелюшников//Экономический журнал ВШЭ. -2010. -№ 1. -С. 12-69.

- Карасева, Л. А. Метод структурных уровней в познании экономических отношений : монография/Л. А. Карасева. -Тверь: Твер. гос. ун-т, 2011. -172 с.

- Карасева, Л. А. Уроки российского социально-экономического проектирования (теоретические и методологические проблемы) /Л. А. Карасева//Национальные интересы: приоритеты и безопасность. -2012. -№ 11. -С. 30-37.

- Киямов, И. К. Институционализация экономического пространства современного российского государства : автореф. дис.. д-ра экон. наук: 08.00.01/И. К. Киямов. -Казань, 2012. -39 с.

- Купряшин, Г. Л. Институциональный дизайн и концептуальные ориентиры модернизации государственного управления /Г. Л. Купряшин//Государственное управление. Электронный вестник. -2011. -№ 6 (март). -Режим доступа: http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2011/vipusk_26._mart_2011_g./problemi_upravlenija_teorija_i_praktika/kupriashin. pdf -Дата обращения 15.06.2017.

- Курбатова, М. В. Институты развития и квазиинституты развития в российской экономике /М. В. Курбатова, К. С. Саблин//Terraeconomicus. -2012. -Т. 10. -№ 3. -С. 22-38.

- Лагунова, С. В. Институционализация территориального общественного самоуправления в локальной среде (на примере Архангельской области) : автореф. дис … канд. соц. наук: 22.00.04/С. В. Лагунова. -Архангельск, 2013. -24 с.

- Литвинцева, Г. П. Институциональная регионалистика с «экономическим лицом» /Г. П. Литвинцева//Вестн. Моск. ун-та. Сер. 6 «Экономика». -2015. -№ 6. -С. 101-119.

- Савинкин, В. В. Маршрут культурного возрождения среды города Торжка /В. В. Савинкин, А. В. Фоменкова, К. В. Янькова//М.: МАРХИ, 2013.

- Симкин, Д. Г. Теоретические основы развития региона в современных условиях /Д. Г. Симкин//Вестн. Оренбургского гос. ун-та. -2010. -№ 8 (114). -С. 114-117.

- Топалян, М. Р. Институциональный треугольник структурно-уровневого проектирования территориального развития /М. Р. Топалян//Социальные и гуманитарные знания. -2017. -Т. 3. -№ 2. -С. 106-111.

- Фролов, Д. П. Имеют ли институты значение для пространственной экономики? /Д. П. Фролов//Пространственная экономика. -2015. -№ 1. -С. 14-37.

- Alonso W. Location and Land Use: Toward a General Theory of Land Rent. Harvard University Press, Cambridge, MA, 1964.

- Capello R. Regional Economic. Routledge, London, 2006.

- Elster J., Offe C., Preuss U.K. Institutional Design in Post-Communist Societies. Rebuilding the Ship at Sea. Cambridge University Press, N. Y., 1998.

- Garretsen H., Martin R. Rethinking (New) Economic Geography Models: Taking Geography and History More Seriously. Spatial Economic Analysis, 2010, no. 5 (2), pp. 127-160.

- McDonald J.F. Fundamentals of Urban Economics. Prentice Hall, N. Y., 1996.

- Stimson R., Stoug R., Roberts B. Regional Economic Development: Analysis and Planning Strategy. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2006.

- Robert E. Goodin (ed.). The Theory of Institutional Design. Cambridge University Press, N. Y., 1996.

- Venables A. Rethinking Economic Geography. World Development Report. IBRD, Washington, DC, 2009.