Институциональная эволюция системы внутреннего контроля организаций

Автор: Котванова С.Г., Котванов М.В.

Журнал: Вестник Алтайской академии экономики и права @vestnik-aael

Рубрика: Экономическая теория

Статья в выпуске: S2 (32), 2013 года.

Бесплатный доступ

Построение эффективной системы внутреннего контроля организации должно учитывать институциональную среду, необходимость роста человеческого капитала и отсутствия препятствий для выполнения трудовых обязанностей. Рассмотрена эволюция системы внутреннего контроля и делаются выводы о дальнейшем направлении ее совершенствования.

Система внутреннего контроля организаций, человеческий капитал, инновационные процессы

Короткий адрес: https://sciup.org/142178941

IDR: 142178941

Текст научной статьи Институциональная эволюция системы внутреннего контроля организаций

Сегодня вопросы построения эффективной системы внутреннего контроля организации приобретают новое значение. Это связано, во-первых, с признанием глобального влияния институтов на развитие экономики и, во-вторых, с усовершенствованием и повсеместным внедрением в работу организаций всевозможной контролирующей техники. Кроме того, в условиях усиливающейся глобальной конкуренции и ориентации экономики России и всего мира на инновационный путь развития важность приумножения человеческого капитала возросла как никогда. Рост человеческого капитала неотделим от творческого отношения к труду, от внедрения инноваций в технологию и саму суть трудовых отношений.

Каким образом в новых условиях строить систему внутреннего контроля организаций так, чтобы он не только не мешал, но и способствовал развитию творческого труда, качественному выполнению работниками своих обязанностей, – основной вопрос, рассматриваемый в настоящей статье.

Подчеркнем, что в настоящее время наблюдается тенденция к усилению текущего контроля трудовой деятельности персонала организаций с помощью разнообразных технических средств, типичными представителями которых являются видеокамеры, следящие за работой персонала. Между тем, по мнению ряда психологов [1], применение подобных форм контроля способствует нарастанию социально-психологической напряженности персонала, снижению трудовой мотивации, а также в некоторых случаях нарушает права работников на неприкосновенность частной жизни. Однако ситуация, сложившаяся на российском рынке труда, трактуемая как вертикальный монополизм [2], зачастую не позволяет работникам защищать свои права.

С другой стороны, использование руководителями организаций системы текущего контроля трудовой деятельности персонала связано с желанием минимизировать трансакционные издержки, возникающие в результате постконтрактного оппортунизма работников, проявляющегося в форме уклонения от исполнения своих должностных обязанностей. Однако вышесказанное позволяет заключить, что активное использование системы текущего контроля трудовой деятельности является малоэффективным и для работодателя вследствие часто возникающих «побочных эффектов» в виде усиления социально-психологической напряженности, снижения трудовой мотивации, а также относительно высокой стоимости средств мониторинга.

Проиллюстрировать обозначенную проблему можно с помощью модели влияния издержек мониторинга на поведение в рамках контракта, применяемой в институциональной экономической теории и базирующейся на инструментах теории игр [3]. Однако указанная модель абстрагирована от мотивационно-психологических факторов трудовой деятельности персонала. Модернизируем данную модель путем введения следующих дополнительных параметров:

-

- внутренняя удовлетворенность работника от качественно выполненной работы;

-

- психологическая напряженность работника, возникающая при проведении менеджером текущего контроля его трудовой деятельности;

-

- возможность для менеджера повысить эффективность трудовой деятельности подчиненных, возникающая в результате обнаружения некачественного исполнения работниками своих обязанностей.

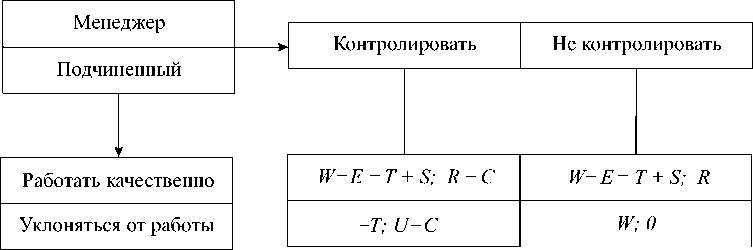

Рассмотрим модернизированную модель на условном примере. Предположим, перед менеджером организации возникает дилемма: контролировать процесс работы своего подчиненного или нет. В случае если подчиненный добросовестно выполняет свою работу, доход менеджера компании составит R условных единиц. В противном случае менеджер лишится дохода. Текущий контроль деятельности подчиненного связан для менеджера с издержками в размере С услов- ных единиц. Если менеджер в процессе контроля выявит некачественное исполнение работником своих обязанностей, у него появится возможность исправить ситуацию. Полезность этой возможности менеджер оценивает в размере U условных единиц. Заработная плата подчиненного равна W условных единиц. Качественное выполнение своей работы связано для подчиненного с усилиями, которые он оценивает в Е (причем с позиции соблюдения гигиенических факторов трудовой мотивации Ф. Герцберга W > E). Моральное удовлетворение, которое испытывает работник от качественно выполненной работы, он оценивает в размере S. Постоянный контроль менеджером процесса трудовой деятельности подчиненного увеличивает психологическую напряженность работника, вред от которой он оценивает в размере Т. Если в процессе контроля менеджер выявит некачественную работу подчиненного, он вправе отказаться от выплаты ему вознаграждения. Построим матрицу игры, описывающую взаимодействие менеджера и подчиненного (см. рис. 1).

Рис. 1. Матрица игры, описывающая взаимодействие менеджера и подчиненного

Очевидно, что Парето-оптимальный вариант взаимодействия соответствует выбору работником стратегии «работать качественно», а менеджером стратегии «не контролировать». Равновесие Нэша в чистых стратегиях установится в этом же квадранте при условии, что S > E. Равновесие доминирующих стратегий в данном взаимодействии соответствует выбору работником стратегии «работать качественно», а менеджером стратегии «контролировать» и не является Парето-оптимальным. Следовательно, можно сделать вывод, что для установления устойчивого Парето-оптимального равновесия необходимо выполнение следующих условий:

-

1. Оценка работником морального удовлетворения, которое он испытывает от качественно выполненной работы, должна быть выше оценки затрачиваемых усилий ( S > E ). Выполнение данного условия обеспечивается наличием в организации эффективной системы трудовой мотивации персонала.

-

2. В организации должна существовать внутрифирменная институциональная среда, обеспечивающая состыковку стимулов руководства и подчиненных и позволяющая менеджерам быть уверенными в качественном выполнении работниками своих обязанностей.

Для того чтобы разобраться, какая это может быть институциональная среда, рассмотрим, как развивалась технология менеджмента и корпора- тивная деловая среда в мире в течение двух последних десятилетий за счет эволюции концепции внутреннего контроля организации.

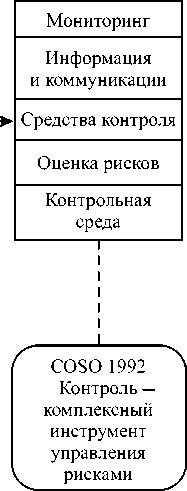

До 80-х гг. ХХ в. контрольная функция менеджмента в основном подразумевала сверку намеченных планов и достигнутых результатов. Значительным шагом, обеспечившим современное понимание механизмов внутреннего контроля организации, стало принятие в 1992 г. Комитетом спонсорских организаций Комиссии Тредвея (COSO) Интегрированной концепции внутреннего контроля. COSO был образован в 1985 г. в США при поддержке Национальной комиссии по вопросам мошенничества и финансовой отчетности (Комиссия Тредвея), в настоящее время обладает большим влиянием на американское и мировое законодательство в области бухгалтерского учета, ценных бумаг, коррупции, биржевой и банковской деятельности.

Модель COSO, в отличие от принятых ранее постулатов теории и практики, подразумевает пять взаимосвязанных элементов системы внутреннего контроля:

-

- контрольная среда;

-

- оценка рисков;

-

- средства контроля;

-

- обмен информацией;

-

- мониторинг.

Контрольная среда – комплекс институтов, в первую очередь неформальных, надконститу-

Институциональная эволюция системы внутреннего контроля организаций ционных, принятых в данной организации. Контрольная среда создает атмосферу организации и формирует контрольное сознание персонала [4]. Оценка рисков является инструментом выявления возможных препятствий для достижения целей, поэтому предварительным условием для данной оценки является определение целей. Средства контроля – это процедуры и внутренние нормативные документы, повышающие вероятность достижения целей компании, применяемые в рамках всей организации. Информация и коммуникации позволяют осуществлять движение информационных потоков вниз, вверх и по горизонтали, в пределах и за пределами компании для обеспечения целей организации. И, наконец, мониторинг – завершающий элемент системы внутреннего контроля, призванный оценить качество работы системы в течение определенных промежутков времени [5].

Концепция COSO 1992 г. отличается системным подходом, признанием контрольной среды в качестве базового элемента построения системы внутреннего контроля. Впервые основным объ- ектом контроля признаются риски. Эти достоинства концепции получили развитие спустя 12 лет, в сентябре 2004 г., в новом документе COSO «Управление рисками организаций. Интегрированная модель» (см. рис. 2). Этот концептуальный документ также посвящен основным принципам и элементам системы внутреннего контроля, который теперь рассматривается как инструмент управления рисками. Само понятие рисков становится центром интереса функционирования системы внутреннего контроля.

В новой модели контрольная среда заменена институциональной внутренней средой, включающей в себя менталитет работников предприятия. Перед оценкой рисков новая концепция предполагает постановку целей и определение событий, влияющих на вероятность их достижения. Так, события подразделяются на благоприятные (возможности), неблагоприятные (риски) и нейтральные. Несомненным плюсом интегрированной модели является то, что контроль более не признается гарантом достижения целей, а считается лишь инструментом, повышающим вероятность этого.

Мониторинг

Сравнение результата и плана

Контроль функция управления

Информация и коммуникации

Средства контроля

-> Реагирование на риски

Оценка рисков

Определение событий

Постановка целей

Внутренняя среда

COSO 2004 Контроль институциальный механизм повышения вероятности достижения целей

Рис. 2. Эволюция концепции внутреннего контроля организации

В условиях необходимости стимулирования роста человеческого капитала и повышения инновационной активности предприятий необходим перенос акцентов внутреннего контроля с контролирующих процедур на институциональ- ные возможности контрольной внутренней среды. Это позволит снизить издержки контроля и повысить моральное удовлетворение работников, в общем объеме труда которых все более будет превалировать творческая составляющая.

Список литературы Институциональная эволюция системы внутреннего контроля организаций

- Губарь, А.И. Человеческий капитал на рынке труда трансформационного общества/А.И. Губарь//Экономика устойчивого развития. -2013. -№15. -C. 34-37.

- Губарь, А.И. Институциональный монополизм: истоки трансформации/А.И. Губарь//Вестник Алтайской академии экономики и права. -2012. -Вып. 3. -С. 7-11.

- Кузьминов, Я.И. Курс институциональной экономики: институты, сети, трансакционные издержки, контракты: учебник для вузов/Я.И. Кузьминов, К.А. Бендукидзе, М.М. Юдкевич. -М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2006. -442 с.

- Рудько-Силиванов, В.В. Концептуальные основы и практика организации системы внутреннего контроля/В.В. Рудько-Силиванов, К.В. Лапина, Е.А. Крючкова//Деньги и кредит. -2011. -№2. -С. 36-41.

- Санникова, И.Н. Оценка инновационного потенциала предприятия для управления развитием/И.Н. Санникова, Э.В. Татарникова//Менеджмент в России и за рубежом. -2013. -№3. -С. 57-64.