Институциональные инструменты формирования конкурентных преимуществ региона

Автор: Бабаян Яна Валерьевна

Журнал: Научный вестник Южного института менеджмента @vestnik-uim

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 3 (7), 2014 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время развитие российской экономики открыло проблему экономического роста региона, а именно его жизнеобеспечение. Регион выступает базовым социально - экономическим институтом, который связывает субъекты экономических отношений в пределах одной территории. По нашему мнению следует рассматривать регион как субъект экономических отношений.

Субъекты экономических отношений, институционализм, конкурентоспособность, детерминанты потенциала региона, программно-целевой метод, стимулирование спроса, контрактный подход

Короткий адрес: https://sciup.org/14338734

IDR: 14338734 | УДК: 330.1

Текст научной статьи Институциональные инструменты формирования конкурентных преимуществ региона

Одной из важных предпосылок повышения конкурентоспособности региона является интенсификация институциональных взаимодействий до уровня, придающего им статус значимого фактора социально-экономического развития. Вклад пространственной составляющей в данном случае весьма весом. Во-первых, пространственная близость служит одними из стимулов активизации институциональных контактов между экономическими агентами. Во-вторых, растущая плотность институциональных взаимосвязей на определенных участках пространства так или иначе вовлекает в региональные системы все новые хозяйственные и социальные структуры. В-третьих, вокруг «силовых линий» наиболее интенсивных региональных и межрегиональных взаимодействий складываются стержневые конструкции институтов.

В качестве второй предпосылки конституирования институтов мы рассматриваем формирование совместных интересов. Для превращения коммерческих и некоммерческих, тактических и стратегических интересов в системообразующее начало конкурентного развития чрезвычайно важны, с одной стороны, дезагрегация общенациональных интересов в конкурентной сфере по сегментам социально-экономического пространства, а, с другой стороны, синтез интересов локальных формирований в общегосударственные ориентиры экономического процесса.

Наконец, третьей предпосылкой генезиса ин- ституциональной системы мы считаем артикуляцию инновационных ценностей. Общенациональные инновационные ценности реализуются лишь сквозь призму конкретных пространственных ареалов жизнедеятельности личности, формируемых в повседневных локальных контактах жизненных установок. Одновременно участки пространственной концентрации интеллектуального потенциала служат своего рода почвой для выращивания социальной платформы модернизации и инновационных преобразований.

Инклюзия пространственной проблематики в концепцию институциональной системы значительно расширяет палитру инновационных субъектов и их коммутаций. В частности, позиционируются такие элементы конкурентоспособности пространств, как единицы административно-территориального устройства государства, региональные инновационные объединения и ассоциации, различного рода межрегиональные структуры и т. п. В то же время спектр инновационных взаимодействий пополняется, к примеру, интеракциями «регион – центр», «регион – регион», «регион – институциональное формирование» и т. д.

Поскольку одной из первостепенных функций конкурентоспособности пространств в социальноэкономическом организме является смягчение и равномерное распределение инновационных рисков между хозяйствующими субъектами, обширным полем приложения исследовательских усилий становится анализ инновационного пространства как инструмента микширования инновационных рисков технологического, коммерческого, экологического и прочего характера. Насущны, в частности, как механизмы компенсации локальных ущербов совместными действиями целостного пространства, так и делегирование регионами федеральным структурам права на разумные пространственно распределенные риски.

Отметим также, что пространственная конфигурация выступает как одна из атрибутивных характеристик конкурентоспособности, демонстрирующая ее специфику в общей типологии национальных региональных систем. В качестве классификационных параметров могут, в частности, использоваться соотношение пространственной концентрации и рассредоточения инновационного потенциала; степень специализации подпространств на стадиях инновационного цикла и видах инновационной деятельности; интенсивность межрегиональных инновационных взаимодействий и др.

Пространственное рассмотрение конкурентоспособности помогает в новой проекции увидеть роль науки, в том числе фундаментальной как ло- комотива национальной инновационной системы. Научные центры выступают не только ведущими источниками инновационных потенциалов территорий, но и консолидаторами интеллектуальных пространств, необходимых для эффективной акцепции нововведений внешнего происхождения. Без интеграции с локальной наукой резко падает результативность и качество функционирования региональных образовательных механизмов.

Эффективная разработка и реализация крупных инновационных проектов любого уровня невозможна без всесторонней научной экспертизы, оценки последствий его выполнения для социально-экономической динамики территорий. Тенденции развития междисциплинарности в научной сфере когерентны нарастанию комплексности региональных проблем, требующих инновационных решений. Наглядной иллюстрацией вклада науки в региональное богатство призваны стать создаваемые локальными научными структурами объекты интеллектуальной собственности.

Первостепенная значимость пространственного разреза прослеживается по всей экономико-кибернетической модели конкурентной деятельности «ресурсы – процесс – результат». К важнейшим ресурсным детерминантам конкурентного процесса, в частности, относятся:

-

– географическое и социально-экономическое пространство как поле развертывания познавательной и инновационной деятельности; природное, экономическое, социокультурное разнообразие пространства как инновационно-креативный фактор;

-

– пространственная близость источников инновационных ресурсов как катализатор синергии инновационных потенциалов;

-

– территориальная мобильность и ротация специалистов;

-

– возможности ускоренной концентрации финансовых средств в точках инновационного «прорыва»;

-

– территориальное размещение масштабных элементов материально-технического оснащения инновационной деятельности (крупного исследовательского инструментария, опытно-экспериментальных баз и т. п.);

– информационные системы, обеспечивающие трансфер пространственно распределенных научно-технических данных и результатов, экономических параметров и других необходимых для инновационной деятельности документальных массивов.

Особо подчеркнем значение пространственного ракурса формирования кадровых ресурсов в повышении конкурентоспособности. Диспропорции в подготовке специалистов различных специальностей и квалификационных уровней остро ощущаются именно на региональном уровне. Серьезного изучения требуют пути частичного решения подобных проблем за счет межрегиональной миграции. Необходимо рациональное сочетание распространения общенациональных образовательных стандартов с поддержкой уникальных, сформировавшихся в регионах уникальных педагогических и научно-педагогических школ и традиций. Важную роль в сохранении и укреплении местных интеллектуально-образовательных подпространств призван сыграть институт эндаумента. Судьбоносная креативизация российской экономики и социума неотрывна от формирования механизмов поиска талантов, в том числе молодых, по всему инновационному пространству.

В центр внимания следует поместить также пространственную структуру финансирования конкурентоспособности. Специализированные локальные бюджеты и фонды поддержки науки и инноваций служат важным инструментом дифференциации источников средств, сопутствующей плодотворному симбиозу различных подходов и направлений. Кроме того, локальное финансирование создает возможности для более концентрированного и целевого расходования средств, ибо, как правило, на местах меньше каналов их распыления. Локальное аккумулирование средств потенциально более благоприятно для необходимых инновационной сфере инвестиций долгосрочного характера, поскольку вложения осуществляются в интересах нынешнего и последующих поколений местного населения.

Повышенному интересу к ресурсам регионов способствуют также наметившиеся в мире тенденции к росту доли аутсорсинга в ресурсном обеспечении научных исследований и инноваций. Эффективный пространственный аутсорсинг предполагает, однако, наличие развитой инфраструктуры межрегионального трансфера ресурсов.

Специфика собственно повышения конкурентоспособности продуцирует такие пространственные феномены, как:

-

– преимущественная специализация локалите-тов на различных стадиях инновационного цикла (например, формирование регионов-генераторов, регионов-трансляторов и регионов-абсорбентов инноваций);

-

– становление инновационных кластеров; складывание горизонтальных механизмов организации инновационной деятельности, в частности, инновационных сетей;

-

– транспространственная интеграция деятельности исследовательских, инновационных структур в режиме реального времени;

-

– пространственное элиминирование факторов неопределенности т. п.

Пространственная концентрация конкурентного потенциала имплицирует также большую степень влияния потребителей нововведений на инновационный процесс. Во-первых, упрощается учет местных условий потребления инновационной продукции и услуг. Во-вторых, облегчаются непосредственные контакты с пользователями инноваций. В-третьих, расширяются возможности для организации различного рода послепродажного сервиса.

Результирующая составляющая конкурентного потенциала находит пространственное выражение, например, в:

-

– росте общей конкурентоспособности региона или другого локального объекта вследствие развития передовых технологий, в т. ч. на глобальном уровне;

-

– повышении уровня социально-экономического развития за счет реализации локальной интеллектуальной, технологической ренты;

-

– приросте интеллектуальных активов, других нематериальных элементов богатства локалитета;

-

– укреплении социальной базы инновационного развития путем увеличения доступности инноваций для населения непосредственно в ареале его повседневной жизнедеятельности;

-

– расширении возможностей для улучшения экологической ситуации в регионе;

– углубления идентичности различных подпространств на основе инновационной специализации и т. д.

Современное развитие российской экономики открыло проблему экономического роста региона, а именно его жизнеобеспечение. Регион выступает базовым социально – экономическим институтом, который связывает субъекты экономических отношений в пределах одной территории. По нашему мнению следует рассматривать регион как субъект экономических отношений. Исследование мезокомплекса отражено в различных научных работах отечественных и зарубежных авторов, а именно: М. Портера, Дж. Коммонса , Дж. Кларка, У. Митчела, У. Гамильтона, Виноградова М.Ю., Кирдина Н.Г., Шеховцова Л.С. и т.д. Институциональные подходы к анализу конкурентоспособности являются актуальными для определения и разработки Стратегии развития, как региона, так и страны в целом.

Начало институциональных исследований лежит в начале ХХ века в работах Дж. Коммонса , Дж. Кларка, У. Митчела, У. Гамильтона. Данными учеными институты рассматривались как образцы, нормы поведения, образ мышления, отражающейся в конечном счете на стратегии экономического развития.

Развитие ортодоксальной теории вносит определенные изменения в подходах к изучению институтов, с учетом изменяющихся условий рынка и процессов глобализации мировой экономики. Следует отметить, что если ранее институты рассматривались как форма социального поведения, социальной роли, то теперь институты рассматриваются как явления высокого порядка и служат регулятором общественных явлений.

Институционализм, представляемый ортодоксальной теорией, раскрывает человеческое взаимодействие через понятия «обмен», «сделка» и «трансакция», где речь идет не только об обмене материальными благами, но и об условиях данного обмена, который представляет собой некий договор (его формы могут быть различны). Основная цель это минимизация транзакционных издержек, что реализует принцип максимизации.

Идеи западного институционализма стремились отойти от основных постулатов ортодоксальной теории с сохранением рыночной направленности. Это выражается в реализации принципа методологического индивидуализма. Институты раскрываются как способы достижения стабильности в условиях воздействия внешних факторов. Регион рассматривается как один из институтов.

Известным ученым М. Блауг было доказано, что любая институциональная теория имеет легкую склонность к отступлению от ортодоксальной теории.

Институциональные подходы выступают как основанные построенные на анализе некого набора явлений, влияющих на поведение важнейших экономических институтов, на их деятельность в различных институциональных условиях.

Институциональные подходы являются активными инструментами изучения и освоения существующих концепций, а также генерирование новых оригинальных методологических подходов к оценке конкурентоспособности, как региона, так и страны в целом.

Изучив сущность институциональных подходов для оценки конкурентоспособности региона следует выделить такие институциональные подходы как:

институциональные подходы, основанные на концепции конкурентоспособности региона «региональный ромб» предложенный М. Портером;

– программно-целевой подход,

– системный,

– контрактный.

Необходимо отметить, что ученый Майкл Портер является родоначальником изучения конкурентоспособности на всех уровнях иерархии. Им впервые было дано определение, которое легло в основу многих научных работ по изучению и оценки конкурентоспособности региона. Конкурентоспособность региона – продуктивность (производительность) использования региональных ресурсов, и в первую очередь рабочей силы и капитала, по сравнению с другими регионами, которая реализуется в величине валового регионального продукта (ВРП) на душу населения, а также его динамике [4].

Конкурентоспособность региона оценивается по четырем основным показателям в расчете на душу населения: по размеру ВРП, по величине производственных ресурсов, по величине природных ресурсов и по величине человеческого капитала (уровень образованности) [4].

В условиях перехода экономики страны на инновационную траекторию развития, огромное значение приобретает такой показатель, как уровень прямых инвестиций в экономику региона.

«Региональный прямоугольник» М. Портера представляет собой четыре направления (детерминанты) оказывающие воздействие на конкурентоспособность:

– параметры факторов – природные ресурсы, человеческий капитал, капитал, инфраструктура и т.д.

– условия спроса – эластичность спроса, уровень доходов населения и т.д.

– родственные и поддерживающие отрасли – обеспечение фирм всем необходимым (начиная от ресурсов заканчивая информацией), поддержание выбранной стратегии и соперничество.

Согласно учениям М. Портера конкурентоспособность региона осуществляется по четырем стадиям: конкуренция на основе производства – конкуренция на основе инвестиций – конкуренция на основе нововведений – конкуренция на основе богатства. Первые три стадии обеспечивают экономический рост, а последняя обусловливает застой и спад (см. рис. 1) [1].

Мы считаем необходимо дополнить факторами внешними и внутренними, а условия дополнить предложением, так как рыночные отношения не могут быть без изучения спроса и предложения в экономических отношениях.

В современных инновационных условиях целесообразно делать упор на стадию инвестиций. На сегодняшний день существует потребность в тщательном инновационном наполнении инвестиций. Для конкурентоспособности региона имеет важное значение научные достижения достигаемые через образование, которые служат факторами развития производства и формирования инновационного потенциала региона.

При решении проблем создания и повышения конкурентоспособности региона целесообразно ис-

|

конкуренция на основе производства, конкуренция на основе инвестиций |

стратегии, условия спроса |

||

|

_ пп-плел ж я жж жж л 11ПГ1 ж _ |

|||

|

стадии |

детерминанты |

||

|

конкуренция на основе нововведений, конкуренция на основе богатства |

родственные и поддерживающие отрасли |

||

Рисунок 1 – Формирование конкурентного преимущества региона

Глобальная цель

Цели первого уровня

Цели второго уровня

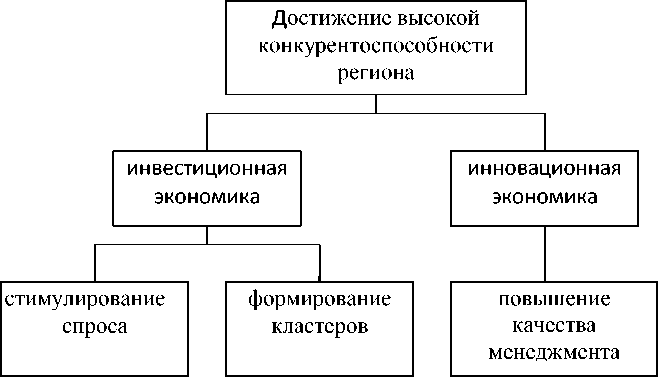

Рисунок 2 – Фрагмент «дерево целей» формирования конкурентоспособности региона.

пользовать программно-целевой подход (ПЦП). Данный подход представляет собой структуризацию проблем в виде «дерева целее». Целей у дерева может быть множество. Для управленческих задач необходимо формирование целей в количественно – временном измерении (см. рис. 2).

Глобальная цель может, представлена как достижение высокой конкурентоспособности региона за счет роста ВРП на душу населения, объема производства и т.д.

Цель первого уровня отражают стадии экономического развития. Цели второго уровня представляют собой факторы, побуждающие к развитию конкурентоспособности, то есть те самые детерминанты предлагаемые М.Портером. Цели третьего уровня содержат в себе методы повышения конкурентоспособности. Цели четвертого уровня могут быть представлены как основные направления, выбранные для обеспечения ресурсами, будь то трудовыми, природными.

Программно-целевой метод основывается на формировании программ согласно дереву целей.

Высший уровень целей может обеспечиваться такими программами как «Формирование факторов производства» или «Стимулирование спроса», и т.д. детализация программ может раскрываться через программы более низкого уровня (1,2, 3 уровня) – «Привлечение инвестиции», «Образование».

Данный метод в свою работу вовлекает все ветви органов управления, начиняя с высших (административный аппарат региона) и заканчивая низшим (фирмами, организациями). Сплоченная реализация программ дерева целей на наш взгляд является эффективным методом для повышения уровня конкурентоспособности региона, а значит и страны в целом.

Системный подход в исследовании конкурентоспособности региона раскрывает внутренние и внешние элементы системы через их взаимосвязи и взаимодействие. Многосвязная система раскрывает в процессе взаимодействия внутренней и внешней среды региона. Внутренняя среда реагирует и развивается под действием внешней среды. Поэтому системный подход основан на формировании па-

агентами

Контракты между едприятиям и внешними

Контракты внутри каждого предприятия

Контракты между хозяйствую- щими субъектами

Меж региональ- ные контракты

Контракты между администра- цией и предприятием

Контракты между предприятиями региона

Рисунок 3-Формирование конкурентоспособности на основе контрактной системы

раметров «входа» и «выхода» внутренней среды. Один из наиболее значимых параметров «входа» внутренний среды является собственные ресурсы региона [3].

Согласно системного подхода для обеспечения конкурентоспособности необходимы маркетинговые исследования, которые бы обладали высокой достоверностью; заинтересованность внешней среды в развитии; способность внутренней среды для адаптирования «входа» к внешней среде.

В настоящее время институциональна среда региона имеет огромное количество экономических и административных барьеров [6]. Это:

Финансовое обеспечение региона. Региональные бюджеты терпят сокращения, в то время как федеральным законодательством доля обязательных расходов региона возрастает.

Нестабильность налогового законодательства приводит к неустойчивости позиций местных властей в области планирования (от краткосрочного до долгосрочного).

Отсутствие у местных властей мотивации к повышению уровня конкурентоспособности региона вследствие высокой степени децентрализации ресурсов и полномочий.

Постоянная корректировка регионального бюджета приводит к состоянию непредсказуемости, что не позволяет производить должным образом стратегическое планирование на долгосрочный период.

Данный список можно дополнять неоднократно. Возникает необходимость создавать инновационные условия для инновационно-инвестиционной привлекательности регионов, обладающие конкурентными преимуществами.

Имеет место быть в современных рыночных отношениях наличие информационного (контрактного) подхода [2]. С точки зрения данного подхода стратегия региона рассматривается через взаимодействие с инсайдерами и аутсайдерами. В рамках данного подхода регион представляется как сеть контрактов: совокупное взаимодействие направленное на поиск наиболее выгодного вида воспроизводства; двусторонний контракт между собствен- ником ресурсов и предприятиями; установление порядков взаимодействия между экономическими агентами в определенных условиях.

Контрактный подход формирует стратегию региона, что обеспечивает региональную целостность, превращая совокупность видов деятельности направленных на одну цель. Регион формирует эффективное разделение видов деятельности, накопление и передача опыта и знаний, что влияет на формирование конкурентных преимуществ региона.

Стратегия представляет собой некий контракт отражающий отношения сторон в регионе. Контрактный подход основан на открытости, то есть разрешается доступ к своей стратегии, не боясь утечки информации к регионам-конкурентам. Знание и соблюдение всех сторон позволит скорректировать ряд мероприятий в инновационной стратегии региона, что позволит более лучше осознать роль в его развитии и своевременно принят ряд оперативных управленческих решений на благо общества.

На рисунке 3 показаны шесть типов контрактов (см. рис. 3) [5]:

– контракты между администрацией и предприятиями;

– контракты внутри каждого предприятия региона;

– контракты между хозяйствующими субъектами и региональными органами;

– контракты предприятиями и внешними агентами внешнеэкономических связей;

– межрегиональные контракты;

– контракты между предприятиями региона.

Формирование стратегии конкурентоспособности региона через сеть контрактов приводит к стабильности внешней и внутренней среды, что приведет к снижению транзакционных издержек предприятий в регионе.

Чтобы выбранная стратегия была реализуема, она должна на каждом этапе создавать спрос на институциональные изменения, формируя соответствующие институциональные ожидания. Необходимо правильно выбрать темп изменений, чтобы, с одной стороны, не внедрять новые институты, прежде чем в результате ослабления ограничений возникнут надлежащие условия, а с другой – не дать сформироваться лоббистским группам, тормозящим реформы.

Чрезвычайно важно формировать благоприятные ожидания относительно результатов стратегии. Планируя институциональную стратегию, следует стремиться, чтобы при движении вдоль нее ни одна значительная социальная группа не проигрывала. Необходима при этом доброкачественная информация об ожидаемых выгодах.

Проанализировав институциональные подходы можно сделать вывод, что высокий уровень конкурентоспособности региона, может быть, достигнуть благодаря рациональной систематизации целей и методов их достижения путем открытого взаимодействия администрации региона и бизнеса, оформленного в виде сетей контрактов направленных на формирование конкурентной стратегии.

Список литературы Институциональные инструменты формирования конкурентных преимуществ региона

- Жуков Б.М., Осин А.А. Роль государства в регулировании социально-экономических процессов в регионе: теоретический аспект//Экономика и предпринимательство. -2012. -№ 2. -С. 36-40.

- Дианова В.А. Позиционирование регионов в инвестиционном пространстве России//Научный вестник Южного института менеджмента. -2013. -№ 3. -С. 35-39.

- Обоймова Н.Т., Довлатян Г.П. Исследование социально-экономического потенциала территориального развития с использованием маркетингового инструментария//Инженерный вестник Дона. -2012. -№ 2.

- Портер М. Международная конкуренция -М.: Международные отношения, 1993.

- Романов А.А., Басенко В.П. Институциональные основы устойчивого развития региона//Экономика и предпринимательство. -2013. -№ 8 (37). -С. 112-116.

- Хашева З.М. Региональная социально-экономическая политика: воспроизводственный подход//Теrrа Economicus. -2009. -Т. 7. -№ 4-2. -С. 205-207.