Институциональные изменения экономики Российской Федерации

Автор: Лукьянова А.А., Асхабова Е.С.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 5-2 (24), 2016 года.

Бесплатный доступ

В данной статье рассматриваются вопросы институциональных изменений, объяснение их возникновения, динамики, влияния на ход экономических процессов. Исследуются механизмы, посредством которых институциональные изменения возникают и закрепляются в практике взаимодействия экономических агентов.

Институциональная экономика, изменения институциональной экономики

Короткий адрес: https://sciup.org/140120006

IDR: 140120006

Текст научной статьи Институциональные изменения экономики Российской Федерации

В данной статье рассматриваются вопросы институциональных изменений, объяснение их возникновения, динамики, влияния на ход экономических процессов. Исследуются механизмы, посредством которых институциональные изменения возникают и закрепляются в практике взаимодействия экономических агентов.

Институциональная экономика — это отрасль экономики, которая изучает роль общественных институтов в эволюционном экономическом процессе и в формировании экономического поведения, а также взаимообусловленность институциональных изменений с различными проблемами, изучаемыми экономической теорией.

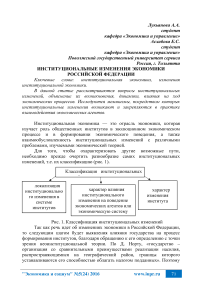

Для того, чтобы охарактеризовать другие возможные пути, необходимо прежде очертить разнообразие самих институциональных изменений, т.е. их классификацию (рис. 1).

Рис. 1. Классификация институциональных изменений

Так как речь идет об изменениях экономики в Российской Федерации, то следующим шагом будет выявления влияния государства на процесс формирования институтов, благодаря обращению к его определению с точки зрения неоинституциональной теории. По Д. Норту, «государство – организация со сравнительными преимуществами реализации насилия, распространяющимися на географический район, границы которого устанавливаются его способностью облагать налогом подданных». Поэтому государство может как способствовать созданию эффективных рыночных институтов, так и наоборот, создавать институциональную структуру, которая не позволяет проявиться преимуществам конкурентного порядка из-за монопольной власти и других факторов, ведущих к росту трансакционных издержек. Все зависит от конкретных исторических условий и сравнительной эффективности в этих условиях той или иной системы хозяйственной координации. И хотя именно государство является необходимым атрибутом прогрессирующих хозяйственных систем, институты, генерируемые им, могут не только способствовать повышению эффективности (в смысле приближения к условиям Парето-оптимального распределения ресурсов), но и препятствовать ему.

В целом экономика основывается на рыночных ценах. Распределение ресурсов в основе зависит от институтов, т.е. можно сказать, что от институтов зависит какова цена на данном или ином рынке. В экономике не всегда учитывают институциональные аспекты. Получается, что экономический рост по большей части зависит от накопления капитала и рабочей силы и от менее сильных в более сильные. И это зависит от определенных цен и институтов. Изменения в институционализируемом аспекте в целом зависит от осуществления экономического роста и таким же образом может перераспределяться. Теория эволюционной экономики предполагает, что неэффективные институты не проявляют положительных результатов, а эффективные как раз таки проявляют и при этом развиваются на основе социальных организаций. Рыночные цены перераспределяются только из-за высокой конкуренции и также, определяется экономическое поведение. Структура институциональной экономики зависит от стадий и изменений институтов и различных способов эффективной деятельности. Эффективность одних механизмов определяется только конкуренцией, то есть конкуренцией институтов. Из этого можно сказать, что развитие государства на рынке может быть переменчиво, все зависит от экономического положения. Государство должно быть заинтересованно в сфере институтов и определять эффективные решения. В современной экономике могут использоваться разные пути направления к институтам. Институты используют различные методы и их следует преобразовывать с различных сторон и благодаря им реализовывать положительные выводы в данной сфере деятельности. Государство использует инструменты, исследуя их реализацию. В этой сфере могут возникать проблемы и у государства возникают сомнения, стоит ли вмешиваться в функционировании подобных вопросов. Таким образом, они ставят определенные цели и пути решения подобных проблем. Работодатели так же могут реализовывать и размышлять подобным образом, но при таких условиях им приходится разрабатывать новые решения. Исследования на рынке показывает, что лучшим способом является анализирование. Но так как происходит неравное происхождения, стимул ослабевает и происходит объединение вкладчиков и коллектива.

Проанализировав вышесказанное, приступим к анализированию зависимости от траектории предшествующего развития. Суть этой зависимости заключается в том, что в каждый данный момент времени в экономике могут произойти не любые (произвольные) институциональные изменения, а лишь те, которые оказываются осуществимыми в сложившихся ранее условиях, которые, в свою очередь, возникли как следствия более ранних аналогичных ситуаций. Понятие зависимости от траектории предшествующего развития (ЗТПР) было первоначально введено в статьях Пола Дэвида и Брайана Артура для характеристики особенностей изменений в производственных технологиях. Оно означало ситуации, в которых продолжение применения не самых эффективных технологий обусловливалось влиянием случайного выбора на начальном этапе их использования и закреплялось вследствие эффекта возрастающей отдачи, что в целом порождало феномен блокировки (lock-in) альтернативных путей технологического развития.

Далее рассмотрим функционирование институтов, оно определяется родом их деятельности, культурными традициями и многими другими факторами, в числе которых эффективность является далеко не определяющим параметром. Перемены чаще происходят с ними потому, что меняются те ценности, которые обусловливают их существование, или они сами становятся несовместимыми с другими ценностями и институтами, но никак не по соображениям эффективности. В современной западной политической экономии часто используется инженерный подход к институтам, согласно которому, институты должны оцениваться с позиций результативности и обеспечивать повышение эффективности не только действия как такового, но и институциональной структуры (прав собственности, правил контрактации, отношений в промышленной организации, хозяйственного и, в частности, трудового законодательства и т. д.), в которой данное действие осуществляется.

Исследования государственной политики неизбежно связаны с нормативными суждениями или оценками тех или иных мер и инструментов, используемых при ее реализации. Традиционно в рамках нормативной теории экономической политики выделяются несколько главных проблем: должны ли власти активно вмешиваться в экономику или масштабы государственного вмешательства следует минимизировать для того, чтобы рынок мог свободно функционировать. Предметом нормативных исследований является также выбор наиболее эффективных способов достижения поставленных целей. Проблема институциональной организации рынка труда может рассматриваться и с позиций логики теории групп М. Олсона. Согласно этой логике работодатели, как представители малой группы, могут легко самоорганизоваться для противодействия конкурирующим силам как на рынке товаров, так и на рынке факторов производства. Действия малых групп предпринимателей на товарных рынках достаточно глубоко исследованы в экономической литературе, анализирующей особенности олигополистического поведения. Для настоящей работы интерес представляет вывод о том, что избирательные стимулы предпринимателей будут несоизмеримо выше избирательных стимулов (т.е. стимулов, которые применяются к индивидам избирательно, в зависимости от того, вносят ли они вклад в обеспечение коллективным благом или нет) рабочих, объединенных в профсоюз, потому что существуют неравные возможности по конкурентному производству коллективного блага для рабочих и для предпринимателей (менеджеров или собственников предприятия).

В таких случаях необходимо институциональное вмешательство государства, создающего законодательные и организационные предпосылки для производства коллективного блага для наемных рабочих, поскольку они, как члены больших групп, находятся в худшем положении. Примером этому может служить экономическая политика и законодательство Германии относительно заключения тарифных договоров.

Экономические кризисы, сопровождавшиеся длительными неравновесиями как на товарных, так и на факториальных рынках, являлись «катализаторами» экономических и социальных изменений.

Список литературы Институциональные изменения экономики Российской Федерации

- Гульбина Н. И. Теория институциональных изменений Д. Норта//Вестник Томского государственного университета. -2004. -№ 283. -С. 123-128.

- Марченко Т. И. Ресурсно-институциональное управление экономическими образованиями//Вестник Поволжского государственного университета сервиса. Серия: Экономика. -2012. -№ 26. -С. 138-143.

- Нечипоренко Л. В., Кучеренко Н. А., Бакутина И. А. Неформальные институты в российской экономике//Экономика и социум. -2016. -№4(23).

- Нечипоренко Л. В., Андреева А. С., Никитина В. О. Эволюция институциональных изменений//Экономика и социум. -2016. -№4(23).

- Одинцова М. И. Институциональная экономика. -М.: ГУ-ВШЭ, 2007. -386 с.