Институциональные особенности государственного регулирования внешнеторговой деятельности в России

Автор: Страхова Екатерина Николаевна

Журнал: Advanced Engineering Research (Rostov-on-Don) @vestnik-donstu

Рубрика: Социально-экономические и общественные науки

Статья в выпуске: 7 (68) т.12, 2012 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены вопросы соотношения организационной и институциональной составляющей государственного регулирования внешнеторговой деятельности в России. Собраны и проанализированы фактические данные о функционировании федеральных органов исполнительной власти в период с 1992 по 2011 гг. С учётом этих показателей выделены основные элементы механизма формирования зависимости от траектории предшествующего развития в сфере внешнеторговой деятельности. Ключевым понятием данного механизма является цикличность организационно-институционального развития. С точки зрения организационной составляющей, рассматриваемые в работе циклы — это временные диапазоны — от максимального до минимального количества проведённых организационных изменений. С точки зрения институциональной составляющей, данные циклы — это временные промежутки, в течение которых во внешнеторговой политике наблюдается приоритет определённых направлений государственного регулирования и мер государственной поддержки внешнеторговой деятельности. Выявленная цикличность обусловлена высокой степенью накопления в институциональной системе внешнеторговой деятельности факторов организационно-институциональных диспропорций, в качестве которых рассмотрены временные несоответствия в области правового обеспечения образования, упразднения и функционирования органов исполнительной власти, ответственных за регулирование и поддержку внешнеторговой деятельности.

Внешнеторговая деятельность, государственное регулирование, циклы организационно-институционального развития

Короткий адрес: https://sciup.org/14249914

IDR: 14249914 | УДК: 338.242.4:339.9(470+571)

Текст научной статьи Институциональные особенности государственного регулирования внешнеторговой деятельности в России

Введение. Методология институционализма вызывает особый интерес в связи с исследованием таких проблем, как: отсутствие комплексного, эффективно функционирующего государственного механизма поддержки экспорта в России; недостаточность организационных и правовых возможностей для развития внешнеторговой деятельности (ВТД) основной массой хозяйствующих субъектов.

Цель статьи — определить институциональные особенности механизма государственного регулирования ВТД в России и на этой основе выявить причины его устойчиво низкой эффективности. Достижение цели предполагает решение следующих задач: представление предшествующего исследовательского опыта по вопросам диагностирования причин современного состояния институциональной структуры ВТД; проведение сравнительного анализа динамики общего количества полномочий федеральных органов исполнительной власти, ответственных за поддержку и регулирование ВТД, и общего количества организационных изменений за период 1992—2011 гг.; установление причинно-следственных зависимостей между выявленными институциональными особенностями государственного регулирования ВТД в России.

Основные результаты предшествующих исследований в области организационноинституционального обеспечения ВТД [1, 2]. С позиций институциональной экономической теории устойчивость низкой эффективности системы государственного регулирования ВТД может быть объяснена зависимостью от предшествующего пути (траектории) развития {path dependency. Данный феномен позволяет объяснить причины настоящего состояния госрегулиро-вания ВТД, используя анализ последовательных решений или событий, непосредственно или косвенно влияющих на её формирование [3].

Для выявления феномена path dependence в системе государственного регулирования ВТД необходимо исследовать институциональные аспекты смены соответствующих федеральных органов исполнительной власти с 1992 по 2011 годы. В данном исследовании органы исполнительной власти рассматриваются как субъекты институциональной структуры ВТД, созданные для достижения конкретных целей государственного регулирования. Полномочия данных органов власти могут быть определены как качественный элемент институциональной структуры, объединяющий институты ВТД и механизмы контроля и принуждения к исполнению установленных норм.

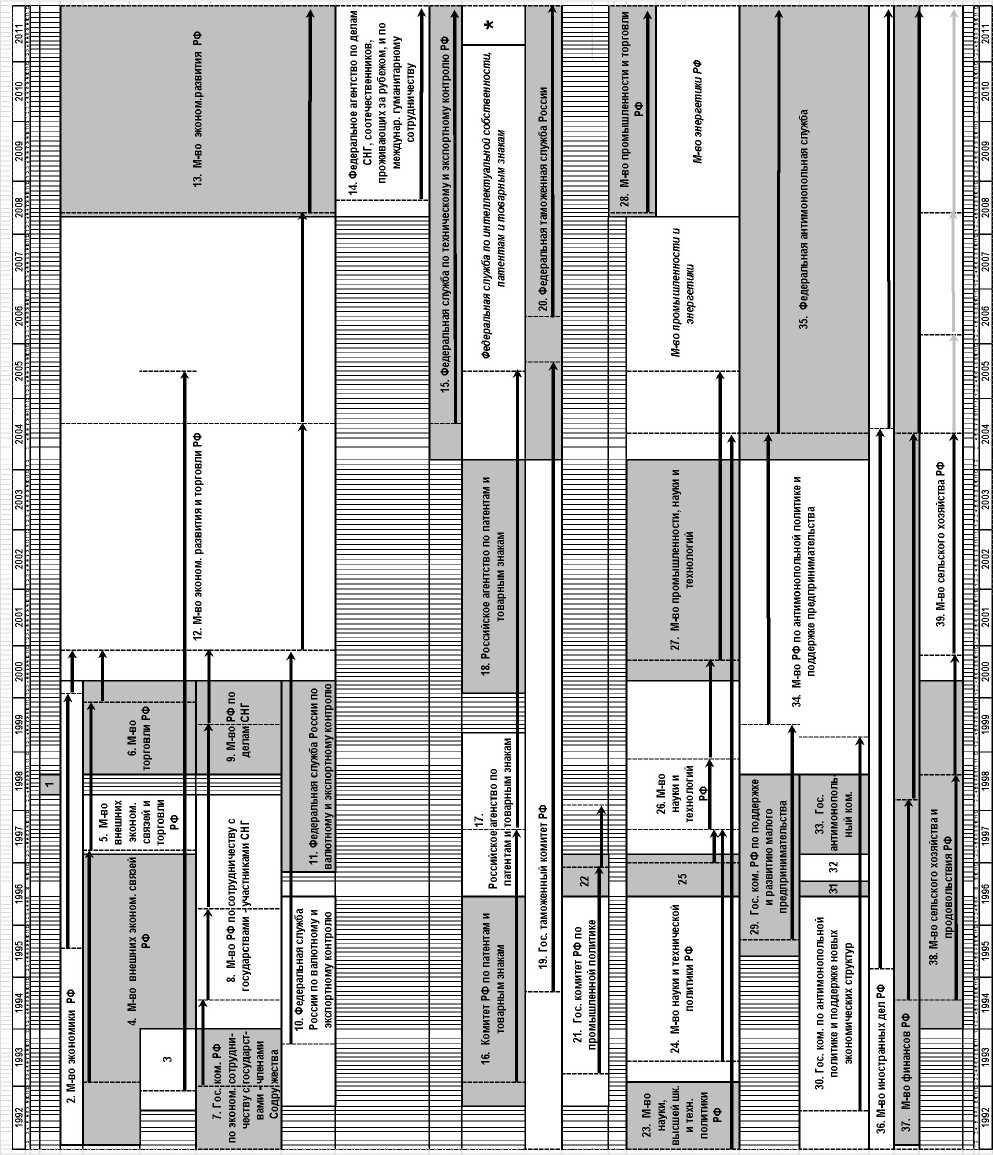

Под организационным изменением в настоящем исследовании понимается передача одного органа власти в ведение иного органа власти, либо преобразование в иной орган власти, либо его упразднение. Под институциональным изменением понимается изменение полномочий органа исполнительной власти в связи с его передачей в ведение иного органа власти либо преобразование в иной орган власти. Графическая интерпретация организационных и институциональных изменений в области ВТД представлена на рис. 1. В его основе — информация о времени действия соответствующих нормативно-правовых документов. В частности, рассмотрены указы Президента РФ о структуре (и системе) федеральных органов исполнительной власти, а также постановления Правительства РФ, утверждающие положения об исследуемых органах власти.

Проведённое обобщение позволило определить факторы организационноинституциональных диспропорций в развитии институциональной структуры ВТД за весь рассматриваемый период. К данным факторам отнесены организационный разрыв, институциональный разрыв, а также организационно-институциональное несоответствие.

Под организационным разрывом здесь понимается фактическое отсутствие федеральных органов исполнительной власти, ответственных за определённую область государственного регулирования. Институциональный разрыв — это отсутствие необходимых полномочий у федерального органа исполнительной власти при легитимности его присутствия в организационной структуре. Организационно-институциональное несоответствие определяется как несовпадение времени присутствия органа исполнительной власти в организационной структуре со временем выполнения им соответствующих полномочий.

Длительность существования (в календарных месяцах) объектов исследования измерялась во взаимосвязи с соответствующими показателями организационного разрыва, институционального разрыва и организационно-институционального несоответствия.

Чтобы определить погодовые значения показателей, они разделены на первичные и вторичные. Если наблюдаемое явление — это следствие изменений, проведённых в исследуемом году, то речь идёт о первичных значениях показателей. Если изменения произошли в период, предшествующий исследуемому году, то мы будем говорить о вторичных значениях. Выделение вторичных значений показателей, определяющих масштабы накопления в институциональной структуре сдерживающих развитие факторов, позволило провести корреляционный анализ. Его цель — установить влияние данных факторов на динамику проведения организационных изменений в области ВТД. При расчёте коэффициента корреляции использовались два массива данных.

-

1. Количество организационных изменений, всего в году.

-

2. Вторичные значения показателей факторов организационно-институциональных диспропорций.

Коэффициент корреляции Пирсона составил 0,75, что может являться подтверждением наличия феномена path dependence в системе государственного регулирования ВТД, что позволяет говорить о значении следующих институциональных особенностей государственного регулирования ВТД.

Особенность 1. Организационно-институциональные несоответствия отмечаются на протяжении всего периода формирования и развития институциональной структуры ВТД.

Наличие организационно-институциональных несоответствий влечёт за собой негативные последствия. Во-первых, это увеличение издержек экономической системы на обеспечение без- действующих органов власти, присутствующих в институциональной структуре. Во-вторых — со

здание условий для образования антиинститутов, прежде всего коррупции

Рис. 1. Графическая интерпретация организационных и институциональных изменений в области ВТД. Цифрами и символами обозначены следующие федеральные органы государственной власти: 1 — Министерство промышленности и торговли; 3 — Российское агентство международного сотрудничества и развития; 22 — Министерство промышленности РФ; 25 — Государственный комитет РФ по науке и технологиям; 31 — Государственный комитет РФ по антимонопольной политике;

32 — Государственный комитет по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур; * — Федеральная служба по интеллектуальной собственности. Стрелки, проходящие от одной пунктирной линии до другой, обозначают время действия нормативно-правовых документов, устанавливающих полномочия соответствующих органов власти. Курсивом выделены органы власти, которые в настоящее время уже не имеют полномочий по регулированию ВТД

Особенность 2. Отдельные организационные изменения проводятся при различных значениях показателей организационно-институционального несоответствия, что определяет степень комплементарности правовых норм на каждом временном отрезке институционального развития.

Различное время вступления в силу полномочий действующих органов исполнительной власти — причина правовых пробелов, снижающих институциональные возможности выхода на внешний рынок хозяйствующих субъектов.

Анализ динамики общего количества полномочий органов исполнительной власти, ответственных за поддержку и регулирование ВТД, с общим количеством организационных изменений за период 1992—2011 гг. Исследовались полномочия органов исполнительной власти, принадлежащих к институциональной системе ВТД, по таким направлениям регулирования, как: развитие внешнеторговых связей хозяйствующих субъектов; стимулирование экспорта; информационное, правовое и кадровое обеспечение внешнеторговой деятельности; защита российских участников ВТД за рубежом; контроль и регулирование экспортно-импортных операций хозяйствующих субъектов, защита внутреннего рынка; формирование и осуществление внешнеторговой политики; международное взаимодействие. Общее количество исследованных полномочий — 98. Динамика общего количества полномочий, общего количества организационных изменений в году, а также вторичных значений показателей организационно-

из-

Анализ фактических данных, собранных в процессе исследования институциональной структуры ВТД в период с 1992 по 2011 гг., позволяет выделить следующие особенности институционального развития.

Особенность 3. Цикличность организационно-институционального развития.

Можно выделить шесть циклов организационно-институционального развития (табл. 1): I (1992-1995 гг.), II (1996-1997 гг.), III (1998-1999 гг.), IV (2000-2003 гг.), V (2004—2007 гг.), VI (2008 г. — настоящий момент).

На фоне общей слабости институциональной системы ВТД выявлены две положительные тенденции. Во-первых, несмотря на низкую квоту проведения организационных изменений, в определённые периоды осуществлялись реорганизации (в том числе в области взаимоотношений со странами СНГ в 1994,1999 гг.). Во-вторых, институты взаимодействия со странами СНГ на протяжении всего рассматриваемого периода отличались относительной гибкостью и своевременностью реакции на принимаемые решения.

Таблица 1

|

Цикл |

Характеристика организационных изменений |

Характеристика институциональных изменений |

|

1992— 1995 гг. |

Основные институты и механизмы контроля интенсивно формируются в течение первых этапов либерализации (1991—1992 гг.) при необходимости развития внешнеторговых связей государства. Образование и функционирование хозяйствующих субъектов имело противоречивый характер. В результате в 1992 году показатели факторов организационноинституциональных диспропорций достигли высоких значений, в том числе по ключевым органам исполнительной власти, ответственным за регулирование ВТД. Это определило динамику проведения дальнейших организационных изменений. Количество реорганизаций в 1993—1995 гг. было минимальным в силу высоких значений вторичных факторов, сдерживающих институциональное развитие. |

Из-за низкого качества проведения организационных изменений в 1992 году отмечено минимальное количество полномочий в сфере ВТД, в частности по нетарифному регулированию, по формированию госполитики в отношении свободных экономических зон, по международному научно-техническому сотрудничеству. Институты и механизмы контроля, организационная основа которых была сформирована в 1992 году, активированы в 1993 году, за исключением полномочий по правовому, информационному и кадровому обеспечению ВТД. С 1992 по 1995 гг. наблюдается высокий уровень комплементарное™ институтов развития ВТД со странами СНГ. Проводилась работа по следующим направлениям: оказание помощи хозяйствующим субъектам государств СНГ в сохранении и развитии горизонтальных хозяйственных связей; изучение конъюнктуры и прогнозирование тенденций развития товарного рынка СНГ; разработка предложений экономического и научно-технического сотрудничества; разработка и реализация мероприятий по унификации законодательств государств СНГ; заключение международных договоров с государствами СНГ и обеспечение их выполнения; осуществление взаимодействия с международными экономическими и финансовыми организациями по вопросам деятельности СНГ и др. В целом первый цикл организационных изменений характеризуется приоритетом норм международного сотрудничества в области ВТД. |

|

1996— 1997 гг. |

В 1996 г. число организационных изменений растёт. Это обусловлено падением вторичных значений показателей (с 63 в 1993 г. до 24 в 1996 г.). Проведено семь реорганизаций в следующих областях: валютный и экспортный контроль, защита прав интеллектуальной собственности, антимонопольная, промышленная и научно-техническая политика. Однако эти изменения проводились с высокими показателями факторов организационно-институциональных диспропорций. |

В 1996 году образовано Министерство науки и технологий, в 1997 году —Министерство внешних экономических связей и торговли. В связи с реализацией их полномочий в 1997 году происходит смещение институциональных приоритетов во внешнеторговой политике государства. Во-первых, полномочия по развитию внешнеторговых связей хозяйствующих субъектов сменяются полномочиями по кадровому, правовому и информационному обеспечению ВТД. Во-вторых, усиливаются институты стимулирования и поддержки экспорта промышленной продукции, а также развития экспортного потенциала оборонной промышленности. В-третьих, ограничиваются полномочия по нетарифному регулированию. В-четвёртых, продолжается упразднение полномочий по научнотехническому сотрудничеству с иностранными государствами (за исключением членов СНГ). |

|

1998— 1999 гг. |

Максимальные (за весь рассматриваемый период) значения показателей факторов организационно-институциональных диспропорций отмечены в 1998 г. (первичные) и в 1999 г. (вторичные). Шесть из восьми организационных изменений были связаны с образованием и последующей ликвидацией организационных и институциональных разрывов в деятельности органов власти, ответственных за формирование и реализацию внешнеторговой политики страны. В «институциональной ловушке» [4] в 1998 г. оказались: Министерство промышленности и торговли, Министерство внешних экономических связей и торговли РФ, Министерство торговли РФ, Министерство РФ по сотрудничеству с государствами — участниками СНГ, Министерство РФ по делам СНГ. |

В кризисный 1998 год проведение организационных изменений осуществляется с высокими значениями показателей организационноинституционального несоответствия, поэтому необходимые институциональные изменения произошли лишь во II половине 1999 г. Увеличение общего числа функций в 1999 г. обусловлено новым этапом развития отношений со странами СНГ, в частности заключением Договора о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве от 26 февраля 1999 года. В связи с этим образование в 1998 г. Министерства по делам СНГ сопровождалось, во-первых, передачей 90 % полномочий упразднённого Министерства РФ по сотрудничеству с государствами — участниками СНГ, во-вторых, созданием институтов и механизмов контроля, соответствующих новому этапу интеграции. Так, с 1999 года действуют институты, обладающие полномочиями по государственной поддержке экспорта в страны СНГ; по образованию финансовопромышленных групп с участием членов СНГ; по защите прав и интересов российский участников ВТД на рынках СНГ. После двухлетнего отсутствия (1996—1997 гг.) возобновляется институт координации международных и внешнеэкономических связей субъектов РФ со странами СНГ. Вводятся нормы по формированию и обновлению состава российских частей межправительственных комиссий по торговоэкономическому, научно-техническому и военно-техническому сотрудничеству между РФ и членами СНГ. |

Окончание таблицы 1

|

2000— 2003 гг. |

В 2000 г. вторичные значения показателей сдерживающих факторов сокращаются до 24 месяцев (с 67 в 1999 г.). Это позволило институциональной системе провести семь организационных изменений, обозначивших новый этап реформы госслужбы. Ключевые органы власти в сфере ВТД (Министерство экономики, Министерство торговли РФ, Министерство РФ по делам СНГ и Федеральная служба России по валютному и экспортному контролю) реорганизованы в Министерство экономического развития и торговли РФ с передачей соответствующих полномочий. В течение последующих трёх лет (2001—2003 гг.) наблюдается отсутствие организационно-институциональной активности. |

В 2000 г. образованы Министерство экономического развития и торговли РФ и Министерство промышленности, науки и технологий. В результате происходит очередное смещение институциональных приоритетов в сфере ВТД. Во-первых, активируются полномочия по развитию и стимулированию экспорта продукции отечественных производителей. Упраздняются институты кадрового и правового обеспечения ВТД. Во-вторых, получают новый импульс активности механизмы сотрудничества с иностранными государствами, в частности институт взаимодействия с посольствами и деловыми кругами иностранных государств в РФ по вопросам торгово-экономических отношений. Вновь начинает действовать институт заключения международных договоров в области науки и техники. С 2000 г. Министерство экономического развития и торговли РФ координирует деятельность органов исполнительной власти субъектов РФ, направленную на развитие сотрудничества с членами СНГ в торговоэкономической, научно-технической, производственной сферах. В течение следующих трёх лет (2001—2003 гг.) обновлённый (т. е. сокращённый) набор институтов и механизмов контроля в сфере ВТД не демонстрирует динамики. |

|

2004— 2007 гг. |

В 2004 г. проведено пять организационных изменений с устоявшимися институциональными ошибками — высокими значениями показателей факторов, сдерживающих институциональное развитие. В течение последующих трёх лет (2005—2007) наблюдается отсутствие организационных изменений в сфере ВТД. |

Изменения, проведённые в 2004 году, повлекли общее сокращение институтов в сфере ВТД до минимального числа за весь рассматриваемый период. Утрачены институты развития внешнеэкономических связей хозяйствующих субъектов, развития и стимулирования экспорта, в том числе промышленной и наукоёмкой продукции. Происходит дальнейшее (с 2000 года) уменьшение мер помощи участникам ВТД. С 2004 года приоритет принадлежит институтам регулирования и контроля. Такими полномочиями обладают Федеральная служба по техническому и экспортному контролю РФ, Министерство экономического развития и торговли РФ, Федеральная антимонопольная службы России. В 2006 году произошло увеличение числа институтов за счёт восстановления утраченных ранее полномочий. На Федеральную таможенную службу России были возложены восстановленные функции: обеспечение соблюдения запретов и ограничений в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу РФ; разработка предложений по изменению и дополнению ТНВЭД. |

|

20082011 гг. |

В 2008 г. проведено три изменения с минимальными значениями показателей организационноинституционального несоответствия. Данное обстоятельство определило отсутствие в последующий период вторичных значений показателей факторов, сдерживающих институциональное развитие. |

Характер институциональных изменений определяется институциональными успехами организационных изменений, проведённых в I половине 2008 г. Общее число полномочий было увеличено на девять единиц, восемь из которых ранее присутствовали в институциональной структуре внешнеторговых отношений России со странами СНГ и утратили силу в 2000 и 2004 годы. Новый набор институтов функционировал без существенных изменений в течение 2008—2011 гг. |

Особенность 4. «Линейность» количества функций. Уменьшение или увеличение числа функций субъектов институциональной структуры внешнеторговой деятельности происходит, как правило, посредством организационных изменений, а не в процессе функционирования определённого органа исполнительной власти.

Данная особенность свидетельствует о том, что институциональная система не способна своевременно адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды. В результате снижается комплементарность правовых норм и механизмов контроля. Кроме того, неоправданно увеличиваются издержки экономической системы: во-первых — на обеспечение выполнения нецелесообразных полномочий, во-вторых — на проведение реорганизаций неэффективных органов исполнительной власти.

Особенность 5. При проведении большинства организационных изменений более 50 % полномочий переходят от одного органа исполнительной власти к другому. Наблюдается возобновление ранее утраченных институтов.

Особенность 6. На различных временных отрезках некоторые организации становятся лидерами по числу выполняемых полномочий в регулировании ВТД. При этом в целом для ситуации характерны: 1) разброс полномочий среди органов исполнительной власти; 2) дублирование полномочий органов исполнительной власти.

Вторичные факторы организационно-институциональных диспропорций значительно сужают альтернативы развития институциональной структуры, искажают информационные сигналы, что мешает рациональному выбору. Например, в такой ситуации сложно установить оптимальное число органов исполнительной власти, ответственных за регулирование ВТД. В результате один из органов власти лидирует по числу выполняемых полномочий в данной сфере.

Механизм формирования зависимости от траектории предшествующего развития в сфере ВТД. Наблюдается причинно-следственная зависимость представленных особенностей от траектории предшествующего развития. Суть этой зависимости в следующем.

-

1. Высокие показатели организационно-институциональных несоответствий на протяжении рассматриваемого периода формирования и развития институциональной структуры ВТД (особенность 1) формируют вторичные значения факторов, сдерживающих институциональное развитие.

-

2. Накопление в институциональной структуре факторов, сдерживающих институциональное развитие, определяет наличие циклов организационного развития. Это подтверждает коэффициент корреляции Пирсона. Последующий анализ полномочий органов власти показал, что каждый цикл организационных изменений сопровождается усилением мер господдержки ВТД. Таким образом, речь идёт о единых циклах организационно-институционального развития, рассмотренных выше (особенность 2).

-

3. Временные лаги вступления в силу полномочий многочисленных органов исполнительной власти, выполняющих функции в области ВТД, не позволяют установить общую комплемен-тарность институтов в необходимый срок (особенность 3).

-

4. Таким образом, «линейность» количества полномочий объясняется тем, что институциональной структуре необходимо определённое время для установления согласованности норм, постепенно вступающих в силу (особенность 4).

-

5. С началом каждого нового цикла организационно-институциональных изменений установленная комплементарность институтов подвергается риску разрушения: в среднем 50 % полномочий переходят от одного субъекта институциональной структуры к другому. Кроме того, при проведении реорганизаций органов власти возобновляются утраченные ранее институты (особенность 5).

-

6. Один из органов власти лидирует по числу выполняемых полномочий. Этому способствуют дестабилизирующие факторы, являющиеся функцией от вторичных факторов организационно-институциональных диспропорций: 1) разброс полномочий по регулированию ВТД среди различных органов исполнительной власти; 2) дублирование полномочий органов исполнительной власти (особенность 6).

Заключение. Выявлено, что в сфере ВТД цикличность организационно-институционального развития, обусловленная высокими значениями вторичных факторов, является ключевым элементом механизма формирования зависимости от траектории предшествующего развития. Институциональные изменения проводятся скачкообразно. В таких условиях особенностями институциональной структуры, направленными на её сохранение и относительно стабильное функционирование, являются «линейность» количества институтов, передача более 50 % полномочий от одного органа исполнительной власти к другому, а также возобновление ранее утраченных полномочий.

Список литературы Институциональные особенности государственного регулирования внешнеторговой деятельности в России

- Страхова, Е. Н. К вопросу о предметной области институциональной экономической теории/Е. Н. Страхова//Академический вестник Ростовского филиала Российской таможенной академии. -2012. -№ 1. -С. 91-98.

- Страхова, Е. Н. Организационно-институциональные диспропорции государственного регулирования внешнеторговой деятельности: вопросы идентификации/Е. Н. Страхова//Теория и практика коммерческого посредничества в сфере обращения: сборник материалов региональной научно-практической конференции/Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). -Ростов-на-Дону, 2011. -С. 250-255.

- Вольчик, В. В. Проблема отбора: рынки и институты в экономической теории/В. В. Вольчик//Экономический вестник Ростовского государственного университета. -2005. -Т. 3, № 4. -С. 47-54.

- Полтерович, В. М. Институциональные ловушки и экономические реформы/В. М. Полтерович//Экономика и математические методы. -1999. -Т. 35, № 2. -С. 3-40.