Институт геологии в 2010 году

Автор: Асхабов А.М., Козырева И.В.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 1 (193), 2011 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128508

IDR: 149128508

Текст обзорной статьи Институт геологии в 2010 году

Института геологии Коми научного центра УрО РАН

Научное и научно-информационное издание Издается с января 1995 г. Выходит 12 раз в год

В этом номере:

Особенности формирования и структура тройных кубических B—C—N фаз в сравнении с микрополикристаллическими алмазами.......................................9

Самородный кремний, силицид железа и муассанит в нижнепалеозойских песчаниках хр. Манитанырд (Полярный Урал).......................17

О причинахлавинной седиментации улутауской свиты западно-магнитогорской зоны Южного Урала..................19

Инновационная деятельность института в 2010 г......................22

Сыктывкарское отделение Российского минералогического общества: минералогический семинар — 2010..........................24

Геологический семинар — 2010.... 25

В зеркале прессы........................31

Главный редактор

Первый зам. главного редактора

Зам. главного редактора

Ответственный секретарь

Редколлегия

А. И. Антошкина, И. Н. Бурцев, Д. А. Бушнев, А. Д. Гвишиани, Г. Н. Каблис, С. С. Клименко, И. В. Козырева, В. А. Коротеев, С. К. Кузнецов, Т. П. Майорова, А. М. Пыстин, О. В. Удоратина, М. А. Федонкин

Зав. редакцией

Т. А. Некучаева

ИНСТИТУТ ТЕОЛОГИИ 0 2010 ТОДУ

Главным и самым значительным событием для нашего института в прошедшем году была плановая комплексная проверка научной и научно-организационной деятельности Института геологии за пятилетний период (с 2005 по 2009 г.). Комиссия под председательством академика М. А. Федонкина в течение пяти дней (25—29 октября) знакомилась с деятельностью нашего института и в итоге положительно оценила его научную, научно-организационную и финансовохозяйственную деятельность. Комиссия признала, что институт является крупным академическим учреждением геологического профиля на Европейском Северо-Востоке страны, располагающим высококвалифицированными научными кадрами. Особо подчеркнула, что проводимые в институте фундаментальные исследования в области наноминералогии внесли определяющий вклад в создание и развитие этого нового научного направления и способствовали позиционированию института в качестве одного из лидеров в его становлении. Положительной оценки заслужили широкое представление материалов исследований для обсуждения на научных форумах различного уровня, большой опыт интеграции исследовательской и образовательной деятельности в рамках сотрудничества с вузами региона и привлечения молодежи в науку. Кроме того, комиссия отметила эффективную деятельность нашего музея как научно-просветительного учреждения, комплектующего, хранящего и выставляющего на обозрение геологические материалы.

Вместе с тем комиссия рекомендовала:

-

— существенно повысить долю публикаций в ведущих научных жур

налах и изданиях с высоким импакт-фактором;

-

— издавать монографии сотрудников института преимущественно в центральных научных издательствах, активно используя при этом гранты РФФИ;

-

— продолжить работу по интеграции академической и вузовской науки, обращая особое внимание на подготовку магистров;

-

— активизировать деятельность института, направленную на реализацию инновационного потенциала, лицензирование и оформление авторских свидетельств на разработки и представляющие существенную ценность для практического применения;

-

— продолжить работу по развертыванию обсерватории ИНТЕРМАГ-НЕТ, укрепить кадрами геофизическое подразделение института для обеспечения своевременного выпол-

X Р О Н И К А Я Н В А Р Я

2января — 50-летний юбилей Ольги Яковлевны Франц, вахтера. Работает в институте с 2002 г.

14января — 50-летний юбилей Виктора Александровича Радаева, инженера. Работает в институте с 1997г.

22января — 50-летний юбилей Розы Ивановны Нефедовой, старшего лаборанта. Работает в институте с 1980 г.

нения этого важного для РАН международного проекта;

-

— модернизировать интернет-сайт института, организовав свободный доступ к полнотекстовым версиям основных публикаций сотрудников в целях увеличения индекса их цитирования и импакт-фактора отечественных изданий, а также для развития сотрудничества с российскими и зарубежными научными организациями.

По результатам проверки, которые обсуждались на Президиуме УрО РАН 13 декабря 2010 г., где деятельность института получила высокую оценку.

Еще одним, не менее значимым событием, коснувшимся не только сотрудников института, но и всей научной общественности нашего региона, стало включение «“ёесмлакл Института геологии Коми НЦ УрО РАН» в Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук (так называемый список ВАК). Это большое достижение всех, кто полтора десятилетия обеспечивал регулярность издания и высокий уровень журнала.

Теперь о результатах прошедшего 2010 г. Исследования проводились по шести плановым темам, которые должны быть завершены в 2011 г. Институт участвует в 6 программах Президиума РАН (по 10 проектам), 8 программах тематических отделений (также 10 проектов), 5 интеграционных проектах с СО РАН и ДВО РАН. Три проекта поддержаны РФФИ. В 2010 г. продолжалась финансовая поддержка научной школы академика Н. П. Юшкина. Кроме того, поддержаны 4 научных проекта молодых ученых и аспирантов УрО РАН. Число договорных работ возросло до 16.

В результате был охвачен широкий круг вопросов региональной геологии и минерально-сырьевых ресурсов европейского северо-востока России, осуществлены технологический и геолого-экономический анализы минерального сырья, фундаментальные исследования в области стратиграфии, минералогии, кристаллогене-зиса, нефтяной и угольной геологии и т. д. Исследования проводились в тесном контакте с геологическими научно-исследовательскими международными и отечественными организациями, с вузами России и Респуб- лики Коми, с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми, Министерством промышленности и энергетики Республики Коми.

Основные результаты исследований

Исследования в области стратиграфии позволили обосновать последовательность событий и этапность геологического развития территории Тимано-Североуральского региона в позднем эмсе и на рубеже ранней и среднедевонской эпох. В начале позднего эмса установлено трансгрессивное событие serotinus (= вязовское событие), а в начале эйфельского века — событие partitus (= афонинское событие), определявшие характер осадконакопления и специфику биоты, населявшей соответсвующие бассейны. На основе изучения биотических и абиотических событий в эмсском веке и на его рубеже с эйфельским веком девонского периода установлено, что регрессивная направленность раннеэмсских морских бассейнов на востоке Русской платформы и на Урале в начале вязовского времени (поздний эмс) в результате эвстатическо-го события serotinus (= вязовское событие) сменилось на трансгрессивную. На указанной территории с событием partitus (= афонинское событие) на рубеже эмсского и эйфельского веков связано образование впадин, в которых формировались обогащенные органикой «доманикоидные» осадки, а биотоп был представлен головоногими и двустворчатыми моллюсками, тентакулитами, трилобитами и редкими ругозами и брахиопода-ми. В последующее раннеживетское время в результате постепенного па дения уровня моря эти впадины пре- кратили существование.

По результатам исследования глубинного строения, по комплексу нералоидов.

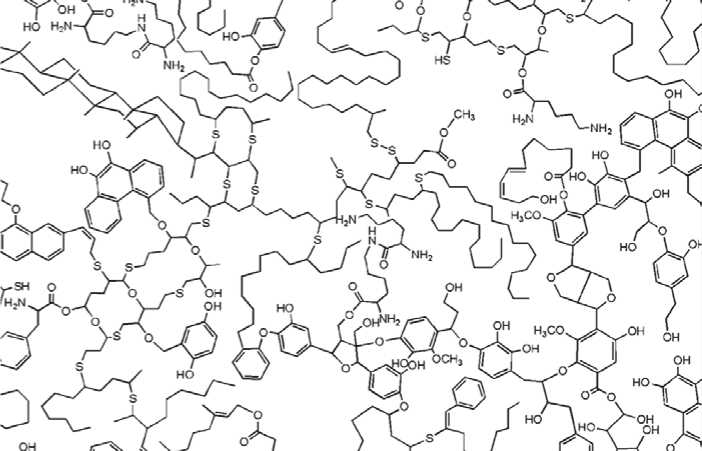

Проведено моделирование химической структуры керогенов верхне-

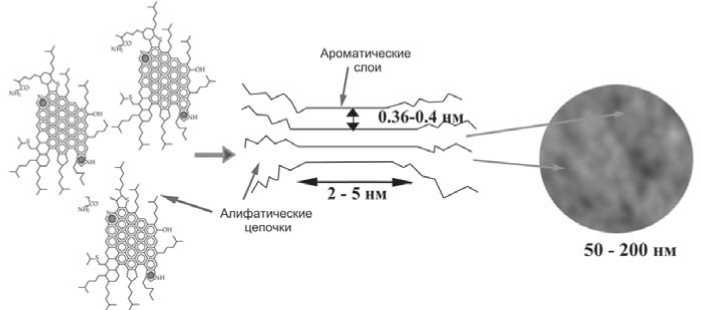

Механизм надмолекулярного структурирования средне- и слабопреобразованных природных битумов

геолого-геофизических данных, в первую очередь данных глубинного гравитационного зондирования региона и глубинного сейсмического зондирования была создана трехмерная модель литосферы Тимано-Североуральского региона, включающая земную кору и консолидированную часть верхней мантии. Эта модель позволяет устранить разночтения при геологической интерпретации всего имеющегося на данный момент геолого -геофизического материала, что позволяет более аргументированно подходить к проведению работ по сейсмическому и геоэкологическому мониторингу отдельных территорий и их минерагенической специализации.

Изучение минералоидов (минеральных рентгеноаморфных веществ) привело к развитию представлений об их особом ультрадисперсном структурном состоянии, отличным от атомно-молекулярного. Раскрыто и детально описано субмикро- и нанораз-мерное строение природных твердых битумов, ископаемых смол, ряда неорганических метаколлоидов, что позволило выявить различные виды надструктурного упорядочения в минералоидах, определить его механизмы, выделить ключевое значение влияния температурного фактора на размеры наночастиц в органических минералоидах. Результаты изучения микро-и наноразмерных структур и механизмов их упорядочения важны для модифицирования технологических свойств природных веществ, создания геоматериалов. Особый интерес вызывают минералоиды с периодически упорядоченными наноразмерными структурами, вроде благородного опала. Закономерное строение такого рода установлено для целого ряда органических и неорганических ми-

Фрагмент гипотетической модели химического строения керогена средневолжских горючих сланцев Восточно-Европейской платформы

юрских и верхнедевонских углеродистых отложений Русской плиты и Тимана. Модели отражают элементный состав и строение элементарных звеньев геополимера и способы их сочленения. Изучены особенности химического строения керогена двух разнотипных толщ. Состав исходного органического вещества, условия фосси-лизации и степень термической зрелости О В значительно повлияли на формирование определенных «локальных углеродистых структур» и их окружение в матрице керогена исследуемых отложений. Кероген верхнеюрских отложений, характеризующихся повышенным содержанием органического углерода в породе, является более сернистым и относится к II-S типу. Специфика строения II-S типа керогена заключена в доминировании фрагментов липидного и углеводного происхождения, связанных через атомы. Анализ низко- и высокомолекулярных сернистых продуктов пиролиза способствовал выводам об интенсивном осернении ОВ в условиях седиментации и последующего диагенеза верхнеюрских отложений Восточно-Европейской платформы. Доля серосвязанных углеводных компонентов оказывается в данном керогене значительно выше, чем в керогене II типа. Используя схему строения полисеросвязанного н-алкильного фрагмента, полученную ранее на основе бисернистых высокомолекулярных продуктов пиролиза и подтвержденную экспериментальным путем, а также схему полимерной серосвязанной углеводной сетки, построенную голландскими исследователями, была выявлена самая важная из отличительных составных частей структуры II-S типа керогена при ее построении.

Кроме того, в области органической геохимии установлено, что состав аминокислот отражает эволюцию состава живой материи. Отличия в аминокислотном составе пород с низкой степенью преобразования ОВ (стадии ПК—МК 1 ) обусловлены генетическими признаками (типом ОВ) и фациальными условиями его консервации. В природных объектах с преобладанием гумусовой органики (торфы, угли) при доминировании алифатических аминокислот (40—54 %) вырастает роль кислых (20—32 %) и гидроксильных (> 14 %), снижается роль ароматических аминокислот (< 10 %). В морских объектах (солях, сланцах) повышается роль ароматических, снижается содержание гидроксильных и иминосоединений. Колебание значе-

Изменение группового аминокислотного состава малопреобразованных осадочных пород (стадии ПК—МК 1 )

ний отношений аминокислот отвечает компонентному составу исходного органического вещества. Поскольку в осадочных породах состав исходного органического вещества обычно многокомпонентен, то и содержание аминокислот зависит от традиционного распределения в ОВ альгинита, смол, лейптинита, витринита, инертинита и окисленных нереакционноспособных компонентов. Дальнейшее палеопогружение и увеличение палеотемпера-турных воздействий до стадий МК3 не влияет (или мало влияет) на распределение аминокислотных компонентов. Значительное влияние оказывают высокотемпературные воздействия в зоне конца мезокатагенеза — начала апокатагенеза (палеотемпературы порядка 250 °С и более). Отмечается резкое снижение содержаний и изменение компонентного состава аминокислот, вплоть до сокращения отдельных групп.

На основе анализа последствий техногенных катастроф, связанных с разведкой и добычей углеводородов в экстремальных условиях, и изучения опыта их ликвидации определены важнейшие принципы разработки стратегии освоения нефтяных и газовых месторождений в Арктике. В связи с беспрецедентной техногенной катастрофой — колоссальным прорывом нефти из глубоководной скважины British Petroleum в Мексиканском заливе были проанализированы крупномасштабные аварии в нефтеносных районах Тимано-Печорской провинции, их укрощение и опыт ликвидации последствий. Особое внимание уделено аварии на скв. Кумжа-9 в устье Печоры, следствием которой стал выброс 5 млрд куб. м газа. Исследование опыта борьбы с геотехногенными авариями и катастрофами, их ликвидации, устранения последствий — сегодня крайне необходимо для России, выходящей для добычи углеводородов на шельфы морей Северного Ледовитого океана. Урок Кумжи-9 и других катастроф, несомненно, поможет избежать драматических событий при освоении арктических недр.

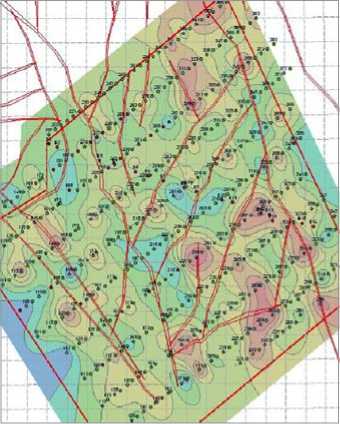

Выполнен теоретический и методологический анализ актуальных проблем современного минерально-сырьевого геотехнологического комплекса от прогнозно-поисково-разведочных этапов, геолого-экономической и технологической оценки месторождений, исследования технологических свойств полезных ископаемых, разработки новых добычных и

перерабатывающих технологий до изучения и освоения техногенных месторождений, получения искусственных минералов, кристаллов и материалов на минеральной основе. Проанализирован и обобщен полувековой

Карта углеводородных аномалий опыт геотехнологических исследований и инновационной деятельности разработок Института геологии Коми научного центра УрО РАН, вносящих определяющий вклад в создание мощного минерально-сырьевого потенциала европейского Северо-Востока.

На основании аналитических исследований керна и нефтей произведена реконструкция формирования углеводородной системы и образования УВ-залежей в пределах Денисовской впадины. Уточнено положение залежей в разрезе в пределах Баянды-ского участка и проведена реконструкция формирования углеводородной системы и образования УВ-зале-жей. В результате будут оценены перспективы нефтегазоносности, выделены перспективные объекты. Разработка будет внедрена в ООО «ЛУ-КОЙЛ-Коми».

Результаты исследований сотрудников печатаются в издательствах РАН, УрО РАН, а также в издательстве Коми научного центра и издательско-информационном отделе института «Геопринт». Все оперативноинформационные материалы издаются с использованием собственной полиграфической базы. Издание научных работ производится по рекомендации НИСО и ученого совета института в соответствии с ежегодно утверждаемыми планами. В отчетном году опубликовано восемь монографий общим объемом около 147 п. л., два тематических сборника (21 п. л.), ма териалы четырех совещаний и конференций (80 п. л.). Среди монографий следует отметить такие крупные работы, как «Геохимические и минералогические индикаторы вулканогенных продуктов в осадочных толщах» Я. Э. Юдовича и М. П. Кетрис (Екатеринбург, УрО РАН) и «Перспективные геотехнологии» коллектива авторов под редакцией академика Н. П. Юшкина (СПб., Наука). Кроме того, опубликовано 537 статей и тезисов докладов. Из них: количество статей, опубликованных в зарубежных журналах и рецензируемых отечественных изданиях — 56 (что составляет 0.5 статьи на 1 н. с.); количество статей, материалов конференций и тезисов, опубликованных в зарубежных и отечественных изданиях — 481. Общий объем публикаций института за 2010 г. составил — 400 п. л., что составляет 3.9 п. л. на 1 н. с. (в 2009 г. — 560.8 п. л., что составило 5.2 п. л. на 1 н. с.). Помимо научных трудов были изданы и другие, весьма интересные и увлекательные книги. Некоторые истории из профессиональной жизни российского научного работника представил в своем «Автопортрете по случаю 40-летия службы в Институте геологии» д. г.-м. н. В. И. Силаев. Большой резонанс вызвала солидная по объему книга из жанра мемуарной литературы д. г.-м. н. Л. В. Махлаева «Полвека в геологии», отклики на которую приходят из разных уголков нашей страны и ближнего зарубежья.

В институте по-прежнему на достаточно высоком уровне проводится популяризационная и научно-пропагандистская работа: сделано около 30

Участники Российского минералогического семинара «Геоматериалы для высоких технологий, алмазы, благородные металлы, самоцветы Тимано-Североуральского региона»

выступлений по радио и телевидению и 204 экскурсии по геологическому музею. Кроме того, музей принимал гостей из ряда зарубежных стран: ФРГ, Словении, Франции, Словакии, США, Швеции.

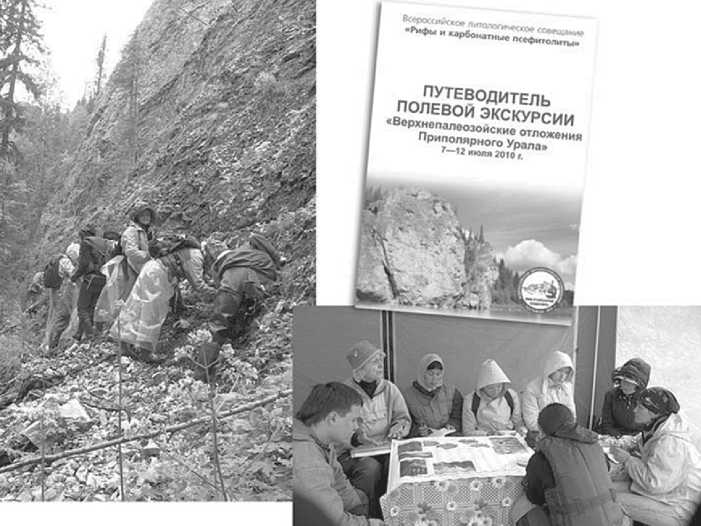

Научно-организационная деятельность

В прошедшем году в институте прошло несколько крупных научных собраний различного уровня: Российский минералогический семинар «Геоматериалы для высоких технологий, алмазы, благородные металлы, самоцветы Тимано-Североуральского региона», Российское литологическое совещание «Рифы и карбонатные псе-фитолиты», в рамках которого были проведены полевые экскурсии, V Российский семинар по технологической минералогии «Минералого-технологическая оценка месторождений полезных ископаемых и проблемы раскрытия минералов».

Состоялись также традиционные научные мероприятия: XIII научная конференция «Геолого-археологические исследования в Тимано-Северо-уральском регионе», в которой приняли участие как сотрудники института, так и студенты столичных вузов РК, XXIVЧерновские чтения, посвященные 120-летнему юбилею В. А. Варса-нофьевой, 19-я молодежная научная конференция «Структура, вещество, история литосферы Тимано-Североуральского сегмента».

В 2010 г. сотрудники Института геологии активно участвовали в разных научных мероприятиях, проходивших как на территории России (20

ПОЛЕВОЙ экскурсии "ВоР™опалеозонск«» УРСИИ

Пр^олярно^Х’^ия г—12 ИЮЛЯ 2010 t.

Полевая экскурсия на Приполярный Урал в рамках Российского литологического совещания «Рифы и карбонатные псефитолиты»

совещаний), так и за рубежом (7 совещаний). Состоялось 35 выездов за границу (в 2009 г. — 37). Сотрудники института приняли участие в Международной геохимической конференции «Гольшмидт — 2010», Третьем Международном палеонтологическом конгрессе, 16-й Международной конференции по цеолитам, 20-м съезде Международной минералогической ассоциации, Международной комиссии по микрофлоре палеозоя, 45-м Бразильском геологическом конгрессе, Совещании Американского геофизического союза, 16-й Международной конференции по росту кристаллов. Помимо этого, наши ученые проводили совместные исследования и консультации в Институте нанохимии и катализа Центра химических исследований ВАН (Венгрия), в Отделении геологии и наук об окружающей среде Школы наук о Земле Стэнфордского университета США), в Саутгемптонском университете (Великобритания), в центре электронной микроскопии Ахенского университета (Германия); провели совместные полевые исследования нижнепалеозойских отложений Прибалтики (Эстония). Сотрудники проработали в других странах 497 человеко-дней (в 2009 г. — 345).

Институт официально принял шесть иностранных ученых и специалистов, проработавших у нас 85 человеко-дней. Из них двое участвовали в работе литологического совещания «Рифы и карбонатные псефитолиты», один — выезжал в составе экспедиционного геологического отряда на Приполярный Урал, остальные — работали в лабораториях института.

В 2010 г. институтом заключены договора о научном сотрудничестве с Институтом геологии и геохимии горючих ископаемых НАН Украины, с Государственным комитетом Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам. Продолжаются исследования по целому ряду ранее заключенных международных проектов с Институтом геологии и Институтом горючих сланцев Таллинского технического университета (Эстония), Институтом нанохимии и катализа Центра химических исследований ВАН (Венгрия), Департаментом геологии Университета штата Минас Жерайс (Бразилия), Институтом геологии Китайской академии геологических наук, с Отделением геологии и наук об окружающей среде Стэнфордского университета (США), факультетом географии и наук о Земле Латвийского университета (Латвия), факультетом наук и технологий кафедры физиологии и биологии развития Уппсальского университета (Швеция), Школой изучения Океана и Земли Саутгемптонского университета (Великобритания), Департаментом геологии факультета наук университета Ниигата (Япония) и Геологической службой Финляндии.

Ученые института являются членами различных международных организаций (Международная мине ралогическая ассоциация, Международная подкомиссия по стратиграфии девонской системы, Международное общество по изучению диатомей, Нью-Йоркская академия наук, Международная комиссия по прикладной минералогии, Международный комитет по изучению четвертичного периода, Комиссия по оледенениям, Международная комиссия по истории геологических наук, Европейский Союз геонаук, Международная ассоциация глинистых минералов, Международное геохимическое общество, Международная ассоциация цеолитов).

В целях взаимного обмена новейшей научной информацией и координации исследований Институт геологии поддерживает традиционные связи со многими центральными (ГИН, ИГЕМ, ФИАН, ИСГРЭ, ГЕОХИ, ПИН) и региональными академическими (ИГиГУрО, ИГф УрО, ИГ Карел. и ГИ Кол. НЦ, ИГ УНЦ УрО) и отраслевыми институтами (ВСЕГЕИ, ВНИГРИ, ВНИГНИ, ЦНИГРИ), ведущими вузами страны (МГУ, СПбГУ, СПбГГИ, УГГГТУ и др.). Особенно тесно мы сотрудничали с высшими учебными заведениями Республики Коми — СыктГУ, УТГУ, КГПИ, СЛИ, с производственными геологическими организациями и отраслевыми институтами, работающими в регионе, — ООО «Комигеоло-гия», ЗАО «МИРЕКО», «Голд Мине-ралс», ФГУП «Центркварц», ООО «Рудная промышленная компания», ЗАО «Кожимское разведочно-добычное предприятие», ООО «Лукойл-Коми», ООО «Уникристалл Коми», ООО «Геотранснефть», ООО «Геонорд», ООО «Монди СЛПК», ОАО «Ямальская горная компания», ФГУП «Ухтанефтегазгеология», ОАО «Север-геофизика», ТП НИЦ и др. Со многими из этих организаций выполнялись совместные работы по конкретным научным и прикладным проблемам геологии. Координация работ с этими организациями осуществлялась как по прямым связям, так и через Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми, Министерство промышленности и энергетики Республики Коми, Министерство экономического развития Республики Коми и Территориальное агентство по природопользованию Республики Коми.

За прошедший полевой сезон в Институте геологии было сформировано 20 отрядов, в число которых входили 150 человек. Число ч/дн в поле —

Экспедиционные будни

3143. Объем бюджетного финансирования составил 2831 тыс. руб., кроме этого, были привлечены дополнительные средства из внебюджетных источников. Полевые работы проводились в различных районах Республики Коми, на территории Ненецкого автономного округа и Республики Крым (Украина), в Свердловской, Кировской, Ленинградской и Костромской областях. Полевые работы были начаты в мае и завершены в конце сентября. Особых чрезвычайных происшествий во время проведения экспедиционных работ отмечено не было. В полевых исследованиях наших сотрудников участвовали коллеги из-за рубежа: в отряде В. Ю. Лукина работал П. Э. Мянник (Эстония), в отряде Е. С. Пономаренко — Христиан Лонджис (Франция), А. С. Смир-

Полевая находка нов (Узбекистан). В результате полевых исследований был не только получен новый каменный материал, но и принципиально новые научные результаты. Традиционно работали два студенческих отряда, сформированных совместно с кафедрой геологии Сыктывкарского государственного университета. Первый отряд, состоявший из студентов, окончивших первый курс, под руководством Т. П. Майоровой, проходил учебную геологическую практику в Сыктывдинском районе РК и Республике Крым. Второй отряд, руководимый Д. Б. Соболевым, объединял второкурсников и проводит работы на Приполярном Урале.

Кадры и финансирование института

Современная кадровая структура института выглядит следующим образом: нормативная численность — 227 чел., списочный состав — 235 чел. (149 женщин и 86 мужчин) и 6 внешних совместителей. В штате института 114 научных сотрудников (из них 19 — на неполной ставке), из которых 23 доктора наук (из них 2 — совместители) и 57 кандидатов (в том числе 1 — совместитель); 103 инженерно-технических работника (из них с высшим образованием 70 человек) и 21 — младший обслуживающий персонал и рабочие. Средний возраст всех сотрудников института — 45.6 лет, научных сотрудников — 45.2 года, докторов наук — 61 год, кандидатов наук — 45.6 лет. Молодых сотрудников (до 35 лет включительно) — 57, из них научных — 39. Работающих пенсионеров в штате — 87 человек, из них на полной ставке — 71. За прошлый год уволился один научный сотрудник, было принято на работу четверо молодых исследователей. Тем не менее проблема кадров остается.

В 2010 г. на кафедре геологии Сыктывкарского государственного университета в качестве преподавателей работали 27 сотрудников Института геологии, в том числе 9 докторов (из них один академик) и 14 кандидатов геолого-минералогических наук. Прочитано лекций — 823 (1646 часов), проведено 654 лабораторных занятия (1308 часов), в лабораториях Института геологии выполнено 26 курсовых и 16 дипломных работ. Совместные фундаментальные исследования Института геологии и СыктГУ ведутся по теме «Условия формирования золоторудной минерализации севера Урала и Тимана». На кафедре геологии СыктГУ состоялся десятый выпуск специалистов-геологов в количестве 13 человек.

В соответствии с планом приема за счет средств бюджета УрО РАН в 2010 г. в очную аспирантуру института принято четыре человека (Н. С. Суворова, С. С. Шевчук, Н. А. Канева и В. А. Матвеев). Все поступившие — выпускники нынешнего года, трое закончили физико-технический факультет Сыктывкарского госуни-верситета и один географо-почвенный факультет КГПИ. Все они были зачислены в штат института. Единственным зачисленным в этом году докторантом стала научный сотрудник лаборатории минерально-сырьевых ресурсов — Т. П. Митюшева. Четверо молодых специалистов завершили в этом году обучение в очной аспирантуре, трое из них представили на рассмотрение своих подразделений диссертационные работы. Три выпускника были трудоустроены в институте на имеющиеся свободные ставки лаборантов и младших научных сотрудников, один человек получил свободное распределение. Один человек закончил аспирантуру без отрыва от производства, но без представления диссертационной работы и остался работать в институте на прежнем месте. По итогам первого и второго года обучения по собственному желанию и в связи с невыполнением индивидуального аспирантского плана было досрочно отчислено 5 человек. Докторантуру в 2010 г. окончили три человека, все были трудоустроены в институте в должности старших и научных сотрудников. На декабрь 2010 г. в Институте геологии проходят послевузовское обучение 15 аспирантов (из них 14 с отрывом от производства), проводят

Десятый выпуск специалистов-геологов

научные исследования и готовят диссертации к защите 6 докторантов, 3 человека оформлены соискателями ученой степени кандидата наук.

При институте действуют два диссертационных совета, имеющие право принимать к защите диссертации по шести специальностям геолого-минералогических наук. В 2010 г. докторскую диссертацию успешно защитили Е. А. Голубев, кандидатские — Н. С. Уляшева и Ю. В. Голубева. В. Л. Андреичев защитил докторскую диссертацию в диссовете при Институте геологии и геохимии в Екатеринбурге.

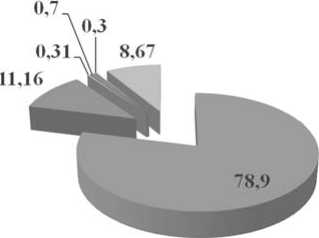

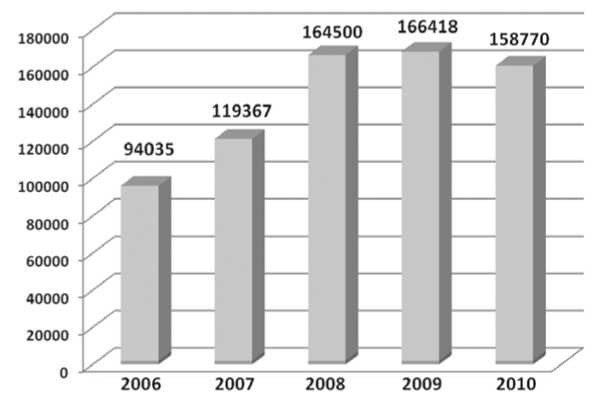

Общий объем финансирования института из разных источников составил 158.77 млн руб. (это 95.4 % к финансированию 2009 г.). На долю базового бюджетного финансирования в нем приходится 79.2 % (в 2009 г. — 79.1 %). Остальные 20.8 % были получены по президентским, государственным и региональным программам (11.4 %), от РФФИ (0.7 %), по по статьям распределялись практически в том же процентном соотношении: почти 87 % составили заработная плата и начисления на нее. Недостаток бюджетных средств по другим статьям расхода мы пытаемся компенсировать за счет хоздоговорных источников: коммунальные и транспортные услуги, приобретение оборудования, уплата налогов.

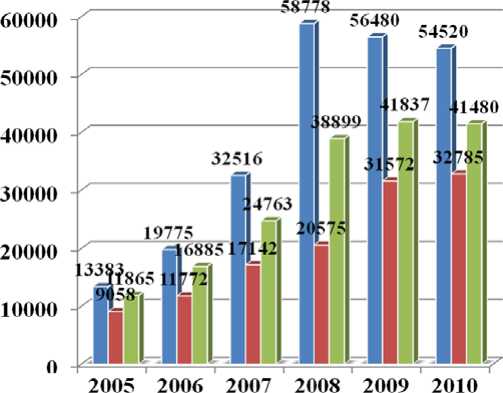

Заработная плата остается на вполне приемлимом уровне, однако наметилась тенденция к уменьшению средней заработной платы научных сотрудников: 2008 г. — 58778 руб., 2009 — 56 480 руб., 2010 — 54 520 руб.У инженерно-технических работников динамика положительная: 2008 г. — 20 572 руб., 2009 — 31 572 руб., 2010 — 32 785 руб. Средняя заработная плата рабочих и младшего обслуживающего персонала также выросла и составила 19 998 руб. (2009 — 17 836 руб.).

В прошедшем году мы продолжили модернизацию приборной базы института, затратив 1 млн 435 тыс. руб.

Это гораздо меньше, нежели в 2009 г., когда было закуплено оборудование почти на 28 млн руб. Следует отметить, что затраты из бюджетных средств составили лишь 37 % (в 2009 — 90 %). Мы приобрели: сейсмоприемники СМ3 (2 шт.), быстродействующий калориметр сжигания, шкафы сушильные (2 шт.), роторный испаритель RV-10, насос вакуумный Vaku-umbrad, бани шестиместные LOIP LB-161 (2 шт.), а также различную оргтехнику и лабораторное оборудование.

В 2010 г. существовавшие ранее ЦКП объединены в единый комплексный центр коллективного пользования «Геонаука».

За отчетный период в институте создана метрологическая служба, деятельность которой регламентируется «Положением о метрологическом обеспечении при выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Института геологии Коми НЦ УрО РАН». 35 % средств измерений института проходит поверку в ФГУ «Коми центра стандартизации и метрологии» согласно графику поверки, остальные средства измерений проходят внутрилабораторную калибровку.

Как и в прошлые годы, в 2010 г. продолжались ремонтные работы в стенах института: огнезащитная обработка деревянных конструкций, текущий ремонт и утепление окон, монтажные работы в здании палеомагнит-ного домика, ремонт системы вытяжной вентиляции и др. На ремонт в целом было затрачено 1264 тыс. руб. (в 2009 г. — 1261 тыс. руб.): из них бюджетные затраты составили 90.8 %, на долю внебюджетных средств пришлось 9.2 %.

За отчетный период сотрудники, внесшие выдающийся вклад в разви- хозяйственным договорам и другим внебюджетным источникам (8.6 %; в 2009 г. — 5.9 %).

Структура бюджетных расходов осталась на уровне 2009 г., т. е. деньги

Удельный вес в общем объеме финансирования, %

Общий объем финансирования, тыс. руб.

тие геологической науки, создание новых направлений, подготовку кадров высокой квалификации получили награды. Лауреатом 16-й Международной конференции по росту кристаллов (Китай, Пекин, 8—13 августа 2010 г.) стал А. М. Асхабов, выступивший с докладом «The nature of building units at crystals growth. Discussion proceeds». Дипломом III

■ Н.с.

■ ПТР

■ В целом

Средняя заработная плата, руб.

степени был отмечен победитель конкурса РМО «Персональный вклад в создание или развитие научного направления» Я. Э. Юдович, представивший на рассмотрение авторитетной комиссии совместную с М. П. Кетрис монографию «Минеральные индикаторы литогенеза». Необходимо отметить, что в прошедшем году Яков Эльевич в очередной (третий) раз провел ставший уже традиционным мастер-класс, тематика которого касалась геохимических индикаторов литогенеза. Дипломом II степени награжден победитель конкурса РМО «Технологическая минералогия и переработка минерального сырья» А. В. Понарядов.

Решением ученого совета Института геологии Коми НЦ УрО РАН традиционно были присуждены именные премии: молодым ученым (премия им. А. В. Кузнецова по итогам первого года обучения в аспирантуре) — аспиранту И. Д. Власову, молодым сотрудникам (премия им. М. Б. Соколова за вклад в обеспечение научно-исследовательского процесса) — лаборанту А. Н. Патовой; именные стипендии студентам, специализирующихся в области геологии в Сыктывкарском государственном университете, как особо проявивших себя в учебе и по результатам учебной геологи- ческой и производственной практики: им. А. А. Чернова на 2010/2011 учебный год студенту 2-го курса кафедры геологии А. А. Шаньгину; им. В. А. Варсанофьевой на 2010/2011 учебный год студентке 3-го курса кафедры геологии Л. А. Симаковой.

Почетное звание «Ветеран Коми научного центра Уральского отделения РАН» присвоено П. П. Юхтано- ву. Почетной грамотой Российской академии наук и Совета профсоюза работников Российской академии наук награждены: 3. П. Двойникова, А. Д. Кочанов. Почетной грамотой Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми удостоены: Р. Г. Малыхина, И. С. Астахова, В. Ю. Лукин, А. А. Соболева, О. В. Удоратина. Почетной грамотой Министерства образования Республики Коми награждена Н. Н. Пискунова, Почетной грамотой Министерства культуры Республики Коми — Л. Р. Жданова; Грамотой Учреждения Российской академии наук Уральского отделения РАН — Н. Т. Демина и М. Г. Вахнин. Звание доцента присвоено И. В. Козыревой и Т. П. Митюшевой.

Подводя итоги, можно сказать, что мы без особых потрясений пережили 2010 г. Успешно завершены все плановые работы. Получены новые результаты в области фундаментальных и прикладных исследований. Достижения сотрудников отмечены рядом наград.

В конце прошлого года мы много говорили о предстоящих угрозах, о продолжении кризиса, о сокращении финансирования РАН. К счастью, катастрофические сценарии не оправдались. Но тем не менее не следует рас слабляться. Наступивший год также не обещает быть легким. Поэтому многие задачи, которые мы ставили в прошедшем году, остаются актуальными и для года наступившего. Бюджетных денег хватает только на зарплату сотрудникам и оплату коммунальных расходов.

Необходимо активно участвовать в различных конкурсах, грантах, программах, искать и находить внебюджетные источники финансирования. У нас непростительно мало грантов Российского фонда фундаментальных исследований, отсутствуют международные гранты.

В 2010 г. нам удалось переломить ситуацию с защитами диссертаций. Резервы еще не исчерпаны. У целого ряда сотрудников на подходе имеются кандидатские и докторские диссертации.

Учитывая то большое значение, которое придается публикациям в рецензируемых журналах, в журналах с высоким импакт-фактором, необходимо резко повысить долю таких публикаций. Пока что в этом вопросе наши показатели ниже средних по академии.

К сожалению, практически ничего не изменилось в кадровом росте. Новый президентский механизм омоложения кадров для нас мало что изменил. Мы получили всего 0.75 ставки для приема молодых ученых.

У нас остаются большие проблемы в организации полевых исследований, в ремонте транспортной техники, помещений, в выполнении предписаний пожарной инспекции.

Сотрудники должны быть готовы к внутренней мобилизации. Без серьезного и ответственного отношения каждого сотрудника к своему делу институт не сможет сохранить достигнутый уровень наших исследований, поддерживать свой высокий рейтинг. Это особенно важно, поскольку нам предстоит пройти через процедуру оценки результативности институтов на основе новых показателей.

У нас хороший институт. Нашему коллективу есть чем гордиться. Но успокаиваться нельзя. Российскую академию наук и ее институты продолжают испытывать на прочность. Однако есть и положительные сигналы — немного увеличили финансирование РАН.

Мы продолжаем верить, что завтра будет не хуже, чем сегодня.

Чл.-кор. А. Асхабов, К. г.-м. н. И. Козырева