Институт геологии в 2011 году

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128539

IDR: 149128539

Текст обзорной статьи Институт геологии в 2011 году

Института геологии Коми научного центра УрО РАН

Научное и научно-информационное издание Издается с января 1995 г. Выходит 12 раз в год

В этом номере:

Слюды месторождения Тайкеу (Полярный Урал): состав и вопросы классификации9

Петрографический состав органического вещества пермских терригенных отложений

(Косью-Роговская впадина) 14

Сейсмический потенциал Тимано-Североуральского региона 18

Деформации контакта офиолитовых и палео-островодужных комплексов южной части Полярного Урала.. 22

В лабиринтах литохимии26

Утверждённое «по склонности к наукам и истинной любви к Отечеству»32

Геохимия в сердце Старого Света33

Геологический семинар-2011.... 36

Сыктывкарское отделение

Российского минералогического общества: минералогический семинар-2011 .............................37

Диссертационный совет Д 004.008.01 в 2011 году..............38

Главный редактор

Первый зам. главного редактора

Зам. главного редактора

Ответственный секретарь

Т. М. Безносова

Редколлегия

ИНСТИТУТ ТЕОЛОГИИ 0 2011 ТОДУ

Прошедший 2011 год был напряженным и богатым на разного рода знаменательные события и даты. Мы завершили плановые исследования по всем шести нашим темам. Республика отметила свой 90-летний юбилей. Для нас успешно завершились выборы в Российскую академию наук. Наши сотрудники Я. Э. Юдович и М. П. Кетрис удостоены премии им. А. П. Виноградова, И. Н. Бурцев, С. К. Кузнецов, В. П. Лютоев — премии Правительства Республики Коми в области научных исследований. Е. А. Голубев, И. Л. Потапов, К. В. Куликова получили жилье. Медленно, но верно мы улучшаем наши показатели эффективности деятельности. В целом, что очень важно, нам удалось сохранить свои позиции лидирующего академического научного учреждения геологического профиля на Европейском Северо-Востоке. Мы по праву можем гордиться рядом наших достижений.

О результатах научных исследований

Институт участвовал в шести программах Президиума РАН (по 10 проектам), восьми программах тематических отделений (также 10 проектов) и четырех интеграционных проектах с СО РАН и ДВО РАН. Четыре инициативных проекта были поддержаны РФФИ. В 2011 г. продолжалось финансирование научной школы академика Н. П. Юшкина. Кроме того, поддержаны пять научных проектов молодых ученых и аспирантов УрО РАН. Число договорных работ составило 15. Был получен грант по стратегически важному направлению развития науки и высоких технологий Фонда содействия отечественной на-

уки. В результате исследования велись

по широкому кругу вопросов региональной геологии и минерально-сырьевых ресурсов европейского северо-востока России, технологическому и геолого-экономическому анализу минерального сырья. Были продолжены традиционные для института фундаментальные исследования в области стратиграфии, минералогии, кристал-логенезиса, нефтяной и угольной геологии и т. д.

Разработка темы «Глубинная структура Тимано - Североуральского региона, строение литосферы, вещественная эволюция, взаимодействие геосфер, геодинамическое моделирование, изотопная геология и геохронология» (научныйруководительд. г.-м. н. А. М. Пыстин) на основе интерпретации геофизических материалов и новых структурных, петрологических и геохронологических данных по метаморфическим и магматическим комплексам дала возможность охарактеризовать глубинное строение и структурно-вещественную эволюцию Ти-

А. И. Антошкина, И. Н. Бурцев, Д. А. Бушнев, А. Д. Гвишиани, Г. Н. Каблис, С. С. Клименко, И. В. Козырева, В. А. Коротеев, С. К. Кузнецов, Т. П. Майорова, А. М. Пыстин, О. В. Удоратина, М. А. Федонкин

X Р О Н И К А Я Н В А Р Я

Зав. редакцией

Т. А. Некучаева

4 января исполняется 55 лет работы в Институте геологии Эммы Ивановны Лосевой

28 января исполняется 25 лет работы в Институте геологии Ольги Борисовны Котовой

12 января исполняется 45 лет работы в Институте геологии Геннадия Георгиевича Есева

мано-Североуральского сегмента земной коры и его геодинамическое развитие в доордовикское время. На примере метагабброидов полярноуральской части зоны Главного Уральского разлома рассмотрены особенности проявления орогенной стадии формирования уралид.

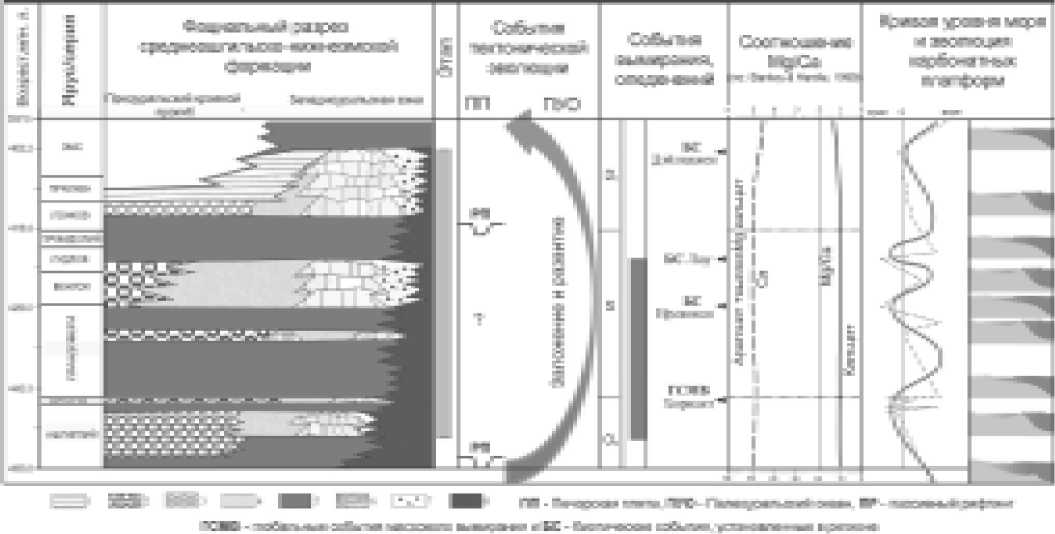

Проведенный в ходе выполнения темы «Биогеология, эволюция организмов и биоразнообразия в геологической истории Тимано-Североуральского региона, моделирование палеосистем, палеонтологические и стратиграфические геокорреляции» (научный руководитель д. г.-м. н. В. С. Цыганко) анализ эволюционных трендов и динамики разнообразия ряда широко распространенных групп животных организмов и растительности (на основе микроостатков) фанерозоя на территории Тимано-Североуральского региона позволил установить или дополнительно обосновать важнейшие стратиграфические рубежи в раннем и среднем палеозое, а также в раннем мезозое. Причиной кризисов в эволюции ископаемой биоты в регионе, приводившими в большинстве случаев к перестройкам структуры сообществ и вымираниям, являлись прежде всего значительные изменения условий существования или полная ликвидация биотопов в результате резких колебаний климата или уровня Мирового океана. В целом результаты проведенного исследования являются важным вкладом в познание функционирования и эволюции «былых» биосфер. Установлена степень влияния на эволюцию изученных палеоэкосистем геологических факторов. Выявлены пределы устойчивости ископаемых сообществ организмов и уровни воздействия событийных факторов, превышающих регенерационную способность сообществ и ведущих к их быстрым перестройкам. Расширение и углубление изучения сообществ организмов, типизация масштабов и особенностей проявления событийных явлений, обуславливающих смену сообществ — одна из задач на будущее в этом направлении.

По теме «Онтогенез палеоседи-ментационных бассейнов Северной Евразии, литология и геохимия осадочных пород, формирование осадочных месторождений полезных ископаемых, месторождений энергетического сырья»

(научный руководитель к. г.-м. н. С. С. Клименко) выявлены особенности состава, реализации потенциала органического вещества и нефтегазоносность региона. Установлено, что промышленная нефтегазоносность Тима-но-Печорского бассейна обусловлена генерацией УВ в различных толщах: в пределах Предуральского прогиба в ордовикско-верхнепермских (О—Р2), в пределах платформенной части (Хорей-верской и Ижемской впадинах) — в ордовикско-верхнедевонских О—Д3Гш. Особенности геологического развития бассейна создали условия для формирования залежей двух типов: автохтонные залежи локализованы в нижних комплексах, аллохтонные — в верхних. Поиски залежей в ТПБ могут быть перспективны в широком стратиграфическом интервале, в нижних комплексах возможно обнаружение высокопарафинистых нефтей.

В результате выполнения темы «Минеральный мир: структура, разнообразие, конституция минералов, кри-сталлогенезис и минералообразование, биоминеральные взаимодействия, эволюция минералообразующих процессов» (научный руководитель академик Н. П. Юшкин) установлены закономерности глобальной организации минерального мира и определены основные тенденции коэволюции минерального и биологического миров. Дан анализ состояния и перспектив развития современной минералогии, выделены наиболее актуальные минералогические проблемы. Получены новые данные о минеральных месторождениях, минералообразовании, парагенезисах и типоморфизме мине-

Взаимосвязь эволюции рифообразования с гео-биосферными событиями в раннем палеозое: региональными и глобальными тектоническими событиями, событиями вымирания и оледенения, физико-химическими параметрами морской среды, колебаниями уровня моря и эволюцией карбонатных платформ. Граница между образованием областей низкомагнезиального кальцита и арагонита+высокомагнезиального кальцита показана горизонтальной линией на уровне Mg/Ca =2. Условные обозначения: 1 — прибрежная аллювиальная и озерно-болотная равнины; 2 — приливно-отливные равнины; 3 — засолоненные равнины, сабхи; 4 — шельфовые лагуны с нарушенным водообменом; 5 — открытое море — рампа; 6 — рифовые отмели; 7 — континентальный склон; 8 — батиаль

ралов Тимано-Североуральского региона и сопредельных территорий, об океанических и шельфовых железомарганцевых образованиях. Проведено детальное изучение импактитов, электроатмогенных и техногенных минеральных систем, в том числе фитофульгуритов, техногенных отвалов золотоплатиновых россыпей, древней керамики. Получены новые данные по органической минералогии и биоминералогии. Определен состав аминокислот в шунгитовом веществе докембрийских пород, выявлены условия и механизмы формирования уролитов, пигментных камней.

В рамках темы «Минеральные ресурсы Тимано-Североуральского региона, месторождения особо ценных полезных ископаемых, разработка научных основ развития и эффективного освоения ресурсной базы» (научный руководитель к. г.-м. н. И. Н. Бурцев) выполнен анализ современного состояния ресурсной базы Тимано-Североуральского региона, выявлены геолого-экономические особенности основных промышленных и потенциально промышленных районов, разработана стратегия их развития, составлены геолого-экономические схемы, изучены месторождения меди, золота, кварца и др. Разработаны новые направления использования минерального сырья.

По теме «Научные основы синтеза минералов и новых материалов, разработки новых геотехнологий, геоматериаловедение, новые исследовательские средства и геоинформационные системы, нанотехнологические исследования» (научный руководитель академик А. М. Асхабов) были продолжены исследования по установлению общих закономерностей строения и формирования природных органических и неорганических наноструктурирован-ных материалов, разработке научных основ синтеза их искусственных аналогов, получению наноразмерных и нанопористых структур, изучению элементарных процессов кристаллообразования на наноуровне, совершенствованию минералогических методов исследований, технологий обогащения и утилизации минерального сырья.

Некоторые достижения наших сотрудников заслуживают особого внимания.

Впервые в биосферной истории палеозоя на Приполярном Урале установлено позднелудфордское аноксичное событие, прервавшее раннепалеозой ское окраинношельфовое рифообразо-вание на 8 млн лет. Полученные данные показывают, что это событие было связано с резкой трансгрессией и сменой аридного климата на гумидный. В результате изучения разреза пограничных нижне- и верхнелудфордских отложений лудлова р. Кожым на Приполярном Урале было установлено, что среднелудфордское биотическое событие Лау (Lau Event) сопровождалось аноксичным событием. Об этом свидетельствуют маломощные прослои черных рассланцеванных аргиллитов с содержанием ОВ 1.27—2.90 %. в основании верхнелудфордских отложений. Источником генерации углеводородов являлось сапропелевое органическое вещество с большим вкладом микробиальной составляющей, накопление которого проходило в восстановительных относительно глубоководных условиях. В черных аргиллитах выявлены повышенные содержания биофильных микроэлементов Мо, V, Pb, Zn, Cr и Ba, которые входят в состав минеральной компоненты сапропелей (д. г.-м. н. А. И. Антошкина).

На Северном Тимане открыты новые уникальные захоронения позднедевонской ихтиофауны. Получены новые данные по таксономическому составу позвоночных, возрасту и седиментологическим особенностям покаям-ской свиты по р. Волонге (верхний девон, фамен). Были исследованы остатки позвоночных и литологическое строение разреза покаямской свиты. Установлено три новых местонахождения ископаемой ихтиофауны. В них встречены остатки антиарха Both-riolepis ciecere Lyarskaya, поролепифор-ма Holoptychius sp., двоякодышащих рыб « Dipterus » sp. и Chirodipteridae gen. indet., пахиостеоморфа cf. Dunkleosteus sp. Все таксоны кроме Holoptychius sp. для отложений свиты отмечены впервые. Новые данные по ихтиофауне позволили уточнить возраст покаямской свиты, по крайней мере верхняя ее часть относится в верхнефаменско-му подъярусу. Пересмотрены седиментологические условия при которых сформировались отложения свиты: образование их происходило не в открытой, периодически заливаемой морем лагуне, как считалось ранее, а в обстановках обширной приливной дельтовой равнины (н. с. П. А Безносов).

Намечены основные этапы эволюции позднедокембрийского магматизма на территории Полярного Урала на основании выявленных геохимических особенностей пород с учетом наблюдаемых геологических взаимоотношений и имеющихся данных изотопного возраста. I этап: 730—735 млн лет назад — начало формирования примитивной островной дуги. Формирование вулканитов непрерывной серии, внедрение интрузий габбродиоритов, кварцевых диоритов и тоналитов. В 670— 680 млн лет — аккреционные процессы, внедрение жил плагиогранитов. II этап: около 640 млн лет — формирования типично островодужных вулканитов и когенетичных интрузивных пород — гранодиоритов и гранитов с небольшим плагиогранитным уклоном. III этап: 555—547 млн лет — внедрение субвулканических тел и экструзий риолитов и долеритов повышенной щелочности. Возможно, поздневендский магматизм не связан с жизнью островной дуги, а фиксирует наступление уже новых тектонических условий, например начало коллизионного этапа. Субсинхронное накопление молассоидов енганепэй-ской свиты (к. г.-м. н. А. А. Соболева).

Установлено, что в разрезах земной коры европейского Северо-Востока волноводы, соотносимые со структурами Печорской синеклизы, формируются в верхней коре, а волноводы севера Урала расположены в нижней коре. В «переходной» области в разрезах коры Предуральского, Припайхойского, Ко-сью-Роговского прогибов отмечаются два уровня волноводов: «печорские», имеющие тенденцию перемещаться вверх по разрезу и глубинные — «уральские». Проведенная при сейсмотектоническом районировании комплексная интерпретация инструментальных данных, исторических сведений, строения осадочного чехла, разломной тектоники и неотектоники, а также теплового поля и результатов радоновой съемки позволила выделить сейсмоактивные зоны, характеризующие сейсмическую опасность европейского северо-востока России. Анализ глубинного строения и изучение диссипативных свойств горных пород геологических структур высшего и первого порядков дали возможность проследить с учетом особенностей вертикальной расслоенности литосферы распределение волноводов в разрезе земной коры, являющихся потенциальными областями на сейсмические события (к. г.-м. н. В. А. Лютоев, к. г.-м. н. Т. А. Пономарева).

В результате изучения ископаемых организмов установлено, что высокая степень сохранности первичного карбонатного вещества палеораковин моллюсков, требуемая для корректных реконструкций по данным изотопии углерода и кислорода, маркируется наличием в структуре карбоната ионов марганца в трехвалентном состоянии, а информация о структурном состоянии примесных ионов марганца в биогенном карбонате может быть получена методом ЭПР. На примере ростров белемнитов из верхнеюрских отложений бассейнов рек Волга и Сысола показано, что наличие в рострах примесей новообразованного кальцита отражается в изменении формы спектра ЭПР Mn2+. Отличительной особенностью первичного биогенного карбоната ростров является присутствие в нем трехвалентного марганца в количестве от 30 до 80 % общего содержания этой структурной примеси. В новообразованном кальците ростров марганец находится исключительно в двухвалентном состоянии. Ионы Mn3+ в радиально-лучистом биоминеральном кальцитовом агрегате ростров скорее всего замещают кальций в зонах контакта кальцитовых волокон с органическим веществом и, возможно, имеют арагонитовый низкоупорядоченный мотив структуры (к. г.-м. н. В. П. Лютоев, к. г.-м. н. О. С. Ветошкина).

В области литологии выявлено, что развитие окраины карбонатной платформы на Северном Урале в поздне-каменноугольно-раннепермское время происходило в два этапа: касимовско-среднегжельский и позднегжельско-сак-марский. Первый этап проходил в сходных обстановках открытого мелкого моря в условиях относительно спокойного тектонического режима. Второй — характеризовался разнообразием обстановок осадконакопления в условиях активизации тектонического режима на окраине карбонатной платформы. Пространственно-временные взаимоотношения выделенных 10 парагенети-ческих ассоциаций пород среди каси-мовско-сакмарских отложений на Северном Урале показали, что на разных временных интервалах они характеризуют разные палеогеографические обстановки и условия седиментации, что позволило выделить два этапа развития окраины карбонатной платформы в данном регионе, определяемые тектоническими событиями (к. г.-м. н. Е. С. Пономаренко).

Проведена типизация разрезов пограничных отложений уралид и доура-лид на севере Урала и выявлены основные признаки золотого оруденения в нижнепалеозойских терригенных отло- жениях. Комплексное литолого-геохимическое исследование нижнепалеозойских отложений в нескольких пространственно удаленных друг от друга районах севера Урала — от Печоры на юге до р. Кары на севере и обобщение результатов предшественников, изложенных в опубликованных и фондовых работах, позволили провести сопоставление и типизацию схем взаимоотношения фундамента и осадочного чехла и, на основе литологических, геохимических и минералогических данных, выявить основные признаки присутствия в нижне-палеозойскихтолщах золотого оруденения (д. г.-м. н. Н. Ю. Никулова).

В результате более чем пятнадцатилетних исследований природных твердых углеводородов и углеродистых веществ из всех известных типов геологических образований выявлены особенности состава аминокислот в природных твердых углеводородах земного и космического происхождения, установлены критерии различия небиологических и биогенных аминокислот, раскрыты механизмы абиогенного синтеза и трансформации аминокислот, определена их роль в формировании протобиологических структур и в био-минеральной коэволюции, проанализированы перспективы использования в генетической идентификации гео- и биопроблематик. Установлены типичные аминокислотные спектры, включающие левые и правые энантиомеры, определены пределы колебаний и средние концентрации индивидуальных аминокислот. Главные механизмы абиогенного синтеза аминокислот: термосинтез в процессе метаморфизма нафтоидов, радиосинтез и кри-сталлосинтез. Установлены возможности и ограничения использования аминокислотного состава углеродистых веществ в качестве биомаркеров (академик Н. П. Юшкин, к. г.-м. н. С. Н. Шанина, к. г.-м. н. О. В. Мартиросян).

В результате компьютерного моделирования случайно упакованных сыпучих материалов (смесей) сферических частиц с заданными гранулометрическими характеристиками установлено, что среднее координационное число случайной упаковки относительно нечувствительно к распределению частиц по размерам и приближённо равно 6 при получении её, разработанным нами методом моделирования случайных упаковок частиц. Применение компьютерного моделирования для получения сыпучих смесей разного грануломет рического состава позволяет предсказывать структурные и ёмкостные свойства минерального сырья и имеет большое значение в различных областях науки и отраслях промышленности от обработки проб полезных ископаемых до получения композитных материалов с каркасом сыпучих смесей. Самой плотной (пористость 24.9 %) среди полученных модельных смесей является трёхразмерная насыщенная средней и мелкой фракциями смесь с отношением размеров крупных и средних частиц равным 2 и отношением размеров средних и мелких частиц равным 6 (к. г.-м. н. О. Е. Амосова).

В области прикладных исследований получены следующие результаты.

Выделены генетические типы углеводородных соединений и их катаге-нетические подтипы. Выявлены особенности состава органического вещества морских отложений. Построены схемы распространения эволюционногенетических типов углеводородных соединений для основных нефтегазоматеринских толщ. В соответствии с эволюционно-видовым распределением биоты, литофациальными гео-динамическими, геотермическими факторами, условиями накопления и заполнения осадка и органического вещества в морских палеобассейнах Тимано-Печорского региона европейского севера России выделены генетические типы углеводородных соединений и их катагенетические подтипы. Установлены особенности состава органического вещества морских отложений. Построены схемы распространения эволюционно-генетических типов углеводородных соединений для основных нефтегазоматеринских толщ. Впервые оценена роль автохтонных и аллохтонных углеводородов в формировании и распределении залежей углеводородов в Тимано-Печорском бассейне. Выявлено преимущественное развитие аллохтонных углеводородов в надфа-менском осадочном разрезе бассейна. Доминирующее развитие автохтонных залежей углеводородов характерно для поддоманикового осадочного комплекса. Заключительные этапы эволюции бассейна в значительной мере сформировали современное распределение залежей углеводородов, развитие их в верхних НГК за счет вертикальной миграции (к. г.-м. н. С. С. Клименко, к. г.-м. н. Л. А. Анищенко).

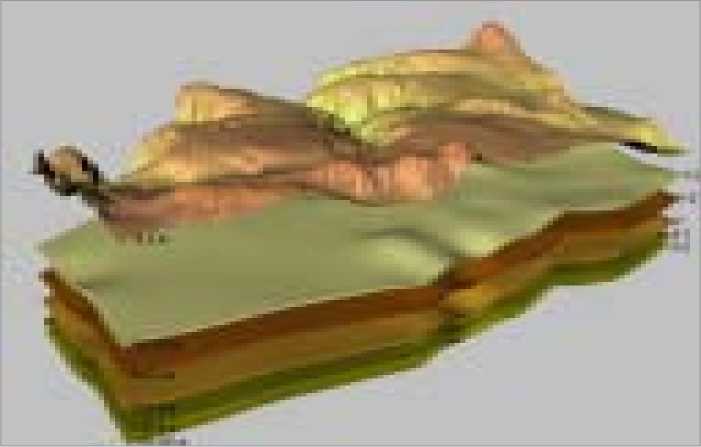

Выполнена геолого-промышленная оценка Чим-Лоптюгского месторождения горючих сланцев . Геологопромышленная оценка стала итогом проведенных в 2008—2011 гг. геологоразведочных работ и технологических исследований. Завершена она подсчетом запасов на участке первоочередной отработки месторождения Чим-Центральный и постановкой их на государственный учет. Разработаны и

Модель строения Чим-Лоптюгского месторождения горючих сланцев

утверждены кондиции для подсчета запасов, которые предполагается использовать в качестве районных кондиций для других участков месторождения и можно распространить на другие месторождения в Тимано-Пе-чорском, Вычегодском и Мезенском бассейнах. Проведенными геологическими и технологическими исследованиями обоснована система разработки месторождения, технология и схема переработки полезного ископаемого (к. г.-м. н. И. Н. Бурцев, к. г.-м. н. В. А. Салдин, Д. О. Машин, Н. С. Инкина и др.).

Разработан метод лазерной плавки бокситов, в результате которой происходит перераспределение вещества с агломерацией титановых минералов и образованием новых фаз. Основным методом переработки бокситов является метод Байера. Для доводки низкокачественных бокситов до пригодных к переработке методом Байера используются различные методы обогащения. В результате лазерной обработки боксита происходит перераспределение вещества с агломерацией титановых минералов и образованием новых фаз. Поскольку линейные размеры исходных зерен минералов титана в бокситах как правило не пре- вышают 20 мкм, то их извлечение традиционными методами затруднительно. После агломерации высокообогащенные титаном зоны достигают размеров 100 мкм, что делает возможным извлечение полезных компонентов классическими методами обогащения (д. г.-м. н. О. Б. Котова, д. ф.-м. н. А. П. Петраков, м. н. с. А. В. Вахрушев).

В пределах Манитанырдского района Полярного Урала проведены иссле- дования, направленные на выявление месторождений особо чистого жильного кварца. Уточнены закономерности развития кварцевых жил, оценено качество кварца как сырья для плавки стекла и синтеза монокристаллов. Выделены жилы с наиболее высококачественным сырьем. На основе результатов исследований выполнены производственные геологоразведоч -ные работы и вскрыты потенциально промышленные жилы. Планируются добычные работы (д. г.-м. н С. К. Кузнецов, к. г.-м. н. И. Н. Бурцев, К. А. Штейников и др.).

Публикации

В отчетном году опубликовано 11 монографий (253.8 п. л.) и 13 отдельных изданий (45.3 п. л.), один тематический сборник (10.8 п. л.), материалы шести проведенных совещаний и конференций (193.5 п. л.). Среди монографий следует отметить такие крупные работы, как «Геохимические индикаторы литогенеза (литологическая геохимия)» Я. Э. Юдовича и М. П. Кетрис объемом 742 с., «Крис-таллогенезис в неоднородных средах» В. А. Петровского, А. Е. Сухарева, В. П. Филоненко и «Девон западного склона севера Урала и Пай-Хоя (стра тиграфия, принципы расчленения, корреляция)» В. С. Цыганко. Кроме того, опубликовано 500 статей и тезисов докладов. Из них: количество статей, опубликованных в зарубежных журналах и рецензируемых отечественных изданиях — 122 (что составляет 1.1 статьи на 1 н. с. — показатель, увеличившийся более чем вдвое по сравнению с прошлогодним); количество статей, материалов конференций и тезисов, опубликованных в зарубежных и отечественных изданиях — 378. Общий объем публикаций сотрудников института за 2011 г. составил — 625.4 п. л., т. е. 5.53 п. л. на 1 н. с. (в 2010 г. — 400 п. л., что составило 3.9 п. л. на 1 н. с.). Важным событием в жизни региона явилось издание Атласа Республики Коми, в создании которого активно участвовали и сотрудники нашего института. Помимо научных трудов были опубликованы и другие, весьма интересные и увлекательные книги. Вышел «в свет» очередной литературный альманах «Пусть россыпями стелются года». Воспоминания друзей и коллег о трагически ушедшем Александре Анатольевиче Беляеве представлены в книге А. А. Иевлева, В. А. Салдина и И. С. Астаховой.

В институте по-прежнему на достаточно высоком уровне проводится популяризационная и научно-пропагандистская работа: сделано около 30 выступлений по радио и телевидению и 223 экскурсии по геологическому музею (2257 посетителей). Кроме того, музей принимал гостей из ряда зарубежных стран.

Научно-организационная деятельность

В прошедшем году институт организовал и успешно провел несколько крупных научных собраний различного уровня: Всероссийское совещание с международным участием «Минеральные индикаторы литогенеза», Международный минералогический семинар «Минералогические перспективы», XIII Всероссийскую палинологическую конференцию «Проблемы современной палинологии». Состоялись также традиционные научные мероприятия: XIV научная конференция «Геолого-археологические исследования в Тимано-Се-вероуральском регионе», в которой приняли участие как сотрудники института, так и студенты столичных вузов РК, XXV Черновские чтения, посвященные научной деятельности крупных ученых В. А. Дедеева и Н. И. Тимонина, юбилейная XX молодежная научная конференция «Структура, вещество, история литосферы Ти-мано-Североуральского сегмента».

В 2011 г. сотрудники Института геологии активно участвовали в разных научных форумах, прошедших как на территории России (33 совещания), так и за рубежом (12 совещаний). Состоялось 25 выездов за границу (в 2010 г. — 35). Сотрудники института приняли участие в Международной геохимической конференции «Гольдшмидт-2011», Международной конференции «Геологические памятники — яркое свидетельство эволюции Земли», в Международном полевом симпозиуме «Позднеплейстоценовые ледниковые отложения из центральной части Скандинавского ледникового щита», VII Хаттоновском симпозиуме по гранитам, Х Международном конгрессе по прикладной минералогии, в XIV Международной

конференции «Инструменты, методы и миссии астробиологии», XXII Конгрессе и Генеральной ассамблеи Международного союза кристаллографов, в 8-й Балтийской стратиграфической конференции, 7-й Европейской кон-ференциия по минералогии и спектроскопии, Международной конференции «Актуальные проблемы современной геологии, геохимии и географии», III Международной конференции «Происхождение и эволюция биосферы» и в совещании Американского геофизического союза. Помимо этого, проводили совместные исследования и консультации в Отделении геологии и наук об окружающей среде Школы наук о Земле Стэнфордского университета (США) и Институте геологии и геохимии горючих ископаемых НАН Украины; провели совместные полевые исследования нижнепалеозойских отложений Прибалтики (Эстония); приняли участие в работе Научного консультационного совета при Международном институте прикладного системного анализа (Австрия). Сотрудники проработали в других странах 230 человеко-дней (в 2010 г. — 497).

Наш институт официально принял восемь иностранных ученых и специалистов, проработавших у нас 114 человеко-дней. Из них трое участвовали в XIII Всероссийской палинологической конференции с международным участием, один — в работе Международного минералогического семинара «Минералогические перспективы», три иностранных специалиста участвовали в полевых исследованиях на Полярном и Приполярном Урале, один ученый работал в лаборатории палеонтологии.

Количество зарубежных и международных организаций, с которыми осуществлялись совместные проекты, достигло 14. В 2011 г. институтом зак лючены договора о научном сотрудничестве с Институтом междисциплинарной науки Гильхинга (Германия) и Геофизической лабораторией Вашингтонского института Карнеги (США), продлен договор о сотрудничестве с Институтом геологии Таллиннского технического университета (Эстония). Заметным событием стал визит в институт посла Канады в РФ Джона Клеберна Слоана.

Также продолжаются исследования по целому ряду заключенных ранее международных проектов: с Институтом геологии и Институтом горючих сланцев Таллинского технического университета (Эстония), Институтом нанохимии и катализа Центра химических исследований ВАН (Венгрия), Департаментом геологии Университета штата Минас Жерайс (Бразилия), Институтом геологии Китайской академии геологических наук, с Отделением геологии и наук об окружающей среде Стенфордского университета (США), факультетом географии и наук о Земле Латвийского университета (Латвия), факультетом наук и технологий кафедры физиологии и биологии развития Уппсальского университета (Швеция), со Школой изучения Океана и Земли Саутгемптонского университета (Великобритания), с Департаментом геологии факультета наук университета Ниигата (Япония) и Геологической службой Финляндии.

Ученые института являются членами различных международных организаций (Международная минералогическая ассоциация, Международная подкомиссия по стратиграфии девонской системы, Международное общество по изучению диатомей, Международная комиссия по прикладной минералогии, Международный комитет по изучению четвертичного периода, Комиссия по оледенениям, Международная комиссия по истории геологических наук, Европейский Союз геонаук, Международная ассоциация глинистых минералов, Международное геохимическое общество, Международная ассоциация цеолитов). В прошедшем году С. Н. Шанина была избрана членом Научного консультационного совета (SAC).

В целях взаимного обмена новейшей научной информацией и координации исследований Институт геологии поддерживает традиционные связи со многими центральными (ГИН, ИГЕМ, ФИАН, ИСГРЭ, ГЕОХИ, ПИН) и региональными академичес-

кими (ИГиГ УрО, ИГф УрО, ИГ Карел. и ГИ Кол. НЦ, ИГ УНЦ УрО) и отраслевыми институтами (ВСЕГЕИ, ВНИГРИ, ВНИГНИ, ЦНИГРИ), ведущими вузами страны (МГУ, СПбГУ, СПбГГИ, УГГГТУ и др.). Особенно тесно мы сотрудничали с высшими учебными заведениями Республики Коми — СыктГУ, УТГУ, КГПИ, СЛИ; с производственными геологическими организациями и отраслевыми институтами, работающими в регионе, — ООО «Комигеоло-гия», ЗАО «МИРЕКО», «Голд Мине-ралс», ФГУП «Центркварц», ООО «Рудная промышленная компания», ЗАО «Кожимское разведочно-добычное предприятие», ООО «Лукойл-Коми», ООО «Уникристалл Коми», ООО «Геотранснефть», ООО «Геонорд», ООО «Монди СЛПК», ОАО «Ямальская горная компания», ФГУП «Ухтанефтегазгеология», ОАО «Север-геофизика», ТП НИЦ и др. Со многими из этих организаций выполнялись совместные работы по конкретным научным и прикладным проблемам геологии. Координация этих работ осуществлялась как по прямым связям, так и через Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми, Министерство промышленности и энергетики Республики Коми, Министерство экономического развития Республики Коми и Территориальное агентство по природопользованию Республики Коми.

Экспедиции

За прошедший полевой сезон в Институте геологии было сформировано 170 отрядов, в число которых входили 152 человека. Число ч/дн в поле — 35853. Объем бюджетного финансирования составил 4488.9 тыс. руб. Кроме этого, были привлечены дополнительные средства из внебюд

жетных источников — 128.8 тыс. руб. Полевые работы проводились в различных районах Республики Коми, на территории Ненецкого автономного округа и Республики Крым (Украина), в Свердловской, Кировской, Ленинградской и Костромской областях. Экспедиции были начаты в мае и завершены в конце сентября. Особых чрезвычайных происшествий во время проведения экспедиционных работ отмечено не было. В полевых исследованиях наших сотрудников участвовали коллеги из-за рубежа: в отряде В. А. Матвеева работал П. Э. Мянник (Эстония). Традиционно работали два студенческих отряда, сформированных совместно с кафедрой геологии Сыктывкарского государственного университета. Первый отряд, состоявший из студентов, окончивших первый курс, под руководством Т. П. Майоровой, проходил учебную геологическую практику в Сыктывдинском районе РК и Республике Крым. Второй отряд, руководимый Д. Б. Соболевым, объеди нял второкурсников и проводил работы на Полярном Урале. Одним из самых впечатляющих результатов прошедшего полевого сезона была сенсационная находка костей дунк-леостеуса на Северном Тимане — самого страшного зверя эпохи кистеперых рыб. Этот хищник обитал в океане 370 млн лет назад. Автор находки — П. А. Безносов. Эта новость попала в центральные СМИ.

Кадры и финансирование института

Современная кадровая структура института выглядит следующим образом: нормативная численность — 228 чел., списочный состав — 244 чел. (150 женщин и 94 мужчины) и 8 внешних совместителей. В штате института 113 научных сотрудников, из которых 22 доктора наук (из них 2 — совместители) и 60 кандидатов (в том числе 1 совместитель); 112 инженерно-технических работников (из них с высшим образованием 80 человек) и 19 — младший обслуживающий персонал и рабочие. Средний возраст всех сотрудников института — 44.9 лет, научных сотрудников — 46.3 года, докторов наук — 61.1 года, кандидатов наук — 45.6 года, научных сотрудников без степени — 36.9 года. Молодых сотрудников (до 35 лет включительно) — 56, из них научных — 37. Работающих пенсионеров в штате — 85 чел., из них на полной ставке — 74.

В 2011 г. на кафедре геологии Сыктывкарского государственного университета в качестве преподавателей работали 28 сотрудников Института геологии, в том числе 10 докторов (из них один академик) и 15 кандидатов геолого-минералогических наук. Прочитано лекций — 749 (1498 часов), проведено более 300 лабораторных занятий, выполнено 39 курсовых и 10 дипломных работ. Совместные фундаментальные исследования Института геологии и СГУ ведутся по теме «Условия формирования золоторудной минерализации севера Урала и Тимана». На кафедре геологии СыктГУ состоялся одиннадцатый выпуск специалистов-геологов в количестве 10 человек. Закончившийся год был юбилейным — кафедре геологии исполнилось 15 лет. За этот период подготовлено более 200 молодых специалистов-геологов и 11 физиков-геологов, подавляющее большинство из которых работают в геологической отрасли и геологической науке.

2007 119367

2008 164500

2009 166418

2010 158770

2011 172558

Общий объем финансирования, тыс. руб

82.9

Базовое бюджетное финансирование

■ Целевое бюджетное финансирование