Институт собственности в национальной экономике: структура и импульсы развития

Автор: Тараканов П.Ю.

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 5, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются теоретико-методологические вопросы функционирования института собственности в национальной экономике. Отмечается, что его реформирование в современных условиях является результатом глобальных преобразований в сфере общественных взаимодействий. Институт собственности репрезентируется как динамичный социальный организм, определяющий природу всех других существующих в обществе систем и отношений. Проведен анализ категориального аппарата собственности в условиях институциональной экономики. Обоснован эволюционный путь преобразования внутрисоциальных систем и использование положений, связанных с трудовым способом присвоения благ как «ядра» института собственности. Рассмотрены особенности его функционирования в информационном обществе. Заключается, что проблема снятия отчуждения присвоением в нем представляется одной из острейших и требующих безотлагательного решения ввиду усиления поляризованности человеческого сообщества в этом отношении и нарастании конфликтности между его членами.

Собственность, формы собственности, институциональная экономика, институты, теория присвоения, потребность, интеллектуальный продукт, государственная собственность

Короткий адрес: https://sciup.org/149145852

IDR: 149145852 | УДК: 330.111 | DOI: 10.24158/tipor.2024.5.22

Текст научной статьи Институт собственности в национальной экономике: структура и импульсы развития

Saratov, Russia, ,

Отношения собственности не являются устойчивыми, а существуют как постоянно меняющийся социальный организм. Инструментом его изучения должна быть определённая система методов, применение которой позволит провести всестороннее и глубокое обследование всех его подсистем и «налаживание» его развития в необходимом направлении.

Основополагающими для государственного управления и реализации развития экономической системы страны являются подходы к трактовке сущности и изучению функционирования государственной собственности: ресурсный (или факторный), функциональный, институциональный и социально ориентированный. При этом приоритет в общей программе исследования данного феномена отдаётся институциональной теории.

Представители этого направления считают, что основным элементом экономической системы является институт собственности. И именно он определяет природу всех других существующих в обществе систем и отношений (Шавкунова, 2015: 49). Однако налицо множество теоретических «пробелов» этой концепции, в частности, отсутствие единого мнения о составе реальных институтов, следствием чего становится невозможность их унификационного описания.

Целью данной статьи является анализ категориального аппарата обозначенной теории собственности с опорой на понимание института последней как системы, структура которой сформирована в соответствии с устоявшимися подходами к идентификации категорий, объектов и субъектов собственности, ее типов, форм, видов.

Достижение поставленной цели обусловило использование комплекса методов работы, таких как научное абстрагирование, анализ и синтез, обобщение, системно-структурный метод. Теоретико-методологической основой исследования стал инструментарий междисциплинарного синтеза: концепции и гипотезы классической науки, фундаментальные положения теории институционализма, методологические постулаты институциональной политической экономии.

В общей программе современных исследований проблемы собственности приоритет закрепился именно за институциональной теорией. Однако требуют углубленного изучения вопросы, связанные с теоретико-методологическими аспектами ее развития, в первую очередь касающиеся категориального аппарата, методологической определённости, содержания и места научных дефиниций в концептуальных построениях. И здесь снова проявляются проблемы, связанные с неоднородностью подходов к анализу экономической деятельности, характеризующихся существенными методологическими различиями, в том числе в определении базовых категорий институционализма.

По мнению Дж. Ходжсона, участника постоянных методологических дискуссий и дебатов относительно природы институтов, «проводить любой анализ функционирования институтов (организаций), не имея адекватного представления о том, что это такое, нельзя ... У нас есть возможность, устранив некоторые препятствия, найти такие дефиниции, которые могли бы удовлетворить всех учёных» (Ходжсон, 2007: 28). На основе анализа зарубежных исследований он сформировал собственное отношение к определению институтов «как системы устоявшихся и общепринятых социальных правил, структурирующих социальные взаимодействия» (Ходжсон, 2007: 28).

В работах других исследователей определение института базируется обычно на понятии нормы или правила, определяющего те или иные аспекты социально-экономической деятельности субъектов или их групп1.

Констатируя отсутствие в институциональной теории разработанной системы категорий и размышляя над вопросом возможно ли «построить систему институциональных категорий в принципе», А. Гриценко даёт ответ, что «возможно, но только в органическом единстве с системой социально-экономических категорий» (Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований …, 2008). При этом под институциями рыночной экономической системы исследователь понимает «разновидность норм права, условий и средств их реализации, направляющих взаимодействие экономических субъектов, действующих на принципах частной собственности по обеспечению собственных и общественных интересов. В них отражаются не только общественные условия и статус экономических субъектов, но и порядок их действий, институции охватывают как возможности деятельности, так и ответственность за неё. Они представлены обычаями и письменными установками в форме законов, постановлений, распоряжений, правил и т.п., образуют среду взаимодействия субъектов. При этом институции должны соответствовать целому ряду требований, в первую очередь состоянию общества и уровню развития субъектов» (Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований …, 2008: 532).

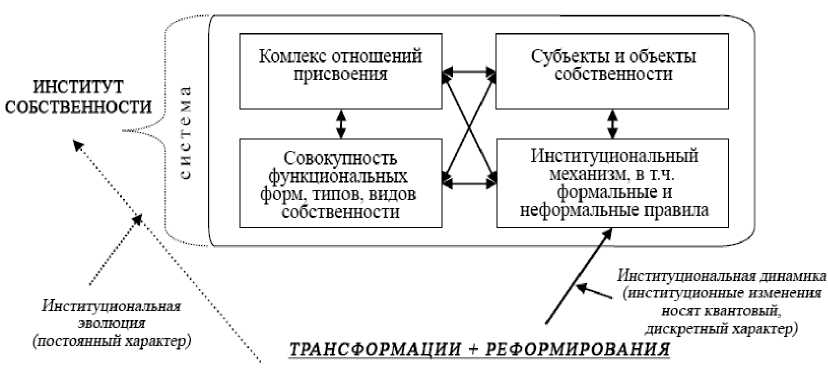

По нашему мнению, противоречия в постановке обозначенной проблемы могут быть нивелированы, если рассматривать эволюционный путь преобразования институтов-систем и предположить, что изменение формальных правил имеет дискретный (точечный) характер. Таким образом, можно утверждать, что динамика данного процесса зависит от действия институциональных механизмов. Структура последних изменяется в результате общественной эволюции, а в их элементах под действием различных факторов – объективных и субъективных (в том числе реформирования) – могут происходить более быстрые и резкие изменения (рис. 1), субъектом (инициатором) которых в тоталитарном обществе является государство или монарх, в либерально-демократическом – государство и индивиды, в обществе самоуправления (делиберативное общественное устройство) – индивиды.

Рисунок 1 – Институциональная эволюция и процессы институциональных изменений в системе собственности

Figure 1 – Institutional Evolution and Processes of Institutional Changes in the Property System

В любом случае функционирует механизм, направленность которого зависит от целей институциональных предпринимателей. А если этой чёткой направленности нет, значит, это переходное общество, находящееся в кризисном состоянии.

В основе методологии исследования собственности лежат некоторые положения, связанные с трудовым способом присвоения благ. Следует отметить то, что именно труд выступает основой этого процесса, но социально-экономическую форму присваивающей деятельности принимает лишь та его разновидность, с помощью которой вырабатываются блага, предоставляемые гражданам на конкурентной основе. Присвоение рассматривается как социально-экономический феномен и «субстанциональный атрибут» (Собственность в системе социально-экономических отношений: теоретико-методологические и институциональные аспекты …, 2005: 64) собственности, который проявляется исключительно в рамках определённой исторической общественной формы.

Присвоение личностью своей рабочей силы является первой фазой в системе; потребительские предпочтения, отвечающие на инвестиционный спрос, в процессе обмена приобретают социально ориентированный характер в производственном секторе, то есть конечное присвоение характерно для фазы распределения общественного производства.

Современную социально-экономическую основу общества определяет диалектическое единство интересов человека как личности и как члена общества одновременно. Базовые основы реальной свободы и социальной защищенности рабочего формируют его настоящее и будущее бытие. Однако в процессе создания информационного общества возрастает роль собственности личности на человеческий капитал, к которому относится интеллектуальный резерв и способности к творческому труду.

Диверсификация потребностей человека как личности и как члена общества в рамках конкретной социальной структуры влияет на формы и способы присвоения, изменяющиеся и усложняющиеся под влиянием общественно-экономического прогресса. Ручной и рутинный труд (отсутствие творческих основ) свойственен доиндустриальной экономической системе; трудовая деятельность, основанная на использовании машин в производстве, характерна для индустриальной экономической системы; современный этап трансформации информационного общества в цифровое предполагает доминирование интеллектуального труда, в процессе которого создается соответствующий продукт.

Общественная форма присвоения определяется отношениями, возникающими в результате этого процесса, формирующими их рамки, условия и правила. Производственно-трудовой способ присвоения является основным и определяет другие, обеспечивающие процесс формирования рабочей силы для производства и формирующие доходы работников в иной сфере через распределение конечного продукта, такие как социализированный, капиталоориентированный, рентоориентированный, а также различного рода смешанные и диверсифицированные способы присвоения (Собственность в системе социально-экономических отношений: теоретико-методологические и институциональные аспекты …, 2005: 69).

Исследователи трактуют понятие собственности как систему «экономических и юридических отношений, характеризующих социально-экономические и организационные формы присвоения имущества» (Шавкунова, 2015: 66).

Таким образом, систему собственности можно определить, как единство различных элементов и звеньев, находящихся в перманентном взаимодействии и развитии с формированием в экономической системе собственной «ниши».

В дальнейшем исследовании мы опираемся на понимание процесса присвоения как «ядра системы собственности» (Собственность в системе социально-экономических отношений: теоретико-методологические и институциональные аспекты …, 2005: 66) и как базового элемента ее института, опираясь на структуру, предложенную на рис. 1.

Формируется противоречие между личной собственностью человека и принадлежащей ему как члену общества. Разрешать его возможно в рамках предложенной структуры института собственности как системы путём формирования соответствующих механизмов. Проблема приобретает особое значение в период реформирования системы собственности в соответствии с потребностями трансформации всей общественно-экономической структуры в направлении развития в нашей стране социальной ориентированной экономики с одновременным формированием информационного общества и новой цифровой экономики.

Представим характеристику обозначенных элементов системы института собственности, основываясь на определённых нами методологических подходах.

На этапе трудового присвоения ценности исходными объектами собственности выступают экономические ресурсы, являющиеся потенциальными факторами производства: земля, финансовый и интеллектуальный капитал, рабочая сила, а также сам труд, в процессе которого потенциальные факторы производства превращаются в действующие. Личность как субъект экономической формы присвоения всегда заинтересована в результате труда, интегрально выраженном его долей в конечном продукте общества, которая в переходной экономике зависит от экономической и политической власти и действующих механизмов распределения и перераспределения конечного продукта.

Социальная ориентация экономической деятельности осуществляет соответствующее влияние на объектную структуру собственности, имеющую выражение в росте удельного веса товаров и услуг потребительского назначения. Объектами собственности являются социальные ценности, такие как доступность услуг социальной инфраструктуры, возможность реализации человеческого капитала и др. Сейчас в результате технологического прогресса наблюдается мультипликативный рост инновационных продуктов интеллектуального труда как объектов интеллектуальной собственности, являющихся основой материального и духовного производства в информационном обществе. Специфическими объектами собственности можно считать экономическую и политическую власть, а также общественные блага как институты в виде норм и правил, вырабатываемых социальными группами и самим обществом (Собственность в системе социально-экономических отношений: теоретико-методологические и институциональные аспекты …, 2005: 108).

При переходе от индустриально-рыночной к информационно-сетевой экономике сведения становятся формой продукта и объектом собственности. Отмечая существенные отличия законов воспроизводства информационного продукта от материально-вещественных благ, следует признать необходимость разработки «особых» подходов, соответствующих новой экономической структуре, формирующейся в настоящее время (Гриценко, 2014: 482).

Формирование такого типа экономики сопровождается принципиально новыми явлениями и изменениями, происходящими в экономической реальности, осмысление которых должно опираться на углублённое изучение сущностных процессов и «требует корректировки концептуальных основ понимания экономических процессов» (Гриценко, 2014: 403).

Из противоречивой природы собственности и собственника вытекает следующее понимание: «кто осуществляет трудовой способ присвоения, определяется как экономический ... собственник. Ему “противостоит” институциональный собственник, то есть тот, кто присваивает нормы и правила, регулирующие систему отношений по поводу трудового способа присвоения ... Экономический собственник, как правило, контролирует полезность блага; институционального собственника беспокоит, прежде всего, его ценность» (Собственность в системе социально-экономических отношений: теоретико-методологические и институциональные аспекты …, 2005: 50).

По определению К. Маркса, субъекты собственности – это «люди, одарённые сознанием, поступающие обдуманно или под влиянием страсти, стремящиеся к определённым целям» (Маркс, Энгельс, 2022).

Рассматривая общественную природу собственности, следует сказать, что объекты собственности принадлежат или индивиду, или коллективу, или государству и т.п.

Изучение опыта функционирования государства с развитыми традициями рыночного хозяйства, а также в постсоветских странах, когда объектом собственности становится само государство, а его «собственниками» – чиновники соответствующих властных структур, подчёркивает необходимость переосмысления роли и места государства в общей системе отношений присвоения благ. Институциональный подход определяет государственную собственность «как совокупность правил и норм, призванных регулировать и защищать доступ государства к определенному набору ценностей» (Разумова, 2015: 85).

К сожалению, государство пока не стало полноправным экономическим собственником, а наоборот: власть имущими были созданы препятствия для формирования эффективных рыночных отношений и развития процессов социализации государства, создания общественно-экономической системы и системы собственности, поэтому сейчас актуализируются вопросы создания конкретного механизма влияния на власть в обеспечении эффективного и социализированного управления общественными ценностями.

Изменения технико-технологического и экономического базиса социума на переходе от индустриально-рыночной к информационно-сетевой экономике приводят к преобразованию всех систем общества, к существенным изменениям в субъектно-объектных отношениях. Информация становится ведущей формой продукта, Интернет – её естественной средой обитания, а сетевой человек – владельцем; возрастает роль интеллектуальной собственности как особой системы, «представляющей совокупность информационно-личностных отношений по поводу присвоения цифрового продукта» (Коречков, Леженина, 2018: 2).

Характеризуя структуру собственности, можно считать её интегральной по отношению к другим структурам по типам, формам и видам, и следует отметить, что их понимание зависит от анализа отношений владения, присвоения, взаимодействия субъектов собственности, системы её объектов. Можно обозначить три основных подхода к интересующей нас проблеме: экономико-правовой или смешанный (теоретическая основа форм собственности и их структуры связана с экономическими правомочиями, с ограничением доступа к ресурсам, с мотивами хозяйствующего субъекта, с трансакционными издержками); подход, увязывающий формы собственности с особенностями способов присвоения продукта; подход, в основе которого лежит спецификация экономических благ по формам и видам собственности.

Следует рассмотреть логико-гносеологическую конструкцию взаимосвязи общего и особого в качестве основы понимания системы собственности и её элементов. Анализируя взаимосвязь частной и общественной собственности, можно обосновать их соотношение именно как «общее» и «особое». При этом исследователи относят их к различным элементам социальноэкономического базиса современного гражданского общества.

Важным для нашего исследования является понимание того, что общая и частная формы собственности не являются противоположностями, то есть «вместо споров о том, какая форма собственности “лучше”, следует развернуть дискуссию о механизмах их развития, взаимодействия и соответствия требованиям общечеловеческой этики, социальной справедливости и экономической эффективности» (Собственность в системе социально-экономических отношений: теоретико-методологические и институциональные аспекты …, 2005: 105).

Эти две формы собственности взаимодействуют как один элемент системы «институт собственности», который является базовым для институциональной системы государства, формирующим социально-экономический базис современного гражданского общества.

Применительно к частной собственности считаем необходимым обозначить, что реально экономические агенты всегда используют общественные ресурсы и блага, такие как земля, вода, воздух, полезные ископаемые и другие природные ресурсы, созданную в стране инфраструктуру для развития и отдыха, достижения системы науки и образования, медицинскую сферу, накопленным социальным и человеческим капиталом нации и другими наработанными обществом, в том числе и предыдущими поколениями, условиями социальной жизни. Поэтому все экономические агенты должны осознавать свою ответственность за собственность, находящуюся на территории государства, эффективно использовать её и воспроизводить в пользу всего общества, заботясь также и о будущем поколении своих потомков, которые также имеют права на ресурсы.

В целом можно заключить, что собственность фиксирует общественные условия и порядок доступа субъектов к необходимым ресурсам и таким образом идентифицирует общественный статус индивидов в сфере хозяйствования. Индивидуальное развитие людей оказывает существенное влияние на изменения исторических форм собственности, они всегда эволюционировали под давлением необходимости установления нового способа взаимосвязи между акторами в общественном производстве в соответствии с уровнем развития производительных сил общества. Поскольку формы собственности фиксируют общественный статус индивидов в экономической сфере, характер их зависимости, состояние относительной обособленности, это означает, что именно в них отражён общественный уровень зрелости индивидов, который и проявляется в определённой совокупности присущих им потребностей и способностей. Поэтому реализация отношений собственности предполагает активное действие экономических субъектов, направленное на взаимообмен между ними ради обеспечения потребностей и реализации способностей, достижения индивидуальных целей, а предметом обмена становятся права собственности. Таким образом, общественный статус субъектов экономической сферы определяется наличием у них прав собственности на ресурсы, которые они используют в хозяйственной деятельности.

Понимание того, что каждый индивид является уникальной личностью в обществе, и ценность его жизни, а также естественную потребность во всестороннем развитии и творческой реализации способностей должно выражать и обеспечивать демократическое общество, приводит к выводу, что в пределах страны общество является конституирующим собственником национального богатства (материальной и нематериальной формы), а каждый гражданин, по сути, является «условным совладельцем» любого имущества, любой существующей формы собственности. Эту условную долю можно определить, как право, являющееся «законсервированным» до момента возникновения у общества потребности к вмешательству в деятельность фактического действующего собственника при определённых обстоятельствах, которые угрожают природной среде, негативно влияют на сбалансированное развитие экономики и создают проблемы её воспроизводству, являются вредными для граждан и др.

В рамках системной парадигмы анализа взаимосвязанного единства всего многообразия форм и видов собственности, которые постоянно меняются в соответствии с состоянием общественного развития, целесообразно регулировать значимость форм и видов собственности, выделяя из них ведущие для решения конкретных задач для достижения социально-экономической системой её цели.

Анализируя переход к качественно новому этапу социально-экономического развития, имеющему разные названия, в том числе и «постиндустриальная эпоха», следует отметить, что задолго до начала нынешнего века возникли и по инерции продолжаются споры об абсолютных преимуществах частной или общественной собственности. И нельзя сказать, что история в своём развитии сняла этот вопрос.

В социокультурном типе развития общества, пришедшем на смену естественно-историческому, существенно меняется характер труда, он всё больше становится всеобщим. Поэтому нельзя однозначно обозначить приоритет частной или государственной формы собственности.

В Сети, где информация является общедоступной, пользователи становятся её собственниками (совладельцами), за исключением объектов интеллектуальной собственности, в этом случае индивидуальная и общественная собственность диалектически совпадают. Обозначенные и другие проблемы, связанные с переходом к новому типу развития, ещё не осознаны в обществе и требуют изучения (Гриценко, 2014: 483).

Нельзя оставить без внимания также развитие экономической концепции режима собственности. В сферу исследований современной экономической теории знание о ней было привнесено работой Г. Демсеца, в которой говорится об «идеализированных формах» или «системах» собственности (Demsetz, 1967). В дальнейшем это понятие использовал Д. Бромли, дополнив концепцию введением новых понятий – «режим несобственности» (свободный доступ к ресурсам) и «режим ресурса», но без разъяснения содержания их сопряжения с термином «режим собственности» (Bromley, 1989).

Э. Остром связывает понятие режима собственности с правилами, «которые устанавливаются внутри любой группы (в порядке её самоорганизации) или задаются “сверху” (например, государством)...» (Schloger, Ostrom, 1992). Режим собственности определяется совокупностью прав, вытекающих из пяти правил: «доступ – право войти в контакт с ресурсом; извлечение – право получать некоторый продукт от использования ресурса; управление – право регулировать способы использования ресурса и его изменения; исключение – право определять, кто будет иметь доступ к ресурсу, и как это право может передаваться; отчуждение – право продавать или передавать в аренду (временное пользование) предыдущие два правила» (Тамбовцев, 2015: 14).

Темой дальнейших исследований Э. Остром стала проблема управления общими ресурсами, права на использование которых принадлежит сразу многим субъектам деятельности – индивидам или организациям. Открытие исследователя заключается в том, что при определённых условиях возможны такие режимы существования и функционирования общих ресурсов, при которых они поддерживаются в нормальном состоянии, оставаясь при этом в режиме совместного использования (Ostrom, 2009).

Авторы труда по институциональной экономике под редакцией А. Аузана рассматривают режим собственности как «совокупность правил, определяющих условия доступа к тому или иному ресурсу, порядок выбора вариантов его использования и получения дохода от использо-вания»1. К режимам собственности они относят режим свободного доступа, частной, коммунальной и государственной собственности, анализируя их как дискретные институциональные альтернативы, основным принципом выбора которых является минимизация трансакционных и производственных затрат.

Сформированная система собственности на основе устоявшихся подходов к пониманию ее типов, форм и видов, по нашему мнению, определяет их связь между собой и механизмом функционирования отношений собственности. Взаимодействие норм и правил в рамках трудового способа присвоения благ и общественной формы этого процесса превращает их в реальные модели стабильного взаимодействия экономических агентов и формирует механизм функционирования отношений собственности.

Таким образом, можно определить проблему снятия отчуждения присвоением как одну из наиболее острых и актуальных в связи с ростом разрыва между богатством и бедностью как внутри стран, так и между отдельными государствами. «Если не удастся найти адекватные современному уровню развития общества и человека механизмы снятия отчуждения присвоением, мир погрузится в глубокий и всеобъемлющий конфликт» (Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований …, 2008: 157). Таким образом, проблему снятия отчуждения присвоением мы связываем с институциональными механизмами системы собственности, требующей отдельного рассмотрения в дальнейшем.

Список литературы Институт собственности в национальной экономике: структура и импульсы развития

- Гриценко А.А. Институциональная политическая экономия: предмет, методология, содержание. LAP LAMBERT, 2014. 505 с.

- Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований / под ред. А.А. Гриценко. Харьков, 2008. 928 с.

- Коречков Ю.В., Леженина Л.А. Информационный капитал как новая форма интеллектуального капитала в экономических моделях цифровой экономики // Вестник Евразийской науки. 2018. Т. 10, № 3. С. 1–8.

- Маркс К., Энгельс Ф. Капитал. Происхождение семьи, частной собственности и государства. М., 2022. 640 с.

- Разумова Е.В. К вопросу об определении сущности государственной собственности // Имущественные отношения в РФ. 2015. № 9 (168). С. 82–89.

- Собственность в системе социально-экономических отношений: теоретико-методологические и институциональные аспекты / под ред. В.И. Жукова. М., 2005. 408 с.

- Тамбовцев В.Л. Права, формы и режимы собственности // Экономическая наука современной России. 2015. № 1 (68). С. 7–18.

- Ходжсон Дж. Что такое институт? // Вопросы экономики. 2007. № 8. С. 28–48.

- Шавкунова И.С. Институциональная экономика. Иркутск, 2015. 113 с.

- Bromley D.W. Property Relations and Economic Development: The Other Land Reform // World Development. 1989. Vol. 17, № 6. P. 867–877. https://doi.org/10.1016/0305-750x(89)90008-9.

- Demsetz H. Towards a Theory of Property Rights // The American Economic Review. 1967. Vol. 57, iss. 2. P. 47–359.

- Ostrom E. A General Framework for Analyzing Sustainability of Social-Ecological Systems // Science. 2009. Vol. 325, iss. 5939. Р. 419–422. https://doi.org/10.1126/science.1172133.

- Schloger E., Ostrom E. Property-Rights Regimes and Natural Resources: A Conceptual Analysis // Land Economics. 1992. Vol. 68, iss. 3. P. 249–262. https://doi.org/10.2307/3146375.