Инструмент «заказчик-подрядчик» как фактор повышения эффективности системы подготовки рабочих кадров на региональном уровне

Автор: Биматов М.Р., Игнатова А.В.

Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi

Рубрика: Проблемы управления развитием человеческого потенциала

Статья в выпуске: 1, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены состояние и пробле- матика системы подготовки кадров в сфере экономики для предприятий и организаций и предлагается как инструмент решения проблем, сложившихся в данном секторе, введение новой схемы взаимоотношений между потенциальны- ми работодателями, являющимися в конечном счете потребителями большей части трудовых ресурсов, и государством, которое через систе- му подведомственных исполнителей занимается подготовкой кадров. Авторы предлагают четко разделить роль «за- казчика» и «подрядчика» образовательных услуг через создание при организациях, представляю- щих интересы бизнеса, центров профессиональ- ного развития (возможно, на базе центров заня- тости населения).

Производительность труда, подготовка кадров, кадры, обучение, трудовые ресурсы, предприятия, бизнес, учебные заведения, среднее профессиональное образование

Короткий адрес: https://sciup.org/147204030

IDR: 147204030 | УДК: 658.310.9

Текст научной статьи Инструмент «заказчик-подрядчик» как фактор повышения эффективности системы подготовки рабочих кадров на региональном уровне

Цель статьи – структурировать проблемы подготовки рабочих кадров для экономики и сформировать подходы к созданию концепции координации подготовки кадров через построение инструмента «заказчик-подрядчик» на реги- ональном уровне.

Модернизация – неизбежный путь эволюционного развития российской экономики, обусловленный необходимостью повышения производительности труда. Модернизация, как техническое и технологическое перевооружение, является мощным социальным рычагом. Во-первых, это высвобождение низкоэффективных трудовых ресурсов, во-вторых, рост потребности в узкопрофильных специалистах. Таким образом, с одной стороны, модернизация порождает изменение структуры спроса на кадры, но, с другой стороны, наличие кадров является необходимым условием реализации модернизации.

По данным одного из крупнейших российских сайтов по трудоустройству верхнюю строчку рейтинга наиболее востребованных на рынке труда профессий на начало 2012 г. заняли рабочие профессии, требующие квалификации, – механики, токари, электрики и др. На их долю пришлось порядка 12% всех запросов работодателей (в то время как на программистов приходится чуть более 1% запросов) [5].

В результате структурных изменений спроса на кадры предприятия ощущают дефицит рабочей силы, а неконкурентоспособные работники остаются вне экономики. Другими словами, они, во-первых, не участвуют в создании ВВП, во-вторых, создают нагрузку для государства, в-третьих, провоцируют

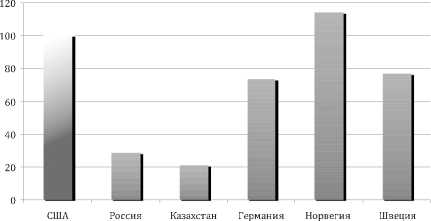

Производительность труда экономик стран, в % от США

рост социальной напряженности и протестных настроений.

Структура обращений в службу занятости населе ния (СЗН) демонстрирует, Рис. 1. Производительность труда экономик стран, что более 85% – это не в % от США

«жертвы обстоятельств», а те, кто оказался неконкурентоспособен в условиях рынка, причем треть из них – это хронические безработные. По факту при существующих подходах государства к работе с хроническими безработными эту группу населения можно расценивать с экономической точки зрения как выпавшую из состава

Структура "клиентов" службы занятости населения Пермского края

■ Уволенные по причине текучести кадров, 49,7% н Не работавшие более года, 30,8% м Высвобожденные работники, 10,2% и Выпускники учебных заведений, ищущие работу впервые, 6,2% м Другие категории, 3,1%

Рис. 2. Структура «клиентов» службы занятости населения Пермского края

экономически активного населения и практически не имеющую перспектив вернуться в его состав. Эта тенденция имеет прямое негативное влияние на ВВП и на рост социальной неудовлетворенности граждан.

Проблема состоит еще и в том, что деятельность СЗН в общей системе управления трудовыми ресурсами региона – это «капля в море», она охватывает лишь малую часть экономически активного населения, испытывающего трудности с профориентацией или трудоустройством. Кроме того, более 87% обращающихся в СЗН – те, кто уже не имеет работы [2]; это наглядно показывает, что основная деятельность СЗН концентрируется не на профилактике безработицы, а на решении проблем по мере их возникновения.

С нашей точки зрения, цель работы с трудовыми ресурсами – это, по сути, уравнивание спроса и предложения, т.е. приведение качества трудовых ресурсов в соответствие с запросами бизнеса. Нужно добиться того, чтобы качество и количество вновь подготовленных специалистов удовлетворяло потенциальных работодателей, а при высвобождении кадры имели возможность горизонтальной ротации, без снижения уровня квалификации и социального статуса.

Одним из реальных шагов, позволяющих достичь указанной цели, является введение рыночных механизмов в систему подготовки кадров (в начальном и среднем профессиональном образовании) и построение между работодателями и образовательными учреждениями системы «заказчик-подрядчик». Необходимо создать инструмент, при котором промышленные предприятия стали бы заказчиками по отношению к профессионально-техническим училищам [4].

Систему подготовки трудовых ресурсов рабочих специальностей для экономики можно рассматривать как производство. Продукт этого производства – специалисты различных профессий с набором характеристик и компетенций. При этом можно выделить продукт первичной переработки – специалист, получивший профессию, и продукт вторичной переработки – специалист, получивший профессию, с усовершенствованными навыками и компетенциями.

Рынок – рынок труда с показателями спроса и предложения на продукт. Рынок характеризуется монополистическим положением государства в производстве продукта первичной переработки.

План производства – специалисты в нужном ассортименте и нужном объеме.

Заказчики – потенциальные работодатели.

Исполнители – государство (в лице государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования).

Себестоимость продукта формируется из затрат на содержание учебных заведений среднего профессионального образования, выплату стипендий и пособий, содержание аппарата управления системой образования. Инвестиции осуществляются государством за счет бюджета.

Возвратность инвестиций обеспечивается в итоге за счет налоговых отчислений физических лиц и организаций-работодателей.

Описанное «производство» можно назвать успешным, если исполнитель производит нужное количества товара в нужный момент времени, система логистики позволяет заказчику получить продукт, по качеству продукт устраивает заказчика и возвратность инвестиций в виде налогов обеспечивается в максимально короткое время.

Но в действительности система функционирует иначе.

Ввиду отсутствия нормальной коммуникации между заказчиком и исполнителем исполнитель самостоятельно формирует план производства по качеству и количеству. Доля выпускников, подготовленных под запросы и ожидания конкретных работодателей, ничтожно мала. По целевой контрактной подготовке в России обучается лишь около 5% учащихся средних профессиональных учебных заведений [3].

Обучение кадров идет на устаревшем оборудовании по несовременным технологиям. Контроль качества осуществляется исполнителем самостоятельно по им же разработанным стандартам.

Далее часть выпущенных специалистов, лучших по качеству, принимается заказчиками на работу, остальные остаются балластом для государства без работы и на социальном пособии.

Как в практически любой ситуации монополии, качество выпускаемой продукции достаточно низкое, при этом заказчики ввиду отсутствия выбора вынуждены принимать продукт в определенном объеме, практически независимо от его качества, и в дальнейшем самостоятельно «дорабатывать» продукт в собственных учебных центрах либо непосредственно в процессе работы, неся дополнительные издержки и жертвуя производительностью труда.

Те, кто не нашел работы, требуют дополнительных вложений в себя со стороны государства на социальное пособие, повышение квалификации, переобучение и т.д.

В год на функционирование системы в Пермском крае из бюджетов всех уровней расходуется более 4,5 млрд руб. (более 3 млрд руб. на учреждения среднего профессионального образования и 1,5 млрд руб. на систему ЦЗН).

При этом ежегодно в среднем из 15 тыс. специалистов, выпускаемых из учреждений среднего профессионального образования, по плановым показателям предполагается трудоустроить 70%. По факту трудоустраивается только треть выпускников, из них только 15% – по специальности. Для сравнения, в системе высшего образования показатель первичного трудоустройства по специальности составляет около 50%. При такой тотальной экономической неэффективности системы предприятия не заинтересованы в участии в системе подготовки специалистов и, тем более, в ее софинансировании.

Таким образом, на выходе мы получаем систему образования, которая:

-

• не удовлетворяет запросы рынка по количеству подготовленных специалистов;

-

• обеспечивает низкий уровень профессиональной подготовки в теоретическом и практическом плане;

-

• экономически неэффективна: расходы на подготовку одного специалиста несут и государство, и работодатель, и специалист – в форме прямых затрат и упущенной выгоды;

-

• требует большого количества времени на подготовку специалистов;

-

• не управляема законами рынка.

Чем обусловлено возникновение и существование этой системы? Выделим только некоторые факторы:

-

• несогласованность действий заказчиков системы (работодателей) и исполнителей (государства), непрозрачность системы среднего образования для заказчиков;

-

• низкий уровень профориентации - не увязываются на должном уровне характеристики и компетенции человека с получаемой им профессией;

-

• невысокое качество потенциальных трудовых ресурсов. Ввиду непрестижности большинства рабочих профессий они непопулярны у молодежи;

-

• структурный перекос системы образования. Вузы «оттягивают» поток выпускников школ, которые выбирают специальности не по рациональным, а по эмоциональным либо субъективным факторам: престижность специальностей, предоставление отсрочки от армии, желание учиться в крупных городах и др. При этом в экономике возникает перенасыщенность трудовых ресурсов с высшим образованием и дефицит выпускников рабочих специальностей.

Данные факторы, на наш взгляд, можно устранить, только определив единого координатора процессов и наделив его полномочиями и функциями по регулированию системы подготовки кадров для экономики. Нужно, прежде всего, выстраивать систему взаимоотношений с заказчиками, позволяя им влиять на процесс подготовки их будущих сотрудников.

В качестве положительного примера решения проблемы среднего специального образования можно привести опыт Германии. В немецкой модели среднего профессионального образования основополагающим принципом является дуальность - объединение обучения в аудитории с обучением на предприятии, причем по времени модули примерно одинаковы. Каждый потенциальный студент среднего профессионального учебного заведения обязан найти себе место работы на предприятии, которое его будет обучать вместе с образовательным учреждением. Без места на предприятии начать обучение, за небольшими исключениями, невозможно. Таким образом, помимо качества решается и вопрос востребованности специалиста - чем менее актуальна специальность, тем сложнее найти место работы на период обучения. Обучением студентов в Германии занимается более 200 тыс. малых, средних и крупных предприятий, пропускающих через себя чуть менее 1 млн студентов в год. Уровень безработицы среди молодежи составляет около 9% - это один из самых низких показателей в Евросоюзе.

Представляется, что координатором процесса подготовки кадров в России должен выступать представитель интересов бизнес-сообщества. Учитывая сложившуюся систему взаимоотношений между бизнесом, общественными организациями и государством, а также положительный опыт Германии в данном вопросе, роль координатора может взять на себя Торгово-промышленная палата.

В роли исполнителя процессов координации подготовки кадров целесообразно сформировать Центры профессионального развития (ЦПР) при организации, представляющей интересы бизнес-сообщества и имеющей наибольший вес среди аналогичных организаций в городе либо регионе по количеству рабочих мест, созданных предприятиями-членами данной организации.

Территориально такие центры могут быть на базе ЦЗН, так как по существу ЦПР - это реинкарнация центров занятости в новом виде, но сутевая составляющая должна быть закреплена за представителями бизнес-сообщества. В современных условиях ЦЗН следует позиционировать не как последнюю ступень перед хронической безработицей, а как один из первоочередных инструментов профессионального развития субъектов экономики. Такая логика построения взаимоотношений позволит учитывать мнение будущих работодателей при подготовке кадров и интегрировать их в процесс подготовки. На сегодняшний день элементы такой системы реализуются отдельными предприятиями, но исключительно в рамках индивидуальных договоренностей с учебными заведениями, что не носит системного характера и не имеет гарантий для обеих сторон при изменении внешних условий.

Попытаемся обозначить основные координационные функции ЦПР. При ближайшем рассмотрении их несколько:

-

1) профориентация.

Выявление компетенций учащихся школ перед принятием ими решения о выборе будущей профессии. Предоставление информации о востребованности и перспективности профессий и специальностей;

-

2) заказ государству на востребованное образование .

Формирование заказа системе образования на основе аналитики и прогноза рынка труда. Ежегодно должна прогнозироваться структура и количество трудовых ресурсов, которые будут востребованы экономикой на момент окончания ими учебных заведений. Подготовка в соответствии с заказом бизнеса позволит избежать выпуска в рынок заведомо невостребованных специалистов. ЦПР должен анализировать поступающую информацию от средних и крупных предприятий и консолидированную информацию по малому бизнесу и формировать количественный и структурный заказ Министерству образования Пермского края и Агентству по управлению государственными учреждениями. При этом принципиально важным является интеграция крупнейших предприятий-работодателей в процесс прогноза потребности в кадрах и формирования заказа учебным заведениям на их подготовку.

В настоящее время на федеральном уровне при поддержке Министерства социального развития и ряда крупных предприятий инициировано создание интернет-ресурса «Атлас профессий», предоставляющего обширную информацию о профессиях, их актуальности на текущий момент и среднесрочную перспективу. Ресурс молодой и пока только развивается, но уже сейчас можно судить о его полезности как для молодых людей, определяющихся с выбором профессии, так и для работодателей, мотивирующих население на получение нужных и востребованных специальностей [1];

-

3) управление качеством образования .

Бизнес через налоги является косвенным заказчиком услуг государства по подготовке кадров. Соответственно, может и должен принимать у «подрядчика» его работу. В системе оценки качества образования необходимо разрабатывать профессиональные стандарты качества, регламентирующие как процесс подготовки специалистов, так и критерии оценки результата (оценка качества специалистов), которые работодатель хотел бы видеть у выпускников.

Также для повышения конкурентоспособности трудовых ресурсов, снижения издержек бизнеса на переобучение и содержание учебных центров предприятиями одной из ключевых задач является включение будущих работодателей в процесс подготовки специалистов - предоставление мест стажировки и практики на предприятиях для студентов средних специальных учебных заведений и участие работодателей в экзаменационных комиссиях;

-

4) контроль качества трудовых ресурсов (профессиональная сертификация) .

Независимая оценка специалистов на соответствие квалификационным требованиям, проводимая при участии ЦПР, позволит повысить качество привлекаемых работодателями трудовых ресурсов и упорядочить конкуренцию на рынке труда;

-

5) адаптация к изменившимся условиям рынка. Переобучение и повышение квалификации.

Переобучение - это работа над ошибками системы образования либо адаптация к изменяющимся условиям экономики. ЦПР на основе анализа рынка должен формировать заказ обучающим организациям на переподготовку кадров, которая обеспечит гражданам более конкурентоспособное положение на рынке труда;

-

6) создание единой информационной системы .

Создание базы данных, содержащей сведения обо всех этапах управления профессиональным развитием каждого субъекта экономики имеет принципиальное значение для отслеживания эффективности как системы в целом, так и эффективности мероприятий профессионального развития, осуществляемых за счет бюджета, каждого человека в отдельности.

Таким образом, создание описанного механизма позволит корректно распределить роли сторон в системе и сделать потребителей результатов функционирования системы заказчиками системы. При этом все три участвующие стороны получают преимущества от внедрения данного механизма.

Преимущества бизнеса в результате реализации данных мер очевидны:

-

• получение трудовых ресурсов более высокого уровня подготовки;

-

• снижение издержек на самостоятельную подготовку (доработку) трудовых ресурсов;

-

• возможность использования более дешевой рабочей силы, например труда студентов учреждений среднего профессионального образования в период прохождения учебы (оплачиваемая практика);

-

• использование системы объективной оценки уровня подготовки сотрудников через систему профессиональных сертификатов;

-

• возможность влияния на процесс подготовки трудовых ресурсов в системе среднего профессионального образования (среднесрочное планирование) и возможность влияния на систему переподготовки кадров (краткосрочное планирование).

От введения в действие предлагаемой системы получает выгоды и государство:

-

• снижаются издержки на систему образования, многократно обучающую одного и того же человека, но при этом с низким уровнем качества;

-

• снижается уровень социальной неудовлетворенности как следствие безработицы,

-

• повышается эффективность экономики в целом через повышение эффективности ее субъектов.

И, наконец, предложенная схема взаимоотношений имеет очевидные преимущества для экономически активного населения в виде высокого качества образования, обеспечивающего конкурентоспособность на рынке труда; возможности профессионального роста и развития внутри полученной профессии; уменьшения временных затраты на получение образования перед выходом в трудовую жизнь.

Таким образом, предложенная схема взаимоотношений предполагает четкое разделение ролей «заказчик» и «подрядчик», что позволит корректно выстроить систему мотивации, исполнения и контроля всех участников системы подготовки кадров. При этом схема не требует вливания дополнительных финансовых ресурсов, в то же время повышается эффективность бюджетных расходов. Ключевым представителем консолидированных интересов заказчиков (бизнеса) и координатором в системе могут стать ЦПР, создаваемые при организациях, представляющих интересы бизнеса, на базе ЦЗН. Тем самым без усложнения существующей инфраструктуры может быть достигнуто повышение качества подготовки кадров с учетом требований заказчиков и уменьшение уровня безработицы.

Список литературы Инструмент «заказчик-подрядчик» как фактор повышения эффективности системы подготовки рабочих кадров на региональном уровне

- Атлас профессий [Электронный ресурс]. URL: http://atlas.rosminzdrav. ru/(дата обращения: 20.03.2012).

- Безработица в Пермском крае. Итоги 2011 года: отчет службы занятости населения Пермского края [Электронный ресурс]. URL: http://szn.perm. ru/?o=600&e=0 (дата обращения: 23.03.2012).

- Статистика российского образования [Электронный ресурс]. URL: http://stat.edu.ru/(дата обращения: 30.03.2012).

- Чиркунов О.А. Традиционные формы региональной поддержки промышленности//Вопросы государственного и муниципального управления. 2010. № 3. С. 73-88. URL: http://www.ecsocman.edu.ru/vgu/about.html (дата обращения: 29.03.2012).

- Superjob ТОП 20 -рейтинг наиболее популярных запросов рынка труда [Электронный ресурс]//Портал superjob.ru. URL: http://www.superjob. ru/research/articles/2147/superjob-top-20-rejting-naibolee-populyarnyh-zaprosovrynka-truda/(дата обращения: 12.03.2012).

- The International Comparison Program (ICP): fi nal global report [Электронный ресурс]. URL: http://siteresources.worldbank.org/ICPINT/Resources/icp-fi nal-tables.pdf (дата обращения: 20.03.2012).