Инструментальная фиксация врожденных деформаций грудной клетки системой «Matrix rib»

Автор: Комолкин И.А., Афанасьев А.П., Хрыпов С.В., Васильева О.Н.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2013 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования. Анализ результатов хирургического лечения пациентов с врожденными деформациями грудной клетки с использованием инструментария «Matrix rib». Материал и методы. Исследуемая группа представлена 21 пациентом в возрасте от 12 до 18 лет. С воронкообразной деформацией грудной клетки – 2, с килевидной деформацией – 19 больных. Дана характеристика клинического материала по степени и виду деформации грудной клетки. Во всех случаях выполнена торакопластика. Объем хирургического вмешательства зависел от степени и вида деформации. Остеосинтез выполнен при помощи пластин и блокируемых винтов «Matrix rib». Результаты. Миграций металлоконструкций не было. Результаты лечения прослежены в сроки от 6 месяцев до 2 лет. Критерии оценки: правильная форма грудной клетки, формирование костно-хрящевой модели грудино-реберного комплекса. У всех пациентов получен хороший косметический результат. Пластины удалены в сроки от 1 года до 2 лет. Заключение. Полученные результаты позволяют говорить о целесообразности применения и высокой эффективности хирургического лечения врожденных деформаций грудной клетки при помощи инструментария «Matrix rib», позволяющего осуществить стабильный остеосинтез и сохранить полученную коррекцию на протяжении длительного времени.

Воронкообразная деформация грудной клетки, килевидная деформация грудной клетки, торакопластика, остеосинтез

Короткий адрес: https://sciup.org/142121628

IDR: 142121628

Текст научной статьи Инструментальная фиксация врожденных деформаций грудной клетки системой «Matrix rib»

Среди врожденных деформаций грудной клетки 90 % составляют воронкообразные и 8 % килевидные деформации [1]. Синдромы Поланда, Куррарино-Сильвермана, изолированные деформации ребер наблюдаются в 2 % случаев. Воронкообразная деформация грудной клетки (ВДГК) представляет порок развития, проявляющийся различным по глубине и форме западением грудины и передних отделов ребер, нарушением анатомических взаимоотношений в грудино-реберном комплексе (ГРК). Килевидная деформация грудной клетки (КДГК) характеризуется симметричным или асимметричным искривлением кпереди грудины и сочленяющихся с ней ребер. К редко встречающимся видам деформаций грудной клетки относятся синдромы Поланда и Куррарино-Сильвермана [2, 3, 4]. Деформация грудной клетки при синдроме По- ланда возникает вследствие аплазии большой и малой грудной мышц, амастии (отсутствия молочной железы), гипоплазии или агенезии одного или нескольких ребер. Компоненты синдрома Куррарино-Сильвермана: многоплоскостная углообразная деформация тела грудины и всего грудино-реберного комплекса в результате раннего закрытия зон роста между телом и рукояткой грудины. Возникает комбинированный килевороночный вариант деформации грудной клетки [2, 4]. Подобного рода деформация вызывает только косметический дефект, при функциональном обследовании не выявляется каких-либо отклонений от возрастных норм.

Цель исследования. Анализ результатов хирургического лечения пациентов с врожденными деформациями грудной клетки с использованием инструментария «Matrix rib».

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследуемая группа представлена 21 пациентом в возрасте от 12 до 18 лет. Из них с ВДГК - 2, с КДГК -19 больных. У детей с ВДГК диагностирована II степень, асимметричная форма. У пациентов с КДГК в 6 наблюдениях диагностирован корпо-костальный тип, у 6 пирамидальный, у 3 - костальный. В 3 наблюдениях диагностирован манубрио-костальный тип при синдроме Куррарино-Силь-вермана, а также у одного пациента неклассифицируемая деформация с агенезией ребер при синдроме Поланда. Симметричная форма КДГК выявлена в 10 случаях, асимметричная в 8 (табл. 1).

Манифестация заболевания варьировала от рождения до 12 лет. Жалобы на косметический дефект были во всех наблюдениях. В предоперационном периоде всем пациентам проведено обследование. При исследовании функции сердечнососудистой и дыхательной систем в представленной группе нарушений не выявлено. У пациента с синдромом Поланда диагностирована декстракардия. Показаниями к операции были эстетическая неудовлетворённость внешним видом грудной клетки, психо-эмоциональный дискомфорт. Во всех случаях проведено хирургическое лечение.

Таблица 1

Распределение пациентов с КДГК по типу и форме деформации

|

№ |

Тип деформации грудной клетки |

Форма деформации грудной клетки |

Синдром Поланда |

Всего |

|

|

симметричная |

асимметричная |

||||

|

1. |

Пирамидальный |

6 |

– |

– |

6 |

|

2. |

Корпо-костальный |

– |

6 |

– |

6 |

|

3. |

Костальный |

1 |

2 |

– |

3 |

|

4. |

Манубрио-костальный (синдром Куррарино-Сильвермана) |

3 |

– |

– |

3 |

|

5. |

Неклассифицируемый (агенезия ребер) |

– |

– |

1 |

1 |

|

Итого |

10 |

8 |

1 |

19 |

|

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

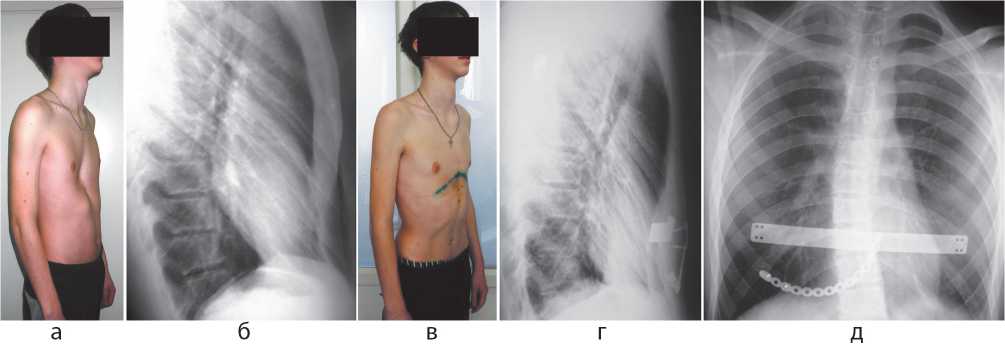

Пациентам с ВДГК выполнена торакопластика с поднадхрящничной сегментарной резекцией деформированных реберных хрящей IV-VII пар ребер, поперечной корригирующей остеотомией тела грудины, мобилизацией ретростернального пространства. Проведен остеосинтез грудино-реберного комплекса в анатомически правильном положении при помощи пластины, установленной ретростернально, с опорой и фиксацией на костные отделы ребер. Учитывая асимметричную форму реберной дуги, была сделана дополнительная резекция ребер, образующих её. Дополнительная фиксация ГРК осуществлена при помощи пластин и блокируемых винтов «Matrix rib» (рис. 1).

В группе пациентов с КДГК распределение по объему оперативного вмешательства зависело от вида и типа деформации. Шести пациентам с пирамидальным, 6 с корпо-костальным и трем с манубрио-костальным (синдром Куррарино-Сильвермана) типами выполнена поднадхрящничная сегментарная резекция деформированных реберных хрящей, корригирующая остеотомия грудины, остеосинтез пластинами и винтами «Matrix rib». Показаниями к корригирующей остеотомии грудины были: ригидная деформация грудной клетки, неполная коррекция деформации после сегментарной резекции хрящевых отделов ребер, деформация тела грудины, ротационная установка грудины в сагиттальной плоскости. Трём больным с костальным типом КДГК выполнена поднадхрящничная резекция деформированных реберных хрящей, остеосинтез пластинами и винтами «Matrix rib». Стернотомия не проводилась (табл. 2).

Рис. 1. Пациент К., 17 лет. Диагноз: воронкообразная деформация грудной клетки II степени. Асимметричная форма. Деформация реберной дуги: а – фото пациента до операции; б – рентгенограмма грудной клетки в боковой проекции до оперативного вмешательства; в – фото пациента после операции; г, д – рентгенограммы грудной клетки в прямой и боковой проекциях после оперативного вмешательства

Таблица 2

Распределение пациентов с КДГК по объему оперативного вмешательства в зависимости от типа деформации

|

Название операции |

Килевидная деформация грудной клетки (тип деформации) |

Синдром Поланда |

Всего |

|||

|

пирамидальный |

корпо-костальный |

костальный |

манубрио-костальный (синдром Куррарино-Сильвермана) |

агенезия ребер |

||

|

Поднадхрящничная сегментарная резекция деформированных реберных хрящей, корригирующая остеотомия грудины, остеосинтез пластинами и винтами «Matrix rib» |

6 |

6 |

– |

3 |

– |

15 |

|

Поднадхрящничная резекция деформированных реберных хрящей, остеосинтез пластинами и винтами «Matrix rib» |

– |

– |

3 |

– |

– |

3 |

|

Протезирование ребер, остеосинтез пластинами и винтами «Matrix rib», установка экспандера |

– |

– |

– |

– |

1 |

1 |

|

Итого |

6 |

6 |

3 |

3 |

1 |

19 |

При симметричных формах для стабильного остеосинтеза было достаточно использования 1 пластины и 6 блокируемых винтов «Matrix rib». В случае с асимметричными деформациями для полной коррекции КДГК применяли 2 предварительно моделированные пластины и 8-10 винтов. Точками опоры во всех случаях служили костные отделы ребер и грудина. Особенностью операции при синдроме Куррарино-Сильвермана была обширная по объему корригирующая остеотомия грудины, что служило основанием к дополнительному остеосинтезу места стернотомии в положении оптимальной коррекции (рис. 2). Деформация грудной клетки исправлена. Выполнен остеосинтез грудино-реберного комплекса 2 пластинами «Matrix rib».

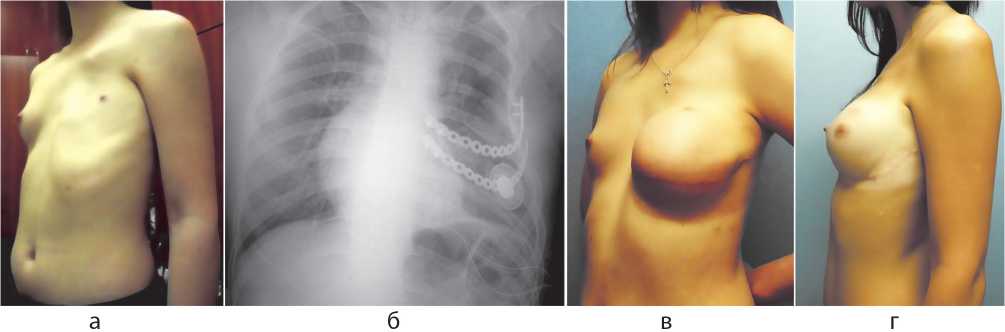

Клиническая картина деформации грудной клетки у пациентки с синдромом Поланда характеризовалась аплазией большой и малой грудной мышц, амастией и агенезией двух ребер слева. При обследовании диагностирована декстракардия. Амплитуда движений в суставах верхних конечностей не нарушена. Первым этапом, с целью формирования прочного каркаса, выполнена торакопластика с протезированием IV-V ребер по передней поверхности грудной клетки слева, остеосинтез 2 пластинами и винтами «Matrix rib». С целью последующего протезирования молочной железы выполнена установка экспандера. Через 6 месяцев вторым этапом экспандер удален. Выполнено протезирование молочных желез (рис. 3).

Послеоперационный период у всех пациентов протекал гладко. Болевой синдром сохранялся на протяжении 3-5 дней после операции. Средний послеоперационный период составил от 10 до 12 дней. У 1 пациента с КДГК диагностирована гематома в раннем послеоперационном периоде в области имплантата. Выполнено дренирование с положительным эффектом. Миграций металлоконструкций не было. Результаты лечения прослежены в сроки от 6 месяцев до 2 лет. Критерии оценки: правильная форма грудной клетки, формирование костно-хрящевой модели грудино-реберного комплекса. У всех пациентов получен хороший косметический результат. Пластины удаляли в сроки от 1 года до 2 лет.

Рис. 2. Пациент Я., 18 лет. Диагноз: синдром Куррарино-Сильвермана. Килевидная деформация грудной клетки. Манубрио-косталь-ный тип. Асимметричная форма: а – фото до операции; б – рентгенограмма грудной клетки в боковой проекции до операции; в – фото после операции; г – рентгенограмма грудной клетки в боковой проекции через 1 год после операции

Рис. 3. Пациентка И., 18 лет. Диагноз: синдром Поланда слева. Агенезия IV-V ребер по передней поверхности грудной клетки слева: а – фото до операции; б – рентгенограмма грудной клетки в прямой проекции. Протезирование IV-V ребер по передней поверхности грудной клетки слева. Остеосинтез пластинами и винтами «Matrix rib». Установка экспандера; в – фото через 6 месяцев после I этапа хирургического лечения. Создан достаточный запас мягких тканей для последующего протезирования молочной железы; г – фото после II этапа оперативного лечения. Сформирована молочная железа

ВЫВОДЫ

Полученные результаты позволяют говорить о целесообразности применения и высокой эффективности хирургического лечения врожденных деформаций грудной клетки при помощи инструментария «Matrix rib», позволяющего осуществить стабильный остеосинтез и сохранить полученную коррекцию на протяжении длительного времени.