Инструментарий по формированию социально-коммуникативных умений и навыков у курсантов вуза МВД России

Автор: Чапрак А.А.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 1-2 (10), 2014 года.

Бесплатный доступ

В последние годы, особенно в связи с происходящими преобразованиями в различных сферах жизнедеятельности нашего общества повышается внимание к деятельности сотрудников органов внутренних дел. В связи с этим возникает необходимость формирования профессионально зрелого специалиста в данной области, обладающего умениями и навыками социально-коммуникативной направленности

Курсант, социально-коммуникативные умения и навыки, формирование, тренинг, модульное обучение, практика, деловая игра, профилактическая беседа

Короткий адрес: https://sciup.org/140106621

IDR: 140106621

Текст научной статьи Инструментарий по формированию социально-коммуникативных умений и навыков у курсантов вуза МВД России

Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности - одна из основных функций государства. Она направлена на защиту жизни, здоровья, собственности, прав и свобод граждан, интересов общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств. Основная роль в этой деятельности отводится сотрудникам полиции, которые в большинстве случаев оказываются первыми на месте происшествия.

Сотрудниками полиции являются граждане Российской Федерации, которые осуществляют служебную деятельность на должностях федеральной государственной службы в органах внутренних дел и которым в установленном порядке присвоено специальное звание, предусмотренное статьей 26 закона «О полиции» [1, ст. 25].

В настоящее время большинство полицейских кадров составляет молодежь - это бывшие выпускники вузов МВД России в возрасте 22 - 25 лет. Как показывает практика, вступая в общественную жизнь с ее правилами, системой ценностей они испытывают некоторые трудности социально-коммуникативного характера, а именно:

-

- не могут взаимодействовать с гражданами и вести равноправный диалог;

-

- не умеют находить конструктивные решения в сложных конфликтных ситуациях.

Разрешение данной проблемы мы видим в создании для курсантов вуза МВД России комплекса условий, способствующих приобретению социального опыта, укреплению социальной роли «Я - сотрудник полиции» и формированию социально-коммуникативных умений и навыков.

Сегодня подразделения системы МВД России нуждаются в профессионально грамотных сотрудниках, обладающих высоким уровнем коммуникабельности, умеющих регулировать отношения с коллегами и гражданами в процессе практической деятельности. Кроме того современное общество желает видеть в них людей, которые незамедлительно приходят на помощь и обладают высокой культурой поведения, тактичностью и проницательностью.

Изучая личность курсанта вуза МВД России, мы пришли к выводу, что он как будущий специалист органов внутренних дел должен быть компетентным как в ситуациях непосредственного межличностного контакта, так и в вопросах перевода внешних групповых норм и социальных ценностей в систему внутренней регуляции.

В связи с этим мы полагаем, что подготовка курсантов должна быть направлена на будущий результат, т.е. на такую деятельность сотрудника правоохранительных органов, итоги которой обращены на улучшение общественной жизни.

Так как мы, говорим о формировании социально-коммуникативных умений и навыков у курсантов вуза МВД России, то следует заметить, что этот процесс имеет свои педагогические особенности. В частности, это разрыв между уровнем имевшихся у курсантов общеобразовательных знаний и степенью их подготовленности к использованию своего интеллектуально-нравственного потенциала в социальной жизни.

Действительно, курсанты - это бывшие выпускники общеобразовательных школ, они не имеют никакого представления о современной полиции и профессиональной деятельности ее сотрудников.

Таким образом, становится очевидным, что курсанты нуждаются в целенаправленной помощи, содержанием которой, как мы считаем, может стать формирование у них социально-коммуникативных умений и навыков.

Теоретически ставя перед вузом МВД России задачу формирования социально-компетентной личности, на практике эта политика ориентирована на формирование у курсантов умений и навыков оценки социальных явлений, в том числе и межличностных отношений.

Развить их как мы полагаем можно на учебных занятиях в стенах вуза, используя системные семинары с анализом конкретной ситуации, проблемные тематические дискуссии, круглые столы, деловые игры, анализ конкретных ситуаций и др.

Эффективными для формирования социально-коммуникативных умений и навыков, на наш взгляд, являются деловые игры. В деловой игре курсанты выполняют квазипрофессиональную (якобы профессиональную) роль, сочетающую в себе учебный и профессиональный элементы. Знания и умения усваиваются ими не абстрактно, а в контексте профессии. В контекстном обучении знания усваиваются не впрок, для будущего, а обеспечивают игровые действия учащихся в реальном процессе деловой игры. Одновременно курсанты наряду с профессиональными знаниями приобретают специальную компетенцию - навыки специального взаимодействия и управления людьми, коллегиальность, умение руководить и подчиняться. Следовательно, в процессе деловой игры осваиваются не только нормы профессиональных; но и нормы социальных действий, т.е. отношений в коллективе [5, с. 115].

.Наиболее результативными, как нам представляется, могут стать учебные занятия, организованные с помощью модульного метода. Его суть состоит в том, что усвоение знаний и формирование умений и навыков есть результат активной самостоятельной деятельности учащихся по разрешению противоречий.

Так, Г.А. Казарцева считает, что «модульное обучение является одной из современных прогрессивных педагогических технологий, получивших широкое распространение в гражданских и ведомственных образовательных учреждениях, и занимает одно из первых мест по степени частоты применения среди других образовательных инноваций» [3, с. 6].

Г.К. Селенко считает, что «…модульное обучение представляет собой активный учебно-познавательный процесс выполнения и освоения различных видов профессиональной деятельности» [4, с. 17].

Мы, придерживаясь высказанных мнений, относим модульный метод обучения к активным учебно-познавательным процессам и рассматриваем его с позиций потенциала для формирования уникальных и профессиональных компетенций обучаемых, как средство обеспечения профессионально-прикладной направленности образовательного процесса, создания эффективных систем контроля и оценки результатов обучения.

Каждый модуль обладает законченностью и относительной самостоятельностью и включает в себя несколько ситуаций. Совокупность таких модулей составляет единое целое при раскрытии учебной темы или всей учебной дисциплины.

Решение модульных задач предполагает разыгрывание различных ситуаций в условиях максимально приближенных к реальным. При этом курсанты разбиваются на группы по 2-3 человека. Например, группа № 1 показывает свои действия, решая поставленную задачу, а преподаватели и остальные курсанты в это время наблюдают и отмечают допущенные ошибки. Затем происходит обсуждение показанных действий и анализ допущенных ошибок. Аналогично остальные группы демонстрируют решение задач. Заканчивается модульное обучение сдачей контроля по модулю (зачета либо экзамена).

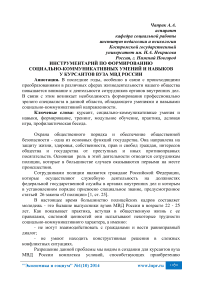

Для грамотного решения модульных задач мы рекомендуем курсантам выполнить следующие действия.

-

1. Найти и изучить нормативные правовые акты МВД России и другую литературу по теме задачи. При этом необходимо помнить: не зная основ законодательства, невозможно разобраться в конкретной ситуации и найти правильное решение.

-

2. Завести рабочую тетрадь и записать в ней ситуацию, предлагаемую для решения.

-

3. Не торопиться с решением, оценить предлагаемую ситуацию, разобраться в ней, понять ее суть.

-

4. Подобрать варианты решения, запишите их в рабочей тетради и выберете из всех вариантов один правильный, убедитесь в своем решении.

-

5. Записать решение в рабочей тетради, обосновать его, ссылаясь на положения нормативных правовых актов.

-

6. Обсудить свое решение с коллегами, инсценировать с ними ситуацию, не забывать о правилах обращения сотрудника ОВД с гражданами.

-

7. Делать в рабочей тетради любые черновые записи, конспектировать положения нормативных правовых актов, выдержки из учебной литературы, что поможет найти правильное решение задачи.

-

8. Начертить в рабочей тетради схему решения задачи.

Начать ответ на задачу нужно с его обоснования. Например: «В данной ситуации гр. А, выражаясь нецензурной бранью в адрес гр. Б на железнодорожном вокзале, нарушил общественный порядок, т.е. совершил правонарушение, наказание за которое предусмотрено ч. 1 ст.20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

Алгоритм действий сотрудника ОВД должен соответствовать условиям предлагаемой ситуации.

Например:

-

- прибыть незамедлительно на место административного правонарушения;

-

- потребовать от правонарушителя прекращения противоправного поведения;

-

- проверить документы, удостоверяющие личность правонарушителя и зафиксировать выявленные сведения;

-

- установить и записать данные о свидетелях (если таковые имеются), объяснить свидетелям их права и обязанности в соответствии с действующим законодательством, предложить им написать объяснения;

-

- составить протокол об административном правонарушении в соответствии с требованиями статьи 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

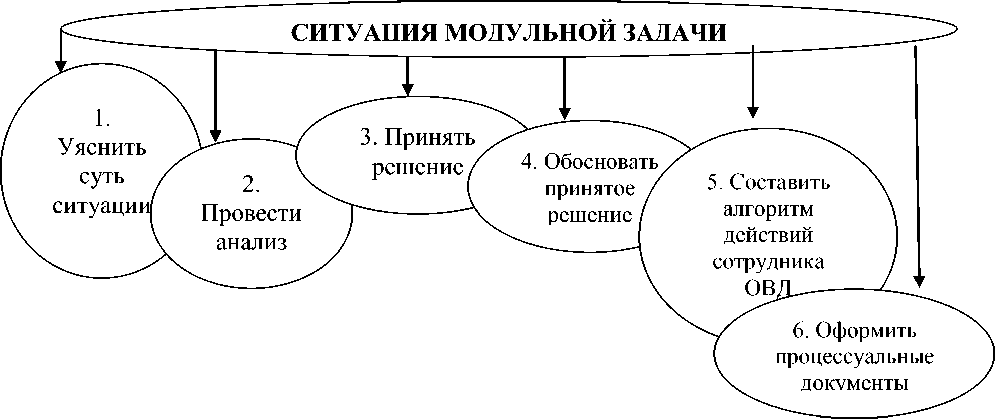

Если в ситуации требуется провести профилактическую беседу, то для этого в рабочей тетради можно начертить схему ее проведения, отразив основные моменты, которые она должна содержать. Например:

Профилактическая беседа - это беседа сотрудника ОВД с гражданами. Она обращена к сознанию и совести человека, направлена на предупреждение возможных противоправных действий с его стороны. Профилактическая беседа проводится в форме диалога в целях воздействия на разум, чувства человека и изменение его отношения к своему поведению.

Для того чтобы провести профилактическую беседу сотрудник ОВД должен мысленно разделить ее на четыре этапа:

-

- начало беседы;

-

- постановка цели беседы;

-

- достижение цели беседы;

-

- окончание беседы.

При проведении профилактической беседы, сотрудник ОВД должен:

-

- выбрать тон разговора;

-

- предоставить гражданину возможность высказаться;

-

- объяснить гражданину, к каким последствиям может привести его поведение;

-

- постараться убедить гражданина отказаться от своих неверных или возможных противоправных действий.

Для достижения наибольшего эффекта при беседе с гражданином, сотруднику ОВД желательно употреблять следующие обороты речи: «Здравствуйте, …»; «В данном случае Вы нарушили правила ….»; «Объясняю Вам, что Вашими действиями Вы нарушаете …., т.е. совершаете правонарушение, предусмотренное …»; «Предупреждаю Вас, что если Вы не прекратите …., то …»; «Советую Вам …»; «За подобные действия Вы можете быть подвергнуты наказанию в виде …» и т.д.

Если в ситуации требуется провести мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим, то нужно написать какая помощь была оказана, в какой последовательности. Например: «В данной ситуации у гр. А открылось венозное кровотечение и ему потребовалось оказать первую помощь.

Я выполнил (-ла) следующие действия:

-

- сдавил (-ла) место кровотечения рукой;

-

- согнул (-ла) конечность потерпевшего в суставе;

-

- использовав целиковый бинт, наложил (-ла) его на место кровотечения;

-

- наложил (-ла) тугую повязку и приложил холод.

Закончить ответ нужно составлением процессуальных документов (рапорт, протокол, объяснение и др.).

Среди специально разработанных нами проектов социальнокоммуникативной направленности следует выделить тренинг «Я и другие», при создании которого мы преследовали цель - научить курсантов ориентироваться в социальных ситуациях, брать ответственность на себя, использовать навыки совместной деятельности, общаться [7, с. 126].

В процессе прохождения тренинга курсанты выполняли упражнения, ориентированные на создание атмосферы работоспособности; понимание межличностных стереотипов; отработку навыков построения речевых высказываний, восприятия собственных и чужих эмоций, чувств, переживаний, взаимодействия друг с другом и гражданами; преодоление барьеров в социально-ориентированном общении.

Решая проблему формирования социально-коммуникативных умений и навыков, особое значение мы придаем включению курсантов в практическую деятельность.

В широком понимании практика для вуза МВД России - это попытка соединить теоретическую подготовку с формированием практических навыков у курсантов для облегчения их выхода на службу. Это попытка получить обратную связь со стороны подразделений ОВД, принимающих курсантов на практику, о качестве обучения, а также дополнительную информацию о том, какие пробелы в знаниях нужно ликвидировать курсанту, чтобы соответствовать современным требованиям, предъявляемым к сотрудникам ОВД.

Практику в вузе МВД России мы рассматриваем, во-первых, как особый вид учебной деятельности и способ постижения курсантами смысла профессиональной деятельности; во-вторых, как модель будущей профессиональной деятельности и средство адаптации курсантов к деятельности в практических органах; в-третьих, как средство формирования у курсантов социально-коммуникативных умений и навыков [6, с. 60].

Основными задачами практики являются: профессиональное становление будущих сотрудников ОВД; закрепление теоретических знаний; приобретение умений и навыков, необходимых для реализации правовых норм и обеспечения правопорядка.

Анализ отчетной документации курсантов, методического отчета руководителей практики указывает на некоторые трудности, с которыми они сталкиваются в период прохождения практики. В частности, это не достаточно развитые социально-коммуникативные умения и навыки. Например, оказываясь в реальной обстановке курсанты не умеют прогнозировать развитие социальных ситуаций; преодолевать барьеры в социально ориентированном общении; вести диалог; организовывать личностное и групповое пространство в ходе общения и др.

Для преодоления таких преград мы считаем целесообразным, в период подготовки к практике, проводить с курсантами тренинги, решать ситуационные задачи, направленные на взаимодействие с гражданами, а также включить в содержание практики следующие виды заданий:

-

1. Проанализировать деятельность различных подразделений ОВД на территории обслуживания (участкового инспектора, инспектора ДПС ГИБДД и др.).

-

2. Изучить население на территории обслуживания и классифицировать его по возрасту, социальному положению, здоровью и гендерным признакам.

-

3. Разработать перечень профилактических бесед для разных категорий граждан.

-

4. Установить взаимодействие с администрацией образовательных учреждений на территории обслуживания и провести профилактические беседы с детьми и подростками.

-

5. Организовать проведение юридических консультаций для людей пожилого возраста по проблемным вопросам.

-

6. Провести итоговую конференцию по результатам прохождения практики с последующим обсуждением.

Таким образом, в качестве инструментария по формированию социально-коммуникативных умений и навыков у курсантов вуза МВД России мы предлагаем использовать активные формы учебных занятий, тренинги, а также включение курсантов в практическую деятельность органов внутренних дел.