Инструменты для обработки каменного сырья в индустриях начального и раннего верхнего палеолита стоянки Усть-Каракол-1 (раскоп 1986 года)

Автор: Белоусова Н.Е., Селецкий М.В., Федорченко А.Ю.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 3 т.22, 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена изучению орудий для обработки каменного сырья из коллекций раскопа 1986 г. стоянки Усть-Каракол-1 на Алтае. Установлено, что наиболее поздняя индустрия памятника, предварительно соотносимая со средним этапом верхнего палеолита, включает один отбойник на торцовом нуклеусе из тонкозернистой осадочной породы. В горизонте усть-каракольской традиции раннего верхнего палеолита выявлены скол с отбойника из гальки и ретушеры из крупнозернистых осадочных пород. Для ретуширования использовались уплощенные и торцовые естественные поверхности фрагментов галек, в отдельных случаях основа дополнительно модифицировалась сколами. В горизонтах карабомовской традиции начального верхнего палеолита выявлены только орудия для пикетажа. Эти инструменты отличает вторичное использование нуклеусов и технических сколов в качестве основ, выбор заготовок из однородных тонкозернистых вулканогенных и осадочных пород, использование подпрямоугольных участков сколовой поверхности с выраженными ребрами. Для орудий группы также характерно наличие нескольких рабочих зон и интенсивная модификация исходного рельефа в результате износа. Зафиксированная специфика инструментария разных этапов заселения стоянки рассматривается нами как следствие культурных, технологических и сырьевых особенностей хозяйственного уклада носителей традиций ранних этапов верхнего палеолита региона.

Горный алтай, верхний палеолит, каменные ударно-абразивные орудия, инструменты для расщепления, функциональный анализ, эксперимент, 3d-моделирование

Короткий адрес: https://sciup.org/147239917

IDR: 147239917 | УДК: 903.01 | DOI: 10.25205/1818-7919-2023-22-3-36-48

Текст научной статьи Инструменты для обработки каменного сырья в индустриях начального и раннего верхнего палеолита стоянки Усть-Каракол-1 (раскоп 1986 года)

Современный этап исследований палеолитических объектов российского Алтая отличает окончательное оформление и развитие комплексного подхода к изучению каменных ударноабразивных инструментов как самостоятельного направления научного поиска [Славинский и др., 2017; Селецкий и др., 2020; Белоусова и др., 2022]. Под ударно-абразивными инструментами в палеолитоведении принято понимать разнообразную по своей морфологии и назначению категорию артефактов, используемых для совершения операций по обработке минерального и органического сырья, доступного человеку в древности [Степанова, 2015]. Внедрение в практику археологических изысканий комплексного анализа отбойников, ретушеров и других инструментов активного действия существенно расширяет наши представле- ния о каменной индустрии, позволяя выйти на уровень более глубоких реконструкций производственной и хозяйственной деятельности древнейших обитателей региона.

Предметом настоящего исследования выступили верхнепалеолитические каменные ударно-абразивные орудия из коллекции 1986 г. многослойного памятника Усть-Каракол-1. Стоянка является ключевым археологическим объектом в рамках определения технологических и типологических характеристик культурных традиций верхнего палеолита Алтая. При общем сходстве производственной активности и сырьевой базы на этапах заселения стоянки Усть-Каракол-1 в начальном и раннем верхнем палеолите (далее – НВП и РВП) формировались технокомплексы, демонстрирующие существенные различия в поведенческих, хозяйственных, экономических и культурных аспектах. Проведенный ранее анализ [Белоусова и др., 2021] позволил предположить дискретное залегание на данном участке памятника материалов среднего (?) этапа верхнего палеолита (горизонт A , слой 2), индустрий усть-каракольской (горизонт B , слой 5) и кара-бомовской (горизонты C и D , слой 5) традиций раннего и начального верхнего палеолита. По углю из одного кострища геологического слоя 5 (горизонт B ) в начале 1990-х гг. были получены радиоуглеродные определения от 29 900 ± 2 070 (ИГАН-837) до 31 410 ± 1 160 (СОАН-2515); по кости бизона из слоя 2 (горизонт А ) получена дата 28 700 ± 850 (СОАН-2614) [Деревянко и др., 1990]. Отчетливая картина культурно-хронологической последовательности и структуры отложений делает материалы стоянки информативным источником для реконструкции роли каменного инструментария в общих технологических процессах, а также способствует определению его специфики на разных этапах верхнего палеолита.

Материалы и методы исследования

Исследование базировалось на изучении верхнепалеолитических археологических коллекций 1986 г., составляющих в совокупности около 750 артефактов [Деревянко и др., 1990]. Выборка и анализ артефактов, идентифицированных как инструменты для обработки каменного сырья, основывались на использовании технологического и экспериментально-трасологического методов, дополнялись результатами трехмерного моделирования и визуализации. Было изучено восемь орудий с определимыми следами обработки минерального сырья, шесть из которых ранее не были известны (см. таблицу). В выборку вошли отбойник (1 экз., № 1) и скол с отбойника (1 экз., № 2), ретушеры (3 экз., № 3–5) и инструменты для обработки поверхности в технике пикетажа (3 экз., № 6–8). Отбойник № 1 принадлежал комплексу геологического слоя 2, остальные предметы были зафиксированы на разных уровнях слоя 5.

Исследование артефактов на микроуровне проводилось посредством микроскопа Альтами СМ0745-Т (увеличение ×7–×45). В процессе 3D-моделирования ударно-абразивных орудий использовался сканер структурированного подсвета «RangeVision Pro 5m» [Чистяков и др., 2021]. Для постобработки полученных моделей, определения метрических характеристик и объема, построения карты кривизны сетки и фиксации макроследов утилизации применялись программы «RangeVision ScanCentre», «Geomagic Wrap», «Geomagic Design X», «Key-shot 10». Диагностика минерального сырья проводилась посредством микроскопа МБС-10. Поверхности орудий в рабочих зонах выраженных изменений не имеют, поэтому определяемую твердость по шкале Мооса можно считать действительной; в качестве исключений могут рассматриваться ретушеры № 3 и 4 из-за наблюдаемых следов эрозии поверхности отдельных граней. Работа также базировалась на сравнительных исследованиях новых данных и опубликованных материалов по верхнепалеолитическому инструментарию стоянок Южной Сибири с близкой сырьевой базой [Славинский и др., 2017; Харевич и др., 2020; Белоусова и др., 2022]. Для сопоставления привлекались собственные экспериментальные эталоны инструментов для пикетажа, полученные на алтайском сырье в рамках производства крупных пластин. Планиграфические исследования играли второстепенную роль и были направлены на уточнение культурно-хронологического и технологического контекста инструментария.

Инструменты для обработки каменного сырья, стоянка Усть-Каракол-1 (раскоп 1986 г.) Tools for Stone Raw Material, Ust-Karakol-1 Site (Excavation Area, 1986)

|

Характеристики орудий |

Орудия |

|||||||

|

Отбойник |

Скол с отбойника |

Ретушеры |

Инструменты для пикетажа |

|||||

|

№ |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

Арх. горизонт |

A |

B (РВП) |

B (РВП) |

B (РВП) |

B (РВП) |

D (НВП) |

D (НВП) |

C (НВП) |

|

Тип основы орудия |

нуклеус торцовый для пластин |

галька |

фрагмент гальки |

овальная галька |

уплощенная галька |

нуклеус объемный для пла стин |

нуклеус объемный для пла стин |

скол подправки дуги скалывания нуклеуса для пластин |

|

Тип фрагментации / модификации |

целый |

утилизация, фрагментизация, контрудар. скол |

целый, основа модифицирована сколами |

целый, естественные изменения поверхности |

целый или продольно фрагментирован |

расщеплен после использова ния |

целый |

целый, аккомодация по краям |

|

Тип сырья |

тонкозернистое осадочное |

крупнозернистое осадочное |

крупнозернистое осадочное |

крупнозернистое осадочное |

крупнозернистое осадочное |

тонкораскр. вулканоген. |

тонкораскр. вулканоген. |

тонкозернистое осадочное |

|

Длина (мм) |

75,61 |

56,34 |

62,33 |

114,26 |

155,76 |

68,38 |

109,37 |

107,82 |

|

Ширина (мм) |

58,45 |

54,91 |

47,19 |

62,39 |

70,21 |

58,49 |

56,76 |

61,77 |

|

Толщина (мм) |

36,54 |

11,59 |

38,22 |

37,26 |

25,81 |

31,3 |

53,24 |

34,54 |

|

Объем (куб. мм) |

72 664,34 |

16 625 |

41 915 |

171 992,35 |

216 386 |

77 393 |

171 489 |

72 522 |

|

Вес (г) |

208 |

45,8 |

149,1 |

466,1 |

595,7 |

216,8 |

460,4 |

205,7 |

|

Количество рабочих зон |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

3 |

2 |

2 |

|

Положение рабочей зоны |

округлое основание нуклеуса |

не определено |

плоскость естественной грани |

плоскость естественной грани |

естественное ребро |

плоскости негативов и ребра фронта |

плоскость к/ф и ребро латера-ли нуклеуса |

грани и ребра дорсальной поверхности |

|

Рельеф рабочей зоны |

выровнен, слабовыпукл. |

не определен |

не изменен, прямой |

не изменен, слабовыпукл. |

не изменен, выпуклый |

изменен, вогнутый |

изменен, вогнутый, прямой |

изменен, вогнутый |

|

Характер рабочей поверхности |

сколовая |

галечная |

галечная |

галечная |

галечная |

сколовая |

галечная, галечно-сколовая |

сколовая |

Результаты исследования

В результате технологического и экспериментально-трасологического анализа с применением методов 3D-визуализации были установлены функции восьми ударно-абразивных орудий коллекции 1986 г. стоянки Усть-Каракол-1. Согласно данным геолого-минералогических исследований, в качестве основ инструментов древние обитатели памятника всегда использовали местные породы камня из ближайших вторичных источников, приуроченных к руслам Ануя и Каракола.

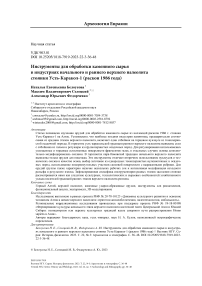

Отбойники и их фрагменты. В качестве отбойника (рис. 1, 1 - 3 ; таблица, № 1) использовался торцовый нуклеус с негативами мелких пластин из тонкозернистой осадочной породы. Орудие целое, его вес составляет 208 г. Твердость породы - 5,5-6,0 по шкале Мооса. Единственная рабочая зона приурочена к округлому участку сколовой поверхности основания нуклеуса, представляющего собой одну из вершин основы. Поверхность в зоне износа слабовыпуклая, сильно забита и выкрошена, по краям участка читаются мелкие негативы, направленные от центра на смежные поверхности. В центре изношенного участка отмечена единственная крупная выбоина, сформированная серией ударов с последующим выкрашиванием; здесь же и по краям рабочей зоны фиксируются более мелкие округлые выбоины. Рельеф участка был существенно выровнен в результате износа. Артефакт зафиксирован в зоне кв. А-12 археологического горизонта А (геологический слой 2), для которого характерны слабая насыщенность археологическим материалом (около 80 артефактов на 40 кв. м вскрытой площади), отсутствие технологических или планиграфических скоплений, а также привнесенные на фоне биотурбаций элементы нижележащих комплексов.

Фрагмент другого отбойника из гальки крупнозернистой осадочной породы представлен сколом, который, судя по морфологии вентральной поверхности, мог быть снят в результате контрударного импульса в процессе использования инструмента (рис. 1, 4, 5; таблица, № 2). Рабочая зона орудия была локализована на естественной галечной поверхности, скол захватил ее периферийную часть. Рядом с точкой удара наблюдаются мелкая забитость и выбоинки, присутствуют мелкие остаточные негативы вдоль латерали скола. Твердость породы варьирует от 4,5 до 6,5 по шкале Мооса. Скол зафиксирован в зоне кв. А-6 археологического горизонта В (геологический слой 5), для которого характерны слабая насыщенность находками (около 200 экз. на 88 кв. м), наличие кострищных пятен и единичных технологических скоплений.

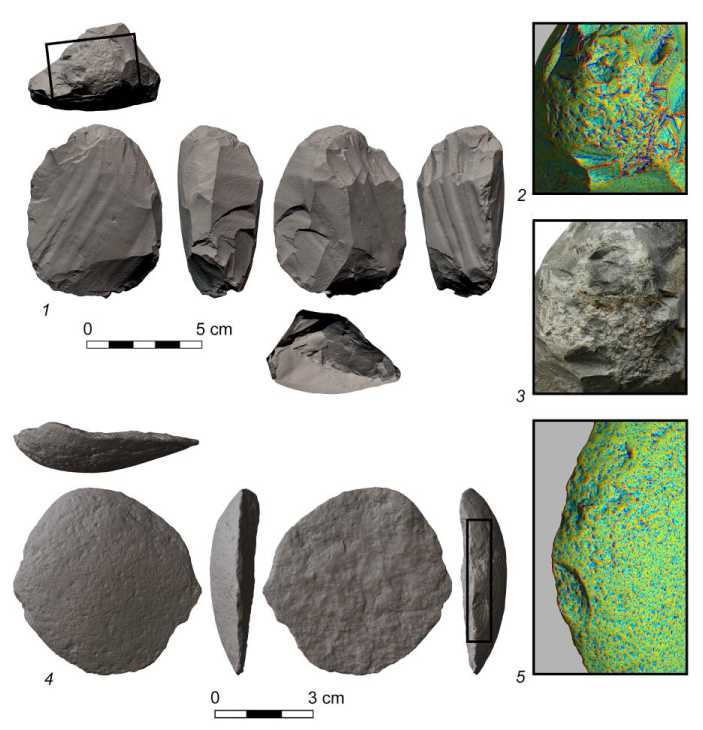

Ретушеры . Следы износа, характерные для ретуширования каменных заготовок, выявлены на плоской и широкой естественной грани небольшого фрагмента гальки крупнозернистой осадочной породы, дополнительно модифицированного сколами (рис. 2, 3 - 5 ; таблица, № 3). Негативами нескольких снятий сформировано ребро, противолежащее рабочей зоне. Орудие можно рассматривать как целое, его вес составляет 149,1 г. Твердость породы на галечной поверхности составляет от 4,5 по шкале Мооса. В зоне износа преобладают короткие линейные зарубки; в отдельных случаях они примыкают друг к другу, формируя более удлиненные, полулунные в плане следы; единичные зарубки располагаются группами субпараллельно. Также представлены кометообразные следы (выбоинка, от которой отходит линейный след), расположенные субпараллельно и не образующие групп. Рельеф естественной поверхности в результате использования практически не изменен. Артефакт выявлен в зоне кв. Д-8 горизонта В.

Другой инструмент для ретуширования составлен из пяти фрагментов гальки зернистой осадочной породы (рис. 2, 1, 2 ; таблица, № 4). В восстановленном состоянии ретушер имеет удлиненную форму, наиболее массивная его часть у вершины; вес предмета составляет 466,1 г. Вдоль одной из сторон основы и на вершине орудия отмечены признаки сильного изменения поверхности, сглаживание ребер, наиболее интенсивные в зонах поперечной фрагментации (естественная эрозия сырья или последствия термического воздействия?), что ограничивает возможности интерпретации. Твердость породы варьирует от 4,5 до 6,0 по шкале Мооса.

Рис. 1. Каменные отбойники и их фрагменты, стоянка Усть-Каракол-1 (раскоп 1986 г.):

-

1 – отбойник для обработки минерального сырья, горизонт A (№ 1); 2 – визуализация рабочей зоны отбойника № 1, выполненная на основе карты кривизны сетки; 3 – макрофотография рабочей зоны отбойника № 1; 4 – скол с отбойника для обработки минерального сырья, горизонт В (№ 2); 5 – визуализация контактной зоны отбойника № 2, выполненная на основе карты кривизны сетки

Fig. 1. stone hammers and their fragments, the Ust-Karakol-1 site (excavation area, 1986):

-

1 – hammer for stone raw material treatment, horizon A (№ 1); 2 – visualization of the working surface of the hammer № 1, based on a mesh curvature map; 3 – macro-photo of the working surface of the hammer № 1; 4 – flakes from a hammer for stone raw material treatment, horizon B (№ 2); 5 – visualization of the working surface of the hammer № 2, based on a mesh curvature map

Отчетливые признаки износа были выявлены на уплощенной естественной грани, смежной с вершиной основы. Признаки утилизации представлены крупными лунками, к ним не примыкают линейные следы. Ниже расположены более мелкие лунки, выщербины, примыкающие к ним. С частью выщербин связаны единичные линейные следы, ориентированные между вершиной и одной из латералей. Рельеф естественной поверхности в результате использования практически не изменен. Фрагмент орудия, несущий следы износа, как и четыре других элемента ремонтажа, были обнаружены на участке кв. Г-9, один элемент в зоне кв. В-7 горизонта В. Судя по характеру расположения фрагментов в основном скоплении (на удале- нии 0,05–0,30 м), морфологии элементов и их одинаковому специфическому состоянию сохранности, мы предполагаем, что артефакт был фрагментирован по естественным трещинам в процессе утилизации или под воздействием естественных факторов уже после его использования.

Рис . 2 . Каменные ретушеры, стоянка Усть-Каракол-1 (раскоп 1986 г.):

1 – инструмент № 4, горизонт В ; 2 – визуализация рабочей зоны ретушера № 4, выполненная на основе карты кривизны сетки; 3 – инструмент № 3, горизонт В ; 4 – визуализация рабочей зоны ретушера № 3, выполненная на основе карты кривизны сетки; 5 – макрофотография рабочей зоны ретушера № 3; 6 – инструмент № 5, горизонт В ; 7 – макрофотография рабочей зоны ретушера № 5; 8 – визуализация рабочей зоны ретушера № 5, выполненная на основе карты кривизны сетки.

Fig. 2. Stone retouchers, the Ust-Kararol-1 site (excavation area, 1986):

1 – tool № 4, horizon B ; 2 – visualization of the working surface of the retoucher № 4, based on a mesh curvature map; 3 – tool № 3, horizon В ; 4 – visualization of the working surface of the retoucher № 3, based on a mesh curvature map; 5 – macro-photo of the working surface of the retoucher № 3; 6 – tool № 5, horizon В ; 7 – macro-photo of the working surface of the retoucher № 5; 8 – visualization of the working surface of the retoucher № 5, based on a mesh curvature map

Третий ретушер представлен фрагментом уплощенной гальки крупнозернистой осадочной породы, расколотой продольно по удлинению и уплощению (рис. 2, 6 – 8 ; таблица, № 5). Орудие можно рассматривать в качестве целого инструмента или фрагмента; его вес – 595,7 г. Твердость породы варьирует от 4,5 до 6,0 по шкале Мооса. Небольшая рабочая зона локализована в медиальной части узкого естественного окатанного ребра; естественная поверхность слабо изменена в результате износа. Вдоль ребра гальки фиксируются единичные мелкие негативы от выкрашивания, сформированные в результате удара. Присутствуют единичные, редко группирующиеся выбоинки, которые перекрывают естественную поверхность и мелкие негативы. Артефакт обнаружен в зоне кв. Е-11 горизонта В .

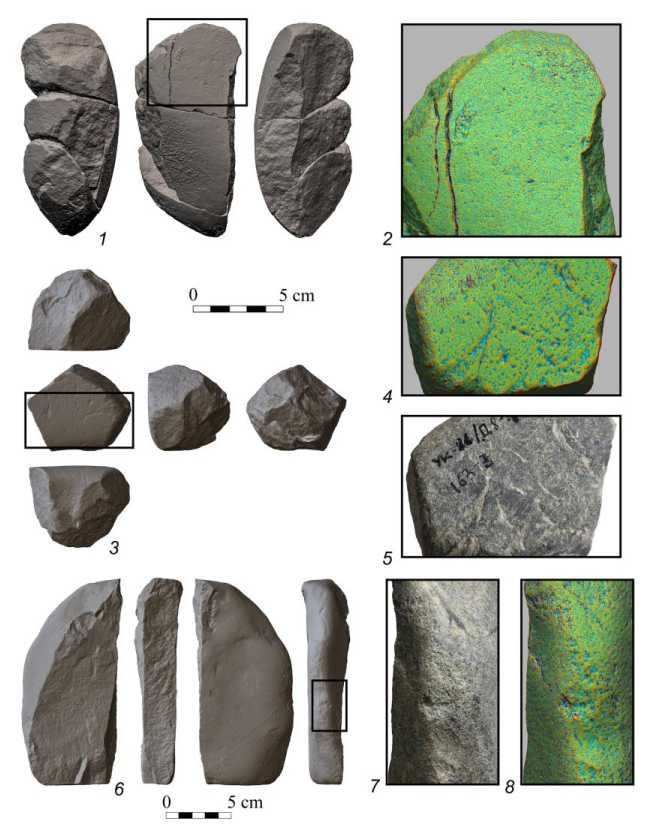

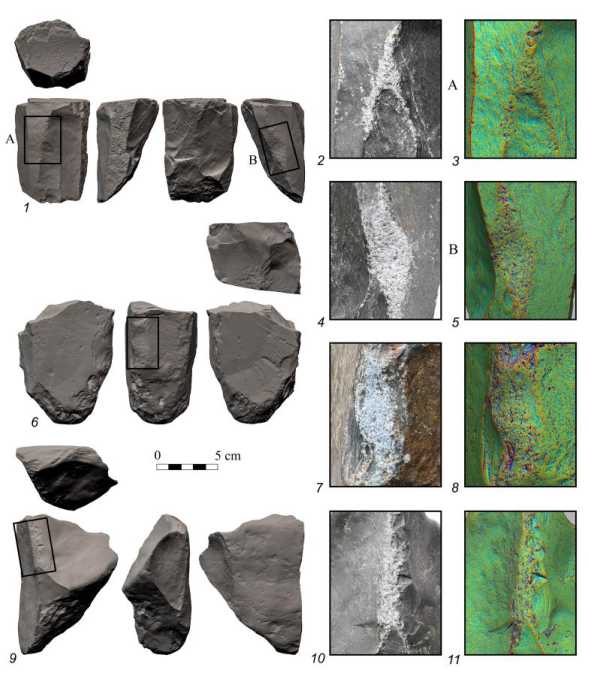

Инструменты для пикетажа. В качестве основы первого орудия выступил объемный нуклеус для пластин из однородной тонкораскристаллизованной вулканогенной породы (рис. 3, 1 – 3 ; таблица, № 6). Твердость породы – около 5,5 по шкале Мооса. На подпрямоугольном участке торцовой части нуклеуса, примыкающей к естественной уплощенной лате-рали, выявлен блок из двух крупных зон со следами забитости и истертости, с микротрещинами и мелкими выбоинами; на контрфронте ядрища – третий, меньший по площади участок с аналогичным набором признаков износа. Судя по наложению негативов, после использования изделие вновь подверглось расщеплению в прежней системе. В результате одна из рабочих зон была частично редуцирована с двух сторон. Описанное изделие, как и следующее, было обнаружено в горизонте D . Данная пространственная структура представлена компактным планиграфическим скоплением в кв. Е/Д-7 (менее 2 кв. м), включающим около 50 артефактов и залегающим на 0,4 м ниже основного горизонта С . Коллекция в данном случае представляет собой выборку из инструментов, нуклеусов, пренуклеусов, заготовок и орудий и предварительно рассматривается как клад домашнего или экономического типа.

В качестве основы для другого инструмента группы выступил бипродольный объемный нуклеус для пластин на небольшой уплощенной гальке тонкораскристаллизованной вулканогенной породы (рис. 3, 7 – 11 ; таблица, № 7). Предмет является целым; его вес составляет 460,4 г. Твердость породы – около 5,5–6,0 по шкале Мооса. Основная рабочая зона, связанная с использованием для обработки поверхностей каменных артефактов пикетажем, локализована в центральной части подпрямоугольного галечного контрфронта нуклеуса и распространяется на естественную поверхность смежных латералей. В результате использования была частично выработана галечная поверхность, открылась внутренняя зернистая структура породы, и сформировался ячеистый микрорельеф. Естественное понижение рельефа поверхности контрфронта стало более выраженным, особенно отчетливо – в отдельных зонах, приуроченных главным образом к естественным ребрам. На участке интенсивного срабатывания фиксируются короткие линейные зарубки, по его краям – мелкие негативы, направленные от центра. Контуры зоны слабовыраженные, выделяются более шероховатой и забитой поверхностью в сравнении с неизмененной естественной. Вторая зона приурочена к прямому острому ребру между сколовой поверхностью и естественной латералью, смещена к фронту; для участка характерен слабый износ, нет выраженного понижения рельефа. На ребре наблюдаются перпендикулярно ориентированные зарубки, в центральной части рабочего участка – выщербины. На сколовой поверхности зоны износа прослежены выбоинки и выщербины, чем ближе к ребру, тем больше выбоинок, чем дальше – тем больше выщербин. К последним примыкают линейные следы. Присутствуют мелкие негативы, ориентированные на обе грани, единичные кольцевые трещины. Артефакт обнаружен в зоне кв. Д-7 горизонта D .

Последнее орудие для пикетажа выполнено на подтрапециевидном сколе подправки дуги скалывания нуклеуса для пластин (рис. 3, 4 – 6 ; таблица, № 8), что подтверждается данными ремонтажа [Славинский, 2007]. Порода однородная мелкозернистая осадочная, твердость составляет около 5,5 по шкале Мооса. Инструмент является целым, его вес – 205,7 г. Основная рабочая зона приурочена к центральной части продольного ребра дорсальной поверхности со смещением на выпуклую грань. Зону износа формируют ступенчатые зарубки перпендикулярной и диагональной ориентации, неглубокие выбоины и микротрещины; в результате

Рис . 3 . Каменные инструменты для обработки пикетажем, стоянка Усть-Каракол-1 (раскоп 1986 г.):

1 – инструмент № 6, горизонт D ; 2 – макрофотография рабочей зоны инструмента №6; 3 – визуализация рабочей зоны инструмента № 6 на основе карты кривизны сетки; 4 – инструмент № 8, горизонт С ; 5 – макрофотография рабочей зоны инструменты № 8; 6 – визуализация рабочей зоны инструмента № 8 на основе карты кривизны сетки; 7 – инструмент № 7, горизонт D ; 8 , 10 – макрофотографии рабочих зон инструмента № 7; 9 , 11 – визуализация рабочих зон инструмента № 7 на основе карты кривизны сетки

-

Fig. 3 . Stone tools for pecking,

the Ust-Kararol-1 site (excavation area, 1986):

-

1 – tool № 6, horizon D ; 2 – macro-photo of the working surface of the tool № 6; 3 – visualization of the working surface of the tool № 6, based on a mesh curvature map; 4 – tool № 8, horizon С ; 5 – macro-photo of the working surface of the tool № 8; 6 – visualization of the working surface of the tool № 8, based on a mesh curvature map; 7 – tool № 7, horizon D ; 8 , 10 – macrophoto of the working surface on tool № 7; 9 , 11 – visualization of the working surface of the tool № 7, based on a mesh curvature map

использования участок приобрел вогнутый рельеф. Рабочая зона меньших размеров располагалась в центральной части поперечного слабовыпуклого ребра, следы и характер модификации менее выражены, однако аналогичны по облику. Противолежащие края скола-основы были притуплены прямыми ударами по краю, предположительно, с целью аккомодации. Выражены забитости и многочисленные мелкие негативы, ориентированные на вентральную и дорсальную поверхности. Изделие выявлено в кв. Г-6 горизонта С . Для последнего характерна относительно высокая насыщенность находками (около 380 артефактов на 112 кв. м) при высокой плотности залегания, кострищные пятна и множественные выраженные технологические скопления.

Обсуждение и выводы

В настоящий момент мы можем рассматривать представленный набор инструментов для обработки камня как относительно полный; были изучены все артефакты, обладающие признаками износа, достаточно выразительными для идентификации. Данные пространственного распределения указывают на отчетливую специфику инструментария разных этапов заселения стоянки. Согласно полученным данным, наиболее поздняя индустрия (горизонт A ), соотносимая со средним (?) этапом верхнего палеолита, включает один отбойник на небольшом торцовом нуклеусе из тонкозернистой осадочной породы. В комплексе усть-караколь-ской традиции РВП (горизонт B ) выявлен фрагмент отбойника на гальке и ретушеры из крупнозернистых осадочных пород. Для ретуширования использовались уплощенные и торцовые естественные поверхности фрагментов галек, в отдельных случаях основа дополнительно модифицировалась сколами.

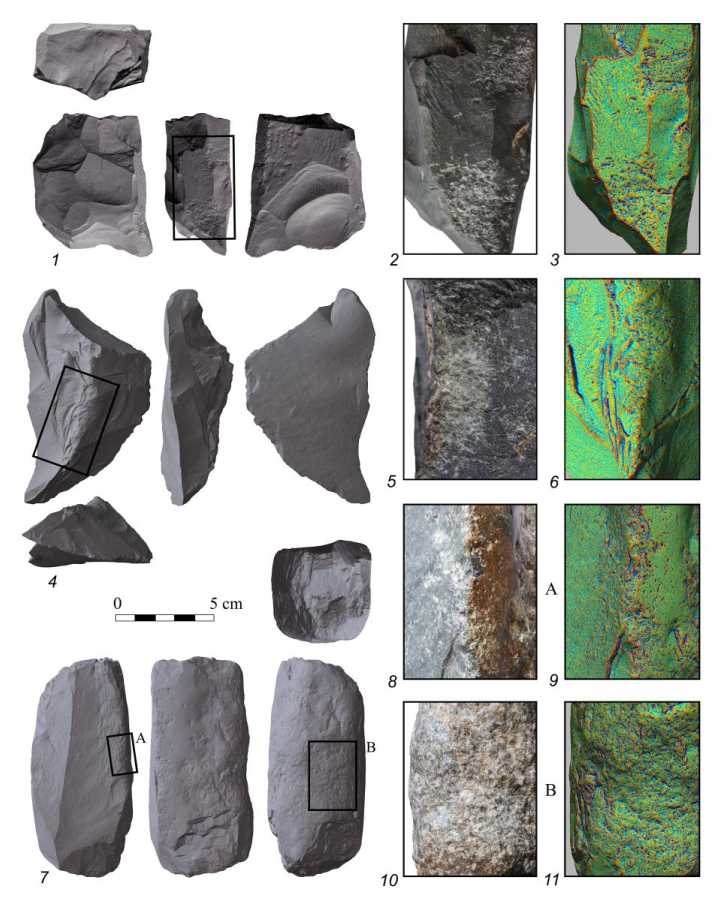

В археологических подразделениях кара-бомовской традиции НВП (горизонты C и D ) зафиксированы только орудия для пикетажа, применяемые в рамках подготовки зон расщепления нуклеусов к скалыванию и, возможно, других операций со схожей кинематикой. Инструменты для пикетажа стоянки отличает вторичное использование нуклеусов и технических сколов в качестве основ, выбор заготовок из однородных тонкозернистых вулканогенных и осадочных пород с относительно высокой плотностью и твердостью (5,5-6,0), использование подпрямоугольных участков сколовой поверхности с выраженными ребрами. Для артефактов данной группы характерно наличие нескольких рабочих зон, а также интенсивная модификация исходного рельефа в результате износа, приводящая к выравниванию ребер и / или формированию вогнутой поверхности. Аналогичные следы утилизации характерны для экспериментальных инструментов, полученных при обработке зон расщепления нуклеусов для пластин в технике пикетажа (рис. 4). Рабочие зоны эталонов, приуроченные к ребрам и граням фронта (рис. 4, 1–5 ), участкам галечной поверхности (рис. 4, 7, 8 ) или ребрам дорсальной поверхности сколов (рис. 4, 9-11 ), отличают кучно расположенные поперечно ориентированные линейные зарубки, выбоинки и следы забитости. Для зон износа характерно выполаживание рельефа исходной поверхности и его дальнейшее углубление в результате микровыкрашивания; в случае высокого ребра формируются признаки забитости и мелкие негативы, ориентированные на обе грани (см. рис. 4, 9-11 ).

Зафиксированные функциональные различия и специфику ударно-абразивных орудий разных этапов заселения стоянки Усть-Каракол-1, по нашему мнению, вполне допустимо рассматривать как следствие ряда общих предпосылок - систем технологических и сырьевых стратегий носителей разновременных традиций, их хозяйственных и культурных стереотипов. Аргументируя данное предположение, стоит обратить внимание на материалы памятника Ануй-2, где представлена близкая культурно-хронологическая последовательность и самая обширная в регионе коллекция ударно-абразивных инструментов верхнего палеолита [Белоусова и др., 2022]. Согласно опубликованным данным, материалы памятника отражают тенденции в типологии и функции орудий, абсолютно аналогичные зафиксированным нами

Рис. 4. Экспериментальные эталоны инструментов для обработки пикетажем зоны расщепления объемных нуклеусов для пластин:

-

1 , 6 , 9 – 3D-модели инструментов; 2 , 4 , 7 , 10 – визуализация рабочих зон инструментов, выполненная на основе карты кривизны сетки; 3 , 5 , 8 , 11 – макрофотографии рабочих зон инструментов

-

Fig. 4 . Experimental tools for processing fracture zones of volumetric core for blades by pecking:

1, 6, 9 – 3D model of tools; 2, 4, 7, 10 – visualization of the tools working surface, based on a mesh curvature map; 3, 5, 8, 11 – macro-photo of the tools working area на стоянке Усть-Каракол-1, как для комплексов раннего, так и начального верхнего палеолита. Предположение о главенствующей роли системных и культурных факторов в формировании набора инструментария верхнепалеолитических обитателей Алтая также подтверждают данные о специфичности орудий для пикетажа в контексте индустрий НВП как Алтайского региона – Кара-Бом, Усть-Каракол-1, Ануй-2, так и ряда других областей – Севера Казахстана, Забайкалья и Монголии [Славинский и др., 2017]. Хозяйственная специфика комплексов, скорее всего, также накладывала определенный отпечаток на типологию инструментария, однако данная сторона алтайских индустрий на настоящий момент является практически неизученной и требует дальнейшего более глубокого анализа, базирующегося не только на данных о составе индустрий, но и обосновании их гомогенности.

Список литературы Инструменты для обработки каменного сырья в индустриях начального и раннего верхнего палеолита стоянки Усть-Каракол-1 (раскоп 1986 года)

- Белоусова Н. Е., Селецкий М. В., Федорченко А. Ю., Постнов А. В., Шуньков М. В. Функции каменных ударно-абразивных орудий памятника Ануй-2: предварительные результаты // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2022. Т. 28. С. 58-65.

- Белоусова Н. Е., Федорченко А. Ю., Вишневский А. В., Михиенко В. А., Селецкий М. В., Маркин С. В. Различия археологических комплексов начального и раннего верхнего палеолита стоянки Усть-Каракол-1 // Верхний палеолит Европы: Время культурных новаций: Тез. Междунар. научн. конф. (6-8 декабря 2021 г., Санкт-Петербург). СПб.: ИИМК РАН, 2021. С. 28-29.

- Деревянко А. П., Гричан Ю. В., Дергачев М. И., Зенин А. Н., Лаухин С. А., Левковская Г. М., Малолетко А. М., Маркин С. В., Молодин В. И., Оводов Н. Д., Петрин В. Т., Шуньков М. В. Археология и палеоэкология палеолита Горного Алтая. Новосибирск: Изд-во ИИФФ СО АН СССР, 1990. 158 с.

- Селецкий М. В., Федорченко А. Ю., Белоусова Н. Е. Опыт функционального исследования ударно-абразивных орудий палеолитических комплексов Горного Алтая // Актуальная археология 5: Материалы Междунар. науч. конф. молодых ученых. СПб.: Невская Типография, 2020. С. 161-164.

- Славинский В. С. Индустрии ранневерхнепалеолитических уровней обитания стоянки Усть-Каракол (материалы раскопа 1986 г.) // Северная Азия в антропогене: человек, палеотехнологии, геоэкология, этнология и антропология. Иркутск: Оттиск, 2007. Т. 2. С. 197-214.

- Славинский В. С., Рыбин Е. П., Белоусова Н. Е., Федорченко А. Ю., Хаценович А. М., Анойкин А. А. Специфический способ подготовки зоны расщепления нуклеусов в начальном верхнем палеолите Южной Сибири и Центральной Азии // Stratum plus. 2017. № 1. С. 221-244.

- Степанова К. Н. Классификации ударно-абразивных орудий верхнего палеолита // Зап. ИИМК. 2015. № 11. С. 7-21.

- Харевич В. М., Зоткина Л. В., Анойкин А. А., Таймагамбетов Ж. К. Вспомогательные инструменты расщепления в каменных индустриях начальной поры верхнего палеолита (по материалам стоянки Ушбулак) // Stratum plus. 2020. № 1. С. 239-256.

- Чистяков П. В., Бочарова Е. Н., Колобова К. А. Обработка трехмерных моделей археологических артефактов // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2021. Т. 20, № 7: Археология и этнография. С. 48-61.