Инструменты преодоления внутреннего социально-экономического неравенства

Автор: Коваленко Елена Георгиевна, Полушкина Татьяна Михайловна, Якимова Ольга Юрьевна, Акимова Юлия Алексеевна

Журнал: Регионология @regionsar

Рубрика: Экономическая социология и демография

Статья в выпуске: 3 (116) т.29, 2021 года.

Бесплатный доступ

Введение. Приоритетами государственной политики современной России являются динамичный экономический рост и повышение качества жизни населения на всей территории страны. Различия в природно-климатических условиях, отраслевой специализации экономики, инфраструктурных ограничениях привели к дифференциации межрегионального и внутрирегионального социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Действующие меры государственного регулирования и поддержки регионов не обеспечивают преодоления неравенства. Цель статьи - по результатам проведенного исследования разработать предложения по обоснованию инструментов, учитывающих особенности территорий и направлений активизации процессов их саморазвития. Материалы и методы. Исследование неравенства муниципальных образований проводилось на основе данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Мордовия, Министерства экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия, отчетности и стратегических документов муниципалитетов. Эмпирический материал был обработан с использованием методов сравнения, группировок. Определен уровень неравенства муниципальных территорий, что позволило обосновать основные направления и инструменты их развития. Результаты исследования. Проведена оценка социально-экономического состояния муниципальных районов Республики Мордовия и выявлен уровень их дифференциации с расчетом показателей вариации, проведена группировка административно-территориальных единиц по демографической ситуации, проанализированы различия между ними и возможности саморазвития каждой из выделенных групп. Обсуждение и заключение. Определены инструменты преодоления неравенства с учетом особенностей муниципалитетов, требующие корректировки муниципальных стратегий социально-экономического развития до 2025 г. и формирования концепции пространственного развития республики. Сформулированы рекомендации по активизации некоторых имеющихся и разработке новых инструментов. Полученные результаты исследования могут быть использованы органами местного самоуправления при актуализации приоритетов развития территорий и применяемого инструментария экономического механизма стратегического управления.

Пространственное развитие региона, муниципальное образование, социально-экономическая дифференциация, метод снижения неравенства

Короткий адрес: https://sciup.org/147236076

IDR: 147236076 | УДК: 332.012.2 | DOI: 10.15507/2413-1407.116.029.202103.611-641

Текст научной статьи Инструменты преодоления внутреннего социально-экономического неравенства

Введение. Проблема регионального неравенства является одной из актуальных, поскольку может представлять угрозу национальной безопасности страны. Социально-экономическая неоднородность территорий обусловлена историческим, географическим и природным своеобразием, демографией, процессами экономического развития, инфраструктурной обустроенностью и др. Региональная дифференциация может служить как стимулом, так и тормозом социально-экономического развития, однако важно установить приемлемые границы неравенства и адекватные меры государственного регулирования его сглаживания. Принятая в 2019 г. Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 г. направлена «...на сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни населения, ускорение темпов экономического роста и технологического развития, а также на обеспечение национальной безопасности страны»1. Приоритетами до 2025 г. определены: опережающее развитие территорий с низким уровнем социально-экономического развития, развитие перспективных центров экономического роста и социальное обустройство территорий с низкой плотностью населения и с недостаточным собственным потенциалом экономического роста. Достижение национальных целей и задач пространственного развития возможно при условии разработки и реализации соответствующих стратегических документов в каждом субъекте Российской Федерации.

В докладе Всемирного банка «К новому общественному договору» приведен рейтинг стран Европы и Центральной Азии по степени неравенства регионов, в котором Россия находится на третьем месте после Таджикистана и Словакии. Из-за обширной территории страны неравенство проявляется как по федеральным округам, так и по муниципальным образованиям за счет больших различий между городами и сельскими территориями [1]. По данным Росстата, дифференциация субъектов Российской Федерации по экономическому развитию (по объему валового регионального продукта на душу населения) составляет 14 раз – от 1 575,3 тыс. руб. в Сахалинской области до 111,8 тыс. руб. в Республике Ингушетия. Социальные различия, например, в уровне бедности (по доле населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума), меньше экономических, но тоже существенные: в мегаполисах Москве и Санкт-Петербурге - 6,6 %, а в Республике Ингушетия - 30,5 %, или в 4,6 раза. Неравенство социально-экономического положе -ния на субрегиональном уровне может быть более глубоким, что объясняется отсутствием достаточного внимания к проблемам пространственного развития со стороны органов публичного управления в субъектах Российской Федерации, эффективных инструментов государственного регулирования и недостатком финансовых ресурсов в муниципальных бюджетах.

Проблема регионального неравенства не только многоуровневая, но и междисциплинарная, чем и объясняется интерес к ней географов, социологов, политологов и экономистов. Данное обстоятельство, на наш взгляд, может найти отражение в реальной региональной политике, которая должна учитывать, по возможности, все аспекты, оказывающие влияние на устойчивость развития территорий и уровень благосостояния населения. Наименее изученными до настоящего времени остаются вопросы пространственного развития на субфедеральном уровне, где исторически сложился высокий уровень социально-экономического неравенства и он продолжает возрастать, несмотря на применяемые меры государственного регулирования.

Объектом нашего исследования являются тенденции развития муниципальных образований на примере Республики Мордовия. Цель статьи - согласно результатам проведенного исследования разработать предложения по обоснованию инструментов государственного регулирования социально-экономического развития муниципальных образований, способствующих преодолению избыточного неравенства между ними.

В задачи исследования входило: 1) оценить уровень дифференциации муниципальных образований по демографической ситуации, показателям экономического и социального развития; 2) классифицировать муниципалитеты и оценить возможности развития каждой группы в рамках системы действующих мер государственного регулирования; 3) обосновать приоритеты стратегического развития для выделенных групп муниципалитетов и необходимые для этого инструменты государственной поддержки.

Обзор литературы. Закономерности пространственного развития интересуют ученых более века. Большинство ученых, занимающихся исследованием неравномерности размещения производительных сил и концентрации экономической деятельности на отдельных территориях, признают объективность дифференциации пространственного развития. Основа этого вывода отражена в модели кумулятивного роста шведского экономиста Г. Мюрдаля, который на примере многих стран установил неравномерность роста экономики в системе рыночных отношений и сохранение неравенства за счет постоянного укрепления позиций конкурентоспособных территорий2.

Среди многочисленных теорий организации пространства важную роль в понимании процессов территориального развития сыграла теория центральных мест В. Кристаллера, в которой крупные и мелкие города сосредоточивают промышленное производство и услуги и образуют покрывающие все пространство сети. В. Кристаллер выделяет три принципа организации систем центральных мест: рыночный, транспортный и административный, каждый из которых позволяет определить расположение, роль и взаимосвязи между центрами высшего и низшего порядка3.

Научный интерес представляет центр-периферийная модель Дж. Фридмана, по которой субъекты экономической деятельности концентрируются в центрах роста, они формируются поэтапно и оказывают различное влияние на окружающие их территории. Несколько центров формируют полицентрическую структуру, действие которой на окружение многократно усиливается. Инновационное развитие центров роста с определенным временным лагом способствует передаче инноваций на периферию. Важно, что данная модель присуща как крупным агломерациям, так и региональным и местным центрам4.

Несколько иные причины пространственного неравенства исследуются в рамках «новой экономической географии», которая связывает конкурентные преимущества территорий с формирующими ее факторами. П. Кругман выделил две группы факторов, называя их факторами «первой природы» и «второй природы». В первую группу отнесены не зависящие от деятельности людей факторы – это востребованные экономикой природные ресурсы (полезные ископаемые, земельные и др.) и географическое положение территории (включая развитость транспортной инфраструктуры). Вторая группа факторов связана с результатами деятельности человека и включает: агломерационный эффект процесса урбанизации, который обеспечивает экономию за счет масштабов деятельности; концентрацию в городах человеческого капитала, способствующего росту производительности труда и создающего для людей более высокое качество жизни; институты, содействующие улучшению предпринимательского климата, мобильности населения, распространению инноваций и др.; инфраструктуру, сокращающую экономические расстояния5.

Роль факторов в развитии общества со временем меняется, и более сильное влияние на развитие территорий оказывают факторы «второй природы», о чем свидетельствуют исследования российских ученых. Н. В. Зубаревич отмечает высокую зависимость уровня развития регионов от факторов «первой природы» (в частности, наличие месторождений нефти, газа, металлов), которые способствуют и активизации второй группы факторов. Не имеющие

таких ресурсов регионы, как правило, ограничены в средствах для развития институциональной среды, социальной и производственной инфраструктуры. Необходимо смягчение социальных различий между регионами за счет масштабной адресной социальной поддержки уязвимых групп населения и стимулирования в менее развитых регионах зон роста. Оба эти направления требуют модернизации соответствующих институтов6 [2].

В последнее десятилетие проблема углубления неравенства между странами и внутри них активно исследуется учеными с акцентом на выявление национальных особенностей, причинно-следственных связей, применяемых инструментов выравнивания и их результативности.

Тренды мирового развития и результаты процессов глобализации отражены в публикациях международных организаций и отдельных авторов [1; 3]. Так, М. Монтебови в своей работе о глобальном неравенстве констатирует неравномерность распределения экономических выгод от глобализации. Он использует сочетание подходов из экономики, политологии и исторического анализа, описывая роли географического положения и социальных классов стран и их изменение с течением времени в глобальном неравенстве [4].

В большинстве стран реализуется региональная политика, направленная на преодоление социально-экономического неравенства территорий. Например, в Республике Корея региональное развитие нацелено на эндогенный рост с акцентом на региональную идентичность и специализацию, комплексную поддержку со стороны правительства через дерегулирование и субсидии на активизацию инновационной деятельности [5]. Китайские исследователи анализируют пространственное развитие экономики и уровень жизни административно-территориальных единиц и констатируют значительные различия, которые предлагается нивелировать через разработку стратегий регионального развития и систему социального обеспечения бедных слоев населения [6–8].

Большой опыт выравнивания уровней пространственного развития регионов накоплен в европейских странах. Так, М. Рива, С. Кертис, Л. Гаувин и Д. Фэгг, а также Н. Блэк, К. Скотт, М. Шаксмит исследовали масштабы неравенства в городских и сельских районах Англии, влияние на отдельные демографические группы, необходимые изменения в политике [9; 10].

К. Антунес, Б. Баккаини, М. Геруа и Р. Изебаэрт изучают неравенство и территориальные разногласия во Франции с ее новыми регионами. Авторы отмечают необходимость усиления координации действий субъектов регулирования и учета особенностей социально-экономических процессов муниципалитетов, а к числу важнейших методов стратегического управления относят территориальное зонирование [11]. Испанский опыт обобщен в книге Х. Р. Куадрадо-Роура «Региональная политика, экономический рост и конвергенция: уроки испанского опыта» относительно применяемой региональной политики, ее целей, инструментов и эффектов. Интерес представляет функционирование фондов с разной направленностью деятельности, например, Межтерриториального компенсационного фонда, стимулирующего рост доходов населения наименее развитых регионов [12].

В определенной мере образцом для верификации различных теоретических подходов к региональному развитию стал Европейский союз, который имеет очень развитую модель регионализма. Однако Л. Фосетт справедливо отмечает, что современный мир настолько сложен, неоднороден, разнообразен, поэтому использовать единый подход нельзя и нужно постоянно разрабатывать новый инструментарий регионального развития [13].

Рассматривая пространственное развитие регионов России в парадигме устойчивого развития как эколого-социально-экономические системы7, С. А. Иванов и В. В. Ложко, опираясь на труды П. Сорокина8 и П. Бурдье9, подчеркивают важность социальных отношений, поскольку в развитии регионов многое зависит от регионального социума, выбора целей и усилий по их достижению, экономическому поведению [14, с. 22].

Центральными вопросами исследования социологов является тема социального неравенства и проблема социальной справедливости. Так, академик М. К. Горшков считает, что социальная дифференциация предопределяет «…неравенство жизненных шансов отдельных индивидов, социальных групп, слоев, классов, а также возможностей удовлетворения ими актуальных и разнообразных по характеру и источникам происхождения потребностей» [15, с. 25]. В. Д. Зорькин социальное неравенство в стране признает нарушением конституционного принципа социального государства, предполагающего создание равных возможностей для всех членов общества. Преодоление социальной несправедливости - одна из важнейших задач государства, реализуемых в рамках социальной политики10.

А. Ю. Шевяков обращает внимание на то, что неравенство может быть нормальным и избыточным [16]. Нормальное неравенство не препятствует реализации социально и экономически значимых человеческих функций, оно даже необходимо для экономического роста. Избыточное неравенство при высоком уровне дифференциации доходов негативно влияет на экономический рост [17].

Таким образом, как зарубежные, так и российские исследователи отмечают объективный характер пространственного социально-экономического неравенства, оценивая его на макро- и мезоуровне (для России это федеральные

У^У -округа и субъекты Федерации). Менее изученным остается локальный уровень, где дифференциация экономики и системы жизнеобеспечения населения может быть более существенной, а возможности для развития ограниченными. Применяемые инструменты государственной экономической и социальной политики не приводят к выравниванию развития территорий, поскольку в полной мере воспользоваться ими могут регионы-лидеры, а аутсайдеры часто не соответствуют предъявляемым требованиям, например, для участия в федеральных целевых программах и проектах. Система социальной поддержки ориентирована на минимальный уровень удовлетворения жизненно важных потребностей наиболее уязвимых слоев населения и эффективность бюджетных расходов, что приводит к дискриминации прав граждан по месту жительства (на труд, медицинскую помощь, образование и т. д.). Для устойчивого пространственного развития на субрегиональном уровне необходимо применение инструментов государственной поддержки адекватных сложившимся условиям и тенденциям развития муниципальных образований, способных содействовать решению острых местных проблем. Это диктует необходимость разработки методологии стратегического пространственного развития регионов как на макро- и мезо-, так и на локальном уровне, базирующейся на оценке социально-экономического неравенства территорий и методов преодоления избыточной дифференциации в основных элементах системы жизнеобеспечения населения.

Материалы и методы. В качестве объекта исследования выбрана Республика Мордовия, которая по данным Росстата является сравнительно небольшим регионом Приволжского федерального округа: по территории (26,2 тыс. км2) и численности населения (790,2 тыс. чел.) она занимает соответственно 68 и 61 позиции среди регионов России. В рейтинге социально-экономического положения субъектов Российской Федерации, ежегодно составляемом рейтинговым агентством «РИА Рейтинг» медиагруппы МИА «Россия сегодня»11, положение Мордовии изменилось с 67 позиции в 2017 г. до 59 в 2019 г. По данным этого агентства, в рейтинге регионов по демографии за 2016–2018 гг. Мордовия заняла 54 место, в рейтинге по качеству жизни в 2019 г. - 51 место. О проблемах и реальных возможностях развития республики дает представление Индекс конкурентоспособности регионов, разрабатываемый Консорциумом Леонтьевский центр - AV Group12, по которому в 2018-2019 гг. она занимала 63 место. Финансовые ресурсы региона ограничены: доходы консолидированного бюджета в 2019 г. на 40 % состоят из безвозмездных поступлений, а уровень долговой нагрузки (отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам бюджета) самый высокий в стране – 211,2 %.

Перспективы экономического роста республики зависят от эффективного развития инноваций и человеческого капитала. В рейтинге Инновационных регионов России Мордовия занимает 13 место и является средне-сильным инноватором. Однако исследование инновационной деятельности, проведенное Н. Н. Семеновой, В. И. Чугуновым и Р. А. Коломасовой, свидетельствует об ухудшении ситуации за 2014-2018 гг., например, произошло снижение доли отгруженной инновационной продукции на 9,7 %, а инновационной активности организаций – на 4,1 %, а также хронически недофинансируется региональная программа научно-инновационного развития (в среднем она финансируется на 93,1 %) [18].

Сложное социально-экономическое положение Республики Мордовия и острая необходимость существенной корректировки региональной политики в части пространственного развития обусловили предмет исследования – оценку социально-экономического неравенства муниципальных образований и обоснование инструментов преодоления его избыточного уровня. Система местного самоуправления состоит из 1 городского округа, 22 муниципальных районов, включающих 16 городских и 256 сельских поселений. Система расселения республики на 1 января 2020 г. представлена 7 городами, 13 поселка -ми городского типа и 1 237 сельскими населенными пунктами.

Исследование проведено на основе открытых данных статистики, программных документов, аналитических отчетов и докладов органов исполнительной власти, а также паспортов и стратегий социально-экономического развития до 2025 г. муниципальных образований Республики Мордовия. Трудности в исследовании и оценке уровня дифференциации социально-экономического развития муниципалитетов связаны с неполным представлением необходимых статистических показателей, недостатками методик счета отдельных показателей (например, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций не включает работников малых и микропредприятий, в то время как они в ряде муниципальных районов составляют основу экономики), субъективной зависимостью показателей и оценок в отчетности органов публичной власти (не совпадающих с официальными данными статистики), что затрудняет проведение анализа и обеспечение достоверности выводов и предложений. В предыдущих наших исследованиях был изучен обширный список показателей, применяемый в практике тактического и стратегического управления муниципальными образованиями, но в статье использован ограниченный их набор, характеризующий демографическую, экономическую и социальную дифференциацию муниципалитетов и доступный в источниках ежегодной статистики13.

У^У -

В ходе исследования применен метод системного анализа, с помощью которого муниципальные образования рассмотрены как обособленные административно-территориальные единицы, обладающие определенным потенциалом и особенностями развития, законодательно определенными полномочиями управления территорией, но представляющие элементы единой системы субъекта Российской Федерации и страны в целом, действующие в рамках присущих им закономерностей функционирования. С помощью сравнительного анализа муниципалитеты республики были ранжированы в зависимости от демографической ситуации, уровня экономического и социального развития, измерено пространственное неравенство на основе расчетов размаха вариации, коэффициентов вариации и осцилляции. Авторы осознанно использовали простые методы расчета, отказавшись также от эконометрических методов анализа ввиду их многофакторности и невозможности адекватно объяснить результаты эконометрических расчетов. Метод группировок обеспечил комплексную оценку социально-экономического развития муниципальных образований, позволил сформировать 3 группы, существенно различающиеся по возможностям устойчивого развития в рамках действующей в стране системы государственного регулирования: от имеющих потенциал для развития до депрессивных, требующих экстраординарных мер поддержки.

На основе проведенного анализа, а также оценки введенных в действие в 2018 г. стратегий социально-экономического развития муниципальных районов республики до 2025 г., авторами обоснована необходимость их корректировки в части определения приоритетов и механизмов реализации по решению проблем стабилизации численности населения, акселерации малого бизнеса и выравнивания социального положения граждан. Преодоление отставания депрессивных муниципалитетов от среднереспубликанского уровня предложено через активизацию применения таких инструментов государственного регулирования, которые обеспечат желаемый результат (например, грантовая поддержка инициатив граждан и некоммерческих организаций, оказание социальной помощи через социальные контракты и др.), взаимодействие власти, бизнеса и населения, повышение результативности деятельности органов местного самоуправления.

Результаты исследования. Национальные цели социально-экономического развития России - увеличение численности населения страны, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания, определенные Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», являются ориентирами деятельности всех органов публичной власти14. Их достижение на всем пространстве нашей огромной страны должно учитывать особенности территорий (географические, природные, демографические, этнические, экономические и др.), состояние и тенденции развития экономики и социальной сферы, наличие острых проблем и возможностей их самостоятельного решения.

Контрастность Российской Федерации объясняется ее масштабами, природно-климатическим разнообразием, многонациональным и многоконфессиональным населением. Однако она присутствует даже в небольших периферийных территориях, на первый взгляд кажущихся однородными. Оценим пространственное неравенство Республики Мордовия по показателям заселенности и транспортной взаимосвязанности территорий муниципальных образований (табл. 1). Диапазон различий представим через максимальные и минимальные значения показателей и расчет коэффициентов вариации и осцилляции, позволяющих оценить величину разброса отклонений значений конкретного индикатора от его средней величины и судить о масштабах его неоднородности по территориям. Напомним, что однородной совокупность данных принято считать при значении коэффициента вариации менее 33 %.

Т а б л и ц а 1. Характеристика пространственного неравенства по муниципальным образованиям Республики Мордовия (на 1 января 2020 г.)15

T a b l e 1. Characteristics of spatial inequality in the municipalities of the Republic of Mordovia (as of 1 January 2020)

|

Показатель / Indicator |

Абсолютные значения / Absolute values |

Коэффициент вариации16, % / Coefficient of variation, % |

Коэффициент осцилляции17, %/ Coefficient of oscillation, % |

|

|

макс. / max. |

мин. / min. |

|||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Территория, км2 / Territory, square kilometers |

2 117 |

383 |

195,5 |

152,6 |

|

Плотность населения на 1 км2, чел. / Population density per 1 square kilometer, people |

913,2 |

6,7 |

612,2 |

3 001,6 |

|

Расстояние от г. Саранска до районного центра, км / Distance from the city of Saransk to the district center, kilometers |

216 |

12 |

57,8 |

212,5 |

Окончание табл. 1 / End of table 1

Приведенные показатели позволяют констатировать высокую степень неоднородности муниципальных территорий. Исключение составляют только показатели средней людности поселков городского типа и доли протяженности автодорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, последний из которых свидетельствует о негативности общей ситуации. В настоящее время средняя людность поселков городского типа в республике составляет 6 914 чел. и за последние пять лет она сократилась почти на 5 % (причем во всех без исключения населенных пунктах этого типа). Относительно второго показателя следует отметить, что среднее его значение по республике составляет 64,8 %, а более низкая доля не отвечающих нормативным требованиям местных автодорог зафиксирована только в 5 муниципальных образованиях, что свидетельствует об однородности всей совокупности в общей неблагополучной ситуации.

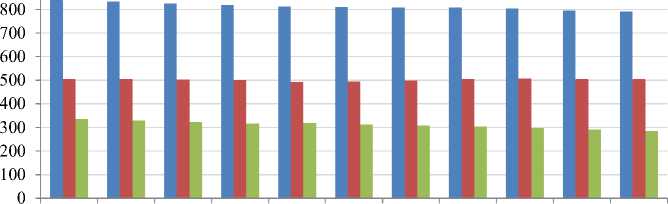

Одной из острых проблем Мордовии остается сокращение постоянного населения, которое происходит уже более 50 лет, и за 1970–2020 гг. привело к его убыли почти на 243 тыс. чел., или на 23,5 %. С 2010 г. этот показатель уменьшился на 5,8 % за счет сокращения сельского населения на 49,5 тыс. чел., или на 14,8 %, в то время как городское население возросло на 500 чел. (рис. 1).

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

■ Все население / Total population

-

■ Городское население / Urban population

-

■ Сельское население / Rural population

Р и с. 1. Численность постоянного населения, тыс. чел.

F i g. 1. Resident population, thousand people

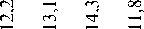

По муниципальным образованиям демографическая ситуация существенно различается от неблагополучной до экстремально критической. Анализ тенденций за последние 10 лет свидетельствует о постоянном ее ухудшении по всем муниципальным территориям. Об этом можно судить по общим коэффициентам естественного и миграционного прироста (убыли), рождаемости и смертности, нагрузки нетрудоспособного населения на трудоспособное, а также по условному коэффициенту депопуляции (УКД), рассчитываемому как отношение числа умерших к числу родившихся. Представим эти показатели в таблице 2, предварительно сгруппировав муниципальные образования по УКД, рассчитанному в среднем за 2017–2019 гг. (для сглаживания резких годовых колебаний коэффициентов).

Т а б л и ц а 2. Демографические показатели по группам муниципальных образований Республики Мордовия (2019 г.)

T a b l e 2. Demographic indicators by groups of municipalities of the Republic of Mordovia (2019)

Продолжение табл. 2 / Continuation of table 2

2. Большеберезниковский / 3,51 -14,3 - 3,1 5,7 20,0 1 020

Bolshiye Berezniki District

Окончание табл. 2 / End of table 2

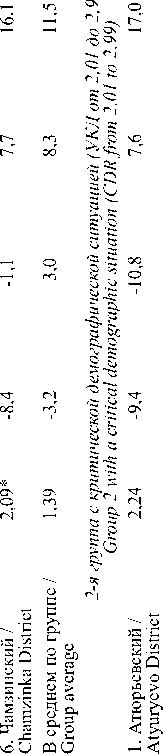

Для оценки демографической безопасности страны и отдельных регионов российскими учеными обоснованы пороговые значения основных показателей. Например, А. В. Калина и И. П. Савельева определяют их по коэффициентам естественного и миграционного прироста на уровне не менее 0, рождаемости – не менее 10,0 и смертности – не более 10,0, УКД – не более 1 [19]. С. Ю. Глазьев и В. В. Локосов предельно критическим значением демографической нагрузки на трудоспособное население обозначают 600 в расчете на 1 000 чел. [20]. Как видно из приведенных в таблице 2 данных, фактические коэффициенты существенно превышают пороговые значения как в среднем по республике, так и во всех муниципальных образованиях. Их группировка демонстрирует нарастание кризисности демографической ситуации - от неблагополучной до экстремально кризисной. К 1 группе с неблагополучной демографией относятся 6 муниципальных образований, включая г. о. Саранск, с общей численностью 511,8 тыс. жителей (65 %), ко 2-й группе с кризисной ситуацией - 11 муниципальных районов с 204 тыс. жителей (26 %) и к 3-й группе с экстремально кризисной демографией – 6 муниципалитетов с 74,5 тыс. населения (9 %). Очевидно, что для обеспечения демографической безопасности большинству муниципальных образований и республике в целом необходима активная политика народосбережения. Если для муниципалитетов 1 группы проводимая социальная политика, направленная на стимулирование рождаемости и поддержку семей с детьми, может дать положительный демографический эффект, то в 3 группе эти меры не сработают из-за низкой доли населения детородного возраста, поэтому необходимо всемерно способствовать привлечению молодых специалистов и переселению соотечественников.

Демографические процессы являются базовыми для формирования человеческого капитала, экономического развития и конкурентоспособности территории, а с другой стороны - это индикатор условий и способности устойчивого развития конкретного муниципального образования относительно других. Это положение подтверждает система средних значений экономических показателей, рассчитанная по демографическим группам муниципальных образований республики (табл. 2), приведенная в таблице 3. По уровню экономического развития и специализации 1-я группа является развитой индустриально-аграрной, 2-я – среднеразвитой аграрно-промышленной, 3-я – низко развитой с преобладанием аграрной экономики.

Доля 1-й группы в общем по республике объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленности составила 83 %, 2-й – около 15 %, 3-й – меньше 2 %. Как видно из таблицы 3, превышение этого среднедушевого показателя 1-й группы над 2-й составило 2,2 раза, над 3-й - 11,2 раза, а 2-й над 3-й - 5,2 раза. В производстве сельскохозяйственной продукции удельный вес групп следующий: 1-я – 53 %, 2-я – 37 %, 3-я – 10 %. Однако по среднедушевому производству лидирует 2-я группа с превышением над 1-й в 1,7 раза, над 3-й - в 1,3 раза.

Т а б л и ц а 3. Показатели экономического развития по группам муниципальных образований (в среднем за 2017–2019 гг.)18

T a b l e 3. Indicators of economic development by groups of municipalities (on average for 2017–2019)

|

Показатель / Indicator |

Группы муниципальных образований по УКД / Groups of municipalities according to CDR |

В среднем по Республике Мордовия / On average in the Republic of Mordovia |

||

|

1 |

2 |

3 |

||

|

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленности в расчете на 1 жителя, тыс. руб. / Volume of shipped goods of own production, works and services performed on their own in the industry, per 1 resident, thousand rubles |

271,4 |

125,4 |

24,3 |

226,3 |

|

Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий в расчете на 1 жителя, тыс. руб. / Volume of agricultural production in farms of all categories per 1 resident, thousand rubles |

62,4 |

105,8 |

83,4 |

75,8 |

|

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя, тыс. руб. / Volume of investment in fixed assets per 1 resident, thousand rubles |

63,8 |

46,0 |

19,2 |

53,6 |

|

Собственные доходы без перечислений из бюджетов других уровней и внебюджетных фондов в расчете на 1 жителя, тыс. руб. / Own revenues without transfers from budgets of other levels and off-budget funds per 1 resident, thousand rubles |

7,3 |

4,9 |

3,8 |

6,4 |

|

Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. чел., ед. / Number of small and medium-sized enterprises per 10 thousand people, units |

264 |

165 |

165 |

228 |

Следует отметить, что в 1-ю группу входят муниципальные образования, на территории которых функционируют крупные промышленные предприятия и агрофирмы (например, 2 крупных птицефабрики в Лямбирском районе), во 2-й группе осуществляют деятельность предприятия пищевой промышленности, в численности которых преобладают средние и малые субъекты хозяйствования, в то время как в 3-й группе муниципалитетов основную роль в экономике играют малые, микропредприятия и индивидуальные предприниматели.

По числу субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. лидирует 1-я группа с превышением над 2-й и 3-й в 1,6 раза. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства за последние три года в 1-й группе возросло на 32,4 %, а в 3-й – сократилось на 3,4 %. Неустойчивость малого бизнеса для районов 3-й группы объясняется практической недоступностью для большинства из них инвестиционных ресурсов, о чем свидетельствует объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя, который в 3-й группе равен 19,2 тыс. руб., что меньше среднего республиканского значения в 2,8 раза, а в сравнении с 1-й группой – в 3,3 раза. Это сказывается на темпах экономического развития муниципалитетов и находит отражение в показателе собственных доходов местного бюджета (без перечислений из бюджетов других уровней и внебюджетных фондов) в расчете на 1 жителя, значения которого фиксируют тенденцию снижения от 1-й группы к 3-й в 1,9 раза.

Тесную взаимозависимость социальных процессов от демографических и экономических демонстрируют показатели таблицы 4, рассчитанные по выделенным выше группам и обусловленные как отраслевой структурой экономики, так и численностью и размерами действующих хозяйствующих субъектов, обеспечивающих занятость и доходы населения.

Т а б л и ц а 4. Показатели социального развития по группам муниципальных образований (2019 г.)19

T a b l e 4. Indicators of social development by groups of municipalities (2019)

|

Показатель / Indicator |

Группы муниципальных образований по УКД / Groups of municipalities according to CDR |

В среднем по Республике Мордовия / On average in the Republic of Mordovia |

||

|

1 |

2 |

3 |

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, руб. / Average monthly nominal accrued salary of employees, rubles |

33 434 |

24 059 |

23 550 |

30 596 |

|

Средний размер назначенных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в отделении Пенсионного фонда России, руб. / Average assigned pensions of the pensioners registered with a branch of the Pension Fund of the Russian Federation, rubles |

14 066 |

12 858 |

12 715 |

13 593 |

|

Соотношение среднедушевых денежных доходов с величиной прожиточного минимума, % / Ratio of per capita monetary income to the subsistence minimum, % |

225,7 |

169,0 |

153,1 |

216,9 |

19 Рассчитано по: Мордовия: Стат. ежегодник.

Окончание табл. 4 / End of table 4

1 234 5

|

Доля детей в возрасте 1 ‒ 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в дошкольном образовательном учреждении, % / Share of children aged 1 ‒ 6 receiving preschool educational services at preschool educational institutions, % |

78,6 |

64,8 |

59,5 |

77,4 |

|

Площадь жилья в расчете на 1 жителя, м2 / |

25,9 |

32,8 |

34,2 |

28,5 |

Housing area per 1 resident, square meters

Из пяти приведенных показателей, четыре фиксируют снижение значений от 1-й группы к 3-й: по заработной плате работников организаций – на 42,0 %, по среднему размеру назначенных пенсий пенсионеров – на 10,6 %, по соотношению среднедушевых денежных доходов с величиной прожиточного минимума – на 72,6 %, по доле детей дошкольного возраста 1–6 лет в дошкольных образовательных учреждениях – на 19,1 %. По первым трем показателям различия объясняются отраслевой структурой и размерами субъектов хозяйственной деятельности. Наличие на территории муниципальных образований крупных промышленных, строительных и транспортных предприятий, финансовых организаций с более высокой заработной платой сотрудников обеспечивает лидерство 1-й группы. В малом и микробизнесе оплата труда часто минимально допустимая, а доходы предпринимателей неустойчивы, что и демонстрирует показатель соотношения среднедушевых денежных доходов с величиной прожиточного минимума, который в 3-й группе на 72,6 % ниже, чем в 1-ой, и на 63,8 % ниже среднего республиканского значения. Следует подчеркнуть, что уровень средней номинальный заработной платы работников в большинстве муниципальных районов 2-й и 3-й группы связан с бюджетными организациями социальной сферы; он обеспечивается и контролируется исполнением Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Из показателей таблицы 4 рост от 1-й группы к 3-й происходит только по площади жилья в расчете на 1 жителя (на 32,1 %), что связано как с реализацией мероприятий по жилищному строительству в рамках государственной программы устойчивого развития сельских территорий, так и в немалой степени с естественной и миграционной убылью населения в районах 2-й и 3-й групп.

Проведенный анализ позволяет констатировать высокий уровень социально-экономического неравенства муниципальных образований, что является свидетельством недостаточной эффективности региональной политики, инструменты которой в большей степени стимулируют «точки роста» и муниципалитетов-лидеров, обеспечивающих положительную динамику общих показателей развития субъекта Российской Федерации, но не срабатывают у аутсайдеров, способствуя углублению дифференциации между ними. Вывод очевиден: для проблемных территорий в соответствии с их особенностями необходимо изменение условий применения отдельных инструментов государственной поддержки (если это возможно) или увеличение масштабов тех методов, которые реально способствуют активизации экономики и социальной поддержке населения.

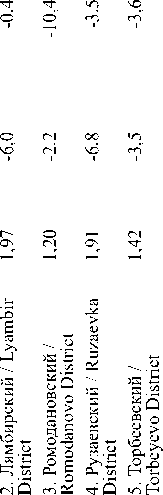

Обсуждение и заключение. Один из принципов «Основ государственной региональной политики Российской Федерации на период до 2025 года»20 диктует необходимость дифференцированного подхода к методам государственного регулирования развития территорий в зависимости от их социально-экономических особенностей. Очевидно, что каждому субъекту Российской Федерации необходима Стратегия пространственного развития до 2030 (2035) г., позиционирующая проблемы развития отдельных территорий региона и определяющая цели, задачи и методы их решения. При этом важно понимание, что каждое муниципальное образование является сложной социально-экономической системой со своей реакцией на влияние внешней среды и происходящих изменений, управленческой квалификацией должностных лиц в органах публичной власти. В настоящее временя используемые меры государственного регулирования развития административно-территориальных единиц являются унифицированными и не учитывают особенности пространственного развития территорий и их потенциала, кроме того имеет место несогласованность действий разных исполнительных органов управления (как по отраслям, так и по уровням). Отметим, что эффективное регулирование внутрирегиональной дифференциации невозможно без достоверной, достаточной и своевременной информации по процессам пространственного развития региона в разрезе не только городских округов и муниципальных районов, но и отдельных поселений и населенных пунктов. Это диктует необходимость в системе социально-экономического мониторинга существенно расширить пространственный аспект за счет предоставления системы показателей по заселенности и демографической ситуации, потенциалу территорий и их освоенности, социальной комфортности среды проживания, общественной и экологической безопасности, неравенству и бедности населения, в том числе с отражением в картографическом материале.

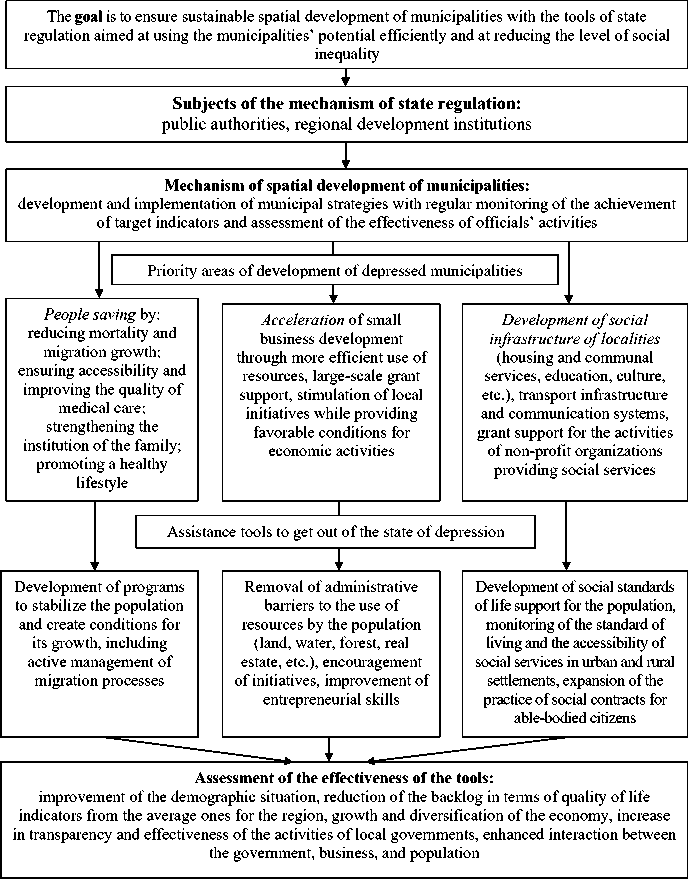

Наиболее сложной задачей выравнивания экономического развития муниципалитетов является преодоление кризисных явлений депрессивных территорий, проявляющихся в сужении возможностей воспроизводственного процесса в основных отраслях и постепенной деградации ресурсного, хозяйственного и социального потенциалов [21, с. 38]. Очевидно, что простых и быстрых решений их проблем не существует, необходимо пристальное внимание к ним органов публичной власти как в части стратегического пространственного планирования, так и контроля за достижением намеченных планов. Основные направления и инструменты преодоления социально-экономического неравенства муниципальных образований за счет сокращения отставания депрессивных территорий (3-й группы муниципалитетов республики) представлены на рисунке 2.

Государственное регулирование регионального социально-экономического развития муниципальных образований в настоящее время осуществляется преимущественно через государственные, региональные и ведомственные программы, участие в которых, как правило, предполагает их софинанси-рование со стороны местного бюджета и собственных средств участников проектов, что для некоторых локальных территорий становится непреодолимым препятствием. Однако целевые программы охватывают не весь спектр острых проблем муниципальных территорий, к числу которых относится демографическая. В Мордовии она в некоторой степени нашла отражение в муниципальных стратегиях социально-экономического развития до 2025 г. в виде анализа демографической ситуации и определения целевых показателей на перспективу (численности населения, коэффициентов рождаемости и смертности), незначительно сокращающих кризисные тенденции без обоснования мероприятий. На наш взгляд, для муниципалитетов 2-й и 3-й групп необходима разработка программ стабилизации численности населения (в рамках стратегий или отдельных документов) с альтернативными сценариями решения проблемы и приоритетными направлениями действий.

Как показал анализ экономического развития депрессивных регионов, в отсутствии крупных и даже средних предприятий для них необходимо активное стимулирование развития малого бизнеса, сохранения и создания новых рабочих мест для закрепления кадров, привлечения инвесторов. Внимание органов власти должно быть направлено на акселерацию предпринимательства всех видов и организационно-правовых форм за счет финансовой, информационной, консультационной и культурно-просветительской поддержки. Без этого невозможно повысить уровень жизни и сократить депопуляцию населения, обеспечить рост доходов местного бюджета.

Считаем справедливой позицию Н. В. Зубаревич о необходимости сокращения социального неравенства регионов через поддержку молодых специалистов в экономике и сферах здравоохранения и образования, развития системы непрерывного образования, более масштабную адресную поддержку уязвимых групп населения21.

Цель – обеспечение устойчивого пространственного развития муниципальных образований инструментами государственного регулирования, направленными на эффективное использование собственного потенциала и снижение уровня социального неравенства

I

Субъекты механизма государственного регулирования : органы публичной власти, региональные институты развития +

Механизм пространственного развития муниципальных образований:

разработка и реализация муниципальных стратегий с регулярным мониторингом достижения целевых индикаторов и оценкой эффективности деятельности должностных лиц

I 1 1 1 I

Приоритетные направления развития депрессивных муниципалитетов

|

Народосбережение за счет: сокращения смертности и миграционного прироста; обеспечения доступности и улучшения качества медицинской помощи; укрепления института семьи; формирования здорового образа жизни |

Акселерация развития малого бизнеса за счет более эффективного использования ресурсов, масштабной грантовой поддержки, стимулирования местных инициатив при предоставлении выгодных условий для осуществления экономической деятельности |

Развитие социальной обустроенности населенных пунктов (объектов ЖКХ, образования, культуры и др.), транспортной инфраструктуры и системы связи, грантовая поддержка деятельности НКО по оказанию социальных услуг |

Инструменты содействия выходу из состояния депрессивности

|

Разработка программ стабилизации численности населения и создания условий для ее роста, включая активное управление миграционными процессами |

Снятие административных барьеров к использованию населением ресурсов (земельных водных, лесных, объектов недвижимости и др.), поощрение инициативы, повышение предпринимательской квалификации |

Разработка социальных стандартов жизнеобеспечения населения, мониторинг уровня жизни и доступности социальных услуг в городских и сельских поселениях, расширение практики социальных контрактов для трудоспособных граждан |

Оценка результативности инструментов:

улучшение демографической ситуации, сокращение отставания по показателям качества жизни от средних по региону, рост и диверсификация экономики, повышение прозрачности и результативности деятельности органов местного самоуправления, активизация взаимодействия власти бизнеса и населения

Р и с. 2. Механизм преодоления социально-экономического неравенства муниципальных образований за счет сокращения отставания депрессивных территорий

F i g. 2. The mechanism to overcome the socio-economic inequality of municipalities by reducing the backlog of the economically depressed territories

Проведенные исследования позволяют констатировать, что уровень бедности в депрессивных муниципалитетах существенно выше и затрагивает часто работающих граждан (например, в сельском хозяйстве и индивидуальных предпринимателей) и семьи с детьми. Имеющим право на социальную помощь трудоспособным гражданам она должна оказываться в форме социального контракта, обеспечивая их адаптацию и выход из трудных жизненных ситуаций. Эта форма социальной поддержки требует больших усилий от органов социальной защиты населения и применяется недостаточно широко.

Важным институтом пространственного развития, обеспечивающим конституционные социальные гарантии, являются социальные стандарты жизни и жизнеобеспечения населения, представляющие собой комплекс законодательно установленных нормативов в отраслях социальной сферы (здравоохранении, образовании, культуре, социальной защите населения и др.), обеспечивающих доступность социальных услуг для населения. Следует отметить, что во многих регионах вообще отсутствуют нормативно-правовые акты в области социальной стандартизации (в их числе и Республика Мордовия), исключение составляют Республика Карелия, Республика Татарстан, Самарская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Это не фиксирует внимание органов региональной исполнительной власти на необходимости предоставления социальных благ хотя бы на минимально допустимом уровне всем гражданам подведомственных территорий, что и приводит к сохранению и даже углублению их неравенства. Выравнивание социального обслуживания населения требует введение в муниципальную практику социальных стандартов жизни и жизнеобеспечения населения.

Решение территориальных проблем и реальное снижение отставания депрессивных муниципалитетов по основным параметрам социального развития требуют согласования интересов и налаживания эффективного взаимодействия между властью, бизнесом и населением через активизацию деятельности институтов развития (ГЧП и МЧП) и гражданского общества (например, некоммерческих организаций) [22]. Деятельность некоммерческих организаций направлена на оказание помощи людям при выходе из трудных жизненных ситуаций, обеспечение защиты интересов граждан, предоставление социальных услуг и др. Они привлекают дополнительные финансовые ресурсы на развитие территорий, в том числе через участие в конкурсах грантов различных фондов (например, в Мордовии в 2020 г. ими было привлечено 3,7 млн руб.). Количество инициативных граждан, участвующих в конкурсах и реализующих социальные проекты, можно существенно увеличить. Для этого от органов власти необходимо понимание места и значения НКО в развитии территории, дополнение муниципальных стратегий с учетом их деятельности. Кроме того, возрастают возможности для самореализации и раскрытия таланта каждого человека, независимо от места проживания при условии организации прозрачной и эффективной системы взаимодействия с органами местного самоуправления.

У^У -

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что в Республике Мордовия исторически сложилось и продолжает сохраняться избыточное социально-экономическое неравенство муниципальных образований, на котором не акцентируется внимание органов регионального и муниципального управления и не учитывается ими при принятии тактических и стратегических управленческих решений. Состав применяемых инструментов государственного регулирования развития муниципалитетов обширен и в силу объективных и субъективных различий между ними должен подбираться индивидуально, согласно специфическим особенностям и возможной результативности.

На основании анализа показателей демографического, экономического и социального состояния выявлены 3 группы муниципальных образований: развивающиеся, с неустойчивым развитием и депрессивные. Представленные приоритетные направления и инструменты государственного регулирования муниципального развития для депрессивных территорий могут быть использованы при корректировке муниципальных стратегий социально-экономического развития, оценке прозрачности и результативности деятельности органов местного самоуправления. Эти результаты могут стать основой для совершенствования пространственной политики на субрегиональном уровне. В целом статья может быть полезна специалистам в области государственного и муниципального управления, представителям научного сообщества, интересующимся вопросами пространственного развития регионов.

Список литературы Инструменты преодоления внутреннего социально-экономического неравенства

- Toward a New Social Contract. Taking on Distributional Tensions in Europe and Central Asia. Europe and Central Asia Studies / М. Bussolo, М. Davalos, V. Peragine, R. Sunda-ram. - Washington, DC : World Bank, 2018. - 251 р. - URL: https://www.amazon.com/To-ward-New-Social-Contract-Distributional/dp/1464813531 (дата обращения: 21.01.2021).

- Зубаревич, Н. В. Неравенство социально-экономического развития регионов и городов России 2000-х годов: рост или снижение? / Н. В. Зубаревич, С. Г Сафро-нов // Общественные науки и современность. - 2013. - № 6. - С. 15-26. - URL: http:// ecsocman.hse.ru/data/2015/05/25/1251201390/15-26_Zubarevich.pdf (дата обращения: 23.01.2021). - Рез. англ.

- What Factors Affect Income Inequality and Economic Growth in Middle-Income Countries? / D. H. Vo, T. C. Nguyen, N. P. Tran, A. T. Vo. - DOI 10.3390/jrfm12010040 // Journal of Risk and Financial Management. - 2019. -Vol. 12, issue 1.

- Montebovi, M. Review: Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization by Branco Milanovic / M. Montebovi. - DOI 10.33391/jgjh.41 // Junctions: Graduate Journal of the Humanities. - 2017. - Vol. 2, issue 2. - Pp. 131-136.

- Kim, T. Regional Policy in the Republic of Korea: Principles and Experiences / T. Kim, J. Lim. - Document № 189. Territorial Cohesion for Development Working Group. - URL: https://www.rimisp.org/wp-content/files_mf/1467323016189_Taebyung_Kim_Junghwan_ Lim.pdf (дата обращения: 21.01.2021).

- Yu, Le-rong. The Effects of Social Security Expenditure on Reducing Income Inequality and Rural Poverty in China / Le-rong Yu, Xiao-yun Li. - DOI10.1016/S2095-3119(20)63404-9 // Journal of Integrative Agriculture. - 2021. - Vol. 20, issue 4. - Pp. 1060-1067.

- He, S. A Spatiotemporal Analysis of County Economy and the Multi-Mechanism Process of Regional Inequality in Rural China / S. He, F. H. Liao, G. Li. - DOI 10.1016/j. apgeog.2019.102073 // Applied Geography. - 2019. - Vol. 111.

- Hai, Z. The Impact of Population Aging on Income Inequality in Developing Countries: Evidence from Rural China / Z. Hai. - DOI 10.1016/j.chieco.2010.09.003 // China Economic Review. - 2011. - Vol. 22, issue 1. - Pp. 98-107.

- Unravelling the Extent of Inequalities in Health Across Urban and Rural Areas: Evidence from a National Sample in England / M. Riva, S. Curtis, L. Gauvin, J. Fagg. - DOI 10.1016/j.socscimed.2008.11.024 // Social Science & Medicine. - 2009. - Vol. 68, issue 4. -Pp. 654-663.

- Black, N. Social Inequalities in Rural England: Impacts on Young People Post-2008 / N. Black, K. Scott, M. Shucksmith. - DOI 10.1016/j.jrurstud.2018.09.008 // Journal of Rural Studies. - 2019. - Vol. 68. - Pp. 264-275.

- Disparities and Territorial Discontinuities in France with its New Regions: A Multi-scalar and Multidimensional Interpretation. Economie et Statistique / K. Antunez, B. Bac-caini, M. Guerois, R. Ysebaert. - DOI 10.24187/ecostat.2017.497d.1928 // Economics and Statistics. - 2017. - No. 497-498. - Pp. 19-41.

- Cuadrado-Roura, J. R. Regional Policy, Economic Growth and Convergence: Lessons from the Spanish Case / J. R. Cuadrado-Roura. - DOI 10.1007/978-3-642-02178-7. -Berlin : Springer Science & Business Media, 2010. - 330 p.

- Fawcett, L. Regionalism by Emulation: Considerations across Time and Space / L. Fawcett. - DOI 10.4324/9781315589626-11 // Interregionalism and the European Union. Post-revisionist Approach to Europe's Place in a Changing World / Ed. by M. Telo, L. Fawcett, F. Ponjaert. - Abington : Routledge, 2016. - Pp. 33-55.

- Иванов, С. А. О пространственном подходе в теории региональной экономики / С. А. Иванов, В. В. Ложко // Вестник ЮУрГУ Серия: Экономика и менеджмент. -2015. - Т. 9, - № 1. - С. 18-25. URL: https://vestnik.susu.ru/em/article/view/3550 (дата обращения: 01.02.2021). - Рез. англ.

- Горшков, М. К. Социальные неравенства как вызов современной России / М. К. Горшков // Вестник Института социологии. - 2010. - № 1. - С. 24-47. - URL: https://www.vestnik-isras.ru/files/File/Vestnik_2010_01/gorshkov.pdf (дата обращения: 02.02.2021). - Рез. англ.

- Шевяков, А. Социальное неравенство, бедность и экономический рост / А. Шевяков // Общество и экономика. - 2005. - № 3. - С. 5-18. - URL: https://www.elibrary.ru/ item.asp?id=17696099 (дата обращения: 12.01.2021).

- Шевяков, А. Ю. Экономическое неравенство: тормоз демографического роста / А. Ю. Шевяков // Журнал новой экономической ассоциации. - 2011. - № 9. - С. 197-201. -URL: http://journal.econorus.org/pdf/NEA-9.pdf (дата обращения: 12.01.2021).

- Семенова, Н. Н. Совершенствование механизма финансирования инновационной деятельности региона в контексте концепции устойчивого развития / Н. Н. Семенова, В. И. Чугунов, Р. А. Коломасова. - DOI 10.15507/2413-1407.113.028.202004.666-694 // Регионология. - 2020. - Т. 28, № 4. - С. 666-694. - Рез. англ.

- Калина, А. В. Формирование пороговых значений индикативных показателей экономической безопасности России и ее регионов / А. В. Калина, И. П. Савельева // Вестник ЮУрГУ Серия: Экономика и менеджмент. - 2014. - Т. 8, № 4. - С. 15-24. - URL: https://vestnik.susu.ru/em/article/view/2865 (дата обращения: 10.02.2021). - Рез. англ.

- Глазьев, С. Ю. Оценка предельно критических значений показателей состояния российского общества и их использование в управлении социально-экономическим развитием / С. Ю. Глазьев, В. В. Локосов // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. - 2012. - № 4 (22). - С. 22-41. URL: http://esc.vscc. ac.ru/article/317/fulr?_lang=ra (дата обращения: 28.01.2021).

- Лексин, В. Общероссийские реформы и территориальное развитие. Ст. 8: Депрессивные территории: прежние проблемы и новые варианты их решения / В. Лексин, А. Швецов. - Текст : непосредственный // Российский экономический журнал. -2001. - № 9. - С. 35-63.

- Губанова, Е. С. Преодоление социально-экономического неравенства как условие устойчивого сбалансированного пространственного развития региона / Е. С. Губанова, В. С. Клещ. - DOI 10.15838/esc.2019.5.65.3 // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. - 2019. - Т. 12, № 5. - С. 44-57. - Рез. англ.