Интеграция бизнес-сообщества и образования как фактор инновационного развития экономики региона (на примере Липецкой области)

Автор: Есина Ю.Л., Агафонова Е.Е.

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Экономика и управление

Статья в выпуске: 3 (65), 2015 года.

Бесплатный доступ

Современные мировые процессы обозначили в качестве определяющих факторов инновационного развития человеческий капитал, образование и науку. Для достижения экономического роста государство должно создать необходимые условия эффективного взаимодействия бизнес-среды и научно-образовательных процессов на уровне каждого региона. Большинство субъектов Российской Федерации тяготеет к монопроизводству отдельных отраслей. Базовой отраслью Липецкой области выступает металлургия. Курс модернизации и дифференциации экономки позволил снизить долю этой отрасли до 55% и обусловил бурное развитие других отраслей промышленности, сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, строительства. В области широко поддерживаются инновации и создаются новые для региона виды производств. Высокие темпы экономического развития повлияли на региональный рынок труда, изменили структуру спроса на трудовые ресурсы и повысили требования работодателей к качеству образовательных программ. Система профессионального образования Липецкой области представлена учреждениями различного уровня и предлагает широкий спектр образовательных программ для традиционных отраслей региональной экономики. Новые и высокотехнологичные отрасли испытывают дефицит кадров. Работодателями востребованы инженерно-технические специальности и высококвалифицированные рабочие. Необходимо постоянное повышение квалификации, создание системы непрерывного и опережающего профессионального образования. Для решения проблемы нехватки трудовых ресурсов в регионе разработана и утверждена Концепция «Развитие кадрового потенциала Липецкой области», работает координационный Совет по кадровому обеспечению и профессиональному образованию, одобрена дорожная карта по созданию производственно-образовательных кластеров. Свою эффективность доказал производственно-образовательный кластер металлургического профиля. Созданы и развиваются еще три производственно-образовательных кластера машиностроительного, агропромышленного и строительного профилей. Следует усилить интеграцию бизнес-сообщества и образования, сформировать профессиональные компетенции, расширить формы взаимодействия реального сектора экономики и профессиональных образовательных учреждений.

Инновации, модернизация экономики, бизнес-сообщество, образование, интеграция

Короткий адрес: https://sciup.org/14040474

IDR: 14040474 | УДК: 332.02

Текст научной статьи Интеграция бизнес-сообщества и образования как фактор инновационного развития экономики региона (на примере Липецкой области)

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 15-12-48002)

Современные мировые вызовы и расширение процессов глобализации обусловили активизацию технологических изменений во всех сферах национальной экономики, усилили межрегиональную конкуренцию в привлечении инвестиций, обозначили в качестве определяющих факторов инновационного развития человеческий капитал, образование и науку. В этой связи возможности отдельной территории – субъекта Российской федерации стать площадкой для качественного экономического роста в первую очередь зависят от способности государственных органов власти создать необходимые условия для эффективного взаимодействия бизнес-среды и научно-образовательных процессов на уровне данного региона.

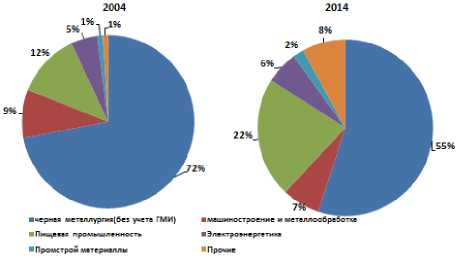

Со времен административно-командного устройства экономика большинства субъектов Российской Федерации тяготеет к монопроизводству отдельных отраслей. Липецкая область не является исключением. В структуре валового регионального продукта наибольшую долю занимает промышленность, на которую приходится свыше 37%. При этом базовой отраслью региона выступает металлургия (рисунок 1).

Рисунок 1.Структура промышленного производства Липецкой области

Вместе с тем взятый руководством области курс модернизации и дифференциации экономики позволил за последние десять лет снизить удельный вес данной отрасли с 72 % в 2004 году до 55 % к началу 2015 года. Такие успехи обусловлены комплексным подходом к разработке и реализации региональной промышленно-инвестиционной политики, основу которой составляет четырехуровневая система.

Создание и расширение федеральной особой экономической зоны промышленнопроизводственного типа «Липецк», образующей первый уровень, активное развитие второго уровня, состоящего из четырех региональных особых экономических зон промышленно-производственного типа и одной региональной зоны технико-внедренческого типа, реализация на третьем уровне кластерных проектов в сфере производства бытовой техники и станкостроения, а также формирование четвертого уровня путем поддержки индустриальных парков, обеспечили многоотраслевой характер промышленного комплекса Липецкой области, его высокую технологичность и инновационную направленность.

На сегодняшний момент производственную деятельность в области осуществляют около 2000 предприятий, среди которых крупнейшие мировые производители. Из общего объема национального производства на долю Липецкой области приходится 23,5 % производства чугуна, 18,3 % готового проката черных металлов, 18 % стали, 31 % холодильников и морозильников, 28 % стиральных машин, 28 % бетоносмесителей, 26 % почвообрабатывающих машин, 10 % гидравлического оборудования, 2,3 % шин для легковых автомобилей, 2,2 % центробежных насосов, 2 % металлорежущих станков [1]. Несмотря на отрицательные внешние воздействия и негативные тенденции в стране, промышленность региона демонстрирует высокие, а по ряду показателей опережающие по сравнению с Российской Федерацией в целом, темпы развития. По данным Администрации Липецкой области за 2014 год индекс промышленного производства составил 101,9 %, а в обрабатывающих производствах, доля которых в промышленности составляет 93,1 % - 102 % [1].

Еще одной важной составляющей экономики области является агропромышленный комплекс, приоритетными направлениями развития которого выступают мясное и молочное животноводство, развитие малых форм хозяйствования, создание информационной и логистической инфраструктуры. Для повышения инвестиционной привлекательности сельского хозяйства региона и территориальной дифференциации в области созданы три региональные особые экономические зоны агропромышленного типа, специализирующиеся на свиноводстве и производстве картофеля. Следует отметить, что в результате обострения проблемы импортозамещения, данные направления сельскохозяйственной деятельности получили мощный стимул к развитию и обеспечили приток финансовых ресурсов как от частных инвесторов, так и от государства.

Государственная поддержка сельского хозяйства Липецкой области составила в 2014 году около 4,5 млрд. руб., в том числе из областного бюджета – 1,4 млрд. руб., из федерального – 3,1 млрд. руб. В 2015 году Липец- кой области из федерального бюджета выделены субсидии в объеме 16,7 млн. руб., из областного бюджета на поддержку начинающих фермеров будет выделено 11 млн. руб., на развитие семейных животноводческих ферм – 12 млн. руб. Создание региональных особых экономических зон агропромышленного типа и государственная финансовая поддержка способствовали поддержанию объема валовой продукции в 2014 году на уровне предыдущего года или в размере 76,1 млрд. руб., в том числе растениеводство 46 млрд. руб. и животноводство – 30.1 млрд. руб. [1].

Развитие сельского хозяйства благоприятно отразилось на состоянии такого стратегически важного направления экономической деятельности в регионе как пищевая и перерабатывающая промышленность. В последние годы отмечен устойчивый тренд роста товарооборота продукции данной отрасли. Так в 2014 году объем отгруженных товаров собственного производства предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности (без НДС и акцизов, в действующих ценах) составил 103,6 млрд. рублей или 116 % к уровню предыдущего года. Из них экспортировано продукции на сумму более 3 млрд. рублей. По различным группам товаров достигнут рост объемов производства от 3% до 1,9 раза. От общего объема национального производства на территории области производится 72% плодовоовощных консервов детских, 13% сахара, 12% крахмала, продуктов детского питания на злаковой основе, более 7% минеральной воды [4]. В условиях введения экономических санкций развитие пищевой и перерабатывающей промышленности стало основным инструментом в решении задачи импортозамещения и получило дополнительную финансовую поддержку со стороны государства. В 2014 году пищевым и перерабатывающим предприятиям Липецкой области было выделено 624 млн. руб., в том числе из федерального бюджета 506 млн. руб. [4].

Существенный вклад в рост валового регионального продукта вносит строительная отрасль. В 2014 году рост объемов строительных работ в регионе составил 37 млрд. руб. или 103,6% к предыдущему году при среднероссийском уровне показателя 95,5%. За последние 10 лет объем ввода жилья в области вырос почти в 2,5 раза. В 2014 году построен и введен в эксплуатацию 1009,1 тыс. кв. м. жилья, что составляет 117% к уровню 2013 года. Ввод жилья на душу населения по итогам года составил 0,87 кв. м. По данному показателю Липецкая область занимает третье место в ЦФО и седьмое – в России. Следует отметить, что государство активно поддерживает развитие данной отрасли. Так свыше 40% введенного в регионе жилья или 413 тыс. кв. м., было построено при государственной поддержке. На эти цели в 2014 году израсходовано 663,6 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 143,3 млн. руб., и 520,3 млн. руб. – из областного бюджета [4].

Основываясь на конкурентных преимуществах региона, руководство Липецкой области не только активно содействует модернизации традиционных отраслей, но и развивает новые для данной территории виды экономической деятельности, такие как производство сельскохозяйственной, автомобильной техники и компонентов, авиастроение, фармацевтика и биотехнологии. По словам президента торгово-промышленной палаты Сергея Катырина, Липецкая область сегодня – один из самых динамично развивающихся регионов в самых разных отраслях – от станкостроения до фармацевтики [5].

Следует отметить, что в процессе расширения сфер экономической деятельности акцент сделан на поддержку инноваций. Хозяйствующие субъекты, внедряющие передовую современную технику и создающие высокотехнологичные рабочие места, включены в областной реестр инновационных проектов для предоставления им налоговых льгот, государственных гарантий при выдаче банковских кредитов и других преференций. Только в 2014 году в рамках подпрограммы «Развитие инновационной деятельности в Липецкой области на 2014-2020 годы» государственной программы «Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области» данный вид поддержки получили девять предприятий в размере 17,5 млн. рублей. За пять лет существования реестра инновационных проектов общая сумма господдержки составила почти 60 млн. рублей [1].

Как отмечает глава региона Олег Королев «поддержка инновационной деятельности – один из приоритетов региональной промышленной политики. Предприятиям и организациям это позволяет продолжать модернизацию и техническое перевооружение, внедрять новейшие научные разработки». Такой вектор взаимодействия региональных органов государственной власти и бизнес-сообщества дает положительные результаты. Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг организациями всех видов деятельности в 2014

году составила 8,2%, в том числе по промышленным организациям - 9,8%.За шесть месяцев 2015 года объем отгруженных инновационных товаров, работ, услуг в целом по Липецкой области превысил 32 млрд. руб., что на 37% выше аналогичного периода предыдущего года. При этом удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженных промышленных товаров достиг 12,5% [1].

Однако в условиях продолжающейся дифференциации и модернизации региональной экономики двухстороннего взаимодействия бизнес-среды и государства явно недостаточно. Залогом быстрой окупаемости инвестиций, высокого уровня эффективности и экономического роста на современном этапе выступает кадровая обеспеченность производства и профессиональная компетентность управляющих менеджеров и работников. Инновационно-ориентированный региональный рынок труда существенно изменил запросы к структуре рабочей силы и повысил требования к качеству образовательных программ.

Систему профессионального образования Липецкой области формируют 17 профессиональных организаций начального уровня образования, осуществляющих подготовку рабочих по 42 образовательным программам, а также 18 средних профессиональных организаций, реализующих 73 образовательные программы. В целом в учреждениях начального и среднего профессионального образования обучаются 20,5 тыс. человек. Кроме того на территории региона действуют 3 государственных и 3 частных вуза, 14 филиалов образовательных организаций высшего профессионального образования, осуществляющих подготовку свыше 30 тыс. будущих специалистов. В области функционирует 9 учреждений, занимающихся научно-исследовательской работой [6].

Многоступенчатая сеть образовательных организаций и широкий спектр направлений профессиональных программ обусловили достаточно высокий базовый уровень подготовки кадров для традиционных производств с освоенными технологиями. Вместе с тем основу современной экономики составляют высоко производительные рабочие места и высокотехнологичные производства, требующие от работников специфических, узкоспециализированных знаний и навыков, которые не возможно приобрести при массовом подходе в обучении. Как следствие для удовлетворения кадровых запросов работодателей им приходится доучивать, а в отдельных случаях переучивать выпускников обра- зовательных учреждений в целях достижения соответствия установленным профессиональным требованиям. Кроме того, изменение технологии, ввод прогрессивной техники и применение новых видов сырья и материалов требуют постоянного повышения квалификации работающего персонала.

При проведении мониторинга внутрифирменной подготовки кадров на производстве среди 50 крупных и средних предприятий региона только за 2014 год повышение квалификации и переподготовку прошли 19884 работника, работодателями на эти цели потрачено 81,5 млн. руб. Однако проблема по-прежнему остается не решенной. По данным Управления федеральной службы государственной статистики по Липецкой области в 2014 году при росте высокопроизводительных рабочих мест в 107% относительно предыдущего года удельный вес высококвалифицированных работников в общей их численности снизился за тот же период с 28,8% до 26,3% [2].

Такая ситуация обусловлена целым рядом причин. Во-первых, в региональной структуре профессионального образования преобладает высшая школа. Как следствие, спрос на высококвалифицированные рабочие профессии остается стабильно неудовлетворенным и на протяжении последних лет удерживает пропорции в вакансиях 70% - рабочих и 30% - специалисты.

Во-вторых, учреждения высшего профессионального образования в Липецкой области имеют ярко выраженную гуманитарную ориентацию по, так называемым, престижным профилям экономического и юридического направлений. При этом работодателями наиболее востребованы специалисты инженернотехнических, технологических и агропромышленных профессий. Кроме того, наибольшую потребность в высоко квалифицированных кадрах испытывают именно ключевые для региона отрасли. В 2014 году из общего количества вакансий на строительство приходилось 30,2%, обрабатывающие производства - 21,1%, здравоохранение и предоставление социальных услуг - 10,5%, сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство - 8,3% [3].

В-третьих, переход региональной экономики на инновационный тип развития, внедрение передовых форм организации труда и открытие производств в совершенно новых для области сферах экономической деятельности вызывают необходимость непрерывного обучения любого специалиста в процессе его профессиональной деятельности. Кроме того, для устранения кадрового вакуума, оказывающего негативное воздействие на социальноэкономические процессы в регионе, все более актуальным становится вопрос формирования системы опережающего образования. Однако слабое взаимодействие образовательных учреждений и бизнес-сообщества приводит к тому, что руководители предприятий не имеют полного представления о реализуемых дополнительных образовательных программах, а несформированность требований работодателей к профессиональным компетенциям высококвалифицированных специалистов сдерживает потенциал их расширения.

В-четвертых, низкая специализация, инертность и медленная адаптация имеющегося управленческого персонала к инновационным процессам вызывают дефицит современных управленческих технологий в бизнес-среде, обусловливают непонимание необходимости и нежелание сотрудничать с профессиональными образовательными учреждениями, тормозят развитие применения дистанционных форм дополнительного профессионального образования, тем самым еще более усиливая дисбаланс на региональном рынке труда.

Для устранения данных проблем и создания эффективного механизма формирования и развития кадрового потенциала региона необходим комплексный, системный подход, основанный на максимальной интеграции и расширении форм взаимодействия государства, бизнес-сообщества и образовательных учреждений.

Осознавая актуальность кадрового обеспечения экономики, региональными органами государственной власти уже сделан целый ряд шагов. Так в соответствии со стратегией социально-экономического развития Липецкой области на период до 2020 года, стратегией социально-экономического развития муниципальных районов, а также областными целевыми программами развития различных сфер экономической деятельности разработана и утверждена Концепция «Развитие кадрового потенциала Липецкой области», системно работает координационный Совет по кадровому обеспечению и профессиональному образованию Липецкой области, объединяющий представителей органов государственной власти, предпринимателей, учреждений профессионального образования, а также одобрена дорожная карта по созданию производственнообразовательных кластеров.

Производственно-образовательный кластер - это совокупность хозяйствующих субъ- ектов, учреждений профессионального образования, элементов инфраструктуры, объединенных по отраслевому признаку и взаимосвязанных партнерскими взаимоотношениями, формирующих непрерывное интегральное образовательное пространство, разрабатывающих и реализующих образовательные программы, ориентированные на запросы работодателей как по вертикали - уровню образования, так и по горизонтали - уровню квалификации.

Следует отметить, что Липецкая область уже имеет положительный опыт взаимодействия бизнес-сообщества и образовательных учреждений, в том числе по реализации кластерного подхода в системе «производство-образование». С 2011 года в регионе создан и уже доказал свою эффективность производственно-образовательный кластер металлургического профиля. В него вошли ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», металлургический институт Липецкого государственного технического университет, Липецкий металлургический колледж и профессиональный лицей № 10. В результате привлечения средств комбината и выделения средств областного бюджета только за первые два года функционирования кластера удалось переоснастить материальную базу профильного лицея и колледжа на общую сумму в размере 146,9 млн. руб., повысив, тем самым, качество образовательного процесса и профессиональные компетенции выпускников.

Создание кластера активизировало научно-исследовательскую работу. Так, по словам директора научно-исследовательского института Липецкого государственного технического университета Сергея Кузенкова, почти половина научных работ выполнена вузом по заказам комбината [8]. Выпускники профессиональных образовательных учреждений, входящих в кластер не испытывают проблем с трудоустройством, а конкурс при поступлении ежегодно составляет от трех до пяти человек на место.

Учитывая острую проблему кадрового дефицита в ключевых отраслях региональной экономики, принято решение о создании еще трех производственно-образовательных кластеров машиностроительного, агропромышленного и строительного профилей. На базе кластерного подхода в сфере машиностроения взаимодействуют 10 производственных предприятий различных районов области и 3 профессиональных образовательных учреждения. В агропромышленный кластер вошло 12 сельхозпроизводителя и 7 образовательных организаций различного уровня. Строительный кластер объ- единил 69 предприятий и 3 профессиональных образовательных учреждения [7].

Взаимодействие в рамках кластерного пространства позволяет при содействии государства максимально сблизить бизнес-сообщество и профессиональное образование, обеспечить на различных уровнях подготовку работников нового поколения, способных быстро адаптироваться в производственном процессе и создавать высоко конкурентную продукцию.

Однако в условиях модернизации и высоких темпов развития региональной экономики проделанной работы явно не достаточно. Если традиционные для Липецкой области отрасли уже достаточно активно вовлекаются в процесс интеграции бизнес-сообщества и образования, то такие сферы экономической деятельности, как альтернативная энергетика, логистика, авиационная промышленность, стан- костроение, фармацевтика и биотехнологии, требуют гораздо большего внимания. Учитывая, что в область не обладает достаточным количеством узко профильных специалистов, возникает потребность усиление интеграции и расширение форм взаимодействия реального сектора экономики и профессиональных образовательных учреждений.

Список литературы Интеграция бизнес-сообщества и образования как фактор инновационного развития экономики региона (на примере Липецкой области)

- Администрация Липецкой области -официальный портал . Режим доступа: https://admlip.ru/

- Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области. Липецкстат . Режим доступа: http://lipstat.gks.ru Territorial’nyi organ

- Управление труда и занятости . Режим доступа: www.utiz.lipetsk.ru/Инвестиционный гид по Липецкой области -Deloitte . Режим доступа: http://www2.deloitte.com

- Информационно-справочный портал СМИ Липецкой области . Режим доступа: http://www.lipetskmedia.ru

- Итоги работы 2013 . Режим доступа: http://deptno.lipetsk.ru/itogi_2013_year/vpo.htm

- Идут на сближение //Липецкая область. Приложение к «Российской газете». 17 апреля 2015 г. № 82. Режим доступа: http://m.rg.ru/files/special_editions/data/873.pdf Страхов В. Эффект лотоса //Общество. Липецкая газета. Режим доступа: http://lg.lpgzt.ru/aticle/44916.htm