Интеграция и планирование в стратегиях развития регионов: концептуально-теоретические и прикладные аспекты

Автор: Пьянкова С.Г., Митрофанова И.В., Ергунова О.Т.

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 8, 2023 года.

Бесплатный доступ

Авторы исследования рассматривают контент-анализ как методологический подход в изучении стратегий развития субъектов федерации и выявления фактов интеграции в условиях трансформации георегиональной ситуации и интенсивных изменений, создающих новую реальность для достижения запланированных целей социально-экономического развития территорий РФ, более сложную и специфичную, чем раньше. Чтобы противостоять этим изменениям, необходим новый взгляд на практику перспективного управления на региональном уровне. Проведенная сравнительная оценка стратегий развития территорий крупнейших агломераций РФ позволяет разработать эффективную систему методик принятия управленческих решений в области стратегического менеджмента. Результаты проведенного исследования выявили эффекты региональной интеграции, а также основные тенденции и причинно-следственные связи. Авторами предложен ряд мер по управлению процессами интеграции и планирования в действующих стратегиях социально-экономического развития субъектов субрегиона.

Стратегическое управление, регион, планирование, региональная интеграция, стратегия, агломерация, социально-экономическое развитие

Короткий адрес: https://sciup.org/149143945

IDR: 149143945 | УДК: 332.146.2 | DOI: 10.24158/tipor.2023.8.15

Текст научной статьи Интеграция и планирование в стратегиях развития регионов: концептуально-теоретические и прикладные аспекты

3Санкт-Петербургский филиал Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Санкт-Петербург, Россия ,

,

,

,

,

,

Введение . Наблюдаемые глобальные структурные изменения в территориальном развитии во всем мире с начала XXI в. усложнились в 2022 г. в результате геополитического и цифрового разрывов, усиления глобальной продовольственной проблемы, экологического регулирования, трансформации традиционных транспортных коридоров между РФ и недружественными странами, которые становятся все более сложными и специфичными. Чтобы должным образом противостоять этим изменениям, необходим новый взгляд на стратегическое управление субъектами РФ. В научных трудах, посвящённых региональной интеграции, описаны многочисленные методы исследования – как качественные, так и количественные. В виде дополнительного метода могут и должны рассматриваться следующие: оценка отношения региональной элиты и измерение общественного мнения в связи с процессами региональной интеграции. Принятая и реализуемая система стратегического планирования регионального развития в РФ определяет приоритеты, цели и задачи государственного управления на уровне субъекта на долгосрочный период через стратегии социально-экономического развития региона (Пьянкова, 2017; Митрофанова и др., 2020). Во всех регионах России содержание такого документа, как правило, универсально по тематике, намерениям, общедоступно и актуально. Стратегия представляет собой в том числе и канал коммуникации с представителями широкой общественности (от рядового гражданина до инвесторов) и узкоспециализированными специалистами. Она – важный инструмент формирования имиджа региона, посредством которого транслируются нормы, ценности, формирующие образ и идентичность региона в глазах стейкхолдеров.

Теоретические исследования процессов региональной интеграции . Зарубежные и отечественные исследователи в области стратегического управления отмечают смещение его фокуса с деловой политики на конкурентное преимущество и, наконец, на корпоративное управление (Попова и др., 2019; Катькало, 2002; Malik et al., 2021; Кыштымова, Медик, 2017).

Академические исследования в области стратегического менеджмента восходят к 1950-м гг. В ходе эволюции данного научного направления фокус исследований сместился с деловой политики на конкурентное преимущество и, наконец, на корпоративное управление. Внимание исследователей привлекает в том числе и использование гибких корпоративных стратегий, соответствующих быстро меняющейся современной среде (Karamidehkordi, 2012).

Стратегический менеджмент определяется как процесс изучения текущей и будущей среды, формулирования целей организации, а также принятия, реализации и контроля решений, направленных на достижение этих целей в настоящей и будущей среде (Smith et al., 1991). Стратегическое управление можно также определить как процесс управления достижением организационных целей при выстраивании отношений организации с окружающей средой1.

Г.Г. Десс и его коллеги считали, что стратегическое управление включает в себя анализ, решения и действия, которые организация выполняет для создания и поддержания конкурентных преимуществ2.

Р. Наг, Д.К. Хэмбрик и М. Чэн указывали, что цели и инициативы компании формулируются и реализуются в соответствии с учетом ресурсов и оценки внутренней и внешней среды, в которой организация конкурирует (Nag et al., 2007).

Академики и корпоративные менеджеры разработали множество моделей для помощи стейкхолдерам в принятии стратегических решений в контексте сложных условий и динамики конкуренции3 (Ghemawat, 2002). Все они, в том числе модель стратегического управления Пирса и Робинсона, модель силы Портера, стимулирующие отраслевую конкуренцию, а также матрица доли роста BCG и модель McKinsey для бизнес-портфелей, предполагают, что следует учитывать макро- и микросреду функционирования объекта.

В свете структурных георегиональных и экономических изменений, вызванных в том числе тенденциями урбанизации, стали очевидны требования к новым участникам, инновациям и социальному предпринимательству. Для представителей региональной элиты все более актуальным становится бизнес-деятельность, позволяющая им быть устойчивыми в будущем (McElwee, 2008). На основе вышеупомянутых исследований А. Ранкин и его коллеги сделали заключение, что стратегическое управление региональной экономикой должно учитывать аспект устойчивости (Rankin et al., 2011).

Традиционно модели стратегического управления определяли основные элементы внешней среды, включая общую экономику, нормативно-правовую среду, потребительские рынки, конкуренцию, поставщиков, технологии (Dess et al., 2005; Darban Astane, Hajilo, 2017; Klarin, 2018) и др., а также несколько внешних условий, которые следует учитывать в региональном управлении – общую бизнес-среду, отраслевые тенденции, анализ конкурентов и потенциальных участников экономической деятельности.

Основные элементы внутренней среды, определенные в литературе по стратегическому менеджменту, обычно включают: бизнес-функции (маркетинг, финансы и бухгалтерский учет, производство и эксплуатация, человеческие ресурсы, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), управленческие информационные системы), цепочку создания стоимости и бизнес-портфели (Howells, Roberts, 2000). Среди важнейших вопросов, поднимаемых в литературе по регионалистике, часто упоминаются стратегическое позиционирование и постановка целей. Эти действия имеют решающее значение в противостоянии структурным изменениям в отраслях региональной экономики (Asheim, Isaksen, 2002).

За последние 20 лет многочисленные исследования были сосредоточены на устойчивом развитии1 (Hansford et al., 2023; Horrigan et al., 2002). Окружающая среда региональной экономики также является естественной экосистемой, платформой для действий, взаимодействия и сотрудничества между обществом, политиками, учреждениями. Сегодня актуальна тенденция, когда стратегическое управление должно перейти к устойчивому, сочетающему экономические технологии с интересами общества и заботой о природе. Современный стратегический менеджмент должен быть ориентированным на создание ценности для клиентов, окружающей среды и общества на основе долгосрочных бизнес-решений. Следовательно, стратегии должны учитывать все возможные условности для настоящего и будущего, что означает создание новой иерархии ценностей и организационного поведения, охватывающих экологические (природные ресурсы и управление ими), экономические и социальные аспекты, фундаментальные для устойчивости.

Методология контент-анализа в стратегическом управлении . В целях определения отношения региональной элиты к территориальной интеграции, установления статуса и потенциала взаимодействия субъектов РФ настоящее исследование было проведено с использованием контент-анализа действующих стратегий субрегиона с помощью компьютерной программы Atlas.ti. Используемый метод позволил выявить ключевые особенности как коммуникатора, так и аудитории, оценить взаимосвязи, появляющиеся в процессе коммуникаций, а также систематизировать полученную информацию по таким критериям, как валидность, объективность и систематичность (Белл, Браймен, 2012).

В настоящей работе учтены особенности методики контент-анализа таких ученых, как А.С. Шерстобитов, В.А. Осипов, Н.А. Зарипов (Шерстобитов и др., 2021), П.Н. Хроменков (Хроменков, 2016) и др.

В исследовании Б.С. Жихаревича, Т.К. Прибышина контент-анализ использовался для характеристики стратегий по критерию частоты употребления слов «экология», «инновации», «инвестиции», «туризм» и их вариаций, таким образом, при сравнении документов стало возможным формально определить, какой вектор развития для региона является приоритетным (экологический, инновационный, инвестиционный или туристический) (Жихаревич, Прибышин, 2014).

Особенность контент-анализа в нашем исследовании состоит в следующих измерениях: для всей совокупности документов за весь изучаемый период; в группировке по федеральным округам, по численности населения городов и муниципальных районов; в динамике по годам для всей совокупности документов. Среднее значение частоты использования термина «экология» составляет 0,10 %, инновации – 0,13 %, инвестиции – 0,23 %, туризм – 0,16 %. Следовательно, можно сделать вывод о том, что отечественные муниципальные стратегии исследуемого периода являются более «инвестиционными».

Объектом нашего исследования стали заявления представителей региональной элиты о стратегиях социально-экономического развития субъектов РФ: Москвы – на период до 2025 года1, Ленинградской2, Новгородской3, Тверской4, Московской5 областей – до 2030 г., Санкт-Петер-бурга6 – до 2035 г.

Проведенное исследование позволило определить отношение регионального сообщества к взаимодействию и сотрудничеству через оценку основных характеристик стратегий развития субъектов федерации (объем, структура и т.п.) и проведение контент-анализа (оценки частоты и объема материалов, тематики публикаций), а также путем сравнительного анализа основных черт и особенностей интеграционной риторики в рассматриваемых регионах.

Результаты исследования . Полученные результаты в упоминаемости фактов региональной интеграции позволили выявить следующую закономерность:

-

1) регионы межстоличного пространства ориентированы на интеграцию либо со столицами, либо с регионами, граничащими с последними, а не на взаимодействие между собой;

-

2) регионы, прилегающие к столицам, ориентированы на сотрудничество с ними.

Исследование показало, что из 6 рассматриваемых регионов – Санкт-Петербурга (СПб), Ленинградской (ЛО), Новгородской (НО), Тверской (ТО), Московской (МО) областей, Москвы (М) – можно сложить 15 комбинаций пар. Максимальное число фактов региональной интеграции зафиксировано в стратегии Ленинградской области – 64 из 65, причём 63 факта относятся к двухстороннему сотрудничеству между Ленинградской областью и Санкт-Петербургом. А между тем в стратегии Северной столицы зафиксировано 29 фактов, 26 из которых относятся к сотрудничеству между ней и Ленинградской областью. На втором месте – стратегия Тверской области: 45 фактов относятся к сотрудничеству между ней и Москвой.

Отметим, что для всех стратегий характерен тот факт, что в общем количестве зафиксированных случаев региональной интеграции имеет место преобладание сотрудничества одной конкретной пары, например, между Ленобластью и Санкт-Петербургом (63 / 64 = 0,98). Из всей выборки именно эти два региона рассматриваются как наиболее интегрированные друг с другом и нацеленные на дальнейшее развитие взаимосвязей. Они более ориентированы на выработку общих региональных подходов и решений, об этом можно судить по относительной симметричности распределения фактов региональной интеграции.

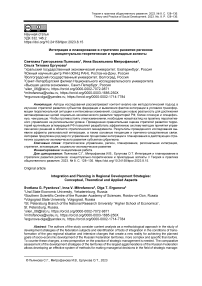

Отметим, что число последних намного больше, и их отраслевая принадлежность не всегда обозначена. На первом месте с большим отрывом идут факты интеграции в области транспорта и логистики, на втором – в сфере туризма, затем – в строительстве и промышленности. Факты категории «Транспорт и логистика» описывают связанность территорий, мобильность населения и легкость перемещения грузов. Лидерами по упоминаемости в этом отношении являются пары: Санкт-Петербург – Ленинградская область, Москва – Московская область, Тверская область – Москва. Следует отметить, что 84 факта региональной интеграции в паре Санкт-Петербург – Ленинградская область привязаны к той или иной отрасли, что свидетельствует о большей конкретике, присущей формулировкам этих двух стратегий.

Исследование показало, что 38 фактов региональной интеграции относятся к сфере туризма и связаны в том числе с капитализацией природно-рекреационного и культурно-исторического потенциала территорий в целях увеличения притока посетителей из соседних регионов.

Обобщая результаты исследования, можно отметить, что за редким исключением факты региональной интеграции носят декларативный характер и не привязаны к конкретным прикладным сферам регионального сотрудничества.

В стратегиях конкуренция между регионами проявляется в соперничестве регионов за 2 типа мобильных факторов – капитал и человеческие ресурсы. Наиболее «популярный» ресурс, за который конкурируют регионы, безусловно, – трудовой (10 фактов региональной интеграции из 28). На втором месте по частоте упоминания – конкуренция за туристические потоки и людей (без спецификации их принадлежности к какой-либо категории). В разрезе стратегий наиболее часто соперничество упоминают в отношении Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Тверской области.

В стратегиях развития регионов под потоками информации понимают, как правило, научнопроизводственные связи, обмен идеями и инициативами в других сферах, а также коммуникации между агентами агломерации. Упоминается инфраструктура коммуникаций, участие в культурных проектах и некоторые способы распространения данных. Об интеграции в информационное пространство России упоминается в стратегиях Новгородской области и Санкт-Петербурга.

Стратегия Тверской области насыщена фактами региональной интеграции, относящихся к транспортному коридору (21 из 34). Код «Транспортный коридор» используется и в других контекстах, отличных от территориального планирования. Большинство фактов указывают на коммуникационно-транспортную его функцию. Безусловно, он является немаловажным фактором привлечения инвестиций в инфраструктуру и экономику прилегающих территорий. 4 факта региональной интеграции указывают на то, что транспортный коридор играет роль интегратора территорий.

В рамках настоящего исследования к тенденциям мы относили факты региональной интеграции, являющиеся свидетельством наличия взаимодействия регионов в сфере интеграционных отношений и его развития с течением времени. Выводы о тенденциях региональной интеграции в субрегионе в основном делались на примере 3 пар из возможных 15: Санкт-Петербург – Ленинградская область, Тверская область – Москва, Московская область – Москва. В основном тенденции региональной интеграции были описаны нами в таких отраслях, как транспорт и логистика, туризм, строительство, промышленность, то есть наиболее активное взаимодействие регионов происходит именно в них. Далее – жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) и энергетика, социальная сфера и агропромышленный комплекс (АПК).

Число фактов региональной интеграции в стратегиях развития регионов в разрезе категорий представлено на рис. 1.

Рисунок 1 – Число фактов региональной интеграции в стратегиях развития регионов в разрезе категорий

Figure 1 – Number of Facts of Regional Integration in Regional Development Strategies by Category

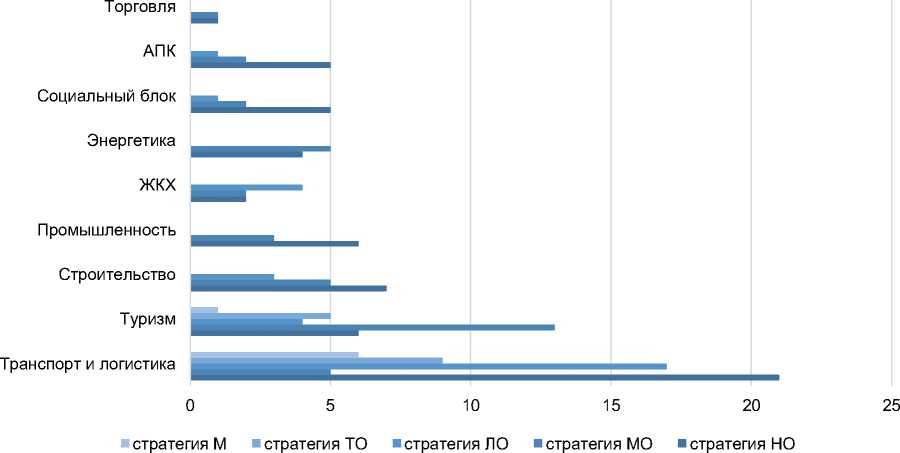

Взаимодействие регионов осуществляется посредством трансфера функции. В основном субъекты федерации могут перераспределять функции в сфере жилищной политики, туризма, услуг и розничной торговли. Изобилуют идеями о трансфере стратегии Тверской и Ленинградской областей, а также Санкт-Петербурга.

Число фактов региональной интеграции в разрезе трансфера функций представлено на рис. 2.

Рисунок 2 – Число фактов региональной интеграции в разрезе трансфера функций

Figure 2 – Number of Facts of Regional Integration by Transfer of Functions

Тенденции региональной интеграции можно проследить по результатам изучения различных типов межрегиональных потоков: ввоз и вывоз, миграция, информация, инвестиции. В практике межрегиональных взаимоотношений могут встречаться и случаи противодействия интеграции, а также элементы автаркии в поведении отдельных регионов.

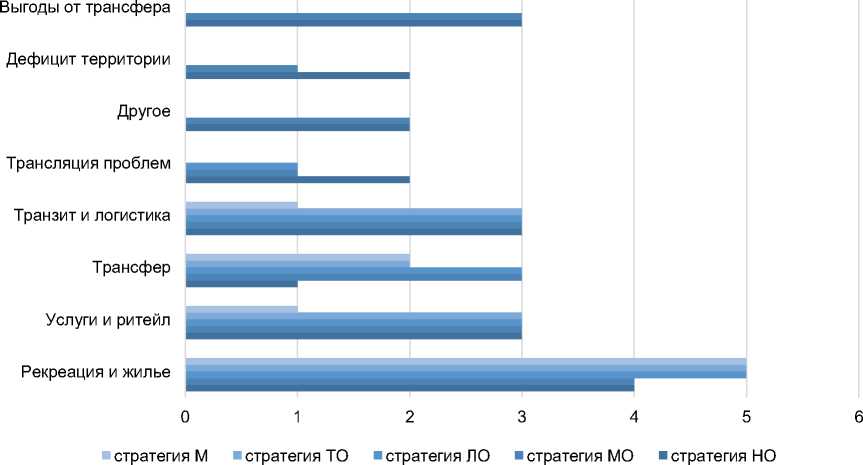

В основном тенденции в сфере агломеративной интеграции указывают на перераспределение населения между непосредственно агломерацией и периферией, на втором месте стоят факты о несовершенстве институциональных рамок функционирования агломераций, зачастую они отсутствуют.

Число фактов региональной интеграции в категории «Агломерация» представлено на рис. 3.

■ стратегия М ■ стратегия ТО ■ стратегия ЛО ■ стратегия МО ■ стратегия НО

Рисунок 3 – Число фактов региональной интеграции в категории «Агломерация»

Figure 3 – Number of Facts of Regional Integration in the Category “Agglomeration”

Пользуясь теми возможностями, которые дают окружающие территории, агломерация «истощает» периферию, усиливает нагрузку на инженерную и социальную инфраструктуру, поддержание функциональности которой ложится на плечи муниципальных районов. В рассматриваемых стратегиях развития регионов предложен ряд мер по управлению процессами интеграции и планирования (код «Управление и планирование»): больше всего (33 % мер) их выявлено в стратегии Ленинградской области, меньше – в стратегии Тверской области (3 %) и ни одной – в стратегии Московской области.

Заключение . На региональном уровне стратегическое пространственное планирование представляет собой обычно управляемый государственным сектором социально-пространственный процесс, направленный на внедрение территориально интегрированных политических подходов к долгосрочному планированию регионального развития.

Исследование показывает, что эффекты региональной интеграции могут быть положительными и отрицательными. Так, формальным признаком интеграции являются объёмы потоков между регионами. По ряду товарных позиций и некоторым услугам уже сейчас происходят изменения в направлении этих потоков. Ход интеграции определяет, будут ли социально-экономические системы регионов становится всё более похожими друг на друга или будут дифференцироваться. Концепция конвергенции также используется в стратегиях. В качестве отрицательных эффектов выявлено, что агломерация использует окружающее региональное пространство в плане ресурсов и инфраструктуры, восстановление функциональности которых относится к ведению муниципалитетов.

В целях оптимизации и большей интеграции территориального измерения в стратегические процессы, поддерживающие политику дифференциации на региональном уровне, следует сделать акцент на принципах устойчивого развития субъектов РФ.

Список литературы Интеграция и планирование в стратегиях развития регионов: концептуально-теоретические и прикладные аспекты

- Белл Э., Браймен А. Методы социальных исследований. Группы, организации и бизнес. Харьков, 2012. 776 с.

- Жихаревич Б.С., Прибышин Т.К. Апробация подходов к изучению содержания муниципальных стратегий // Регион: экономика и социология. 2014. № 2 (82). С. 216–234.

- Катькало В.С. Теория стратегического управления: этапы развития и основные парадигмы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Менеджмент. 2002. № 3. С. 3–26.

- Кыштымова Е.А., Медик Д.О. Стратегический менеджмент: современные концепции // Символ науки: международный научный журнал. 2017. Т. 1, № 2. С. 82–84.

- Митрофанова И.В., Иванова Т.Б., Пьянкова С.Г. Стратегии социально-экономического развития регионов Юга России: экологический фактор, углеводородный след и качество жизни // Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика. 2020. Т. 22, № 2. С. 62–74. https://doi.org/10.15688/ek.jvolsu.2020.2.6.

- Попова Л.В., Горшкова Н.В., Шалдохина С.Ю. Внедрение технологий сельского хозяйства 4.0: условия и прогнозы // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. 2019. № 1 (235). С. 83–89.

- Пьянкова С.Г. Совершенствование подходов к стратегированию регионов // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2017. № 12 (59). С. 570–576.

- Хроменков П.Н. Контент-анализ инаугурационных речей (на материале речей президентов США конца XVIII – начала XX вв.) // Вестник Московского государственного областного университета. 2016. № 1. С. 39–47.

- Шерстобитов А.С., Осипов В.А., Зарипов Н.А. Проблемы и перспективы сетевого подхода к анализу политики: развитие теории и методов или тщетные поиски «золотого теленка»? // Политическая наука. 2021. № 4. С. 60–91. https://doi.org/10.31249/poln/2021.04.03.

- Asheim B.T., Isaksen A. Regional Innovation Systems: The Integration of Local "Sticky" and Global "Ubiquitous" Knowledge // The Journal of Technology Transfer. 2002. Vol. 27, iss. 1. P. 77–86. https://doi.org/10.1023/A:1013100704794.

- Darban Astane A.R., Hajilo M. Factors Affecting the Rural Domestic Waste Generation // Global Journal of Environmental Science and Management. 2017. Vol. 3, iss. 4. P. 417–426.

- Ghemawat P. Competition and Business Strategy in Historical Perspective // Business History Review. 2002. Vol. 6, iss. 1. P. 37–74. https://doi.org/10.2307/4127751.

- Hansford P., Cary J., Coath E. Sustainable Agribusiness: Developing Local Solutions to Global Challenges in the Regional Agribusiness Sector in Australia // International Food and Agribusiness Management Review. 2023. Vol. 5, iss. 4. Р. 1–10.

- Horrigan L., Lawrence R.S., Walker P. How Sustainable Agriculture Can Address the Environmental and Human Health Harms of Industrial Agriculture // Environmental Health Perspectives. 2002. Vol. 110, iss. 5. P. 445–456. https://doi.org/10.1289/ehp.02110445.

- Howells J., Roberts J. From Innovation Systems to Knowledge Systems // Prometheus. 2000. Vol. 18, iss. 1. P. 17–31. https://doi.org/10.1080/08109020050000636.

- Karamidehkordi E. Sustainable Natural Resource Management, a Global Challenge of This Century // Sustainable Natural Resources Management. InTech, 2012. P. 105–114. https://doi.org/10.5772/35035.

- Klarin T. The Concept of Sustainable Development: From its Beginning to the Contemporary Issues // Zagreb International Review of Economics & Business. 2018. Vol. 21, iss. 1. P. 67–94. https://doi.org/10.2478/zireb-2018-0005.

- Malik P.K., Sharma R., Singh R., Gehlot A., Satapathy S.Ch., Alnumay W.S., Pelusi D., Ghosh U., Nayak J. Industrial Internet of Things and Its Applications in Industry 4.0: State of the Art // Computer Communications. 2021. Vol. 166. P. 125–139. https://doi.org/10.1016/j.comcom.2020.11.016.

- McElwee G. A Taxonomy of Enterprising Farmers // International Journal of Entrepreneurship and Small Business. 2008. Vol. 6, iss. 3. P. 465–478. https://doi.org/10.1504/ijesb.2008.019139.

- Nag R., Hambrick D.K., Chen M.-J. What is Strategic Management, Really? Inductive Derivation of a Consensus Definition of the Field // Strategic Management Journal. 2007. Vol. 28, iss. 9. P. 935–955. https://doi.org/10.1002/smj.615.

- Rankin A., Gray A.W., Boehlje M.D., Alexander C. Sustainability Strategies in U.S. Agribusiness: Understanding Key Drivers, Objectives and Actions // International Food and Agribusiness Management. 2011. Vol. 14, iss. 4. P. 1–20.

- Smith G.D., Arnold D.R., Bizzel B.G. Business Strategy and Policy. Boston, 1991. 380 p.