Интеграционные аспекты системы ресурсного обеспечения инновационной деятельности

Автор: Асмолова М.С., Дедов С.В.

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Экономика и управление

Статья в выпуске: 4 (74), 2017 года.

Бесплатный доступ

Развитие экономики России не может быть абстрагированной от мировых трендов. Исследования, проводимые зарубежными и российскими учеными формируют необходимую основу для последующего всестороннего анализа. Наличие индивидуальных черт у российской экономики определяет важность выполняемых научных работ, как с теоретической, так и практической стороны. При этом констатируется недостаточность методологических трудов. Это обуславливает необходимость изучения интеграционных аспектов, используя методологические подходы. Обоснование принципов, реализующих функции государства по поддержке инновационной деятельности позволило обосновать роль инновационных ресурсов – знания и информации в формировании инновационной среды. В связи с этим были сформулированы стратегии ресурсного обеспечения инновационной деятельности, проведен их анализ и выделены проблемы, присущие современному состоянию российской экономики, влияющие на интеграционное взаимодействие экономических субъектов. Полученные выводы определяют наличие предпосылок обновления социально-экономических систем и позволяют сделать ряд выводов. Эффективность интериоризации знаний в рамках коммерциализации инноваций и развитие интеграционных процессов СРОИД обусловлена эволюционной и информационной составляющими. Кумулятивным эффектом указанных процессов будет повышение степени эффективности управления системой ресурсного обеспечения инновационной деятельности на уровне субрегионов и увеличение вклада инновационных ресурсов в экономический рост инновационной экономики страны. Оценка происходящих процессов будет достовернее при выборе собственной инновационной стратегии с учетом интеграционного взаимодействия хозяйствующих субъектов и глобализационных особенностей в современной экономике. Полученные выводы позволяют обосновать приоритеты дальнейшей инноватизации российской экономики для достижения успехов в средне- и долгосрочной перспективе.

Интеграция, инновационная деятельность, стратегии развития, эффективность управления, инновационные ресурсы, социально-экономические системы

Короткий адрес: https://sciup.org/140229917

IDR: 140229917 | DOI: 10.20914/2310-1202-2017-4-282-288

Текст научной статьи Интеграционные аспекты системы ресурсного обеспечения инновационной деятельности

Модернизация национальной экономики определяет необходимость адекватной оценки и переосмысления выводов, которые были достигнуты мировой наукой при исследовании экономических процессов, применительно к особенностям современной российской экономики. Становление инновационной экономики, как базы исторически перспективной стратегии

России в XXI в. предполагает своевременную корректировку параметров, характеризующих фарватер ее развития.

В связи с этим, результаты анализа основных тенденций повышения эффективности ресурсного обеспечения инновационной деятельности и процессов осуществления интеграционных процессов в инновационной среде будут эквивалентны.

Основная часть

В основу проведенного анализа положена рекомбинированная информация, содержащаяся в официальных данных сборников и бюллетеней Росстата, венчурных компаний, российских и зарубежных рейтинговых агентств, тематических ежегодников. Неоценимую помощь оказали материалы монографических исследований отечественных и зарубежных ученых.

Совпадение мнений по общим вопросам свидетельствует о недостаточном количестве научных трудов, посвященных ресурсному обеспечению инновационного потенциала в России. Данный факт свидетельствует об отсутствии обратной связи при реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности инновационной деятельности.

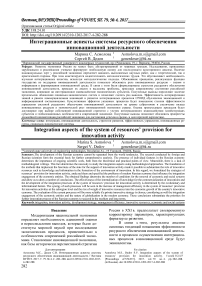

С другой стороны необходимо предоставить полноту и непротиворечивость представляемых показателей и обеспечение их сопоставимости. Одной из основных причин такого состояния дел явилось отсутствие методологической базы для формирования устойчивой и эффективной системы ресурсного обеспечения инновационной деятельности (СРОИД) в инновационной экономике [1]. Условия формирования устойчивой системы ресурсного обеспечения инновационной деятельности в инновационной экономике представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Условия формирования устойчивой системы ресурсного обеспечения инновационной деятельности в инновационной экономике. Разработано авторами

Figure 1. Factors of forming a stable system of resources’ provision for innovation activity in innovative economy. Created by the authors

Представленные условия, в складывающейся ситуации, свидетельствуют – нашей стране нужны нестандартные, нетривиальные решения, которые лежат в первую очередь в области науки и образования, дальнейшего развития инновационной экономики. Они будут способствовать переходу в нашей стране от экономики сырьевой ориентации к инновационной экономике, способной обеспечить экономический рост за счёт устойчивого экономического развития. Данный тезис подводит к выводу о необходимости уделять особое внимание формированию благоприятных условий, обеспечивающих экономике России катализаторный эффект.

Не менее актуальным и важным является обоснование принципов, обеспечивающих перспективность дальнейших исследований, посвященных интеграционным процессам в инновационной среде [10]. Выделим из общего числа принципов, наиболее влияющие на экономическую деятельность государственных институтов и реализующие функции государства по поддержке инновационной деятельности такие, как:

─ содействие развитию науки, в том числе прикладной;

─ подготовка кадров для малых инновационных предприятий;

─ создание программ, направленных на повышение инновационной активности в сфере производства;

─ формирование государственных заказов на НИОКР, обеспечивающих начальный спрос на инновации, которые затем получают распространение в экономике;

─ развитие налоговых и прочих инструментов государственного регулирования, формирующих активное воздействие на эффективность инновационных решений;

─ взаимодействие академической, вузовской и прикладной науки, стимулирующее кооперацию в области высоких технологий.

Для успешной реализации указанных принципов сформулируем возможные этапы. Их смысловое содержание состоит в следующем:

-

• создание предварительной совокупности мер для форсированного перехода экономики на инновационный путь развития;

-

• формирование условий для непрерывного взаимодействия при постоянном мониторинге факторов и барьеров, препятствующих инновационной деятельности;

-

• кластеризация инновационной системы – переход при проведении государственной политики на субрегиональном уровне от поддержки отдельных фирм и организаций по научно-техническому и инновационному направлениям, ведущих НИОКР, к поддержке развития кластеров.

Реализация рассмотренных функций будет способствовать развитию в России национальной инновационной системы, отвечающей современным требованиям и вызовам, представляющей, по мнению автора, совокупность государственных, частных и общественных организаций и механизмов их взаимодействия, в рамках которых осуществляется деятельность по созданию, хранению и распространению новых знаний и технологий. На рынках высоких технологий продукцию возрастают требования к принципиальной новизне и патентной защищенностью новых технологий.

Эффективность СРОИД, является платформой трансформации инновационной активности хозяйствующих субъектов и обеспечивает их устойчивое экономическое развитие на субрегиональном уровне. В качестве генерального сценария развития инновационной деятельности предлагается использовать прогноз, сделанный В.Н. Шутовым: «поступательное развитие социально-инновационной системы будет постоянно подтверждать ее движущую силу. В дальнейшем цивилизация станет опираться на ускоренное развитие инновационной сферы». При этом у указанного этапа наблюдаются черты дуализма.

Одна, по мнению А.Н. Сулейманова, характеризуется глобализацией большинства экономических процессов, что делает практически невозможным изолированный рост национальных экономик [6]. Вторая черта – замедление экономического роста в развитых странах в условиях избыточности самих инновационных (ИР) ресурсов. Это обусловлено падением предельной производительности капитала в экономиках этих стран, что сужает возможности осуществления инновационного и инвестиционного процессов [9].

В условиях глобализации невозможность приложения свободных ИР в одних странах обеспечивает их успешное вовлечение в экономику тех стран, которые в них нуждаются и в состоянии освоить их с приемлемой для государства и её экономики доходностью.

Результатом такой деятельности будет увеличение вклада ИР в экономический рост без существенного увеличения затрат энергии и сырья и обеспечивают социальную и экономическую стабильность и безопасность в стране [2]. Другая характерная особенность состоит в том, что издержки на производство широкого круга благ, в том числе и потребительских, фактически не увеличиваются при весьма существенном повышении их качества [3]. Для российской экономики объяснение такому процессу состоит в возрастании потребностей и привлечении иностранных технологий, что обуславливает неблагоприятную коррекцию, как российского рынка инноваций в целом, так и рынка ИР, в частности.

Таким образом, превращение знаний и информации в базовый производственный ресурс изменяет облик и важнейшие характеристики субъектов социально-экономической системы. В настоящее время становится все более очевидным, что информация и знания являются важнейшим стратегическим активом любой страны, источником нововведений, основой экономического и социального прогресса, иными словами – принципиально новым ресурсом, к которому неприменимо традиционное понятие исчерпаемости [8].

Практика индустриальных стран, добившихся успеха коммерциализации ИР, позволяет сформулировать основное содержание по формированию инновационных стратегий в вопросах ресурсного обеспечения инновационной деятельности, которые в том числе могут быть использованы и в России [7]. Под первым номером предлагается стратегия заимствования – допускающая возможность использования зарубежного научно-технического потенциала и перенесения нововведений в собственную экономику. Освоение экспортного потенциала предполагает адаптацию воплощенных в них инноваций и технологий к требованиям, предъявляемым к эффективности основного капитала, прежде всего снижения производственных затрат до уровня, позволяющего вписываться в цены мирового рынка при обеспечении собственной безопасности. Экономический эффект от успешной реализации первой стратегии можно достичь, используя имеющийся опыт внедрения эргономического обеспечения и повышения качества, безопасности и конкурентоспособности рассматриваемых технологий.

С уверенностью можем сказать, что производство и воспроизводство ИР не наталкивается на ограниченность спроса ни внутри страны, ни за ее пределами, так как, с одной стороны, продукция информационного сектора становится все более дешевой, а с другой – сама природа информации и знаний такова, что каждая удовлетворенная потребность в них тут же порождает множество новых. Тем самым, появляется возможность по-новому рассмотреть существующую проблему оценки эффективности инновационно-инвестиционных проектов и программ на субрегиональном уровне.

Сравнение России со странами, которые перешли от «промышленно-технологической» к «информационно-инновационной» экономике, характеризуется рядом проблем, связанным с отставанием в развитии и использовании ИР. Рассмотренная стратегия, имеет ряд тормозящих ее использование причин, что ставит под сомнение ее реализацию в ближайшей перспективе.

Во-первых, в данном контексте предполагается не просто тесное сотрудничество в области науки и техники, а интегрирование экономик стран, участвующих в инновационной деятельности. В этой связи, целесообразно выделить отдельным блоком мнения ведущих ученых.

Наиболее полной будет формулировка, представленная профессором Н.В. Сироткиной «…Экономическая интеграция представляет собой процесс объединения экономических субъектов, расширения взаимодействия между ними и развития системообразующих связей…» [5]. Интеграционные процессы позволяют преодолеть «коренящиеся в традиционных идеологиях и национальных утопиях негативные стереотипы, политически продуманные и придумываемые разделения, сознательно высвобождаемые атавистические инстинкты». Интересен подход, рассматривающий интеграцию как процесс, приводящий к повышению степени конвергенции, достигаемой за счет следующих преимуществ интеграционного взаимодействия:

─ интеграция влияет на производительность факторов производства;

-

─ под влиянием изменений в соотношении производительности труда происходит перемещение факторов производства в рамках единого рынка;

-

─ перемещение факторов производства приводит к изменению их географической конфигурации;

─ создаются предпосылки для переориентации факторов производства на дальнейшее развитие интеграции (расширение или углубление).

Во-вторых, основанием для интеграции является определенный «среднеевропейский» уровень технологического развития, которым

Россия не обладает на настоящий момент. В перспективе это направление может стать для инновационного развития хозяйственных систем и субрегионов нашей страны локомотивным.

На основании представленных мнений и аргументов, можно сделать вывод – стратегия заимствования состоит в следующем: располагая дешевой рабочей силой и, используя часть собственного научно-технического потенциала, осваивается выпуск продукции, производившейся ранее в развитых странах, с последующим наращиванием кадров инженерно-технического сопровождения производства.

Анализ стратегии под номером два проведен в совокупности с динамикой ИР, отражаемый индексом развития человеческого потенциала (ИРЧП), объединяющим три индикатора качества жизни: индекс ожидаемой продолжительности жизни, индекс образовательного потенциала населения и индекс среднедушевого ВВП, рассчитанного с учетом паритета покупательной способности национальных валют. По показателю ИРЧП наша страна находится не в первой десятке, что ставит под сомнение перспективу приблизиться к лидерам данного рейтинга.

Стратегия под номером три предлагается, как результат анализа тенденций по использованию ИР в различных сферах международной инновационной деятельности. Кроме того, проведена их детальная проработка, обусловленная существующими концепциями международной производственной специализации в условиях интеграции. Возникновение новых наукоёмких отраслей и технологий, переплетение и быстрая смена новых видов технологий, перемещение акцентов с материального производства на производство знаний – всё это обуславливает создание предпосылок для качественного обновления социально-экономических систем.

Принципиально отличный характер использования знаний и информации, информационных технологий, связанный с расширением интеллектуальных, а не физических возможностей человека, по общим оценкам многих экспертов, составляет главное содержание революционных преобразований общества: оно радикально меняет его экономическую организацию, материально-техническую базу производства и ведёт к социальным изменениям. С другой стороны, увеличение креативной составляющей процесса и результата труда, недостаточная инновационная и ресурсная агрегированность, в том числе государственными и частными формальными и неформальными институтами, ведут к еще большей отчужденности умственного (творческого) труда. Данная проблема имеет непосредственно отношение к недостаточной формально-институциональной основе реализации отношений интеллектуальной собственности. Анализ социально-экономических процессов предполагает, как следствие, оценку эффективности инновационной деятельности.

Проводя собственный анализ стратегий инновационного развития, применяемых другими государствами и, принимая во внимание исследование развития высоких технологий и их внедрения в экономику России, можно сделать вывод о том, что российская инновационная система носит имитационный характер. Одновременно, необходимо констатировать усиление процессов интериоризации знаний в рамках коммерциализации инноваций и развитие интеграционных процессов СРОИД с позиций эволюционного и информационного их восприятия, заключающиеся в следующем:

-

1. Развитие интеграционного взаимодействия представляет собой эволюционный процесс. Во-первых, установление интеграционных связей соответствует тенденции к глобализации мировой экономики, что обусловливает необратимость интеграционных процессов и их «продуцирование» во все более совершенных формах. Во-вторых, агенты инновационной среды, в своем поступательном развитии, выходят на качественно-новые уровни, что приводит к доминированию отдельных из них и вовлечению остальных в интегрированные структуры, соответствующие потребностям лидирующих агентов в распространении партнерских отношений.

-

2. Интеграционные процессы, вследствие роста производительности факторов производства и изменения его географической структуры, носят инерционный характер. Перемещение существующих и создание новых производств изменяет, по мнению Е.В. Ревякина, субрегиональные соотношения спроса и предложения и создает новые рыночные ниши, что также стимулирует спрос. Цитируемый автор считает,

-

3. Инновационная деятельность основывается на взаимоотношениях множества независимых друг от друга агентов выпускающих определенные товары или оказывающих определенные услуги, обеспечивая непрерывное интеграционное взаимодействие. Этот тезис имеет исторический генезис. А. Смит, сделал вывод, что международная торговля позволяет стране специализироваться на производстве отдельных видов продукции и, тем самым, обеспечивать рост эффективности этого производства. Д. Рикардо раскрыл и исследовал понятие сравнительного преимущества, заключающегося в дифференцировании стран по приоритетной, по сравнению с другими, способностью выпускать определенные виды продукции [11, 12].

Эволюционный характер интеграционных процессов проявляется в отсутствии насильственности и директивности, упразднении формальных границ и рамок интеграционного взаимодействия, формировании связей, соответствующих территориальной, идеологической, целевой и стратегической расположенности агентов инновационной среды друг к другу. С другой стороны, в международной плоскости, экономическая интеграция в формате сформировавшихся интеграционных объединений (ЕС, ШОС, БРИКС, АСЕАН и НАФТА) в контексте глобальной экономики, позволяет оценить реальное состояние и средне- и дальнесрочные перспективы развития, как международной экономики, так и инновационной среды.

что инерционное развитие интеграционных процессов должно привести к всеобщей конвергенции. Подтверждением правильности сделанных выше выводов также служат данные, приведенные Б.Г. Преображенским, Ю.И. Тре-щевским и рядом других ученых о более высоких темпах экономического роста в регионах, участвующих в интеграционных процессах, по сравнению с автономными дезинтегрированными территориями [4].

Заключение

Проведенное исследование аспектов системы ресурсного обеспечения инновационной деятельности с позиций эволюционного и информационного их восприятия свидетельствуют о наличии преимуществ, которые дают возможность нашей стране использовать ИР и специализироваться в тех областях, в которых она обладает сравнительным преимуществами. Отмеченная инерционность интеграционных процессов в инновационной среде не является критическим недостатком, так как приводит к установлению интеграционных связей в новых формах, отличающихся возрастанием числа вовлекаемых в них агентов, а также формированию дополнительных центров, обеспечивая сокращение высокой степени дифференциации в развитии субрегионов.

Актуализация и рельефность ключевых тенденции современного экономического развития и стимулирования инновационной деятельности в условиях формирования приоритета на экспортно ориентированное импортозамещение, а также в области инновационного и инвестиционного сотрудничества позволят обеспечить России стратегический успех в средне- и долгосрочной перспективе с учетом ее конкурентных преимуществ и стремлении к преодолению структурных диспропорций российской экономики.

Список литературы Интеграционные аспекты системы ресурсного обеспечения инновационной деятельности

- Асмолова М.С., Дедов С.В. Методологи-ческий подход к управлению ресурсным обеспечением инновационной деятельности социально-экономической системы в условиях экономики знаний//Вестник ВГУИТ. 2017. № 4. С. 1-6.

- Бастрыкин С.В. Модернизация предприятий энергетического комплекса как основа обеспечения экономической безопасности территорий//Экономика и управление: проблемы и решения. -2015. № 12. С. 268-272.

- Корогодин И.Т., Гапонов С.Н. Соотношение структурных элементов -производительности труда и влияющих на нее факторов//Теория и практика общественного развития. 2014. № 16. С. 63-66.

- Преображенский Б.Г., Трещевский Ю.И., Хрипченко М.А. Интеграция российских регионов в мировую экономику: формы, тенденции, факторы, инструменты. Воронеж: Научная книга, 2008. С. 70-71.

- Сироткина Н.В. Рублевская А.А. Управление интегрированными хозяйственными структурами пищевой промышленности. Воронеж: Изд-во ИПЦ «Научная книга», 2012.

- Сулейманов А.Н. Основные направления по укреплению национальной безопасности России в условиях ее международной изоляции//Проблемы безопасности и чрезвычайных ситуаций. 2016. № 3. С. 3-8.

- Gaponenko A.L., Savelyeva M. The Preconditions for the Success of Organizations and Territories in the Knowledge Economy). 2017. URL: https://ssrn.com/abstract=2957454 or http://dx.doi.o DOI: rg/10.2139/ssrn.2957454

- Roblek V., Bach M, Peji? A. Impact of Knowledge Management on Sustainable Development in the Innovative Economy. Business Systems Laboratory -2nd International Symposium "Systems thinking for a sustainable economy. Advancements in Economic and Managerial Theory and Practice Universitas Mercatorum Via Appia Pignatelli 62. 2014. URL: SSRN: https://ssrn.com/abstract=2348234.

- Wu H. Optimal dividend strategies in discrete risk model with capital injections//Appl. Stochastic Models Bus. Ind. 2011. №. V. 27. P. 557-566.

- Yotova A. Systemic Integration: An Instrument for Reasserting the State's Control in Investment Arbitration? University of Cambridge Faculty of Law Research Paper. 2017. № 37/2017. URL: SSRN: https://ssrn.com/abstract=3020166

- Житинская Л.О. О перспективах становления конкурентоспособной и инновационной региональной экономики. Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. 2017. № 79(1. С. 392-400 DOI: 10.20914/2310-1202-2017-1-392-400

- Мельниченко А.М. Исследование инновационной среды, как объекта управления: терминоло-гические аспекты. Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. 2017. № 79(1). С. 426-431. doi:10.20914/2310-1202-2017-1-426-431