Интегральная социология: горизонты социального познания XXI века

Автор: Кукса Л.П.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Социология: от истории к современности

Статья в выпуске: 1 (199), 2016 года.

Бесплатный доступ

Задача интегральной социологии заключается в том, чтобы снять назревшее противоречие между логикой естественно-исторического процесса и современной совокупной деятельностью людей посредством перехода к новому уровню знания, в потенциале которого заложена возможность стать инструментом сознательного прогнозирования и регулирования социальных процессов в рамках диалектики объективной и субъективной сторон. Интегральная социология призвана осуществить переход от субстратности знания к его функциональности.

Интегральная социология, современные глобальные проблемы, материалистический историзм, род человеческий, окружающая среда

Короткий адрес: https://sciup.org/143182137

IDR: 143182137

Текст научной статьи Интегральная социология: горизонты социального познания XXI века

Время, в которое вступило современное мировое сообщество, определяется как эпоха глобализма. По утверждению З. Виедовича «глобализация создает чудовищно реальный, могущественный и насильственный, нередко кровавый мир; затем связанный с ним мир виртуальной реальности не менее могущественный; наконец, еще один мир узкого поля неизвестных альтернатив. Эти три мира смешиваются, взаимопроникают, сталкивают- ся и делают историю все менее прозрачной» [З.Виедович, 1, с.25].

Как это воспринимается на первый взгляд, эпоха глобализма как бы снимает крайности недавнего прошлого, именуемого капитализмом и социализмом. А так как о социализме упоминать теперь уже не принято, то глобализм соотносится еще и с таким понятием, как «посткапитализм». Вот так в миг распада СССР и мировой системы социализма миро- вое сообщество вошло в новую эпоху, не отягощенную ни прошлым, ни возможностью будущего. Когда прошлое остается где-то позади – это как бы само собой разумеется, но когда ничего не светит впереди, в будущем, то человека, «отягощенного» по природе своей способностью мыслить и задавать вопросы, устремлять свой взор в будущее, не удовлетворяют мрак и холод, веющие из его глубины. Искушение глобализмом как некой новой современной «идеологией» определенной части населения планеты, причем владеющий властью и собственностью, заставляет искать антитезу ему. Пугающая статистика и различные пророчества о бедах и катастрофах человеческих – настоящих и будущих – в силу все той же диалектики ставят перед необходимостью за субъективной стороной происходящих процессов, касающихся культурных, нравственных и политических устоев современной цивилизации, искать объективные факторы и скрытые в них обнадеживающие перспективы.

К объективности необходимо отнести законы природы, той высшей материнской системы, частью которой являются люди. И как бы социологи ни пытались понятием «социальное» отговориться от этих законов, утверждая, что социальное хотя и относительно, но все-таки самостоятельный по отношению к природе способ бытия homo sapiens – именно эта относительность обнадеживает.

Ее учет помогает понять, что узкое поле неизвестных альтернатив, связанное с политическими реалиями глобализма, являет собой поверхностный слой более глубинных процессов, обусловленных абсолютностью законов природы. Проблема в том и состоит, чтобы людям, привыкшим не замечать эту абсолютность, ее осознать и принять в свой самодеятельный, а сегодня всего лишь крайне субъективистский, аспект социального бытия.

Факторов действия законов природы в обществе много. По законам диалектики ка- ждая грань субъективности несет в себе объективное начало. Это значит, что и глобализму как идеологии противостоит в качестве объективного механизма природно-социальный процесс, который может быть понят на основе филогенеза1 – природного феномена, скрытого в процессе формирования человечества как целостного организма.

Механизм филогенеза присущ не только органическому миру, но и природе в целом. Все в ней движется по принципу распадения исходного целого на два и более дочерних образований посредством естественного отбора, прогрессивного развития с повышением уровня жизнедеятельности или попаданием в эволюционные тупики, он включает периоды плавного развития или скачкообразные переходы в новое качество. Этому общему механизму подчиняется род человеческий. Специфика его действия в человеческих коллективах, обществах, социуме в целом обусловлена качеством идеальных, мыслительных конструктов, влияющих на направления развития, приспособления. Идеальные, мыслительные конструкты людей так же подчиняются действию законов природы, в результате чего человечество пережило распадение исходного идеального образования, каковым является, например, мифология, достигнув предела в многообразии предметных областей науки, философии и религии.

В процессе дифференциации мыслительной деятельности и ее результатов, взаимодействия различных духовных систем Востока и Запада, идеальное, социальная мысль как совокупность всех знаний человечества прошла свое прогрессивное развитие, сконцентрировав эту прогрессию в совокупности основных истин, позволивших понять, что за художественно-образной картиной мира, данной в мифологии, сокрыта логическая структура движения этого мира, которая затерялась в многопредметности современного знания. И эта потеря дорогого стоит. Про- грессивное развитие обернулось регрессом, попаданием в эволюционный тупик. Все многообразие знания как руководство к действию, согласованному с природой и ее законами, затемнилось плюрализмом идеологий, оказывающих негативное воздействие на состояние общественного сознания.

Выход из тупика связан с синтезом распавшейся социальной мысли, который мог бы обеспечить скачкообразный переход феномена общественного сознания на высшую ступень развития социального сознания, которая несла бы в себе как принцип жизни homo sapiens не борьбу и противоречие, а гармонию природы и скрытые в ней возможности социальной организации. Эта высшая ступень может быть связана с возвратом человека разумного в эволюционный процесс на факторе прогрессивного развития с повышением уровня жизнедеятельности. И самый главный вопрос, который возникает при этом, заключается в том, чтобы понять, какое знание может лечь в основание этого синтеза.

Учитывая, что реально идущие процессы глобализации стремительно рушат национальные перегородки и превращают социе-тальные образования, т.е. общества в рамках национальных границ, в структуры и элементы единого всеглобального человечества, основанием для синтеза должна стать социология. И это несмотря на то, что сама она не представляет собой исключения из правила, являясь продуктом своего времени.

Самые главные изменения в общественной жизни XX столетия связаны с октябрьской революцией 1917 года, образованием на одной шестой части суши СССР, Второй мировой войной и, наконец, «реформами» России 1990-х годов. Так случилось, что одна шестая часть суши стала стержнем всех событий XX века, и их правильное понимание и оценка лежат в основании понимания путей выхода из тупика, в котором современное человечество оказалось. Для этого необходимо признать, что все многообразие политических, идеологических, научных, а также массовых и индивидуально-личностных оценок этого периода можно свести к одному: состоялся прорыв человечества из общества, в смысле мирового сообщества, фундамент которого составлял индивидуализм к обществу, основанному на коллективизме. Вторая мировая война явилась фактором, упрочившим основательность новой тенденции, суть которой еще предстоит понять. А потому события, связанные с распадом СССР, обусловлены не его поражением в так называемой холодной войне, а всего лишь объективной необходимостью возврата России на арену всемирной истории как общественного образования, призванного играть свою роль в тенденции пробивающейся через крайности социального движения. Происходящие за последние 15–20 лет события, связанные с реформированием России, как бы внешне пагубны и печальны они ни были, есть всего лишь обстоятельства, снимающие исторические ограничения вульгарного коллективизма (в смысле исключающего значимость индивидуальности), с одной стороны. С другой же – высвечивающие тот «человеческий» фактор, который не может войти в будущее в силу своего несоответствия установившейся тенденции так называемого срединного пути, в рамках которого индивидуальное и коллективное в общественной жизни должны сосуществовать по принципу взаимодополняемости и гармонии. Отсюда такой резкий всплеск всех негативных проявлений человеческого поведения и тотальное господство социального насилия, что подтверждает «крылатое» выражение: перед рассветом тьма сгущается. Сегодня тьма сгущается не только в России. Она «сгустилась» по всему миру в устремлении отдельных стран к мировому господству, в терроризме, в нарастании межличностного и общественного насилия, многообразных преступлениях, техногенных и социальных катастрофах.

Однако в России действие этих факторов являет собой наиболее глубокие негативные последствия как демографического, психологического, идейно-организационного, так и экономического порядка именно в силу ее срединного положения, которое традиционно принято называть евразийством. Более того, самые главные изменения в идеальных и мыслительных конструктах этого периода связаны с СССР, с его философией, поднявшейся до материального единства мира и пытавшейся общественную жизнь оценить, наконец-то, с принципиально иных методологических позиций – понимания природы и общества от достигнутого целого. Эти изменения в советский период были столь же необходимы, сколь необходимо их «отступление в тень» в 1990-е, как условие преодоления исторической ограниченности социальной организации на основе только коллективизма, и синтетического мышления только на основе монизма и материализма, исключающего влияние духовных факторов в окружающем человека мире.

Из этого следует вывод, что оценка социологии, данная П. Сорокиным в 20-е годы XX столетия, указывает всего лишь на чисто внешние проявления исключительно разных процессов. Социология в России 1920-е годы, по сути, ориентирована на европейскую социологию того периода, о чем свидетельствует сам П. Сорокин [П. Сорокин, 2, с.50]. Эта линия получила свое дальнейшее развитие, в том числе с участием самого П. Сорокина (его отъезд из СССР в 1922 году), и мало что прибавила к социологическим теориям XIX века, явившим «золотой век» европейской социологии. Другая линия, сформировавшаяся сначала на предметности общественно-экономической формации, а затем естественно-исторического процесса и деятельности, природы и общества вышла за пределы эмпирической европейской теории, на базе которой социология в России развивалась, начиная с 70-х годов XIX века, и устремилась к «кодам более широкой применимости», возникшим на основе обобщения диалектическим материализмом данных естественных наук. И это явилось фактом естественного роста познавательных способностей людей и заложенных в них природой возможностей к умственному развитию на основе логического постижения. Это означает не только «первый» выход за пределы непосредственного опыта, т.е. «чувственных данных, приводящих к оценке вос- принятого объекта как представителя некоторой категории, способности к группировке на основе общего признака». Открывшийся на основе этого второй выход потребовал в психологическом плане усвоения избыточной информации, полученной наукой первой четверти XX века и основанной на знании вероятностей сочетания различных черт окружающей среды», создания кодов более широкой применяемости [Дж. Брунер, 3, с.211-236]. Диамат и истмат явились ответом на вызов своего времени. Дальнейшее движение по «лестнице» умственного развития предполагало не разрушение этого «кода», а преодоление его «узости» опять же за счет создания кода еще более широкой применимости. Однако этого не случилось. А совпадение оценок социологии прошлого века и современности говорит о том, что именно в силу изъятия по идеологическим мотивам «целого пролета» в истории своего становления она потеряла сегодня инициативу и возможность объединить в себе все глобальные проблемы в одну единственную – связанную с пониманием общественной сути и поиском путей ее воссоздания в сознании людей, а значит, и на практике. Сегодня эта потеря также дорогого стоит. Современная социология пристроилась в «хвост» стремительно уходящему времени, и эта ситуация грозит тем, что она так и останется в «младенческом возрасте», будучи не в состоянии ответить на вызовы времени, а спекуляции социологией, особенно в политической сфере, окончательно лишат ее авторитета как серьезной теории, а общество и его социальная мысль лишатся объединяющей «линзы».

То, что сравнительные характеристики современной, в том числе и российской социологии только внешне совпадают с характеристиками, данными ей в 1920-е годы, становится ясно при внимательном рассмотрении руководящих принципов, о которых писал в свое время П. Сорокин. Каковы же эти принципы? П. Сорокин считал, что социология как наука может и должна строиться по типу естественных наук. Различны объекты изучения тех и других дисциплин, но методы изучения этих объектов одни и те же. Ни о каком противоположении «наук о природе» и «наук о культуре» не может быть и речи. Социология может и должна быть наукой теоретической, изучающей мир людей таким, каков он есть. Всякий нормативизм, считал он, из социологии как науки должен быть изгнан. Истина должна быть разъединена от добра, справедливости и т.п. принципов. Они несоизмеримы и гетерогенны. Кроме того, он считал, что социология должна быть объективной дисциплиной – не только в смысле отсутствия оценочных норм и в смысле методов изучения явлений, но и в более специальном значении этого термина. Она должна уйти от «психических реальностей» к явлениям предметного характера, доступным наблюдению, а именно – к явлению взаимодействия людей. Социология должна прекратить философствование, уйти от натурфилософии и социальной философии. Хорошо продуманная статистическая диаграмма, по мнению П. Сорокина, стоит любого «социально-философского трактата». И, наконец, социология должна прийти к разрыву с несчастной идеей монизма – незаконным детищем незаконного брака с философией. «Последовательный социологический плюрализм – такова ее основная позиция, которая должна быть последовательно проверена во всех ее основных разделах» [П.А. Сорокин, 2].

Надо сказать, что социология, отринувшая общую социологическую теорию советского периода, которой является исторический материализм в неразрывном единстве с диалектическим материализмом как его философской, методологической основой, до сих пор «руководствуется» этими принципами. Но с необходимостью, с которой действует закон, пробивает себе дорогу Интегральная социология. Она устремляется к объединению накопленного знания в рамках эмпирических социологических теорий Запада, в структуру которых включается российская социология до- и постсоветского периода. Она сознает всю конкретно-историческую значимость исторического материализма как науки, вышедшей за пределы эмпирических теорий европейской социологии, но не достигшей более широкой всеглобальной применимости в силу односторонности материализма, с одной стороны, и заидеологизированности мирового сообщества XX столетия, с другой. Это устремление к интегративности требует корректных изменений в руководящих принципах разработки социологии первой четверти XX века, следствием чего может стать осознание глубинных процессов современности, ее вызовов и адекватных ответов на них в аспекте новой субъективности, способной стать фактором «прогрессивного развития с повышением уровня жизнедеятельности», кодом более широкой применимости.

И с этих позиций Интегральная социология XXI века не может и не должна строиться только по типу естественных наук, ибо это есть тип классического периода познания, в рамках которого принципы естествознания влияли на общественные науки, давая им свой масштаб и способствуя их превращению в точную науку, благодаря таким методам изучения, как наблюдение, эксперимент, описание и классификация, которые составляют эмпирическое познание. И в этом смысле социологические теории (в частности, XIX века) могут быть признаны точными, т.е. естественными науками. Снобизм естествоиспытателей по отношению к гуманитарным, в том числе общественным, наукам держится на другом. А именно на том, что исследования первых находили подтверждение в практике, в частности, в технике и технологии в коротком интервале времени, а результаты и выводы гуманитариев, в том числе и социологов, как правило, в этом интервале времени практикой опровергались. Наиболее яркий пример тому, как это кажется многим, являет не оправдавшая себя общественная теория марксизма. Разрушение СССР, взявшегося за осуществление идеи коммунизма на прак- тике, казалось бы, выбило последние опоры из-под общественных и гуманитарных наук, хотя именно марксизм через «материалистический историзм» окончательно обосновал и заключил идею естественного закона в общественной, в том числе и в политической, жизни. И только техногенные катастрофы XX века практически подвели и естественные науки к той же ситуации, которая однозначно обнаружилась в тотальном экологическом кризисе, ставшим моментом истины. И здесь сразу возникла проблема мировоззренческого порядка. Ее можно выразить на основе ограниченности понимания сути естественного закона и вывода о том, что каждая область внешнего мира, каждый особый круг его явлений подчиняется своим специфическим законам и что законы природы существенно отличаются от законов общественной жизни.

Здесь многообразие законов соответствует качественному многообразию самих явлений, которые исследуют различные науки, открывающие законы (каждая в своей области) эмпирически воспринимаемой реальности. Однако факт совпадения негативных результатов эмпирического познания – будь то естествознание или обществознание, социология, обращает внимание на то, что многообразию законов разных сфер мира, доступных человеческому познанию, соответствует единство, целостность этих сфер и наличие, очевидно, единого закона. Нарушение последнего и обусловило совпадение результатов различных наук и возникновение на этой основе эволюционного тупика.

Отсюда следует, что Интегральная социология должна быть естественной наукой, но не по аналогии с современным естествознанием, а по усмотрению действия в обществе, человечестве единого природного закона, которому подчиняются все виды деятельности, в том числе и умственная. И это независимо от того, что является ее предметом – аспекты природы или общества. Более того, речь идет об интеграции самого субъекта познания, ка- ковым является homo sapiens. Деление, дифференциация и взаимодействие происходят уже внутри этого единого субъекта, его совокупной деятельности исследуемого единой, т.е. интегральной социологией.

И в этом смысле Интегральная социология должна стать теоретической наукой, изучающей мир таким, каков он есть, причем усматривая в нем именно нормативные, т.е. природные, факторы, обусловливающие единство многообразия и присутствие последнего в том числе и в общественной жизни. Именно нарушение этого природного фактора, включающего не только материальность, но и одухотворенность этого мира, присутствие которой в общественной жизни составляет его нормативность, поставило ди-аматовское «единство мира в его материальности» и истматовское «общественное бытие определяет общественное сознание» в позицию однобокой конструкции, которая должна была упасть. Однако отказ от последних в силу идеологических или идеалистических пристрастий привел к господству все тех же однобоких идеальных конструктов, являющих собой коды узкой применимости, которые с точки зрения психологии познания Дж. Брунера требуют постоянного расширения до все более и более широкой применимости на основе синтеза устремляющегося к единству многообразия и объяснения противоречия между ними как средства теоретического познания. И здесь вряд ли истина должна быть разъединена с добром и справедливостью и т.п. принципами. Устремление к целому, единому закону, которому подчиняется все и который и есть Истина и Справедливость, снимает с этих понятий их несоизмеримость и гетерогенность и дает важнейший критерий для понимания и объяснения современного «процесса познания», установления такой классификации его результатов, в которой ничто не будет умалено, а найдет свое место в соответствии с приближением к Истине, Добру и Справедливости. Эти результаты не могут противостоять друг другу если они со- держательно отвечают этим высшим поняти-ям1, а значит, соотносятся единым законом, по принципу дополнительности. Совпадение Истины, Добра и Справедливости с единым законом, наконец-то, освободит человечество и отдельных его представителей от того, чтобы каждому искать мерило только в самом себе или себе противных. Причем, как правило, без учета историчности и относительности результата познания.

Признание единства многообразия и совпадения по своему содержанию, в силу этого, Истины, Добра и Справедливости дает основание для объективности, в частности, Интегральной социологии, в части, например, признания фактора психической реальности как неотъемлемого момента целостности, единства многообразия окружающего человека мира, а значит, и взаимодействия людей. Сосредоточение внимания только на «внешних двигательных реакциях индивида, живущего в среде себе подобных», привело социологию в лоно механистической картины мира, а человека поставило в начало ряда роботов. Поэтому, чтобы вернуть в Интегральную социологию человека как высшее проявление природы, необходимо вернуть философию, психологию и социологию друг другу. Без этого хорошо проведенная статистическая диаграмма являет всего лишь констатацию кризиса и тупика, не предлагая решения проблемы. И в этих условиях Интегральной социологии предстоит одновременно стать и натурфилософией, и космической антропологией, и психологией, а также естественной и, одновременно, технологической, т.е. точной, наукой.

Предстоит преодолеть сложившееся в свое время негативное отношение к натурфилософии как умозрительному истолкованию природы, рассматриваемой в ее целостности, ибо многие открытия естествознания в XX веке оправдывают это умозрение как выход за пределы информации, основанной на чувственных данных в пределы такой, которая основана на знании вероятностей сочетания различных черт окружающей среды. Именно благодаря этой особенности психологии познания наиболее значительную роль натурфилософия играла в древности. Фактически она являлась первой исторической формой философии. Древнегреческие натурфилософы выдвинули ряд гипотез, сыгравших значительную роль в истории науки, – например, атомистическую гипотезу. Новый этап натурфилософии связан сегодня с философским осмыслением достижений современного естествознания и оправданием метафизики как способности к эволюционному постижению мира, основанному на единой диалектике и постоянном выходе за пределы непосредственной информации посредством восхождения от конкретного к абстрактному и от последнего к конкретному, синтеза созерцания и отражения, объяснения и понимания как важнейших инструментов историко-логического или теоретического познания. Речь идет в том числе и о восстановлении герменевтики, но с учетом значимости для нее проблемы единства многообразия, целостности, а не просто суммарности естественных и социальных законов, но и присутствия единого закона, обеспечивающего поддержание окружающего человека мира, Космоса в рамках этого единства. Именно последним в конечном счете обусловлено понимание природы Космоса как целого и скрытой здесь возможности выхода на новый, более широкий «код» описания окружающей человека среды в качестве универсальной методологии. Что касается социальной философии, то она, очевидно, должна уступить место более точному названию – «космическая антропология», в рам- ках которой с опорой на имеющийся сегодня привычные, но так и не уточненные «общественное» и «социальное» включаются в философию природы как философию Космоса на совершенно определенных основаниях: общественное – как единство индивидуального и коллективного; социальное – как отчужденное от природы Космоса и противостоящее ей крайностями, то господствующего эгоцентризма, подменившего индивидуальность и отказавшегося от коллективного, общинного, то вульгарного коллективизма, посягнувшего на индивидуальность. Исключительно важно и преодоление характеристик «социального» как отчужденного от природы и признающего только плюрализм и демократию, исключающих дуализм одухотворенного материализма как основу самодвижения целого, а также монизм, единство, иерархию как основу гармонии, позволит, наконец-то, обнаружить в рамках Интегральной социологии факторы прогрессивного развития с постоянным повышением уровня жизнедеятельности, а вместе с тем и основания для того, чтобы стать естественной наукой, и обусловит переход от социальной технологии к технологии естественной.

Таким образом, всякая попытка историческую ограниченность познавательных процессов возвести в абсолют и служит основанием для эволюционного тупика. Особенно он дает о себе знать на «стыке» эпох. Это значит, что время, которое человечество сегодня переживает, и есть такой «стык». Интегральный социолог в качестве своего предмета выбирает этот «стык», ставит задачу понять сложившуюся ситуацию, найти пути ее преодоления. Она выстраивается на совершенно иных руководящих принципах, чем, например, это, возможно, было в первой четверти XX века. Это не должно быть понято как укор или как критика знаменитого российско-американского социолога. Он дал ответы на вопросы своего времени, вычленив во взаимодействии людей исходную «клеточку» анализа общественной жизни, тем самым завершив эмпирический период европейско-российской социологии1.

Надо полагать, со временем из синтеза подходов эмпирических, теоретико-логических и метафизических сложатся принципы эволюционного познания, исключающие всякую возможность идеологического или какого-либо иного вмешательства, например, рынка знания в познавательный процесс, выбрасывание звеньев этого процесса по произволу, как это не однажды случалось в прошлом, вопреки постоянной необходимости искать возможности синтетического устремления к Единой Истине и Единому Закону посредством разработки познавательных «кодов» все более широкой и, возможно, всеохватывающей применимости, как ответа на вызов очередного конкретно-исторического времени. Ибо ничто не может быть понято в отрыве от своего времени без специальной проработки с точки зрения преображенной диалектики и историко-логического анализа. Сегодня, как и всегда, «нельзя войти в одну реку дважды».

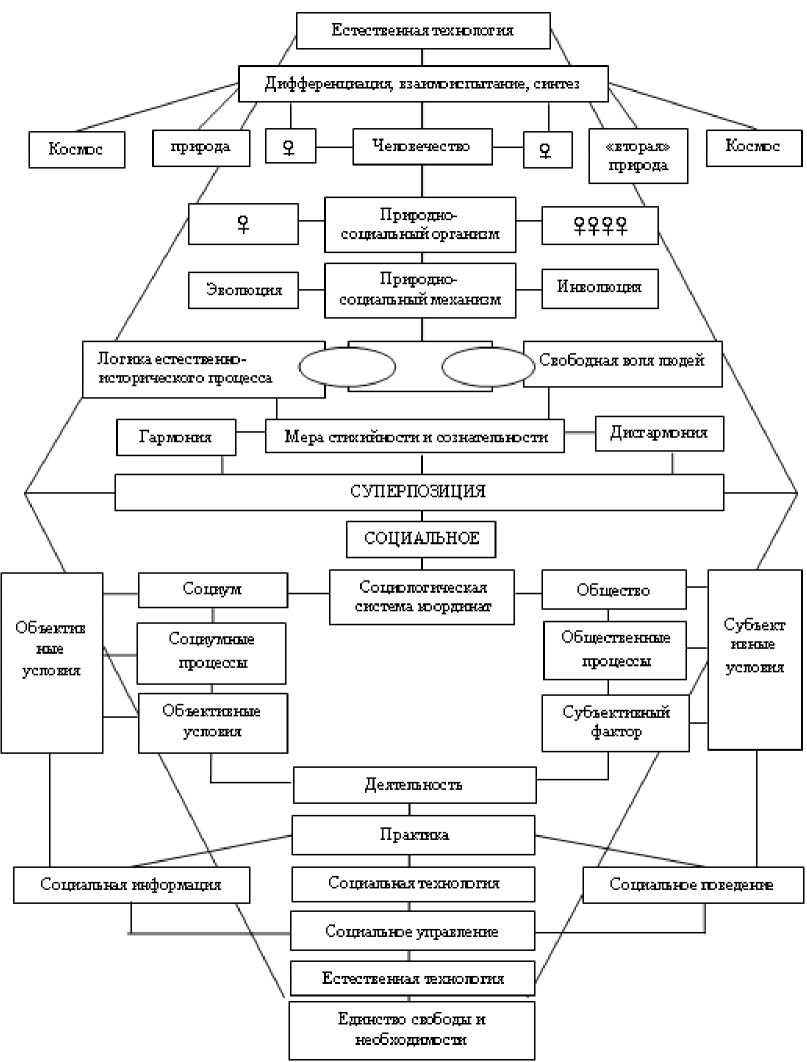

На фоне этой проработки в рамках Интегральной социологии разворачивается обобщенная картина современного состоя- ния социальной мысли и заложенные в ней возможности прогрессирования идеальных конструктов в новую универсальную методологию и выхода человечества на новый виток развития, но уже не только на основе интеграции социологических аспектов «широко понятой культуры», т.е. установления отношения к ближайшим явлениям жизни, но и отношения ко всему бесконечному по времени и пространству миру, понимая его как одно целое [Л.Н. Толстой, 5, с.165], представив его в соответствующей Логической схеме Интегральной социологии (схема №1).

Задача интегральной социологии заключается в том, чтобы снять назревшее противоречие между логикой естественно-исторического процесса и современной совокупной деятельностью людей посредством перехода к новому уровню знания, в потенциале которого заложена возможность стать инструментом сознательного прогнозирования и регулирования социальных процессов в рамках диалектики объективной и субъективной сторон. Здесь же заложены и критерии для отбора знания. Полезно и значимо все то, что способствует выходу общественного сознания из тисков редукционизма, преодолению отчуждения общества, человечества в целом от своей «судьбы». В связи с этим важно подчеркнуть, что Интегральная социология призвана осуществить переход от субстратности знания к его функциональности. Признаком функциональности явится тот факт, в рамках которого современные глобальные проблемы будут приведены во взаимную связь и образовать единую универсальную проблему, объектом разработки которой является не просто «мир как единство в многообразии», a homo sapiens, род человеческий в его взаимодействии с окружающей средой [Л.П. Кукса, 6].

Рисунок 1. Логическая схема Интегральной социологии

Таким образом, из всего вышеизложенного следует, что Интегральная социология призвана стать той «соединительной линзой», преобразующей множество внутренних подразделений науки в одну науку о человеке и человечестве. В ней должна найти свое отражение «железная логика» естественно-исторического процесса, обусловленная завершением в познании периода дифференциации и началом эпохи синтеза.

Список литературы Интегральная социология: горизонты социального познания XXI века

- Виедоевич З. Глобализация, хаотизация и конфликты в современном мире// Социс, 2005, №4, с.25.

- Сорокин П.А. Система социологии: в 2 т./П.А. Сорокин. М.: Наука, 1993 - т.1.

- Брунер Дж. Психология познания/ Дж. Брунер. - М.: Прогресс, 1977.

- Покровский Н.Е. Дискуссионные проблемы социологического конгресса. К итогам X Всемирного социологического конгресса/ Н.Е. Покровский// Социс - 2003 - №3. EDN: OONAMV

- Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений/ Л.Н. Толстой - М., 1980 - т.35.