Интегрирование бигармонического уравнения по неявной схеме

Автор: Попов М.И.

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Информационные технологии, моделирование и управление

Статья в выпуске: 2 (76), 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье представлено пошаговое построение конечно-разностной схемы для неоднородного бигармонического уравнения при нулевых граничных условиях, наложенных на искомую функцию и ее частные производные первого порядка. Конечно-разностная схема основана на квадратном двадцатипятиточечном шаблоне и имеет неявный характер. На равномерной сетке с помощью разложения функции в ряд Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа вычислена погрешность аппроксимации бигармонического оператора разностным аналогом и погрешность аппроксимации граничных условий, наложенных на частные производные первого порядка. Граничные условия, наложенные на искомую функцию, выполняются точно. Конечно-разностная схема аппроксимирует краевую задачу со вторым порядком точности по шагу сетки. С помощью системы компьютерной алгебры Maple получено решения задачи для различных шагов сетки. Выявлена зависимость минимума функции и времени расчета от числа значимых цифр. Найдено оптимальное число значащих цифр. Проведен анализ скорости сходимости численной схемы. Установлена зависимость минимального значения функции и времени расчета от величины шага сетки. Найдено оптимальное значение шага. Построены трехмерный график решения и его профили в серединных сеченияx.Указаны преимущества разработанной конечно-разностной схемы. Полученные результаты отвечают физическому смыслу задачи и согласуются аналогичными численными и приближенно-аналитическими решениями.

Краевая задача, бигармоническое уравнение, конечно-разностная схема, погрешность аппроксимации

Короткий адрес: https://sciup.org/140238551

IDR: 140238551 | DOI: 10.20914/2310-1202-2018-2-114-118

Текст научной статьи Интегрирование бигармонического уравнения по неявной схеме

Краевые задачи для бигармонического уравнения возникают в теории упругости при моделировании изгибов тонких пластин [1–2], а также в гидродинамике при моделировании свободно-конвективных течений [3–5].

Наиболее известное решение неоднородного бигармонического уравнения, так называемого уравнения Софи Жермен, получены Анри Навье в виде двойного тригонометрического ряда. Однако оно справедливо лишь для пластинок, шарнирно опертых по контуру. Ряды в этом решении сходятся медленно. Более общее решение предложил Морис Леви, но и им не исчерпываются все постановки граничных условий.

В связи с отсутствием аналитических решений широкое развитие получили численные методы интегрирования краевых задач для бигар-монического уравнения. Наряду с классическими [6–7] используются и современные методы, такие как метод конечного множества точек [8–9].

Построение конечно-разностной схемы

Рассмотрим краевую задачу для неоднородного бигармонического уравнения с граничными условиям и первого и второго рода в квадратной области D = [0;1] х [0;1] .

д4Ф ( X , Y ) 2 д4Ф ( X , Y ) д4Ф ( X , Y )

дX4 дX 2д Y2

Ф(0, Y ) = Ф(1, Y ) = Ф( X, 0) = Ф( X, 1) = 0,

-

дФ(0, Y) = дФ(1, Y) = дФ( X ,0) = дФ( X ,1) = Q (3 ) ∂X ∂X ∂Y∂

Выбор разбиения осуществлен таким образом, чтобы в него попадали точки границы области и центр области.

Для построения конечно-разностного аналога частных производных д 4 Ф ( X , Y )/ д X 4 и д 4 Ф ( X , Y )/ д Y 4 используем центрально-разностный оператор 2-го порядка примененный дважды по соответствующей переменной:

Конечно-разностный аналог смешанной производной д 4Ф дX 2д Yг

144(A X )2(A Y )2 ЙФ 1 + 2, j + 2 16 Ф - + + +

30 Ф i + 2, j 16 Ф 2 +Ф i + 2, j — 2 ) - 16 ( Ф„ 16 Ф i + 1, j + 1 +

+30Ф i + 1, , - 16Ф i + 1, / - 1 +Ф i + 1, j — 2 ) + 30 ( Ф i , j + 2 — 16Ф, у + 1 + (6)

+30Ф - 16Ф . + Ф ,)-16(ф . -16Ф , , + i,j i,j-1 i,j-2 ) \ i-1,,+2 i-1,,-2

д4Ф . Фi+2,j - 4Фi+1,, + 6Фi, - 4Фi-1,j +Фi-2,j(4)

дX4 i,,( д4Ф _ Фi,j+2 - 4Фi,, + 1 + 6Фi,, - 4Фi,,-1 +Фi,-2

д Y4 i,j ( A Y ) 4

+30Ф^ 1, , - 16Ф i - 1, , - 1 +Ф i -k / - 2 ) + ( Ф i - 2, j + 2 - 16Ф i - 2„ , + 1 +

+30Ф ‘ - 2„ , -16Ф k - 2, j - 1 +Ф k - 2, j - 2 ) ]

Подставив в уравнение (1) аппроксимации производных (4)–(6), получим разностное уравнение

Ф . + 2,j - 4 Ф i + 1, , + 6 Фу" 4 Ф i - 1, , +Ф i - 2,j , Ф i,j + 2 - 4 Ф y+ 1 + 6 Фу- 4 Фy- 1 +Фy- 2

( A X )4 ( A Y )4

+ 72(AX) 2(^)2 [ ( Ф' + 2, , + 2 - 16 Ф ' + 2, У + 1 + 30 Ф • + 2, j - 16 Ф- + 2, , - 1 + Ф , +У- 2 H6( Ф г +у+ 2 - 16 Ф . + 1,j + 1 + 30 Ф i + 1, j - 16 Ф г +у- 1 + Ф г +у- 2 ) + (7)

+ 30 ( Ф, , + 2 - 16 Ф, , .+ 1 + 30 Ф i , j - 16 Ф, j - 1 +Ф, j - 2 ) - 16 ( ф„ - 16 Ф ; - 1, j - 2 + 30 Ф k - 1j - 16 Ф k - 1, j - 1 +Ф k - 1, j - 2 ) +

+ ( Ф k - 2,j + 2 - 16 Ф k.y + 1 + 30 Ф ^

Граничные условия (2) накладываемые на искомую функцию приобретут вид

Ф 0, j = Ф n,j = ф ,0 = ф п = 0, i = 0, n,j = 0, n (8)

Граничные условия накладываемые на частные производные первого порядка получим, используя разностные операторы для левой и правой границ дФ _ -3Ф, ,0 + 4Ф,,1 -Ф, ,2

дX i ,0

ЭФ ЗФ -4Ф , +Ф , i,n i,n-1

дX i,n2

i = 1,..., n - 1 (9)

i = 1,..., n -1 (10)

Для верхней и нижней границ будем

-

- 16 Ф k - 2, j - 1 +Ф k - 2, j - 2 ) ] = - 1

Тогда уравнение (7) примет вид

Вь Ф = - 1 h

Чтобы определить погрешность аппроксимации образуем разность z = u - v , где u -решение задачи (7), (8), (13), (14), а v – решение задачи (1)-(3). Подставляя u = z + v в уравнение, получим для z задачу

Bu = В (z + v) = Bz + Bv = -1, Bz = -£B во внутренних узлах сетки и для z выполнены граничные условия (8), (13), (14), где ^ = B^v + 1 -погрешность аппроксимации задачи (1)–(3) схемой (7), (8), (13), (14). Так как A2v+1 = 0, то иметь соответственно дФ _ -3Ф0,2+ 4Ф1„, -Ф2, дY 0,j 2AX ’ дФ _ 3Ф„,j - 4Ф „1В +Ф„2,j. дY „,j 2AX j = 1,...,n -1 (11)

j = 1,..., n - 1 (12)

Заменим в уравнении (3) производные их конечно-разностными аналогами (9) – (12). Тогда, учитывая уравнение (8), граничные условия на производные примут вид

Фи = 1 ф .2 , ф i.„ - 1 = 1 ф i.„ - 2 , i = 1,..., n - 1 (13)

-

Ф 1,, = ^ Ф 2, j , Ф n - 1, j = 1 Ф n - 2, j , j = l,..., n - 1 (14)

В итоге непрерывная краевая задача (1) – (3) свелась к конечно-разностной схеме (7), (8), (13), (14).

Вычисление погрешности аппроксимации

На равномерной сетке A X = A Y = h обозначим

-

= Bv + 1 - A 2 v - 1 = Bv - A 2 v . B

Вычислим погрешность аппроксимации почленно, используя разложение по формуле Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа, в окрестности i , j -того узла:

д 4 v д 4 v ( X , Y )

д X4 i , j д X4

h 2 д6 v r,z.

= T X[h ( i + n ) jh ],

0 < n < 1,

д4 v д4 v (X, Y)_ д Y4 i, j д Y4

= hr Xv [ ih , h ( j + ° ")], 0< CT <1,

6 ду д4 v д4 v (X, Y) = дX2дY2 i,j дX2дY2 ”

B

h

д 4 Ф „ д 4 Ф д 4 Ф

---Т + 2---7---- +---- дX4 i,j дX2д Y2 i,j д Y4

17 h 4 J d 8 V d 8 v

"756" 1 aF [( i + n h , hj ] + aF [ ih , h ( j + 7 )]

—

34 h4

J d 8 v

1 — i — [ ( i + n ) h , h ( j + 7 ) ] + [a X 7 d Y

+ —7— [(i + n) h, h (j + 7) ]f — d Y7 dX

167 h 4 J d 8 v

--1 — г —7 [ ( 1 + n ) h , h ( j + 7 ) ] +

270 lax6ayг d V1

+1 (i + n) h, h (j + 7) If — d Y6 dX2

34h4 Ja

--1 —;—г I ( i + n ) h , h ( j + 7 ), к т I +

5^V3

a 8 v

+ ~—T~—: d Y 5 d X

[ ( i + n ) h , h ( j + ст ), k T ] f +

85 h4 d 8 v

54 d X 4d Y4

[ ( i + n ) h , h ( j + 7 ) ] ,0 < n < 1,0 < 7 < 1.

Обозначим

Mx = max

-

1 ( X , Y ) g D

d 6 v ( X , Y ) dX6

M, = max

-

2 ( X , Y )e d

a 6 v ( x , y ) d Y6

M, = min_

-

3 ( X ,Y )e D

d m + n v ( X , Y ) d Xm d Y n

, m , n = 1,3,5,7, m + n = 8;

M 4

= max_

( X , Y )e D

d m + n v ( X , Y ) d Xm d Yn

, m , n = 2,4,6,8, m + n = 8.

Поскольку бигармонический оператор симметричен M^ = M 2. Обозначим Mx = Mx /3 , M2 = (5398/945) M 4 — (1088/189) M 3, тогда

| ^ | < Mxh 2 + M2h 4. (15)

Таким образом, разностный оператор аппроксимирует бигармонический со 2 порядком.

Граничное условие (2) на искомую функцию с учетом (8) аппроксимируется точно. Погрешность аппроксимации граничного условия (3) уравнениями (13) и (14) оценим используя разложение по формуле Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа, в окрестности i , j -того узла:

av —av aXi,j ax

2,2 d 3 V

= 3 h aF[ h ( i + n ), jh ]’

0 < n < 1 .

Обозначим

M = max_

( X , Y ) e D

d3 v ( X , Y ) d X3

тогда | ^ | < Mh 2 .

Итак, граничное условие (2) аппроксимируется также со вторым порядком, поэтому конечно-разностная схема (7), (8), (13), (14) аппроксимирует краевую задачу (1)–(3) со вторым порядком точности.

Анализ решений

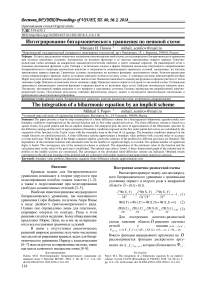

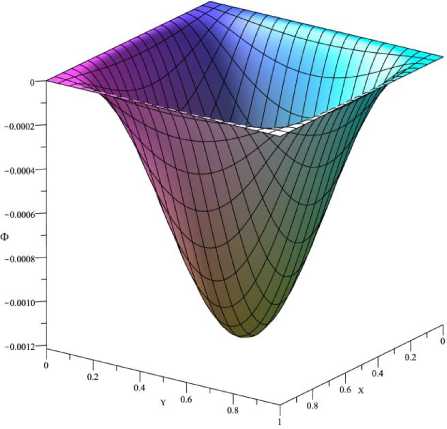

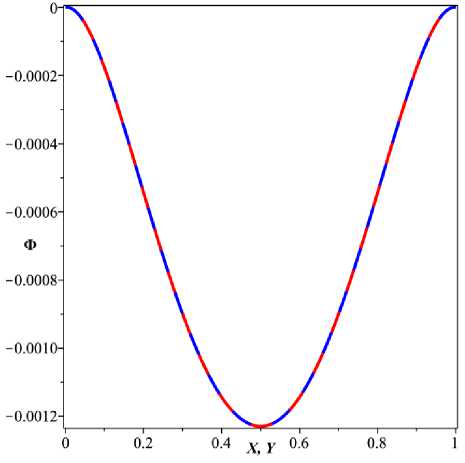

Решение задачи (7), (8), (13), (14) вычислено с помощью системы компьютерной алгебры Maple для равномерной сетки с шагом h = 1/120. На рисунке 1 показан график решения, а на рисунке 2 его профиль в сечениях плоскостями X = 0.5 и Y = 0.5 . На рисунке 3 показаны профили решения в сечениях плоскостью Y = X и Y =1 — X. По графикам видно, что решение симметрично относительно центральной точки (0.5; 0.5), в кото рой достигается минимум равный —1.22 • 10—3.

В таблице 1 показана зависимость минимума функции от числа значимых цифр в расчете, т.е. фактически от погрешности округления. Расчет выполнен для сетки размерностью 81 х 81 точек. В столбце относительная разница минимумов функции показано насколько процентов результат отличается от предыдущего.

Здесь же приведено время расчета и егоот-носительное изменение. По таблице видно, что при увеличении числа значащих цифр с 14 до 16 время расчета увеличивается на 166% а точность всего на 3 * 10 — 6 %. Эти данные говорят о том, что дальнейшее уменьшение погрешности округления приведет к значительному увеличению времени расчета при неизменном результате. Таким образом, 14 значащих цифр - оптимальным значение.

В таблице 2 отражена зависимость минимального значения функции от величины шага сетки и относительная разница минимумов функции. Здесь же приведено время расчета и его относительное изменение.Расчет выполнен с 14 значащими цифрами. Уменьшение относительной разницы минимумов функции по экспоненциальному закону свидетельствует о быстрой сходимости конечно-разностной схемы.

Рисунок 1. График решения

Figure 1. Solution graph

Рисунок 2. Профиль решения в сечении X — 0.5

Figure 2. Solution profile in section X — 0.5

Уменьшение относительного приращения времени расчета позволяет сделать расчеты более точными. Однако уменьшение шага сетки потребует увеличения значащих цифр, поэтому значение шага 1/120 является оптимальным

Рисунок 3. Профили решения в сечениях y — х (красный) и y — 1 — х (синий)

Figure 3. Solution profile in section y — х (red) and y — 1 — х (blue)

Полученный результат согласуется с численным решением данной задачи по явной схеме [10] и приближенно-аналитическим решением [11]. Значение функции в центральной точке для которых равны — 1.05 - 10 - 3 и — 1.25 - 10 — 3 соответственно.

Таблица 1.

Погрешность округления

Table 1.

Rounding error

|

Число значащих цифр Number of significant digits |

Минимум функции The minimum of a function |

Относительная разница минимумов функции, % The minimum of the relative difference in the minimum of a function, % |

Время расчета Calculation time |

Относительная разница времени расчета, % Relative time difference calculation, % |

|

8 |

-0.0012409828 |

333.687 |

||

|

10 |

-0.001202252713 |

-3.12 |

324.56 |

-2.74 |

|

12 |

-0.00120187713348 |

-0.03 |

326.96 |

0.74 |

|

14 |

-0.0012018733801815 |

-0.0003 |

332.969 |

1.84 |

|

16 |

-0.001201873342732467 |

-3 - 10 - 6 |

888.996 |

166.99 |

Таблица 2.

Скорость сходимости

Table 2.

Rate of convergence

|

Шаг сетки Grid spacing |

Минимум функции The minimum of a function |

Относительная разница минимумов функции, % The minimum of the relative difference in the minimum of a function, % |

Время расчета Calculation time |

Относительная разница времени расчета, % Relative time difference calculation, % |

|

1/20 |

-0.0010105920924147 |

1.357 |

||

|

1/40 |

-0.0011381686297206 |

12.62393987 |

14.165 |

943.8467208 |

|

1/60 |

-0.0011806597334856 |

3.733287131 |

86.44 |

510.2364984 |

|

1/80 |

-0.0012018733801815 |

1.796762133 |

332.969 |

285.2024527 |

|

1/100 |

-0.0012145881472324 |

1.057912357 |

1090.431 |

227.4872436 |

|

1/120 |

-0.0012230583683455 |

0.6973739223 |

3259.407 |

198.9099723 |

Заключение

С помощью неявной конечно-разностной схемы получено решение неоднородного бигармонического уравнения. Путем разложения функции в ряд Тейлора вычислена погрешность аппроксимации бигармонического оператора разностным аналогом и погрешность аппроксимации граничных условий. Проведен анализ скорости сходимости схемы. Преимущества использования данной неявной схемы по сравнению с явной заключаются в ее абсолютной

Список литературы Интегрирование бигармонического уравнения по неявной схеме

- Завьялов В.Н., Мартынов Е.А., Романовский В.М. Основы строительной механики пластин: учебное пособие. Омск: СибАДИ, 2012. 116 с.

- Шафарец Е.Б., Шафарец Б.П. Свободная конвекция учет некоторых физических особенностей при моделировании конвективных течений с помощью вычислительных пакетов//Научное приборостроение. 2014. Т. 24. №2. С. 43-51.

- Гоц А.Н. Численные методы расчета в энергомашиностроении. Владимир: Изд-во ВлГУ, 2013. 182 с.

- Jani S., Mahmoodi M., Amini M., Jam J. Numerical investigation of natural convection heat transfer in a symmetrically cooled square cavity with a thin fin on its bottom wall//Thermal science. 2014. V. 18. №. 4. Р. 1119-1132.

- Gros T., Revnic C., Pop I., Ingham D.B. Free convection heat transfer in a square cavity filled with a porous medium saturated by a nanofluid//International Journal of Heat and Mass Transfer. 2015. V. 87. P. 36-41.

- Алгазин С.Д. Численные алгоритмы классической математической физики. М.: Диалог-МИФИ, 2010. 240 c.

- Mu L., Wang J., Ye X. Effective implementation of the weak Galerkin finite element methods for the biharmonic equation//Computers & Mathematics with Applications. 2017. V. 74. №. 6. P. 1215-1222.

- Doss L. J. T., Kousalya N. Finite Pointset Method for biharmonic equations//Computers & Mathematics with Applications. 2018. V. 75. №. 10. P. 3756-3785.

- Doss L. J. T., Kousalya N., Sundar S. A Finite Pointset Method for Biharmonic Equation Based on Mixed Formulation//International Journal of Computational Methods. 2017. P. 1850068.

- Ряжских В.И., Слюсарев М.И., Попов М.И. Численное интегрирование бигармонического уравнения в квадратной области//Вестник Санкт-Петербургского университета. 2013. № 10. V. 1. P. 52-62.

- Попов М.И., Соболева Е.А. Приближенное аналитическое решение внутренней задачи кондуктивно-ламинарной свободной конвекции//Вестник ВГУИТ. 2016. № 4. С. 78-84.