Интеллектуальные институты и их превращение в доминирующую производительную силу инновационно-ориентированной экономики

Автор: Гасанов Э.А., Шабуня М.Г.

Журнал: Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права @vestnik-ael

Рубрика: Экономическая теория

Статья в выпуске: 1, 2013 года.

Бесплатный доступ

Процесс качественного изменения состава факторов роста в процессе расширенного воспроизводства знаний является имманентным для динамики инновационно-ориентированной экономики. Следовательно, деятельность с уменьшающейся отдачей заменяется новыми видами деятельности, характеризующимися их растущей интеллектуальной отдачей. В новой экономической ситуации формируются обширные интеллектуальные институты.

Короткий адрес: https://sciup.org/14319749

IDR: 14319749

Текст научной статьи Интеллектуальные институты и их превращение в доминирующую производительную силу инновационно-ориентированной экономики

Имманентным для динамики инновационно-ориентированной экономики является процесс качественного изменения состава факторов роста в ходе расширенного воспроизводства знаний. Вследствие этого виды деятельности, характеризуемые убывающей отдачей, заменяются новыми видами деятельности, отличающимися возрастающей интеллектуальной отдачей. В новой экономической ситуации формируются экспансивные интеллектуальные институты. В экономической теории существует множество подходов к объяснению возникновения интеллектуальных институтов [1, с. 23 - 24]. Во-первых, эти институты возникают спонтанно: без соглашения, законодательного принуждения и учёта общественного интереса; во-вторых, могут быть результатом преднамеренного замысла, направленного на воплощение определённых целей. Объективной причиной, обусловливающей необходимость формирования интеллектуальных институтов, выступает новое информационное общественное разделение труда. При этом возникающие новые структуры предполагают развитие интеллектуальных институтов как основы инновационного типа развития. Все это реализуется в процессе инновационной экономической деятельности в обществе.

Общество, удовлетворяя свои потребности, использует результаты интеллектуального труда, ищет приемлемые об- разцы и формы поведения в конкретной экономической практике. Они постепенно, через повторение и оценку превращаются в традиции, обычаи, привычки и систему хозяйственного поведения. В координатах инновационного типа развития эти формы и образцы экономического поведения либо исчезают, либо модернизуются, либо поддерживаются социальными структурами, принимаются, узакониваются и используются. В инновационноориентированной экономике постоянно наблюдается процесс институционализации интеллектуальных структур – определения и закрепления новых норм, правил, статусов и ролей, приведение их в систему. Эти новые структуры способны действовать в направлении удовлетворения потребностей, производя инновационные товары и услуги. Интеллектуализация экономики приводит к появлению новых институтов, в рамках которых организуются новые виды деятельности, прежде всего интеллектуальная [2, с. 20 – 40]. Более того, новые институты формируются и эволюционно, и революционно.

С одной стороны, они отличаются преемственностью, с другой – стремительной трансформацией. В то же время возможны случаи институционального проектирования [3] .

Основные причины возникновения интеллектуальных институтов и их функции представлены в таблице.

Таблица – Причины развития и функции интеллектуальных институтов

|

Интеллектуальный институт |

Причины развития |

Универсальные функции |

Специальные функции |

|

Институт образования |

– необходимость систематизации знаний для полноценной передачи их от поколения к поколению |

/----\ удовлетворение / потребностей общества воспроизводство общественных отношений VZZY регулятивная \ интегративная / транслирующая \ |

– социально-культурная; – социально-экономическая; – социально-политическая; – социально- экономическая трансформация |

|

Институт науки |

– развитие процессов активного внедрения научных открытий во все сферы деятельности; – изменение ценностных ориентаций на достижение практического эффекта; – признание высокой ценности научного познания |

– производство и воспроизводство достоверного знания; – мировоззренческая; – технологическая; – рационализация поведения индивидов, научной производительной силы |

|

|

Институт интеллек туальных корпораций |

– переход от компаний, базирующихся на рациональной организации к компаниям, базирующимся на знаниях и информации; – становление «интеллекта» ключевым ресурсом корпорации |

\--/ коммуникативная генеративная стимулятивная 1/^ |

– фундаментальные и прикладные исследования; – укрепление связи между наукой и технологиями; – производство и диффузия интеллектуальных технологий, товаров и услуг |

Проблеме образования посвящена большая исследовательская работа в рамках теории «человеческого капитала» (Г. Беккер, У. Боуэн, М. Блауг, Б. Вейс-борд, Э. Денисон, Дж. Кендрик, Дж. Мин-цер, Г. Псахаропулос, Л. Туроу, М. Фишер, Т. Шульц и др.). В ряду российских представителей экономической науки в целом и экономики образования в частности, внесших большой вклад в развитие этого направления, стоят С.Г. Струмилин, ВА. Жамин, Е.И. Жильцов, Г.М. Добров, Б.М. Ременников и др.

В современной экономической литературе образование рассматривается как социальный институт - форма организации социальных структур и совместной целесообразной образовательной деятельности индивидов. Образование - совокупность индивидов и учреждений, наделённых полномочиями и инфраструктурным капиталом для осуществления принятых образовательных норм и принципов, социально обучающих функций, ролей, управления и социального контроля его качества. Здесь осуществляются обучение, воспитание, развитие и социализация индивида с последующим овладением им профессией, специальностью, квалификацией. С точки зрения Д. Норта, образовательная система не сводится к инвестированию в «человеческий капитал», а представляет собою формирование системы ценностей, в которой существующие институты воспринимаются как справедливые и легитимные [4, р. 54].

В координатах инновационноориентированной экономики образование выступает как один из доминирующих факторов роста и источник формирования интеллектуального капитала. В системе взаимодействия потребителей и производителей образовательных услуг, образовательного рынка и механизмов его государственного регулирования образование выступает как экономический институт. В координатах инновационного типа развития экономики этот институт существенно модифицируется. Это обусловлено потребностями экономики в креативной деятельности, интеллектуальном труде, работниках, способных к восприятию инноваций, поиску и освоению новых знаний, принятию эффективных инновационных решений. Изменения системы образования проявляются, во-первых, в расширении пространства, вхождении образовательного процесса в сферу рыночных отношений; во-вторых, в дифференциации - формировании новых институтов и трансформации существующих форм; в-третьих, в интеграции институтов образования, науки, производства и инновационных структур. Образование в рамках инновационно-ориентированной экономики выполняет, прежде всего, две важнейшие функции: 1) универсальное развитие личности (в широком смысле слова, социализация личности и её духовное, нравственное, художественное развитие); 2) экономическую функцию (воспроизводство субъектов интеллектуального труда). Взаимосвязь этих функций в целях и содержании образования и, следовательно, создание адекватных условий, выступает как необходимая предпосылка развития экономики и общества.

Наряду с выполнением указанных функций, институт образования играет роль фактора социальных и экономических трансформаций в процессе качественного совер- шенствования общества [5], при этом способствуя решению ряда проблем:

-

1) повышение качественного уровня развития образовательных структур;

-

2) обеспечение и поддержание равенства в доступе к образованию;

-

3) соответствие образования потребностям инновационной экономики;

-

4) гибкость в структурах и методах регулирования образовательного процесса в рамках инновационного типа развития.

Становление национальной инновационной инфраструктуры требует использования новейших идей научнотехнологических достижений во всех отраслях экономики, стимулирования нового производства и диффузии инноваций. Доминирование нового теоретического знания в процессе инновационного производства актуализирует институт науки как фактор роста, универсальную интеллектуальную производительную силу, определяющую экспансивную динамику экономики. Возникают и бурно развиваются интеллектуальные отрасли, подотрасли и производства [6] .

Научная индустрия как интеллектуальный институт включает в себя: 1) знания и их носителей; 2) познавательные цели и задачи; 3) определённые функции; 4) средства познания и учреждения; 5) формы контроля, экспертизы и оценки научных продуктов; 6) определённые санкции. Как генератор и транслятор знаний институт науки оказывает генерирующее и катализирующее влияние на процессы создания и диффузии инноваций. Процесс превращения науки в производительную силу впервые был проанализирован К. Марксом и Ф. Энгель- сом, когда синтез науки, техники и производства был лишь перспективой. Они отмечали, что в определённых исторических условиях, будучи всеобщим общественным знанием, наука становится общественной производительной силой, когда она включается в процесс решения задач материального производства. Научное знание является «всеобщей производительной силой», накопление знаний и навыков – суть «накопления всеобщих производительных сил общественного мозга» [7, Т. 26. Ч. 1, с. 4; Т. 46. Ч. 1, с. 205]. Наука в традиционном обществе мало что давала для практической деятельности индивидов, что являлось следствием недостаточного развития института науки и отсутствием потребности научных обоснований со стороны практики. В процессе индустриального экономического развития становилось очевидным, что эмпирической основы недостаточно, чтобы обеспечить научно-технический прогресс и непрерывное развитие производительных сил. Научные продукты – мощный катализатор инновационного типа развития – явились предпосылкой для выделения экономической функции научного производства и формирования науки как интеллектуального института. Важной стороной формирования науки как новой производительной силы явилось создание и упрочение постоянных каналов для практического использования научных знаний, появление таких отраслей деятельности, как прикладные исследования и разработки, создание сетей научнотехнической информации и др. [8].

В XXI в. наиболее конкурентоспособными структурами на национальном и глобальном рынках становятся интеллектуальные корпорации [9]. Они воплощают собой новый тип организации, наиболее адекватный потребностям инновационного развития экономики. По мнению И. Нонако и Х. Такеучи, конкурентные преимущества интеллектуальных корпораций заключены в основном в интеллектуальной сфере, а стоимость большей части товаров и услуг определяется развитием их нематериальных активов («ноу-хау», инновации), основанных на знаниях [10].

Интеллектуальные корпорации формируются из большого числа мелких и средних фирм. Основными условиями их функционирования являются: свобода выбора, корпоративная ответственность и ограниченное корпоративное правление.

Каждая из фирм располагает развитой интеллектуальной рабочей силой; обучает инновационному мышлению и повышает качество обучения работников; помогает им оценить и использовать на практике все приёмы инновационного мышления; обеспечивает необходимыми инструментами для решения проблем; формирует лидеров, выделяющих время на активное креативноинновационное мышление [11] .

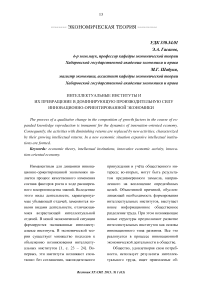

В инновационно-ориентированной экономике осуществляется процесс формирования нового типа товаров, добавленная стоимость которых в значительной мере формируется за счёт использования знаний и креативных подходов (рисунок 1).

Рисунок 1 - Формы интеллектуальных организаций

Различия в формах интеллектуального взаимодействия работников позволяют выделить несколько типов интеллектуальных фирм [12] :

-

1) эдхократия базируется на интеллектуальном взаимодействии и инновационной работе индивидов высокой квалификации в режиме сотрудничества и без иерархических формальностей;

-

2) виртуальная организация позволяет на основе телекоммуникационных технологий осуществлять интеллектуальное взаимодействие в удалённом режиме интеллектуальных ресурсов;

-

3) предпринимательская организация основывается на внутреннем предпринимательстве сотрудников как образе действий, включающем проявление инициативы, поиск новых возможностей, самостоятельное принятие нестандартных решений, самодисциплину и самоконтроль;

-

4) сетевая организация базируется на равноправном интеллектуальном взаимодействии относительно независимых владельцев интеллектуального капитала, которое подчинено определённым правилам, а многие вопросы решаются путём обсуждений и переговоров;

-

5) интеллектуальная корпорация базируется на партнёрстве креативных личностей и действует на основе внутренней согласованности ориентиров и устремлений работников.

В своей содержательной форме интеллектуальные фирмы пересекаются, а в процессе реализации функций во многом дополняют друг друга, повышая производительность и синергетический эффект.

Взаимоотношения интеллектуальных фирм с внешней средой предполагают не только пассивное приспособление к постоянно изменяющимся условиям, они включают в себя и активное взаимодействие. Структурные единицы института интеллектуальных корпораций способны не только самостоятельно изменяться и эффективно использовать информационные ресурсы, но и постоянно создавать новое теоретическое знание, быть активными проводниками инноваций.

В Стратегии развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 г. говорится, что формирование и развитие конкурентных преимуществ российской экономики обеспечивается, прежде всего, наличием развитой среды «генерации знаний», основанной на индустрии фундаментальных исследований в сочетании с эффективной системой образования [13, с. 123].

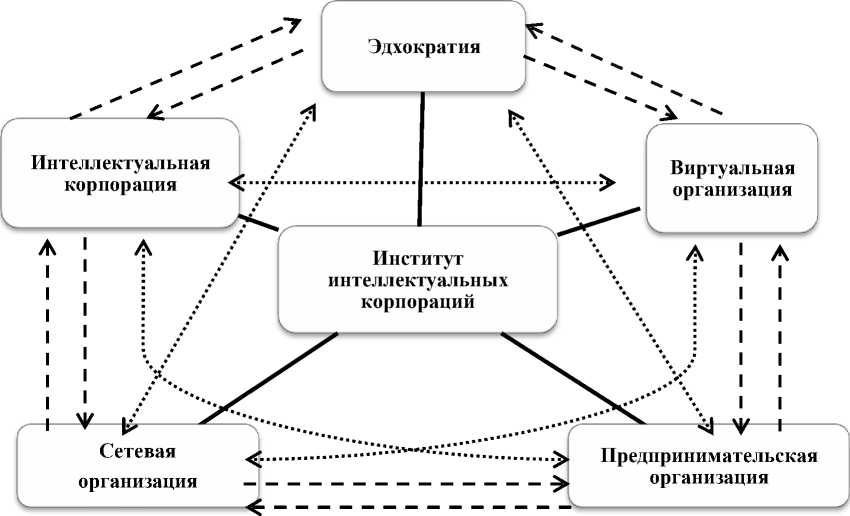

Интегративное взаимодействие институтов науки, образования и интеллектуальных корпораций (рисунок 2) даёт мультипликационный эффект и ведёт к формированию национальной инновационной системы, призванной обеспечить повышение активности хозяйствующих субъектов и рост их числа для обеспечения перманентной модернизации экономики.

ИНСТИТУТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ открытия и достижения в сфере техники, совершенствование технологий, улучшение социальной организации реализация предпринимательских инициатив

формирование культуры наукоёмкого производства, подготовка высококвалифицированных кадров

ИНСТИТУТ

НАУКИ

ИНСТИТУТ

ОБРАЗОВАНИЯ

Рисунок 2 – Интегративное взаимодействие интеллектуальных институтов

В рамках рыночной системы хозяйствования источником инновационных процессов является преимущественно креативная предпринимательская деятельность, а основная масса инноваций используется и реализуется предпринимательскими структурами. Производство и диффузия инновационных технологий, продуктов и услуг обеспечиваются посредством реализации таких функций предпринимательства, как инновационность, креативность и готовность к риску. Формирование национальной инновационной системы напрямую зависит от развития качественной инфраструктуры и активной диффузии инноваций во все отрасли и секторы экономики.

Создание нового теоретического знания осуществляется научными работника- ми НИИ, вузов, интеллектуальными фирмами в процессе научно-технической деятельности. При этом коммодификация и коммерциализация результатов зависит от уровня развития инновационных предпринимательских структур. Важной и решающей становится интеграция усилий менеджеров, учёных и предпринимателей. Эффективная коллаборативная связь между ними является ключевым условием производства и диффузии инноваций в современной экономике.

Список литературы Интеллектуальные институты и их превращение в доминирующую производительную силу инновационно-ориентированной экономики

- Сухарев, О. С. Основные понятия институциональной и эволюционной экономики/О. С. Сухарев. -М. -Брянск: Изд-во Брянск. гос. ун-та, 2004. -128 с.

- Салихов, Б. В. Интеллектуальный капитал организации: сущность, структура и основы управления/Б. В. Салихов. -М.: Дашков и Ко, 2009. -156 с.

- Тамбовцев, В. Л. Основы институционального проектирования/В. Л. Тамбовцев. -М.: ИНФРА-М, 2008. -144 с.

- North D.C. Structure and Change in Economic History. -N.Y.: Norton, 1981. 228 p.

- Олейник, А. А. Институциональные аспекты социально-экономических трансформаций/А. А. Олейник. -М.: ЭФ МГУ, ТЕИС, 2000. -158 с.

- Посталюк, М. П. Интеллектуализация человеческого капитала в инновационной экономике/М. П. Посталюк, Б. В. Салихов. -Казань: Казан. гос. ун-т, 2005. -162 с.

- Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 26. Ч. 1; Т. 46. Ч. I.

- Юревич, А. В. Наука в современном российском обществе/А. В. Юревич, И. П. Цапенко. -М.: Институт психологии РАН, 2010. -335 с.

- Хант, Р. Как создать Интеллектуальную организацию/Р. Хант, Т. Базан; пер. с англ. -М.: ИНФРА-М, 2002. -230 с.

- Нонако, И. Компания -создатель знания. Зарождение и развитие инноваций в японских фирмах/И. Нонако, Х. Такеучи. -М.: Олимп -Бизнес, 2011. -384 с.

- Креативное мышление в бизнесе. -М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. -228 с.

- Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ресурсы, управление знаниями/под ред. Б. З. Мильнера. -М.: ИНФРА-М, 2010. -624 с.

- Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года: утв. межведомственной комиссией по научно-инновационной политике (протокол № 1 от 15.02.2006 г.)//www.innovatika-saratov.ru.