Интеллектуальный досуг как фактор развития социокультурной среды региона

Автор: Вязов А.Л., Юнгус Г.А.

Журнал: Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права @vestnik-ael

Рубрика: Проблемы регионального развития

Статья в выпуске: 1, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируется динамика отдельных показателей культуры населения: число посещений музеев на 1000 человек населения, численность зрителей театров на 1000 человек населения. Выдвинута гипотеза о прямой линейной корреляционной взаимосвязи отдельных показателей культуры населения.

Культура досуга, интеллектуальный досуг, показатели культуры населения

Короткий адрес: https://sciup.org/14319416

IDR: 14319416

Текст научной статьи Интеллектуальный досуг как фактор развития социокультурной среды региона

Культурные права являются неотъемлемыми правами человека. Развитие культурной инфраструктуры позволяет организовать повсеместный доступ населения к культурным благам, к информации и культурным ценностям. В ст. 3 Закона РФ от 9 октября 1992 г. № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» дано следующее определение: «Культурные блага – условия и услуги, предоставляемые организациями, другими юридическими и физическими лицами для удовлетворения гражданами своих культурных потребностей» [1].

Развитие интеллектуального досуга населения отражено и в Федеральной целевой программе «Культура России (2012–2018 гг.)» и в Государственной программе «Развитие культуры и туризма на 2013–2020 годы». Согласно паспорту Федеральной целевой программы «Куль- тура России (2012–2018 годы)», к важнейшим целевым индикаторам и показателям Федеральной целевой программы относятся «увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с базовым годом)» и «посещаемость музейных учреждений (на 1 жителя в год)» [2].

Следует отметить, что в целевые индикаторы и показатели Государственной программы «Развитие культуры и туризма на 2013–2020 годы» в числе остальных входит показатель «количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 г.» [3].

Исследуя социокультурную роль музеев и проблему формирования духовнокультурной идентичности современного индивида в мегаполисе и проводя анализ роли музея в этом процессе, Е.А. Богатырев отмечает, что «город становится та- ким, каким его воспринимают в мире именно благодаря силе культурных артефактов, одним из которых является музейный комплекс» [4, с. 90]. «Прочтение облика мегаполиса наиболее явным образом обнаруживает роль музеев, проявляющуюся у любого жителя на интуитивном уровне приписывания атрибутике города культурных феноменов» [4, с. 90].

Культура досуга является частью общекультурного развития личности в социуме. Посещение музеев связано с интеллектуальным досугом населения. Интеллектуальный досуг представляется актуальной формой социокультурной деятельности. Следует отметить, что качество досуговой деятельности связано с уровнем развития общества. Досуг является частью жизнедеятельности, и традиционные виды интеллектуального досуга разнообразны. К вариантам традиционных развлекательно-образовательных форм интеллектуального досуга можно отнести посещение музеев, театров, библиотек и других культурных учреждений, участие в интеллектуальных конкурсах и играх, творческую самодеятельность, вечера настольных игр и т.д. В научной литературе отмечается, что досуг требует наличия свободного времени, которого не так много у работающего человека [5, c. 196–197]. Также стоит отметить, что интеллектуальный досуг требует интеллектуальных и эмоциональных сил, которых у работающего человека может не оставаться после рабочего дня.

В литературе можно встретить исследования, посвящённые анализу потребности населения в театре. Так, Е.В. Грунт, А.В. Юрьева в своем исследовании пишут: «Рассматривая потребность населения в театре, мы можем увидеть, что на неё оказывает влияние множество различных факторов: социальные, культурные, экономические, а также условия жизни человека» [6, с. 26]. Исследователи отмечают социальную востребованность функционирования театра. Так, М.Н. Ересько, О.А. Коркина пишут: «Экспериментальные театры с их парадоксальными нововведениями стимулируют интеллектуальную деятельность, помогают избавляться, с одной стороны, от «зашоренно-сти» и стереотипности представлений, а с другой стороны, способствуют формированию жизненной позиции, в инновационном формате транслируя традиционные ценности» [7, c. 65].

Таблица 1 – Число посещений музеев на 1000 человек населения

|

Регион |

Год |

|||||||||||||

|

1995 |

2000 |

2001 |

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

||||||||

|

Российская Федерация |

508 |

499 |

509 |

517 |

511 |

517 |

528 |

|||||||

|

Центральный федеральный округ |

652 |

605 |

618 |

609 |

594 |

609 |

627 |

|||||||

|

Северо-Западный федеральный округ |

1 280 |

1 550 |

1 575 |

1 612 |

1 730 |

1 691 |

1 625 |

|||||||

|

Регион |

Год |

|||||||||||||

|

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

|||||||

|

Российская Федерация |

556 |

555 |

569 |

556 |

567 |

601 |

629 |

668 |

||||||

|

Центральный федеральный округ |

650 |

638 |

688 |

657 |

647 |

727 |

760 |

823 |

||||||

|

Северо-Западный федеральный округ |

1 756 |

1 796 |

1 815 |

1 729 |

1 779 |

1 881 |

2 026 |

2 140 |

||||||

Источник: Росстат [10, 11].

Рассмотрим показатели, характеризующие посещаемость учреждений культуры. В таблицах 1 и 2 представлены статистические данные с интернет-сайта Росстата по показателям «число посещений музеев на 1000 человек населения» и «численность зрителей театров на 1000 человек населения». В Центральном и Северо-Западном федеральных округах развита культурно-познавательная инфраструктура. Как видно из таблицы 1, значение показателей «число посещений музеев на 1000 человек населения» и «численность зрителей театров на 1000 человек населения » в Центральном и

Северо-Западном федеральном округах выше общероссийского. Можно предположить, что это связано и с культурным туризмом, который стимулирует приток новых посетителей музеев и зрителей театров.

Театр как место интеллектуального досуга играет значительную роль в социально-культурном развитии личности. По мнению исследователей, театры являются центрами социокультурной жизни города и играют одну из главных и основополагающих ролей в формировании духовных, нравственных и эстетических качеств личности [8, c. 131].

Таблица 2 – Численность зрителей театров на 1000 человек населения

|

Регион |

Год |

|||||||||||||

|

1995 |

2000 |

2001 |

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

||||||||

|

Российская Федерация |

213 |

210 |

212 |

207 |

201 |

196 |

196 |

|||||||

|

Центральный федеральный округ |

260 |

250 |

255 |

247 |

241 |

233 |

232 |

|||||||

|

Северо-Западный федеральный округ |

320 |

339 |

330 |

329 |

297 |

296 |

291 |

|||||||

|

Регион |

Год |

|||||||||||||

|

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

|||||||

|

Российская Федерация |

201 |

206 |

214 |

213 |

217 |

230 |

237 |

249 |

||||||

|

Центральный федеральный округ |

239 |

251 |

275 |

267 |

262 |

279 |

298 |

311 |

||||||

|

Северо-Западный федеральный округ |

278 |

281 |

289 |

279 |

279 |

297 |

311 |

341 |

||||||

Источник: Росстат [9, 11].

Согласно теории статистики, корреляционная связь носит характер вероятностной, а смысловое значение коэффициента корреляции определяется в границах от 1 до -1, причём «при коэффициентах, близких к 0, считается, что статистическая линейная связь между признаками отсутствует; при абсолютных значениях коэффициентов, меньших 0,3, связь слабая; при значениях 0,3...0,5 связь умеренная; при 0,5...0,7 связь значительная; при 0,7...0,9 связь сильная; если значения коэффициентов больше 0,9, то связь счита- ется очень сильной; если коэффициенты равны +1 или -1, то это говорит о функциональной связи (что практически не встречается в статистических исследованиях)» [12, с. 60].

Проведенный корреляционный анализ показателей культуры населения в России за период с 2000 г. по 2013 г. (таблицы 1, 2) показал сильную положительную корреляционную связь показателей «число посещений музеев в среднем на 1000 человек населения» и «численность зрителей театров в сред- нем на 1000 человек населения», коэффициент корреляции равен 0,88.

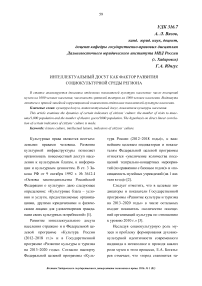

Можно сделать вывод о том, что отдельные показатели культуры населения, такие как численность зрителей театров и число посещений музеев, взаимосвязаны, поскольку относятся к интеллектуальному досугу населения. Регрессионный анализ значений выбранных показателей по статистике за выбранный период показы- вает линейную взаимосвязь, которую можно представить в виде линейной модели: y = 0,2776*х2+59,172, где R2= 0,7743 (рисунок1). Таким образом, можно сделать вывод о том, что в изучаемом периоде изменение показателя «численность зрителей театров на 1000 человек населения» (человек) объясняется на 77,43 % изменением показателя «число посещений музеев на 1000 человек населения».

Th ic.no посещен! n i музеев в ср еднем на 1 000 человек населен! ы

Рисунок 1 – Регрессионная модель зависимости между показателем «численность зрителей театров на 1000 человек населения» (человек) и показателем «число посещений музеев на 1000 человек населения»

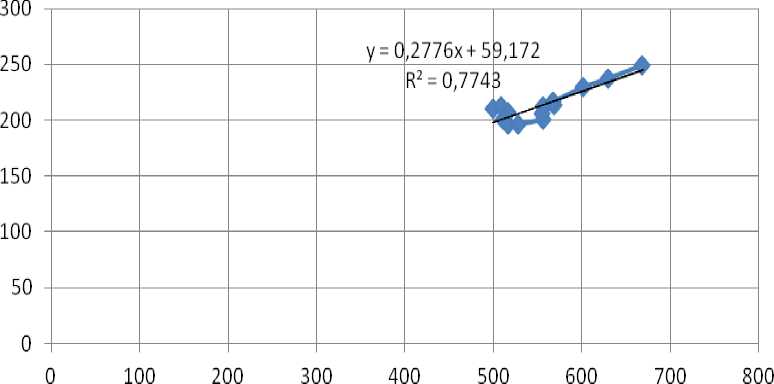

В Центральном федеральном округе корреляционный анализ статистики (таблицы 1, 2) с 2000 г. по 2013 г. по выбранным факторам показывает высокую корреляцию показателя «число посещений музеев на 1000 человек населения» и показателя «численность зрителей театров на 1000 человек населения» (человек) (коэффициент корреляции равен 0,92).

Регрессионный анализ выбранных показателей в данном регионе за выбранный период показывает линейную взаимосвязь, которую можно представить в виде линейной модели y = 0,2134х1 + 72,468, где R2=0,8429 (рисунок 2). Таким образом, можно сделать вывод о том, что в изучаемом периоде изменение показателя «численность зрителей театров на 1000 человек населения» (человек) объясняется на 84,29 % изменением показателя «число посещений музеев на 1000 человек населения».

Рисунок 2 – Регрессионная модель зависимости между показателем «численность зрителей театров на 1000 человек населения» (человек) и показателем «число посещений музеев на 1000 человек населения»

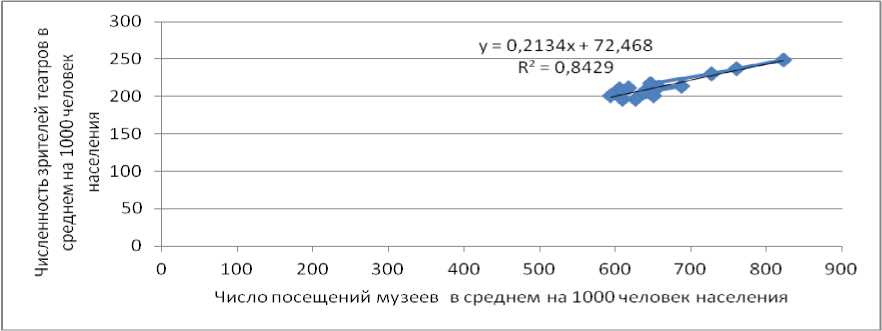

В Северо-Западном федеральном округе корреляционный анализ статистики за 2003–2013 гг. (таблицы 1, 2) по выбранным факторам показывает высокую линейную корреляцию показателей: «число посещений музеев на 1000 человек населения» и «численность зрителей театров на 1000 человек населения» (человек) (значение коэффициента корреляции 0,796). Для построения регрессионной модели возьмем пример однофакторной модели показателя «численность зрителей театров на 1000 человек населения» (человек) от показателя «число посеще- ний музеев на 1000 человек населения». Регрессионный анализ выбранных показателей в данном регионе за выбранный период показывает линейную взаимосвязь, которую можно представить в виде линейной модели y = 0,0981х1+ 116,36, где R2=0,6341 (рисунок 3). Таким образом, можно сделать вывод о том, что в изучаемом периоде изменение показателя «численность зрителей театров на 1000 человек населения» (человек) объясняется на 63,41 % изменением показателя «число посещений музеев на 1000 человек населения».

Рисунок 3 – Регрессионная модель зависимости между показателем «численность зрителей театров на 1000 человек населения» (человек) и показателем «число посещений музеев на 1000 человек населения»

В качестве заключения следует сделать несколько выводов из исследования.

Во-первых, взаимосвязь показателей культуры населения представляется следствием целостности социокультурного пространства. Линейная взаимосвязь динамики таких показателей культуры, как «число посещений музеев на 1000 человек населения» и «численность зрителей театров на 1000 человек населения», логически допустима. Спрос на один вид интеллектуального досуга может стимулировать спрос на другой вид интеллектуального досуга.

Во-вторых, анализ статистики показателей «число посещений музеев на 1000 человек населения» и «численность зрителей театров на 1000 человек населения» показал линейную взаимосвязь показателей, однако не по всем годам идёт корреляционная и регрессионная взаимосвязь выбранных показателей.

В-третьих, делая вывод о линейной взаимосвязи выбранных показателей культуры населения, нужно отметить, что остаётся вероятность присутствия третьего фактора, не затронутого в исследовании, но влияющего на динамику показателей.

Список литературы Интеллектуальный досуг как фактор развития социокультурной среды региона

- Основы законодательства Российской Федерации о культуре: закон РФ от 09.10.1992 г. № 3612-I (с изм. и доп.) //Справочно-правовая система «Гарант».

- Паспорт федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» //URL: http://fcpkultura.ru/new.php?id=9

- Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы: постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 317 //Справочно-правовая система «Гарант».

- Богатырев Е. А. Музей как фактор формирования духовно-культурной идентичности населения современного российского мегаполиса/Е. А. Богатырев//Вестник Моск. гос. ун-та культуры и искусств. 2009. № 6. С. 86-91.

- Права человека и правовое социальное государство в России: монография/отв. ред. Е. А. Лукашева. М.: Норма; ИНФА-М, 2013.

- Грунт Е. В. Факторы формирования театральной потребности населения малого уральского города/Е. В. Грунт, А. В. Юрьева//Социум и власть. 2012. № 1. С. 24-29.

- Ересько М. Н. Роль новых театральных практик в социокультурных преобразованиях России/М. Н. Ересько, О. А. Коркина//Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2015. № 1-2 (51). С. 63-66.

- Адрианова Т. О. Современные культурные практики в Тобольском драматическом театре/Т. О. Адрианова//Социум. Культура. Личность. Досуг: материалы II Всерос. науч.-практ. конф. (с междунар. участием). г. Тюмень, 21-22 апреля 2011 года/науч. ред. Е. М. Акулич. Тюмень: РИЦ ТГАКИСТ, 2011. 196 с.

- Численность зрителей театров на 1000 человек населения. Показатели культуры //URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/B10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/08-01.htm

- Число посещений музеев на 1000 человек населения. Показатели культуры //URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/B10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/08-02.htm

- Численность зрителей театров и число посещений музеев на 1000 человек населения. Показатели культуры //URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/07-01.htm

- Рыбак А. В. Правовая статистика: учеб. пособие/А. В. Рыбак, К. М. Бондарь, П. Б. Скрипко. Хабаровск: Дальневост. юрид. ин.-т МВД РФ, 2011. С. 84.