Интеллектуальный капитал: современное состояние и развитие

Автор: Алексеенко А.В.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 4 (35), 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается развитие трудовых ресурсов и переход к понятиям интеллектуальные ресурсы. Рассмотрен исторический аспект взглядов на развитие человеческих ресурсов. Выделены существенные характеристики интеллектуального капитала. Автором статьи уточнена формулировка интеллектуального капитала, которая раскрывает возможности оценки и учета данного капитала в современной экономике.

Труд, трудовые ресурсы, человеческие ресурсы, интеллектуальный капитал

Короткий адрес: https://sciup.org/140123500

IDR: 140123500

Текст научной статьи Интеллектуальный капитал: современное состояние и развитие

На современном этапе развития постиндустриальной экономики деятельность человека то есть труд рассматривается главной производительной силой и фактором общественного развития. Однако концепция человека не всегда была определена в науке, только в конце XVII века происходит осмысления человека как управляемого и оцениваемого объекта. Рассмотрим развитие взглядов на трудовые ресурсы и переход к понятию интеллектуальные ресурсы. В данной статье проанализируем изменяющиеся во времени экономические категории роли человека от трудовой стоимости и труда как фактора производства до теорий интеллектуального капитала. Все большее внимание уделяется креативным и интеллектуальным способностям человека как носителя трудовой функции.

Современные концепции о человеческих ресурсах обсуждаются в контроллинге, экономическом анализе, менеджменте, управленческом учете, финансах. Данные научные направления в условиях инновационной экономике новые необходимо расширять и изучать новые аспекты человеческих ресурсов.

В ранних научных источниках человек и его труд отмечался как движущая сила, созидающая богатство общества.

Начиная с античных философов, которые отмечали необходимость разделения труда, начинали выделять физический и умственный труд. Труды Ксенофонта, Платона, Аристотеля положили начало рассмотрению роли труда и значимости труда отдельных работников.

Физиократы отмечали, что труд является преобразующей деятельностью человека и основным источником формирования общественного богатства. Также они акцентировали внимание на разделении труда и долгое обучение профессии.

Тюрго рассматривал труд земледельца как единственный приносящий богатство.

Физиократы стали выделять класс земледельцев - производительный и класс ремесленников - «содержимый». А. Смит отмечал, неравномерность роли труда в разных отраслях выделял, что уровень зарплаты зависит от привлекательности сферы, в которой трудиться человек, а также от его личных качеств.

В своих работах Смит рассматривал два фактора привлекательность и риск, которые связывают прибыльность капитала и уровень заработной платы.

По Смиту труд эта сила создающая продукт, а производительность труда - это фактор который определяет общую ценность продукта.

Как писал А. Смит возмещение стоимости, процента, прибыли капитала ренты идет за счет труда.

Ж. Б. Сей в своих работах рассматривал в теории трех факторов соотнося труд, который порождает заработную плату, капитал порождающий прибыль, а фактор земли как ренту доход землевладельца.

Труд как один из видов товаров, который покупается и продается трактовал Давид Риккардо. Он определял рыночную цену труда через стоимость товаров, изготовленных по средствам этого труда. Меновая стоимость товара измеряется в их различной трудоемкости.

Т. Маргус ввел понятия «цены труда». Он рассматривал цену труда как эквивалент стоимости товара и капитала.

Ведущие экономисты современники Смита определяют новый параметр, который определяет эффективность труда и через него и капитал является производительность. Производительность рассматривается совместно с категорией «богатство».

Однако данные исследователи полагали, что увеличение богатство может приносить только производительный труд.

Анализом производительности труда занимался Дж. Милль. В своих работах «Эссе» и «Основах политической экономии» он определял производительный труд как труд, который создает «богатство». Основной характеристикой данного богатство его можно накопить. Труд направленный на повышение квалификации является производительным. Норму накопления капитала характеризует степенью производительной использования рабочей силы.

Классики экономической теории определяли труд как фактор производства, источник богатства, элемент капитала. В их понимании труд взаимодействие между индивидуумом и природой.

Определения качества и количества труда осуществляется через понятие «трудовой функции». Работник становиться носителем трудовой функции.

Окончательную дефиницию в отношении человека и его труда внес Карл Маркс. Труд – это процесс, происходящий между природой и человеком в процессе, которой он, своей сознательной деятельностью взаимодействует, контролирует и регулирует обмен веществ между собой и природой, тем самым создавая потребительские стоимости.

Согласно Марксу, рабочая сила есть товар на рынке факторов производства. Однако товаром рабочая сила становиться при соблюдении ряда условий:

-

1) Своей рабочей силой человек может распоряжаться свободно, нанимаясь к будущему работодатель на определенный срок;

-

2) происходит отчуждение сотрудника от средств производства и результатов труда.

Движущим фактором производства будет рабочая сила, которая создает товары и услуги. Создание новой стоимости проистекает из потребления рабочей силы.

Выделим совокупную и индивидуальную рабочую силу. Индивидуальная создается трудом отдельного работника, Совокупная рабочая сила образуется в процессе кооперации индивидуальных рабочих сил.

Отсюда «рабочая сила» это личный фактор, который предлагается носителем рынку. На рынке определяется количество рабочей силы и ее равновесная цена.

В процессе функционирования можно определить полезность рабочей силы. Стоимость складывается не только из личных характеристик, но и как рабочей силой распоряжается работодатель.

Как объект рабочая сила нуждается в воспроизводстве.

Неоклассики рассматривают «рабочую силу» как совокупность населения, обладающая способностью к труду.

В модели Р. Солоу рабочая сила представлено одновременно двумя факторами: как фактор производства и фактор экономического роста, который определяется качеством рабочей силы и численностью населения.

Подобный подход реализуется в модели занятости А. Пигу.

Дефиниция «рабочая сила» используется на микроуровне, а «трудовые ресурсы» на макроуровне с начала 20-го века.

Как экономическая категория «человеческие ресурсы» до конца двадцатого века отождествлялась с категорией «трудовые ресурсы» и трактовалась как имеющиеся в наличии люди, людские запасы (резервы) с их профессиональными и физическими способностями, предназначенными для обеспечения процессов общественного воспроизводства. В таком определении главным акцентом является экономико-материализованный, что отождествляет эту категорию с традиционной категорией «рабочая сила», которая является таким же продуктом, как и товар или услуги, производимые и реализуемые организациями. [1; 305]

Согласно С. Г. Струмилину, трудовые ресурсы - планово-учетная категория, характеризующая часть населения, которая находится в трудоспособном возрасте . Однако в данном подходе применяющимся в советское время не раскрываются такие категории, как творческие способности и креативный потенциал человека.

В связи с этим появилась возможность оценки трудовых ресурсов в экономике и в середине XX в. Ученые стали изучать человеческие ресурсы и человеческий капитал.

Впервые теория человеческого капитала сформулирована Теодором Шульцом. Однако в данной теории, как отмечает сам автор в книге «Инвестиции в человеческий капитал» не рассматривает креативные, психологические и культурные особенности, рассматривая как форму капитала, источник будущих экономических выгод.

Согласно методике Шульца, человеческий капитал не тождественен рабочей силе, которая выступает мерой совокупного предложения труда в инновационной экономике. Если сравнивать человеческий капитал и человеческие ресурсы, то здесь также не наблюдается равенства.

Дадим определение человеческим ресурсам - это совокупность людей, их умственные и физические способности, используемые в качестве производственного ресурса для эффективной работы экономической системы.

Существует две предпосылки, на которые опирается категория «человеческий капитал». Во-первых, распределение инвестиционных ресурсов в соответствии относительными норами прибыли по альтернативным издержкам. Во- вторых, на концепции упущенных выгод.

Гари Беккер в своих работах определил человеческий капитал на микроуровне - уровень индивида и организации.

Хмелева в своей монографии отмечает, если вначале человеческий капитал рассматривался как инвестиция, то затем как запас умений, навыков, способностей для получения дохода, далее, как совокупность активов и как фактор производства.

Данные определения позволяют сформировать подходы к оценке индивидуального и национального человеческого капитала.

Ряд ученых, в частности М. М. Критский, рассматривали человеческий капитал как долговременный капитальный ресурс. Для этого ученые ввели понятия оборот и оборачиваемость человеческого капитала, которые используются в экономическом анализе. Оборот человеческого капитала подразделяется на реальный оборот, общий оборот, оборот трудоспособности. Стадиями воспроизводства определяется структура оборачиваемости человеческого капитала. Исходя из этого формируется различные формы капитала.

Все выше перечисленные работы рассматривают человеческий капитал с точки зрения экономической теории, что никак не затрагивает задачи практического плана, такие как управления компанией, что приводит к появлению нового направления, как интеллектуальный капитала предприятия. «Интеллектуальный капитал» как дефиниция была введен Гелбрейтом как результат интеллектуальных способностей человека. Развития взглядов на интеллектуальный капитал складывалось под действием эмпирического подхода, и представляли собой практических рекомендаций в области управления и учета. В дальнейшем они сложились в научные направления. Организациям не хватало концепции человеческого капитала, чтобы объяснить разницу между рыночной и исторической стоимостью компаний. Также данная концепция отличалось глубокой теоретической природой, и организации не могли адаптировать её под свои насущные нужды.

Разница между рыночной и исторической стоимостью представлена как совокупность неосязаемых активов организации, которые используются для создания стоимости и получения конкурентных преимуществ.

Вклад интеллектуального капитала в ВВП США по разным оценкам в 1995–2003 гг. составил около 11%.

В начале XX века крупные компании начинают раскрывать информацию об интеллектуальном капитале и оценивать его стоимость. Первой компанией стала Scandia однако в дальнейшем после падения акций, она прекратила печатать отчеты.

Можно констатировать, что концепция интеллектуального капитала намного шире концепции человеческого капитала. Хотя в научной среде и среди специалистов-практиков отсутствует единая точка зрения на ИК, однако можно выделить три составляющие:

-

1) человеческий капитал представляет собой сочетание врожденных способностей и приобретенных навыков и знаний, использование которых способствует увеличению дохода;

-

2) структурный капитал представляет собой организационную структуру и процессы, внутреннюю корпоративную культуру;

-

3) реляционный капитал (капитал отношений) представляет взаимосвязь между теми, кто находиться вне компании (поставщики, клиенты).

Интеллектуальный капитал аккумулирует в себе синергетический эффект от взаимодействия между людьми, группами и государственными институтами.

Однозначно трактовать получившийся эффект человеческим фактором современные ученые сказать не могут.

Ряд ученых Браун А., Осбом Т., Чан Дж. М., Джаганатан В. рассматривают интеллектуальный капитал как совокупность неосязаемых активов и не признают её в бухгалтерском учете.

Ряд авторов Голубкин В.Н., Клеева Л.П., Патока Л.В. понимают ИК в качестве ресурса организации.

Противоположная точка зрения на интеллектуальный капитал (ИК) заключается в рассмотрении его через такие разнородные категории как знания, деятельность и навыки, объединяя их общим понятием «неосязаемости».

Б. Лева определял, что интеллектуальный капитал ни активом, ни результатом измерения активов, однако имеется неосязаемость, приносящая доход.

Ряд ученых Б. Марр и К. Маустагфир, вводя экономические категории «капитал», «активы», «знания» определяют через них интеллектуальный капитал.

Данные экономические категории в современной науке однозначно не определены, то необходимо продолжить исследования по определению сущности и природы интеллектуального капитала.

Определим сущностные характеристики интеллектуального капитала:

-

1) не имеет материальную форму, однако определяет стоимости компании и увеличивает её конкурентоспособность на рынке;

-

2) форма данного капитала имеет не денежную природу;

-

3) не может быть скопирован и замещен другими ресурсами.

Р. Флорида причисляет к креативному классу творческих профессионалов, занятых в креативном сегменте экономики: работников, чья экономическая функция заключается в создании нематериальных активов, приносящих материальные дивиденды, – новых идей, новых технологий и нового креативного содержания [2, с.175].

Современные исследователи выражают интеллектуальный капитал через понятие неосязаемость, либо через категории капитал, знание, активы. Если первое понятие является не очевидным для экономической науки, то вторые понятия не выражают признаки интеллектуального капитала как экономической категории.

Следует также отметить, что современные предприятия не поддерживают точку зрения по измерению неосязаемого в концепции интеллектуального капитала.

Ведущие компании Великобритании и Голландии рассматривают интеллектуальный капитал, как способ заинтересовать потенциальных инвесторов.

Единый финансовый измеритель интеллектуального капитала на современном этапе не рассматривается в качестве приоритетного. Методы измерений, базирующиеся на рыночной капитализации, зависят от конъектуры рынка, который чаще всего не отражает адекватную стоимость активов.

Существуют рекомендации Министерств экономики и торговли Японии, Дании, Германии, Франции, по формированию отчетности по интеллектуальному капиталу, однако они скорее несут информацию о бизнес процессах, чем о элементах интеллектуального капитала.

Рассмотрим актуальные вопросы оценки, контроля и учета интеллектуального капитала на уровне компании.

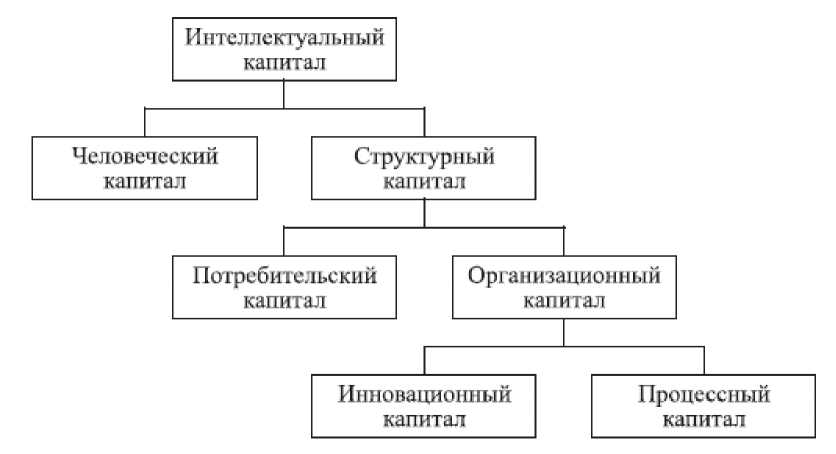

В структуре интеллектуального капитала можно выявить пять составляющих (рисунок 1).

Рисунок 1. Составляющие интеллектуального капитала

Выделим пять составляющих интеллектуального капитала.

-

1) Человеческий капитал состоит из комплекса знаний, опыта, профессиональных качеств сотрудника, а также «гудвилл» сотрудника, ценности коллектива и др.

-

2) Структурный капитал включает в себя организационную структуру, бизнес – технологии, товарные знаки, корпоративную культуру, и «гудвилл» бизнеса.

-

3) Клиентский капитал включает в основном взаимоотношение внешней среды с компанией.

-

4) Процессный капитал. Суммарная стоимость процессов, как участвующих и не участвующих в создании стоимости.

-

5) Инновационный капитал. Умение проводить преобразования в организации, которая выражается в интеллектуальной собственности.

Проведенный критический анализ современной экономической литературы, позволил автору работы выделить ряд подходов к понятию интеллектуальный капитал.

В связи с этим уточним определение интеллектуального капитала. Интеллектуальный капитал – это сумма не денежных активов и обязательств, которые либо контролируются или находятся под частичным контролем компанией, и участвуют в создании экономических выгод компании, в основе которых лежат инновации и информация.

Список литературы Интеллектуальный капитал: современное состояние и развитие

- Ахметова Г. З., Маковецкий М. Ю., Рудаков Д. В., Чернявский Д. И. Место и роль интеллектуально-креативных ресурсов в инновационной стратегии развития экономики. Г. З. Ахметова, М. Ю. Маковецкий, Д. В. Рудаков, Д. И. Чернявский//22 Апрельские экономические чтения: Материалы международной научно-практической конференции 19 апреля 2016 г. -С. 303-309

- Рудаков Д.В., Рудакова Т.Г. Проблемы становления креативного класса трудовых ресурсов омского региона /Д. В. Рудаков, Т. Г. Рудакова//Социально-культурное и политико-экономическое развитие территории РФ: Сборник статей III Международной научно-практической конференции. -Пенза: Приволжский Дом знаний, 25. -С. 175-178