Интеллектуальный капитал в стратегии обеспечения экономической безопасности Российской Федерации

Автор: Родионов Д.Г., Зайцев А.А., Дмитриев Н.Д.

Журнал: Вестник Алтайской академии экономики и права @vestnik-aael

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 10-2, 2020 года.

Бесплатный доступ

Обеспечение экономической безопасности государства является важным направлением национальной стратегии долгосрочного развития, в рамках которого определяются основные угрозы экономической стабильности и потенциальные возможности воспрепятствовать им с помощью доступных социально-экономических механизмов. Устойчивое развитие возможно лишь при создании конкурентноспособной экономики, что в современных условиях невозможно осуществить без инновационного развития и повышения качества человеческих ресурсов. Именно данные аспекты определяют значимость интеллектуального капитала нации, который становится основным детерминантом устойчивого развития и поддержания конкурентоспособности национальной экономики в условиях интенсификации процессов глобализации. Цель данного исследования заключается в рассмотрении интеллектуального капитала в контексте обеспечения экономической безопасности Российской Федерации. Для достижения данной цели предлагается рассмотреть сущность интеллектуальной безопасности государства, проанализировать текущее интеллектуальное положение отечественной экономики и определить основные тенденции развития интеллектуального потенциала. На основе авторского анализа имеется возможность судить об интеллектуальном положении России и выявить интеллектуальные угрозы для поддержания экономической стабильности. Также предлагается рассмотреть авторскую модель зависимости основных показателей результатов инновационной деятельности от финансирования интеллектуального развития на государственном и региональном уровнях. На основе выявленной зависимости имеется возможность прогнозирования интеллектуального потенциала от увеличения объемов финансирования. В дальнейшем планируется оценить взаимосвязь отдельных интеллектуальных результатов от конкретного направления инвестирования.

Интеллектуальный капитал, экономическая безопасность, интеллектуальные ресурсы, инновационная экономика, интеллектуальная безопасность, устойчивое развитие

Короткий адрес: https://sciup.org/142225032

IDR: 142225032 | УДК: 338.23 | DOI: 10.17513/vaael.1361

Текст научной статьи Интеллектуальный капитал в стратегии обеспечения экономической безопасности Российской Федерации

Процессы глобализации и международной интеграции труда приводят к ужесточению мировой конкуренции и возрастанию экономической нестабильности. В таком контексте повышается значимость вопросов, связанных с достижением экономической безопасности государства. Являясь одной из важнейших функций национальной политики, экономическая безопасность определяет жизнеспособность экономики, а также ее способность оказывать сопротивление внутренним и внешним экстерналиям. Рассматривая российскую специфику, актуальность обеспечения экономической безопасности связана с социальнополитическими изменениями, происходящими в отечественной экономике на протяжении последних десятилетий. С этой целью потребовалось создать научно обоснованную концепцию, основные направления которой прописаны в Стратегии национальной безопасности РФ, подписанной Указом Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» [1; 2].

В частности, одним из основных направлений государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности является создание экономических условий для разработки и внедрения современных технологий, стимулирование развития инновационного и человеческого потенциала, что напрямую связано с формированием и качественной трансформацией интеллектуального капитала на национальном уровне [1; 3]. Такое направление можно назвать интеллектуальной безопасностью, сущность которой тесно связана с особой ролью использования способностей людей генерировать и усваивать новые знания, осуществлять их практическое воплощение, что активизирует процессы научнотехнического прогресса, поднимает на новый уровень конкурентоспособность национальной экономики и способствует предотвращению угроз макроэкономической нестабильности [4].

Информационное общество во всем мире признает значимость интеллектуальных факторов для экономического и социального прогресса общества. В наиболее технологически развитых странах предпринимается ряд мер для формирования интеллектуального потенциала. Поддержание динамизма, масштабности и устойчивости интеллектуальной сферы оказывает положительное воздействие на экономический рост и конкурентоспособность национальной экономики. Во всем мире сфера интеллектуальной деятельности становится способом достижения стратегических национальных целей, создавая возможности для получения стратегических преимуществ за счет интенсивного роста [5; 6].

Цель исследования заключается в рассмотрении текущего положения интеллектуального капитала в стратегии обеспечения экономической безопасности России. Для достижения цели предлагается проанализировать основные показатели отечественного уровня интеллектуализации и инновационного развития, а также определить тенденции развития интеллектуального потенциала страны и его влияние на экономическую безопасность Российской Федерации. Также предлагается смоделировать зависимость роста интеллектуального развития от государственных и внутренних инвестиций на основе статистических данных.

Материал и методы исследования

Для построения авторского исследования были рассмотрены труды из экономических и социальных областей науки. Вопросы экономической безопасности на макроуровне и в разрезе территориальных объединений были подробно исследованы в работах Е.В. Попова и К.А. Семячкова [2], Ю.М. Дененберга и К.С. Сурниной [7], Д.А. Дадашевой и А.А. Адаменко [8], Е.С. Митякова [9] и других авторов. Значимость интеллектуальных ресурсов для обеспечения экономической безопасности и долгосрочного устойчивого развития были отражены в научных работах А.А. Колпащиковой, В.О. Тимченко и М.Н. Лаврова [3], Р.Р. Ма-рутян [4], А.В. Бондарь и Н.А. Жебентя-евой [5], Ю.Н. Арсеньева, В.С. Минаева и М.А. Алимова [10]. Для проработки инновационных аспектов государственных служащих были рассмотрены работы А.С. Никитиной [11; 12], Д.Г. Родионовым с коллегами в исследованиях [13; 14] были проанализированы процессы интеллектуализации и человече- ский капитал на региональном уровне. Перспективы инновационной экономики и процессы ее интеллектуальной трансформации были рассмотрены коллективом авторов в исследовании интеллектуальной ренты [6], в работе [21] обоснована необходимость опережающего роста производительных видов рент над ресурсными. Н.Е. Судакова в статьях [15; 16] провела анализ образовательных процессов и духовно-нравственных факторов в формировании современной личности и человеческого потенциала, являющихся неотъемлемым элементом интеллектуальной экономики.

В рамках исследования также предлагается построить авторскую модель зависимости результатов интеллектуальной деятельности от уровня финансирования, для чего были рассмотрены наиболее актуальные статистические данные по ключевым экономическим показателям на макроуровне [17; 18]. На основе доступных данных имеется возможность использовать эконометрический анализ, а также выявить зависимость инновационных результатов от финансирования интеллектуальной деятельности на государственном и региональном уровнях. Доступные данные позволяют проанализировать текущие тенденции в области интеллектуальной сферы и с помощью прогнозирования предложить рекомендации для минимизации негативных последствий интеллектуального отставания России.

Результаты исследования и их обсуждение

Интеллектуальный потенциал государства зависит от системы многих элементов, таких как наука и образование; кадровые ресурсы и уровень их качественного развития; информационная инфраструктура; интеллектуальная собственность, включая патенты, лицензии и ноу-хау; располагаемые информационные ресурсы и так далее [4; 10].

Многие исследователи и политические деятели отмечают значимость человеческого фактора и интеллектуального потенциала страны для формирования инновационной экономики. В частности, В.В. Путин еще в 08.02.2008 году выдвинул инновационный путь в качестве единственного возможного и правильного направления для России, отмечая приоритетность и важность национальных интеллектуальных ресурсов. Для такого пути необходимо осуществить масштабные инвестиции в человеческий капитал для самосовершенствования и использования навыков и талантов людских ресурсов [10; 13].

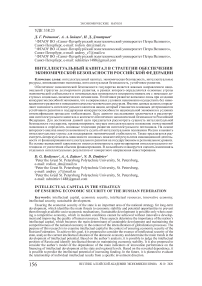

Несмотря на признанную значимость человеческого капитала, в отечественной практике происходит ежегодный спад количества научно-исследовательского персонала. На рисунке 1 представлена динамика численности научных сотрудников в России. Как видно, наблюдается негативная тенденция практически за весь анализируемый период. Данный факт свидетельствует о серьезных проблемах в контексте обеспечения экономической безопасности, что может стать серьезной угрозой не только для поддержания конкурентоспособности, но и для устойчивого развития национальной экономики и общества в долгосрочной перспективе.

Рис. 1. Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками [18]

На территории России наблюдаются серьезные негативные процессы, которые сказываются на негативной динамике оттока специалистов (рис. 1). В первую очередь, данные тенденции связаны с недостаточной материальной и социальной поддержкой специалистов интеллектуальной сферы. Так, пока наблюдается серьезная несправедливость в оплате труда и недооценке труда специалистов, процесс «утечки мозгов» будет только продолжаться, что является одной из самых серьезных проблем для обеспечения интеллектуальной безопасности. Стоит отметить, что на сегодняшний день данные процессы не замедляются, так как разрыв между уровнем заработной платы интеллектуальных работников в России и в развитых странах только увеличивается, а труд отечественных «интеллектуалов» в коммерческих структурах западных стран ценится гораздо выше. Снижение престижности интеллектуального труда ставит под угрозу экономическую безопасность страны и будущее всей нации [3; 8].

Причем проблемы с формированием качественных сторон человеческого капитала начинаются с деструктивных процессов в когнитивных структурах общества на образовательном уровне. Многие организации в достаточной степени не осуществляют мероприятия по развитию социально-психологических основ личности в процессе ведения образовательного процесса, а некоторые не способны активизировать выработку основных профессиональных навыков и компетенций у будущих специалистов. Люди как интеллектуальный ресурс нации являются фундаментом интеллектуального потенциала государства, поэтому развитие их качественных характеристик должно стать основой национальной политики. При этом важно уделить внимание не только профессиональным навыкам, но и духовным, нравственным и социальным аспектам личности, которые способствуют созданию преимуществ во всех сферах стратегического развития [4; 15; 16].

Для поднятия человеческого капитала на новый уровень нужно не только расширить финансирование и создать благоприятную социальную среду, но и ускорить обновление кадрового состава государственных служащих, обеспечивающих инновационные процессы в стране. Необходимо подготовить современных государственных гражданских служащих к социально-профессиональной трансформации, как значимого класса с позиции поддержания процессов интеллектуализации и инновационного развития отечественной экономики [11; 12].

Предотвращение интеллектуального вырождения российской науки является лишь одной из множества стратегических проблем государства. Другой значимой проблемой является недостаточное развитие информационно-аналитической среды на государственном и региональном уровнях, что создает сложности для организации технологического прогресса уже на предпринимательском уровне. Так, недостаточная развитость информационной инфраструктуры оказывает негативное влияние на управленческие механизмы, ведение инновационной деятельности и развитие кадрового потенциала в корпоративной среде [2; 5]. В таблице 2 представлена динамика инновационной активности российских организаций. Считается, что если данный уровень составит меньше 20%, то обеспечение устойчивого экономического роста в ближайшей перспективе вряд ли будет возможно. За весь период инновационная активность экономических субъектов находится на низком уровне, зачастую ниже 10% по критериям 3-й редакции Руководства Осло. Лишь до кризиса 2014 года данный показатель незначительно превышал барьер в 10%.

Таблица 1

Уровень инновационной активности организаций (%) [17; 18]

|

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

2017* |

2018* |

|

9,5 |

10,4 |

10,3 |

10,1 |

9,9 |

9,3 |

8,4 |

8,5 (14,6 – новый) |

12,8 |

Пр им еч ан и е : начиная с 2017 года данные начинают публиковать по критериям 4-й редакции Руководства Осло, что существенно завышает показатели.

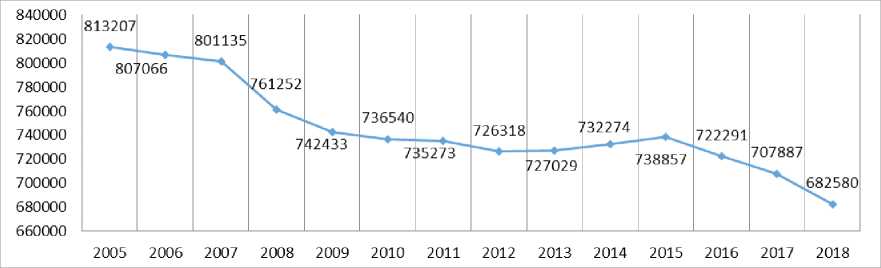

Рис. 2. Доля инновационных товаров, работ, услуг, в общем объеме промышленного экспорта (%) [14; 18]

Инновационная активность российских организаций находится во взаимосвязи с интеллектуальным потенциалом государства в целом. Таким образом, достижение экономической безопасности государства возможно лишь при создании условий для повышения предпринимательской инновационной активности. Результатом такого процесса становится производство инновационных товаров, работ и услуг, в первую очередь в отраслях промышленности. Промышленность является основой любого современного государства, а экспорт наиболее инновационных продуктов характеризует уровень интеллектуализации отечественной экономики. На рисунке 2 рассмотрена доля интеллектуальных результатов в общем объеме промышленного экспорта России. Как видно из рисунка, данная динамика весьма неоднозначна, поскольку после кризиса 2014 года наблюдается серьезный спад инновационного экспорта, что негативно характеризует интеллектуальную безопасность Российской Федерации и положение страны на международной арене.

Интеллектуальный капитал способствует активизации инновационных процессов и способствует обеспечению экономической безопасности государства, так как определяет инфраструктуру и реализацию всех других видов национальной безопасности. При этом именно интеллектуальная сфера позволяет обеспечивать экономический рост, а также устранение значительной части диспропорций в социально-экономическом развитии без экстенсивного использования материальных ресурсов. Таким образом, интеллектуальный потенциал страны создает специфический барьер для недопущения кризисных ситуаций. В то же время недостаток интеллектуального капитала и слабая эффективность его использования приведет к более масштабным кризисным последствиям, на преодоление которых может уйти ни одно десятилетие. Например, Россия до сих пор не смогла избавиться от негативных последствий кризиса 90-х годов [10; 14].

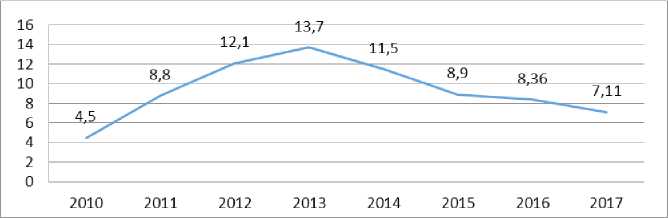

Нематериальные ресурсы носят стратегический характер, поскольку дают возможность направить знания, умения, информационный, технологический и духовный потенциал человеческих ресурсов, а также их качественные характеристики, на создание передовых технологий и знаний, совокупность которых определяет основные положения устойчивого развития [4; 13]. Таким образом, в рамках стратегии обеспечения экономической безопасности огромное значение имеет разработка передовых производственных технологий, которые способствуют рационализации интеллектуальных процессов в промышленности. Динамика по Российской Федерации, рассмотренная на рисунке 3, свидетельствует о наличии положительной тенденции в данном направлении, однако представленные показатели в несколько раз отстают от развитых стран, что требует изыскания способов по обеспечению возрастания количества разработок передовых технологий, от которых зависит научно-технический прогресс национальной экономики.

Увеличение объемов разработок передовых технологий и научный прогресс возможен лишь при использовании результатов интеллектуальной деятельности. В таблице 2 представлена динамика использования объектов интеллектуальной собственности в отечественной практике. Так, можно заметить существенное возрастание количества использования всех основных видов результатов интеллектуальной деятельности, что свидетельствует о постепенном развитии процессов интеллектуализации отечественной экономики. Однако, если сопоставлять данный рост с технологически развитыми странами, то российский интеллектуальный прогресс является незначительным. Для обеспечения экономической безопасности в стратегической перспективе необходимо создать условия по наращиванию объемов интеллектуальной собственности как главного элемента достижения стабильности и устойчивого развития.

Тенденции инновационного развития российского корпоративного сектора можно назвать условно благоприятными, поскольку происходит, хоть и медленными темпами, активизация инновационных процессов во всех отраслях народного хозяйства. Главным элементом интеллектуального развития отечественной экономики выступает человеческий капитал. Значительный объем человеческих ресурсов обеспечивает функционирование инновационных механизмов даже в условиях низкой оплаты труда и недостаточности финансирования технологических разработок, однако такие условия не смогут продолжаться целую вечность [14; 19]. Согласно данным Международной организации, на интеллектуальное развитие необходимо выделять не менее 2% ВВП, а меньшие объемы финансирования приведут к разрушению не только научного потенциала, но и других общественно значимых сфер, включая национальную экономику. Реализация мероприятий по предотвращению деградации интеллектуального потенциала страны должна стать стратегическим направлением национальной политики [4].

Рис. 3. Разработанные передовые производственные технологии (кол-во) [14; 18]

Таблица 2

Сведения об использовании объектов интеллектуальной собственности [17; 18]

|

Изобретения |

Полезные модели |

Промышленные образцы |

Базы данных |

Программы для ЭВМ |

Топологии интегральных микросхем |

|

|

2010 |

10663 |

4188 |

1560 |

273 |

2861 |

56 |

|

2013 |

12709 |

5090 |

1730 |

654 |

4541 |

202 |

|

2014 |

13048 |

5406 |

1668 |

845 |

5602 |

162 |

|

2015 |

14181 |

5556 |

1659 |

1153 |

6459 |

135 |

|

2016 |

15871 |

5840 |

1785 |

1283 |

7742 |

235 |

|

2017 |

15492 |

5566 |

1888 |

1238 |

8515 |

298 |

|

2018 |

17340 |

6339 |

2195 |

1472 |

12125 |

366 |

|

2019 |

20402 |

7166 |

2466 |

1961 |

14694 |

549 |

Если проанализировать объем финансирования российской научной деятельности (табл. 3), то можно увидеть, что несмотря на возрастание объемов затрат на исследования и разработки, на научный прогресс приходится около 0,5% ВВП, а в количественном выражении на сегодняшний день сумма только начала достигать уровня 2014 года. Такая ситуация свидетельствует о серьезных проблемах в интеллектуальном развитии России, решение которых необходимо осуществить в ближайшее время. В то же время внутренние затраты на научные исследования с каждым годом возрастают, однако их объем не достаточен для покрытия потребностей инновационного развития отечественной экономики. В современных условиях интеллектуальный капитал определяет не только уровень развития, но и подлинную независимость, авторитет и мощь любого государства, что требует от Российской Федерации срочных изменений, в первую очередь увеличение объема финансирования интеллектуальной сферы.

Угроза интеллектуальной безопасности является серьезной проблемой в контексте обеспечения экономической безопасности Российской Федерации. Имеется множество внешних и внутренних факторов, способных нанести непоправимый урон экономической стабильности. Для многих развивающихся стран, к которым можно причислить и Россию, наиболее значимым фактором являются вопросы финансирования и действующая инвестиционная политика. Проблемы с поступлениями денежных ресурсов могут происходить в связи со стратегическими направлениями правительственной политики, планами центрального банка, стратегиями регионального развития [8; 20].

На следующем шаге предлагается проанализировать зависимость основных показателей результативности инновационной деятельности от уровня финансирования. Для этого была рассмотрена корреляция между различными показателями, что позволит построить авторскую модель. Результаты корреляции представлены в таблице 4.

Таблица 3

Финансирование научной деятельности в Российской Федерации [17; 18]

|

Расходы на гражданскую науку из средств федерального бюджета, (млн. руб.) |

Расходы на науку из бюджета в процентах к ВВП (%) |

Расходы на науку из бюджета в процентах к расходам бюджета (%) |

Внутренние затраты на научные исследования и разработки (млн. руб.) |

|

|

2005 |

76909,3 |

0,36 |

2,19 |

230785,2 |

|

2006 |

97363,2 |

0,36 |

2,27 |

288805,2 |

|

2007 |

132703,4 |

0,40 |

2,22 |

371080,3 |

|

2008 |

162115,9 |

0,39 |

2,14 |

431073,2 |

|

2009 |

219053,4 |

0,56 |

2,27 |

485834,3 |

|

2010 |

237644 |

0,51 |

2,35 |

523377,2 |

|

2011 |

313899,3 |

0,52 |

2,87 |

610426,7 |

|

2012 |

355921,1 |

0,52 |

2,76 |

699869,8 |

|

2013 |

425301,7 |

0,58 |

3,19 |

749797,6 |

|

2014 |

437273,3 |

0,55 |

2,95 |

847527,0 |

|

2015 |

439392,8 |

0,53 |

2,81 |

914669,1 |

|

2016 |

402722,3 |

0,47 |

2,45 |

943815,2 |

|

2017 |

377882,2 |

0,41 |

2,3 |

1019152,4 |

|

2018 |

420472,3 |

0,40 |

2,52 |

1028247,6 |

Таблица 4

|

X1 |

X2 |

X3 |

X4 |

X5 |

X6 |

X7 |

X8 |

X9 |

X10 |

|

|

1,0000 |

0,9642 |

0,7192 |

0,9446 |

-0,5555 |

0,9114 |

-0,2909 |

0,1624 |

0,8650 |

0,3824 |

X1 |

|

1,0000 |

0,6149 |

0,9861 |

-0,6062 |

0,8683 |

-0,4444 |

-0,0393 |

0,9618 |

0,1770 |

X2 |

|

|

1,0000 |

0,5716 |

0,1245 |

0,8342 |

0,3909 |

0,5912 |

0,4270 |

0,8101 |

X3 |

||

|

1,0000 |

-0,6438 |

0,8631 |

-0,4717 |

-0,0258 |

0,9686 |

0,1699 |

X4 |

|||

|

1,0000 |

-0,2887 |

0,8182 |

0,3974 |

-0,6606 |

0,2718 |

X5 |

||||

|

1,0000 |

0,0151 |

0,4199 |

0,7614 |

0,5240 |

X6 |

|||||

|

1,0000 |

0,8016 |

-0,6096 |

0,6626 |

X7 |

||||||

|

1,0000 |

-0,2418 |

0,8554 |

X8 |

|||||||

|

1,0000 |

-0,0523 |

X9 |

||||||||

|

1,0000 |

X10 |

Корреляция показателей для построения модели

Список литературы Интеллектуальный капитал в стратегии обеспечения экономической безопасности Российской Федерации

- Указ Президента РФ от 13.05.2017 №208 "О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года".

- Попов Е.В., Семячков К.А. Проблемы экономической безопасности цифрового общества в условиях глобализации // Экономика региона. 2018. № 4. С. 1088-1101. DOI: 10.17059/2018-4-3

- Колпащикова А.А., Тимченко В.О., Лавров М.Н. Интеллектуальный капитал в структуре экономической безопасности в контексте государственной экономической политики // Инновации и инвестиции. 2020. № 1. С. 115-116.

- Марутян Р.Р. Интеллектуальный потенциал и интеллектуальный ресурс государства как основа обеспечения национальной безопасности // Актуальные проблемы современности: наука и общество. 2014. № 1. С. 24-29.

- Бондарь А.В., Жебентяева Н.А. Интеллектуальный капитал в системе интеллектуальной безопасности // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки. 2016. № 14. С. 7-13.

- Dmitriev N., Zaytsev A., Talerchik S. Intellectual Rent as A Necessary Element in The Transition to Noonomics // 35th IBIMA Conference. Spain, Madrid. 2020.

- Дененберг Ю.М., Сурнина К.С. Сущностные аспекты системы экономической безопасности региона // Устойчивое развитие науки и образования. 2019. № 1. С. 23-27.

- Дадашева Д.А., Адаменко А.А. Актуальные проблемы экономической безопасности регионов РФ // Экономика. Право. Печать. Вестник КСЭИ. 2018. № 3. С. 75-77.

- Митяков Е.С. Ключевые элементы методологии и инструментария мониторинга экономической безопасности регионов России // Фундаментальные исследования. 2018. № 8. С. 84-88.

- Арсеньев Ю.Н., Минаев В.С., Алимов М.А. Интеллектуальный капитал в стратегиях развития экономической безопасности России // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2017. №4-1.

- Никитина А.С. Инновации и традиции в деятельности социально-профессиональной группы современных государственных гражданских служащих. диссертация... кандидата социологических наук: 22.00.04 / Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Екатеринбург, 2014. 192 с.

- Никитина А.С. Готовность государственных гражданских служащих к инновациям // Государство, политика, социум: вызовы и стратегические приоритеты развития: сборник статей. 2013. С. 182-184.

- Rodionov D., Kudryavtseva T., Skhvediani A. Human development and income inequality as factors of regional economic growth // European Research Studies Journal. 2018. № 21. pp. 323-337.

- DOI: 10.11214/thalassinos.21.06.034

- Shabunina T., Shchelkina S., Rodionov D. Regional Habitat as a Factor of the Human Capital Assets Development in Russian Regions // Journal of Social Sciences Research. 2018. Special Issue 3. pp. 313-317.

- DOI: 10.32861/jssr.spi3.313.317

- Судакова Н.Е. Духовно-нравственное становление личности посредством инклюзивного образования: взгляд в будущее // Человеческий капитал. 2012. № 1 (37). С. 133-135.

- Судакова Н.Е. Психолого-педагогические основы развития интереса к обучению: от Аристотеля к Л.С. Выготскому // ФӘн-наука. 2012. № 3 (6). С. 72-74.

- Россия в цифрах 2019: Краткий статистический сборник. M.: Росстат, 2019. 549 с. [Электронный ресурс]. URL: https://www.gks.ru/storage/mediabank/rus19.pdf (дата обращения: 23.06.2020).

- Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: https://www.gks.ru/ (дата обращения: 23.06.2020).

- Дмитриев Н.Д. Тенденции инновационного развития отечественных предприятий // Сборник тезисов докладов участников I Международной научно-практической конференции "Инновационные направления интеграции науки, образования и производства". 2020. С. 322-324.

- Кулин А.А., Жильцов С.А. Эмиссионная политика центрального банка Российской Федерации как сдерживающий фактор повышения уровня монетизации экономики // Экономика и управление: проблемы, решения. 2018. Т. 3. № 7. С. 75-81.

- Зайцев А.А. Рентный профиль управления устойчивостью аграрных отношений // Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. - СПб: Издательство СПбГАУ, 2012. - № 28. - С. 140-144.

- Родионов Д.Г., Мельниченко А.М. Моделирование организационно-экономического механизма управления развитием инновационной среды // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2019. № 11-3. С. 72-83.

- DOI: 10.17513/vaael.928

- Дмитриев Н.Д., Зайцев А.А., Ильченко С.В. Управление качеством трудового потенциала компании с помощью сокращения трансакционных издержек // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2020. № 4-3. С. 305-312.

- DOI: 10.17513/vaael.1088