Интеллектуальный синтез трансцендентального субъекта в единстве географической и социальной сред

Автор: Полатайко Сергей Васильевич, Мачкарина Ольга Дмитриевна

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Статья в выпуске: 2 т.16, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье предлагается авторская позиция на выяснение механизмов интеллектуального синтеза субъектности и субъекта. Показано, что интеллектуальный синтез не только выступает как демаркационный принцип между географической и социальной средами, но в то же время представляет собой принципиальное основание единства этих двух сред. В качестве теоретического основания взято Трансцендентальное учение о началах И. Канта. Детальный философский анализ классических основ Трансцендентальной эстетики позволяет авторам проследить механизмы образования субъектности и субъекта, а также выявить направление и формы трансгрессии и трансформации.

Интеллектуальный синтез, субъект, социальный субъект, субъектность, чистая форма рассудка, географическая среда, социальная среда, трансцендентное, трансцендентальное, эмпирическое, созерцание, чувственность, формы чувственности, образование, понятие, представление, дополненная реальность, смешенная реальность

Короткий адрес: https://sciup.org/14294588

IDR: 14294588

Текст научной статьи Интеллектуальный синтез трансцендентального субъекта в единстве географической и социальной сред

Коль скоро на таком высоком уровне в рамках международного признания ставится вопрос о существовании "нового субъекта мышления", мы считаем не только уместным, но и необходимым исследовать интеллектуальный синтез трансцендентального субъекта в единстве географической и социальной сред с позиции истории философии. При этом в качестве теоретического основания настоящей статьи взят общепринятый факт, что на сегодняшний день в исследовании природы субъекта и субъектности классическим и наиболее значимым в этой проблемной области является трансцендентальное учение о началах И. Канта. Мы проведем детальный анализ системы понятий этого учения на предмет установления логики синтеза субъекта.

Учитывая кантовскую "вещь в себе" и тезис о возможности социальной эволюции, как одного из аспектов Синтетической Теории Эволюции ( Levit et al ., 2006) только для вида Homo sapiens, мы не будем выходить за границы концепции интеллектуальной природы человека.

Определение чувственности у Кант следующее: "способность (восприимчивость) получать представления тем способом, каким предметы воздействуют на нас, называется чувственностью " ( Кант , 1964).

Последуем за Кантом и определим семантическую структуру, смысловую "реальность" и связи каждого термина в кантовском определении чувственности.

Способность – возможность какой-либо деятельности, осуществляемой субъектом, а именно индивидом . Здесь – " получать представления" ( подвергаться внешнему воздействию . – Авт .). Такая способность тела человека, а именно о нем идет речь, предполагает пассивное состояние тела по отношению к источнику внешнего воздействия. Кроме того, на то, что тело человека обладает этой способностью, указывает способ получения внешних воздействий, который, как считает Кант, является общим и для тела, воспринимающего внешнее воздействие, и для источника такого воздействия. Очевидно, что у Канта речь идет об эмпирической сфере бытия.

Способ – реализованная способность. Способность воспринимать , согласно Канту, принадлежит телу (индивиду), а способ – и телу, и источнику внешнего воздействия (опредмеченному в эмпирической сфере бытия). Отсюда видно, что способ и способность у Канта не тождественны.

Представления – то, что в процессе чувствования, в определении Канта, получает человек (индивид); то, что является "содержанием внешнего воздействия"; то, чем предмет воздействует на индивидуальную "способность получать представления" – чувственность. Таким образом, чувственность (способность и способ) получает представление о предмете ("доставляет нам созерцания").

Сам процесс получения представления, актуализацию "способа" чувствования и действие предмета через представление на "способность представления" Кант называет ощущением : "Поскольку мы подвергаемся воздействию его (affiziert werden), есть ощущение ". Важно сделать акцент на этом понятии (!). Оно определяет активность чувственности (процесс чувствования) во время внешнего воздействия ( Кант , 1964). В определении ощущения Кант изменяет (дополняет) свойства чувственности. Сравним, что он говорит о свойствах чувственности в своем определении, и как он определяет ощущение: чувственность – "способность (восприимчивость) получать представления"; ощущение – "способность представления ". В первом случае отмечен пассивный характер чувственности в отношении представлений, а во втором – активный характер. В процессе ощущения чувственность, воспринимая представления, "кодирует" их, транслирует и порождает ("раскодирует") представления в "воображении" посредством природы интеллектуального синтеза индивида. Это очень важное замечание.

Созерцание – акт сознания, объединяющий чувственное восприятие и мышление: "Чувственное созерцание есть или чистое созерцание (пространство и время), или эмпирическое созерцание того, что через ощущение представляется в пространстве и времени" ( Кант , 1964). Как видно, понятие созерцания Кант употребляет во множественном числе, различая два основных типа созерцания:

– эмпирическое; – чистое.

Кроме того, коль скоро оба типа созерцания Кант связывает с чувственностью, мы считаем правомерным определение чувственности и все, что в этом отношении было сказано выше, применять ко всем типам созерцания.

Восприятие чистой формы чувственности предшествует восприятиям форм, наполненных материей представлений, которые доставляются чувственностью в процессе ощущения. Кант говорит: "Сообразно этому чистая форма чувственных созерцаний вообще, форма, в которой созерцается при определенных отношениях все многообразное [содержание] явлений, будет находиться в душе a priori" ( Кант , 1964). Важно отметить, что априорная чистая форма здесь у Канта в единственном числе: "…форма явлений, единственное, что может быть нам дано чувственностью a priori", при том, что Кант различает две априорные формы чувственности – пространство и время : "существуют две чистые формы чувственного созерцания как принципы априорного знания, а именно пространство и время" ( Кант , 1964).

Непротиворечивым выводом из вышеприведенных фрагментов является то, что восприятие внешнего воздействия нашей чувственностью предвосхищено априорной формой чувственности.

Понятие пространства рождается тогда, когда мы извлекаем из памяти уже имеющийся там образ конкретного предмета и в сфере, в области созерцания (в области чувственности), извлекаем из взятого образа все содержание, оставляя только чистую форму. Эта форма и будет понятием пространства. Понятие пространства рождается в процессе чистого созерцания. Кант описывает этот процесс следующим образом: "Так, когда я отделяю от представления о теле все, что рассудок мыслит о нём, как то: субстанцию, силу, делимость и т.п., а также все, что принадлежит в нем к ощущению, как то: непроницаемость, твердость, цвет и т.п., то у меня остается от этого эмпирического созерцания еще нечто, а именно протяжение и образ. Все это принадлежит к чистому созерцанию, которое находится в душе a priori также и без действительного предмета чувств или ощущения, как чистая форма чувственности". Важно иметь в виду именно то, что время и пространство для Канта не являются действительно существующими. Кант выступает против превращения пространства и времени в некие "действительные сущности", которые обладают самостоятельной реальностью ( Кант , 1964).

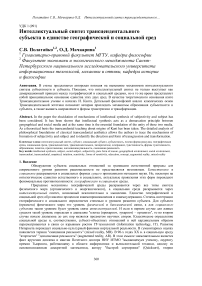

Схема 1. Чувственное созерцание

-

3 . Выводы

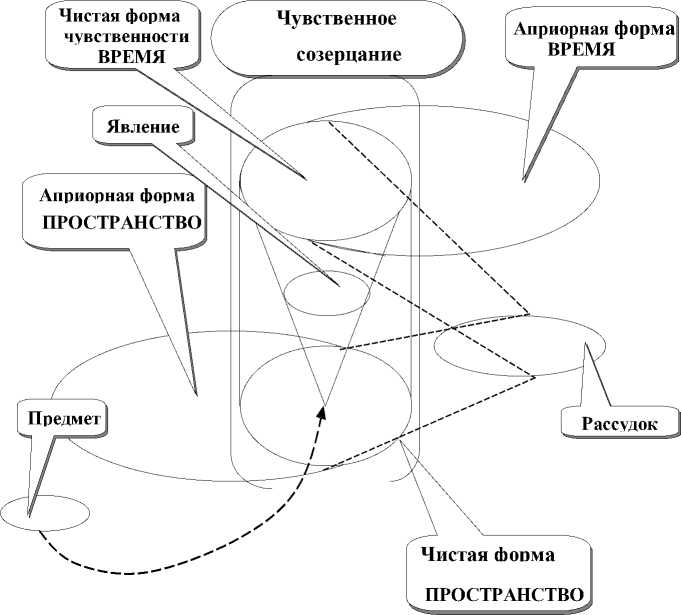

Возможно сделать некоторые обобщения, чтобы ясно увидеть процесс образования трансцендентального субъекта (см. схемы 1,2).

сложным трансцендентно-трансцендентально-эмпирическим качеством.

б

Схема 2. Интеллектуальный синтез трансцендентального субъекта.

Круг аа – эмпирическая сфера бытия; круг вв – трансцендентная сфера бытия;

-

круг бб – трансцендентальная сфера бытия;

-

1 – эмпирический объект; 2 – представление эмпирического объекта; 3 – трансцендентальное

-

4. Заключение

представления эмпирического объекта; 4 – рассудок; 5, 6 – понятие эмпирического объекта; 7 – величина потенциальной (трансцендентной) реальности (сущность); 8 – представление величины потенциальной реальности (чистое трансцендентное представление); 9 – трансцендентальное представление величины потенциальной реальности (чистое представление); 10 – разум; 11,12 – понятие величины потенциальной реальности (чистое понятие); 13 – память; 14 – сфера чувственности; 15 – эмпирическое созерцание; 16 – чистое созерцание

Величина потенциальной реальности (возможности актуализации, появления) сущего бытия и величина потенциальной реальности бытия для сущего (возможности самосохранения и трансформации) позволяют говорить об априорном как об априорно-потенциальном (трансцендентном) и априорноактуальном (трансцендентальном).

Априорно-актуальное проявляется в трансцендентальной сфере бытия как сущее, первый акт реализации потенции реальности бытия, тем самым определяя содержание этой сферы как актуальное (реальное) и определяя качество (состояние) интеллектуального синтеза как апостериорное. Специфической особенностью трансцендентальной сферы бытия является способность к существованию (апостериорное состояние интеллектуального синтеза), т.е. к взаимопоглощению и к взаимодействию априорно-актуальных форм ( i n-f o rmo, i nf o rm a tio).

Для сущего, возникшего как первый опыт реализации, бытие как таковое безусловно актуально, а собственное бытие сущего в этот момент, обусловленное реальностью бытия, потенциально реально . Именно единство противоположностей – актуального и потенциального – в сущем фиксирует апостериорное состояние интеллектуального синтеза. Надо сказать, сам Кант таких различий не делает, выводя априорность из одной только противоположности – величины потенциальной реальности бытия конкретно сущего. При этом, как было показано выше, он не проводил явного различия между априорными формами чистого чувственного созерцания и априорностью чистой формой чувственности в душе.

Коль скоро величина потенциальной реальности бытия и величина потенциальной реальности бытия сущего, как было показано, различаются состояниями интеллектуального синтеза, то, стало быть, нет строгой причинно-следственной связи между степенью и направлениями актуализации реальности бытия и конкретно сущего. Бытие как целокупность потенциальных и актуальных величин суть всегда причина (актуальность), а любое сущее – следствие (актуальная потенциальность)2, отсюда причинноследственная связь есть апостериорное (трансцендентальное) состояние интеллектуального синтеза.

Говоря об интеллектуальном синтезе трансцендентального субъекта, необходимо учитывать тот факт, что понятия "возникновение" и "развитие" этого субъекта жестко связаны и обусловлены сложным процессом возникновения, становления и существования самой природы интеллектуального синтеза. Неокантианец Генрих Риккерт отмечает, что понятие рассуждающего сознания… "следует мыслить как понятие субъекта, который утверждает объективную действительность, рассуждая только в категориях индивидуального и признавая трансцендентные нормы индивидуального. Но учение о методе может показать, что нормы образования понятий трансцендентно действительны для всякого человеческого, даже для всякого мыслимого эмпирического или конечного познающего субъекта" ( Риккерт , 1998).

Исходя из сделанных выводов, опираясь, прежде всего, на качества или свойства чувственности, помня при этом, что чувственность еще является и ограничивающим сущее в географической среде, можно классифицировать формы актуализации трансцендентального субъекта ( i n-f o rmo, i nf o rm a tio) как изначальные "объективные" формы социальной среды:

-

1. Существенный признак.

-

2. Способ рефлексии.

-

3. Способ суждения.

-

4. Способ социального суждения.

Возвращаясь к вопросам, поставленным в начале статьи, в качестве ответа на основании сделанных выводов можно выдвинуть следующую гипотезу.

В рамках Синтетической теории эволюции интеллектуальный синтез занимает доминирующее положение по отношению к другим видам синтеза, это влечет за собой возникновение объективных условий в трансцендентальной сфере для появления "артесубъекта", для которого природа интеллектуального синтеза человека будет отнесена к сфере трансцендентного.