Интенсификация теплоподвода к геотермальным теплообменникам

Автор: Половников В.Ю., Шелемехова С.Д., Любивый Е.В.

Журнал: Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Техника и технологии @technologies-sfu

Рубрика: Исследования. Проектирование. Опыт эксплуатации

Статья в выпуске: 1 т.17, 2024 года.

Бесплатный доступ

Необходимость обеспечения надежного теплового контакта между элементами геотермальных теплообменников и окружающей средой приводит к использованию разнообразных засыпок. В качестве засыпок используются различные материалы: от обычного цемента до материалов с фазовыми переходами. Применение перспективных строительных материалов и материалов с фазовыми переходами заметно повышает и без того существенные капитальные затраты при строительстве скважин с геотермальными теплообменниками. Предложено использовать в качестве засыпки распространенный и недорогой материал - увлажненный песок. Решение задачи получено методом конечных разностей. Использовалась неявная разностная схема и алгоритм прогонки. Шаг по координате составлял не более 10 мм. Объемная влажность песчаной засыпки варьировалась от начальной (5 %) до 25 % и была ограничена открытой пористостью. Начальная температура в рассматриваемой области решения принималась равной температуре разогретых пород 298.15-373,15 К. Температура прокачиваемого энергоносителя составляла 278,15 К. В работе установлено, что увеличение влажности песчаной засыпки приводит к росту теплопритоков на 4-12,5 %. Показано существенное влияние нестационарности процессов переноса и температур горячих пород на интенсификацию теплообмена в рассматриваемой системе.

Геотермальная энергия, геотермальный теплообменник, математическое моделирование, теплопритоки

Короткий адрес: https://sciup.org/146282836

IDR: 146282836 | УДК: 620.91

Текст научной статьи Интенсификация теплоподвода к геотермальным теплообменникам

Существует два базовых варианта извлечения геотермальной энергии для целей теплоснабжения. Первый заключается в непосредственном использовании геотермальных флюидов (горячая вода, водяной пар или их смесь) с последующей обратной закачкой охлажденного энергоносителя в пласт. Эта технология успешно реализована в ряде проектов и известна как геотермальная циркуляционная система [1]. Второй – это использование тепла горячих пород. В этом случае тепло отводится из недр земли через скважину, в которой установлено теплообменное оборудование [2].

Типичным теплообменным оборудованием, устанавливаемым в скважины, являются коаксиальные и U-образные геотермальные теплообменники [3], однако наиболее распространены первые. Конструктивно коаксиальный геотермальный теплообменник (КГТ) представляет собой традиционный теплообменник типа «труба в трубе», у которого внешний трубопровод изготовлен из металла, а внутренний – из полиэтилена высокой плотности. При этом обычно по кольцевому каналу энергоноситель течет вниз, а поднимается, соответственно, по внутренней трубе.

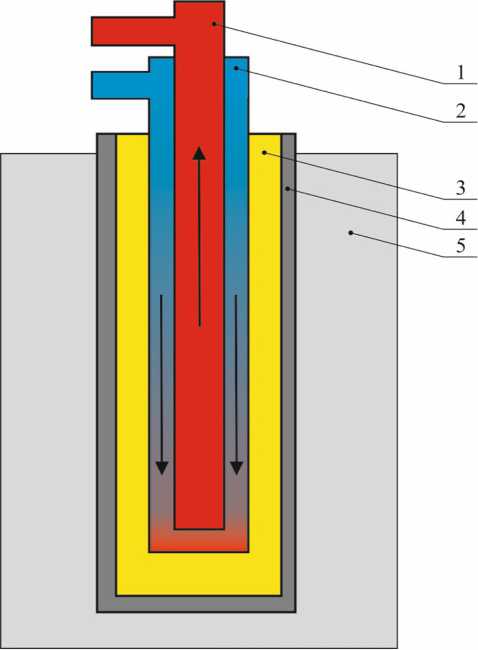

Рис. 1. Схема скважины с КГТ: 1 – внутренняя труба; 2 – наружная труба; 3 – засыпка; 4 – обсадная колонна; 5 – горячие породы

Fig. 1. Well diagram with a coaxial geothermal heat exchanger: 1 – inner pipe; 2 – outer pipe; 3 – backfill; 4 – casing; 5 – hot rock

На рис. 1 показано схематичное изображение скважины с установленным в нее коаксиальным геотермальным теплообменником.

В исследованиях [4–9], посвященных тепловым режимам скважин с КГТ, в рассматриваемых системах фиксируется достаточно широкий диапазон линейных плотностей теплового потока (60–300 Вт/м при глубине скважин 2000–3000 м). Такой разброс теплопритоков к КГТ объясняется в первую очередь различными температурами горячих пород и теплофизическими характеристиками исследуемых объектов.

Необходимость обеспечения надежного теплового контакта между КГТ и окружающей его средой приводит к использованию разнообразных засыпок (рис. 1). В качестве засыпок используются различные материалы: от обычного цемента [10] до материалов с фазовыми переходами [11].

Применение перспективных строительных материалов и материалов с фазовыми переходами заметно повышает и без того существенные капитальные затраты при строительстве скважин с геотермальными теплообменниками. В [12] было предложено использовать в качестве засыпки распространенный и недорогой материал – увлажненный песок. Также в [12] приведены данные по расчету теплофизических свойств увлажненного песка с учетом его плотности и объемной влажности.

Анализ научной литературы по исследуемой проблематике, например [4–12], показал, что влияние теплофизических свойств увлажненного песка, используемого в качестве засыпки – 16 – для скважин с геотермальными теплообменниками, на теплопритоки в настоящее время еще не оценено. Целью данной работы является исследование интенсификации теплоподвода к геотермальным теплообменникам и влияния влажности песчаной засыпки на теплопритоки в рассматриваемой системе.

Постановка задачи

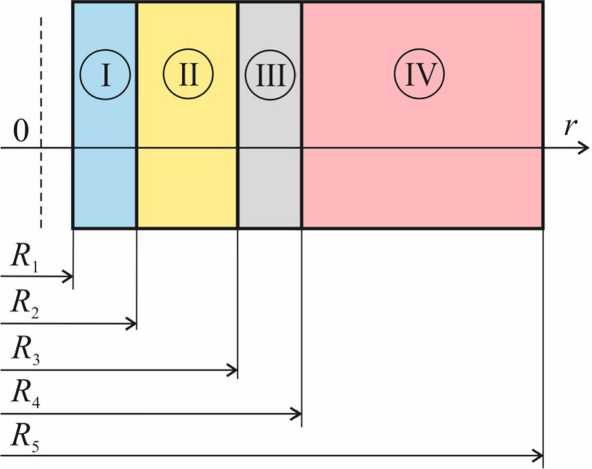

Прототипом рассматриваемой конструкции геотермального теплообменника, установленного в скважине, является реальный КГТ, геометрические и физические параметры которого подробно описаны в [11]. Обсадная колонна, выполняющая в [11] роль несущей конструкции, выполнена из высокопрочного бетона, а наружная труба КГТ из стали. На рис. 2 приведена схема области решения рассматриваемой задачи.

Предполагается, что до начала эксплуатации КГТ в рассматриваемой области решения (рис. 2) поддерживается постоянная температура, равная температуре горячих пород. В момент времени, отличный от нуля, через КГТ начинает прокачиваться энергоноситель, температура которого ниже, чем начальная температура в области решения. При этом предполагается, что на внутренней поверхности трубы устанавливается постоянная температура, равная температуре энергоносителя.

С учетом рассматриваемых факторов исследование влияния влажности песчаной засыпки на теплопритоки в конструкции КГТ сводится к решению нестационарной одномерной задачи теплопроводности в рассматриваемой области решения (рис. 2).

На границах R 1 и R 5 выставлялись граничные условия первого рода (температура равна температуре энергоносителя и горячих пород соответственно). Особенность постановки задачи состоит в учете зависимости теплофизических характеристик песчаной засыпки от объемного содержания влаги.

Рис. 2. Схема области решения: I – наружная труба КГТ; II – засыпка; III – обсадная колонна; IV – горячие породы

Fig. 2. Diagram of the solution area: I – outer pipe; II – backfill; III – casing; IV – hot rock

Задача решалась с учетом следующих основных допущений:

-

1. Теплофизические характеристики материалов, веществ и их компонентов являются постоянными и известными величинами.

-

2. Теплота в рассматриваемой системе передается только теплопроводностью.

-

3. В местах соприкосновения слоев (рис. 2) выполняются условия идеального теплового контакта.

-

4. Не рассматривается перенос тепла в энергоносителе, циркулирующем в КГТ, а также процессы массопереноса и фазовые переходы в засыпке и горячей породе (рис. 2).

-

5. Температура горячих пород имеет постоянное значение.

Принятые допущения не накладывают принципиальных ограничений на общность постановки задачи и отражают достаточно реальный режим работы скважины с КГТ.

Математическая модель

С учетом принятых допущений система уравнений теплопроводности и соответствующие им краевые условия для рассматриваемой области решения (рис. 2) имеют следующий вид:

т > О, R, < г < R5; с.р. + \ i = I-IV;(1)

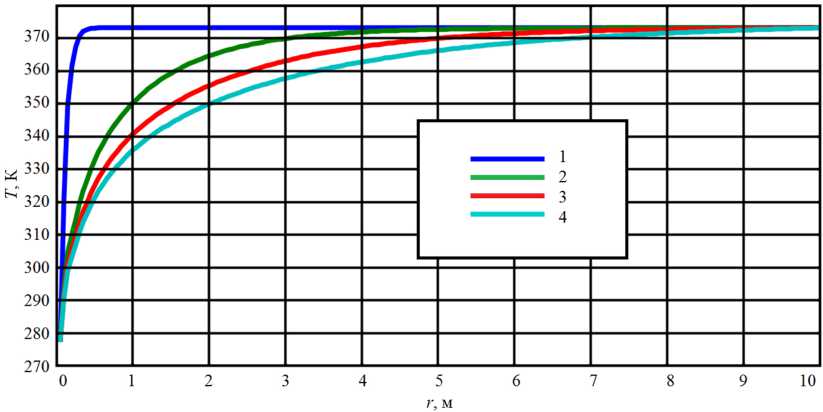

от {or г or J v = O,Rl r>0,r = Л1;Т1 =4 =const;(3) T>Q,r = Rt -\^ = l ^-Ti=T-i,j = 2-^i^ j;(4) ’ ' dr ‘dr 7 T>Q,r = R5,T5=Tex= const.(5) Теплофизические свойства песчаной засыпки при известных плотности ρ и объемной влажности W вычислялись из следующих соотношений [12]: 4 =-1.337 + 0.00125p + 0.01 W;(6) cn =-0.018 + 0.0009p + 0.031 W.(7) Обозначения: λ – коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К); ρ – плотность, кг/м3; τ – время, с; R – граница области расчета, м; T – температура, К; c – теплоемкость, Дж/(кг·К); r – координата, м; W – объемная влажность,%. Индексы: 0 – начальный момент времени; 1, 2, 3, 4, 5 – номера границ областей расчета (рис. 2); in – внутренний; ex – наружный; I, II, III, IV – номера областей расчета (рис. 2). Метод решения и исходные данные Решение задачи (1)–(5) получено методом конечных разностей. Использовалась неявная разностная схема и алгоритм прогонки. Шаг по координате составлял не более 10 мм. Геометрические параметры (R 1=0,05 м; R 2=0,055 м; R 3=0,14 м; R 4=0,25 м; R 5=10 м) соответствовали конструкции скважины, описанной в [11]. Начальная температура Т0 в рассматриваемой области решения принималась равной температуре разогретых пород Тex (298,15–373,15 К). Табл. 1. Теплофизические характеристики Table 1. Thermophysical characteristics Свойство λ, Вт/(м·К) c, Дж/(кг·К) ρ, кг/м3 Труба 57,5 466 7860 Засыпка Расчет по (6) Расчет по (7) 1900 Цемент [11] 1,78 800 2490 Горячие породы [11] 1,3 775 1990 Температура прокачиваемого энергоносителя составляла Тin=278,15 К. Объемная влажность песчаной засыпки варьировалась от начальной (W = 5 %) до 25 % и была ограничена открытой пористостью. Теплофизические характеристики, использовавшиеся при проведении моделирования, приведены в табл. 1. Результаты численного моделирования Результаты исследования тепловых режимов КГТ приведены в табл. 2–5 и на рис. 3. Исследования выполнены для 6 месяцев непрерывной работы КГТ. При анализе тепловых режимов рассматриваемой системы основное внимание уделялось влиянию объемной влажности песчаной засыпки W, нестационарности процессов теплопереноса и температуры разогретых пород Тex на изменение теплопритоков к КГТ. В табл. 2–5 в зависимости от Тex, W и времени эксплуатации КГТ представлены результаты расчета теплопритоков в рассматриваемой системе. Изменение величин теплопритоков к КГТ свидетельствует об их ожидаемом росте с увеличением температуры разогретых пород Тex и объемной влажности песчаной засыпки W и закономерном снижении с увеличением времени работы КГТ. Время эксплуатации КГТ (6 месяцев) выбрано исходя из соответствия типичной для РФ продолжительности отопительного периода. Анализ результатов (табл. 2–5) численного моделирования теплопритоков к КГТ позволяет сделать вывод об увеличении тепловых потоков в рассматриваемой системе в зависимости от температуры разогретых пород Тex в 2,25 раза при увеличении Тex с 298, 15 К до 323,15 Табл. 2. Теплопритоки к КГТ при Тex = 298,15 К Table 2. Heat inflow to the geothermal heat exchanger at Tex= 298.15 K Время, мес. W,% 5 10 15 20 25 0,03 107,47 110,99 114,43 117,77 121,03 1 42,58 43,11 43,60 44,07 44,51 3 37,35 37,76 38,14 38,50 38,84 6 34,68 35,04 35,37 35,68 35,97 Табл. 3. Теплопритоки к КГТ при Тex= 323,15 К Table 3. Heat inflow to the geothermal heat exchanger at Tex= 323.15 K Время, мес. W,% 5 10 15 20 25 0,03 241,70 249,62 257,33 264,84 272,23 1 95,78 96,97 98,09 99,14 100,12 3 84,02 84,94 85,80 86,61 87,37 6 78,02 78,82 79,57 80,27 80,92 Табл. 4. Теплопритоки к КГТ при Тex= 348,15 К Table 4. Heat inflow to the geothermal heat exchanger at Tex= 348.15 K Время, мес. W,% 5 10 15 20 25 0,03 376,34 388,71 400,72 412,45 424,85 1 148,79 150,59 152,37 154,00 155,53 3 130,94 132,38 133,73 135,00 136,18 6 121,58 122,83 124,00 125,09 126,11 Табл. 5. Теплопритоки к КГТ при Тex= 373,15 К Table 5. Heat inflow to the geothermal heat exchanger at Tex= 373.15 K Время, мес. W,% 5 10 15 20 25 0,03 510,46 527,20 543,58 559,46 574,85 1 202,27 204,79 207,15 209,36 211,45 3 177,79 179,42 181,24 182,95 184,56 6 164,79 166,48 168,06 169,54 170,93 К. Дальнейший рост Тex на 25 градусов приводит к повышению теплопритоков в 3,5 раза, а при максимальном, рассматриваемом в данной работе, значении температуры разогретых пород (Тex = 373,15 К) превышение составляет около 4,8 раза. Анализ нестационарности процессов теплопереноса в рассматриваемой системе свидетельствует о её существенном влиянии на уровень теплопритоков к КГТ. За рассматриваемый период эксплуатации КГТ (6 месяцев) снижение теплопритоков во времени составляет более 300 % от первоначального уровня. Здесь следует отметить, что результаты моделирования указывают на резкое снижение тепловых потоков в первые дни работы КГТ (аналогичные выводы сделаны в [11] при исследовании материалов с фазовыми переходами). Это объясняется интенсивным охлаждением металлического корпуса КГТ (рис. 2) из-за его сравнительно высокой теплопроводности (табл. 1). Этот результат имеет конкретное практическое применение, поскольку позволяет обоснованно выбирать пути регулировки расхода энергоносителя для вы-– 20 – равнивания теплосъема от КГТ во времени. Для анализа этого фактора достаточно заменить граничное условие первого рода (3) на условие, описывающее интенсивность теплообмена между энергоносителем и корпусом КГТ (граничное условие третьего рода). Исследование влияния влажности песчаной засыпки (W = 5–25 %) на теплопритоки в конструкции КГТ позволило сделать вывод об увеличении теплопритоков на 12,5 % в начальный период эксплуатации КГТ и до 4 % к концу этого периода. Более высокий рост теплопритоков в начальный промежуток времени объясняется теми же обстоятельствами, что и при анализе нестационарности процессов переноса в рассматриваемой системе. Несмотря на достаточно скромное увеличение тепловых потоков в системе геотермальной скважины с КГТ, из-за изменения объемной влажности засыпки суммарный рост теплопритоков в рассматриваемой системе при глубине скважины 25 м за весь период эксплуатации (6 месяцев) может приводить к дополнительной аккумуляции в 15 Гкал и более. Адекватность результатов численного моделирования следует из проверок используемых методов решения задачи (1)–(5) на сходимость и устойчивость, а также подтверждается численным сопоставлением с известными данными о работе геотермальных скважин с КГТ [4–9, 11]. В [4–9, 11] линейные плотности теплового потока составляют 60–300 Вт/м, что хорошо согласуется с результатами данной работы (табл. 2–5). На рис. 3 в качестве примера показаны распределения температур в рассматриваемой области решения (рис. 2) в различные моменты времени при температуре разогретых пород Тex = 373,15 К и объемной влажности песчаной засыпки W = 25 %. Характер распределений температур в рассматриваемой области решения (рис. 2) позволяет говорить о том, что они соответствуют представлениям о процессах теплопереноса в твердых телах и отлично согласуются с исследованиями других авторов, например [11]. Рис. 3. Распределения температур в рассматриваемой области решения: 1–0,03 мес.; 2–1 мес.; 3–3 мес.; 4–6 мес. Fig. 3. Temperature distributions in the considered solution region: 1–0.03 months; 2–1 month; 3–3 months; 4–6 months Заключение Проведено исследование влияния влажности песчаной засыпки на теплопритоки в конструкции КГТ. Установлено, что увеличение влажности песчаной засыпки приводит к росту теплопри-токов на 4–12,5 %. Показано существенное влияние нестационарности процессов переноса и температур горячих пород на интенсификацию теплообмена в рассматриваемой системе.

Список литературы Интенсификация теплоподвода к геотермальным теплообменникам

- Черкасов С.В., Фархутдинов A.M., Шаипов А. А. Об эффекте остаточного дебита геотермальной циркуляционной системы теплоотбора .Доклады Российской академии наук. Физика, технические науки, 2020, 491(1), 90-92 [Cherkasov S. V., Farhutdinov A.M., Shaipov A. A. The Residual Flow Effect in a Geothermal Loop, Doklady Physics, 2020, 65, 128-130].

- Cui P., Yang W., Zhang W., Zhu K., Spitler J. D., Yu M. Advances in ground heat exchangers for space heating and cooling: Review and perspectives, Energy and Built Environment, 2024, 5,255-269.

- Zhang W., Li W., Sorensen B. R., Cui P., Man Y., Yu M., Fang Z. Comparative analysis of heat transfer performance of coaxial pipe and U-type deep borehole heat exchangers, Geothermics, 2021, 96, 102220.

- Wang Z.H., Wang F.H., Liu J. Field test and numerical investigation on the heat transfer characteristics and optimal design of the heat exchangers of a deep borehole ground source heat pump system, Energy Convers. Manag., 2017, 153, 603-615.

- Deng J. W., Wei Q. P., Liang M. Field test on energy performance of medium-depth geothermal heatpump systems (MD-GHPs), Energy Build., 2019, 184, 289-299.

- Bu X.B., Ran Y.M., Zhang D.D. Experimental and simulation studies of geothermal single well for building heating, Renew. Energy, 2019, 143, 1902-1909.

- Nian Y.L., Cheng W.L., Yang X.Y. Simulation of a novel deep ground source heat pump system using abandoned oil wells with coaxial ВНЕ, Int. J. HeatMass Transf., 2019, 137, 400-412.

- Zhang F.F., Yu M.Z., Sorensen B.R. Heat extraction capacity and its attenuation of deep borehole heat exchanger array, Energy, 2022, 254, 124430.

- Cai W.L., Wang F.H., Jiang J.H. Long-term performance evaluation and economic analysis for deep borehole heat exchanger heating system in weihe basin, Front. Earth Sci., 2022, 10, 806416.

- Park H., Lee S-R., Yoon S. Jung-Chan Choi Evaluation of thermal response and performance ofPHC energy pile: Field experiments and numerical simulation, Applied Energy, 2013, 103, 12-24.

- Cao Z., Zhang G., Liu Y., Zhao X., Li C. Influence of backfilling phase change material on thermal performance of precast high-strength concrete energy pile, Renewable Energy, 2022184, 374-390.

- Журмилова И. А., Штым А. С. Теплофизические свойства увлажненного песка - наполнителя для скважин с грунтовыми теплообменниками, Вестник Инженерной школы Дальневосточного федерального университета, 2017, 2, 100-109. [Zhurmilova I.A., Shtym A. S. Thermophysical properties of the moistened sand used as filler for boreholes with ground heat exchangers, Vestnik Inzhenernoi shkoly DVFU, FEFU: School of Engineering Bulletin, 2017, 2, 100-109 (inRus.)].