Интенсивность положительного фототропизма у некоторых гидробионтов в естественной среде обитания

Автор: Николаева Наталья Евгеньевна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Зоология

Статья в выпуске: 1, 2015 года.

Бесплатный доступ

Проведено изучение фототропизма у пресноводных гидробионтов в полевых условиях. Разработан новый подход к изучению фототропизма у водных беспозвоночных с использованием светоловушек. Было показано, что знак и интенсивность реакции подвержены значительным колебаниям. Установлено, что реакция фототропизма у гидробионтов связана с особенностями их биологии и имеет приспособительное значение. Наиболее тесная связь обнаружена с местом обитания, характером питания и способом дыхания, что свидетельствует о том, что свет для них выполняет сигнальную функцию и выступает как признак поверхности водоема или открытой воды.

Фототропизм, фототаксис, гидробионты, реакция на свет, светоловушка, светодиоды

Короткий адрес: https://sciup.org/146116568

IDR: 146116568 | УДК: 591.185.6

Текст научной статьи Интенсивность положительного фототропизма у некоторых гидробионтов в естественной среде обитания

Введение. Большинство исследований движения на свет беспозвоночных животных проводилось в двух направлениях: (1) изучение фототропизма у наземных беспозвоночных, главным образом летающих насекомых и (2) выявление роли света при осуществлении суточных вертикальных миграций морскими планктонными ракообразными. Вопросы фототропизма животных, обитающих в мелководных пресных водоемах, остаются малоизученными, а имеющаяся разрозненная информация не дает целостного представления об их фотоориентационном поведении.

Беспозвоночные животные являются неотъемлемой частью любого водоема, их значение в организации его экосистемы велико. Они занимают главнейшее место в трофической структуре водоемов, участвуют в деструкции органического вещества и играют ваожную роль в формировании качества воды.

Особенности реакции фототропизма у разных видов отражают роль света как экологического фактора, определяющего условия жизнедеятельности данных гидробионтов. В результате, исключительно актуальным представляется изучение этой реакции и ее роли в структуре сложных взаимоотношений организмов со средой. Данная статья посвящена изучению причин и особенностей фототропизма пресноводных беспозвоночных небольших стоячих водоемов.

Вестник ТвГУ. Серия "Биология и экология". 2015. № 1

Методика. Основную часть исследований проводили в двух небольших стоячих водоемах Калининского р-на Тверской обл. (д. Пуково, д. Ферязкино) с 2004 по 2010 г. Специально для исследований была разработана новая методика с применением подводных светоловушек. В экспериментах было использовано три модели ловушек, из них две - оригинальной конструкции (Николаева, 20076, 2008, 2009). Источником света служили светодиоды белого света (Николаева, 2005, 2007а). Светоловушку устанавливали с 23.00 до 04.00 ч. под поверхностью воды. Контрольные сборы осуществляли аналогичной ловушкой без света и водным сачком.

За период исследований светоловушками было собрано 78 видов насекомых, моллюсков и водяных клещей общим количеством более 50 тыс. экз. Часть материала была определена специалистами соответствующих направлений. В некоторых случаях, когда определение до вида было затруднено или подсчет видов по отдельности не представлялся возможным, животные объединялись в группы, включающие один род или семейство. При математической обработке каждая из таких систематических категорий учитывались как одна единица.

Заключения об интенсивности положительного фототропизма были сделаны на основании сравнений между уловами, произведенными ловушкой со светом и водным сачком. Несмотря на различия при использовании разных методов лова, путем сравнения этих результатов мы пытались оценить относительную степень положительного фототропизма для разных видов. В случае регулярного превышения количества представителей какого-либо вида в светоловушке над их количеством в уловах сачком мы выдвигали предположение о выраженном положительном фототропизме у данного вида. Всего было проведено сравнение результатов 70 полевых экспериментов 2004-2010 гг.

Для обработки и анализа результатов использовались программы Microsoft Excel 2003 (Microsoft Corporation) и Statistica 6.0 (StatSoft, Inc.). Так как распределение значений в результатах уловов отличалось от нормального, вместо среднего значения рассчитывалась медиана (Me). Для оценки статистической значимости результатов использовали непараметрические критерии - коэффициенты Манна-Уитни и Вилкоксона. В качестве порогового уровня статистической значимости было принято значение р<0,05. Для исследования связи между результатами применяли ранговый коэффициент корреляции Спирмена. Для сравнения видового состава уловов - коэффициент сходства Серенсена.

При выборе терминологии мы придерживались классификации Г.А. Мазохина-Поршнякова (Мазохин-Поршняков, 1977), согласно которой фототропизм - целенаправленный двигательный акт,

Вестник ТвГУ. Серия "Биология и экология". 2015. № 1 мотивированный внутренним состоянием организма, ориентирующим фактором для которого является свет.

Результаты. При оценке количественного соотношения представителей разных видов животных в сборах, произведенных светоловушкой и сачком в один и тот же день в 66 случаях из 70 (94%) характеристики сравниваемых групп совпадают на уровне значимости более 0,05 (по коэффициенту Манна-Уитни); статистически достоверные различия между уловами в этом случае отсутствуют. При сравнении видового состава этих уловов выявлено сходство - в среднем 0,74 по коэффициенту Серенсена. Данные показатели свидетельствуют о сходстве результатов, полученных двумя методами сбора, хотя корреляции в большинстве случаев (71%) между ними не прослеживается.

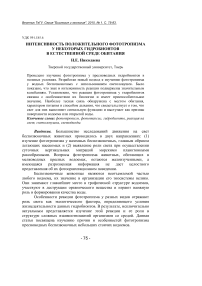

Для анализа интенсивности положительного фототропизма нами было отобрано 47 видов и других систематических групп, представленных достаточным для статистической обработки количеством экземпляров - от 26 до 10820 (табл. 1). При этом по каждому из водоемов рассчитывалась медиана значений результатов уловов за период 2004-2010 гг.

Таблица 1

Количество гидробионтов, собранных светоловушками в полевых условиях (от общего количества собранных особей)

|

№ п/п |

Представители (вид, род, семейство) |

6 « О . у co О |

o' co “ cl ri |

о о У и . ri |

|

1 группа |

||||

|

1. |

Trichoptera (куколки) |

32 |

100 |

— |

|

2. |

Hydrachnidia (личинки) |

3283 |

— |

99,1 |

|

3. |

Acilius sulcatus Linnaeus (личинки) |

61 |

— |

94,5 |

|

4. |

Diplodontus despiciens Muller |

80 |

92,3 |

— |

|

5. |

Dytiscus circumcinctus Ahrens (личинки) |

179 |

91,1 |

89,5 |

|

6. |

Haliplus fulws Fabricius |

58 |

— |

89,7 |

|

7. |

Arrenurus spp. (нимфы) |

179 |

88,7 |

89,7 |

|

8. |

Sigara (Retrocorixa) semistriata Fieber |

141 |

— |

86,2 |

|

9. |

Fiona carnea Koch |

1105 |

— |

85,8 |

|

10. |

Ilyocoris cimicoides Linnaeus (личинки) |

448 |

82,0 |

— |

|

11. |

Haliplus con fin is Stephens |

26 |

— |

80,0 |

|

12. |

Fiona nodata Muller |

1001 |

— |

79,0 |

|

13. |

сем. Ceratopogonidae (личинки) |

501 |

92,0 |

63,2 |

|

14. |

Haliplus ruficollis De Geer |

592 |

74,7 |

78,7 |

|

15. |

Fiona spp. (нимфа) |

1124 |

64,5 |

79,8 |

|

16. |

Hesperocorixa sahib ergi Fieber |

315 |

— |

72,0 |

Вестник ТвГУ. Серия "Биология и экология". 2015. № 1

|

№ п/п |

Представители (вид, род, семейство) |

o' e R О . И м а О |

о У а |

о О а |

|

17. |

Plea minutissima Leach |

411 |

66,8 |

— |

|

18. |

Berosus luridus Linnaeus |

193 |

65,7 |

62,9 |

|

19. |

Notonecta glauca Linnaeus (личинки) |

219 |

68,4 |

60,0 |

|

20. |

Lestes virens Charpentier |

1112 |

61,5 |

— |

|

21. |

Diptera (куколки) |

330 |

90,0 |

41,8 |

|

22. |

сем. Chaoboridae (личинки) |

6236 |

79,0 |

48,0 |

|

23. |

Segmentina montgazoniana Borguignat |

2263 |

95,1 |

26,3 |

|

24. |

Arrenurus globator Muller |

691 |

69,0 |

42,4 |

|

25. |

A men urns forpicatus Neuman |

147 |

61,5 |

39,4 |

|

26. |

сем. Corixidae (личинки) |

686 |

27,9 |

63,3 |

|

2 группа |

||||

|

27. |

Triaenodes bicolor Curtis (личинки) |

805 |

57,7 |

— |

|

28. |

Lymnaea stagnalis Say |

332 |

56,9 |

— |

|

29. |

Hygrotus inaequalis Fabricius |

105 |

— |

55,1 |

|

30. |

Eylais sp. |

231 |

— |

54,9 |

|

31. |

Porhydrus lineatus Fabricius |

204 |

57,5 |

48,6 |

|

32. |

Lestes sponsa Hansemann |

732 |

54,4 |

50,9 |

|

33. |

подсем. Chironominae (личинки) |

6955 |

56,0 |

48,2 |

|

34. |

Arrenurus buccinator Muller |

435 |

— |

49,0 |

|

35. |

подсем. Colymbetinae (личинки) |

61 |

— |

48,9 |

|

36. |

Graptodytes pictus Fabricius |

55 |

— |

44,7 |

|

37. |

Graptodytes granularis Linnaeus |

161 |

40,0 |

47,5 |

|

38. |

Agabus undulatus Schrank (личинки) |

80 |

— |

40,0 |

|

39. |

Sympetrum flaveolum Linnaeus |

202 |

41,7 |

34,1 |

|

40. |

Sympetrum danae Sulzer |

325 |

35,0 |

26,8 |

|

41. |

Sympetrum vulgatum Linnaeus |

172 |

21,4 |

27,9 |

|

42. |

Hyphydrus ovatus Linnaeus (личинки) |

588 |

56,0 |

9,3 |

|

43. |

Planorbis planorbis Linnaeus |

3738 |

45,8 |

14,9 |

|

44. |

Anisus perezi Graells in Dupui |

200 |

37,5 |

5,7 |

|

3 группа |

||||

|

45. |

Lymnaea lagotis Schrank |

1046 |

16,8 |

9,9 |

|

46. |

Coenagrion sp. |

433 |

14,6 |

10,3 |

|

47. |

Cloeon dipterum Linnaeus |

10820 |

13,6 |

8,1 |

Примечание. Виды расположены по группам, в порядке убывания положительного фототропизма.

Интенсивность фотореакции у многих гидробионтов оказалась сильно изменчивой, однако животных удалось разделить на три группы. Были приняты следующие диапазоны значений: 1-ая группа - хорошо

Вестник ТвГУ. Серия "Биология и экология". 2015. № 1 выраженный положительный фототропизм - уловы светоловушкой составляют более 60% (Ме>60%) от общего объема улова (светоловушка + сачок); 2-ая группа - положительный фототропизм средней степени выраженности - 60%> Me >20%; 3-я группа - слабый положительный фототропизм или отсутствие реакции на свет -7Ие<20%. В случае расхождения показателей у представителей одного вида, но взятых из разных водоемов, предварительные выводы были сделаны на основании большего из значений, как возможности достижения данного уровня положительной фотореакции видом в конкретных условиях.

По результатам проведенных сравнений, в значительной степени в обоих исследованных водоемах привлекались светом и были отнесены к 1-ой группе следующие организмы: личинки равнокрылых стрекоз (Lestes virens); полужесткокрылые (Hesperocorixa sahlbergi, Sigara semistriata, Ilyocoris cimicoides, лич.; Plea minutissima, Notonecta glauca, лич.); хищные личинки жесткокрылых (Dytiscus circumcinctus, лич., Acilius sulcatus, лич.), имаго жесткокрылых сем. Halipliidae (Haliplus ruficollis, Haliplus confinis, Haliplus fuhus) и сем. Hydrophyllidae (Berosus luridusy куколки ручейников; личинки двукрылых сем. Ceratopogonidae; водяные клещи (Fiona carnea, Fiona nodata, Diplodontus despiciensy нимфы и личинки водяных клещей (Arrenurus spp., нимфы, Fiona spp., нимфы, Hydrachnidia, лич.).

Высокие показатели положительной фотореакции только по одному из водоемов и средние значения по другому показали: полужесткокрылые (сем. Corixidae, лич.); куколки двукрылых (сем. Culicidae, Chaoboridae, Chironomidae); личинки двукрылых (сем. Chaoboridae); водяные клещи (Arrenurus globator, Arrenurus forpicatusy моллюски (Segmentina montgazonianay

Ко 2-ой группе co средним уровнем положительного фототропизма были отнесены: личинки равнокрылых стрекоз (Lestes sponsa); личинки разнокрылых стрекоз (Sympetrum flaveolum, Sympetrum vulgatum, Sympetrum danae); хищные личинки жесткокрылых (подсем. Colymbetinae, лич., Agabus undulatus, лич.); имаго мелких видов жесткокрылых сем. Dytiscidae (Graptodytes granularis, Graptodytes pictus, Porhydrus lineatus, Hygrotus inaequalisy личинки ручейников (Triaenodes bicolory личинки двукрылых подсем. Chironominae; водяные клещи (Eylais sp., Arrenurus buccinatory моллюски (Lymnaea stagnalisy

В промежуточную группу между 2-ой и 3-й группой попали три вида, имеющие сильно различающиеся показатели для разных водоемов: личинки жесткокрылых Hyphydrus ovatus; моллюски Planorbis planorbis и Anisus perezi.

К 3-й группе были отнесены следующие виды: личинки поденок Cloeon dipterum; младшие возрастные стадии личинок равнокрылых стрекоз Coenagrion sp.; водомерки Gerris spp., лич.; личинки жуков

Вестник ТвГУ. Серия "Биология и экология". 2015. № 1

Haliplus spp., лич.; личинки двукрылых подсем. Tanypodinae; моллюски Lymnaea lagotis.

При сравнении данных двух водоемов по 27 общим видам, сходные результаты (разность медиан менее 25%) показали 19 видов: Cloeon dipterum, Sympetrum flaveolum, Sympetrum vulgatum, Sympetrum danae, Lestes sponsa, Coenagrion sp., Dytiscus circumcinctus, Graptodytes granularis, Berosus luridus, Haliplus ruficollis, Porhydrus lineatus, Arrenurus forpicatus, Arrenurus spp., нимфа, Fiona spp., нимфа, подсем. Chironominae, подсем. Tanypodinae, Lymnaea lagotis, Notonecta glauca и Gerris sp., лич. Из них стабильные результаты в пределах каждого из водоемов (разность значений за разные годы не более 25 %) показали 14 видов: Cloeon dipterum, Sympetrum vulgatum, Lestes sponsa, Coenagrion sp., Dytiscus circumcinctus, Graptodytes granularis, Berosus luridus, Porhydrus lineatus}, Arrenurus forpicatus, Arrenurus spp., нимфа, Fiona spp., нимфа, подсем. Tanypodinae), Lymnaea lagotis, Gerris sp. лич.

Пять видов характеризовались варьирующими показателями фотореакции в одном из водоемов - Sympetrum flaveolum, Sympetrum danae, Haliplus ruficollis или в обоих водоемах - подсем. Chironominae, Notonecta glauca.

Почти все виды, показавшие значительный различия в результатах между двумя водоемами (разность медиан более 25%), имели большие колебания фотореакции и по результатам, полученным в пределах каждого из водоемов: отряд Diptera, кук.; сем. Corixidae, лич.; сем. Chaoboridae, лич., или одного из них: Hyphydrus ovatus, лич.; сем. Ceratopogonidae, лич., Arrenurus globator. Только один вид по результатам проведенных экспериментов обладал устойчивой реакцией в пределах каждого из водоемов - Planorbis planorbis.

Обсуждение. Естественно, что показатели интенсивности положительного фототропизма будут лежать в широких пределах, что и было получено в наших исследованиях. Однако наибольший диапазон колебаний наблюдался у видов с умеренно выраженным положительным фототропизмом, таких как Sympetrum flaveolum, Sympetrum danae, Planorbis planorbis, Segmentina montgazoniana, Arrenurus globator, подсем. Chironominae, сем. Chaoboridae, сем. Ceratopogonidae, сем. Corixidae, лич. По-видимому, именно для данной группы животных знак и интенсивность фотореакции в большей степени, чем для других видов, является лишь одной из форм приспособительного поведения, не имеет постоянного значения, зависит от конкретных условий обитания и меняется в зависимости от конкретных потребностей организма.

Для конкретизации результатов с двумя видами {Planorbis planorbis, Segmentina montgazoniana} нами были проведены дополнительные эксперименты в лабораторных условиях при контролируемых характеристиках среды и с ограниченным количеством

Вестник ТвГУ. Серия "Биология и экология". 2015. № 1

объектов. В результате лабораторных экспериментов с Planorbis planorbis было подвержено, что катушки обладают умеренным положительным фототропизмом, но предпочтение освещенных участков у экземпляров из водоема д. Ферязкино действительно выражено сильнее (Николаева, 2010). Результаты данных экспериментов совпадают с результатами полевых исследований (д. Ферязкино - 45,8%, д. Пуково - 14,9%). Моллюски Segmentina montgazoniana во время лабораторных экспериментов активно и быстро передвигались как в направлении источника света, так и от него, но в результате общий сдвиг происходил главным образом от света. В условиях светоловушки, где обратный выход затруднен, большая часть привлеченных сегментин остается внутри, следовательно, их количество в большей степени будет зависеть от доступности проникновения внутрь ловушки. Этим вероятно и объясняются значительные различия в результатах по двум водоемам (д. Ферязкино -95,1%, д. Пуково - 26,3%).

Для водяного клеща Arrenurus globator, составлявшего в наших исследованиях в сборах светоловушкой от 39,5 до 90,7%, в некоторых работах был зафиксирован отрицательный фототропизм (Bottger, 1962, цит. по: Алексеев, Флеров, 1972), что говорит о еще большем диапазоне значений проявляемой им фотореакции.

Относительно представители подсемейства Chironominae следует отметить, что они относились к нескольким видам, а как было показано ранее (Заболоцкий, 1939; Алексеев, Флеров, 1972), фототропизм у личинок хирономид разных видов значительно отличается и сильно зависит от местообитания (бентос, минирующие формы и т.д.), от наличия гемоглобина, от возрастной группы и времени года. В наших исследованиях подавляющее большинство личинок хирономид с положительным фототропизмом относились к младшим возрастным категориям или были лишены гемоглобина, с наличием которого становится возможным проявление устойчивого отрицательного фототропизма. Личинки семейства Chaoboridae относились к одному виду, но также в большинстве случаев принадлежали к младшим возрастам, у которых и в других исследованиях (La Row, 1971; Swift, Forward, 1982) был отмечен положительный фототропизм, постепенно, с возрастом, сменяющийся отрицательным.

Наиболее тесная связь реакции на свет была обнаружена с местом обитания, питанием и способом дыхания животных. У видов, активно плавающих в толще воды, уровень положительного фототропизма оказался намного выше, чем у бентосных. У дышащих атмосферным кислородом положительный фототропизм выше, чем у животных с жаберным дыханием. При этом, чем больше потребность в кислороде или чем менее совершенны органы дыхания, тем ярче проявляется положительная фотореакция. У хищников степень

Вестник ТвГУ. Серия "Биология и экология". 2015. № 1 положительного фототропизма выше, чем у растительноядных видов, и тем более выше, чем у детритофагов. Причем у хищников наблюдается зависимость от местообитания их пищевых объектов - питающиеся планктоном предпочитают более освещенные места, чем питающиеся бентосными видами. Наблюдаемая сильная зависимость от стадии развития животного объясняется изменением его биологии и, следовательно, потребностей объекта.

Заключение. Фотореакция у многих из исследуемых видов гидробионтов оказалась сильно изменчива и отличалась как в пределах одного водоема, так и при сравнении результатов по двум водоемам, однако животных удалось условно разделить на три группы с различной степенью выраженности положительного фототропизма. Принадлежность к группе оказалась тесно связана с особенностями биологии. В наибольшей степени обнаружена связь фототропизма с местом обитания, характером питания и способом дыхания животных, что свидетельствует о том, что свет для них выполняет сигнальную функцию и выступает как признак поверхности водоема или открытой воды.

Николаева Н.Е. Интенсивность положительного фототропизма у некоторых гидробионтов в естественной среде обитания / Н.Е. Николаева // Вести. ТвГУ. Сер. Биология и экология. 2015. № 1. С. 75-83.

Список литературы Интенсивность положительного фототропизма у некоторых гидробионтов в естественной среде обитания

- Алексеев В.А., Флеров Б.А. 1972. Действие фенола на фотореакцию и устойчивость Chironomus plumosus и Limnochares aquaticus//Биол. внутр. вод. Инф. бюл. № 13. С. 33-37.

- Заболотский А.А. 1939. Термо-и фототаксисы личинок Chironomidae//Зоол. журн. Т. 18. Вып.6. С.976-986.

- Мазохин-Поршняков Г.А. 1977. Руководство по физиологии органов чувств насекомых. М.: Изд-во МГУ. 223 с.

- Николаева Н.Е. 2005. Возможности использования светодиодов (LED) в качестве источника света в подводной светоловушке для изучения гидробионтов//Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. Вып. 1. С. 103-107.

- Николаева Н.Е. 2007а. Применение светодиодов (LED) для привлечения гидробионтов в подводные светоловушки//Сб. науч. тр. по материалам междунар. науч.-практ. конф. «Современные направления теоретических и прикладных исследований» (Одесса, 15-25 марта 2007 г.). Т. 20. Биология. Сельское хозяйство. С. 11-14.

- Николаева Н.Е. 2007б. Сравнительный анализ эффективности работы трех моделей подводных светоловушек для сбора и изучения гидробионтов//Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. Вып. 5. С. 119-123.

- Николаева Н.Е. 2008. Новая конструкция подводной светоловушки и ее использование для сбора гидробионтов//Зоол. журн. Т. 87. № 9. С. 1134-1136.

- Николаева Н.Е. 2009. Основные конструкции подводных светоловушек, предназначенных для сбора и изучения беспозвоночных и позвоночных животных//Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. Вып. 16. С. 70-88.

- Николаева Н.Е. 2010. Изменение фототаксиса у моллюска Planorbis planorbis под влиянием некоторых факторов внешней среды//Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. Вып. 20. С. 37-44.

- La Row E. 1971. Response of Chaoborus (Diptera: Chaoboridae) larvae to different wavelengths of light//Ann. Entomol. Soc. Amer. V. 64. №2. P. 461-464.

- Swift M.C., Forward R.B. 1982. Photoresponses of second-instar Chaoborus larvae//J. Insect Physiol. V. 28. № 2. P. 183-187.