Интерактивные методы обучения на уроках специализации

Автор: Анцыперов В.В., Горячева Н.Л.

Журнал: Физическое воспитание и спортивная тренировка @journal-fvist

Рубрика: Вопросы профессионального образования в сфере физической культуры и спорта

Статья в выпуске: 2 (12), 2015 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена вопросам применения интерактивных методов обучения на уроке специализации. Описаны способы их применения для подготовки будущих тренеров по виду спорта с развитием их творческого потенциала.

Интерактивное обучение, тренировка, средства подготовки, творческое развитие

Короткий адрес: https://sciup.org/140125634

IDR: 140125634

Текст научной статьи Интерактивные методы обучения на уроках специализации

Введение . Перестройка высшей школы выдвинула требования разработки новой концепции обучения. Резкое снижение престижности педагогического образования, введение новых предметов, изменения социально-экономических интересов молодежи усложнили условия подготовки специалистов, что, в свою очередь, изменило требования к технологии обучения их в вузе. В этих условиях эффективность и качество подготовки обучающихся во многом зависит от совершенства методологии и структуры обучения, от применения новых подходов профессорско-преподавательским составом в соответствии с новыми требованиями. В современных условиях подготовки специалистов необходима перестройка мышления преподавателя, овладение им новой интенсивной технологией обучения, применения передовых методов обучения, внедрения в практику прогрессивных методов построения учебного процесса.

Высшая школа должна готовить в первую очередь хорошего специалиста широкого профиля с целенаправленным самостоятельным углублением знаний через научно-практическую деятельность. Особенностью деятельности тренера, учителя физической культуры при решении разнообразных профессиональных задач требует от него проявления не только теоретических знаний, но и двигательного творчества [2].

Подобная деятельность выражается в способности качественно разучить новое упражнение, установить двигательные ошибки, своевременно и правильно исправить их. Ну и, конечно, специалист должен уметь оказывать помощь и страховать. Поэтому, уже в стенах вуза он должен быть научен практическим методам применения получен- ных знаний. Для этого уже в стенах вуза будущий специалист должен пройти практическую адаптацию в условиях, приближенных к производству, с тем, чтобы самому усвоить всю широту спектра требований к профессии. При этом надо исходить не из ложной предпосылки давать формально будущему специалисту значительную по объему информацию, а из важнейшего принципа - творчески применять полученные знания, воспитывать вкус в самостоятельном применении своих знаний на практике. Этого возможно достигнуть лишь строгой и взвешенной регламентацией постепенного вовлечения в творческий процесс практического применения полученных знаний, начиная с элементарных вещей, но обязательно через деятельность самого студента. В подобной ситуации критерием качества знаний студентов должна являться успешность их применения при решении практических задач.

Подготовка студента ИФК к практической деятельности ведется в основном через теоретическое обучение. А практически он действует в основном как спортсмен. В результате происходит «подмена ценностей»: вместо тренерской деятельности студент неосознанно готовится лишь к спортивно-двигательной деятельности. Студенты не умеют комплексно использовать полученные знания на практике, поэтому выпускники институтов оказываются слабо подготовленными к работе, даже имея полный набор знаний, теряются при встрече с первыми трудностями.

Актуальной проблемой подготовки будущих специалистов по физической культуре и спорту является поиск эффективных путей органической связи обучения в вузе с практической деятельностью, приближение содержания и методики подготовки к реальным условиям работы тренера-преподавателя в вузе, в школе, в спортивном обществе [1].

Методика исследования . В исследованиях приняли участие студенты специализации спортивная акробатика. В уроке широко применялись методы активного и интерактивного обучения. Для практической реализации полученных знаний привлекались учащиеся ДЮСШОР № 10.

Результаты исследования и их обсуждения. Учитывая все вышесказанное, с целью повышения профессионально-педагогического мастерства студентов нами были разработаны и апробированы новые «хорошо забытые старые» методы обучения. Они, по нашему мнению, должны помочь студентам в рациональной организации и практическом применении на практике знаний, накопленных на предыдущих занятиях.

Первоначально при прохождении практического материала серьезное внимание уделялось разбору методики обучения упражнениям. Студентам в процессе занятий сообщалась классическая схема обучения. Первым шагом является создание общего представления о движениях при выполнении упражнения. Определение двигательного состава всегда начинается с описания исходного положения и завершается определением конечной позы упражнения. Установление состава движений может проводиться в форме логических рассуждений о последовательности и сочетании движений, в результате выполнения которых получается упражнение, например, кувырок вперед.

Для контроля за подготовкой к занятию студентами были заведены тетради, где они фиксировали всю необходимую информацию по технике выполнения и методике обучения упражнениям. Студент, начиная с первого курса, в течение всего срока обучения должен фиксировать в ней нужные и важные материалы. Имея такую информацию, студент сможет подойти творчески к вопросу обучения детей акробатическим упражнениям.

В систематизации работы студента большую помощь оказывает, по мнению автора, специальная «творческая тетрадь» [3]. При ведении такой тетради, группируя в определенной последовательности свои записи и анализируя их, студенты приобретают навыки ведения самостоятельной практической работы.

Тетрадь состоит из пяти взаимозаменяемых блоков. Подробнее остановимся на четвертом пункте, который включает в себя следующие показатели.

1. Качество подготовки студентов к проведению занятия:

- уметь составить конспект занятия или оформить другую документацию и умение сформулировать цель и задачи занятия;

- материально-техническое обеспечение занятия;

- уметь проверить выполнение домашнего задания.

2. Качество организации и проведения занятия:

- уметь правильно выбрать средства, методы и формы проведения занятия;

- уметь поддерживать плотность занятия и правильно распределять время;

- уметь подбирать подводящие упражнения в зависимости от ошибки;

- уметь убедить занимающихся правильно выполнять задание;

- уметь быстро принимать оптимальное решение в случае возникших стрессовых ситуациях.

3. Педагогическое мастерство студента:

-

- уметь кратко, доходчиво и правильно объяснять и показывать элементы техники;

-

- уметь обучать элементам техники и целостному упражнению;

-

- уметь видеть, находить причину и исправлять ошибки;

-

- уметь подавать команды для построения и перестроения;

-

- умение дать образное сравнение;

-

- уметь оказать практическую помощь и страховку;

-

- анализировать и оценивать качество выполнения упражнения.

Освоив и записав в тетрадь схему методики обучения, студенты самостоятельно проводят практические занятия по освоению того или иного упражнения. К работе в качестве тренера студентов можно привлекать со второго курса, когда они получат основные знания по отбору и работе с юными спортсменами.

Для контроля за освоением студентами методики обучения упражнениям проводится блицигра [4]. Она позволяет определить знания студентов о последовательности применения подготовительных и подводящих упражнений. Игра позволяет не только уяснить последовательность освоения подводящих упражнений, но и контролировать и оценивать знания, формировать навыки и умения общения с людьми, отстаивать свою точку зрения. В качестве примера приведем блицигру при разучивании переворота назад (фляк).

Всем студентам предлагается перечень подводящих и подготовительных упражнений (Табл.1). Им необходимо самостоятельно из них выбрать и ранжировать в порядке значимости необходимые упражнения, которые направлены на последовательное освоение фляка.

После этого из числа студентов преподаватель формирует группы по 3-5 человек, и они приступают к обсуждению материала, коллективно расставляют упражнения в необходимой последовательности обучения и результаты заносят в таблицу. После этого им предлагается правильный вариант ответов. Далее идет определение правильности выполнения задания. По каждому подводящему упражнению подсчитывается абсолютная оценка между цифрой проставленной студентом и сообщенной преподавателем. Полученные результаты суммируются и на этом основании выставляются оценки как персонально студенту, так и бригадам. Данная игра позволяет студентам запоминать большое количество подводящих и подготовительных упражнений и последовательность их освоения.

Таблица 1

Последовательность применения подводящих упражнений

|

№ п/п |

Подводящие упражнения |

Индивидуальная оценка |

Групповая оценка |

Правильные ответы |

Индивидуальная ошибка |

Групповая ошибка |

Правильные ответы |

|

1 |

ИП-стоя. Прыжком назад падение на горку матов. |

5 |

1 |

1 |

4 |

0 |

|

|

2 |

Фляк в лонже. |

2 |

5 |

5 |

3 |

0 |

|

|

3 |

Фляк с помощью двух партнеров. |

3 |

4 |

4 |

1 |

0 |

|

|

4 |

Прыжок назад со взмахом рук. |

4 |

3 |

2 |

1 |

1 |

|

|

5 |

ИП-стоя. Наклонам назад мост. |

1 |

2 |

3 |

2 |

1 |

|

|

Сумма баллов |

16 |

8 |

|||||

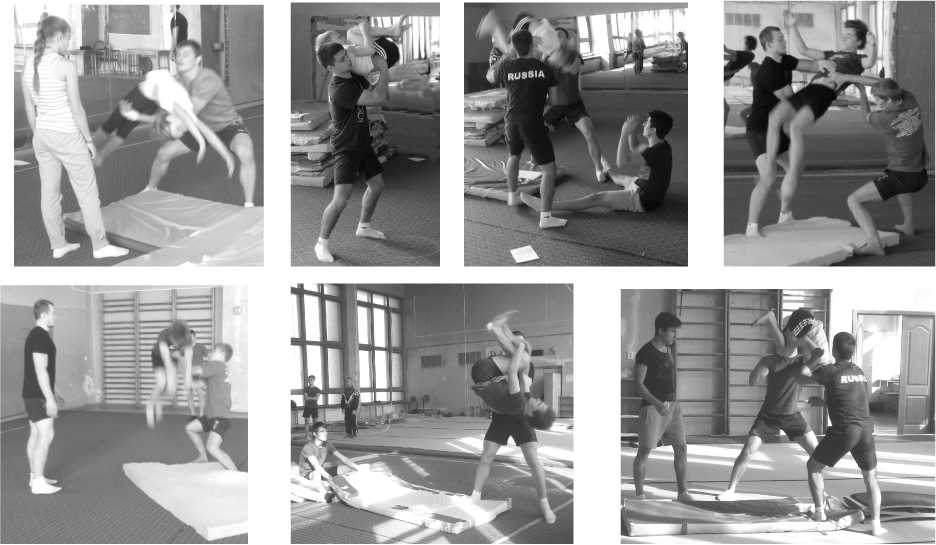

После освоения значительного количества упражнений студенты на практике апробируют полученные сведения сначала на своих однокурсниках, а потом уже и на детях. Тренировочное занятие студенты начинают традиционно с построения детей, сообщения задач и потом приступают к разминке (Рис. 1). Опыт проведения разминки у них уже имеется, так как ранее они этим занимались в течение двух семестров.

студентом

Серьезное внимание студенты уделяют качеству исполнения упражнений. В случае выполнения сложных движений в помощь проводящему подключаются другие студенты. После разминки студенты переходят непосредственно к обучению конкретным упражнениям. Для повышения эффективности процесса они заранее подготовили обучающую программу, в которой расписали последовательность подачи подготовительных

Рис. 1. Разминка, проводимая упражнений.

На представленной фотографии показана студентка, обучающая девочку подводящему

упражнению, выполняемому в стойке на руках. В случае применения сложных подводящих уп -ражнений или связанных с риском в помощь приходит другой студент.

Самое серьезное внимание в процессе обучения уделялось приемам помощи и страховки. Для этого студенты использовали самые разнообразные приемы, значительная часть которых представлена ниже на фотографиях (Рис. 2).

Рис. 2. Приемы помощи и страховки, выполняемые студентами

За всем процессом обучения наблюдал преподаватель. Он своевременно корректировал последовательность применения подводящих упражнений, указывал на ошибки, если их не замечали студенты, помогал правильно осуществлять страховку.

После завершения занятия студенты осуществляли саморазбор как положительных, так и неудач- ных моментов самостоятельной тренерской работы. Особое внимание обращалось на использование подводящих упражнений и эффективность их воздействия на ребенка. Подробно разбирается методика обучения упражнениям и, самое главное, – страховка и обеспечение безопасности детей при выполнении различных элементов.

Заключение. Таким образом, предлагаемые подходы подготовки будущих спе- циалистов по виду спорта с развитием их творческого потенциала, показали высокую эффективность их подготовки еще на студенческой скамье. Данные средства подготовки стимулируют студентов на такую деятельность, и способствует развитию индивидуального опыта творческой деятельности, позволяют заложить необходимый фундамент для формирования целостной, всесторонней, саморазвивающейся, активной личности, способной решать поставленные перед ним задачи на высоком профессиональном уровне.

Список литературы Интерактивные методы обучения на уроках специализации

- Анцыперов, В.В. Активные методы обучения на занятиях по специализации: уч.-метод. пособие/В.В. Анцыперов. -Волгоград: ВГАФК, 2003. -72 с.

- Виленский, М.Я. Педагогические основы формирования опыта творческой деятельности будущего учителя: учеб. пособие/М.Я. Виленский, С.Н. Зайцева. -М., 1993. -117 с.

- Корх, А.Я. Организация самостоятельной работы в физкультурных вузах (творческая тетрадь): метод. разраб. для студентов, слушателей повышения квалификации/А.Я. Корх, Е.Д. Скальская. -М., 1989. -50 с.

- Новые технологии обучения на ФПКП: теория, опыт, проблемы. Труды исследовательского центра. Кн.I. -М., 1991. -131 с.