Интерпретация ионограмм наклонного зондирования в приближении сферически-слоистой ионосферы

Автор: Ларюнин О.А., Подлесный А.В., Романовский О.А.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 4 т.1, 2015 года.

Бесплатный доступ

Ионограммы наклонного зондирования показывают, что трек ионограммы может иметь форму носа с характерной многолучевостью, где максимум соответствует максимальной применимой частоте. Однако ионограммы, полученные при зондировании на коротких трассах, имеют классический вид и внешне не отличаются от ионограмм вертикального зондирования. На основе геометрооптического (лучевого) подхода в изотропном приближении исследовано изменение структуры ионограммы при варьировании дальности зондирования вдоль Земли. Показано, что многолучевость в слоистой среде может иметь место при любой дальности распространения, отличной от нуля, однако на коротких трассах разрешить многолучевость в эксперименте не представляется возможным. Рассмотрены также возможности применения приближения сферически-слоистой ионосферы при зондировании на длинных радиотрассах (порядка тысяч километров). Проведено сравнение дальностно-частотных характеристик (ДЧХ), синтезированных в случае горизонтально-неоднородной ионосферы, заданной вдоль трассы моделью IRI-2012, а также в случае сферически-слоистой ионосферы, для которой высотный профиль не зависит от горизонтальной координаты и соответствует профилю IRI-2012 в средней точке трассы. Выявлено, что, несмотря на значительные изменения электронной концентрации вдоль трассы, ДЧХ в указанных двух случаях совпадают с точностью до долей процента таким образом, что вид ионограммы практически полностью определяется окрестностью средней точки радиотрассы.

Ионосфера, наклонное зондирование, ионограмма

Короткий адрес: https://sciup.org/142103583

IDR: 142103583 | УДК: 550.338.2 | DOI: 10.12737/13388

Текст научной статьи Интерпретация ионограмм наклонного зондирования в приближении сферически-слоистой ионосферы

В ряде предшествующих работ рассматривается вопрос восстановления электронной концентрации

ионосферы по данным наклонного зондирования (НЗ) на длинных радиотрассах. Так, например, в работе [Котович и др., 2006] решается задача вос- становления профиля электронной концентрации в средней точке трассы Хабаровск–Торы (длина трассы D=2297 км) по экспериментальным ионограммам. Используется метод Смита в предположении, что среда вдоль трассы сферически-слоистая. В работе [Михайлов, Грозов, 2013] предложен метод восстановления немонотонного высотного профиля электронной концентрации в средней точке трасс Хабаровск–Торы, Магадан–Торы (D=3042 км), Но-рильск–Торы (D=2097 км) по экспериментальным ионограммам также в предположении сферически-сло-истой ионосферы.

Экспериментальные данные НЗ ионосферы показывают, что трек ионограммы может иметь форму носа с максимумом, соответствующим максимальной применимой частоте (МПЧ) [Подлесный и др., 2013]. Однако ионограммы, полученные при зондировании на коротких трассах, не содержат «носа» и качественно не отличаются от ионограмм вертикального зондирования (ВЗ). ВЗ можно рассматривать как предельный случай НЗ при расстоянии между передатчиком и приемником, стремящемся к нулю.

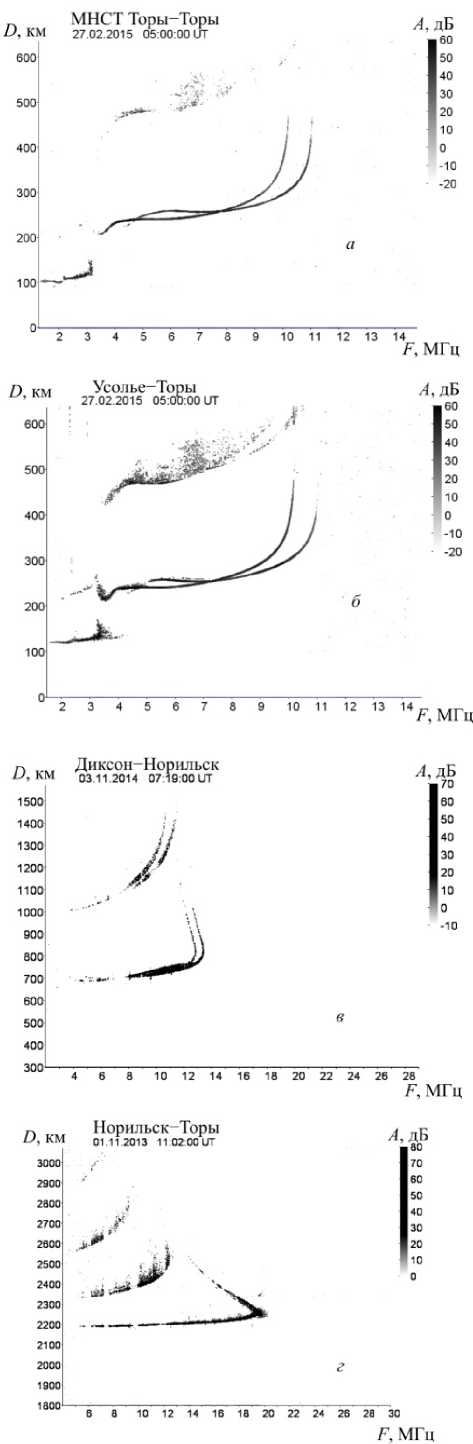

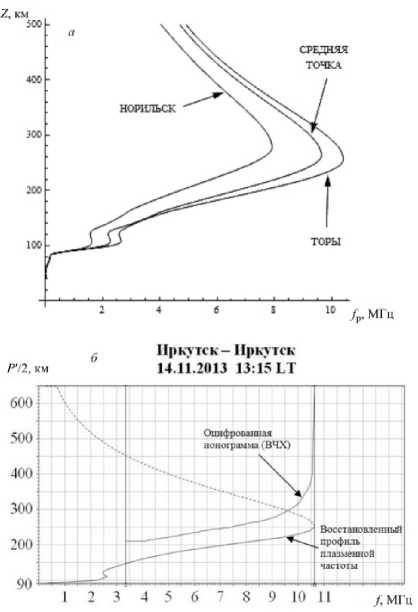

На рис. 1, а представлена типичная ионограмма ВЗ для спокойных ионосферных условий.

Под слабонаклонным (квазивертикальным) зондированием (СНЗ) обычно понимают зондирование на радиотрассах, длина которых не превышает 100– 200 км (например, на трассе Усолье–Торы, длина которой составляет 120 км, рис. 1, б [Подлесный и др., 2013]). Можно видеть, что ионограмма СНЗ качественно не отличается от ионограммы ВЗ.

Однако при увеличении длины трассы до нескольких сот километров наблюдается изменение структуры ионограммы (рис. 1, в , длина трассы D =540 км): появляется «нос» — часть трека в окрестности МПЧ, где имеет место многолучевость. Два значения группового пути на одной частоте соответствуют так называемым нижнему и верхнему лучам. Для длинных трасс (рис. 1, г , D =2097 км) «нос» становится более выраженным. Термин МПЧ обычно используется для НЗ, тогда как при ВЗ говорят о критической частоте.

В связи с этим возникает закономерный вопрос: при каких длинах радиотрасс происходит качественный переход, при котором ионограммы меняют свой вид?

Целью работы является анализ структуры ионограммы в зависимости от длины радиотрассы, а также оценка правомерности приближения сфериче-ски-слоистой ионосферы при численном синтезе.

СТРУКТУРА ИОНОГРАММЫ

В ЗАВИСИМОСТИ

ОТ ДЛИНЫ ТРАССЫ:

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Для пересчета высотно-частотной характеристики (ВЧХ) ВЗ h ʹ( f ) в дальностно-частотную характеристику (ДЧХ) НЗ широко используется метод кривых передачи, или метод Смита в его версии, учитывающей сферичность Земли [Котович и др., 2006; Smith, 1939; Chen et al., 1992], что становится актуальным при распространении радиоволн на длинных трассах.

Рис. 1. Экспериментальные ионограммы вертикального ( а ) и наклонного ( б , в , г ) зондирования

Так, зависимость h((f) при ВЗ связана с углом ф( f ) падения на слой при НЗ по закону

sin

ф( f ) = arctg

1 + hf - R

D )

2 R J

Г D cos

I 2 R

где D — дальность зондирования, R — радиус Земли.

Частота наклонного зондирования f НЗ ( f ), при которой луч отражается на той же высоте, что и луч при ВЗ на частоте f , определяется следующим образом:

f НЗ ( f ) =

k ( D ) f cos ф( f ) ,

где k ( D ) — коэффициент сферичности Земли как функция дальности трассы.

Зависимость k ( D ), согласно [Wieder, 1955], представляет собой возрастающую функцию: например, при D =500 км k =1.003, а при D =2000 км k =1.065.

Групповой путь распространения сигнала при НЗ задается выражением

Ионограмму (в виде набора точек) удобно представить как функцию h'(f), используя интерполяцию кубическими сплайнами. При этом окрестность критической частоты целесообразно экстраполировать функцией с вертикальной асимптотой, для чего была выбрана гипербола вида h(f)=uu +1/( a + bf) с асимптотой, проходящей через точку f кр =– f / b .

Данная экстраполяция позволит более точно находить «последнюю точку» [Котович и др., 2006] при расчете ДЧХ. Гипербола указанного вида содержит три неизвестных параметра и, соответственно, однозначно определяется по трем точкам, в качестве которых выбираются три последние точки синтезированной ионограммы ( f 1 , h ( 1 ), (f 2 , h ( 2) и (f3, h ( 3 ). Получившаяся в результате нелинейная система трех уравнений сводится к численному решению следующего уравнения относительно параметра b :

h 3 ' - h ’ x =

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™ ^^^^^™ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^> а (b) + bf 3 a (b) + bf /

где

Р Нз ( f ) = 2 R

sin ( ^( f )-ф( f ) ) sin ф( f )

где

a ( b ) = 2 x

bb 2 ( f l + f ) 2 - 4 ( b 2 f, f 2 )

+ b

h 2 - h ’ x f 2 - f.

- b ( f . + f 2 )

^( f )=

arcsin

Г R + h '( f )

I R

sin ф( f )

Соотношения (1)–(3) в совокупности с функцией k ( D ) позволяют для заданной дальности D построить зависимость P ' H3 f ) по функции h(ff,, полученной при ВЗ.

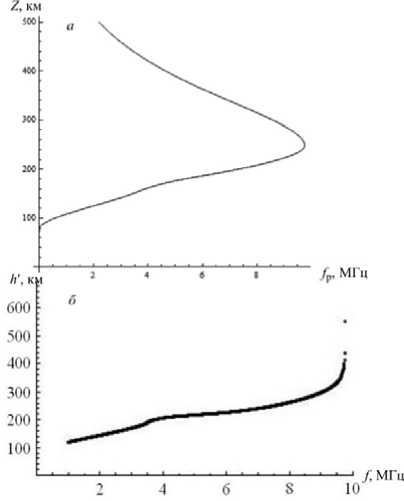

Рассмотрим модельный монотонный профиль электронной концентрации (рис. 2, а ). На рис. 2, б представлена соответствующая ионограмма ВЗ, синтезированная в изотропном приближении с шагом 0.01 МГц.

Рис. 2. Модельный профиль электронной концентрации ( а ) и синтезированная ВЧХ ВЗ ( б )

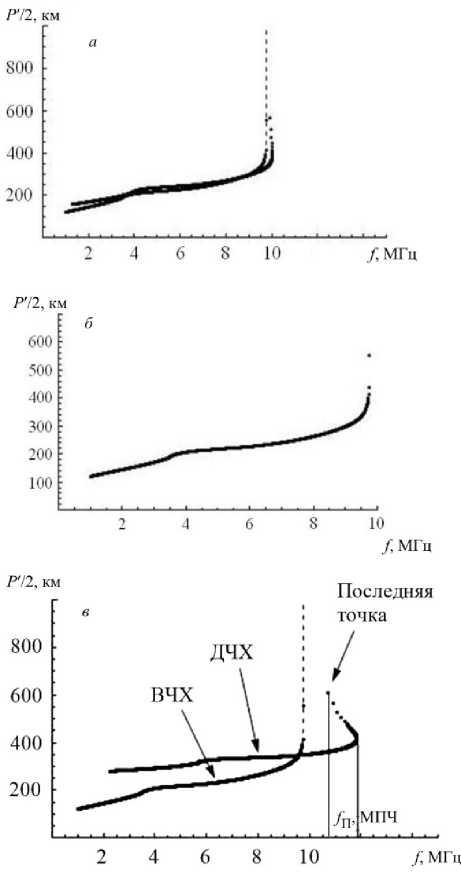

Так, расчеты дают критическую частоту f кр =9.767 МГц (рис. 3, штрихи) при последней точке на ионограмме ВЗ (рис. 2, б ) 9.760 МГц.

На рис. 3 совместно с ВЧХ ВЗ показаны пересчитанные ДЧХ для дальностей 200, 300 и 500 км соответственно. Можно видеть, что при D =200 км «нос» уже визуализируется, а при D =500 км он ярко выражен.

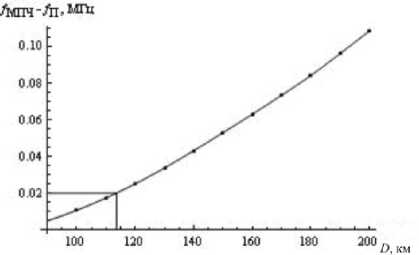

Очевидно, что при малых дальностях распространения (десятки километров) выделить «нос» будет невозможно: либо не позволит разрешающая способность экрана визуализации экспериментальной ионограммы, либо ширина «носа» не будет превышать шага ионозонда по частоте. Понимая под шириной «носа» Δ f разность между МПЧ и частотой f П , соответствующей последней точке ДЧХ (см. рис. 3, в ), построим зависимость Δ f от дальности распространения D и найдем, при каких значениях дальности разность Δ f превышает характерный шаг ионозонда по частоте, например, 20 кГц (рис. 4).

Искомая зависимость носит квазилинейный характер, при этом ширина «носа» начинает превышать шаг ионозонда по частоте при дальности около 113 км.

ПРИБЛИЖЕНИЕ СФЕРИЧЕСКИ-СЛОИСТОЙ ИОНОСФЕРЫ НА ДЛИННЫХ ТРАССАХ

Так как на расстояниях порядка тысяч километров ионосфера значительно меняется, возникает необходимость исследовать правомерность сфери-чески-слоистого приближения. Будем задавать распределение электронной концентрации на основе модели IRI-2012 [ ; Bilitza et al., 2012] с учетом гори-

Рис. 3. Дальностно-частотные характеристики для дальностей распространения: а — 200 км; б — 300 км; в — 500 км. Кривая со штрихами — ВЧХ, синтезированная для ВЗ

Рис. 4. Зависимость ширины «носа» от дальности распространения радиосигнала зонтальных градиентов вдоль трассы. Сглаживание по пространственным координатам выполняется с помощью кубической сплайн-интерполяции, которая обеспечивает непрерывность электронной концентрации и ее первой производной по координатам. Поставим задачу следующим образом: для заданной трассы (например, Норильск–Торы) сравним синтезированные ДЧХ для случаев горизонтальнонеоднородной среды (модель IRI) и сферически-слоистой ионосферы, когда высотный профиль не меняется вдоль трассы и представляет собой профиль IRI в средней точке данной трассы.

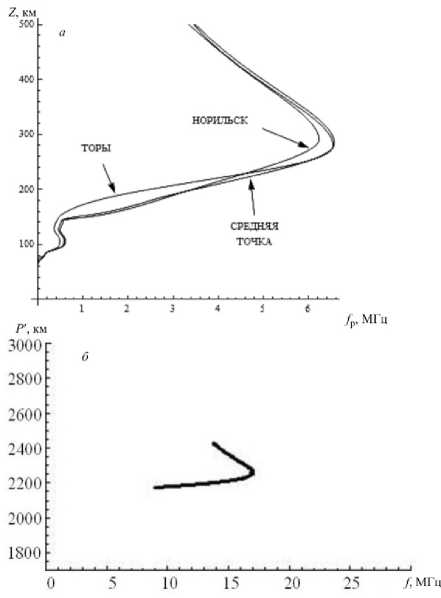

На рис. 5, а представлена типичная картина распределения электронной концентрации, когда высотный профиль в средней точке трассы является промежуточным между профилями на концах трассы. Отметим, что приведенный профиль IRI в с. Торы (рис. 5, а ) хорошо согласуется с экспериментальными данными ВЗ (рис. 5, б ) в Иркутске (расстояние Иркутск–Торы составляет 104 км): метод Хуанга–Райниша здесь дает высоту максимума профиля 254 км при критической частоте 10.64 МГц, тогда как для профиля IRI (рис. 5, а ) точка максимума находится на высоте 257 км при критической частоте 10.41 МГц.

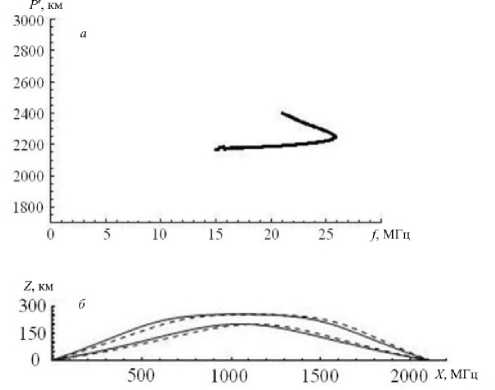

На рис. 6 представлены фрагменты ДЧХ, синтезированные для случаев как горизонтально-неоднородной, так и сферически-слоистой ионосферы с профилем, соответствующим средней точке трассы Норильск–Торы (рис. 5, а ). Две дальностно-час-тотные характеристики (рис. 6, а ) представлены на одном графике, однако различие между ними не визуализируется.

На рис. 6, б показаны верхний и нижний лучи, соответствующие частоте 23 МГц: для случая сфериче-ски-слоистой ионосферы траектории симметричны относительно центра трассы (сплошные линии), а в горизонтально-неоднородной среде (штрихи) имеет место асимметрия. Несмотря на визуально различимое

Рис. 5. Профили плазменной частоты на концах трассы Норильск–Торы и в ее средней точке 14 ноября 2013 г., 06:15 UT: а — модель IRI-2012; б — дигизонд DPS-4, Иркутск

Рис. 6. Фрагменты ДЧХ, синтезированные для случаев сферически-слоистой и горизонтально-неоднородной ионосферы ( а ). Верхний и нижний лучи для частоты 23 МГц ( б ): сплошная линия — сферически-слоистая ионосфера, штриховая линия — горизонтально-неоднородная среда (IRI-2012)

Рис. 7. Распределение электронной концентрации 1 ноября 2013 г., 11:00 UT: а — профили плазменной частоты; б — синтезированные ДЧХ

расхождение траекторий, групповой путь в обоих случаях практически совпадает (см. таблицу).

Групповой путь распространения сигнала

|

f =23 МГц |

P ′ , км, горизонтально-неоднородная среда IRI-2012 |

P ′ , км, сферически-слоистая среда |

Относительная погрешность, % |

|

Нижний луч |

2203.21 |

2203.85 |

0.03 |

|

Верхний луч |

2343.96 |

2340.84 |

0.13 |

Аналогичным образом было рассмотрено распределение электронной концентрации 1 ноября

2013 г. в 11:00 UT, которое можно отнести к нетипичным (рис. 7). Видно, что точки максимума для профилей IRI в с. Торы и в средней точке трассы практически совпадают.

В данном случае, равно как и в рассмотренном выше (рис. 6), профиль IRI в с. Торы хорошо соответствует профилю, полученному методом Хуанга– Райниша при ВЗ в Иркутске, однако синтезированная ионограмма НЗ (рис. 7, б ) несколько отличается от экспериментальной (см. рис. 1, г ): МПЧ различается более чем на 2 МГц. Аналогичная ситуация имеет место и в предыдущем случае: возможно, модель IRI неточно описывает электронную концентрацию на высоких широтах.

Однако верификация модели IRI не является целью настоящей работы; главный вывод состоит в том, что ДЧХ, синтезированные как для горизонтально-неоднородной ионосферы, так и для ионосферы сферически-слоистой с профилем, соответствующим средней точке трассы, опять практически совпали (рис. 7, б ): их различие не визуализируется и носит тот же порядок величины, что и приведенный в таблице.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспериментальные данные НЗ ионосферы показывают, что трек ионограммы может иметь форму носа с максимумом, соответствующим МПЧ. На ионограммах такого рода проявляется многолучевость в определенном диапазоне частот. Однако ионограммы, полученные при зондировании на ко-ротких трассах, не содержат «носа» и по виду не отличаются от ионограмм ВЗ. С помощью метода Смита было исследовано изменение трека ионограммы при увеличении дальности распространения. Показано, что «нос» может иметь место при любой дальности распространения, отличной от нуля. Однако на коротких трассах (порядка 100 км) для выделения «носа» не хватает разрешающей способности приборов.

Были рассмотрены возможности применения приближения сферически-слоистой ионосферы при зондировании на длинных радиотрассах (порядка тысяч километров). Проведено сравнение дальностно-час-тотных характеристик, синтезированных в случаях: а) горизонтально-неоднородной ионосферы, заданной вдоль трассы моделью IRI-2012; б) сферически-слоистой ионосферы, для которой высотный профиль не зависит от горизонтальной координаты и соответствует профилю в средней точке трассы согласно модели IRI-2012. Выявлено, что, несмотря на значительные изменения электронной концентрации вдоль трассы, ДЧХ в этих случаях совпадают с достаточно хорошей точностью: различие в групповом пути на фиксированной частоте не превышает доли процента. Таким образом, решающую роль при НЗ играет окрестность средней точки трассы, и методы восстановления высотного профиля электронной концентрации по экспериментальным ионограммам НЗ будут давать достаточно хорошие результаты в средней точке.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 14-05-00259.

Список литературы Интерпретация ионограмм наклонного зондирования в приближении сферически-слоистой ионосферы

- Котович Г.В., Ким А.Г., Михайлов С.Я. и др. Определение критической частоты fоF2 в средней точке трассы по данным наклонного зондирования на основе метода Смита//Геомагнетизм и аэрономия. 2006. Т. 46, № 4. С. 547-551.

- Михайлов С.Я., Грозов В.П. Peконструкция немонотонного высотного профиля плазменной частоты по данным наклонного зондирования ионосферы//Изв. вузов. Радиофизика. 2013. Т. 56, № 7. С. 443-457.

- Подлесный А.В., Брынько И.Г., Куркин В.И. и др. Многофункциональный ЛЧМ ионозонд для мониторинга ионосферы//Гелиогеофизические исследования. 2013. № 2 (4). С. 24-31.

- Bilitza D., Brown S.A., Wang M.Y., et al. Measurements and IRI model predictions during the recent solar minimum//J. Atmos. Sol-Terr. Phys. 2012. V. 86. P. 99-106.

- Chen J., Bennett J.A., Dyson P.L. Synthesis of oblique ionograms from vertical ionograms using quasi-parabolic segment models of the ionosphere//J. Atmos. Terr. Phys. 1992. V. 54, N 3/4. P. 323-331.

- Smith N. The relation of radio sky-wave transmission to ionosphere measurements//Proc. Inst. Radio Engrs. 1939. V. 27, N 5. P. 332-347.

- Wieder B. Some results of a sweep-frequency propagation experiment over an 1150 km east-west path//J. Geophys. Res. 1955. V. 60, N 4. P. 395-409.

- URL: http://omniweb.gsfc.nasa.gov/vitmo/iri2012_vitmo. html (accessed July 15, 2015).