Интерпретация масс-спектров ионизации воздуха при атмосферном давлении с высокой точностью измерения масс

Автор: Веренчиков А.Н., Макаров В.В., Подольская Е.П., Лютвинский Я.И., Апацкая М.В., Краснов Н.В., Хасин Ю.И.

Журнал: Научное приборостроение @nauchnoe-priborostroenie

Рубрика: Масс-спектрометрия для биотехнологии. Интерпретация данных, методология, применение

Статья в выпуске: 3 т.16, 2006 года.

Бесплатный доступ

Многоотражательный времяпролетный масс-спектрометр с разрешающей способностью более 20 000 использован для анализа состава ионов при ионизации лабораторного воздуха при атмосферном давлении. Массы ионов измерены с точностью порядка 1-2 ppm и в широком динамическом диапазоне - более 10^6 по отношению ко всему ионному составу и более 10^5 по отношению к мажорным пикам в спектре. Восстановлен элементный состав для большинства ионов. Все ионы интерпретированы как органические соединения, принадлежащие к разным классам. Обнаружены радикал-ионы, образующиеся вследствие процессов фрагментации в транспортном интерфейсе. Использовано удобное представление результатов на графике "масса-дефект массы" и показано образование периодических структур, отражающих особенности элементного состава.

Короткий адрес: https://sciup.org/14264454

IDR: 14264454 | УДК: 621.384.668.8:

Текст научной статьи Интерпретация масс-спектров ионизации воздуха при атмосферном давлении с высокой точностью измерения масс

Разработка многопролетных масс-спектрометров с высокой разрешающей способностью и точностью определения масс [1–3] открывает новые перспективы анализа сложных смесей. Высокая разрешающая способность от 30000 до 100000 позволяет выделить большое количество индивидуальных изобарных пиков. На основе точно измеренного значения молекулярной массы каждого пика становится возможным идентифицировать его элементный состав. В данной работе исследуются возможности новых приборов в приложении к идентификации ионов, образованных в коронном разряде при атмосферном давлении воздуха.

ференциальной откачки. В процессе транспортировки и с целью разрушения кластерных ионов до молекулярных производится возбуждение ионов методом управляемой фрагментации [6–8]. В ступени с промежуточным давлением газа и под воздействием электрического поля ионы при столкновении увеличивают свою внутреннюю энергию. Степень фрагментации ионов зависит от напряженности поля и может варьироваться от разрушения слабых ван-дер-ваальсовых связей в кластерах до разрыва ковалентных связей. В данном эксперименте спектры записаны в двух характерных режимах управляемой фрагментации — мягком и жестком.

Следующая ступень дифференциальной откачки содержит транспортный радиочастотный квадруполь с характерным давлением газа порядка

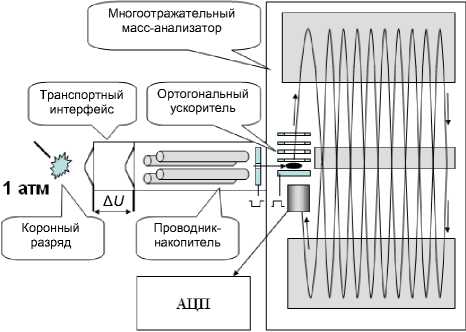

СХЕМА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

Схема экспериментальной установки представлена на рис. 1. Использовался планарный многоотражательный масс-спектрометр, описанный в работе [3]. Прибор состоит из источника ионов с ионизацией в коронном разряде (API); интерфейса с газонаполненным радиочастотным квадруполем и линзовой системой; ортогонального ускорителя и планарного многоотражательного масс-анализатора.

При ионизации в коронном разряде при атмосферном давлении в результате ряда ион-молекулярных реакций через образование кластеров воды (Н+(Н 2 О) n ) происходит перенос заряда на микропримеси в воздухе.

Ионы отбираются через систему апертур и диф-

Рис. 1. Схема экспериментальной установки

10 мТорр и временем транспорта порядка 1мс. За время транспортировки ионы охлаждаются — кинетическая и внутренняя температуры ионов приближаются к температуре окружающего газа. Вследствие длительной транспортировки только ионы с большим временем жизни и устойчивые к ион-молекулярным реакциям доходят до масс-спектрометра. Параметры радиочастотного сигнала подобраны так, чтобы максимально пропускать ионы в и* нтересующем нас диапазоне масс от 19 до 200 Да.*) Используется сравнительно высокая для ионных проводников частота РЧ-поля — 4 МГц при амплитуде сигнала 100 В.

После квадруполя ионный пучок формируется линзовой системой и попадает в ортогональный ускоритель. Ускоритель формирует ионные пакеты для анализа во времяпролетном масс-спектрометре. С учетом редких импульсов (1–3 кГц) эффективность ортогонального ускорителя невелика (0.3–1 %). Для повышения рабочего цикла (эффективности конверсии) в отдельных экспериментах применялся так называемый метод "пульсар" [13], когда ионы накапливались в квадрупольном проводнике и выбрасывались короткими пакетами. Импульсы ортогонального ускорителя синхронизованы с инжекцией пакетов. Применяя метод "пульсар", нам удавалось увеличить интенсивность ионного тока на детекторе в 10–20 раз, хотя и для узкого диапазона масс, например от 30 до 70 Да или от 70 до 150 Да. В таком режиме спектр в полном диапазоне масс формировался совмещением нескольких индивидуальных спектров со сдвинутым массовым диапазоном.

Для масс-анализа использовали планарный многоотражательный масс-спектрометр [3] со следующими характерными параметрами: ускоряющее напряжение — 2 кВ; длина основной ионной траектории — 12 м; характерная разрешающая способность для ионов малых масс (около 100 Да) была от 20 000 до 25 000. Прибор может быть использован в многопроходном режиме [14]. В этом случае разрешающая способность возрастает до 100000, однако массовый диапазон сужается. Многопроходный режим хорошо согласуется с методом "пульсар", т. к. анализатор в этом ре-

*)

При обозначении молекулярной массы ионов в данной статье мы придерживаемся следующих правил.

жиме работы уже ограничивает регистрируемый диапазон масс и повышение интенсивности сигнала уже не вызывает дополнительного сужения диапазона масс.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

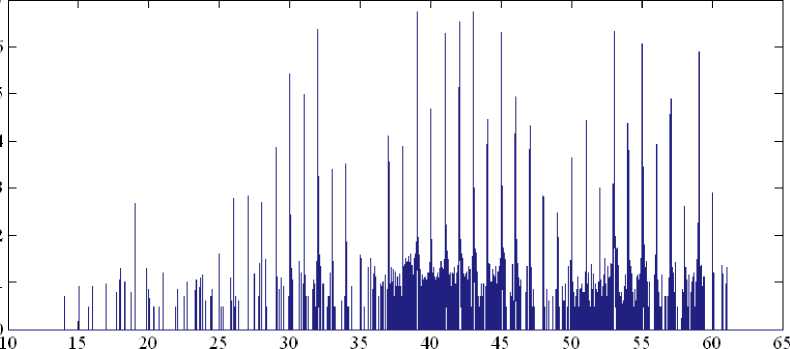

Для наглядности дальнейшего изложения на рис. 2 представлен характерный спектр воздуха в коронном разряде при атмосферном давлении. Спектр записан с разрешающей способностью более 20000. Амплитуда РЧ-напряжения на проводнике 100 В, что позволяет пропускать ионы массой более 19 Да. Спектр записан с частотой 1 кГц в течение 20 минут (106 стартов). Максимальная интенсивность пиков достигает 6∙106 отсчетов шкалы интенсивности. При этом чувствительность детектора достаточно высока для регистрации единичных ионов со средним сигналом 5 отсчетов. В таком гибридном счетно-аналоговом режиме возможна запись спектров в большом динамическом диапазоне. Это хорошо видно в спектрах с представлением шкалы интенсивности в логарифмическом масштабе (рис. 2).

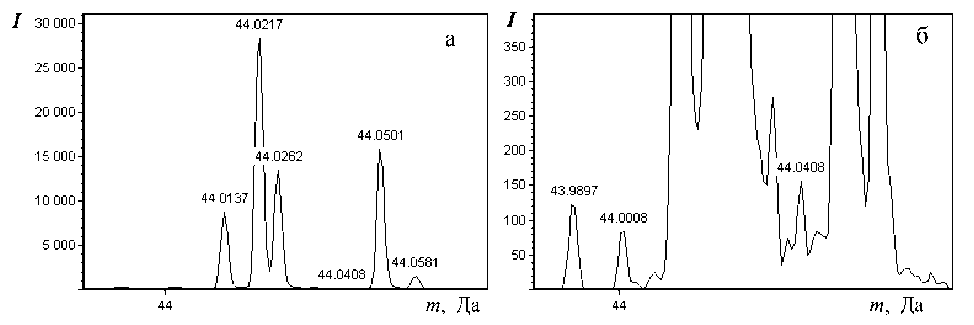

При увеличении масштаба шкалы интенсивности (рис. 3) хорошо видны минорные пики на уровне 10–5 от основного пика в спектре. Эти пики составляют менее 10–6 от полного ионного сигнала. Заметим, что благодаря высокой разрешающей способности оказались разрешенными изобарные пики, т. е. пики, соответствующие той же номинальной (целочисленной) массе, но с малым различием в точной массе по причине разного элементного состава ионов. Как видно из табл. 1, химические элементы обладают различным "дефектом" массы, т. е. разностью между точной массой и целочисленной массой.

Сразу же оговоримся, что в соответствии с современной конвенцией вычисления точных масс в масс-спектрометрии во всех калибровках и вычислениях мы принимали массу молекулярных M*+ ионов, равной молекулярной массе соответствующей нейтральной молекулы М, а массу протонированных ионов МН+ как сумму молекулярной массы молекулы М и массы атома водорода Н. Тем самым все расчетные массы увеличены на массу электрона относительно действительной массы ионов. Поскольку калибровка проводится с использованием расчетной массы калибровочных ионов, то и экспериментально измеренные массы также оказываются смещенными (увеличенными) на массу электрона относительно действительной массы ионов. Однако эта ошибка приводит лишь к смещению массовой шкалы и не приводит к внутренним противоречиям в измерениях. "Смещенные массы" ионов все равно определяются в данных экспериментах с высокой точностью — в среднем в 5–10 раз точнее, чем масса электрона (0.00054858 Да).

m , Да

Рис. 2. Масс-спектр ионизации воздуха в коронном разряде. Интенсивность сигнала представлена в логарифмической шкале

Рис. 3. Фрагменты спектра, представленного на рис. 2, с увеличением вертикального масштаба в 300 (а) и в 25 000 раз (б). Интенсивность сигнала представлена в линейной шкале

Табл. 1. Точные массы и дефект масс для элементов, составляющих органические ионы, а также их изотопов [9]

|

Элемент |

Точная масса, Да |

Дефект массы, Да |

Изотоп |

Распространенность, % |

Точная масса, Да |

Дефект массы, Да |

|

Н |

1.007825 |

+0.007825 |

2D |

0.0115 |

2.014102 |

+0.014102 |

|

С |

12.000000 |

0 |

13C |

1.078 |

13.003355 |

+0.003355 |

|

N |

14.003074 |

+0.003074 |

15N |

0.364 |

15.000109 |

+0.000109 |

|

O |

15.994915 |

–0.005085 |

17O 18O |

0.038 0.205 |

16.999131 17.999160 |

–0.000869 –0.000840 |

|

33S |

0.752 |

32.971458 |

–0.028542 |

|||

|

S |

31.972071 |

–0.027929 |

34S |

4.252 |

33.967866 |

–0.032144 |

|

36S |

0.011 |

35.967081 |

–0.032919 |

|||

|

P |

30.973761 |

–0.026239 |

— |

— |

— |

— |

ОБРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Достоверность интерпретации ионного состава в значительной степени зависит от точности определения массы. К сожалению, для времяпролетной масс-спектрометрии характерен медленный дрейф электростатических потенциалов, дрейф параметров синхронизирующей электроники и термическое расширение анализатора, и как следствие временной дрейф массовой шкалы. Типичный дрейф составляет порядка 10 ррm (частей на миллион) за час. Таким образом, для более точных измерений необходима внутренняя калибровка спектров, которая заключается в определении точных значений коэффициентов А и В зависимости, связывающей время пролета Т с массой иона m :

m = A ( T - B ) 2 .

Обработка масс-спектров производилась следующим образом.

-

1. На начальном этапе использовалась так называемая внешняя калибровка, т. е. калибровка, оставшаяся с предыдущих измерений. Обычно, точность внешней калибровки (порядка 10– 20 ррm, т. е. менее 0.01 Да) оказывается достаточной для распознавания мажорных пиков.

-

2. Проводилась предварительная внутренняя калибровка спектра по ионам кислорода O 2 + (31.989830 Да) и ацетона 12C 3 1H 6 16O1H+ (59.049679 Да), как правило, представленным мажорными пиками в спектре.

-

3. В масс-спектре автоматическим алгоритмом производилось выделение пиков с расчетом положений центроидов, т. е. центров тяжести пиков в шкале масс. Список импортировался в дополнительную программу, написанную в пакете Matlab.

-

4. Предполагалось, что наибольшее число ионов в спектрах API имеет органическое происхождение. В программе генерировались все возможные комбинации атомов 12С, 1H, 14N, 16O и их минорных изотопов, характерные для органических соединений. При этом не накладывались никакие химические ограничения, за исключением валентных ограничений на максимально возможное число атомов водорода. Вычислялись теоретические молекулярные массы.

-

5. Сравнивались теоретические молекулярные массы и экспериментально наблюдаемые массы ионов. Рассчитывались значения калибровочных коэффициентов, при которых достигается максимальное число совпадений в пределах 2 ррm массовой точности.

-

6. Для пиков, интерпретированных как соединения, имеющие в составе минорные изотопы, например 13С, проверялось наличие иона такого же

-

7. Вырабатывался список идентифицированных ионов, для которых погрешность молекулярной массы существенно меньше расстояния до ближайшего альтернативного теоретического соединения. Этим ионам приписывался соответствующий элементный состав.

-

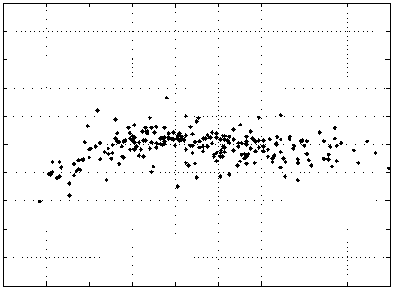

8. Для визуального контроля погрешность определения массы представляли на графике как функцию массы ( A m—m ). Для идентифицированных пиков производилась статистическая обработка погрешности измерений.

состава, но с основным изотопом. Если гипотеза подтверждалась с учетом точности масс и соотношения интенсивностей, то пик с минорным изотопом исключался из списка как дублирующий химическую информацию. Если гипотеза не подтверждалась, то пик заносился в список неиденти-фицированных пиков.

Точность масс иллюстрируется зависимостью, представленной на рис. 4. График показывает относительную погрешность измерения массы как функцию массы иона. Среднеквадратическое отклонение составляет 1 ррm, а максимальное редко выходит за рамки ±2 ррm. Отметим, что такая высокая точность в диапазоне малых масс не характерна для стандартных времяпролетных приборов, где точность ограничена разрешением системы регистрации на уровне 5–10 ррm. Точные измерения в ион-циклотронных масс-спектрометрах не совмещаются с большим динамическим диапазоном измерений, как правило, лежащим в пределах от 100 до 1000 на весь спектр. Таким образом, нами на многопролетном масс-спектрометре получены уникальные данные с необычно высокой точностью (1–2 ppm) для минорных ионных компонент, составляющих менее 10–5 от полного ионного тока в спектре.

w

S

-2

-8

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

m , Да

Рис. 4. Погрешность измерения массы после внутренней перекалибровки масс-спектра

В сочетании с высокими аналитическими характеристиками приборов данная методика позволяет автоматически калибровать масс-спектры и получать рутинно очень высокие массовые точности со среднеквадратическим отклонением порядка 1 ррm. Для масс порядка 100 Да это соответствует среднему отклонению по массе

∆ m = 0.0001 Да = 100 мкДа.

Последующий анализ ошибок в определении массы показывает, что наибольшая ошибка возникает на низкоинтенсивных пиках либо вследствие недостаточной ионной статистики, либо вследствие наложения других ионных компонент и изотопных пиков других ионов.

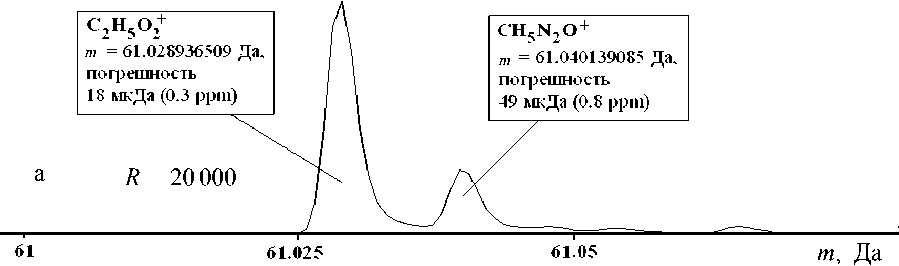

Для повышения точности отдельных измерений был использован так называемый многопроходный режим [14] в сочетании с работой источника ионов в режиме "пульсар". Ионная статистика набирается за времена порядка минуты, что уменьшает влияние дрейфа электроники. Характерный сегмент спектра, полученного в многопроходном режиме, приведен на рис. 5, б в сравнении со спектром, полученным в обычном режиме (рис. 5, а).

В приведенном примере повышение разрешающей способности с 20000 до 56000 позволяет раз- делить пики с массами 61.040180 и 61.048307 Да. При этом погрешность измерения масс ионов снижается с 0.3 ppm до 0.03 ppm для пика C2H5O2+, и с 0.8 ppm до 0.12 ppm для менее интенсивного пика CH5N2O+. Таким образом, с освоением многопроходного режима в рутинных измерениях можно ожидать более точной и более детальной интерпретации спектров.

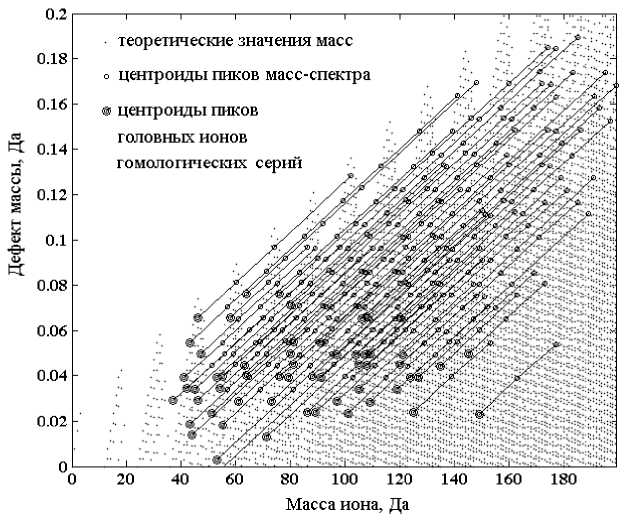

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА ИОНОВ, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ API

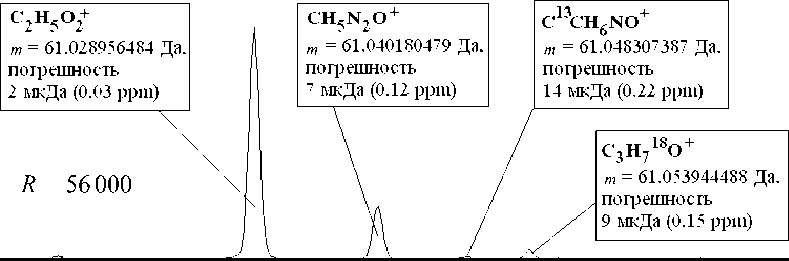

Представление спектров с высокой разрешающей способностью является нетривиальной проблемой. Для того чтобы представить 1 миллион точек даже с разрешением 600 LPI (линий на дюйм) потребуется диаграмма длиной 40 метров. Более емким является представление спектральных пиков на диаграмме "масса—дефект массы". Пример такой диаграммы представлен на рис. 6.

На рис. 6, А представлен увеличенный сегмент диаграммы. Значком "+" обозначены теоретически возможные массы органических ионов — на данном поле параметров помещается 114 таких точек.

I

100 000

90 000

60 000

70 000

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

15 000

14 000

13 000

12 000

11 000

10 000

9 000

8 000

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

б

61*05

<>1 61*025

m , Да

Рис. 5. Сегмент масс-спектра в окрестности m = 61 Да при разрешающей способности R =20 000 (а) и R = 56000 (б)

Рис. 6. Представление экспериментальных данных с помощью диаграммы "масса—дефект массы"

Каждой точке соответствует уникальный (не повторяющийся) элементный состав. Кружками обозначены экспериментально измеренные массы пиков. Одиночный спектр содержит около 450 детектированных пиков. При этом пики минорных изотопов уже исключены.

Оказалось, что практически все экспериментально измеренные массы в API-спектре лабораторного воздуха соответствуют массам органических ионов, составленным из элементов С, O, N, H и их изотопов. Это позволило сопоставить пикам масс-спектра брутто-формулы соответствующих ионов. Исключение составили 20 пиков с недостоверно измеренной массой вследствие а) низкой интенсивности (амплитудой менее 100) или б) умеренно низкой интенсивности (амплитудой менее 1000), но находящиеся в близкой окрестности интенсивных пиков. Для большинства остальных пиков точность совпадения экспериментальной и теоретической масс существенно выше типичной разницы с ближайшей возможной массой органических ионов, что хорошо видно на узком сегменте данных (выноска А на рис. 6). Тем самым еще раз подтверждается достоверность определения элементного состава.

Сравнивая популяции экспериментальных и теоретических масс, можно сделать следующие выводы.

-

• Далеко не все элементные комбинации обнаружены в масс-спектре.

-

• Экспериментально наблюдаемые ионы лишь частично покрывают область значений дефекта масс.

-

• Более детальный анализ общих закономерностей требует рассмотрения элементного состава ионов.

В данной работе мы делали акцент на обнаружение органических ионов, которые из-за присутствия водорода в большинстве случаев имеют по- ложительный дефект массы. В области с отрицательным дефектом нами были обнаружены лишь ионы состава СxNyOz (например, С2NO+ — см. рис. 6, А), а также их изотопы, включая изотопы 18О с малой распространенностью 0.205 %.

В отличие от органических ионов, большинство неорганических элементов имеет отрицательный дефект массы. Благодаря этому пики неорганических ионов располагаются в областях масс-спектра, свободных от пиков органических ионов. В задачах, связанных с анализом неорганических соединений, данная закономерность может быть эффективно использована для обнаружения неорганических ионов на фоне органической матрицы.

ВЫЯВЛЕНИЕ СЕРИЙ ИОНОВ

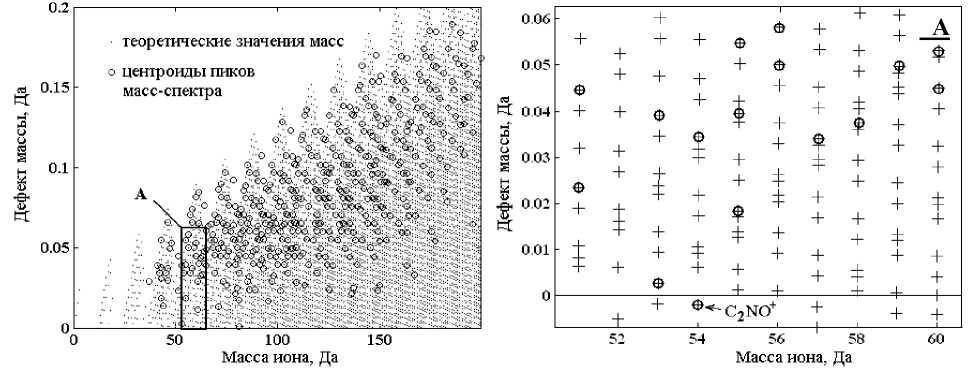

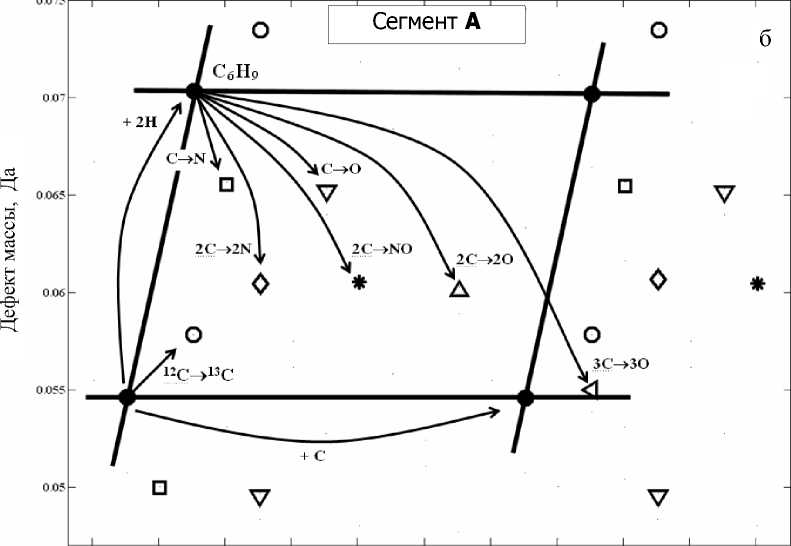

Поскольку для большинства обнаруженных ионов были определены брутто-формулы, можно разбить ионы на группы, например, по признаку содержания в них элементов. Так, представляется разумным отделить углеводороды от соединений, содержащих кислород и азот. Результаты такого разбиения на группы показаны на рис. 7, а, сегмент А диаграммы — на рис. 7, б.

Результат группировки ионов в серии представляется очень информативным. Можно сделать следующие выводы.

-

• Для каждой подгруппы элементов на диаграмме проявляется периодическая структура.

-

• Наиболее ярко проявляется структура сетки углеводородов С n Н 2m+1 +, которая показана линиями на рис. 7, а. На этой сетке горизонтальные линии соответствуют добавлению одного атома углерода, а наклонные линии — добавлению двух атомов водорода, что может, например, соответствовать восстановлению кратных связей.

Дефект массы, Да

78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98

Масса иона, Да

Рис. 7. Разбиение ионов по группам в соответствии с содержанием элементов

-

• Группировка ионов в направлении диагонали ячеек углеводородной сетки соответствует гомологическим сериям. Например, серии R(CH 2 ) n +, когда к радикалу R, характеризующему класс соединения, добавляется насыщенная углеводородная цепочка.

-

• В периодической структуре можно выделить повторяющиеся элементарные ячейки, как показано на рис. 7, б.

-

• Аналогичная периодическая структура и гомологические серии наблюдаются и для остальных подгрупп элементов. Наиболее наглядно эти серии проявляются в случае, когда происходит замена углерода на атом азота или кислорода (рис. 7, б).

-

• Внутри ячейки хорошо видны смещения, соответствующие добавлениям или заменам атомов, показанные стрелками на рис. 7, б. При таких заменах происходит переход к другим гомологическим сериям.

-

• Присутствуют радикал-ионы, поскольку минимально наблюдаемое число атомов водорода уже не соответствует никакой молекулярной форме. Примером является ион С 3 Н 3 +.

-

• Внутри ячейки также хорошо наблюдаются сопутствующие серии с одной заменой изотопа 12С на 13С (массы таких ионов показаны только на рис. 7, б);

-

• Один API-спектр показывает присутствие в воздухе многочисленных классов органических соединений.

-

• Наблюдение устойчивых серий свидетельствует о том, что совпадения экспериментальных и теоретических масс не случайны.

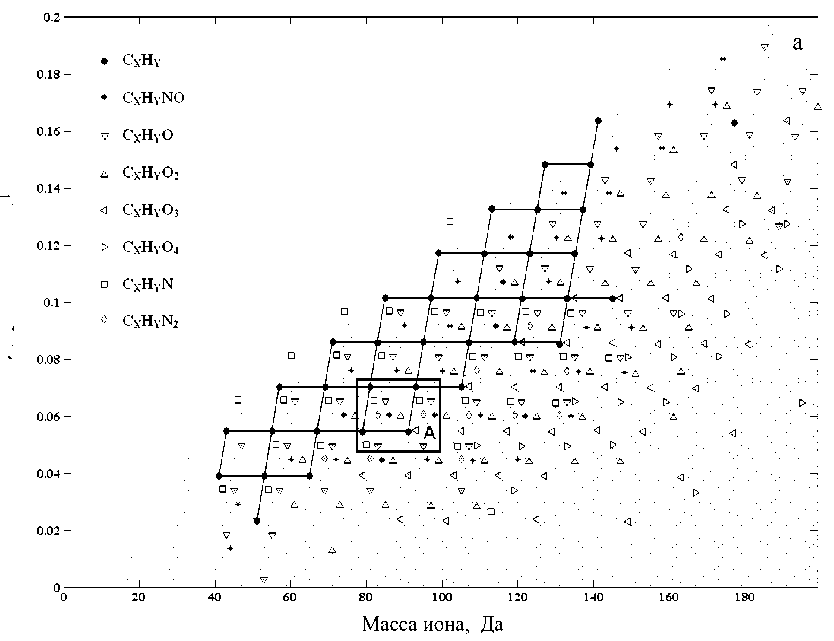

Вернемся более подробно к гомологическим сериям с добавлением СН 2 . Эти серии могут отражать как наращивание предельной углеводородной цепи, так и возможное присутствие изомеров-гомологов. На рис. 8 показаны гомологические серии для всех экспериментально найденных масс. Группировка экспериментально найденных масс в гомологические серии производилась в том случае, если их разность кратна массе углеводородного звена СН 2 с точностью 1 ppm. Из 450 ионов 350 входят в гомологические серии, содержащие не менее 3 членов. Экстраполируя такие серии к первичному, или так называемому "головному" иону, с наименьшей массой в серии, мы получили список из 86 головных ионов, представленных в Приложении, табл. П1 и П2.

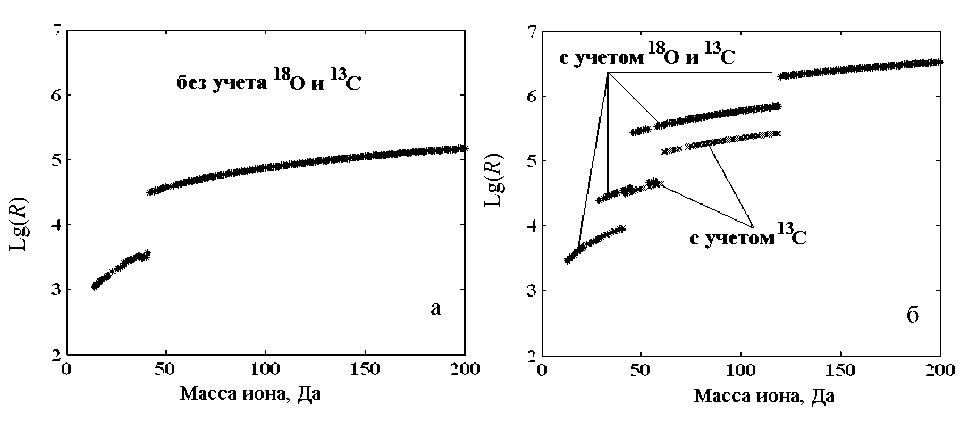

ОЦЕНКА РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ МАСС-СПЕКТРОМЕТРА, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЧНОГО ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА ИОНОВ

На основе молекулярных масс теоретически возможных органических соединений была произведена оценка разрешающей способности масс-спектрометра, необходимой для разделения наиболее близких по массе пиков на уровне половины интенсивности, в диапазоне до 200 Да. Оценки разрешающей способности рассчитывались на основе минимальной разности масс ближайших по массе ионов в пределах целочисленного значения массы. На рис. 9 представлены зависимости оценок разрешающей способности от молекулярной массы, полученные без учета пиков ионов, имеющих в составе изотопы 18О и 13С (рис. 9, а), а также с их учетом (рис. 9, б). Анализ данных зависимостей позволяет сделать вывод, что прибор с разрешающей способностью R = 105 позволяет разделить моноизотопные пики органических соединений в диапазоне до 200 Да. Для отделения пиков, соответствующих изотопным примесям 13C и 18O, от пиков основных изотопов требуется более высокая разрешающая способность масс-спектрометра (рис. 9, б), однако выявление пиков изотопных примесей не является обязательным для идентификации химических соединений.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СЕРИЙ ИОНОВ

Список головных ионов разбит на две таблицы (см. Приложение). Табл. П1 представляет список протонированных ионов химически устойчивых полярных молекул, обладающих высоким сродством к протону. Табл. П2 представляет список радикал-ионов. Для этих ионов мы не могли найти устойчивой молекулярной (M*+) или квази-молекулярной (MH+) формы. Более того, в базах данных фрагментных ионов [10, 11], полученной в тандемных (МС-МС)-экспериментах, такие ионы определены как характерные для некоторых классов органических соединений [12].

При анализе данных, представленных в табл. П1, видно, что лабораторный воздух содержит значительное количество загрязнителей, представителей разнообразных классов органических соединений. Среди них можно выделить ряд азотосодержащих соединений, источником которых могут являться растворители, выхлопные газы, промышленные загрязнения и т. п. Также представлены основные классы кислородсодержащих соединений, такие как карбоновые кислоты, их амиды, спирты, альдегиды и кетоны.

К сожалению, знания элементного состава недостаточно для однозначной идентификации органического соединения в связи с разнообразием структурных изомеров, соответствующих одной брутто-формуле. Стоит отметить, что в списке из табл. П1 присутствует ряд соединений, которые можно отнести к составляющим табачного дыма,

Рис. 8. Гомологические серии ионов

Рис. 9. Оценка разрешающей способности R масс-спектрометра, необходимой для разрешения наиболее близких по массе пиков органических соединений

например C6H6N2O — никотинамид, C4H6O4 — янтарная кислота и т. д. или к загрязнителям, источником которых являются растворители: формамид, диметиламин, низшие спирты, альдегиды, кетоны. В воздухе помещения лаборатории могут присутствовать испарения и частицы от моющих средств, продукты жизнедеятельности человека (около 150 видов соединений); само здание и обстановка могут выделять вещества, например электроприборы, насосы и т. д.

Состав радикал-ионов, представленный в табл. П2, подтверждает наличие ранее перечисленных полярных органических соединений. Особое внимание обращает появление чисто углеводородных ионных фрагментов. В соответствии с литературными данными [12] такие фрагменты могли появиться при фрагментации ароматических, непредельных и других органических соединений, изначально содержавших полярные группы с высоким сродством к протону.

Радикал-ионы неустойчивы к перезарядке в присутствии азотосодержащих соединений и вряд ли могли быть образованы в ион-моле-кулярных реакциях в атмосфере. Поэтому вполне возможно, что ионы были образованы в процессе фрагментации в газодинамическом интерфейсе. После фрагментации ионы испытывают незначительное количество соударений с молекулами окружающего газа и с высокой вероятностью избегают столкновений с полярными органическими микропримесями. В последующих работах мы планируем исследовать влияние различных факторов на состав наблюдаемых ионов.

ВЫВОДЫ

-

1. Многоотражательные планарные масс-спектрометры с ионизацией при атмосферном давлении позволяют достичь выдающейся комбинации аналитических параметров: высокой массовой точности порядка 1–2 ppm в сочетании с высоким динамическим диапазоном — более 106 по отношению ко всему ионному составу и более 105 по отношению к мажорным пикам в спектре.

-

2. Для ионов коронного разряда с характерной массой менее 200 Да такая точность соответствует массовой точности, лучшей чем 0.0005 Да и в большинстве случаев на уровне 0.0001 Да.

-

3. Высокая точность позволяет уверенно восстанавливать элементный состав ионов.

-

4. При ионизации лабораторного воздуха все надежно зарегистрированные ионы в измеренном диапазоне масс (от 30 до 200 Да) оказались органическими.

-

5. Знание элементного состава позволяет исключать пики минорных изотопов, а также разделять соединения по признаку содержания отдельных элементов, например кислорода, азота и т. д.

-

6. Для представления масс-спектрометри-

- ческих данных высокого разрешения в диапазоне низких масс удобно использовать диаграмму "масса—дефект массы".

-

7. На такой диаграмме хорошо проявляются периодические структуры, особенно после разделения ионов на группы по элементному составу.

-

8. Для ионов коронного разряда наиболее характерны длинные серии (до 12 членов) с периодом 14.01565 Да, соответствующие увеличению молекулы на углеводородное звено СН 2 . Эти серии отражают как наращивание предельной углеводородной цепи, так и возможное присутствие изомеров-гомологов.

-

9. В спектрах наблюдается два характерных типа ионов. Один тип соответствует протонированным ионам полярных молекул с высоким сродством к протону. Такие ионы и должны образовываться в ион-молекулярных реакциях при атмосферном давлении. Другой тип ионов соответствует радикал-ионам, вероятно, образованным в процессе фрагментации в газодинамическом транспортном интерфейсе.

-

10. Идентификация большого числа ионов позволяет проводить автоматическую процедуру калибровки шкалы масс с большим числом внутренних стандартов и, как следствие, с высокой точностью даже при умеренной статистике сигнала индивидуальных ионов. Данная методика калибровки может использоваться и при ионизации методом "электроспрей", при котором также присутствуют ионы, аналогичные образованным в коронном разряде.

-

11. В спектрах с разрешением 20 000–25 000 наблюдаются частичные искажения за счет близости пиков. Предположительно, на основе спектров с высоким разрешением порядка 50 000 и с учетом ограничений на элементный состав ионов возможна автоматическая идентификация элементного состава для ионов летучих органических веществ с типичным массовым диапазоном до 500 Да.

-

12. Высокая точность измерения молекулярной массы в сочетании с большим динамическим диапазоном позволяет рассмотреть новые подходы к решению широкого спектра задач, таких как анализ продуктов жизнедеятельности человека с целью поиска маркеров заболеваний, контроль загрязнения окружающей среды, исследования продуктов нефтехимии, прямой и непрерывный контроль технологий на производстве и т. д.

Приложение

Табл. П1. Головные ионы молекулярных серий

|

№ п/п |

Брутто-формула MH+ |

Брутто-формула M |

Молекулярная масса, Да |

Некоторые соединения, элиминирующие найденные ионы |

|

1 |

CH 4 NO+ |

CH 3 NO |

46.021933 |

Formamide |

|

2 |

C 2 H 8 N+ |

C 2 H 7 N |

46.065749 |

Ethylamine, Dimethylamin |

|

3 |

C 2 H 7 O 2 + |

C 2 H 6 O 2 |

63.044595 |

Glycol |

|

4 |

CH 6 NO 2 + |

CH 3 NO∙H 2 O |

64.040005 |

Formamide, |

|

5 |

C 2 H 10 NO+ |

C 2 H 7 N∙H 2 O |

64.076139 |

Ethylamine, Dimethylamin |

|

6 |

C 2 H 6 NO 2 + |

C 2 H 5 NO 2 |

76.039828 |

N-Hydroxyacetamide, etc. |

|

7 |

C 3 H 10 NO+ |

C 3 H 9 NO |

76.076213 |

2-Aminoethanol, Trimethylamine oxide, 1-Aminopropan-2-ol, Trimethylamine N-oxide, etc. |

|

8 |

C 2 H 7 O 3 + |

C 2 H 4 O 2 ∙H 2 O |

79.039580 |

Acetate, Glycolaldehyde, Acetic acid, etc. |

|

9 |

C 4 H 11 O 3 + |

C 4 H 10 O 3 |

107.070700 |

1,2,3-Butanetriol, etc. |

|

10 |

С 3 H 10 NO 3 + |

C 3 H 7 NO 2 ∙H 2 O |

108.066170 |

2-Methylaminoacetic acid, 3-Aminopropanoic acid, etc. |

|

11 |

C 6 H 5 O 2 + |

C 6 H 4 O 2 ∙H 2 O |

109.028807 |

1,4-Benzoquinone Quinone, etc. |

|

12 |

C 3 H 9 O 4 + |

C 3 H 6 O 3 ∙H 2 O |

109.050100 |

1,3-Dihydroxy-2-propanone, 2-Hydroxypropanoic acid, (S)-Lactate, 3-Hydroxypropanoate, D-Glyceraldehyde, etc. |

|

13 |

C 3 H 12 NO 3 + |

C 3 H 9 NO 2 ∙H 2 O |

110.081499 |

3-Aminopropane-1,2-diol, etc. |

|

14 |

C 4 H 7 O 4 + |

C 4 H 6 O 4 |

119.034528 |

4-Hydroxy-2-oxobutanoic acid, Succinic acid, Methylmalonate, Succinate, etc. |

|

15 |

C 4 H 10 NO 3 + |

C 4 H 9 NO 3 |

120.065834 |

4-Amino-3-hydroxybutanoic acid, etc. |

|

16 |

C 4 H 9 O 4 + |

C 4 H 8 O 4 |

121.049809 |

Erythros, etc. |

|

17 |

C 6 H 7 N 2 O+ |

C 6 H 6 N 2 O |

123.055336 |

Nicotinamide, Pyridinecarboxamide, etc. |

|

18 |

C 6 H 6 NO 2 + |

C 6 H 5 NO 2 |

124.039944 |

Nicotinate, 2-Pyridinecarboxylic acid, etc. |

|

19 |

C 6 H 5 O 3 + |

C 6 H 4 O 3 |

125.023472 |

2-Hydroxy-1,4-benzoquinone, etc. |

|

20 |

C 6 H 7 O 3 + |

C 6 H 6 O 3 |

127.039651 |

1,2,3-Benzenetriol, 2,5-Dioxo-3-hexenal, 2-(Hydroxyacetyl)furan, etc. |

|

21 |

C 9 H 8 N+ |

C 9 H 7 N |

130.065670 |

Isoquinoline, Quinoline, etc. |

|

22 |

C 9 H 7 O+ |

C 9 H 6 O |

131.049329 |

2-Nonene-4,6,8-triyn-1-ol, etc. |

|

23 |

C 8 H 7 O 2 + |

C 8 H 6 O2 |

135.044738 |

5-Benzofuranol, etc. |

|

24 |

C 6 H 9 O 4 + |

C 6 H 8 O 4 |

145.050530 |

2-Methyleneglutarate, Dimethylmaleate, Methylitaconate, etc. |

Табл. П2. Головные ионы серий, образованных от фрагментов

|

№ п/п |

Брутто-формула |

Мол. масса (Да) |

Кол-во сигналов в серии |

Варианты соединений, содержащих найденные фрагмент-ионы |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

1 |

C 2 N |

38.002918 |

9 |

arN, ar-N(-)-, ar-NH- |

|

2 |

C 3 H 2 |

38.015619 |

3 |

unsatd hc |

|

3 |

C 3 H 3 |

39.023388 |

9 |

HC#CCH 2 -, ar |

|

4 |

C 2 H 2 N |

40.018740 |

6 |

arN, imines, unsatd amines |

|

5 |

C 2 HO |

41.002721 |

12 |

-CH 2 -CO-, -CH(-)-CO-, -C(-) 2 -CO-, ar-OH |

|

6 |

C 3 H 5 |

41.039039 |

8 |

CH 2 =CHCH 2 - |

|

7 |

C 2 H 4 N |

42.034285 |

5 |

CH 3 N=CH-, arN, cycN, aziridinyl other hc |

|

8 |

C 2 H 3 O |

43.018337 |

11 |

CH 3 -CO-, -CH 2 -CO-, -CH(OH)CH 2 -, -CH 2 CH 2 O, CH 2 C(-) 2 O-, CH(CH 3 )O-, -CH 2 OCH 2 - |

|

9 |

C 3 H 7 |

43.054692 |

8 |

alk |

|

10 |

CH 2 NO |

44.0135593 |

8 |

-NH-CO-, NH 2 -CO, HO-arN, H-CO-NH-, -N(-)-CO-, ON-ar, ON-CH= |

|

11 |

C 2 H 6 N |

44.049946 |

4 |

CH 3 CH(NH 2 )-, CH3NHCH 2 -, -CH 2 NHCH 2 -, (CH3) 2 N-, cyc-CH 2 N(CH3)-, -CH 2 CH 2 NH-, -CH 2 CH(NH 2 )-, -CH 2 -CH 2 N(-)-, -CH 2 N(CH 3 )-, H 2 NCH 2 CH 2 - |

|

12 |

CHO 2 |

44.997558 |

9 |

-CO-O-, HOOC-, -OC(-) 2 O-, -OCH2O-, -OCH(-)O- |

|

13 |

C 2 H 5 O |

45.033933 |

11 |

CH 3 OCH 2 -, CH 3 CHOH-, -CH 2 OCH 2 -, CH(CH 3 )O-, -CH 2 CHOH-, HOCH 2 CH 2 -, HOC(-) 2 CH 2 -, HOCH 2 CH(-)-, CH 3 CH 2 O-, -CH 2 CH 2 O-, CH 3 CH(-)-O- |

|

14 |

CH 3 O 2 |

47.013385 |

9 |

-OCH(-)-, HO-CO- |

|

15 |

C 2 H 7 O |

47.049613 |

4 |

CH 3 O-Y*-CH 3 , Polyalcohols/eithers |

|

16 |

CH 5 O 2 |

49.028977 |

3 |

OCH 2 -, -CH 2 O-, CH 3 O- |

|

17 |

C 4 H 3 |

51.023291 |

8 |

ar |

|

18 |

C 3 HO |

53.002667 |

8 |

ar(C=O), arO, ar-O-, cyc-CO-, cyc-O- |

|

19 |

C 2 HN 2 |

53.013954 |

5 |

arN2, cycN2 |

|

20 |

C 4 H 5 |

53.039008 |

7 |

polyunsatd hC |

|

21 |

C 2 NO |

53.997939 |

5 |

arNO |

|

22 |

C 3 H 4 N |

54.034271 |

4 |

NC-CH 2 CH 2 -, ar(NH), imines, -CH 2 CH 2 C(=NH)- |

|

23 |

C 3 H 3 O |

55.018292 |

10 |

cyc-CH 2 CH 2 -CO, CH 2 =CH-CO-, -CH=CH-CO-, -CH=CHCH 2 O-, HOCH 2 C#C-, ar-OCH3 |

|

24 |

C 3 H 8 N |

58.065682 |

3 |

(CH 3 ) 2 NCH 2 -, cyc-CH 2 N(CH 3 )CH 2 -, other cycN, C 2 H 5 NHCH 2 -, C 2 H 5 CH(NH 2 )-, (CH3)2C(NH2)-, CH3NHCH(CH3)- |

|

25 |

C 2 H 5 O 2 |

61.028937 |

9 |

CH3-CO-O-, HO-CO-CH 2 -, CH 3 O-CO-, cyc-CH(OH)CH(OH)-, CH 3 OCH(-)O-, -OC(-)(CH 3 )O- |

Табл. П2 ( продолжение )

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

26 |

C 5 H 3 |

63.023580 |

9 |

alk |

|

27 |

C 4 HO |

65.002641 |

7 |

ar-CO-, ar(C=O), arO, ar-O-, ar-OH |

|

28 |

C 3 HO 2 |

68.997462 |

8 |

unsatd/cyc/ar; /-O-/-OH (-CH=CH-CO-, etc) |

|

29 |

C 3 H 3 O 2 |

71.012952 |

10 |

-CH 2 CH 2 -CO-O-, -CH 2 -CO-OCH 2 - -CH 2 CH 2 O-CO-, -CH(CH 3 )-CO-O-, -CO-CH 2 -CO-, cyc-CH 2 CH(O-), CH(O-)- |

|

30 |

C 3 H 6 NO |

72.044969 |

6 |

(CH 3 ) 2 N-CO-, CH 3 -CO-NHCH 2 -, C 2 H 5 NH-CO-, H 2 N-CO-CH 2 CH 2 -, HON=CHCH 2 CH 2 - |

|

31 |

C 3 H 5 O 2 |

73.029012 |

10 |

-CH 2 CH 2 -CO-O-, HO-CO-CH 2 CH 2 -, C 2 H 5 O-CO-, CH 3 O-CO-CH 2 -, CH 3 -CO-OCH 2 , -CH 2 OCH 2 CH 2 O-, cyc-CH 2 CH 2 OCH(-)-O-, -CH 2 CH(OH)CH(OH)- |

|

32 |

C 5 H 4 N |

78.034422 |

5 |

pyridyl-, other arN, ar-NH- |

|

33 |

C 5 H 4 O |

80.025594 |

3 |

arO |

|

34 |

C 5 H 6 N |

80.050074 |

4 |

arN (pyridyl, pyrrolyl-CH 2 -), ar-NH 2 , subst cycloalkanones |

|

35 |

C 2 H 10 NO 2 |

80.071178 |

5 |

CH 3 CH(NH 2 )-, CH 3 NHCH 2 -, -CH 2 NHCH 2 -, (CH 3 ) 2 N-, -CH=, ar, cyc-CH 2 N(CH 3 )-, -CH 2 CH 2 NH-, -CH 2 CH(NH 2 )-, -CH 2 -CH 2 N(-)-, -CH 2 N(CH 3 )-, H 2 NCH 2 CH 2 - |

|

36 |

C 4 H 5 N 2 |

81.045243 |

4 |

arN 2 |

|

37 |

C 2 H 9 O 3 C 2 H 5 O∙2H 2 O |

81.055184 |

4 |

CH 3 OCH 2 -, CH 3 CHOH-, -CH 2 OCH 2 -, CH(CH 3 )O-, -CH 2 CHOH-, HOCH 2 CH 2 -, HOC(-) 2 CH 2 -, HOCH 2 CH(-)-, CH 3 CH 2 O-, -CH 2 CH 2 O-, CH 3 CH(-)-O- |

|

38 |

C4H 6 NO |

84.044832 |

4 |

subst/cyc amides, -CH 2 CH(=NH)-CO-CH 3 , -CH 2 CH 2 CH 2 -CO-NH-, -CH 2 CH 2 CH(NH 2 )-CO-, -CH(NH 2 )CH 2 CH 2 -CO-, -OCN-C 3 H 6 |

|

39 |

C 3 H 4 NO 2 |

86.024106 |

5 |

-CH(-CO-OCH 3 )-NH-, -CH(NH 2 )-CO-OCH 2 - |

|

40 |

C 4 H 5 O 2 |

85.029035 |

8 |

CH 3 -CO-CH 2 -CO-, gamma-lactones, -(CH 2 ) 3 -CO-O-, -CH 2 CH 2 -CO-OCH 2 -, -CH 2 CH 2 O-CO-CH 2 -, 2-(methylethylene ketal)-, -CH 2 CH(O-)CH 2 CH(O-)-, -O(CH 2 ) 3 -CO- |

|

41 |

C 3 H 6 NO 2 |

88.040017 |

7 |

-CH(-CO-OCH 3 )-NH-, CH 3 O-CO-CH 2 NH-, CH 3 O-CO-CH(NH 2 )- |

|

42 |

C 3 H 5 O 3 |

89.023975 |

8 |

CH 3 -CO-CO-O- |

|

43 |

C 7 H 5 |

89.039141 |

5 |

ext-arY, unsatd-ar |

|

44 |

C 3 H 7 O 3 |

91.039498 |

7 |

C 2 H 5 OC(-)(-O-) 2 |

|

45 |

C 7 H 7 |

91.054784 |

4 |

phenyl-CH2-Y, phenyl-C(-Y)n, CH3-phenyl-Yn |

|

46 |

C 5 H 5 O 2 |

97.029029 |

7 |

cyc/unsatd/subst |

|

47 |

C 4 H 3 O 3 |

99.008621 |

5 |

subst/cyc-O-CO-, arO2, -O-ar-O- |

|

48 |

C 4 H 5 O 3 |

101.023573 |

7 |

CH 3 O-CO-CH 2 -CO-, -O(CH 2 ) 3 -CO-O-, -CH 2 -CO-OCH 2 CH 2 O-, CH 3 O-CO-CH(-)-CO-, cyc-CH 2 CH(-O-)CH(-O-)-O- |

Табл. П2 ( продолжение )

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

49 |

C 7 H 6 N |

104.049850 |

3 |

phenyl-arN, ext-arN, cyc-CH(phenyl)-NH-, phenyl-C(-)=N-, cyc-CH2N(phenyl)- |

|

50 |

C 7 H 5 O |

105.034251 |

4 |

phenyl-CO-, cyc-CH(phenyl)-O-, ext-ar(C=0), -phenyl-CO-, -phenyl-OCH 2 -, phenyl-C(-)(OH)- |

|

51 |

C 6 H 5 N 2 |

105.045139 |

3 |

phenyl-N=N-, ext-arN 2 , arN amines |

|

52 |

C 7 H 8 N |

106.065674 |

3 |

CH 3 -pyridyl-CH 2 -, (CH 3 ) 2 -pyridyl-, cyv-CH 2 N(phenyl)-, ar-amines |

|

53 |

C 7 H 7 O |

107.049821 |

5 |

CH 3 O-phenyl-, HO-phenyl-CH 2 -, cyc-CH(phenyl)-O-, substd/cyc/unsatd C=O/-OH ketones |

|

54 |

C 6 H 6 NO |

108.044870 |

4 |

CH 3 O-pyridyl-, H 2 N-phenyl-O-, -NH-phenyl-O-, substd/cyc -NH-CO-/-OH/-O- |

|

55 |

C 6 H 5 O 2 |

109.028445 |

6 |

HO-phenyl-O-, CH 3 -furyl-CO- |

|

56 |

C 5 H 8 NO 2 |

114.055497 |

3 |

CH 3 -CO-CH 2 -N(-CO-CH 3 )- |

|

57 |

C 5 H 7 O 3 |

115.039285 |

3 |

CH 3 O-CO-CH 2 CH 2 -CO-, C 2 H 5 O-CO-CH 2 -CO-, CH 3 -CO-CH(-)-CO-OCH 2 -, -CO-CH 2 CH(CH 3 )-O-CO- |

|

58 |

С 7 H 6 NO |

120.045424 |

3 |

phenyl-arN, phenyl-CH=N-, ext-arN, cyc-CH(phenyl)-N(-)- |

|

59 |

C 7 H 5 O 2 |

121.029039 |

4 |

ext-ar(C=O), Y*-phenyl-CO-Y*, ar-CH=CH-CO-, ext-ar-O- |

|

60 |

C 8 H 5 O 3 |

149.023811 |

3 |

phthalates, HO-CO-phenyl-CO- |